科技社团参与科普的机制及实践路径

2022-05-30潘建红,张晓萌,胡俊平

潘建红,张晓萌,胡俊平

摘要: 在全民科普的时代背景下,科技社团肩负着重要的社会科普职责,是当前科普能力提升、科普体系完善、科普事业高质量发展的重要力量。结合新时代科普要求、科普系统内适应性以及科普中存在的问题,分析科技社团参与科普的逻辑必然性,并以科普主体、内容、媒介、受众这四要素及其相关关系为主线,完善科技社团在协同运作、监督审核、全媒体传播与评估反馈等过程中的实现机制。通过联动主体以提升科普运作聚合力,持续优化内容以提高社团科普公信力,不断创新媒介打造现代科普传播形式,面向服务公众强化科普供需匹配程度,促进全民科学素质与科技社团影响力的提升,推动构建全方位、社会化的科普大格局。

关键词: 科技社团; 科普; 科普系统; 科普机制; 全媒体

中图分类号: G322.25文献标识码: ADOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2022.02.006

科学普及是一种社会教育,是一项强国利民的公益性事业,需要社会力量的参与和支持。2016年5月,习近平总书记在“科技三会”上强调了科普的重要性:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”[1]全民科学素质提升是科普工作的价值呼唤与时代诉求,需要在体制机制上提质增能,以促进科普工作开展。2021年6月25日,国务院印发《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》,提出要围绕深化科普供给侧改革,提高供给效能,构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效的全域、全时科学素质建设体系[2]。新时代,科普紧跟社会实际改变动向,便于从根源上解决科普体系构建中衍生的复杂问题,这对于提高全民科学素质具有重要意义。

科技社团是重要的社会科普力量,在中国科协的领导下充分发挥其提高公民科学素质的生力军作用,在科普实践机制的构建中彰显其独特优势。2021年4月30日,《中国科协2020年度事业发展统计公报》发布,阐述了科协及其所属科技社团在科普基础设施建设、科普宣讲活动、青少年科技教育以及科普传播等方面的具体情况,对比上一年度科普成效显著[3]。进入新发展阶段,创新科技社团参与科普的机制是培育创新人才、践行科技惠民的必然要求,也将为中国自主创新能力的提升、世界科技强国目标的实现筑牢基础。新时代科技社团参与科普必然要结合实际,基于科普要素交互作用机理,探寻其科普系统发展的内在逻辑,通过科技社团科普运行系统中的科普问题解决、机制整合与路径优化,有效提升科技社团参与科普的现代化水平,推动中国科普事业持续健康发展。

一、 新时代科技社团参与科普的逻辑必然性

在全社会科普需求持续增长的今天,社会力量开展科普工作成为我国科技和社会发展的重要动力[4]。科技社团作为重要的科普主体,其参与科普具有时代必然性、系统内适应性,且通过系统相互耦合促进科普问题的解决,推动提升科技社团的科普工作实效,彰显新时代科普的实践价值。

(一) 新时代科普工作要求是科技社团参与科普的现实选择

科学技术普及是科技社团的重要任务之一,是其公益性的体现,大部分科技社团设立了专业化职能部门提供科普服务。科技社团的社会使命和职责定位,是新时代赋予其科普诉求的主客观体现,决定了其必然要在社会科普工作中发挥能动作用。

在宏观层面,适应国家科普立法。2002年颁布的《中华人民共和国科学技术普及法》(以下简称《科普法》)规定,科学技术协会组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持企事业单位和有关社会组织等开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议[5]。《科普法》阐释了社会团体的科普职责,为科技社团开展科普工作提供根本遵循,发挥了重要作用。然而20年来,《科普法》未曾重新修订,在新时代诸多问题凸显,比如科普基础设施区域差异性大、科普信息化建设内容的准确性不够等,亟需《科普法》给予更加有力的保障,也需要科技社团科普工作与时俱进,做出适应性改变。

在微观层面,提供全民科普服务。科技社团参与科普服务,一方面,可推动提升全民科学素质。2019年1月,中国科协印发《中国科学技术协会全国学会组织通則》,指出全国学会要认真履行为提高全民科学素质服务这一职责定位,团结带领广大科技工作者,促进科学事业的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科技人才的成长和提升[6]。在新的时代背景下,科技社团被赋予的责任和使命,要求其在加强自身科普工程建设的同时,充分借助科技工作者之家的优势,在科普工作中发挥职能作用,通过系统整合以适应科学普及工作的现实所需,满足提高公众科学素养的当代诉求。另一方面,可助力弘扬新时代科学家精神。2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上指出,“科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。”[7]为充分彰显新时代科技社团参与科普、服务全民的当代社会价值,需要科技社团在科普实践中传承科学家精神。

(二) 实现科普系统良性运行是科技社团参与科普的内在要求

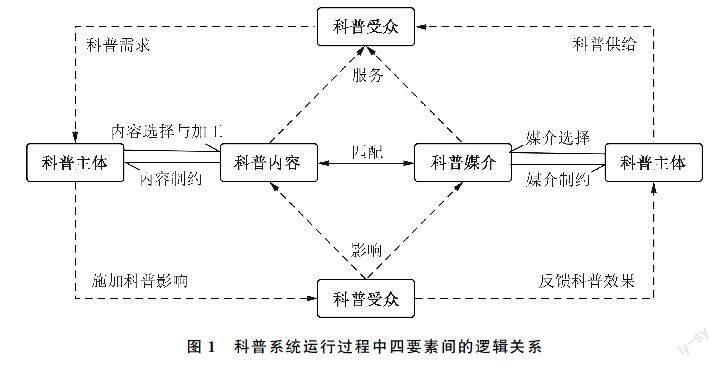

科技社团参与科普必须与完善而健全的科普系统运行过程相适应。科学普及过程即信息传播过程,这一过程基于科普四要素的内在逻辑关系,运用系统思维的方法协调科普主体、科普内容、科普媒介和科普受众这四要素间的逻辑关系(见图1)。

科普四要素之间存在必然联系,它们相互作用、相互影响,贯穿科普的全过程。在此过程中,科普主体根据受众的需求和接受能力,通过媒介选择与内容加工为其提供相适应的科普服务,施加科普影响,这是科普供给的过程;而受众则根据自己的兴趣偏向和主观需求,有选择性地吸收消化,及时反馈科普效果,这是科普需求反馈的过程。科技社团参与科普,正是通过统筹布局科普工作、系统构建科普机制,探索科普系统运行中各要素的最佳组合方式,以此凸显自身参与科普的特色优势,促进科普效用发挥的最大化,这也是科技社团科普工作与社会化科普系统相适应的体现,有利于实现科普系统的良性运行。

近年来,基于四要素的组合优化,科技社团在中国科协的领导下,以服务和提高全民科学素质为目标,秉持“创新、提升、协同、普惠”的科普理念,发挥“大联合,大协作”的工作方式,形成了切实有效的科普系统(见表1),科技社团在其科普要素构成、工程建设、实施保障等多个层面进行系统整合,基于当前的科普工作的内在逻辑,充分挖掘经验与不足,强化科技社团参与科普与科普系统运行的内适应性,促进科普主体协同共建、内容产出创新发展、传播能力逐步提升、科普成果惠及全民。

(三) 促进科普问题解决是科技社团参与科普的实践追求

当前,我国科普能力整体偏弱、难以满足公众所需,出现了诸如主体缺乏联动、内容有失科学、传播效能不足、资源匹配不畅等社会化问题。通过科技社团参与科普,科普要素结构与实现机制逐步建构与完善,科普效果发挥得到有力诠释,科普问题逐渐妥善解决。

一是促进科普主体沟通联动密切。目前科技社团在其科普职责实现的过程中,缺乏与各级各类科普主体的协同配合,未能充分发挥其社会组织效能,形成社会化科普合力。首先,内部系统结构不合理阻碍了部门及成员沟通。社团成员间缺乏交流、科普资源转化困难、要素结合不密切等使其自身属性和优势难以在科普工作中体现;其次,外部联合共建不密切造成区域科普事业发展差异。政府及其他社会力量为各级各类科技社团科普工作提供的人、财、物三力失衡,使其在科普共建共享、协同发展上存在水平差别和互通隔阂。科技社团参与科普可以在各参与主体内部各部门形成严密的科普运行机制,从而在构建现代化的科普大格局中吸纳多主体协同参与、强化沟通、有机联动。

二是促进科普内容科学严谨。科普产品内容的质量良莠不齐,在内容缺乏有力监管机制的情况下,许多“伪科学”信息甚嚣尘上,难辨真伪。部分作品为寻求娱乐效果,淡化、稀释科学知识,引发伪科学知识传播;部分内容荒谬离奇,缺乏科学依据,误导公众造成不良后果;部分信息受商家和媒体利用,被冠上“广告”的面孔,以科普宣传为名,销售商品牟利。这些科普谣言未能从科学视角出发,其真实性和科学性无法准确判断。科技社团参与科普利于进一步加强全过程的监管,对科普审核程序予以规范,对科普内容质量予以保障,使科技社团普及科学知识更加准确、权威。

三是促进科普信息传播效能增强。在信息大爆炸时代,通过互联网可以获取海量的科普知识,但公众因其非专业化的特点,难以对有用的科普信息进行精准判断和正确选择,往往花费时间较长,甚至在搜索时被不良信息吸引而忘记自己的需求目标,科普信息传播内容与受众之间的联系不够密切。随着2014年中国科协科普信息化建设工程的实施与“互联网+科普”行动的推进,科技社团在现代化传播媒介的作用下,创新传统科普传播形式,信息化逐渐走进科普领域。在面向公众传播科学技术的时候,对科学技术内容进行“去专业化”的加工,将复杂的专业知识转换成通俗易懂的信息,方便公众理解和接受[8]。这种网络化信息化的科普转化是科技社团科普功能的体现,使科普信息传播效能大幅提升,但由于资金、资源以及专业化人才紧张,仍存在诸如信息化技术支持不够、在线平台管理不规范等问题,迫切需要建立健全科技社团的科普实现机制以助力解决。

四是促进科普资源供需的匹配畅通。科普资源供给与科普受众的需求往往受其各自特点的影响与多种条件的限制,导致科普资源的供需匹配程度不高。一方面,就科普供给而言,科学技术和知识具有较强的专业性和复杂性,部分科普受众因地理位置、时间以及区域差异性等的多重影响,给科普工作造成了极大障碍。比如,向社会公众进行海洋生物技术知识科普时,会因为海洋所处地域的限制,难以给部分地区公众带来切身体验的机会;另一方面,就科普需求而言,科普受众的年龄特征、兴趣爱好、内容需求及接受能力等方面的情况未能及时经过调查反馈与统计分析后加以改进,由此造成资源供需匹配的困境。因此,应通过主客体双向反馈调节加强科技社团与科普受众之间的联系,促进科普资源的供需匹配畅通。

由此可见,科技社团参与科普促进了科普系统内的主体联系、科普内容质量、科普信息传播与科普资源供需匹配等方面问题的解决,彰显了科技社团在制度层面发挥其科普功能的必要性,在實践应用中,要不断提升科技社团参与科普的效能。

二、 科技社团参与科普的实现机制

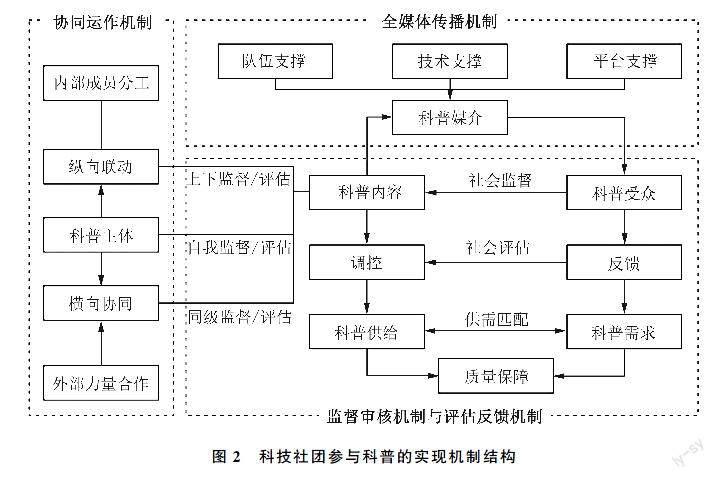

科技社团参与科普亟待创新机制,以发挥其作为社会组织的科普功能,为科普事业发展提供实践导向,优化其参与科普的整体效果,维持整个社团科普系统的协调高效运转。科技社团需要将从协同运作、监督参与审核、全媒体传播和评估反馈4个方面建立系统的科普实现机制(见图2),提升其科普参与的效能。

(一) 协同运作机制

协同运作要求科技社团参与科普过程中系统内外部主体要素之间形成联动机制,相辅相成、互相补充,并且能够弥补不足。科技社团不仅需要强化其内部组织及成员的协作能力,还需要与其他科普主体合作,持续加强社会各界对其科普工作的支持力度,使区域科普事业均衡发展。

一是纵向联动机制。纵向联动即全国学会与省、市(地)、县(区)各级各类科技社团在中国科协及地方科协的领导下,上下联动、有效沟通、分工负责、通力合作。科技社团在开展科普活动过程中,一方面,要严格遵守国家关于科普的相关立法,积极配合中国科协的科普工作;另一方面,要通过层层联动,加强各级科普部门、机构之间工作的衔接与配合,从而形成合力,提升运作能力与管理水平,以解决科普系统运行中工作对接不当、管理存在脱节等问题,协调科普主体跨系统、跨部门的权责关系。二是横向协同机制。横向协同即各地区科技社团联合本地区社会力量共同参与科普。科技社团参与科普需要企事业单位、其他社会团体等基层社会力量共同协作。通过多主体交流合作,优势互补,协同发展,使科普事业发展达到一种相对平衡的状态,形成政府指导、全社会共同参与、纵向协同运作、横向有机联动的科普发展格局。

(二) 监督审核机制

科普内容不够严谨科学造成的诸多问题,迫切需要科技社团针对科普全领域,在组织领导、队伍建设、法律法规等方面健全监督管理机制;在科普核心内容、政治性要求、伦理性规范等方面建立健全质量审核机制。

一是监督管理机制,科技社团应确保自身科普工作监管不缺位,围绕科普供给的实施全流程、全方位监管,实现科普工作的健康发展。首先,科技社团应强化组织领导,组建科普的主管部门,在制定宏观管理制度办法中,将监管工作抓紧、抓实;其次,要在社团科普工作者队伍的教育培训中加强对其科普技能学习的监管,不断提高相关责任主体的科普能力和权责意识;再次,科技社团要按照我国科普法律法规的相关要求,在开展科普活动时,认真调查摸底,严格执法检查,形成整治合力,增强监管的效能;最后,科技社团监管过程应伴随科普工作的全流程,持续到公众的体验接受和效果反馈。二是质量审核机制。科技社团科普工作质量体现在对于核心内容的把握、政治要求的落实以及伦理规范的恪守等多方面。首先,核心内容审核要针对社团科普内容设置统一的质量标准,避免呈现内容的参差不齐,还要在科普的各个阶段和环节进行多次审核。其次,政治要求落实情况审核要着重把握是否把政治要求落实到科普业务工作及活动开展中。科普应当以弘扬社会主义核心价值观为方向,以此融入到科普技术培训、科技传播、科技竞赛等各种科普活动中,使之成为普遍的价值追求和行为准则。最后,伦理规范审核要确保社团科普工作中严守学术道德和科技伦理,维护良好的科普风气。科技社团做好监督管理与质量审核工作,能更加深刻地凸显其科普功能的价值,这对于在科技社团中形成风清气正的科普氛围至关重要。

(三) 全媒体传播机制

全媒体特别是社会化媒体和移动新媒体的普及,进一步为科学传播提供了技术条件,全媒体平台也成为科学传播的重要途径[9],借助报刊、广播、网络、卫星通讯等载体,依托互联网、流媒体技术、CDMA、GSM、5G等技术支持,向社会公众传递科学信息。而全媒体科普传播可以表现为依靠大众传播媒介实现的科普信息化的集成与共享。

构建全媒体科普传播机制呼唤建立全媒体传播链条,形成多点交互的科普信息共享网络。一方面,拓宽科普传播渠道。科技社团参与科普需要在现代化科技手段支撑与作用下,结合传统媒体的优势,拓宽科普传播新渠道。可以通过与广播电台等大众传播机构合作,借助大众传媒信息量大、覆盖面广的优势,立足传统科普媒介,融合信息化新媒体平台支撑,促进传统媒体与现代媒体的深度融合。如充分利用“互联网+”,搭载网络信息技术媒介开展科普活动,催生科普发展新形态;另一方面,构建众创互联的新一代科普传播体系。在实现科技社团内部科普数据资源开放共享的同时,应以服务云、传播网络以及应用端为核心,借助跨区域、信息资源海量的优势,促进线下科普活动与线上科普信息的有效衔接,为科技工作者提供完善的科普平台与空间。全媒体传播与融合不会过多地受限于时间与空间,科技社团加强与主流媒体合作,既可满足公众的科普诉求,又使传播效果最大化凸显,不断提升科普平台传播效能。

(四) 评估反馈机制

科技社团必须准确了解科普的供给和需求,才能依据供需双方的主客体差异改进评估方式。一是综合评价机制。科技社团在开展线下科普活动时,可以利用现代化技术手段对科普受众进行全面评估。科普工作者可以通过门禁系统明确参加活动的人数、出入时间;通过轨迹追踪了解受众在各个区位的行走路线轨迹和各类展区花费的时间;通过面部识别精确搜集观众的面部表情信息等。筛选所获信息,分类整合相关性较高的数据,以此评判社团科普活动的具体成效。比如通过门禁系统数据分析可以判断各类科普活动的受欢迎程度以及观众的年龄结构、区域分布等,以此提高评估准确度。二是反馈调节机制。通过线下活动的信息数据搜集,可以对评估情况进行线上分类汇总,并及时调整规范科普实况。这些跨界数据的收集整合对于评价社团科普活动效果至关重要,线上通过纵横向数据多视角比照分析,线下召集专业团队来评估科普的效果,采取相应的措施和办法予以改进,以便开展新一轮的评估反馈。

评估反馈机制是一个基于“评估——反馈——调节”这一过程无限循环向上的机制,它不仅是科普效果评价机制,也是科普质量提升机制[10]。依据科普效果评价反馈,提出行之有效的改进策略并不断调整,能够促进科技社团科普效果的提升。提高科普供需匹配程度是科技社团被赋予的时代重任,需要在评估、反馈与调节等科技社团参与科普链条的各个环节综合实践。

三、 科技社团参与科普的实践路径

科技社团参与科普不仅要建立一套完善的科普参与机制,而且要在机制运行中以行动贯彻为着眼点。这就需要从科技社团参与科普的四要素着手,探寻助力科技社团参与科普的实践路径,力求形成内外有机联动、内容丰富优质、媒介高效传播并且以公众需求为导向的科普系统运作新格局。

(一) 联动主体:多元化主体协同参与,提升科普运作聚合力

科技社团凝聚各主体科普聚合力,应切实强化综合协调的科普职责,会同其他社会的科普力量,紧密配合,形成合力。一方面,调动社会力量助推科技社团科普工程建设。充分调动社会力量开展科普工作的积极性,搭建互利共赢的科普工作网络,在共同建设的科普工程项目中将行业特色、机构优势与科普工作相結合。充分依靠科协、工会、共青团、妇联等社会力量开展科普工作,积极引导高等院校、科普院所、企事业单位等参与科普工作[11]。科技社团还要加强对内部科普工作的统筹与谋划,积极争取各级党委、政府对社团科普工程项目的领导和支持,使之将科普工作的目标任务纳入各级政府及其科普部门发展规划,不仅要从顶层设计出发提高科普政策、法律的可操作性,而且要协调经费、人才、资源等投入的区域供给配比。另一方面,以资源的共建共享促进区域科普协同发展。积极加强区域性科普联盟或联合体的构建,通过开展深度合作,推动科普资源共建共享。可以重点面向社会开展试点工作,加强各级各类科技社团间的互动合作,助推不同权属科普资源集成,提升科技社团的科普资源集聚力与高端辐射力,缩小区域科普服务水平的差异。

科技社团应在社会力量的广泛参与下,形成纵向联动、横向协同、多元并举、普惠共享的工作体系,以提升全民科学素质为目标导向,联合组织科普共建共治共享活动,形成科普系统运作聚合力。

(二) 优化内容:保障高质量科学内容供给,提高社团科普公信力

科学内容为王是科普唯一不变的铁律,如果一个科普产品没有科学内容,就像一个人没有灵魂一样,科学性的内容是科普的灵魂[12]。科技社团要为公众提供优质科学的科普作品,就要为此提供强有力的保障。

一方面,组织专业人员的参与,保障科普内容的专业性。科普是一项专业化的工作,科技社团应发动科学家及科普工作者等专业人士参与科普,科学家掌握有专门的科学知识,科普团队接受过专业的科普培训,科技社团要同时吸纳科研与科普领域专家,加强科普与科研联动,把现实的科学研究场所发展成广阔的科普众创空间,将多样的科技创新成果转化为优质的科普共享资源,在此过程中加强专业人员的监督管理,保障高质量科普内容供给。另一方面,开展科普奖评活动,激发高质量内容创新创造活力。设立各类社会科普活动奖项,将有效调动高质量科普内容创作的积极性,引领精品内容创作。2010年设立的“中国科普作家协会优秀科普作品奖”,是国内科普创作领域的最高荣誉奖,迄今已完成六届评选活动,参评获奖作品大多内容优质、原创度高[13]。

此外,人们对科学信息采取行动的意愿受到信任影响,在科学界和公众之间的交流中,了解受众的想法和期望并予以强化,使之逐步信任和接受非常重要[14]。通过专业化的科普专业团队加入以及科普奖项选拔激励效应影响,力求科技社团科普内容的质量有所保障。高质量内容供给有助于提升公众对科技社团科普信息的满意度,从而强化科技社团科普在公众心中的认知与影响力。

(三) 创新媒介:搭载信息化赋能平台,打造现代科普传播形式

科普信息化的实质内容是构建科普信息化平台,实现科普资源的交流和共享[15]。2014年,中国科协印发《中国科协关于加强科普信息化建设的意见》的通知,引导科技社团借助信息技术手段,创新传播方式,丰富科普内容。

科技社团科普工作的有关上级部门应充分认识科普信息化的重要作用,将科普信息化建设纳入本单位工作计划或其他重要议程,调动有关力量和资源支持科普信息化建设,多方面给予支持[16]。社团应全力搭建信息化赋能平台,促进产学研用深度融合、系统发展协同创新。一方面,打造特色鲜明的科普网站,促进科普信息资源的精准推送。如今云服务、大数据以及5G通讯等高科技已经融入日常生活,科技社团科普工作要积极搭载高新技术,推出多元化、常态化的科普服务模式。通过受众需求分析、内容整合处理,从不同维度进行科普输出,在特色化科普网站上对相适应的科普内容进行精准推送。另一方面,凭借新兴自媒体平台运营,拓宽现代科普传播渠道。科技社团的科普信息化建设在与微信、微博、网易等聊天类、新闻类平台结合的同时,更要拓展多样化自媒体传播媒介,抖音、快手这类有代表性的视频自媒体,虽有较强的娱乐性质,但有些正規的政务类、科普类抖音官方号,也能让受众在娱乐的同时获得科学启迪。科技社团要立足本体,保持严谨的专业度,依托多元化技术手段支撑,加强信息化赋能平台建设,创新现代化科普传播形式。

(四) 服务公众:精准分析受众需求差异,强化科普供需匹配程度

“十四五”时期及更远的将来,我国经济社会发展将始终坚持“以人民为中心”的原则,以人民需求为重点的科普将是推动我国全面建设社会主义现代化强国的重要方面[17]。全方位考虑社会公众的需求是科技社团科普工作的重点面向。科普工作者应通过科普评估反馈机制对公众的科普需求进行精准把控,了解科普受众的真实需求,在对科普受众重点群体的精细分类和精准服务方面下功夫[18]。科技社团面向社会公众提供科普服务,首先,要细分科普用户,根据科普活动的核心价值,将科普受众分解成不同角色;其次,要遵循科普同理心原则,即要站在科普用户的角度考虑问题,才能看到科普内容对各类公众真正的使用价值;最后,要考虑到科普受众的真正诉求,思考如何持续满足与更好地满足这些科普用户的需求,提供适应其群体特点的科普服务。

同时,科技社团应根据不同的科普受众,应在科普工作中给予其不同的考量。充分发挥科技社团科普责任部门的优势,针对广大青少年、产业工人、农民、老年人、公务员和领导干部等重点群体着手开展科普工作,充分考虑到其年龄特征、职业类别、性别差异和区域发展等方面的科普需求。比如就年龄而言,对青少年开展科普工作可以通过举办科普知识讲座、科普展活动以及放映科普影片等途径,激发其探索科学的兴趣,丰富基础科学知识、塑造科学精神;对老年人进行科普服务可以通过开展健康大讲堂、设置健康宣传栏等途径,普及合理膳食、体育锻炼、医药卫生等方面的知识,侧重其信息素养和健康素养的提升。

四、 结语

科普是一项关乎国家发展和民族兴盛的基础性工作,科技社团作为重要主体参与科普,应当充分发挥其灵活性、专业性、群众性等有利条件,协助政府积极发挥其科普功能。在科技社团参与科普这样一个持久且复杂的过程中,必然需要克服诸多问题,才有可能收获良好科普效果。广大科技类社会团体及科技工作者必须长期坚持科普理论与实践工作,通过机制完善与途径优化,确保科技社团参与科普中做到科普系统运行四要素相互作用、彼此配合、有机联动,在科普工作中采取有效举措——通过主体协同运作,凝聚内外部科普力量;加强内容监督审核,提升社团科普公信力;依托全媒体信息平台,创新现代科普传播形式;重视社会化评估反馈,精准分析科普受众需求。多措并举充分释放出科技社团的自身能量,协同推进整个社团科普系统的高效运转。

[参考文献]

[1] 习近平.为建设世界科技强国而奋斗[N].人民日报,2016-06-01(02).

[2]全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)[N].人民日报,2021-07-10(07).

[3]中國科学技术协会.中国科协2020年度事业发展统计公报[EB/OL].(2021-04-30)[2021-11-10].https://www.cast.org.cn/art/2021/4/30/art_97_154637.html.

[4]陶春.社会力量多主体协同开展科普事业机制研究[J].科普研究,2012,7(06),35-39,51.

[5]中华人民共和国科学技术普及法[R].中华人民共和国国务院公报,2002(22):14-16.

[6]中国科学技术协会全国学会组织通则[J].学会,2019(03):5-14.

[7]习近平.在科学家座谈会上的讲话[N].人民日报,2020-09-12(02).

[8]任福君,翟杰全.科技传播与普及概论[M].北京:中国科学技术出版社,2014:101.

[9]孙媛媛,麻钰薇,吴蕴豪.全媒体时代科学传播的创新与实践[J].科技与出版,2017(07):43-46.

[10]牟杰,高奇.大数据域境下精准海洋科普供需链研究[J].山东社会科学,2020(02):62-67.

[11]高畅.科普供给侧结构性改革路径研究[M].北京:中国金融出版社,2020:127.

[12]杨文志.科普供给侧的革命[M].北京:中国科学技术出版社,2017(08):226.

[13]芮东莉.创新驱动下原创青少年儿童科普书出版新趋势[J].中国出版,2017(16):30-33.

[14]Rabinovich A,Morton T A.Unquestioned Answers or Unanswered Questions:Beliefs about Science Guide Responses to Uncertainty in Climate Change Risk Communication[J].Risk Analysis,2012,32(6):992-1002.

[15]厉明,许逢秋.科普信息化平台建设与推进的策略:以大连科普4.0为例[J].科协论坛,2018(11):18-20.

[16]谢广岭,周荣庭.信息化时代中国科普传播的现状调查、问题与对策[J].中国科技论坛,2015(10):39-45.

[17]张英.科普智库助力应急科普[J].科普研究,2021,16(01):13-14.

[18]高畅,高航.科普供给侧问题分析及改革路径探索[J].科学管理研究,2020(03):19-26.

(责任编辑文格)

Mechanism and Realization Ways of Science and Technology

Associations Participation in Science Popularization

PAN Jian-hong1, ZHANG Xiao-meng1, HU Jun-ping2

(1.School of Marxism and Studies,University of Science and Technology Beijing,

Beijing 100083,China;

2.China Research Institute for Science Popularization,Beijing 100081,China)

Abstract:In the era of popularization of science for all,science and technology associations shoulder important responsibilities in the popularization of science in society,and are an important force in the current enhancement of the capacity of science popularization,the improvement of the science popularization system and the high-quality development of the science popularization cause.Combining the requirements of science popularization in the new era,the adaptability within the science popularization system and the problems in science popularization,the logical inevitability of science and technology associations participation in science popularization is analyzed,and the four elements of science popularization subject,content,media and audience and their related relationships are used as the main line to improve the realization mechanism of science and technology associations in the process of collaborative operation,supervision and audit,all-media dissemination and evaluation feedback.The main bodies are linked up so as to enhance the operational aggregation of science popularization,continuously optimize the content to improve the credibility of science popularization of associations,innovate the media to create a modern form of science popularization communication,strengthen the match between supply and demand of science popularization for the public,promote the quality of science for all people and the influence of science and technology associations,and drive the construction of an all-round,socialized science popularization pattern.

Key words:science and technology associations; science popularization; science popularization system; science popularization mechanism; omnimedia