后乡土社会视域下社会资本对选举参与的影响

2022-05-30杨志健

杨志健

摘要:【目的/意义】通过探讨后乡土社会视域下社会资本对选举参与的影响机制,为扩大村民有序政治参与,提升乡村治理改革成效提供新的路径参考。【方法/过程】基于2015年中国综合社会调查(CGSS2015)数据,运用中介效应模型实证检验了后乡土社会视域下社会资本对选举参与的作用机制。【结果/结论】研究发现:村民的社会资本对选举参与具有显著正向影响,同时社会资本会通过公共服务满意度间接影响选举参与情况。

关键词:乡村治理;社会资本;公共服务满意度;选举参与;中介效应

中图分类号:D422.6;C912.6 文献标志码:A 文章编号:1637—5617(2022)02—0027—08

Effect of the Social Capital on Electoral Participation from the Perspective of Post-earthbound Society

——Mediating Effect Based on the Public Service Satisfaction

YANG Zhi-jian

(School of Politics and Public Administration,Huaqiao University,Quanzhou,Fujian 362021,China)

Abstract:【Objective/Meaning】By discussing the influence mechanism of social capital on the electoral participation from the perspective of post-earthbound society,the new path reference for expanding the orderly political participation of villagers and improving the effectiveness of rural governance reform.【Methods/Procedures】Based on the data of Chinese General Social Survey in 2015 (CGSS2015),the mediating effect model was used to empirically test the action mechanism of social capital on the electoral participation from the perspective of post-earthbound society.【Results/Conclusions】The results showed that the social capital of villagers had significant positive effect on the electoral participation;Meanwhile,the social capital would indirectly affect the situation of electoral participation through the public service satisfaction.

Key words:rural governance;social capital;public service satisfaction;electoral participation;mediating effect

費孝通先生在20世纪40年代提出的理想型概念——“乡土中国”[1]中,生动刻画了中国传统乡村独特的“乡土性”特征。这一理论视角自诞生之日起就为众多学者解释乡村社会提供了一个基本框架。如今,乡土社会正经历着剧烈的现代性变迁,其原有的乡土性特征已然发生改变,但传统乡村的实体结构及部分乡土文化却依然保留,由此构成了中国基层社会的后乡土性特征,有学者将其称之为“后乡土中国”[2]。不同于传统的乡土社会,后乡土社会的村落共同体已转换成“流动的村庄”,大量乡村人口离开村庄,向外寻找更好的就业机会;乡村社会空间呈现出愈来愈强的公共性;以及现代化进程冲击下的乡村文化变迁等新特点叫都给乡村治理工作带来了诸多挑战。在乡村振兴背景下的农村建设过程中,基层群众的政治参与无疑是最重要的一环。如何扩大村民的有序政治参与正日益成为乡村治理改革的重要突破口,同时也是推进全过程人民民主建设的必然要求。

作为基层政权建设的制度实践,《中华人民共和国村民委员会组织法》规定村委会由村民直接选举产生,实行村民自治[4]。基层民主选举是乡村治理的重要参与形式,是具有中国特色的公民赋权运动。但村民在选举投票中却表现各异:既有积极投身选举参与的,也有盲目从众随大流的,还有消极逃避的[5],为什么村民对政治参与的态度各异,影响村民进行投票的因素有哪些?已有研究认为社会资本是一个重要影响因素,社会资本可以加强个体之间的联系,提高社会成员的集体行动能力,从而显著促进公民政治参与行动[6];同时社交联络可以在较大程度上克服个人资源积累不足的难题,打破个体资源限制,进而提升公民参与政治实践的积极性[7]。胡荣[8]、裴志军[9]等人的研究也表明社会资本的不同维度会对村民的选举投票产生显著正向影响。此外,还有大量文献从政治心理学角度证实了政治信任[10]、政治效能感、权威主义人格[11]、参与意愿[12]等因素与政治参与的关系。其中公共服务满意度对村民的政治参与也具有特殊影响:村民对农村公共服务的主观评价和利益诉求,越来越影响着他们在基层民主选举参与中的决策和行动[13]。因此,有必要引入公共服务满意度这一心理变量来探讨后乡土社会视域下个体社会资本与选举参与的复杂影响机制。然而目前关于三者间的具体关联尚未得到学界明确检验,有鉴于此,本文基于2015年中国综合社会调查数据(CGSS2015),建立中介效应模型,实证检验了社会资本、公共服务满意度和选举参与之间的作用机制。

1 文献综述与研究假设

1.1 社会资本与选举参与

布迪厄(Bourdieu)最早明确提出了“社会资本”概念,在他看来,“社会资本是实际或潜在资源的集合体,这些资源与拥有制度化的共同熟识和认可的关系网络有关[14]”。随后科尔曼(Coleman)[15]对社会资本做了较为系统的研究,他认为在特定的社会网络中行动者为了实现自身利益,相互间进行各种交换所形成的持续存在的社会关系,可以作为一种社会资源解决集体行动难题。帕特南(Putnam)[16]在前人研究的基础上,从政治学视角进一步拓展了社会资本研究。社会资本是社会组织的特征,如信任、规范和网络,它们能够通过促进协调和合作提高社会效率。胡荣[8]基于帕特南的定义从社会交往、社会信任、互惠规范等几个方面研究社会资本与中国农村基层选举的关系,结果发现对村民政治参与具有积极影响的是社会资本中的社团因子和社区认同因子,而社会信任因子的影响并不显著。社会资本理论的提出对国内学界产生的亲和效应巨大,尤其是在中国传统的关系型社会背景下,社会资本及其运作是每日生活现象[17]。后乡土社会的村落不再是老死不相往来的封闭空间,而是具有高度的流动性和不确定性,大量人口外出追求更好的就业机会,城乡之间的界限不再清晰可见,这大大拓展了村民之间的社会网络,在社会网络中人们遵守相同的互惠规范,并催生了广泛的社会信任,尤其是传统“熟人社会”的发展主要依赖于社会成员之间的情感纽带和人际信任,这一点在后乡土社会似乎并没有发生太大变化[2]。社会资本促进了人際交往,加快了包括个人品行在内的信息流通,一定程度上消解了信息不对称的问题,从而增加了人们在任何单独交易中进行欺骗的潜在成本,约束了投机、逃避等不良行为,最终有助于解决集体行动中的“搭便车”难题[8]。在同一社会共同体中社会资本水平越高,自愿合作的可能性越高[16]。基层选举投票是一种大规模的集体行动,其收益不能排除“免费搭车者”来分享,因此从理性经济人的角度来讲,经过成本收益计算后的村民本应选择不去投票而免费享受收益,但人们选择参与投票的深层原因若从社会资本视角进行分析,即社会信任、互惠规范和社交网络这些不同于个体参与意愿、政治效能感等心理变量的外部因素都能够产生社会合作的效益,从而构成了有效化解人类“集体行动困境”的机制[18]。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:社会资本对选举参与具有显著正向影响,即社会资本越丰富,村民选举参与的可能性越大。

1.2 社会资本与公共服务满意度

Rice[19]对爱荷华州社区数据的实证研究表明,社会资本与政府主客观绩效显著相关。具有较高社会资本水平的居民对政府的信任度也更高,这可以极大地缩减政府在公共服务领域的供给成本并有效提升服务的水平和质量,进而改善居民对政府公共服务绩效的主观感知。万生新等[20]对社会资本维度进行划分,分析农村用水户对用水协会的满意度及影响因素,研究模型显示,社会资本的结构维度和认知维度显著影响用水户满意度,关系维度则不会产生显著影响。廖媛红[21]的研究表明,作为一种非正式制度,农户的社会资本对其公共产品满意度具有正向预测作用。李超等[22]认为在传统乡村的熟人社会中,社会资本拥有量的差异会影响农户对公共物品的主观评价:一方面,社会资本较为丰裕的农户在使用同样的公共设施时可能凭借丰富的关系网络获得更多的帮助,他们乐于通过信息沟通等方式与更多的人进行合作,这种合作所带来的使用效果的明显提升会导向对公共服务的积极评价;另一方面,社会资本水平越高的农户意味着其社会信任度也越高,与他人的互动联系更为频繁,拥有良好的人际关系,认同并遵守社会公共秩序,对村庄公共服务的满意度也越高。徐兴兴[23]通过全国10省95县(市、区)的调查数据发现农民的社会资本(包括活动参与、社区安全感和社区信任)都对其公共服务满意度具有积极意义。基于以上研究发现,本文提出如下假设:

H2:社会资本对公共服务满意度具有显著正向影响,即社会资本越丰富,公共服务满意度越高。

1.3 公共服务满意度与选举参与

公共服务与乡村选举参与之间存在着较为密切的关系。郑冰岛等[24]对CFPS的两波数据进行检验发现,村庄内部所提供的经济机会和公共服务越多,村民生活际遇对这些资源的依存度越高,则村委会选举参与率也越高。现有研究在测量农村公共服务供给时主要采用客观指标和主观评价两种做法,前者以公共服务支出占村庄总财政支出的比例[24]或人均公共服务经费作为代理变量[25],后者则关注村民对公共服务不同方面的使用感受[26-27]。本文认为在衡量公共服务供给效果时,必须回到政府供给公共服务的出发点和落脚点,即让民众享受更优质高效的公共服务,因此考察民众的主观满意度评价更能准确反映公共服务的真实使用效果[28]。在公共服务满意度影响选举参与的相关研究中,有研究者从需求度和依存度两方面出发对公共服务类型进行二维四元划分后认为,高需求度、低依存度的公共服务如住房保障对中间农民的政治参与影响很大,农民的住房保障满意度越高,在农村社会就具有更高的获得感和政治效能感,更愿意参与基层民主选举[13]。由此,本文提出如下假设:

H3:公共服务满意度对选举参与具有显著正向影响,即公共服务满意度越高,村民选举参与的可能性越大。

在乡村地区,村民在使用公共服务过程中可能凭借自身更为丰富的社会资本得到更多支持和帮助,提升公共服务满意度和自我效能感,进而更乐于参与农村基层选举。因此,提出如下假设:

H4:公共服务满意度在社会资本对选举参与的影响中发挥中介作用。

综上,本文建构了如图1所示的假设模型:

2 研究设计

2.1 数据来源

本文采用2015年中国综合社会调查数据(CGSS2015),CGSS由中国人民大学社会学系和香港科技大学社会科学部联合主持完成,通过多阶分层PPS随机抽样的严格方法获得最终数据,较为全面地涵盖了个人、家庭、社区等多个层面的信息。由于CGSS2017调查问卷并没有直接测量公共服务满意度的题目,而CGSS2015问卷则包含了本研究所涉及变量的所有数据,综合考虑变量测量需要和参考既有研究做法[26,28],本文最终选取2015年的调查问卷。2015 年度调查覆盖全国28个省、自治区和直辖市,共收集有效问卷10968份,选取其中户口所在地为农村的样本,对于问卷中只有个位数的蓝印户口、军籍和没有户口的样本不予考虑在内,剔除相关题项中的无效数据后,最终得到可供使用的有效样本2436份。

2.2 变量测量

2.2.1 被解释变量 本文的被解释变量为选举参与。“投票通常被认为是民主体制中最核心且最普遍的政治参与形式”[29],在乡村地区,选举投票对于部分村民来说可能是政治参与的唯一形式,在CGSS2015中选取问卷题目“上次村委会选举,您是否参加了投票?”,回答“是”赋值为1,回答“否”赋值为0,“没有投票资格”视为缺失值进行剔除。

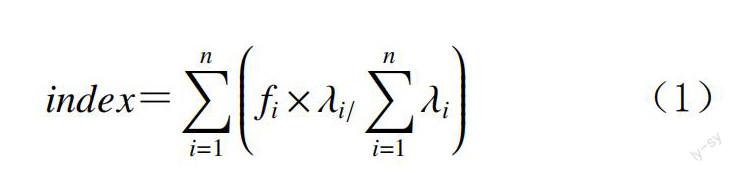

2.2.2 解释变量 解释变量为社会资本。根据原始问卷并借鉴已有研究做法[30-31],从2个维度进行测量:(1)社会信任。选择问卷中村民在不直接涉及金钱利益的一般社会交往/接触中对13类对象信任程度的问题进行测量,13类人涵盖(近)邻居、同村居民及陌生人,询问对象涉及面广,且代表性强。答案选项为“绝大多数不可信”“多数不可信”“可信者与不可信者各半”“多数可信”“绝大多数可信”5个等级,分别赋值为1~5分。(2)社交网络。选择问卷中村民与邻居、其他朋友社交娱乐(如互相串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程度进行测量。回答“从来不、一年一次或更少”赋值为1,“一年几次”赋值为2,“大约一个月一次、一个月几次”赋值为3,“一周一到两次”赋值为4,“几乎每天”赋值为5。经测试,15个题目克隆巴赫系数为0.852,可靠性较高;采用主成分分析法进行因子分析,经最大方差旋转共抽取出3个公共因子,各因子方差贡献率分别为39.19%、12.15%、9.72%,累计方差贡献率达61.06%,按照各因子方差贡献率进行加权计算得分,得出社会资本指标。因子分析的KMO值为0.890,巴特利特球形检验p值<0.001,效度良好。为便于观察变量内部的具体变化,将这一指标等比例放大100倍,转化为1~100之间的指数[32]。社会资本指标计算公式为:

其中,n为保留的因子个数,λi为第i个因子的方差贡献率,fi为第i个因子的得分。

2.2.3 中介变量 中介变量为公共服务满意度。如前所述,相比客观指标,公众的主观评价模式更能评估相关政策的实际效果[27]。因此,本文采取CGSS2015 中受访者对公共服务的充足程度、分布均衡程度、便利程度和普惠性程度4个维度的主观评价来测量公共服务满意度,选项为“非常不满意”“不太满意”“说不清楚满意不满意”“比较满意”“非常满意”5个等级,剔除缺失值后依次记为1~5分。采用主成分分析法进行因子分析,经最大方差旋转共抽取出1 个公共因子,该因子方差贡献率为75.29%,经测试,克隆巴赫系数为0.890,表明4个维度的内部一致性较好,可靠性较高;KMO值为0.833,巴特利特球形檢验p值<0.001,效度良好。同样为便于观察和分析变量内部变化情况,对因子作等比例放大处理。

2.2.4 控制变量 研究表明,影响选举参与的因素众多。参考既有文献,本文选取了一系列控制变量,主要包括以下两类:一是受访者的性别、年龄、受教育程度、政治面貌、个人年收入等人口统计学变量;二是以受访者所在地区为主的区域变量。变量说明及描述性统计如表1所示。

表1数据显示,农村选举投票均值为0.558,超过一半的人会参与到基层选举中。社会资本指数和公共服务满意度也都超过平均值,分别为64.892和52.424,超过半数人自我感觉社会资本拥有量和公共服务满意度良好。在人口统计学特征方面:性别均值为0.466,女性占比较高,但性别分布总体较为均衡;平均年龄为50.015岁,最小年龄18岁,最大年龄94岁,受访者均为成年人;多为初中及以下学历,教育程度整体偏低;党员身份较少;个人年收入均值为23125.6元;受访者多位于中西部地区。

2.3 模型构建

Baron和Kenny的依次检验法是中介效应检验的一般步骤,但这种方法的适用范围仅限于中介变量和被解释变量均为连续变量的情况,其中若有某个变量为二分类变量,则回归系数就不在相同的尺度上,不能简单进行比较[33]。由于本文的被解释变量选举参与为二分类变量,中介变量公共服务满意度为连续变量,因此借鉴方杰等[34]的做法构建中介效应模型如下:

式(2)~式(6)中,Yi、Mi、Xi分别代表选举参与、公共服务满意度和社会资本,Control表示控制变量,i1、i2、i3为常数项,c、a、c′为社会资本的系数,b为公共服务满意度的系数,λ1、λ2、λ3为控制变量的系数,ε1i、ε2i、ε3i为随机干扰项。

3 实证分析

3.1 相关性分析

本文的统计分析软件为Stata 15.1SE,在进行相关性分析之前,首先进行多重共线性检验,以方差膨胀因子(VIF)作为共线性诊断统计量,数据显示VIF值为1.16,远小于10,说明各变量不会在模型中产生共线性的问题。

表2所示的是各变量相关性分析结果,可以发现,社会资本与选举参与呈显著正相关关系(r=0.066,p<0.01),公共服务满意度与选举参与也呈显著正相关关系(r=0.065,p<0.01),另外,社会资本与公共服务满意度之间也具有显著正相关关系(r=0.150,p<0.01),在控制变量中,性别、年龄、受教育程度、政治面貌、个人年收入、地区均与选举参与存在不同程度的相关关系(系数范围在-0.111~0.170之间),相关性分析结果初步验证了本文的假设是合理的,适合进行下一步的实证检验。

3.2 中介效应检验

由于本文被解释变量是二分类变量,中介变量是连续变量,为了保证中介效应检验的准确性,参考雷利彩等[35]的做法,采用广义结构方程(GSEM)模型。对相关变量进行了标准化处理,表3为中介效应检验结果。

由模型1可知,在控制其他条件不变的前提下,社会资本显著正向影响公共服务满意度(r=0.144,p<0.01),社会资本每增加1个对数单位,村民公共服务满意度提升的发生比随之增加15.5%,假设H2得到检验。模型2表明在控制其他变量情况下,社会资本对选举参与具有显著正向预测作用(r=0.056,p<0.01),社会资本每增加1个对数单位,参与选举投票的发生比提高5.8%,假设H1得到检验。模型3的估计结果显示在控制其他变量的影响后,即使加入了公共服务满意度,社会资本对选举参与的影响仍然显著(r=0.053,p<0.05),而且影响是减弱的,同时公共服务满意度与选举参与也存在正向相关关系,社会资本每增加1个对数单位,其通过公共服务满意度间接影响选举参与的发生比提高5.4%。可以判断公共服务满意度在社会资本对选举参与的影响中发挥中介作用,假设H3和H4得到支持。

另外,在3个模型中,性别对公共服务满意度没有影响,但对选举参与的影响在0.01水平下显著,男性相比女性参与基层选举的可能性更大。年龄对公共服务满意度和选举参与都呈正相关关系,年龄越大,对公共服务供给越满意的概率越大,也越有可能参与到选举投票中;受教育程度、政治面貌不会对公共服务满意度产生显著影响,但与选举参与存在明显相关关系,其中受教育程度与参加选举投票活动负相关,政治面貌则呈正相关关系;个人年收入和地区因素均与公共服务满意度和选举参与不存在统计相关性。

在上述中介效应检验步骤的基础上,本文结合温忠麟等学者的建议[36-37],选择Bootstrap法作为稳健性检验的工具。设置重复抽样次数为5000次,以95% 作为中介效应置信区间,如果此区间不包含0,则中介效应显著,结果如表4、表5所示。

表4结果显示,解释变量社会资本直接效应为0.053,95%置信区间为[0,010,0.094],置信区间不包括0,表明社会资本对选举参与具有明显正向预测作用。表5结果显示,中介变量公共服务满意度间接效应为0.005,95%置信区间为[0,007,0.012],置信区间不包括0,表明公共服务满意度在社会资本与选举参与的关系中发挥的中介效应显著,且为部分中介效应,Bootstrap法检验结果进一步证实了估计结果的稳健性和可靠性。

4 结论与讨论

本文以公共服务满意度为中介变量考察了后乡土社会乡村地区社会资本与选举参与的影响机制,主要基于CGSS2015的调查数据进行实证检验,得出以下结论。

第一,村民的社会资本对选举参与具有显著正向影响。乡土社会是礼治社会,主要依靠“礼”来实现社会控制。随着社会转型的加快,礼治秩序、长老政治的影响在逐渐减弱,农村基层政权建设的不断推进和深化、村民自治制度的建立和完善,都为村民有序参与乡村治理工作提供了有效的制度保障。后乡土社会的村落具有频繁且范围极广的流动性,村民的社会网络不再局限于同村、村落之间,而是随着流动性的提高不断向外延伸,由此建构起来的社会信任使个体越有可能为了共同的利益而合作,从而在选举参与中的表现更为积极。已有研究表明,在民主体制下,社会资本丰富的地方更容易建立各种市民组织和利益集团,这些组织一般会积极参与公共事务,表达其政治诉求,而通过竞选成为政治领袖的政治家自然也会积极回应选民的要求[38]。因此,对乡村社会资本的培育仍然十分重要,通过提高村民之间的社会信任水平,鼓励乡村社团组织的发展,共同维护乡村公共秩序,才能最大限度发挥社会资本的政治参与动员作用,促进乡村治理共同体的形成。

第二,村民的社會资本会通过公共服务满意度间接影响选举参与热情,即公共服务满意度在社会资本对选举参与的影响中起中介作用。社会资本能够加强村民之间的互动联系,巩固社会网络,增强集体信任,提升村民对公共服务的满意度和自我效能感,使其更乐于参与乡村基层选举。从这个意义上来讲,增加村民的社会资本存量,持续推进基本公共服务均等化,逐步弥合不合理的差距,同时鼓励乡村地区社会资本丰富的农户相互合作提供公共产品,不断提升公共服务质量和水平,能够有效促进基层政治参与,扩大村民对公共事务的话语权,真正实现自我管理和服务、自我教育和监督的自治局面。值得注意的是,社会资本同样存在消极作用。相比普通村民,社会资本更为丰富的村干部、“富人”等传统乡村精英对基层权力的掌控可能带来严重的村庄政治排斥,并在一定程度上削弱村民自治的合法性基础,从而抑制村民有序参与乡村治理的意愿[39]。囿于研究资源的有限性,本文并未深入探讨消极性社会资本的中介效应,其有待于进一步的研究。

第三,在本文的控制变量中,选举参与的性别差异显著,农村地区男性的参与表现比女性更积极,这可能与社会上“男主外女主内”的传统文化观念有关[40]。年齡、政治面貌对选举参与存在显著正向预测作用,年龄越大选举参与倾向越强,这一点与郑建君[41]的研究一致。可能的解释是,随着年龄和社会阅历的增加,不断扩大的社会关系网和农村地区的人情世故使之更愿意参与到政治选举的集体行动中来,同时年龄越大的群体与社会政治的利益捆绑更为频繁和密切,因此其政治参与更为活跃。党员身份的村民更热衷于参与选举,因为在农村地区,党员当选村委会成员的概率更大。受教育程度会负向影响选举参与,可能存在2个原因:一是后乡土社会的农村地区选举依然是非竞争性的,而在非竞争性的选举中,教育水平较高的个体会通过弃选表达自己的抗争[42];二是一些经济学研究表明,受教育程度更高的人参与选举投票所获得的收益抵不上本应去工作所带来的收入,因此教育水平的提高反而可能降低民众的参与积极性[43]。

本研究仍存在一定的局限性。首先,尽管从前人的经验出发,从社会信任和社交网络两个维度对社会资本进行测量,但这并不能完全涵盖社会资本的全部含义。既有研究表明,社会资本的不同维度对乡村政治参与程度和参与意识的影响并不相同[9,38];下一步可以具体分析社会信任、社交网络和互惠规范等维度如何分别影响选举参与过程,以及纳入可能存在的公共服务满意度之外的其他心理变量来探讨其中的中介传导机制。其次,仅仅使用横截面数据作为样本来源,难以观察这一中介效应在长期变化中的存在与否,未来可纳入不同年份的调查数据进行长期追踪。

参考文献:

[1]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998:4.

[2]陆益龙.乡土中国的转型与后乡土性特征的形成[J].人文杂志2010(5):161-168.

[3]陆益龙.流动的村庄:乡土社会的双二元格局与不确定性——皖东T村的社会形态[J].中国农业大学学报(社会科学版)2008(1):146-153.

[4]中国人大网.中华人民共和国村民委员会组织法[L/OL].(2019- 01-07).http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/188c0c39fd8745b1a3f21d102a57587a.shtml.

[5]罗爱武.公民自愿主义、社会资本与村民投票参与——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的Logistic回归模型研究[J].社会科学论坛,2011(7):191-203.

[6]ROBALO P,SCHRAM A,SONNEMANS J. Other-regarding Preferences,In-group Bias and Political Participation:An Experiment [J]. Journal of Economic Psychology,2017(62):130-154.

[7]李辉婕,胡侦,陈洋庚.资本禀赋、获得感与农民有序政治参与行为——基于CGSS2015数据的实证研究[J].农业技术经济,2019(10):13-26.

[8]胡荣.社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析[J].社会学研究,2006(2):61-85,244.

[9]裴志军.制度刚性下的村民自治参与:社会资本与政治效能感的作用[J].农业经济问题,2013,34(5):33-43,111.

[10]孙昕,徐志刚,陶然,等.政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析[J].社会学研究,2007(4):165-187,245.

[11]王丽萍,方然.参与还是不参与:中国公民政治参与的社会心理分析——基于一项调查的考察与分析[J].政治学研究,2010(2):95-108.

[12]郑建君.政治信任、社会公正与政治参与的关系——一项基于625名中国被试的实证分析[J].政治学研究,2013(6):61-74.

[13]汪振林.公共服务满意度对中间农民参与基层民主选举的影响研究[D].兰州:兰州大学,2021.

[14]布迪厄.文化资本与社会炼金术[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997:202.

[15]科尔曼.社会理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社,1999:354.

[16]罗伯特·帕特南.使民主运转起来[M].王列,赖海榕,译.江西:江西人民出版社,2001:35-36.

[17]边燕杰.社会资本研究[J].学习与探索,2006(2):39-40,269.

[18]侯江红,刘文靖.社会资本与城市居民选举投票行为的影响研究——基于2012年CGSS数据的Logistic回归模型分析[J].中共四川省委党校学报,2017(2):77-84.

[19] RICE T W. Social Capital and Government Performance in Iowa Communities [J]. Journal of Urban Affairs,2010(3):213-226.

[20]万生新,李世平,宁泽逵.社会资本视角下农民用水户满意度研究——基于陕西省宝鸡峡灌区农民用水户的调查[J].经济问题,2012(2):78-82.

[21]廖媛红.制度因素与农村公共品的满意度研究[J].经济社会体制比较,2013(6):121-132.

[22]李超,孟庆国,郗希.社会资本与农村公共物品供给评价[J].公共管理评论,2016(2):64-83.

[23]徐兴兴.民主参与、社会资本与农村公共服务供给满意度——基于全国10省95县(市、区)数据的实证分析[J].四川行政学院学 报,2017(2):86-93.

[24]郑冰岛,顾燕峰.经济机会、公共服务与村民自治参与——来自中国家庭动态追踪调查的证据[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2020,22(1):115-124,148.

[25]孙晶晶,黄敦平,方建.我国农村基本公共服务供给对农村贫困减缓的影响研究——基于省际空间面板模型实证分析[J].太原理工大学学报(社会科学版),2021,39(3):62-68.

[26]朱春奎,吴昭洋,徐菁媛.公共服务何以影响居民幸福?——基于“收入—幸福”分析框架的实证检验[J].公共管理与政策评论,2022,11(2):15-34.

[27]侯志阳.社会保险能否让我们更幸福?——基于阶层认同的中介作用和公共服务绩效满意度的调节作用[J].公共行政评论,2018,11(6):87-111,211-212.

[28]黄六招.社会资本、政府角色认知影响公共服务绩效的主观评价吗?——基于CGSS2015的中国经验证据[J].领导科学论坛,2020(15):16-29.

[29]黄季焜.制度变迁和可持续发展:30年中国农业与农村[M].上海:上海人民出版社,2008:303.

[30]徐萌娜,王明琳.社会资本怎样影响生育意愿——基于CGSS数据的实证研究[J].财经论丛,2021(11):3-12.

[31]张彤进,万广华.机会不均等、社会资本与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J].上海财经大学学报,2020,22(5):94-108.

[32]胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007(3):39-55,243.

[33] BARON R M,KENNY D A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic and Statistical Considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[34]方杰,温忠麟,张敏强.类别变量的中介效应分析[J].心理科学,2017,40(2):471-477.

[35]雷丽彩,陈新雨,王辉.邻居效应对家庭节能产品消费行为的影响研究[J].消费经济,2021,37(2):57-66.

[36]温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替 补?[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[37]韩叙,夏显力.社会资本、非正规就业与乡城流动人口家庭迁移[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(3):111119,164.

[38]马得勇.乡村社会资本的政治效应——基于中国20个乡镇的比较研究[J].经济社会体制比较,2013(6):91-106.

[39]贺雪峰.论富人治村——以浙江奉化調查为讨论基础[J].社会科 学研究,2011(2):111-119.

[40]谢秋山,许源源.“央强地弱”政治信任结构与抗争性利益表达 方式——基于城乡二元分割结构的定量分析[J].公共管理学报 2012,9(4):12-20,122-123.

[41]郑建君.个体与区域变量对公民选举参与的影响——基于8506份中国公民有效数据的分析[J].政治学研究,2016(5):112125,128.

[42] SHI T J. Voting and Nonvoting in China:Voting Behavior in Plebiscitary and Limited-choice Elections [J]. Journal of Politics,1999,61(4):111-139.

[43]郑磊,朱志勇.教育是否促进了中国公民的政治选举投票参 与——来自CGSS2006调查数据的证据[J].北京大学教育评论 2013,11(2):165-185,192.