新工业革命与工科课程改革

2022-05-30李冲毛伟伟孙晶

李冲 毛伟伟 孙晶

摘 要:历次工业革命催生的知识生产模式呈现出各种时代特征,引发教育领域的诸种变革。作为人才培养主渠道的工科课程,其价值取向、框架边界、行动逻辑和检验体系自然也要重新设计,契合知识生产模式的新变化。高校应积极适应知识生产模式转型带来的新工科课程改革新样态,设置面向产业发展与人才关键能力的课程目标,打造凸显实践性和跨学科性的课程结构,探索产学协同合力育人的教学实践,实现多方主体深度参与的课程评价,兑现“构建世界一流工程教育体系,建设工程教育强国”的承诺。

关键词:工业革命;知识生产模式转型;新工科课程

课程是人才培养的主渠道。当前,由第四次工业革命催生的知识生产新模式呈现出应用语境导向、跨学科性、主体异质性、生产场域弥散性、质量评价多元化、社会问责与反思性的特点[1]。作为人才培养主渠道的工科课程,其目标导向、内容选择、结构设计、参与主体以及评价方式亟须反映知识生产模式转型的新特征。2019年12月,《卓越大学联盟新工科教育质量宣言》发出“打造综合性、创造性、实践性、跨学科等全新课程体系”的新工科教育质量宣言,开启了新工科系统推进与实施实践的新阶段。然而,受制于传统学科中心知识生产模式路径依赖的影响,当前我國工科专业课程改革的进度较为迟缓。在知识生产模式快速转型的背景下,课程目标与产业需求相区隔,课程内容知识结构简单、封闭,课程实施缺乏开放、互动的教学环境,教学效果评价缺少企业、政府、研究机构等利益相关主体的深度参与,已经成为严重制约我国工科人才培养质量提升的瓶颈性问题。

一、新工业革命催生知识生产模式转型

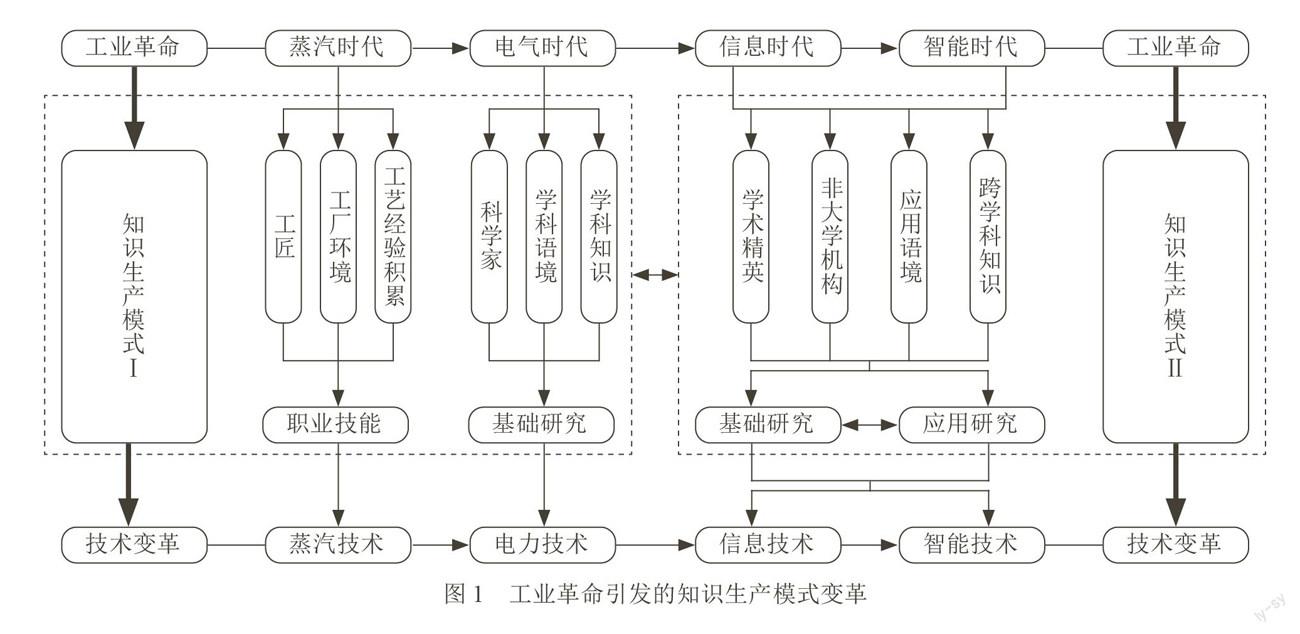

历次工业革命催生知识之于工业生产要素的各种时代特征。由知识生产、加工、传递与应用构成的知识生产模式,在工业化过程中不断演化,引发教育领域的诸种变革。知识作为一种促进产业变革的重要因素,在历次工业革命中都扮演着重要角色。随着人类社会工业化进程的不断深入,生产技术与产业形态不断升级,工业革命对知识生产、应用和传播提出了越来越高的要求(见图1)。

1.第一次工业革命催生学徒式知识生产模式

第一次工业革命(18世纪60年代—19世纪40年代)中,由分工所致工艺经验积累形成的工业生产知识,推动了蒸汽机的发明。蒸汽机的广泛应用,不仅使机器生产取代了手工操作,同时也促进了造船、冶炼、化工等技术的发展,使人类社会进入“蒸汽时代”。该时期知识生产模式的特征是简单且直接的学徒模式。知识来自熟练工人的实践经验,工人以工厂环境作为知识生产语境,通过工厂领班或者熟练员工的言传身教,不断地观察、模仿、训练,获得机器操作、工具使用方面的职业技能、经验方法以及职业态度,成为在机器化生产中可以直接上手的劳动者。

2.第二次工业革命催生学科式知识生产模式

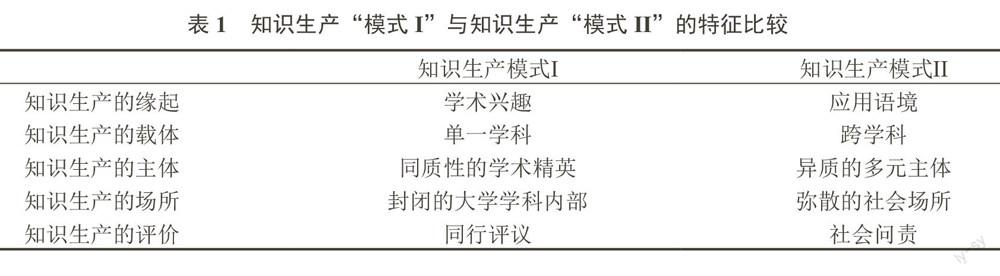

第二次工业革命(19世纪末—20世纪初)中,自然科学研究中的经典力学、热力学、电磁学等科学理论逐渐完善,工业部门将其转化成先进的新技术,成为工业生产与工具发明的知识源泉。其中,一系列电气发明与创新广泛应用于工业部门的技术改造,产生了诸如电力、石油化工、汽车等新兴产业,使人类社会进入“电气时代”。虽然此时的知识生产与工业应用的关系更加紧密,但是知识生产并不直接考虑工业技术应用,如物理学领域的电磁感应现象、电磁理论、焦耳定律等知识成果,皆是物理学家因循学术兴趣以及受好奇心驱动而实现的,知识生产模式并未直接受到经济、社会等外部世界的影响。知识生产是在学科框架和学术规训的约束下,科学家将探索真理和生产纯粹知识作为首要目标的一种“为知识而知识”的知识生产模式。迈克尔·吉本斯将这种模式称为“模式I”(见表1)。这种模式将人类未知领域作为知识生产的问题情境,在学科认知语境中,依据单一、稳定、等级化的学科制度规范,由少数知识精英团体在“闲逸好奇”的驱使之下,追寻所谓的学科真理知识。

3.第三次工业革命与新工业革命催生应用式知识生产模式

20世纪中期以来,以原子能、电子计算机和空间技术为代表的第三次工业革命,加速了知识生产模式革新的速度。当前,第三次科技革命正在向纵深、更高层次发展,同时,以互联网产业化、工业智能化等为标志的第四次工业革命悄然兴起。全球工业生产技术飞跃式发展,人类社会迅速从信息时代进入以人工智能为代表的智能时代。在智能时代中,人工智能成为工业领域关注的核心技术,具有增强任何领域技术的潜力,加速新一轮科技革命和产业革命的进程[2-3]。生产制造技术从数字制造、互联网和再生性能源技术发展到物联网、人工智能、大数据、生命科学等前所未有的技术创新与应用,推动了生产模式、制造技术和产业形态的综合性变革。大批量流水线制造转变为个性化定制模式,产业形态呈现出制造业服务化的趋向。在这两次工业革命中,新技术越来越多地出现在众多学科领域交叉地带,知识在一个跨学科的、异质性、灵活的社会环境中弥散。知识的传递、生产与应用从学术精英走向生产实践中的其他成员,并广泛分布于科学空间、技术空间与生活空间。知识生产体制对不同知识生产者更加开放,非大学机构(如公司、研发中心、政府及智囊机构等)开始表达知识诉求,逐渐加入知识生产过程,动摇了掌握“高深知识”生产的学术精英的“霸主”地位;知识生产在各学科之间交流互动,呈现出比传统知识生产方式更为动态和开放的景象。上述过程是一种超越了原有学科理论和范式的知识生产新模式。正如吉本斯等人所认为的那样:整个知识的生产系统正在经历着深刻的变化,知识生产模式Ⅱ产生了(见表1)。

二、知识生产模式转型对工科课程改革的新要求

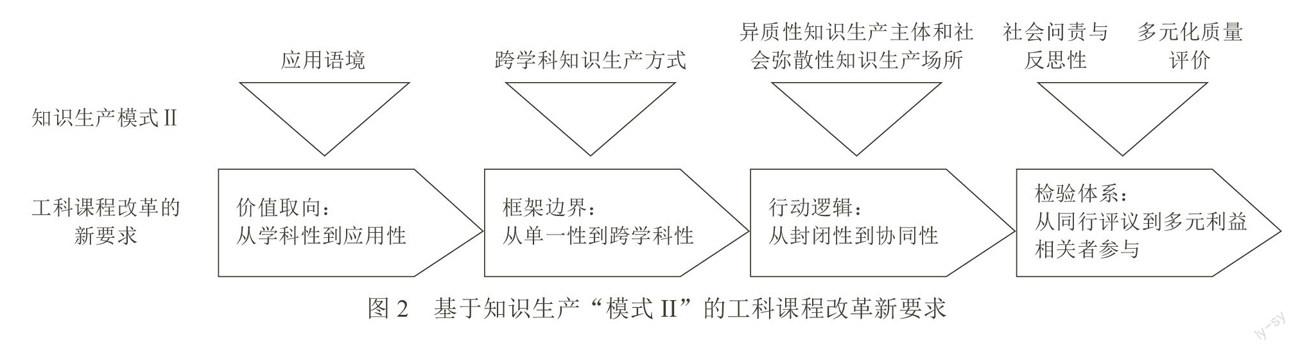

任何知识生产都离不开人的参与,有什么样的知识生产模式就应该有什么样的人才培养模式。新工业革命带来的一系列变化使得知识生产由以单一学科、同质主体、学术导向为特征的“模式I”,向以跨学科、异质性主体、应用语境为特征的“模式Ⅱ”转变。知识生产体系由单一、封闭的学术边界延展为一个规模庞大、角色多元、联系紧密的社会性体系[4-5]。对于人才培养而言,课程是知识的载体。学生通过课程学习所形成的知识结构是他们应对不确定性未来的主要工具。当知识生产模式发生转型时,工科课程的价值取向、框架边界、行动逻辑和检验体系自然也要重新设计,契合知识生产模式的新变化(见图2)。

1.价值取向:从学科性到应用性

受“模式I”学科中心特征的支配,传统工程教育是一种典型的学科性课程观,即以学科知识的完整传授为价值导向,较少考虑知识对于社会的应用价值[6-7]。在该课程观的影响下,工科课程设计将知识学习和知识应用割裂开来,认为工程学科知识是客观、普遍和中立的,不受产业变化及其价值追求的影响。新工业革命背景下,知识生产日益弥散、开放。单纯以知识高深化和系统化为目标设计工科课程,不仅难以满足学生对知识、能力、素质全面发展的需求,而且也无法回应新业态对人才培养质量提出的诉求。王迎军院士曾指出,按照学科知识逻辑培养的毕业生,虽然具备扎实的理论知识,但是其知识结构与能力不能契合产业发展的人才需求,无法胜任工作岗位[8]。新工业革命的发轫,使得知识生产对一系列多样化的社会需求愈发敏感。知识生产模式II围绕应用语境中的具体问题生产知识,在问题选择、方法拓展、成果推广与使用的过程中,关注知识对工业、政府、经济等社会组织的应用价值,与社会需求之间的互动愈加频繁[9]。亚伯拉罕·弗莱克斯纳强调,任何领域在增进知识的同时,不能忽视对社会问题的研究与解决[10]。在“模式II”方興未艾之时,工科课程亟须在传统学科知识观的基础之上,积极融入以产业应用价值为导向的知识观,以现实工程诉求和未来发展趋势为导向,设置服务产业问题情境的应用性课程目标,使课程设计更加符合复杂问题情境中的真实工业需求。

2.框架边界:从单一性到跨学科性

受“模式I”封闭的学科知识生产模式惯性作用的影响,传统工科课程结构建立在单一学科知识观之上,课程结构设计将不同学科知识发展看作是分化的而非综合的。在新工业革命背景下,这样的课程结构必然会阻滞工科知识系统与科学知识体系之间的整体联系,导致学生学科视野的狭窄和局限。一方面,在现实社会里,工程技术问题背后隐藏的往往是多学科问题。约翰·齐曼曾指出,现代知识生产模式中,问题处于跨学科或多学科的框架中,而非单一学科框架[11]。另一方面,随着知识生产模式转型,各学科知识综合化发展的趋势愈发明显。“模式Ⅱ”以解决真实社会问题为导向,在临时组成的动态行动框架下,超越单一学科的理论和范式,以跨学科的方式整合多元的观点和方法,使各学科的理论与应用发生前所未有的交织与互动,最终在学科之间生成一套创新的理论框架、研究路径和实践模式[1]。作为一种适应性应对,工科课程结构自然也应向跨学科、综合化的方向发展。李元元院士认为,整合跨学科知识的能力是卓越工程师的一项重要特质,其培养需要课程改革破除学科课程壁垒,开发跨学科课程、综合性课程等现代工程教育课程体系[12]。需要注意的是,虽然知识生产模式出现转型,但是“模式I”的价值并未被削弱。例如,吉本斯、安格、艾丽卡·麦克威廉等人皆认为,“模式II”的基础研究部分将继续从“模式I”汲取研究动力,其研究成果也会逐渐被“模式I”的学科知识吸收,最终促进学术研究水平的提升[13]。在此种背景之下,工科课程结构既要继续保持“模式I”分化的学科知识观,也要渗透“模式II”综合性的跨学科知识观,亦即在保证课程知识结构完整性与系统性的同时,也要具备应用性、多样化、综合性的特征。

3.行动逻辑:从封闭性到协同性

传统工科课程受“模式I”同质性知识生产主体的影响,其课程实施呈现封闭性的特征。大学将教师作为学生知识来源的唯一载体,而将大学之外的其他知识载体排斥于课程教学之外。在该课程观的影响之下,工科课程脱离复杂、动态的真实工程要求,呈现机械、封闭、单一的特征,使产业发展对人才的知识需求难以快速映射到工科课程结构之中,致使人才需求与人才培养之间处于区隔的状态[14-15]。随着知识生产模式转型日渐深化,这种区隔状态也亟须被打破。新工业革命催生的知识生产过程吸纳了多元社会主体的知识偏好与价值追求。知识生产“模式II”通过克服狭隘的组织构架方式,将知识生产、传递、应用向多元知识生产主体开放,以全新的制度规划和灵活的组织运作方式满足它们在知识研究的价值观、研究概念和研究方法方面的诉求。杰勒德·德兰迪指出,现代大学的伟大之处在于,当知识没有固定来源的时候,大学可以成为知识交流的关键机构和重要场所[16]。路甬祥院士也认为,工程技术人才培养的必由之路是产学结合[17]。当前,面对新工业革命中的多元知识生产主体,大学亟须将知识生产过程中的多元社会主体纳入工科课程建设的过程之中,克服狭隘的以教师为中心的学科知识构架方式,把更加多元的理念、方法和价值观融入工科课程目标,积极吸引多元社会主体参与课程建设与课程实施,充分发挥产业界在工程技术、工程实战等方面的经验,实现工程人才能力培养与工程发展水平需要的协同发展。

4.评价方式:从同行评价到多元利益相关者参与

受“模式I”同行评价知识生产质量观的影响,传统工科课程以大学教师作为课程评价的主体。评价内容主要包括学生对知识的记忆、理解与简单应用,较少关注学生对知识的独特阐释、批判与创新,尤其是更为忽视学生知识获取、有效迁移和实际应用等方面的特质。有调查研究发现,在思维培养方面,大部分工科毕业生认为他们最欠缺的就是创新思维与综合思维[18]。知识生产模式转型使社会、企业、政府等众多从业者加入知识生产者的行列。“模式II”的知识生产一直处于和知识需求者持续的对话过程之中,及时反映知识生产者和使用者的双边诉求,不断反思知识生产的社会影响和社会效益,随时接受社会公众的问责。这种知识生产模式决定了多元利益相关者参与工科课程质量评价的必要性。顾秉林院士曾指出,针对工程教育的特点以及产业发展的人才要求,工程教育应积极推动评价体制创新[19]。基于此背景,我国工科课程需要树立多元的课程评价观,冲破呆板、封闭的传统工程学科认知与质量规范,建立更加灵活、开放的工科课程评价标准,积极吸纳工程学科“守门人”之外的利益相关者的深度参与,以更加多元的视角来评价学生对知识的理解、应用与创新。

三、适应知识生产模式转型的新工科课程改革新样态

知识生产模式转型塑造了知识获取与传播的新生态。当前,我国新工科建设正处于扎实落实顶层设计理念的再深化阶段。完成这一任务,课程改革是当务之急。2018年10月,《卓越工程师教育培养计划2.0》提出,要建设“体现产业和技术最新发展的新课程”。为此,高校应积极适应知识生产模式转型带来的课程改革新样态,以此兑现“构建世界一流工程教育体系,建设工程教育强国”的承诺。

1.服务产业变革应用情境的课程建设目标定位

新工业革命是工业技术、制造方式和产业形态的颠覆性变革。这一变革所带来的是知识生产与实际应用的频繁互动,基础研究和应用研究界限的日益模糊,科学研究在广阔的应用情境中选取研究问题、设计研究方案、生成并应用研究成果。面对这一新情境,工科人才培养应当保持与产业技术发展动态、制造环境变化的密切联系,培养与产业变革相匹配的创新性工程实践能力。MIT校长罗杰斯曾指出,关注真实世界问题是工程教育培养学生专业能力的有效途径[20]。英国工程教育改革的最新探索中,为了将行业最新实践经验整合到相应的工科课程中,保证及时更新课程结构的内容,英国高校将与先进制造有关的课程放到工厂,使学生在参与工厂项目的过程中,既习得了真实工程场景中的工程实践经验,也为工厂提供了工程项目的解决方案。我国哈尔滨工业大学的“新工科‘Π型方案”,为了使人才培养符合工程活动的实践本质以及产业与社会的变革趋势,将课程与面向真实工程实践的项目相融合,推行基于项目的课程建设,从而培养具有执着的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬的本领以及国际视野的拔尖创新人才[21-22]。

质言之,新工科课程建设亟须打破单纯以学科范式设置课程目标的传统,以服务真实产业变革作为课程目标定位的情境。当前,我国新工科课程建设应当避免概念性炒作,改变“为了学习知识而学习知识”的传统做法,切实把课程目标定位于服务产业变革的应用情境,通过将最新的工程实践、前沿科技成果以及最新的人才素质要求引入课程体系,让学生在学习工程知识的过程中学会解决问题,提升工程实践能力,从而服务新工业革命的现实诉求和未来发展[23-24]。

2.融合产学多元参与的课程建设主体选择

社会系统是相互联系的有机整体。人类学习是人类主体与外部环境不断互动的过程,个体在此过程中主动建构知识[25]。面对知识生产模式转型,大学须加强与社会的联系,增强对多元知识生产主体诉求和价值观的敏感性,主动开放由学术精英阶层控制的封闭学术系统,积极与知识生产合作者建立合作伙伴关系。融合产学多元主体参与工科课程建设中来,学生不仅可以增加学生认识和分析真实工程问题情境的机会,更好地完成工程知识的意义建构以及工程实践的内在逻辑探究,而且可以加深他们对工科课程学习之于公众利益与社会发展的认识,提高工程责任意识。例如,在新工科课程实施方面,大连理工大学机械工程学院与企业建立广泛的合作关系,充分调用企业的工程人力资源与知识资源,聘请企业工程师以讲授最新工程案例以及参与工程教学平台建设规划的方式,参与课程实施与建设。同时,使用虚拟焊接教学系统、实时远传教学系统、交互式视频课件学习系统等先进的虚实结合教学软件与技术,复现真实工业现场,既满足产业界参与课程建设的诉求,又实现了产業界要求工科课程反映真实工业知识的愿望[26]。在新工科课程评价方面,天津大学的新工科“天大方案”积极推动产学合作,以质量保障与持续改进为评价理念,基于学校、国家、国际的教学质量评价标准,组织高校、国家、企业、社会以及第三方评价单位等工程教育利益相关者,深度参与课程评价体系的制定与建设,建立全周期、全过程、全角度的深度教学反馈体系,从而在真正意义上培养面向真实工程需求的一流工程技术人才[27]。

一言以蔽之,新工科建设需要积极反思工程教育对经济、工业、社会等外部因素的影响,创新产学合作模式,将企业、科研机构、政府科研部门等工程教育利益相关者的行为逻辑与人才规格要求融入课程建设,推动它们的优质工程资源向新工科课程资源转化,由此提升企业工程资源的教育价值,实现企业对工科课程建设的深度参与。

3.跨学科交叉综合的课程知识载体构建

知识生产“模式II”的典型特征之一是以学科交叉融合的方式进行知识生产[28]。有鉴于此,新工科课程建设应当调整学科导向的知识生产方式,致力于跨学科的行动方式,整合、优化学科基础与课程资源,使学科内外部资源形成协调有序的知识网络。顾秉林院士认为,交叉学科是创造新知识的重要源泉,工程教育要设置适应社会发展的学科交叉专业,增加跨学科进行专业训练和工程研究的机会[19]。艾伦·雷普克也认为,单一学科的教育容易使学生缺乏对整体背景的理解,难以形成以多学科视角看待周围事物与问题的能力;跨学科学习可以吸收多学科知识解决问题,并扩大看待问题的视野[29]。2017年MIT的“新工程教育转型”计划提出,工程教育改革要以工程人才培养为中心,打破学院内部与学院之间的隔离状态,适应未来产业界对机械、信息、能源等传统工程学科的超越与整合[30]。2018年大连理工大学在保证基础课程完整性与系统性的同时,积极推进综合性与应用性的跨学科课程与实践课程。以机械设计制造及其自动化专业课程建设为例(见图3),基础课程从实用价值出发,实现理解理论知识内涵与应用的双重目标;跨学科课程集成、融合多学科知识与方法,解决面向真实环境的复杂机械工程问题;实践课程基于真实的工程认知环境与实践平台,建立抽象的机械学科知识与真实的复杂工程问题之间的内在联系。

概言之,新工科课程建设的样态发展趋势是将跨学科作为其知识构建载体,消除工程学科与学科外部的屏障,破除原有工程学科知识和学科制度规范形成的学科规训障碍,使工程学科与其他学科交叉复合与融合,同时增强对工业发展的技术敏感性,根据未来产业发展需要,及时动态地调整工程学科的课程结构,确保课程内容的前沿性和创新性。

四、结论:新工科课程建设的现实路径

知识生产“模式II”的新特征和工科课程建设的新样态,为当前我国新工科课程改革提供了理论支撑和路径引导。理论上,“模式II”不是对“模式I”的否定;实践上,应用性课程观也不是对学科性课程观的替代。二者本质上都是知识活动之于社会生产生活范围和边界的拓展。当前,新工科课程建设的现实路径应当以产业需求的应用逻辑设置课程目标,以跨学科的网络型知识重构课程结构,以产学合作的异质多元主体组织课程实施,以行业最新能力要求重塑课程评价体系,由此建设符合知识生产规律,为产业转型升级提供智力和人才支撑的课程体系。

1.设置面向产业发展与人才关键能力的课程目标

知识生产模式转型和课程观变革,凸显了工科课程目标设置的应用性与适应性。首先,新工科课程应破除传统工程学科认知和人才培养规范的藩篱,深入调研产业、行业等外部应用情境的人才需求,关注更加多元的、变化迅速的、非等级的产业变革需要,正如“天大行动”所倡导的“问技术发展改内容,更新工程人才知识体系”的新工科建设理念,在工业发展的应用情境中设置工科课程知识的问题情境,实现课程目标由学科发展导向到产业需求导向的转变。其次,要更加关注核心工程实践能力的培养,实现以完整工科知识的学习为导向,到知识灵活、创新地应用为导向的目标转变,按照我国《制造业人才发展规划指南》提出的四条制造业人才关键能力和素质标准“工匠精神、创新能力、信息技术应用能力、绿色制造技术技能”,培养学生适应动态、复杂工业应用情境的核心工程能力和创新能力,使学生在面临工程实践中各种未知的复杂工程问题时,能够分析工程问题的复杂因素,将已有科技成果转化为实际工业产品[31]。

2.打造凸显实践性和跨学科性的课程结构

知识生产“模式II”的实践性和跨学科性特征,决定了新工科课程知识谱系的开放性和综合性。目前,学界普遍认为新工科课程结构应当设置并实现工科基础课程、跨学科课程、工程实践等课程之间的交叉互补、融会贯通。具言之,首先要从知识的使用价值出发,组织工科基础课程。这种课程要以问题解决为导向,吸收工程学科内在逻辑的合理性,立足学生个体的认知规律,对课程知识进行统筹优化。学生通过这类课程的学习,可以理解知识的内在逻辑及其对于工程实践的指导意义。其次,要从某一工程领域出发,组织跨学科课程。此类课程为了同一知识目的,整合、优化工程学科、理科、人文学科相关知识,将这些知识重新归类,构建具有专业性、技术性、应用性的跨学科课程。学生在此类课程的学习中拓展跨学科的视野和思维,形成综合运用多学科知识解决复杂工程问题的能力。再次,要从工程实践能力出发,组织工程实践课程。此类课程需要以真实的或虚拟的工业环境为平台展示教学过程,以具体工程问题为导向,整合多种课程资源,依据学生的已有工程认知经验,研究解决工程问题的不同路径。学生在此类课程中是工程实践的主体,在工程实践场景中体验知识的应用,理解工程科学知识与行业普遍技术问题的内涵与逻辑,逐步形成分析、解决工程实践问题的创新能力[23]。

3.探索产学协同合力育人的教学实践

新工科课程建设应积极吸引高校之外的产业界、科技界等社会各领域的知识生产者和需求者参与课程教学实践。首先,新工科建设应吸引產业界专业人员参与课程实施过程,实现课程实施主体的多元化。产业界的专业人员具有丰富的工程实战经验,熟悉产业结构的变化趋势,知晓雇主对人才规格和标准的要求,对新工科人才培养最有发言权。新工科建设应广泛听取产业界对新工科课程实施的意见,同时吸引他们参与教学实践,围绕行业的普遍技术问题开展不同内容的教学活动,将他们在真实工程中积累的技术、经验渗透到教学实践中,使课程实施形成与产业动态互动的良好生态环境。其次,高校应主动加强校企合作,实现新工科教学实践方式制度化。知识生产主体多元化促进了大学与非大学机构之间建立合作关系的必要性。新工科课程实施要从制度建设层面创设企业参与新工科教学实践的联结机制,宽容、开放地吸引和凝聚企业的知识资源优势,构建科学、高效、有序的产学协同机制。

4.实现多方主体深度参与的课程评价

“模式Ⅱ”知识生产主体的异质性决定了新工科课程建设亟须走出大学校园,面向更加开放、多元的社会主体,建立起主体多方、标准多元和方式多样的课程评价体系。一是多方的评价主体。知识生产“模式Ⅱ”必将深刻影响工业与社会发展的进程。作为一种适应性变革,新工科课程评价需要形成包括校内教师、行业、企业代表、课程评价专家在内的多方主体共同参与,保证多方主体对课程评价的有效性,力求客观、真实、全面地反馈课程质量,借此提高人才培养对工程实际需求的适切性。二是多元化整合性的评价标准。工程实践本身就是一种多元评价标准相互整合之后的社会实践活动。由此,新工科课程评价须基于知识生产“模式Ⅱ”的特征,重新整合工程教育质量的国际标准、国家标准、行业标准和专业认证标准,实现课程评价标准与社会发展需求匹配的目标。三是多维度的评价方式。评价主体多方和评价标准多元决定了评价方式的多维度性。新工科课程评价应基于学生的差异性表现,更多地采用定性与定量相结合的个性化评价方式,从多个维度评价考查学生在不同类型课程中的知识理解能力、知识应用能力、团队合作能力、创新能力,及时发现学生的优点和不足

之处。

参考文献:

[1] 吉本斯,利摩日,诺沃提尼,等. 知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M]. 陈洪捷,沈文钦,译. 北京:北京大学出版社,2011.

[2] 吴飞,吴超,朱强. 科教融合和产教协同促进人工智能创新人才培养[J]. 中国大学教学,2022(1/2):15-19.

[3] 刘江,章晓庆. 面向非计算机专业的人工智能导论课程建设与探索[J]. 中国大学教学,2022(1/2):46-51.

[4] GODIN B, GINGRAS Y. The place of universities in the system of knowledge production[J]. Research policy, 2000, 29(2):273-278.

[5] 陈乐. 知识生产模式转型驱动下研究型大学改革路径研究[J]. 高校教育管理,2019,13(3):10-18,60.

[6] 刘吉臻. 工程教育课程改革的思维转向:工程化的视角[J].高等工程教育研究,2006(4):42-45.

[7] 赵婷婷,雷庆. 课程综合化:中国高等工程教育改革亟待解决的问题[J]. 高等工程教育研究,2005(2):32-36.

[8] 王迎军,李正,项聪. 基于“4I”的工程人才培养模式改革[J].高等工程教育研究,2018(2):15-19+29.

[9] 蒋逸民. 新的知识生产模式及其对我国高等教育改革的启示[J]. 外国教育研究,2009,36(6):73-78.

[10] FLEXNER A. Universities: American, English, German[M]. New York:Oxford University Press, 1930:5.

[11] 齐曼. 真科学[M]. 曾国屏,等译.上海:上海科技教育出版社,2002:82-97.

[12] 李元元. 全球化及技术创新与高等工程教育改革[J]. 中国高等教育,2011(5):8-11.

[13] WILLIAMS MC E, etal. Research training in doctoral programs: What can be learned from professional doctorates?[R]. Canberra: Department of Education, Science and Training, 2002: 41.

[14] 李飞,李拓宇,陆国栋. 以科教融合、学科交叉提升工科人才培养质量——中国工程院岑可法院士访谈录[J]. 高等工程教育研究,2015(4):5-9,26.

[15] 邹晓东,李拓宇,张炜,等. 中国制造强国战略与工程教育改革实践[J]. 高等工程教育研究,2016(3):9-14.

[16] 德兰迪. 知识社会中的大学[M]. 黄建如,译. 北京:北京大学出版社,2010.

[17] 路甬祥,林之平. 产学结合是培养优秀工程技术人才的必由之路[J]. 中国高等教育,1989(4):7-9.

[18] 崔军,汪霞. 社会对高等工程教育课程改革的诉求研究:基于大四工科毕业生的调查[J]. 中国大学教学,2013(3):78-82.

[19] 顾秉林. 中国高等工程教育的改革与发展[J]. 高等工程教育研究,2004(5):5-8.

[20] 王沛民. 争创一流的MIT办学精神与实践[J]. 上海高教研究,1996(3):68-71.

[21] 徐晓飞,沈毅,钟诗胜,等. 新工科模式和创新人才培养探索与实践——哈尔滨工业大学“新工科‘Π型方案”[J]. 高等工程教育研究,2020(2):18-24.

[22] 徐晓飞,李廉,傅育熙. 发展中国特色的慕课模式提升教改创新与人才培养质量[J]. 中国大学教学,2018(1):23-24.

[23] 叶民,钱辉. 新业态之新与新工科之新[J]. 高等工程教育研究,2017(4):5-9.

[24] 刘婷,王应密,吴嘉欣. 研究型大学全日制工程硕士实践课程开发探析[J]. 高等工程教育研究,2016(1):154-157,167.

[25] 皮亚杰. 人文科学认识论[M]. 北京:中央编译出版社,2002.

[26] 孙晶,毛伟伟,李冲.工程科技人才核心能力的解构与培育——基于布鲁姆教育目标分类视角[J].高等工程教育研究,2019(05):97-102,114.

[27] 顾佩华. 新工科与新范式:实践探索和思考[J]. 高等工程教育研究,2020(4):1-19.

[28] 吴立保,吴政,邱章强.知识生产模式现代转型视角下的一流学科建设研究[J].江苏高教,2017(4):15-20.

[29] 雷普克. 如何进行跨学科研究[M]. 傅存良,译. 北京大学出版社,2016.

[30] 肖凤翔,覃丽君. 麻省理工学院新工程教育改革的形成、内容及内在逻辑[J]. 高等工程教育研究,2018(2):45-51.

[31] “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(2):24-25.

[基金項目:2018教育部首批“新工科”研究与实践项目——专业改革类项目(机械类项目群)“面向新经济的机械类专业改造升级路径探索与实践”;2020教育部第二批“新工科”研究与实践项目——新工科综合改革类项目(协同育人项目群)“新形态共享型‘云工训教学资源体系构建”]

[责任编辑:余大品]