20世纪以来西方战略传播指导理论发展的三个重要阶段探析

2022-05-30冯小桐荆江

冯小桐 荆江

【内容提要】在20世纪全球势力范围争夺过程中,西方国家充分运用不同传播手段配合实现国家战略目的。从20世纪初到1970年前后,西方战略传播主要以服务于战争目的的“宣传技巧”理论为指导。从20世纪70年代到冷战结束,西方战略传播主要以服务于对目标国家实现“去主权化”目的的“非暴力运动”理论为指导。冷战结束后,西方战略传播主要以服务于维持以美国为首的世界体系的“软实力”理论为指导。总体来看,每一种新理论都脱胎于旧理论,并根据当时西方政治经济发展乃至建立和维护霸权需要进行了全面升级。新时期,在构建具有鲜明中国特色的战略传播体系过程中,中国国际传播工作者不能仅与传播学理论对话,更需要准确把握中国国家战略需要和国家能力边界,最终提出更加科学、更符合中国实际的战略传播理论。

【关键词】 战略传播 宣传技巧 非暴力运动 软实力 指导理论

“战略”一词的现代含义,最早来源于德国(普鲁士)军事理论家克劳塞维茨(Carl von Clausewitz)的经典著作《战争论》,是指组织在充分利用自身资源和环境特点的基础上所进行的一种全局性、长远性的谋划。①那么,“战略传播”可以理解为某个组织为实现其战略目的而开展的全面、长期、系统性傳播行动。2021年5月31日,习近平总书记在主持中共中央政治局就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习时强调,必须加强顶层设计和研究布局,构建具有鲜明中国特色的战略传播体系。②厘清20世纪以来西方战略传播指导理论重要阶段的发展脉络及其特点,有助于为我国构建具有鲜明中国特色的战略传播体系提供一些思路与启示。

在20世纪全球势力范围争夺过程中,西方国家充分运用不同传播手段配合实现国家战略目的。在历史的不同阶段,世界政治经济格局各不相同,战略传播的目标和指导理论也各有差异。历史发展不以线性前进或跃迁式跳跃,而呈螺旋式上升。因此,每一个阶段的战略传播指导理论并非完全不同于前一阶段,而是在其基础上进一步升级,服务于更高级的目的。在实践中,新阶段也包含着前一阶段的影子。篇幅所限,本文只能粗略勾勒出20世纪以来西方战略传播指导理论发展的三个重要阶段。除特殊说明外,本文讨论之“西方”主要是指冷战中以美国为首的“西方阵营”国家。虽然这种划分方法并不精准,但无碍讨论。

一、服务于战争目的的“宣传技巧”理论

从20世纪初至20世纪70年代,西方各国因其产业资本在国化的特质,内生出摧毁其他工业国家产业集群、市场、原材料产地、劳动力输出地的动力,无论其采取何种制度、宣扬何种意识形态、是先发国家还是后进国家皆如此。这一阶段以两次世界大战和冷战前中期美苏激烈对抗为典型代表,服务不同形式的战争是西方战略传播主要目的。

早在1927年,美国著名政治学家哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)出版了影响深远的《世界大战中的宣传技巧》,成为日后几十年里指导西方国家战略传播的理论基础。“宣传”(propaganda)原指一种旨在建立社会共识的影响形式,是中性的。不过在西方政治语境中,“宣传”是贬义词。拉斯韦尔将宣传的解释为:“一个词语出现了,它在许多人的头脑中发出了不详的叮当声,这就是‘宣传。同以往相比,我们生活在更多这样的人中间,他们由于那种未知的狡诈而感到困惑、不安或者苦恼,因此这种狡作似乎欺骗和侮辱了他们。它通常是人们咒骂的对象,也因此成了人们兴趣的焦点、讨论以及研究的对象。”③西方学者加思·乔维特(Garth Jowett)和维多利亚·奥唐纳(Victoria ODonnell)则认为,宣传和说服是相互联系的,因为人类通过宣传材料的开发和培育,将传播作为一种软实力。在1929年与学者爱德华·伯奈斯(Edward Bernays)的一场辩论中,埃弗雷特·迪恩·马丁(Everett Dean Martin)提出,“宣传是在把我们变成傀儡。我们被宣传者操纵的隐藏的线所感动”。20世纪30年代前后,宣传有时被描述为无所不能的。例如,伯奈斯在他的书《宣传》中承认,“有意识地、明智地操纵群众的有组织的习惯和意见是民主社会的一个重要因素。操纵这种看不见的社会机制的人构成了一个看不见的政府,这是我们国家的真正统治力量。我们被统治,我们的思想被塑造,我们的品味被形成”。④

第一次世界大战是宣传研究的一个分水岭。大战期间,“propaganda”一词的流行和战时宣传的种种实践引起了欧美不同领域学者的强烈关注。1918年初,英国成立隶属于政府新闻部门的战时机构“对敌宣传司”(Department of Enemy Propaganda),该司策划和指挥了卓有成效的对德国宣传战。⑤这是“propaganda”一词首次出现在政府机构名称中。西方学者威廉·比德尔(William Biddle)认为,宣传应遵循的四个原则是:依靠情绪,不争论;将宣传打造成“我们”与“敌人”;接触群体和个人;尽可能隐藏宣传者。⑥

宣传理论和手段随着媒介技术进步不断发展。例如,在20世纪初期,电影的发明为创作者提供了一种强大的宣传工具。二战期间,纳粹电影制作人制作了极具煽动性的电影,煽动德国民众支持占领苏台德和进攻波兰。在美国,动画变得流行起来,尤其是用于动员年轻观众帮助美国打赢战争。如1942年的《元首的脸》(Der Fuehrers Face)而努力嘲笑希特勒并提倡自由的价值。20世纪40年代早期的一些美国战争电影旨在创造一种爱国主义心态,并说服观众需要做出牺牲来击败轴心国。⑦

对于冷战时期的战略传播研究,国内外学者将其归于“文化冷战(cultural cold war)”的概念下进行讨论。英国学者弗朗西斯·斯托纳·桑德斯(Frances Stonor Saunders)在《文化冷战:中央情报局与艺术与文学世界》一书中明确提出了“文化冷战”的概念。⑧2003年美国学者耶鲁·瑞奇蒙德(Yale Richmond)出版的《文化交流与冷战:铁幕的降下》一书对冷战背景下苏美两大阵营的文化交流进行了相关分析。⑨拉纳·米特(Rana Mitter)、帕特里克·梅杰(Patrick Major)在2004年编辑的《超越联盟:冷战社会文化史》一书中对文化冷战的一些理论层面进行了较为深入的探讨。⑩2006年美国著名外交史学者弗兰克·宁科维奇(Frank Ninkovich)清楚地表述了文化冷战研究中的“文化转向”这一范式转变。11

无论是两次世界大战期间还是前中期的冷战,其本质都依然是“战争”,目的都是使用各种办法来达到摧毁对方的战略目的。在此过程中,宣传的目的是为了影响敌方/己方/第三方目标人群的认知,从而支持己方战略行动并反对敌方战略。图1所示为认知主体的正常认知过程模型。在不受宣传影响的情况下,当客体=1,则认知=1。但是,当宣传变量介入时,认知过程会发生扭曲。如图2所示,虽然客体=1,但是认知主体在认知过程中受到宣传变量X的影响而发生认知扭曲,最终会导出四类不同认知:夸大、形变、忽略和黑白颠倒。宣传变量X则由宣传工具实控者赋值。对于认知主体而言,在“宣传技巧”的影响下,他们会认为自己做出了“独立判断”,但实际情况却是“你认为的只是宣传者希望你认为的”,并根据此扭曲的认知采取实际行动,从而实现宣传者希望达到的战略目的。

二、服务于“去主权化”目的的“非暴力运动”理论

从20世纪70年代开始,当西方国家开始向边缘国家(peripheral countries)或半边缘国家(semi-peripheral countries)转移产业并递次转嫁代价和攫取收益时,物理上摧毁对方已不再必要,只需让他们产生依附性(dependency)即可。因此,该阶段西方战略传播服务于对其他国家实现实质上的“去主权化”。

1973年,新战略传播理论“非暴力运动”(Nonviolence Action)在西方国家应运而生。它不但吸收了过去以拉斯韦尔为代表的“宣传技巧”战略传播理论,而且在其基础上进行了适应当时世界冷战需要的全方位革新。

“非暴力运动”理论认为,政治权力的根源超越国家的形式结构本身,广泛分布于社会之中。在任何政府中,处于最高指挥和决策地位的个人、组织或政党所拥有的权力并不是他们所固有的,这种力量来自于他们之外。任何一个政府想要拥有实际权力,就必须利用大量资源、人力和物力,使用诱致或强制手段指挥其他人的行动,特别是指挥官僚机构和暴力机关。所有这些政治权力的组成部分恰恰在权力持有者的外部。执政者权力的最终来源是他可以支配的制裁的类型和范围。无论执政者采取何种手段,其目的都是为了让被执政者自愿接受执政者的权威,并提高服从命令的程度。执政者拥有的权力不是静态的,而在某种程度上每天都需要新的活力。

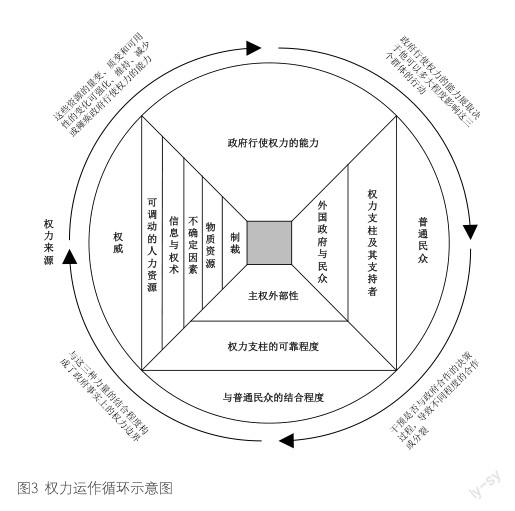

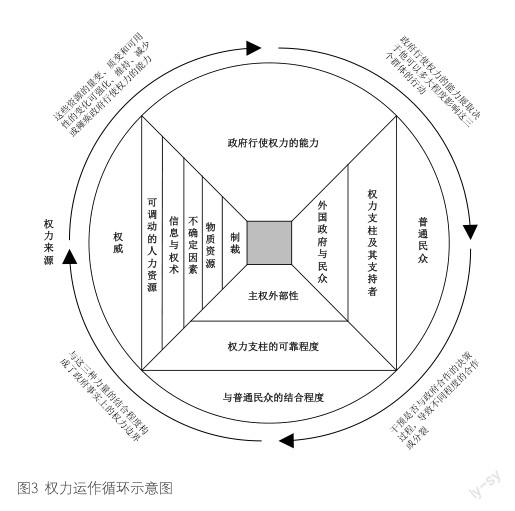

政府得以运行必须依赖社会实际运行者的服从。离开这一前提,政府就不可能存在,服从是政治权力的核心。传统的政治学理论认为,命令的发布和执行是单一的过程,或多或少是自动运行的,因此政治权力的行使完全是单向关系。然而,西方的新理论认为这样的假设是不完全准确——命令和服从之间的关系始终是一种相互影响和某种程度的互动关系,即“相互决定的行动”。拉斯韦尔将这种相互关系描述为“暗示发出”(cue-giving)和“暗示交流”(cue-talking)。如果没有预期的服从,即使存在制裁的威胁或影响,上下级的(无论是被动默许还是主动同意)权力关系就不完整。12所以,只有在服从执政者的命令并遵从其意愿的情况下,权力关系才存在。政治权力的行使不是执政者发布命令的单向过程,而命令是不可避免地被执行。这是一个动态循环,并且是持续不断的。这一过程只有在权力瓦解时才会结束,如图3所示。13

“非暴力运动”理论认为服从执政者的命令虽然是常态,但并非不可撬动。个体差异,社会和政治形势差异会导致撬动难度各不相同。只有当大多数人在某种程度上同意法律或社会制度时,人们才会服从,社会才会正常运转。反之,当大多数人或关键人物不同意法律或社会制度时,已有国家机器就可能被瘫痪。

当人们的服从性理论上可以撬动时,就需要选择哪些人应该是重点影响对象。“非暴力运动”提出了“权力支柱”(power pillar)的概念,它可以抽象地定义为“提供现行统治力量维持其领导地位和扩张其统治能力的制度以及社会各个阶层”。一般来说,警察、军队、公务员、教育系统(包括年轻学生)、宗教组织、商业界和媒体是权力支柱的主要构成。如果这些权力支柱的正常运转被动摇,或被“拉”出现有结构,或被腐蚀,那么已有社会秩序就会在一场“完美风暴”(perfect storm)中瓦解。战略传播的战术目的,就是影响权力支柱的组成人群不服从现有政府。

而要将权力支柱真正“拉”出现有政府,则需要一场“困境行动”。困境行动是将执政者置于这样一种境地:他们必须做出如下选择:要么满足示威者的要求;要么采取其他措施,但会失去部分支持并有可能会破坏自己的公众形象。困境行动让执政者无论采取什么行动,在短期内都暂时只能收获负面的结果。困境行动要以几个条件为前提,且缺一不可:人们拥有某种普遍的信仰(或诉求);运动被廣泛报导;运动有大量民众参与;同时,在困境行动中发挥号召作用的人越受人们爱戴(或越具有煽动性),执政者所面临的困境就越棘手。

困境行动包括三个主要部分:第一,创造或找到一个在人群中具有煽动性,而且人们愿意为之聚集的问题。最有效的问题通常涉及侵犯个人生活的政府禁令、广泛传播的谣言、民众对那些名声很坏并且支持执政者的人们愤怒;第二,具体计划行动;第三,实施行动并从其结果中获益。

如果执政者被置于无论是否对运动做出反应都对自己不利的境地,困境行动就成功了。困境行动既可以是战术层面的,也可以是战略层面的。这里面的关键是“民众的认知”,而这种认知是可以被外部力量有意引导、形塑、放大或歪曲。西方在该阶段的战略传播就以此为支点,实现其撬动目标国家的主权控制力,使目标国境内资源得以直接或间接向西方国家输送的战略目的。

三、服务于美国主导全球化目的的“软实力”理论

苏联解体、冷战结束后,美国成为唯一有能力并至今仍主导全球化进程的国家。当时美国单强独大,将其触角伸向全世界,通过美元操控世界贸易。美国以“国际警察”自居,实行其所谓的“全球治理”。在这一背景下,世界各地的经济链条被连接起来,彼此的壁垒被打破,人员、资本和技术手段在全球自由流动,而原先游离于资本主义世界经济体系之外的国家也打开了自己的市场,使全球经济结构一体化梦想成真。14故在此阶段西方战略传播服务于以美国为中心的世界体系。

1990年,曾任美国副国务卿的政治学学者约瑟夫·奈(Joseph Nye)首次提出“软实力(Soft Power)”理论。该理论认为,“一个国家可能会在世界政治中获得它想要的结果,因为其他国家——钦佩它的价值观、效仿它的榜样、渴望达到它的繁荣和开放水平——想要效仿它。从这个意义上说,设定议程也很重要并吸引世界政治中的其他人,而不仅仅是通过威胁军事力量或经济制裁来迫使他们改变。这种软实力——让其他人想要你想要的结果——拉拢而不是强迫他们”。15奈在他的书中指出,“软实力”是政府比硬实力更难运用的工具。原因有二:“软实力”的许多关键资源不受政府控制;“软实力”需要通过塑造环境来间接发挥作用,而这种努力可能要在很多年后才能产生预期的结果。16笔者在撰写此文时曾与奈进行交谈,奈对笔者表示:“‘软实力最重要的是吸引,吸引,还是吸引!”

“软实力”的成功很大程度上取决于行为者在国际社会中的声誉,以及行为者之间的信息流动。因此,“软实力”往往与全球化和新自由主义国际关系理论联系在一起。流行文化和大众媒体经常被认为是“软实力”的来源,就像国家语言或特定规范结构的传播一样。更具体地说,国际新闻对塑造国家海外形象和声誉至关重要。17

图4为“软实力”战略传播的运作流程模型。在现实世界中,没有任何一个国家是完美的,也没有任何一种制度可以放之四海而皆准,所以国家的真实形象应当是黑白相间,优点与缺点共存。但通过大众传媒和社交媒体平台的形象塑造,一个国家或一种制度体系在话语空间中被创造出一个“平行世界”。在这个“平行世界”里,该国或该制度的形象如太阳一般发出耀眼的光辉,如灯塔一般照亮人类社会;在这个“平行世界”里,只要说了就等于在现实世界里做了,并且完美按照预期彻底做到。全世界对于该国或该制度的认知主要来自于这个话语空间中的虚拟形象,并被其吸引。虽然这种虚拟形象和现实世界有很大差距,但在冷战结束后,全世界被“吸引”到西方国家的人和资源即使看到了这种差距,也会因为这种差距小于母国物质基础与西方国家的差距而变得可以接受,甚至为了寻求“皈依者认同”而在话语空间进一步美化西方国家,从而使得西方国家达到了其对全世界的吸引力进一步螺旋式叠加的目的。

四、结论与启示

以拉斯韦尔的“宣传技巧”、夏普的“非暴力运动”、奈的“软实力”为典型代表,西方战略传播指导理论在20世纪经历了三次重要发展。“宣传技巧”理论主要服务于战争目的,其核心在于通过宣传工具来按照自己需要的方式扭曲目标人群对事物的认知。“非暴力运动”理论进一步精确了在什么样的场域、策动什么样的人群、用什么样的方式、采取什么样的行动来对目标国家实现“去主权化”目的。“软实力”理论的实质是用美化的形象来“吸引”世界资源。当然,这些理论本身没有对错好坏之分,它们都是时代产物。而且,这些理论在实践中的成败既与西方世界在不同阶段所掌握和支配的现实资源有关,也与目标国家自身的情况有关。

今天,西方国家在国际舆论场域的强势和主导地位既与其强大的物质基础有关,也离不开与时俱进革新的战略传播理论。值得注意的是,西方战略传播理论主要创新者都有深厚的国际关系理论和实践基础。在现今复杂的国际舆论生态中,我国的国际传播工作者在战略传播理论创新方面进行了许多卓有成效的探索。但不可否认,对于战略传播也存在口号化的倾向和表面化的做法,甚至有的认为只要用外文讲讲“讲好中国故事”,再有一些外国人转发或评论一下,就是战略传播了,就可以在国际舆论场域中包打胜仗了。其实,这是远远不够的。必须看到,新时期中国要打的是一场现代科技条件下的国际舆论战。如果我们没有看到、了解并深入把握现代舆论战的新内容和新特点,过于保守,不敢创新,没有研判制定、创新发展我国的战略传播理论与战略,就无法真正形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权,更无法为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境。中国的国际传播工作者在日后进行理论创新时,不能仅与传播学理论对话,还要更准确把握我国国家战略需要和国家能力边界,最终提出更加科学的战略传播理论。(文中图示均系作者自制)

本文受国家留学基金委资助。

冯小桐系中国工商银行博士后科研工作站研究员、哈佛大学费正清中国研究中心访问学者荆江系当代中国与世界研究院编辑

「注释」

①史安斌、童桐:《从国际传播到战略传播:新时代的语境适配与路径转型》,《新闻与写作》,2021年第10期,第14-22页。

②《习近平在中共中央政治局第三十次集體学习时强调 加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国》,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/ leaders/2021-06/01/c_1127517461.htm,2021年6月1日。

③[美] 哈罗德·D·拉斯韦尔:《世界大战中的宣传技巧》(张洁,田青译),北京:中国人民大学出版社,2003年,第18页。

④Bernays, Edward L. ,Propaganda, London: Ig publishing,2005, p. 9.

⑤同③,第14页。

⑥Biddle, William W. ,“A psychological definition of propaganda”,The Journal of Abnormal and Social Psychology,Vol.26,No.3,1931, p. 283.

⑦Taylor P M. Munitions of the mind: A history of propaganda from the ancient world to the present era,Manchester: Manchester University Press,2013,p. 170.

⑧Saunders F S.,The cultural cold war: The CIA and the world of arts and letters,New York: New Press,2013.

⑨Richmond Y. ,Cultural exchange and the Cold War,Pennsylvania: Penn State University Press,2021.

⑩Rana Mitter,Patrick Major. Across the blocs: Cold War cultural and social history,London: Frank Cass, 2004.

11弗兰克,牛可:《范式失落:文化转向和美国外交史的全球化》,《冷战国际史研究》,2006年第1期,第117-138頁。

12Lasswell H D. ,Power and personality, New Jersey: Transaction Publishers,2009,pp. 10-11.

13Sharp, Gene. ,The politics of nonviolent action,3 Vols., Boston: Porter Sargent,1973, p. 37.

14钱乘旦:《全球化、反全球化和“区块化”》,《当代中国与世界》2021年第1期,第8-11页,第125页。

15Nye, Joseph S.,“Soft power”,Foreign policy,Vol. 80,1990,pp. 153-171.

16Nye, Joseph S. ,Soft power.The means to success in world politics,New York: Public affairs,2004.

17Segev,Elad,International news flow online: Global views with local perspectives,Pieterlen and Bern: Peter Lang,2016,p. 139.

责编:荆江