乡村振兴战略背景下建设中职作物生产技术专业群的实践研究

2022-05-30麦秀芬

【摘要】本文从作物生产技术专业群建设拟解决的问题、专业群建设的逻辑与思路着手分析,对搭建“五方联动、同步融合”的育人平台,构建“三园协同、双线并进”的育訓模式,实施“分层次、重综合、强服务”的社会培训等方面提出了具体的建设路径与措施,为中职作物生产技术专业群建设提供了较好的借鉴经验。

【关键词】乡村振兴战略 作物生产技术专业群 实践研究

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)20-0019-04

乡村振兴战略是党的十九大做出的重大决策部署,是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。2018年颁布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确指出:实施乡村振兴战略,必须破解人才瓶颈制约,支持地方职业院校综合利用教育培训资源,灵活设置专业(方向),创新人才培养模式,为乡村振兴培养专业化人才。因此,在乡村振兴战略背景下,对中职作物生产技术专业群建设进行实践研究,为乡村振兴提供高素质的人力支持,具有深远的现实意义。

一、建设作物生产技术专业群拟解决的问题

(一)有效解决中职作物生产技术专业群人才培养供给侧与产业发展需求侧两端不匹配、对接不精准的痛点问题

近年来,广西乡村产业迅速发展,逐步从个体小农户生产阶段向大田种植户、合作社、农业种植企业的大“田园”生产阶段迈进,农产品深加工、电商营销等“产业园”得到了发展壮大。在这样的背景下,横州市职业技术学校(以下简称我校)作物生产技术专业群建设却存在这样的问题:群内各专业的关联度较低,基本还是单个专业与单个产业的“单体对接”,专业群服务区域农业产业链发展的特色和优势均不明显,专业群与产业的吻合度不高,专业群人才培养目标与产业岗位需求存在偏差,教学内容缺乏本区域农业产业发展中出现的新技术、新理论、新工艺,很难培养出“下得去、留得住、干得好”的技术技能人才,人才培养供给侧与产业发展需求侧不能有效匹配。

(二)有效解决中职作物生产技术专业群主体单一、育训分离,以及“学场”和“职场”不能相互融通的难点问题

我校作物生产技术专业群建设存在如下问题:一是办学主体单一、育训分离,没能利用田园、产业园优质资源开展乡村发展人才培养;二是实践教学采用“理论+案例或实验”的教学模式,教学内容、手段、模式等与农业生产脱节,不利于农业人才职业核心竞争能力的培养,学生在面对农业生产经营中的复杂问题时无法运用所学知识进行研究和解决,“学场”和“职场”不能密切融通。

(三)有效解决中职作物生产技术专业群社会培训广度、深度、力度不够,技术服务乡村产业发展能力不强的堵点问题

我校近年来承担了不少社会培训,但存在培训广度、深度、力度不够,技术服务乡村农业发展能力不强的问题。主要表现为:参加培训的人员多为初中、高中和中专学历,层次单一;培训内容仅限于农业相关知识和技术的讲授,缺乏对农民培训后生产的指导服务;培训形式以课堂讲授为主,技能培训水平不高,与田园、产业园生产营销一线技术需求有差距;技术服务力度不强,农业新技术推广经验不足,培训实效性较差。

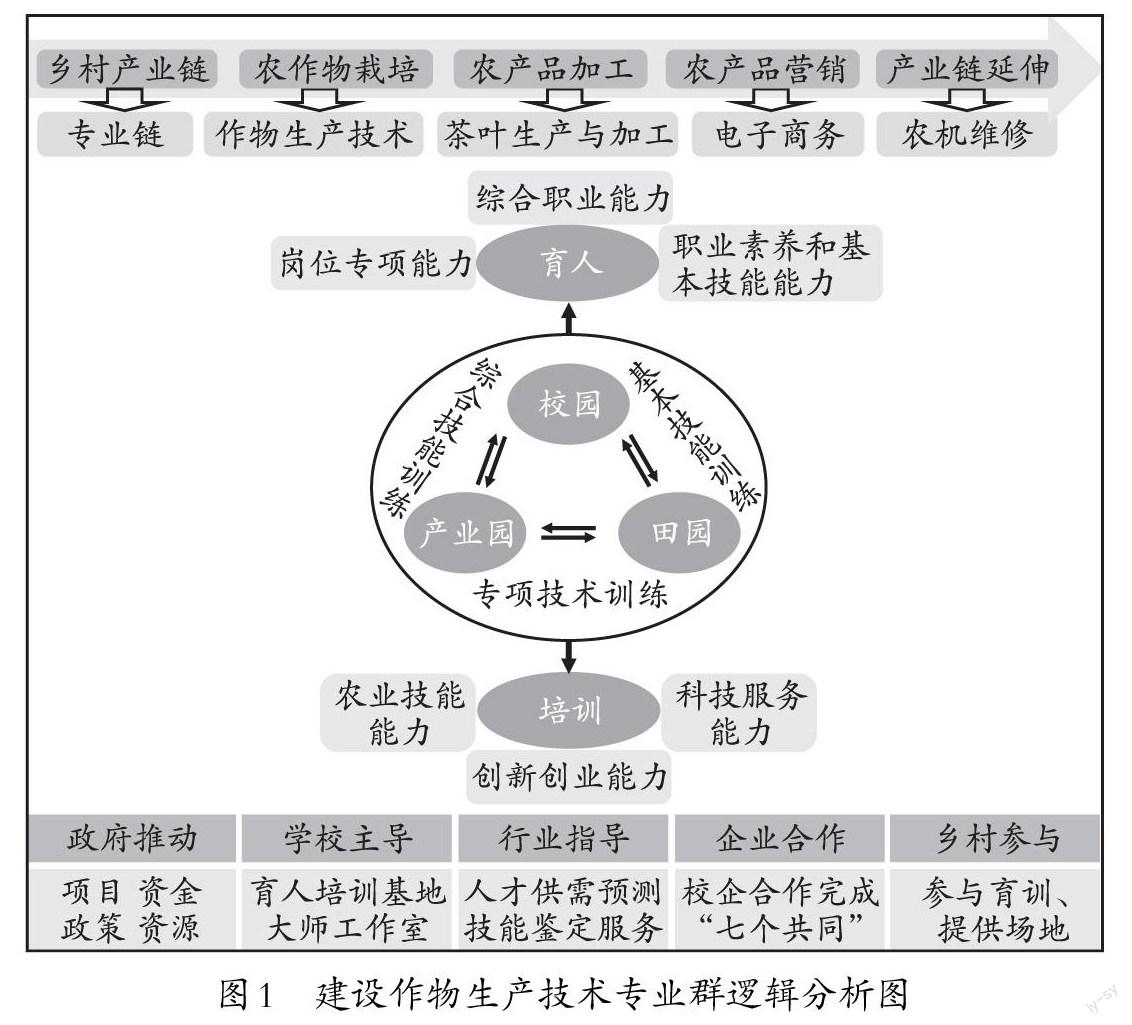

二、建设作物生产技术专业群的逻辑分析

在多年教育教学实践中,我校按照产业背景相同、专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关等原则,根据农业产业融合发展的需求,提出了以“农业+”思维构建农类专业群,对接本地农业产业链发展,建设特色专业群人才培养的新模式。在此过程中,我校将作物生产技术专业、茶叶生产与加工专业、电子商务专业、汽修专业(农机维修方向)等专业资源进行有机整合,形成了作物生产技术专业群(如图1所示)。

我校构建的作物生产技术专业群,对应了广西乡村产业发展的工作岗位,实现了从原来单纯地培养种养技术人才向培养具备农产品加工、营销、服务等技术的复合型技能人才的转变,覆盖了第一产业、第二产业、第三产业。同时,我校加大了教学改革建设力度,专业群建设与农业农村现代化建设的契合度越来越高,提高了专业人才培养目标与产业匹配度,提升了专业人才培养质量。

三、建设作物生产技术专业群的路径

(一)建立“五方联动、同步融合”的工作机制,形成链式聚合工作模式,搭建育人平台

建立政府推动、学校主导、行业指导、企业合作、乡村参与的“五方联动”工作机制(如图2所示),打破育人目标与产业需求间的隐形壁垒,形成链式聚合工作效应,是我校深化作物生产技术专业群建设工作的有效路径。一是政府推动,力争获得国家、省、市、县(市、区)在项目、资金、政策方面的支持,2012年至今,我校共获得2 000万元项目资金,确保了相关工作的有序开展。二是学校主导,学校作为育人主阵地应对接乡村产业发展工作岗位标准,与企业共建课程体系、共创兼具乡村产业特色的综合性育人培训基地,同时引进行业能手建立大师工作室,共同培养高素质教学团队。三是行业指导,我校与广西茶叶职业教育集团教学指导委员会、广西农业职业教育教学指导委员会等行业协会互动对接,合作开展人才需求预测、职业技能鉴定等项目。四是企业合作,我校与广西顺来茶业有限公司、广西横县莉妃花圃科技有限公司等企业建立共育共训长效合作机制,在课程共建、师资互派、技能培训等方面开展长期深入合作。五是乡村参与,我校与具有产业特色的横县小康茶叶种植专业合作社、横县六景镇崇针凌家庭农场乡村合作社及种养大户等合作,为学校作物生产技术专业群人才培养提供了广阔的实践教学场所。

图2 “五方联动、同步融合”工作机制图

(二)构建“三园协同、双线并进”的育训模式,通过场域互通推动多元育人

1.校园、田园、产业园“三园协同”,实现“学场”与“职场”的融通

在建设作物生产技术专业群过程中,我校在加强校园实训基地建设的同时,与田园示范区、农村合作社、农业产业园等,共建以就业为导向、以职业能力培养为核心,融知识、技能和素质培养于一体的校园+田园+产业园“三园协同”育训实践基地,充分发挥校园、田园、产业园三个场域的教育功能。其中,校园承担学生职业素质养成和基本技能训练工作,主要开展专业基础课程教学;田园以岗位专项技能训练为主,通过校园、田园轮训完成专业核心课程学习;产业园以综合技能训练为主,重点提升专业综合能力和拓展能力。

通过“三园协同”,我校将学校、企业、园区、种植户等主体和职业技能教学各环节有机融合,建立起“校园课堂”“田间地头课堂”“产业园集约课堂”等教学模式,在“育”的过程中强化“训”,在“训”的过程中渗透“育”,实现了校园、田园、产业园等教学场所的灵活转换,育训结合、理实一体,以及“学场”与“职场”的融通,较好地解决了实践教学模式和生产经营活动、实践教学质量和生产效益、实践教学产品和市场需求间的矛盾。

2.开发育人与培训双线并进的课程教学资源,同频共振地提升育训水平

根據作物生产技术专业实践教学对象和内容具有显著地域性、季节性、持续性、多变性等特点,我校顺应作物生长的季节规律,以校园、田园、产业园为依托,以职业能力培养为整体目标,将职业素质训练具体落实到实践教学各环节,形成了基础职业能力、专项职业能力、综合职业能力三大教学模块,同时通过实践课程项目(任务)化,构建了基于农业生产工作过程的柔性课程体系。

在此基础上,我校结合乡村产业发展现状和趋势,开发了茉莉花种植、茶树种植新技术、水肥一体化、无公害栽培及农产品电商营销技术等17门提升农业技能的培训课程。我校还融合“1+X”粮农食品安全评价、“1+X”农产品电商运营等职业技能等级证培训内容及要求,使学历证书和职业技能证书有机衔接,实现了专业育训课程共享,提升了育训水平和质量。

3.打造“三线贯通、互融互通”的“双师”团队,通过多轮驱动培育优质教师队伍

在现有教师资源的基础上,我校进一步建优、建强师资队伍,将基层服务经验丰富的“土专家”、创业成效突出的“致富能人”吸纳到教师队伍,组建“三线贯通、互融互通”的“双师”团队。具体做法如下:一是通过校企合作,引入企业技术精英进课堂授课,同时吸引技能大师进学校成立工作室,为教师带来技术专项培训;二是通过校政合作,邀请政府部门专家进培训课堂,作政策解读与信息服务引领;三是通过校校合作,聘请农业院校专家教授,带项目与前沿技术进入培训课堂;四是打造结构合理、能力卓越、覆盖面广、数量充足的育训师资队伍。

(三)采取分层次、重综合、强服务的社会培训路径,推动人才育训提质增量

1.利用优质培训资源分层实施新型农民培训

基于参训农民学员文化层次低、培训时间不固定等特点,我校分层开设了初级班、中级班、高级班,采取新型职业农民初级、中级、高级三级证书贯通认定管理机制。培训过程中,我校根据农民的不同需求,采取理论与实践相结合、请上来与走下去相结合、课堂讲解与田间地头咨询相结合等方式,有效提升了培训效果。在时间安排上,我校也做了科学安排:冬季农闲时,组织农业技术骨干集中进行脱产技能培训;农忙时,根据各地农事安排和农民需要,开展灵活多样的农业农村技术培训,让农民听得懂、学得会、用得上。

2.顺应乡村产业发展注重新型农民综合能力的培养

我校顺应乡村产业发展,对新型农民的培训完成了从单一技能培训向特色生产、经营管理、创新创业等综合能力培训的转变,培训内容不仅包括农业生产技术,还包括经营管理、市场运作和企业策划等。如,我校指导农民进行有机茶栽培管理、有机茉莉花种植、芽苗菜无土栽培,指导农民运用田间水肥一体化管理技术、大棚设施栽培管理,进行规模化、标准化种植,同时运用分销渠道和线上营销相结合的方式,拓宽优质农产品销售途径,助力农业产业提质升级,为本地农民就业创业实践提供有力支持。

3.强化技术下乡服务发展乡村产业新业态

我校对接现代农业发展趋势和市场需求,充分发挥新型职业农民的“领头雁”优势,并组建科技服务团队,深入农户开展现场指导和科技培训活动,解决农民生产过程碰到的难题。近年来,我校通过技术引领和成果推广,在茉莉花卉种植、茶叶种植与加工、禽畜健康养殖等方面,为小农户、小微企业和创业型企业提供技术服务,改变了传统种植,提高了农户生产种养技能,提高了产品质量、产量。同时,我校指导农民进行经营管理、创新创业,把“互联网+农业”思维应用到企业运营中,增加了示范基地和贫困村农户的收入,巩固了科技示范基地的辐射引领作用。

四、作物生产技术专业群建设的成效与推广

(一)整体质量提升,育人成果明显

近年来,通过作物生产技术专业群建设,我校相关专业得到进一步发展壮大,作物生产技术、茶叶生产与加工等涉农专业招生人数稳步增长,打破了涉农专业招生难的瓶颈。不仅培养了一批优秀人才,如黄贵福、陈宏明两名学生获广西技术能手称号,培养了广西荣昌农牧科技有限责任公司负责人方金昌等创业先进典型,而且学生就业率达98%以上、对口率达87%,毕业生主要服务于北部湾经济区和东盟经济区。

在技术技能竞赛方面,我校师生取得了优异成绩。2012年以来,我校学生在全国职业院校技能大赛中职组手工制茶、蔬菜嫁接技能等比赛中获一等奖6人、二等奖7人、三等奖6人,在广西职业院校技能大赛手工制茶、蔬菜嫁接、农艺技术、插花、电子商务等项目比赛中获一等奖20人、二等奖24人、三等奖43人。教师方面,荣获国家级奖项12个、自治区级奖项12个,主持或参与自治区级科研课题16项、市级科研课题8项,获自治区级教学成果奖7项(一等奖2项、二等奖4项、三等奖1项),同时主编或参编了《茉莉花种植技术》等17本特色教材,填补国家在茉莉花种植技术教材方面的空白。

在校企合作方面,我校也取得了不俗的成效,与广西南山白毛茶茶业有限公司、广西莉妃农业科技有限公司等17家企业开展了校企合作,签订了合作协议书,共筑产教融合新平台,推动了学校高质量发展。在此过程中,我校与相关企业合作完成发明专利6个、实用新型专利8个、外观设计专利16个。

(二)案例得以全国推广,示范辐射广泛

我校所构建的基于乡村产业发展的作物生产技术专业群“三园协同、双线并进”育训模式理念及改革策略,为同类学校提供了可复制、可借鉴的范本,案例得以在全国范围内推广,形成了广泛的示范辐射效应。在全国县级职教中心新时代振兴发展研讨会、自治区职业教育工作会议、广西茶业职业教育集团经验交流会等会议上,我校均受邀做“农村职校服务地方农业支柱产业”等相关专题发言。我校作物生产技术专业群还加入了广西茶业职业教育集团、全国非遗职业教育集团等4个专业集团,与集团成员企业共建17个校外实训基地和教师培训基地,完成了专业建设成果5项,与集团成员共同制定4个专业人才技能评价标准。我校还10次在集团交流会上发言,并成功举办了广西西江黄金水道战略联盟集团“师资队伍建设”研讨会。

(三)优化农业产业服务,助力乡村发展

我校作物生产技术专业群服务乡村产业发展效果突出,为助推地方发展、振兴乡村经济提供了很好的平台。近年来,我校开展了新型职业农民培育工程培训、基层农技人员培训、茶艺技能培训、农村实用技术培训、创业就业技能培训、“红领电商”党建引领培训、电商(淘宝)直播带货线下实操培训等各类社会培训,参训人数累计达20 680人次。我校还协办或承办了国家级、自治区级、市级等5个项目的技能比赛:2017年、2018年协办中国茶叶流通协会全国茉莉花茶手工制作大赛,2013年与广西金花茶业有限公司合作承办广西中等职业技术学校技能竞赛手工制茶比赛,2015年、2016年、2020年分别协办南宁市职工职业技能比赛(评茶员、茶艺师、手工制茶等),进一步扩大了学校的社会服务面及社会影响力,促进了一批新型职业农民的成长,为推动农业产业优化发展提供了助力。

(四)成果引起关注,受到各界认可

近年来,我校办学工作得到社会媒体的高度关注和广泛报道,分别在《中国教育报》《中国职业技术教育》《广西日报》等媒体刊登办学经验报道87篇。2015年,《中国职业技术教育》做了题为《横县职业教育中心搭建农业信息服务平台助推地方农村经济发展》的报道;2018年,《中国教育报》做了题为《横县职业教育中心专业建设积极服务地方特色产业发展》的报道;2021年,《中国教育报》做了题为《广西南宁市横县职业教育中心:职教改革创新服务乡村振兴》的报道,学校办学成效和经验得到社会各界的认可与肯定。

我校作物生产技术专业群立足广西区域的实际,秉承共商、共建、共享的理念,依托政、校、行、企、村五方资源,在聚焦乡村振兴、产教融合的基础上,提出了涉农专业群“三园协同、双线并进”的育训融合创新范式,实现了从单一的“校园育人”向综合的“校园育人、田园实践、园区提升”三园协同育人的转变,实现了育人与培训双线并进,实现了职业教育与产业发展的同频共振,带动了区域职业教育的高质量发展。

参考文献

[1]严杜建,曹雅芳,王治泽,等.提质培优背景下现代农牧业专业群建设实践与思考[J].畜牧与饲料科学,2021(3).

[2]瞿宏杰.乡村振兴战略中的农业職业教育支撑策略研究[J].襄阳职业技术学院学报,2021(3).

[3]徐宁.乡村振兴战略背景下高等职业院校涉农专业群建设与改革[J].安徽农学通报,2020(4).

[4]李春涛.农村中职学校现代涉农技术专业人才培养模式思考[J].人才培养,2019(4).

注:本文系广西职业教育第四批专业发展研究基地课题“广西职业教育现代农艺技术专业群发展研究”的研究成果。

作者简介:麦秀芬(1976— ),广西横州人,高级讲师,主要研究方向为计算机学科教学、涉农专业群建设等。

(责编 蒙秀溪)