科学运动会:田径篇

2022-05-30半夏

半夏

上次跟大家聊了球类运动,这次咱们再聊聊田径。田径比赛分为田赛和径赛,田赛包括跳跃和投掷,径赛包括跑步和竞走。跑跑跳跳,每个人都能做到,但你能做得比别人更好吗?

拥有一双飞毛腿

无论是上课快迟到飞奔向教室的时候,还是体育课在操场上百米冲刺的时候,你一定都希望自己拥有一双飞毛腿。但你有没有想过,“大长腿”和“小短腿”哪一种跑得更快呢?

想要跑得快,那么就要争取把每一步迈得更大,并且把步子迈得更快,也就是努力增加“步长”和“步频”。但是,这两者往往是相互矛盾的。个子高的人腿长,步子迈得大,但是迈步慢;个子矮的人腿短,步子迈得小,但是迈步快。优秀的短跑运动员平均身高在1.85米左右,这个身高的人更容易在步长和步频之间取得平衡,达到“最优解”。

跳得远和跳得高

人的脚向后下方蹬地,地面产生反作用力,使人腾空而起、向前飞跃。无论对于跑步、跳远还是跳高,如何有效发力,显然非常重要。

如果说跳远是“一跃定输赢”,那么与之相比,三级跳就要复杂得多。它分为单足跳、跨步跳、跳跃3个步骤,运动员要合理分配这三跳的比例,使最终结果达到最佳。这些年来,从高跳型(第一跳又高又远)到平跳型(第三跳最远),到现在越来越重视速度,三级跳的技巧在摸索中不断改进。

对于跳高运动员,要想跳得更高,必须抓住三个关键环节:起跳时身体重心离地面要尽量高;起跳后重心提升要尽量多;重心最高点超过横杆的距离要尽量小。

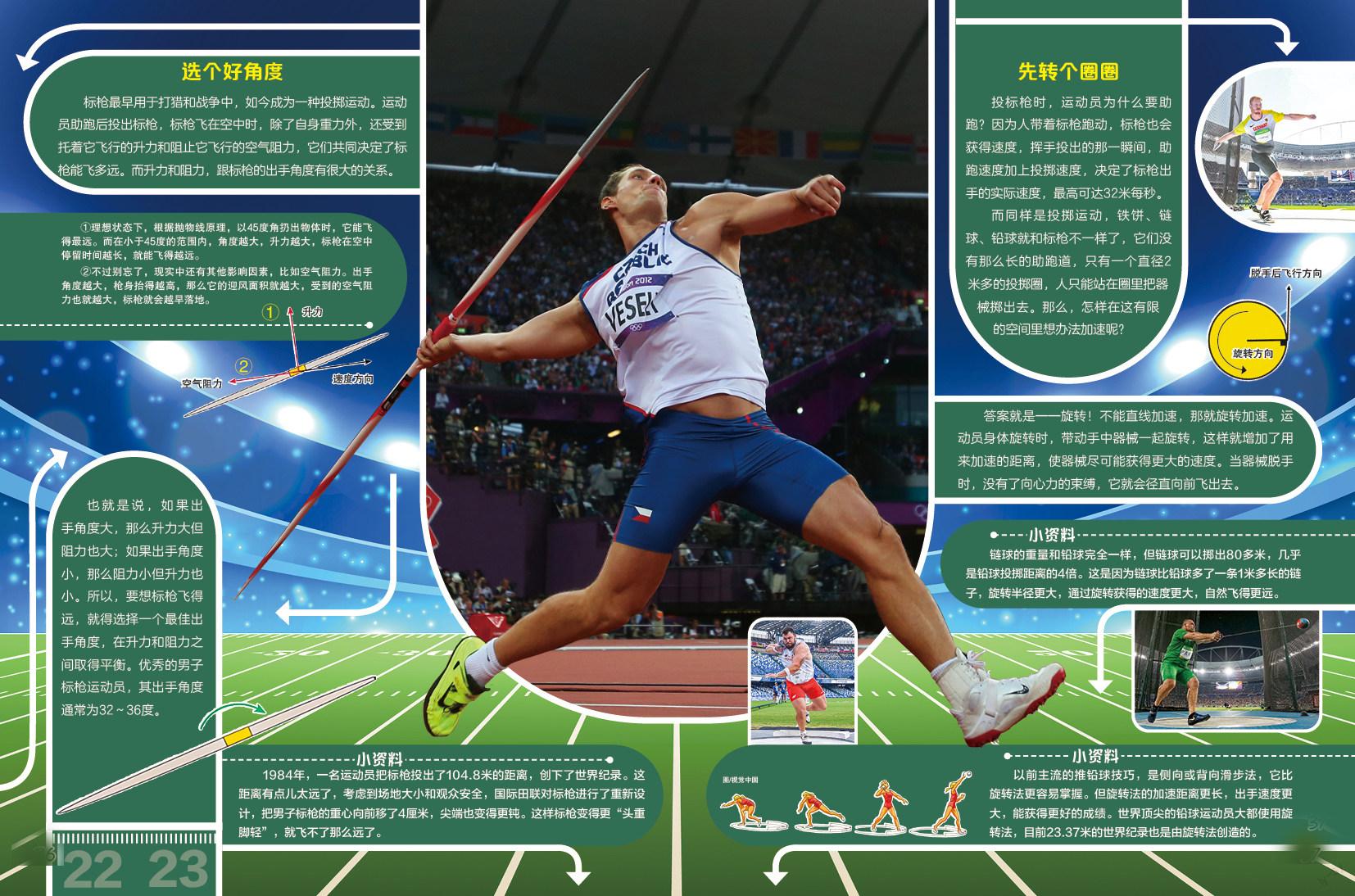

选个好角度

标枪最早用于打猎和战争中,如今成为一种投掷运动。运动员助跑后投出标枪,标枪飞在空中时,除了自身重力外,还受到托着它飞行的升力和阻止它飞行的空气阻力,它们共同决定了标枪能飞多远。而升力和阻力,跟标枪的出手角度有很大的关系。

也就是说,如果出手角度大,那么升力大但阻力也大;如果出手角度小,那么阻力小但升力也小。所以,要想标枪飞得远,就得选择一个最佳出手角度,在升力和阻力之间取得平衡。优秀的男子标枪运动员,其出手角度通常为32~36度。

先转个圈圈

投标枪时,运动员为什么要助跑?因为人带着标枪跑动,标枪也会获得速度,挥手投出的那一瞬间,助跑速度加上投掷速度,决定了标枪出手的实际速度,最高可达32米每秒。

而同样是投掷运动,铁饼、链球、铅球就和标枪不一样了,它们没有那么长的助跑道,只有一个直径2米多的投掷圈,人只能站在圈里把器械掷出去。那么,怎样在这有限的空间里想办法加速呢?

答案就是——旋转!不能直线加速,那就旋转加速。运动员身体旋转时,带动手中器械一起旋转,这样就增加了用来加速的距离,使器械尽可能获得更大的速度。当器械脱手时,没有了向心力的束缚,它就会径直向前飞出去。

“植物水塔”大比拼

最近,听说有些植物为了一个名叫“最强植物水塔奖”的奖项争得不可开交。小编一打听才知道,一些炎热地区的植物为了生存,進化出了储水的本领,把自己变成了“植物水塔”!这不,它们正在展示各自的绝活儿,一起去看看吧。

“水塔”像个芭蕉扇

要说哪种植物最能储水,我们旅人蕉很有发言权。下雨的时候,雨水顺着叶片流进我的叶柄槽里,被我保存下来。如果有口渴难耐的旅人经过,只需要拿小刀在我的叶柄底部开个小口子,水就会流出来了。友情提醒一下,老叶子里的水比新叶子里的水更干净哦!怎么样,乐于助人并且拥有孔雀开屏般美丽扇形叶子的我,难道不值得你打出五星好评吗?

储水还得看瓶子

就凭旅人蕉那点儿储水量也好意思自称“植物水塔”?还是瞧瞧我这棵来自南美洲巴西高原的瓶子树吧!我“人”如其名,长得像个瓶子,“大肚子”的直径能达到5米。每当雨季来临,我就用发达的根系拼命往“大肚子”里吸水;气候干旱的时候,我会脱掉叶子,只留下花朵,减少蒸发。用这种开源节流的方法,我能储存2吨水呢!如果你想喝水,只需在我的树干上钻个孔就可以啦。

全身是宝的猴面包树

瓶子树要说它最强,我猴面包树可不服气。我主要分布在非洲,能长到20多米高,直径可达14米。我的储水方式和瓶子树相同,因为我们都有着疏松多孔、利于储水的树干。不过,植物如果只能储水的话,那未免太没用了些。瞧瞧我—果实营养丰富,种子能榨油,树皮和叶子都可以入药;而我粗壮的树干,可以当做人类或动物们的住所,为其遮风挡雨。一身都是宝的我难道不是最强的吗?

仙人掌里的巨人

不就是“多功能植物水塔”吗?我巨柱仙人掌也可以啊!作为仙人掌家族的巨人和最专业的沙漠生存者,我可以长到20米高,身体里能储存1吨以上的水。最重要的是,我专门为沙漠中的小动物提供帮助—我的花粉、花蜜和果实可以作为蚂蚁与鸟类的食物,小鸟们还可以在我庞大的身躯上筑巢。面对这些“小萌物”,你们好意思不把票投给我吗?

看完了它们的“才艺秀”,你打算把票投给谁呢?或许你心目中还有其他的“最强植物水塔”候选人?欢迎来信跟小编交流哦!

海洋生物动起来

前几天,上海的俞沁恬同学提出了一个有趣的问题,引发了小编们关于海洋生物行动方式的大讨论。与陆地生物不同,海洋生物面对的是立体的移动环境,因此它们的行动方式也显得千奇百怪。除了靠腹肌快速逃跑的虾,海洋生物还有哪些“花招”呢?跟我一起去看看吧。

横行不霸道

说起螃蟹家族,最著名的就是它们的“横行霸道”。其实,这是由它们步足的关节结构决定的。大多数螃蟹的步足关节更适合左右活动,向前后方的活动幅度很小,因此向前爬的速度极慢。想要快速行进,它们还是得横着爬才行。

由于螃蟹的身体宽度往往大于长度,所以横着爬也有利于它们快速躲进狭小的空间。如果你观察螃蟹家族中特立独行的“直行派”,比如寄居蟹、短指和尚蟹、蜘蛛蟹,就会发现它们的身体往往近似于圆形,长宽接近。

身软脚不软

海星可不是五“脚”星,它们身上密密麻麻的管脚多得数不清!海星体内有一套水血管系统,可以将海水吸入自己的身体,以此调整管脚末端壶腹的压力,让它像吸盘一样牢牢地吸附在物体表面。当海星想要移动,只需要舒展壶腹,就可以解除压力,把“手臂”拿开了。

比起海星慢吞吞的移动方式,扇贝和章鱼的“水流推进法”可就快得多了。扇贝通过收缩肌肉吸入海水,再用两扇贝壳像翅膀一样相互拍打,将水流迅速挤出,在反冲力的作用下,每秒可以移动30厘米以上;大多数章鱼除了利用自己带有吸盘的触手“攀爬”以外,也会把水吸入体内,再收紧肌肉将其喷出,获得推力。

鱼鳍用处大

海洋里的鱼类想要移动,更多是依靠肌肉和鱼鳍的配合。它们通过肌肉摇动身躯,拨动水流,为自己提供向前的推力,并通过各部分鱼鳍的配合来调整前进的方向和保持平衡。接下来,游泳健将旗鱼将现身说法,展示鱼鳍的功能。

上下派VS左右派

海洋哺乳动物们的祖先生活在陆地上,为了让身体的摆动方向与前进的方向一致,因此脊椎更适合前后摆动,不信你可以弯腰和侧身,你会发现自己弯腰的角度可比侧身角度大得多。这些海洋哺乳动物的祖先在陆地上生活了太久,身体结构已经高度适应了陆地生活。当它们回到水中,虽然后肢退化了,尾部的骨骼变得更强壮,但上下摆动这一点却改不了。海豹、海狮都是用类似的方式游泳的。

哺乳动物用来支撑体腔的肋骨,连接于脊椎的左右两侧,而鱼类支撑身体的棘突(就是阿仓讨厌的鱼刺)却是从脊椎向上下方向生长的。它们都避开了脊椎摆动的方向,也间接决定了尾巴的摆动方向。