“双减”背景下以学生微课促学生综合能力提升

2022-05-30赵冰洁

赵冰洁

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),标志着“双减”政策的正式落地。“双减”不仅需要减去不需要的、机械的、重复的学业负担,同时也需要学校内外同步推进,社会、学校、家庭形成合力,进一步做好“加法”。这其中一条途径便是大力提高课堂教学质量,真正做到向“45分钟”要效率、要效果。《意见》中专门提出了要“着眼建设高质量教育体系,强化学校教育主题阵地作用”,通过“优化教学方式,强化教学管理,提升学生在校学习效率”等手段,“确保学生在校内学足学好”“整体提升学校教育教学质量”。

自“双减”政策公布以来,关于如何提高课堂教学质量、如何在实现“双减”目标的同时提升学生的學习效果,成了市、区、校各级教研活动的研讨重点。在2021-2022学年第一学期的教学工作中,笔者有机会承担了一节关于“双减”背景下课堂教学有效性研讨的研究课。为切实提升课堂教学的有效性,提升学生的课堂所得,同时契合本次研究课的主题,笔者计划运用学生微课资源来解决课程中学生可能遇到的问题。

一、学生资源概念与应用

学生资源是在课堂教学中来源于学生、通过师生互动及生生互动而生成的资源(陈惠英,2005)。林华民则认为学生资源是经过有效筛选、有机整合并合理运用于课堂教学中的资源。学生资源有显性与隐性之分,显性资源是学生已经表露于外可以直接利用的资源;隐性资源则是需要师生双方共同建构才能生成的资源(景浩荣、马琴,2017)。

学生资源目前在小、初、高不同学段的不同学科之中均有所应用,也取得了一定的效果。在小学语文写字教学中,充分开发与利用学生资源不仅能为学生提供模范榜样,逐步提升所有学生的写字水准,还能够在班级内形成互助互学的氛围(吴成娟,2021);在初中数学一次函数教学中,教师鼓励学生发现与生活相联系的点,借助学生家长是快递员这一现实情境,让学生自我展示,建立数学模型。合理利用动态生成的资源,让学生对知识的运用产生深刻理解,促进学生的主动发展(李新宇,2020);当简单的化学出现“意外”时,教师若能引导学生逆向分析实验,将“意外”转变成发现问题的资源,便能令学生在解决问题的过程中既掌握了知识,又训练了思维能力(王芬芬,2022);即使是大部分初中学生都提不起兴趣的道德与法治课上,教师开展实时新闻等活动,有效利用学生资源,也能形成多元互动的课堂(张秋云,2019);在高中语文的课堂教学中,学生资源不仅能够促进学生养成自主学习的习惯,促进教学质量的提升,更能促使学生在与文本、与教师沟通的过程中实现世界观的构建,促进学生成长(曾金花,2019)。

个人认为,学生微课资源既是显性的学生资源,是在课前经过学生制作与教师筛选、整合之后的可以直接利用的资源;又是隐性的学生资源,需要教师在课堂活动中寻找恰当的插入时机,从而引发课堂讨论,形成课堂生成的资源。因此开发并合理有效运用学生资源,不仅符合当下对高质量课堂的要求,还能提升学生的综合能力。

学生微课资源的有效运用,既能让学生在制作微课的过程中,通过自主查阅资料解决基本知识性问题,提升学生搜索与筛选信息、自主学习等多方面能力,又能有效提升课堂教学效率,突破教学重难点。

在本次《三峡》文的研究课中,我带领班级中的学生共制作了三个学生微课资源,分别是“曦字探究”“三峡知多少”和“郦道元《水经注》中的歌谣”。通过课前搜集资料制作微课、课前观看微课进行自主学习、课中使用微课进行难点突破三个环节,有效提升了学生的多种能力,真正实现了以学生为本的课堂教学。

二、学生微课资源促使综合能力提升

(一)课前制作微课,促使学生自主学习

在微课资源前期准备阶段,班级中多名学生自愿组建微课制作小组,在教师提供的微课选题中挑选本组成员感兴趣的题目。学生利用教材、文言字典、互联网等线上线下多种资源查找相关资料,并根据微课进行资料的归类与总结,制作成幻灯片。在最终制作成微课之前,同一选题的小组还需要在班级中进行幻灯片的讲演,由其余学生进行投票选出最佳小组。这一环节不仅考验学生对于所收集资料的理解与合理有效的汇总整理,还考验学生的临场发挥,从知识的输入到输出,培养了学生语言表达的能力。

学生亲自体验了制作微课的完整流程后,对于这样一个新奇的“作业形式”也有着不小的收获与感悟,他们从自身的角度思考微课资源对自己能力的提升。例如:参与制作“曦字探究”微课的学生这样总结道:“在关于‘曦字微课的制作准备过程中,我不仅重新查看了课文中的释义,还通过网络查询了有关‘曦字的传说与四字词语,这极大地丰富了我的知识储备,并以幻灯片的形式进行总结与归纳,让我对‘曦的知识有了更深刻的印象。‘曦在我的脑海中不仅仅是一个死记下来的字,更能让我联想到羲和传说与各种有关‘曦的词语。我认为自己在微课制作中收获了很多。”

通过学生的总结思考,笔者发现参与制作微课的学生在查找资料的过程中,不仅对于教材中的内容理解得更为透彻,同时还积累了很多相关知识,由教材中的一个知识点建构起了一个相对完整的知识网络,实现了从课内到课外的迁移,提升了学生的自主学习能力。

(二)课前观看微课,促使学生积累知识与传承文化

通过“曦字探究”微课,学生能理解“曦”为何是太阳之意,借助微课了解古代关于羲和的有关神话传说及其含义。同时还能够在微课中了解积累带有“曦”字的古诗词,进而多角度了解“曦”字,感受我国传统文化的源远流长与一脉相承。“三峡知多少”一课,从地理和人文两个角度对三峡进行了介绍,既分析了“巴东三峡巫峡长”的原因,为正式上课做好铺垫,还初步尝试了跨学科的知识融合,能促使学生形成知识网络,培养学生运用知识解决问题的意识和能力,同时又为学生补充了三峡背后的贬谪文化,让学生了解三峡因其独特的地理位置和地形结构,在“滚滚东去的滔滔江水,绵延千里的重岩叠嶂,哀转久绝的悲鸣猿啼”映衬下,既触动了迁客骚人的思乡情绪,又让作者感慨一腔壮志难以实现,贬谪之悲更添一份凄苦。

正如知人论世,对于单篇课文的分析也不能脱离其所选自的书目。在以往的传统课中,仅对《水经注》作知识性了解,因而在对《三峡》一文的主旨进行分析时,也仅浅层停留在郦道元对于祖国山河的赞美。本节“郦道元《水经注》中的歌谣”微课以《水经注》中的歌谣为突破口,归类整理了郦道元在《水经注》中引用不同民歌民谣的目的,以期引导学生关注到郦道元借歌谣来表达个人思想情感,既丰富了学生对《水经注》的认知与了解,也为课上深入分析主旨做好铺垫。负责这一节微课的学生曾这样说道:“制作了‘郦道元《水经注》中的歌谣一节微课,深入了解了郦道元的人生经历,拓展阅读了书中的其他章节,我才真正认识到‘巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳不再只是一句古诗,而是当时渔民辛酸生活的真实写照,更是郦道元对于百姓疾苦的关注。我不仅看到了一个地理学家想要记载祖国水系情况的雄心,更感受到了生活在分裂时期的政治家渴望实现大一统,为百姓谋求幸福和平生活的壮志。”

(三)课中切入微课,促使学生有效突破教学难点

在课程改革的大背景下,以学生为主体的课堂成为教学的关注重点,学生需改变以往单一的接受性学习方式,转变为接受性、体验性、研究性相结合的学习方式,引导学生在语文学习过程中,依据自己的体验、感受与发展,主动与作者对话,与同学、老师交流。为了提升课堂讨论的有效性,学生必须有相关知识的积累与铺垫,否则课堂讨论将沦为形式。

在本次研究课中,将“三峡知多少”微课的重点内容作为学生学习任务单中的补充阅读资料并在幻灯片中提炼为主要内容作为提示,将学生微课以混合式资源形式在课堂中呈现,为学生突破学习难点提供支持,提升课堂讨论的有效性。学生在课堂讨论环节言之有物,言之有理,已经初步能体会到郦道元将前人文章中关于猿鸣的“至清”“泠泠不绝”等修饰词改为“属引凄异”是为体现内心的悲凉;将“猿鸣悲”改为“巫峡长”是因为渔者身处山高谷深的巫峡的主观感受,渔民生活不易;将“行者”换为“渔者”,相比于途径三峡的贬谪之人,郦道元更为关心别无选择、艰难求生的渔民。学生经过小组讨论,已经初探到文章的深层主旨,此时仅需教师再进行点拨即可。

在后续课堂环节中,学生带着“巫峡长”是渔者主观感受的认知阅读关于“猿鸣”的诗句及相关背景资料,就能很容易理解猿鸣之悲也是因为听猿鸣之人的内心悲苦的情感投射,渔者听猿鸣而落泪是因为其以命悬一线换取勉强果腹的生存机会。学生对于渔者生活困苦从主观经验体会上升到理性的认知,再观看“郦道元《水经注》中的歌谣”微课的重点片段,明确郦道元引用民歌表达个人思想感情的目的,便能自然而然將《三峡》一文的主旨从浅层的对于祖国山河的赞美上升到郦道元对于民生疾苦的关注,对底层劳动百姓的同情,本节课的教学难点由此突破。

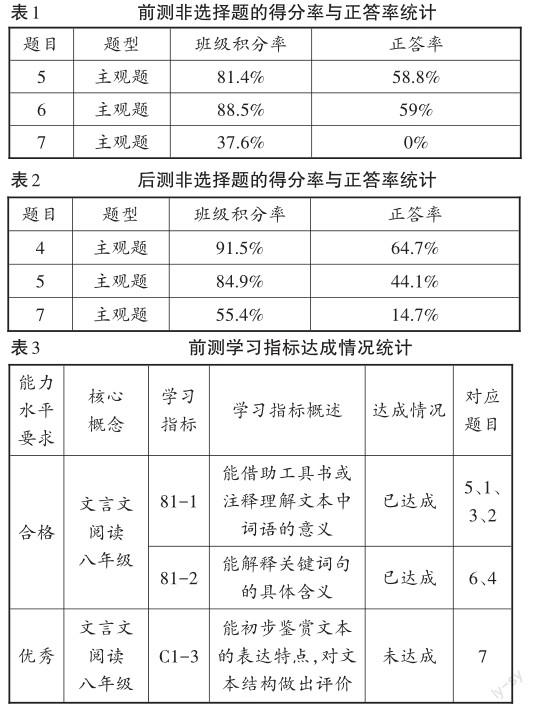

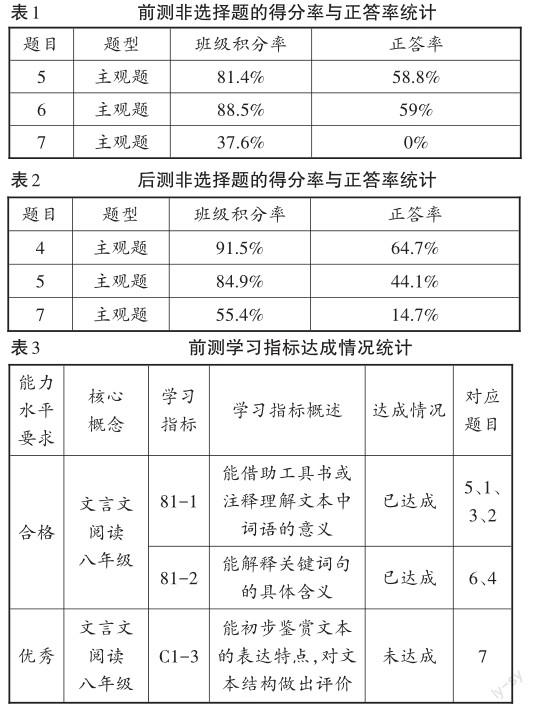

在本节研究课进行前后,利用智慧学伴平台发布了前后测问卷并要求班级学生在课前课后进行回答。前后测的问卷中,均设计了一道针对《三峡》一文主旨理解的题目(题目7)。根据平台发布的统计数据显示,学生在该知识点下的得分率从前测的37.6%提升到了后测的55.4%,正答率从0%提升到了14.7%,C级学习指标达成情况也由未达成提升到达成,可见学生在本节课上确有一定的学习收获。不论是课上主旨的自然生成、学生良好的课堂效果展现,还是问卷测试结果的提升,都展示着学生微课资源对于课堂活动与学生学习效果的促进作用。

三、教师使用学生微课资源中的不足之处

在本次研究课上,有一组学生在小组讨论时提到,因课前观看了“曦字探究”的微课从而了解了“曦”字背后的神话传说,认为郦道元将袁山松的“非日中夜半,不见日月也”改为“自非亭午夜分,不见曦月”,运用了日神羲和的典故而让文章更有文学性,也显得更为高雅。因为时间的关系,这一部分并没有在全班进行分享。现在回想起来,个人认为是一个缺漏之处。虽然这一部分内容没有在课上分享,但是并不影响课堂整体效果的呈现,是学生思考后的成果,还能够引导学生重视微课。或许这就是一个突破口,能在以后的课程中,让更多学生积极参与到资源的制作中,提升学生的自主学习意识。

在“双减”背景下,减少学生的书面作业负担是大势所趋,如何利用有限时间夯实教学内容,提升学生素养与能力是每个教师需要思考的内容。而制作微课既改变了纸质作业的形式,又锻炼了学生查找、筛选、整理信息、编写发言稿、制作幻灯片以及录制视频等多种能力。在自主学习的过程中,既有效夯实了知识性内容,又提升了学生的综合能力。除此以外,如果学生的微课能够在课堂上播放,那么学生的自信心就能得到极大提升,有助于学生更积极主动地承担下一次微课的制作,长此以往,便能构成一个良性循环,促使学生主动学习。当学生拥有足够的内驱力时,学习便不再是一件教师强制要求完成的任务,而是一件令人感兴趣且愿意主动去做的事情。当学生真正愿意且拥有主动学习的能力时,即使减少了课后作业量,教师也不会再为学生是否能够有效利用课余时间进行自主学习而担心了。当学生的综合能力得到提升,减负提质的改革目的就会得以实现。