素养导向下的初中化学课堂实验教学

2022-05-30刘亮荣

刘亮荣

摘要: 以人教版九年级化学上册“燃烧与灭火”拓展内容为例,突出实验探究方案的设计与优化,体验实验过程与方法,获取证据,进行证实与证伪。运用课前“观看微课进阶练习发现问题”,课中“问题驱动实验创新创设情境设计实验证据推理建构模型素养发展”,课后“再探究、再应用”等基于微课翻转课堂相融合的教学策略,培养学生的化学学科思维,体现化学学科魅力,落实化学学科价值。

关键词: 燃烧条件; 学科思维; 核心素养; 初中化学

文章编号: 10056629(2022)10006404

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

燃烧的本质是可燃物的化学反应。现行人教版教材(2011版)以变量控制思想设计实验方案,并结合真实生活、生产情境为素材,探究燃烧的条件。“燃烧”的学习,可以进一步帮助学生发展“物质的变化和转化”的大概念。通过对燃烧条件的探究,让学生认识到实验是科学探究的重要形式和学习化学的重要途径[1]。通过对燃烧条件的认识,发展学生的核心素养,让学生将来在工作和生活中更好地掌控燃烧,造福于人类。

各种版本九年级教材编写时都突出“燃烧三要素”(即可燃物、氧气、着火点)为重点,课堂上教师大多会结合生活实例反复强调“燃烧三要素说”。刘立新老师[2]、王程杰老师[3]等对燃烧的过程进行了细致的分析,提出燃烧条件“3+1”并对中学化学教学以及中学生日常生活中遇到的燃烧方面的问题进行了剖析。作为复习课,既要做到“温故”,更要达到“知新”。考虑到本节课的容量,以教材中“燃燒三要素”探究实验为内容,制作了微视频,让学生在课前反复观看,巩固所学知识的同时也对教材实验的设计以及“燃烧三要素”大胆质疑,提出了很多有价值的探究性问题,如“为何蜡烛抽掉烛芯就无法正常点燃”“为何铁粉在空气中遇到明火会剧烈燃烧”等问题。为了激发学生对物质世界的好奇心,形成物质及其变化等基本化学观念,发展科学思维、创新精神与实践能力,培养科学态度和社会责任,本文以“再探燃烧的条件”为课题,运用“问题驱动实验探究证据推理建构模型素养发展”相融合的整体教学策略,在解决真实情境问题中发展学生的能力与品格。

2 教学思路

授课前,学生通过观看微视频,对用红磷、白磷探究“燃烧三要素”的实验提出疑问,对教材[4]实验71提出改进建议,同时对“燃烧三要素”提出质疑。上课前,将学生的“建议”和“质疑”进行展示,并以此为问题驱动,对燃烧的条件进行再探究。教学中,学生亲身经历和体验实验探究过程,并对实验过程中产生的“3个异常现象”——“铁丝在空气中烧不着,铁粉却可以”“铁丝在空气中烧不着,在氧气中却可以”“着火点高的酒精能点着,着火点低的柴油却点不着”等进行大胆猜测和探究,并进行推理和论证,最终通过实验现象,实现对燃烧条件的真正认识。

依据课程标准和教学内容,制定如下教学目标:

(1) 通过对已学燃烧的知识提出质疑和探究活动,重构燃烧条件模型,深度认识燃烧的条件。

(2) 通过对教材传统实验的创新以及数字化实验技术在拓展实验中的应用,增强定性和定量研究的意识,发展证据推理的素养。

(3) 通过重构燃烧条件的模型,发展模型认知能力、科学探究能力、批判性思维和辩证思维能力。

3 素养导向下的教学流程

教学流程见图1。

4 教学过程

4.1 微课学习,提出问题

[学生]通过微课学习巩固燃烧的三个条件,提出问题,上传进阶练习(见图2)。

[教师]根据回答情况整理并二次备课,将学生提出的两个问题作为本节课的教学内容,即:(1) 课本实验有何不足?如何改进?(2) 是否满足了燃烧的三个条件,可燃物就一定会燃烧?

设计意图:基于学生对已学知识的认知水平,结合复习课安排,利用微课重现燃烧等内容。通过学习过程中产生的认知冲突,提出疑问或质疑,激发课堂学习的欲望,引发深度学习,同时,也优化了复习课的教学方式。

4.2 创新改进,巩固知识

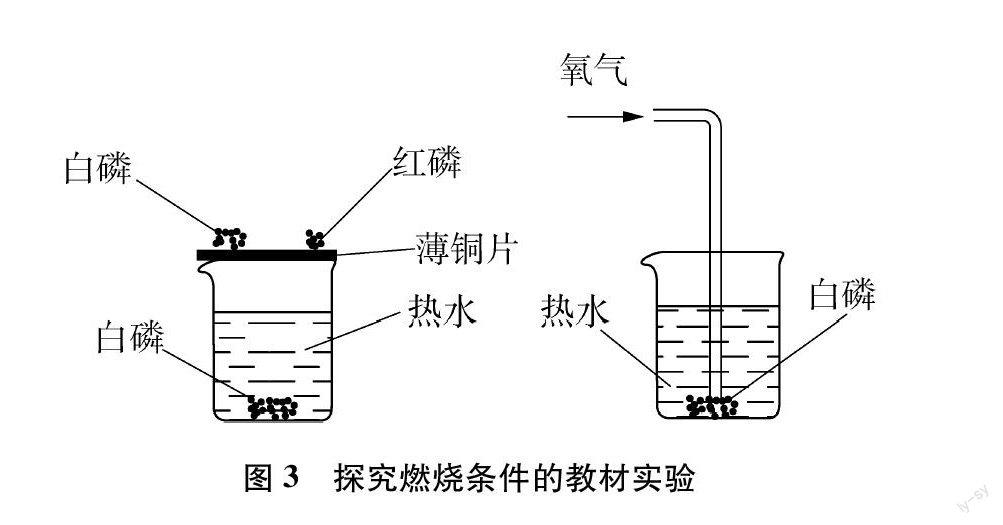

[教师]关于燃烧条件的探究实验,课本编排的实验(见图3),虽能验证燃烧条件,但是存在不环保、药品用量大、操作不便、不适合于连堂教学等诸多缺点。提问:课本实验有何不足?如何改进?

[学生]积极思考,进行实验改进。小组展示了改进方案,如在通风条件下进行,或在铜片上的白磷处倒置一个沾有水的烧杯等。

[教师]肯定同学们方案的优点,提示依然存在的不足。

[师生]师生互动,共同商讨,最终确定了改进方案(把80℃的热水从长颈漏斗注入集气瓶,但不浸没燃烧匙,此时白磷燃烧,红磷不燃烧。继续加水,浸没两支燃烧匙,白磷火焰熄灭。从注射器将空气注入,热水回流至长颈漏斗,白磷露出水面再次燃烧。见图4)。

图4的改进方案具有创新性,既可以验证燃烧的三个条件,又具有其他众多改进方案的优势:吸收完全(有害物质)、绿色环保、操作简便、装置简单、方便携带、节约药品、重复使用、便于教学。

设计意图:通过对教材实验设计的评价,培养学生严谨求实的科学态度,敢于提出并坚持自己的见解、勇于修正错误观点以及形成保护环境的习惯。通过收集、展示和分析学生的实验改进方案,让教师、学生开展相互评价,促进学生全面的富有个性的发展。

4.3 拓展延伸,探究新知

面对各种复杂的燃烧问题是否也只需要具备燃烧的“三个条件”就可以实现呢?过渡到延伸拓展环节,解决自发生成的第二个问题,即是否可燃物满足了三个必要条件就一定会燃烧?

4.3.1 拓展探究1:不同规格的铁丝在空气中的燃烧

[教师]引导学生结合桌上的仪器和药品,开展合作、研究设计方案。

[学生]小组经讨论设计了实验1:将不同形状的铁(普通铁丝、细铁丝棉、铁粉)在空气中加热,观察现象。普通细铁丝在空气中烧不着,细铁丝棉在空气中可以燃烧一半,更细小的铁粉可以完全烧掉(见图5)。

通过交流、归纳得出结论1:燃烧的充分条件X1,即对于像铁一样表面燃烧的物质,可以增大可燃物的比表面积,使其在达到点燃温度时就可被点燃而发生燃烧。

设计意图:借助不同形状、规格的铁在空气中加热所产生的不同现象,否定了学生原有的“铁在空气中不能燃烧”的错误认知。同时开展探究活动,培养学生“做中学”的学习习惯。

4.3.2 拓展探究2:蜡烛在密闭容器内从燃烧至熄灭氧气浓度的变化

[教师]与学生共同设计实验:利用氧气传感器测定蜡烛在密闭容器内从燃烧到熄灭过程中的氧气浓度变化。通过曲线分析可知,蜡烛熄灭时容器内氧气浓度接近16.6%(见图6),即可燃物燃烧需要达到氧气的最低浓度。

[学生]提出质疑:是否是二氧化碳使蜡烛熄灭的呢?

[教师]为了解决学生这一疑惑,进行了拓展探究,即利用排水法收集一瓶80%的二氧化碳和20%的氧气的混合气体,将燃着的蜡烛伸入,发现蜡烛与在空气的集气瓶中一样,先是正常燃烧,而后才慢慢熄灭,并未出现立即熄灭的情况。

[学生]该实验说明,蜡烛在密闭的容器内燃烧的熄灭不是由二氧化碳引起的,而是氧气的浓度降低造成的。通过归纳总结得出结论2:燃烧的充分条件X2,即提高助燃物的浓度才能使物质燃烧。

设计意图:本环节新的实验技术让人耳目一新,给学生的心灵带来了震撼,进一步促使他们去接触更多的新科技和新实验。借助数字化实验的“可视化”特点,通过实验获取的曲线和数据,知道蜡烛在密闭容器中从燃烧到熄灭的真正原因。同时,通过“混合气体”实验,将定性与定量实验相结合,培养了学生证据推理、模型建构、推测物质变化的思维能力和“用中学”的学习品质。

4.3.3 拓展探究3:酒精和柴油在空气中点燃的对比实验

[教师]给出柴油(220℃)和酒精(423℃)两者的着火点,请学生预测谁更易点燃?

[学生]一致认为是着火点低的柴油更易点燃。然而通过实验都很惊奇: 着火点高的酒精用火柴在液面上方一点就着,而着火点低的柴油无论在液面上方还是接触液面都点不着——引起学生的认知冲突和好奇心,激发了探究欲望。

[教师]与学生共同设计实验:利用高温传感器精确测量柴油从加热到引燃的整个过程。观察到在室温包括加热至46℃左右,柴油均点不着,当柴油加热至96℃左右时被火柴引燃并持续燃烧,这是为什么呢?

[教师]提供柴油的着火点、闪点、沸点信息,引导學生思考柴油燃烧与何种因素有关?

[学生]经过分析、讨论确定是闪点。提问何为闪点?

[查阅资料]闪点是可燃性液体上方蒸气浓度恰好等于其爆炸极限的下限,引起闪燃的最低温度。

[教师]蒸发燃烧的物质自身温度必须超过闪点时遇明火才可以被引燃。上述实验中室温及加热至46℃的柴油因为自身温度低于闪点故点不着,而温度加热至96℃即使没有达到着火点但是超过了55℃的闪点也可被点燃。接着拓展演示燃烧的酒精接触冰水的实验: 室温时酒精已超过12.7℃的闪点在空气中即被点燃并剧烈燃烧,当燃烧匙接触冰水混合物时酒精温度已降至闪点以下,其火焰变微弱甚至熄灭。当重新放入热水,温度又超过闪点可用火柴再次引燃。

[学生]通过以上实验初步掌握了蒸发燃烧与闪点的关系。最后通过交流、讨论得出结论3:燃烧的充分条件X3,如柴油、石蜡等蒸发燃烧的物质,须自身温度超过闪点,遇到明火方可点燃燃烧。

设计意图:借助数字化实验的“准确性”以及生活中的真实情境,与所给的相关信息发生“冲突”,来激发学生的学习欲望。教师通过拓展和延伸,让学生不仅对燃烧条件有新的认识,同时培养学生“创中学”的学习动机。

4.4 总结归纳,模型构建

[教师]引导学生大胆思索,建构燃烧的新模型。

[学生]踊跃发言,最后通过小组合作、讨论归纳得出从旧的火三角到新的火三角——更全面的燃烧条件模型的建立(见图7)。

设计意图:借助板书的展示,进一步巩固探究的成果,运用体验和表达、成就和激励、反馈和深化等策略促进学生知、情、意、行的统一[5],让课堂学生的参与达到高潮,培养学生归纳、总结、表达等综合能力。学生通过课堂中的师生互动、生生互动,充分感受到成功的喜悦。

5 教学思考

化学学科核心素养是全面发展学生核心素养的重要组成部分,是学生通过化学学习逐渐形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。初中化学教师不仅需要关注所授知识的正确性与科学性,更需关注对学生批判性思维和辩证思维能力的培养,以助其在后续渐进的学习中形成更为科学、合理的知识体系,增强科学素养,为学生的终身学习夯实基础。

“再探燃烧的条件”这一课,基于科学探究与证据推理的思维方法,让学生在学习化学的过程中经历发现问题、提出假设、设计方案、进行验证、收集证据、得出结论的探究过程,发展“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”等核心素养。重点在“学会收集各种证据,对发现的问题提出可能性的假设;基于证据进行分析推理,证实或证伪假设;能正确解释证据与结论之间的关系,确定形成科学结论所需要的证据和寻找证据的途径”等方面产生更为深刻的影响,即最终达到培养和发展学生学科思维素养的目标。

参考文献:

[1][5]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[2]刘立新. 燃烧条件之我见[J]. 化学教学, 2017, (1): 87~92.

[3]王程杰. 燃烧条件“3+1”[J]. 化学教学, 2016, (1): 49~54.

[4]人民教育出版社课程教材研究所化学课程教材研究开发中心. 义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2012: 128~129.