信息可视化技术对化学三重表征转换学习效果影响的眼动实验研究

2022-05-30张桂花李远蓉王强

张桂花 李远蓉 王强

摘要: 信息可视化技术与学科教学的融合能促进学生学科素养的发展。在多媒体课件中引入焦点-背景(F+C)技术能帮助学生建立不同知识点之间的联系。首次提出“三重外部表征呈现策略”,从三重外部表征角度使表征过程外显化,帮助学生建构三重内部表征。将12名高一学生分为实验组和对照组进行研究,结果表明,基于F+C课件的三重外部表征呈现策略,能有效地引导学习者的注意力,帮助学习者合理分配认知资源,对学习效果有显著的促进作用。

关键词: 焦点-背景技术; 三重表征转换; 眼动实验; 学习效果

文章编号: 1005-6629(2022)11-0026-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

在头脑中形成对化学知识的宏观、微观和符号表征并建立三者间的有机联系,培养学生三重表征及其转换的化学思维,是发生有效化学学习的关键。调查发现学生的三重表征转换能力较弱[1,2],如何提高学生的三重表征转换能力?改善三重表征转换的学习效果?

国内关于帮助学生建立三重表征转换思维的教学策略研究很少,关于促进学生三重表征转换思维培养的呈现策略研究处于空白状态。虽然已有研究指出化学三重表征的教学策略应侧重于三重外部表征过程的外显化,但尚未明确在教学中以什么为载体、通过何种方式、如何合理地呈现。随着信息技术的发展,国外研究者开始基于计算机多媒体可视化技术,探索建立三重表征间联系、促进三重表征转换的教学策略[3]。

三重表征分为三重外部表征和三重内部表征。外部表征是对化学宏观、微观、符号知识的外在呈现形式,内部表征是指三种知识在学习者头脑中的加工与呈现形式。其中,外部表征直接影响着内部表征。因此,化学教学中需要合理呈现化学知识的外部表征,以帮助学生完成内部表征的建构[4]。

焦点-背景技术,即Focus+Context技术,简称F+C技术,是一种通过优化信息空间的配置,合理组合焦点信息和背景信息,实现优化信息体系框架结构的信息可视化技术。研究表明,在PPT课件中引入F+C技术,能帮助学生建立知识点之间的联系,有助于学生对内容进行全局把握和系统学习[5]。因此,在化学课件中引入信息可视化技术,探讨焦点-背景技术在培养学生三重表征转换化学思维中的特点是研究者亟待解决的课题,这对于深入研究和发展三重表征及转换理论,并将其应用于指导教学实践具有重要的理论意义和实践价值。

基于已有研究成果,从信息可视化和认知心理学的视角出发,将焦点-背景技术引入PPT课件中,提出基于F+C课件的“三重外部表征呈现策略”,即以PPT课件为载体,呈现相关的知识标题,并按照教学材料中三种知识的教学顺序,在视觉层面上依次呈现“宏观”“微观”“符号”对应的知识,从三重外部表征角度使表征过程外显化,帮助学习者完成三重内部表征的建构,使学生形成三重表征思维,在三种表征之间灵活转换。

本研究以测试题、多媒体课件为载体呈现三重外部表征,用眼动研究法探究学生三重内部表征的形成过程。分析三重外部表征呈现策略对三重表征转换学习效果的影响,并探究三重外部表征呈现策略下学习者的注意分配和认知加工特点,从学习结果和学习过程两个角度探究三重外部表征呈现策略对学习者学习效果的影响并揭示学习者内部学习机制。

2 研究方法

2.1 实验目的

探究基于F+C课件的三重外部表征呈现策略对学习者三重表征转换学习效果、学习者认知加工活动的影响。

2.2 眼动实验工具

采用GaZe Tech mini眼动仪记录眼动数据,用录音笔记录访谈内容,结合访谈内容深入分析眼动数据。

2.3 被试

进行分层抽样,选取C市J中学(教学质量为C市中等水平)高一年级12名学生。考虑到学生差异,根据最近两次化学考试成绩,在不同性别和不同学业水平的学生中分别随机抽取1名,分为对照组、实验组,被试基本情况见表1。

2.4 实验材料

2.4.1 两种类型多媒体课件

学习材料内容选自高中化学人教版必修2第一章第三节“化学键”,参照课标和15位在职高中化学教师人教版的课件、教学设计,结合本研究被试情况,制作出两种类型的课件:传统课件、F+C课件,并请8位具有高中化学教学经验的教师进行评价。

F+C课件是三种知识和知识标题均采用焦点-背景技术的课件,即在学习某一种知识(焦点信息)时,页面左边的背景区域按照教学顺序依次具体呈现三种知识(背景信息A),页面上方的背景区域呈现与当前所学知识相关的知识标题(背景信息B)。传统课件,是没有采用焦点-背景技术的课件,即每页教学课件中仅呈现该知识标题下的一种知识(焦点信息),如图1所示。

F+C课件

传统课件

以微课为形式载体呈现课件内容,将课件录屏,结合教师讲解制成微课,最终形成两种类型的微课:微课1(F+C课件)、微课2(传统课件)。微课只是课件的形式载体,两种微课的本质差异是课件的不同,为便于描述,下文中用“课件类型”来代替“微课类型”。

2.4.2 学习效果测试题

学习迁移是检验教学质量的最可靠指标,实质是原有知识在新的情境中的运用。根据迁移方向可以分为顺向迁移和逆向迁移,顺向迁移为先前的学习对后继学习的影响,逆向迁移为后继学习对先前学习的影响[6]。为考察学生将知识运用于新情境的能力,以教学材料的转换方向(宏观→微观→符号)为基础,结合多维分析系统(MAS系统)[7]的研究方法,改编形成测试题编码规则,即根据测试题考察的物质在课件中是否讲解过以及测试题所呈现的知识转换的方向与教学材料转换方向是否一致,设置0、 1、 2、 -2四种水平。编制12道三重表征转换测试题。其中,1~9题为单项选择题,10~12题为非选择题(2-1~2-6)。1-1~2-2考察一种表征到另一种表征的转换,为两维转换;2-3~2-6考察一种表征到另外两种表征的转换,为三维转换。测试题与编码规则对应见表2,每小题为1分,答对记1分,答错或不答计为0分,滿分15分。试题经1名大学化学教育专业教授和4名经验型高中化学教师审核、修改,确保测试题的内容效度。

2.4.3 认知负荷量表

为全面地衡量学习者的认知负荷大小,一方面利用瞳孔面积标准差,另一方面采用了应用广泛的PAAS量表[8]来综合衡量学习者的认知负荷。该量表由两部分组成,采用九点计分,要求被试在完成学习任务后根据自己的感受从1~9中选择一个合适的数字分别对学习过程中的心理努力和任务难度进行评价。“9”表示非常努力和非常困难,“5”表示一般努力和一般难度,“1”表示最少努力和非常容易。量表得分为两部分之和,分数越低,被试在学习过程中产生的认知负荷越低。

2.5 实验设计

采用单因素两水平(课件类型)被试间实验设计。自变量为多媒体课件类型(传统课件、F+C课件),因变量为学习者的学习效果、眼动数据和认知负荷。

2.6 实验过程

以J中学高一自习室作为眼动实验室,实验时间共50分钟,步骤如下:

(1) 被试进入眼动实验室,熟悉实验环境,宣读指导语。

(2) 助手打开眼动仪,被试坐下,调整坐姿平视屏幕中央,实验过程中保持不动。

(3) 被试独立学习,利用眼动仪记录学生眼动数据。

(4) 被试休息,随后完成测试题,填写认知负荷PAAS量表和基本信息问卷。

(5) 主试对被试进行非结构式访谈,实验结束。

3 数据分析

3.1 学习效果分析

不同课件类型下,被试得分情况如下,见表3。由表可知,实验组(F+C课件)被试在不同水平、不同维度上平均值均高于对照组(传统课件),说明基于F+C课件的三重外部表征呈现策略对三重表征转换学习效果有促进作用。

3.2 认知负荷分析

3.2.1 利用PAAS量表分析认知负荷

由表4可知,实验组被试认知负荷平均值低于对照组,即F+C课件可以降低学习者的认知负荷。

3.2.2 從眼动数据分析认知负荷

选取眼动数据中瞳孔面积标准差来反映学习者的认知负荷,此值越大认知负荷越高,越小则认知负荷越低(见表5)。分析可知,实验组被试瞳孔面积标准差平均值小于对照组,结合PAAS量表的分析结果,说明基于F+C课件的三重外部表征呈现策略可以降低学习者的认知负荷。

实验结束后,对实验组学生进行非结构式访谈。提问:“你有注意到背景区中的内容吗?它会帮助还是妨碍你的学习?”一位学生表示:“两个都注意到了,可以帮助我的学习。当PPT中出现的内容我学会了,我就去看左边,再看上面,但是这个时候我还是注意听老师的讲解。”另一位学生表示:“都注意到了,我注意左边的时间更多,上面的知识我也看了,对我的学习也有作用。左边有本节的知识总结,刚讲完一个知识后,看到左边的方框就可以回想起来,帮助我记忆这节课讲了什么。如果我之前走神了,这个可以让我明确老师讲到哪里了。”可见,三重外部表征呈现策略在传统课件的基础上适当地添加了提示信息,使学习者合理分配了认知资源,因而在一定程度上降低了学习者的认知负荷。

3.3 眼动数据分析

为更好地理解被试对课件中各区域的注意分配情况,将F+C课件划分为三个兴趣区(AOI):焦点区、背景区A(三种表征)、背景区B(知识标题),传统课件只有焦点区。

3.3.1 课件类型对兴趣区总注视时间的影响

兴趣区总注视时间是指在划分的兴趣区内注视的总时间,用来反映学习者对该内容的加工深度或关注程度。

由表6可知,实验组在焦点区总注视时间比对照组低,说明被试在学习F+C课件时对焦点区的关注程度有所降低,将部分关注分散到其他区域。由此推测,三重外部表征呈现策略提高学习效果的原因是因为除焦点区信息之外,被试还利用了背景区信息。

由表6可知,实验组被试在背景区A的总注视时间高于背景区B,说明实验组被试在学习过程中更多地关注和利用了背景区A中的信息,即背景区A中的三种表征信息对学生三重表征转换的学习有促进作用。

3.3.2 课件类型对注视热点图的影响

注视热点图能直观地反映学习者的感兴趣区域,通过颜色深浅变化形象地显示学习者对不同内容的关注程度。注视点密集的区域为红色(深色部分),随着注视点密集程度降低,颜色由红变黄最后到绿。

由图2可以发现,实验组与对照组热点图在焦点区主要为红色,焦点区被红色、黄色、绿色覆盖,说明被试的注意主要集中于焦点区。同时,实验组背景区A、背景区B有黄色、绿色分布,背景区A的颜色较深,以红色、黄色为主;背景区B颜色较浅,以黄色、绿色为主,说明实验组被试还将部分注意分配到背景区A、 B,且对背景区A的关注程度比背景区B的关注程度高,说明对背景区A的三种表征信息进行了更深的认知加工。

3.3.3 课件类型对眼跳次数的影响

眼跳次数是注视点之间的转换次数,体现实验材料对学习者注意的分配和引导。F+C课件增添了与三种表征和知识标题相关的提示性信息,动态地呈现了知识的转换过程,在教学过程中给予学习者即时的反馈。由表7可知,实验组被试眼跳次数高于对照组,这表明:在有背景区信息的情况下,学习者在焦点区和背景区之间进行了更多地组织和加工,有利于学习者在认知加工过程中对表征信息不断从三重表征角度进行深度整合,形成三重表征思维,并且利用背景区B的知识标题信息对整体的知识范畴进行了更加合理的认知,说明被试在学习时基于F+C课件的三重外部表征呈现策略能对学习者的注意进行合理地分配和引导。

3.3.4 课件类型对眼动轨迹的影响

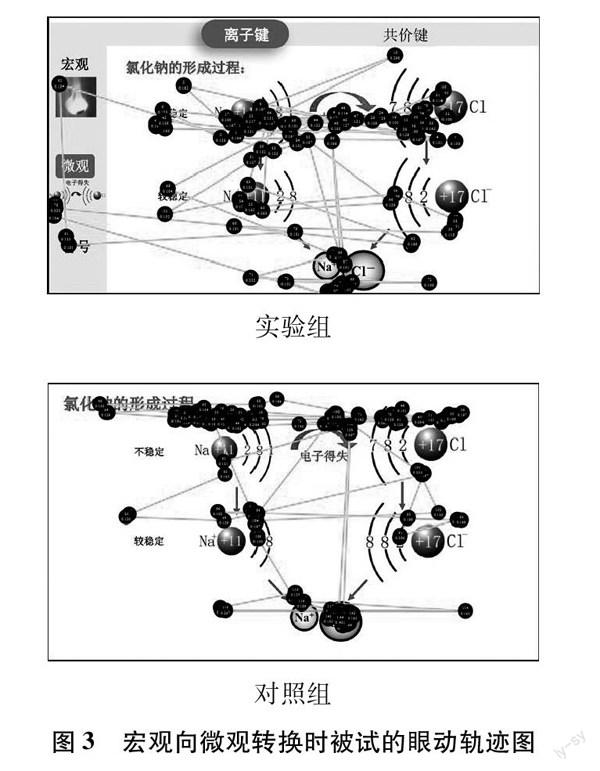

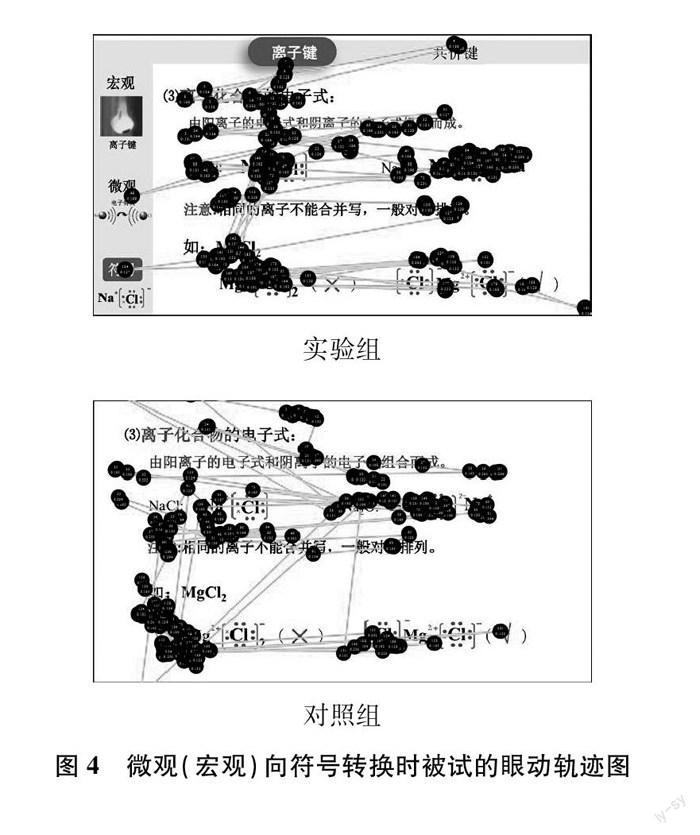

眼动轨迹是眼睛注视过程中视线所经过的移动路径,即各个注视点之间按时间顺序的连线。图3、图4是两组被试学习时典型页面的眼动轨迹图,每个圆点表示一个注视点,注视点越多,表示被试越关注。

3.3.4.1 宏观向微观转换

当学习内容从宏观知识转换到微观知识时(见图3),实验组、对照组被试在焦点区微观知识的注视点密度相当,说明两组被试对焦点区微观知识的加工深度相近。同时,实验组被试的注视点在三种表征信息背景区A也有分布,眼动轨迹反复在焦点区和背景区之间扫视,说明由宏观向微观转换时,实验组被试借助背景区中相关的宏观、微观信息进行认知加工,不仅复习了宏观知识,还能促进对焦点区(即微观知识)的学习。同时,学习者开始在头脑中建构三重表征知识体系。此外,被试还从背景区B获得了知识标题信息,强化对焦点区知识所属范畴的认识。

3.3.4.2 微观(宏观)向符号转换

当学习内容从微观(宏观)转换到符号知识时(见图4),实验组被试的眼动轨迹先集中于焦点区符号知识,对焦点区符号知识进行深度理解加工。同时,学习者也在焦点区和背景区之间扫视,在头脑中利用背

景区A的三种表征信息对“NaCl形成”的三种知识进行深度整合与加工,建立关于“NaCl形成”这一知识三种表征之間的有机联系,使学习者形成三重表征思维方式,达到在三种表征之间灵活、自由地转换。

4 结论与启示

4.1 结论

首先,F+C课件的三重外部表征呈现策略对三重表征转换学习效果有影响,表现为促进作用。

其次,F+C课件的三重外部表征呈现策略对注意分配有影响。当使用三重外部表征呈现策略时,实验组被试对焦点区的关注程度会有所降低,将部分关注分散到其他区域;同时,实验组被试眼跳次数显著增加,将部分注意分配到背景区。其中,背景区A中的三种表征信息更能吸引学习者的注意。可见,三重外部表征呈现策略有效地引导了学习者的注意力,帮助学习者合理地分配认知资源,使学习者在有限时间内将认知加工资源更多地集中于三种表征信息的理解和整合。

再次,F+C课件的三重外部表征呈现策略对认知负荷有影响。PAAS量表和瞳孔面积标准差分析结果表明,三重外部表征呈现策略可以降低学习者的认知负荷。结合访谈资料,本研究认为三重外部表征呈现策略在传统课件的基础上适当地添加了提示信息,使学习者合理分配了认知资源,所以在一定程度上降低了学习者的认知负荷。

4.2 启示

首先,结合教学内容特点,合理使用三重外部表征呈现策略。从视觉可视化层面帮助学生“看到”三种表征间的动态转换过程和联系,实现表征过程的可视化,从而帮助学生在头脑中完成三重内部表征的意义建构。在化学教学过程中,教师要根据教学内容的特点,挖掘知识点的三重表征,合理使用三重外部表征呈现策略把潜在的表征过程用可视化的形式呈现出来,将表征过程外显化,帮助学生建构三重内部表征。

其次,合理设计多媒体课件,提高多媒体课堂教学效率。研究发现,根据教学重难点,合理规划课件页面布局,选择合适的呈现方式,设计符合学生思维特点、认知规律的课件,能大大促进学生的学习[9]。基于此,在课件结构上,可采用模块化思想,将传统的线性结构变为焦点-背景的非线性结构,把课件设计成利于学生学习的导航器,增强课件与学习者的交互性[10]。然后,在课件内容的呈现顺序上,要能反映学习内容的层次性。

再次,利用先进的教育研究技术,揭示学生的认知加工过程。在已有的教学实践研究中,纸笔测验是研究者验证教学策略有效性的主要研究方法。然而,该方法仅从学习结果的角度检验教学策略有效性,缺乏从学习过程视角探析学生认知加工活动的相关研究。可以结合先进的眼动追踪技术,全方位地了解学生学习效果和认知加工特点,探究学生学习过程差异,以便对学生进行准确地指导。

参考文献:

[1] 元春晖. 朝、汉族高中生化学三重表征转换能力的比较研究[D]. 延边:延边大学硕士学位论文, 2013.

[2] Dori Y J, Hameiri M. Multidimensional Analysis System for Quantitative Chemistry Problems: Symbol, Macro, Micro, and Process Aspects [J]. Journal of Research in Science Teaching, 2003, 40(3): 278~302.

[3] Wu H K, Krajcik J S, Soloway E. Promoting understanding of chemical representations: Students' use of a visualization tool in the classroom [J]. Journal of Research in Science Teaching, 2001, 38(7): 821~842.

[4] 张丙香, 毕华林. 化学三重表征的含义及其教学策略[J]. 中国教育学刊, 2013,(2): 73~76.

[5] 郑燕, 曾国芬, 余晓雯等. 焦点-背景技术在PPT课件标题制作中的应用[J]. 浙江理工大学学报, 2014, 32(12): 530~534.

[6] 皮连生主编. 教育心理学 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2004: 261~262.

[7] 张怡纳. 基于MAS问题编码的化学三重知识表征研究[D]. 上海:华东师范大学硕士学位论文, 2008.

[8] Paas F G W C, Van Merrienboer J J G. Instructional control of cognitive load in the training of complex cognitive tasks [J]. Educational Psychology Review, 1994, 6(4): 351~371.

[9] [美]理查德·E.迈耶著. 牛勇等译. 多媒体学习[M]. 北京: 商务印书局, 2006: 53~54.

[10] 耿建民. 基于课堂教学的多媒体课件设计研究[J]. 中国电化教育, 2011,(6): 85~88.