农村初中生化学微粒观发展现状研究

2022-05-30刘东方徐岩朱玉军薛峰

刘东方 徐岩 朱玉军 薛峰

摘要: 在分析现行课程标准、教科书及相关研究成果的基础上,概括出初中化学微粒观的6个构成要素。基于Rasch理论模型设计测试题,测查出农村初中生的微粒观整体发展水平中等偏下。从四方面提出教学建议:农村教师要加强对微粒观的认识,夯实自身知识和观念基础;依据发展层级设计教学,逐步提升学生认识的系统性、精准性和深刻性;设计问题链,引导学生应用微粒观建构问题解决思路;增强形象化支持技术的应用。

关键词: 农村初中生; 化学微粒观; Rasch理论模型

文章编号: 1005-6629(2022)11-0021-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

微粒观是一种重要的化学观念和上位知识,统领化学物质性质、化学反应等具体知识[1]。对于初中生来说,微粒观既能帮助他们从微观角度认识生活中的现象,体验重要的认识方法,又能发展科学的认识方式和科学品质[2,3]。微粒观是初中化学核心内容之一,具有重要的学习价值。

目前,对于微粒观的研究,一方面聚焦于微粒观的界定和内涵,认为微粒观是对世界本源的回答,体现化学学科在原子、分子层次上研究物质的组成、结构、性质及变化的具有定义作用的特征[4];微粒观来自于具体的化学知识,是微粒知识在学习者头脑中的总观认识[5]。另一方面,研究者基于微粒观发展进阶,开发调查问卷、访谈提纲和测试工具,测查初中生微粒观发展水平[6],使用得分及正确率来统计数据,得出不同水平的学生比例[7],但没有进一步描述处于不同水平学生的微粒观学习表现。

此外,在现有研究中,少见针对农村初中生微粒观发展情况的研究。鉴于此,对农村初中生微粒观开展调查研究,了解其发展现状并针对存在的问题提出建议。

2 研究设计

2.1 初中生化学微粒观的评价标准建构

2.1.1 初中生化学微粒观的评价要素

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)分别在“物质的组成与结构”及“物质的化学变化”主题中设置微粒观相关内容标准[8]。微粒观的内涵主要包括:物质由肉眼看不见的微粒构成;微粒是不断运动的、彼此有间隔的;在构成物质的微观粒子中,原子是最为基本的,它既能直接构成物质,又能先构成分子或离子,再由分子、离子构成物质;微观粒子很小,体积与质量需要用专门的量器度量、用专门的单位表示。

此外,还有两方面內容与微粒观高度相关,一是溶液中的微粒。当物质以分子或离子形式分散到另一种物质中形成溶液时,微粒就在溶液中大量存在,微粒的不同特征使溶液呈现出不同的性质。二是化学变化中的微粒。原子重组反映了化学变化的本质特征,既能定性地解释化学变化前后反应物与生成物的质量关系,又能进一步利用微粒的相对质量,定量地分析反应物或生成物的质量。

本研究依据课程标准、义务教育化学教科书(上海教育出版社和人民教育出版社)[9,10]及现有研究分析,建构出微粒观的6个构成要素:(1)物质由肉眼看不见的微粒构成;(2)微粒有自身的性质;(3)原子是构成物质的最基本微粒,不同微粒之间能相互转化;(4)微粒在物质中的分散是溶解的本质,微粒使溶液呈现不同性质;(5)微粒具有一定的相对质量;(6)反应物的原子重新组合而生成其他物质是化学变化的实质。

2.1.2 评价要素的水平界定

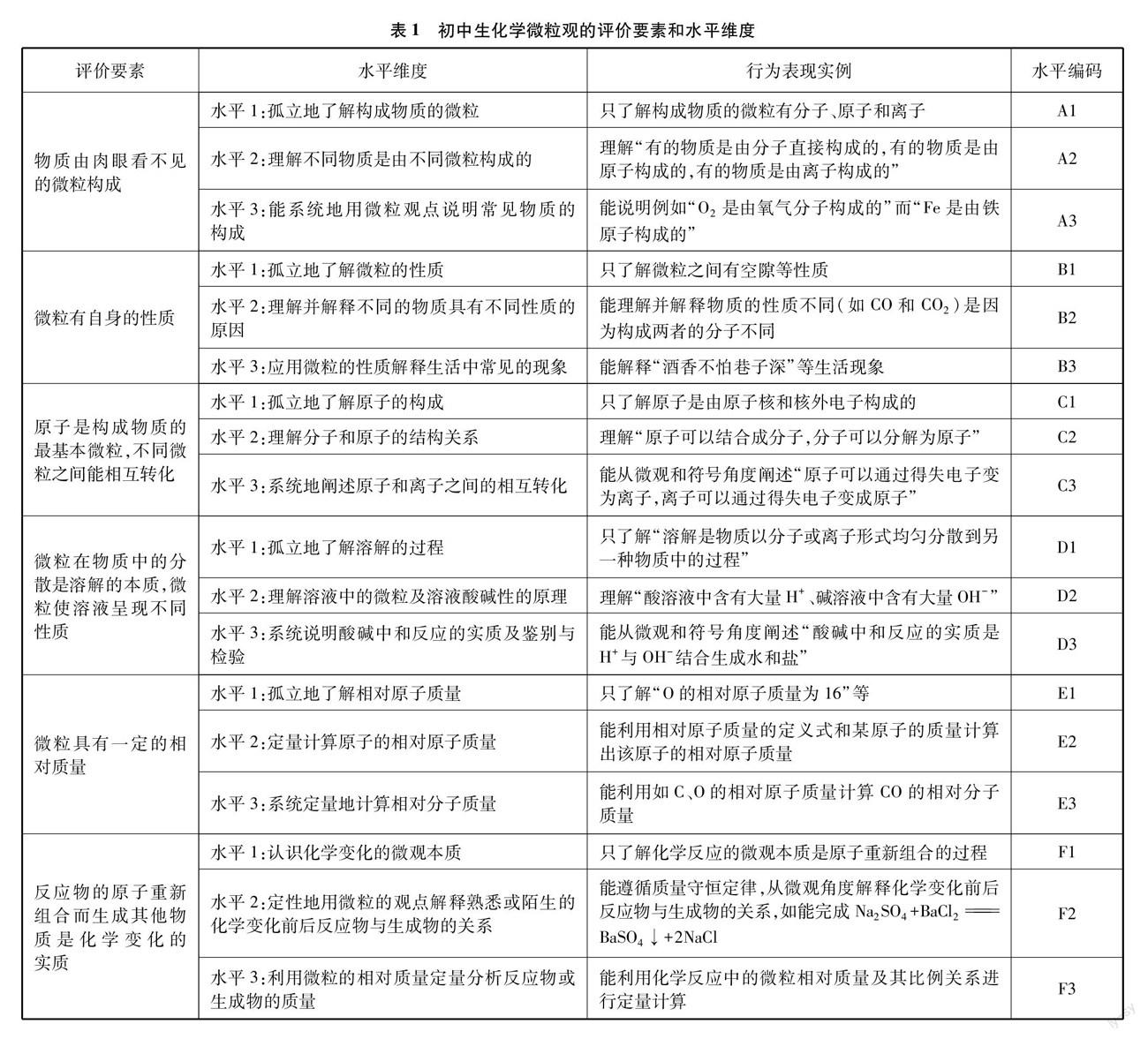

参考学科能力表现模型[11],依据课程标准的内容要求,将每个要素分别由低到高划分为3级水平,并界定每级水平的行为表现,如表1所示。水平划分的主要依据是系统性、精准性和深刻性,具体表现为“孤立-系统”“定性-定量”“认识-理解-应用”。

例如,“微粒有自身的性质”要素,水平1为孤立认识水平,即“孤立地了解微粒的性质”,具体表现为“只了解微粒之间有空隙等性质”;水平2为孤立理解水平,即“理解并解释不同的物质具有不同性质”,具体表现为“能理解并解释物质的性质不同(如CO和CO2)是因为构成两者的分子不同”;水平3为系统应用水平,即“应用微粒的性质解释生活中常见的现象”,具体表现为“能解释‘酒香不怕巷子深等生活现象”。

2.2 实施过程

2.2.1 研究方法

本研究采用基于Rasch模型的测试法。Rasch模型在理科教育教学中初步得以应用[12~14],为本研究提供方法论支持。同时,基于Rasch模型的统计软件能计算试题难度值和学生水平值,得出学生微粒观发展的整体怀特图,刻画不同水平学生的具体表现。

2.2.2 测试工具开发

首先,收集我国各省市2018~2021年化学中考试题,提取微粒观相关内容试题,建立试题库。其次,依据评价要素的水平维度,分别从试题库中的选择、填空和计算题中选择并改编,共编制18个测试题目,一一对应于评价要素的每个水平维度。

例如,“微粒有自身的性质”要素包含三个水平维度,水平1对应的题目是“以下对微粒的性质描述错误的是:A.构成物质的微粒是在不停地运动的;B.温度越高,微粒的运动速率越快;C.分子的质量大于原子的质量;D.微粒之间有一定的空隙,不同物质微粒间的空隙大小不同”。考察学生能否了解并记忆微粒的基本性质。水平2对应的题目是“请用微粒的观点解释为什么一氧化碳与二氧化碳性质不同”。考察学生在了解“物质是由微粒构成的”基础上,进一步判断出使两种气体性质不同的原因是分子不同。水平3对应的题目是“下列事实的微观解释不正确的是:A.水通电生成氢气和氧气——化学反应中分子发生了改变;B.压瘪的乒乓球在热水中能鼓起来——温度升高,分子变大;C.端午时节粽飘香——分子不断运动;D.氧气和液氧都能支持燃烧——物质的分子相同,其化学性质相同”。考察学生面对多种复杂问题时,迁移应用微粒的观点加以阐释的能力。每个水平维度答对赋1分,答错赋0分。

2.2.3 样本选择

在辽宁省L市的25所农村初中随机选择5所学校,生源均为当地就近入学的农村家庭子女,能够代表典型的农村学生。进而在这5所学校中随机选取365名九年级学生。

2.2.4 测试安排

测试时学生已经学完“物质的组成与结构”及“物质的化学变化”两个主题下的全部内容并进入中考复习阶段。由化学教师发放试卷并监考,发放试卷365份,回收试卷365份,回收率为100%,有效率为100%。

3 测试工具质量及测试结果分析

3.1 测试工具的质量分析

应用Rasch模型检验测试工具的信度,得到测试题目的INFIT MNSQ均值为0.99,接近MNSQ的理想数值1,表明收集的数据与理想模型拟合程度较高。测试题目分离指数为8.85,分离度较好。将分离指数轉换得到试题整体信度为0.99,表明试题可信。单维性检验发现有3道题目超出接受范围(-0.4~+0.4),仅占题目数的17%,表明测试题具有单维性,能指向并反映学生的微粒观。

3.2 测试结果与分析

3.2.1 农村初中生微粒观整体发展水平中等偏下

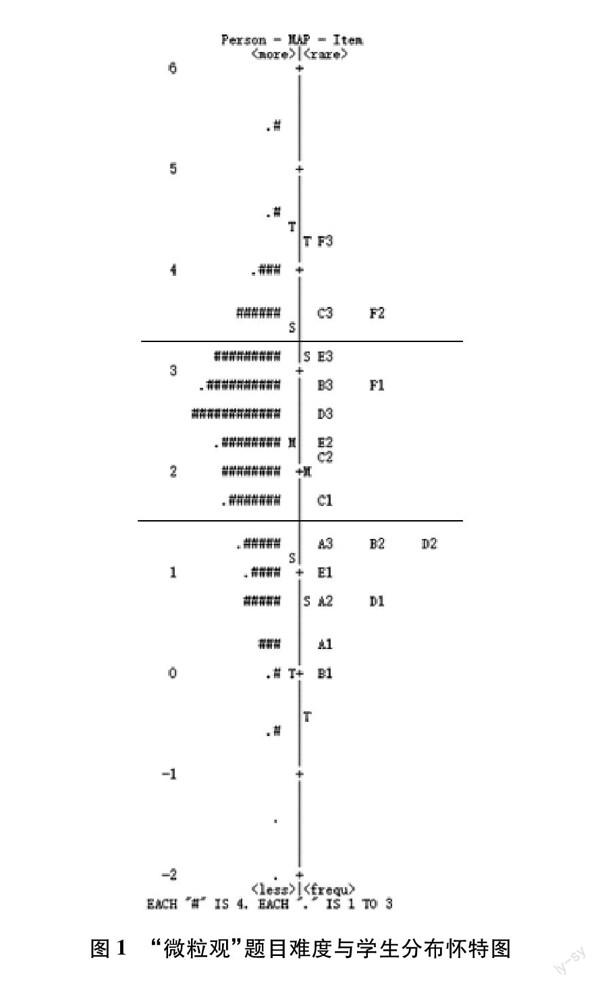

试题题目难度与学生分布怀特图(如图1所示)显示出学生个体与试卷的整体情况。依据怀特图,采用书签法(BookMark),划定学生微粒观发展层级。

第一,综合考虑微粒观的能力要素、试题难度值,以及怀特图反映的项目难度与个体能力之间的关系,通过逻辑分析初步划分层级。第二,用SPSS26.0对各层级进行单因素方差分析,检验其显著性差异。第三,确定各层级所对应的试题难度值范围。第四,确定学生微粒观整体发展由低到高的三个层级(即层级一至层级三)。学生在不同层级上的分布情况和具体表现如下:

层级一的学生平均分为5.4分,占学生总数的26%。这些学生以孤立、认识水平为主,逐渐向理解水平过渡。具体表现为:能孤立地了解构成物质的微粒、微粒的自身性质、溶解的过程以及相对原子质量;理解不同物质是由不同微粒构成的,能解释不同的物质具有不同性质的原因,理解溶液中的微粒及溶液呈现酸碱性的原理;能系统地用微粒观点说明常见物质的构成。

层级二的学生平均分为10.6分,占学生总数的62%。这些学生以理解水平为主,逐渐向应用、系统水平过渡;在精准性上,逐渐进入定量水平。具体表现为:在层级一基础之上,能孤立地了解原子的构成,认识化学变化中的微观本质;理解分子和原子的结构关系,定量计算原子的相对原子质量;应用微粒的性质解释生活中常见的现象,系统说明酸碱中和反应的实质及检验与鉴别,能系统定量地计算相对分子质量。

层级三的学生平均分为14.7分,占学生总数的12%,在系统性、深刻性和精准性方面都处于最高水平。具体表现为:在层级一、二基础之上,能定性地用微粒的观点解释熟悉或陌生的化学变化前后反应物与生成物的关系;系统地阐述原子和离子之间的相互转化,利用微粒相对质量定量分析反应物或生成物的质量。

综合以上分析可知,大多数农村初中生处于第一和第二层级,微粒观整体发展水平中等偏低。

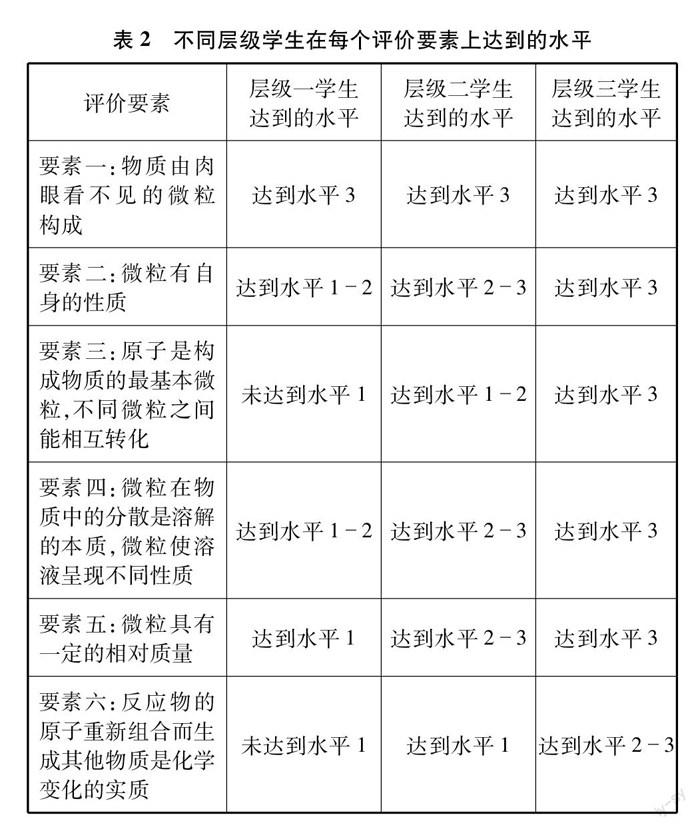

3.2.2 不同层级学生在各要素发展水平上的表现不均衡

在图1中,A1~F3分别表示每个要素的不同水平维度,从图中查看位于每个层级上的要素及其水平,可得出不同层级学生在每个评价要素上达到的水平(如表2所示)。对于要素一,三个层级的学生均能达到水平3,说明对具体微粒有较好认识。对于要素二和要素四,每个层级学生呈现出逐级递进的变化。对于要素五,层级一的学生仅达到水平1,没有过渡到水平2,但层级二的学生呈现出递进趋势。对于要素三和六,达到层级二的学生才开始进入水平1,层级三的学生呈现出递进趋势。可以看出,不同层级学生在各要素发展水平上的表现不均衡,特别是要素三和要素六的发展水平亟待提升。

3.2.3 原因分析

农村初中生微粒观发展水平中等偏下的影响因素固然是多方面的,但主要原因是教师对微粒观的认识和教学策略存在不足。通过与农村教师交流和日常课堂观察,发现以下四方面的问题:第一,教师自身对微粒观内涵及构成要素的认识不足,导致在教学中引领学生建立微粒观的意识薄弱。第二,微粒观的教学更多是围绕概念进行文字解析,而对比、解释、设计等高水平认知任务较少。第三,依赖于习题强化[15],多局限于熟悉习题的反复训练,陌生情境的复杂型习题设计与解决相对缺乏。第四,对实物模型、动画模拟、实验演示等直观、形象化的支持技术使用还不充分。

4 结论与启示

4.1 研究结论

(1) 农村初中生化学微粒观整体发展水平中等偏下,主要呈现出由低到高的三个发展层级,学生人数分别占总数的26%、 62%和12%,每个层级有各自具体表现。

(2) 不同层级学生在各要素的发展水平上表现不均衡,特别是要素三和要素六的发展水平亟待提升。

4.2 研究启示

4.2.1 农村教师要加强对微粒观的认识,夯实自身知识和观念基础

从教师专业发展理论来看,教师对微粒观的认识很大程度上决定了学生微粒观发展水平。目前农村初中化学教师的总体学科教学知识与水平偏低[16],因此,农村教师要通过多种渠道,不断夯实自身的微粒观基础,从本质上理解微粒与宏观物质的关系、微粒的性质、微粒的构成与转化、微粒对溶液性质的影响、微粒的相对质量、微粒对于化学变化的意义等,形成完整系统的微粒观。此外,要通过教材分析等方式,明确不同阶段的教学内容对学生微粒观建构和发展水平的价值与作用。

4.2.2 依据发展层级设计教学,逐步提升学生认识的系统性、精准性和深刻性

针对农村初中生微粒观的整体发展水平及表现,遵循从孤立到系统、从定性到定量、从认识到应用的认知逻辑,螺旋递进地设计教学,逐步引领学生向高水平过渡。例如,设计“说明、解释、阐述、设计方案”等开放性问题,如“解释长期堆煤的墙角,墙壁内部也会变黑的原因”“制定酸性或碱性土壤的改良方案,促进农作物正常生长”,使学生从孤立、表面地记忆知识,转向系统地理解微粒本质,应用微粒的观点解决实际问题。

4.2.3 設计问题链,引导学生应用微粒观建构问题解决思路

学生微粒观发展水平主要表现在微粒观试题的解题上,学生只有具备良好的解题思路,才能灵活、顺利地解决问题。教师要开展单元整体教学[17],精心设计指向整体思路的问题链,引领学生建构问题解决思路。例如,对于“原子如何转化为离子”的问题,设计出“该原子的结构是什么”“原子容易失去最外层电子还是得到电子”“得失的电子数是多少,应如何表达”等问题链,使学生建立“分析原子结构及最外层电子数→判断最外层电子得失倾向→确认离子所带电荷数→基于表示规则呈现出离子结构”的整体思路。同时,通过问题链的设计,不断诊断学生微粒观发展水平,为教学改进提供依据。

4.2.4 增强形象化支持技术的应用

微粒观内容具有复杂和抽象的特征,需要通过实验、网络和信息技术等进行形象化和可视化支持。首先,演示实验能让学生直接看到由于微粒性质而发生的化学变化,使肉眼看不见的微粒运动转化为宏观的化学现象。其次,多媒体动画和软件的使用,清晰展现微粒的运动和变化特点。再次,使用模型加以模拟、观察、拼装和应用,通过画模型、描述模型、用模型模拟微粒运动等活动,促进知识向观念的转化。因此,形象化支持技术的应用,对于加深学生对微粒观的理解具有重要意义。

参考文献:

[1] 朱玉军, 王香凤. 科学核心观念的内涵及其教育价值分析[J]. 化学教学, 2017, (8): 10~14.

[2][5] 张发新. 谈“化学微粒观”的内涵及其教育价值[J]. 化学教育, 2015, 36(19): 8~11.

[3] 钱海如, 赵华. 初中生化学微粒观构建的实践反思——以“离子”教学为例[J]. 化学教学, 2017,(5): 35~40.

[4] 朱玉军. 中学化学的基本观念探讨[J]. 中国教育学刊, 2013,(11): 70~74.

[6] 刘崇清, 麦裕华, 何宗艳. 应用微观示意图探究初中生对化学反应的认识——以二氧化碳的性质为例[J]. 化学教学, 2022, (2): 13~19.

[7] 姜涛. 义务教育阶段学生微粒观形成现状调查[J]. 化学教与学, 2014, (12): 75~79.

[8] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 18~30.

[9] 王祖浩, 王磊主编. 义务教育教科书·化学(上、下册)(九年级)[M]. 上海: 上海教育出版社, 2011.

[10] 王晶, 郑长龙主编. 义务教育教科书·化学(上、下册)(九年级)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2011.

[11] 孙泽浩, 黄劲嵩, 王磊. 学科能力导向的“物质构成的奥秘”教学研究[J]. 化学教育(中英文), 2020, 41(1): 41~49.