主观性耳鸣患者听性脑干反应特征分析

2022-05-30于澜兰兰冀飞谢林怡熊芬王秋菊

于澜 兰兰 冀飞 谢林怡 熊芬 王秋菊

1 前言

耳鸣是指周围环境无声源或电刺激时,患者主观感受到耳内(或颅内)有声音的症状[1]。美国耳鸣临床指南显示,美国约5000万人以上有耳鸣主诉,成人耳鸣发生率约10%~15%[2]。国内人群中约10%~30%有耳鸣感受[3]。部分患者的睡眠、注意力、社会交往和工作家庭等受到耳鸣的严重影响,出现神经衰弱、焦虑、抑郁等现象[4]。耳鸣在60~69岁人群中发病率最高,约占31.4%[5]。因此,耳鸣是临床上迫切需要解决的难题之一。

耳鸣有多种分类方法,可分为主观性耳鸣和客观性耳鸣,前者指没有外界相关声源或电刺激,患者主观感受到的声音,后者指有真正的物理性声波存在,可被他人觉察或用仪器记录到的耳鸣,多为血管性疾病引起。临床上,绝大多数耳鸣患者表现为主观性耳鸣,主要为由大脑神经的异常活动引起的异常听觉感知,可能与耳部、听神经、全身性疾病等病变相关[6]。常规的临床检测常难以发现主观性耳鸣的异常表现,对耳鸣的诊断和治疗带来挑战。本研究结合各项听力学评估方法分析耳鸣患者的临床特征,以听性脑干反应的波形特征为客观检查结果验证耳鸣的存在,分析主客观评估方法对耳鸣检测的意义。

2 对象与方法

2.1 研究对象

选取门诊听力正常的主观性耳鸣患者26例(52耳)作为耳鸣组,年龄18~40岁,男女比例1:1。选取与对耳鸣年龄、性别相匹配的听力正常受试者18例(36耳)作为对照组。

排除标准:客观性耳鸣、上呼吸道感染、耵聍栓塞、耳道异物以及听神经瘤等疾病引起的耳鸣。无噪声接触史及用药史,无头颈部外伤,无严重精神性疾病及其他全身性疾病,排除外耳道、鼓膜及中耳病变。

2.2 研究方法

所有受试者进行听力学评估,包括纯音测听、声导抗和听性脑干反应(ABR)测试。耳鸣组受试者行耳鸣评估。

在符合国家标准GB/T 16403-1996的测听环境下进行纯音测听,本底噪声低于30 dB(A)。仪器采用丹麦Madsen Conera听力计,对两组受试者均进行常规纯音听阈检查,测听频率范围为0.125~8 kHz,听阈<25 dB HL判断为听力正常。

声导抗测试采用美国GSI Tympstar进行声导抗检查,鼓室图A型判断为正常,B型为平坦型,C型为负压型。

采用IHS诱发电位测试仪进行ABR潜伏期检测,刺激声类型为短声,刺激声强度为100 dB nHL,测试前进行皮肤处理,使用95%的酒精进行脱脂。参考电极置于乳突,前额正中近发际处为记录电极,眉间为接地电极。记录波Ⅰ、波Ⅲ、波Ⅴ的潜伏期、波间期及幅值,并计算波Ⅰ、波Ⅴ的波幅比及波Ⅲ、波Ⅴ的波幅差值。所有患者均签署知情同意书。

对耳鸣患者进行THI耳鸣问卷评估,并用丹麦听力计Madsen Conera和TDH39耳机进行耳鸣测试,包括耳鸣音调匹配和响度匹配。

2.3 统计学方法

采用SPSS 20.0进行数据分析。组间比较采用卡方检验。P<0.05为有统计学差异。

3 结果

3.1 听力评估

耳鸣组患者耳鸣评估结果显示,耳鸣类型均为单一频率的持续性耳鸣,平均听阈为8.65±4.36 dB HL。对照组平均听阈为3.40±2.38 dB HL。声导抗测试结果均为A型,镫骨肌声反射能引出。

3.2 听性脑干反应测试结果

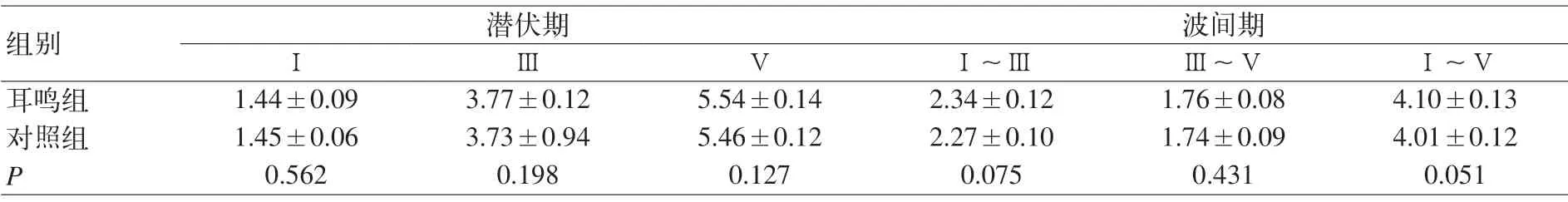

3.2.1潜伏期及波幅结果 耳鸣组和对照组在100 dB nHL的短声刺激下,均可引出波I、波Ⅲ、波V。比较耳鸣组和对照组波I、波Ⅲ、波V的潜伏期和波间期,2组潜伏期均在正常参考范围内,且2组间无显著差异(P>0.05)。波I~波Ⅲ的波间期≥2.5 ms记为异常,波Ⅲ~波V的波间期≥2.25 ms记为异常,波I~波V的波间期≥4.5 ms为异常,2组波间期无显著差异(P>0.05),见表1。

表1 两组各波潜伏期、波间期的比较(ms,±s)

表1 两组各波潜伏期、波间期的比较(ms,±s)

组别 潜伏期 波间期ⅠⅢⅤⅠ~Ⅲ Ⅲ~Ⅴ Ⅰ~Ⅴ耳鸣组 1.44±0.09 3.77±0.12 5.54±0.14 2.34±0.12 1.76±0.08 4.10±0.13对照组 1.45±0.06 3.73±0.94 5.46±0.12 2.27±0.10 1.74±0.09 4.01±0.12 P 0.562 0.198 0.127 0.075 0.431 0.051

3.2.2 耳鸣组和对照组各波振幅比较 在100 dB nHL的短声刺激下,比较耳鸣组和对照组波I、波Ⅲ、波V的波幅,2组波幅均在正常参考范围内,2组间无显著差异(P>0.05)。V/I波的波幅比值较对照组无显著差异(P>0.05)。

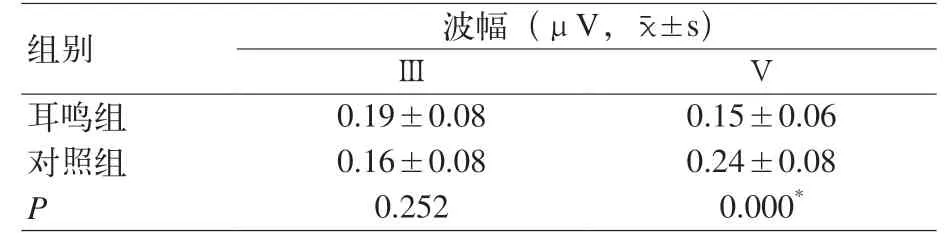

3.2.3 耳鸣组和对照组波Ⅲ、波V振幅比较 选择表现为大Ⅲ波小V波的耳鸣患者与对照组比较,见表2。耳鸣组26耳中,波Ⅲ波幅大于波V的有14耳,对照组18耳中未出现波Ⅲ波幅大于波Ⅴ情况,χ2检验显示,两组存在显著差异(P<0.05),见表3。

表2 Ⅲ波、Ⅴ波的波幅比较

表3 波Ⅲ波幅大于波Ⅴ波幅的比率[n(%)]

3.3 耳鸣评估

耳鸣组THI问卷结果显示,耳鸣患者79.2%为轻度,8.3%为轻微,8.3%为中度,4.2%为极重度。耳鸣音调匹配结果显示,耳鸣频率主要集中在4~8 kHz,占70.8%,4 kHz以下频率占29.2%。耳鸣的响度主要集中在5~35 dB HL。

4 讨论

耳鸣已成为临床常见症状之一,引起耳鸣的原因很多,但耳鸣的病理机制尚未完全明确。耳鸣的发生可能与耳、听神经、中枢听觉神经系统等不同部位的病变有关。目前,耳鸣的临床干预主要依靠患者主诉以及耳鸣的主观匹配,缺乏用于诊断和治疗的客观指标。耳鸣诊断首先应寻找耳鸣的病因,多数耳鸣(约90%)与听力变化有关[7],但临床上因耳鸣就诊的患者大多表现为纯音听力正常,不伴其他耳部病变症状,因此寻找耳鸣的病因成为难题。本研究通过对听力正常的耳鸣患者完善听力学检测,探讨耳鸣患者的客观检查方法,为耳鸣的临床诊疗工作提供参考依据。耳蜗损伤可能会引起耳鸣,但在损伤后短期内耳鸣可能不会被表现出来,而在一段时间后出现。中枢听觉结构的传入神经阻滞是通过耳蜗损坏引起听觉通路的改变,这可能成为耳鸣的基础[8]。耳鸣可以起源于听觉通路的任何部位,大多情况下,耳鸣的来源不明确。曾有研究提出耳鸣是一种幻听,类似于幻痛[9]。在颞叶皮层最容易观察到大脑皮层活动,这些部位参与正常的听力,而耳鸣被怀疑是局部的,说明耳鸣不是幻听现象,而是错误的皮层听觉感知,这是由中枢听觉系统异常的神经过度活跃导致[10]。主观性耳鸣作为耳科常见症状之一,其溯源及定位是两大难题,需要结合多学科诊疗才能找到病因。耳鸣的产生与中枢听觉系统神经元自发放电率和神经同步性增加有关[6]。中枢神经系统通过神经重塑引起的各种形式的损伤,特别是功能的改变可能与耳鸣的产生有关。神经中枢的可塑性变化是耳鸣产生的原因[11]。目前临床上,排除听力损失引起的耳鸣外,引起耳鸣的原因仍是一个难题。因此,本研究对听力正常耳鸣患者行客观性检查,以期有助于耳鸣诊治。

耳蜗损伤引起听觉中枢结构的传入神经阻滞导致神经变化,从而引起耳鸣感知[12]。ABR主要反映传导通路中不同结构产生的生物电反应[13]。通常情况下,每个核团活动时在颅脑表面都能记录到电位,只是不同位置记录到的幅度不同。从神经生物学角度分析,波Ⅲ升高可能是相应皮层过度兴奋导致。ABR记录电极置于颅顶或近发际处,越靠近记录电极处的幅值越高,正常情况下,波V幅度最高,ABR波Ⅴ幅度降低提示耳蜗传入通路病变。关于潜伏期和波间期,本研究中两组无显著差异。研究报道,耳鸣患者Ⅴ/Ⅰ波的波幅比下降或Ⅰ波的波幅明显下降[14,15]。波Ⅰ的波幅下降提示耳鸣患者耳蜗内毛细胞的初级传入神经出现损伤,可能是导致耳鸣发生的原因。本研究耳鸣患者表现为Ⅲ波幅度相对高,而Ⅴ波幅度减小,且波Ⅴ的波幅显著小于对照组。在常规ABR检查中,波Ⅴ幅值大于其余各波的幅值,本研究耳鸣组出现大Ⅲ波小Ⅴ波的比率为53.9%,与对照组有显著差异,与刘淑芳等[16]的研究结 果一致。Ⅴ波来源于下丘,出现Ⅲ波幅度大于Ⅴ波现象可能是由于下丘神经元兴奋数量发生变化引起。研究报道,给予水杨酸盐后,听觉皮层的听觉诱发反应增强,提示可能与耳鸣相关[17]。本研究由于样本量较小,未对受试者耳鸣发病时间和持续时间进行详细划分,后续应进一步扩大样本对受试者行细致分型分类研究。

综上,对于听力正常的耳鸣患者行ABR检测有助于耳鸣患者特殊的临床表现,为进一步定位和定性诊断提供依据。听觉传导通路中,任何环节出现问题都有可能导致耳鸣的发生[18]。在临床工作中,仍需不断探索新的评估和治疗方法,尽可能为耳鸣患者做出客观评价,减轻患者痛苦。结合病程诱因及耳鸣程度等因素的深入分析,将耳鸣患者进行细致的分型分类是未来亟待解决的关键问题。了解耳鸣的发病机制对于明确诊断及精细划分耳鸣至关重要,进而有助于更好地进行耳鸣的干预和预防耳鸣的宣教。