曲式功能理论与奏鸣理论比较研究

2022-05-30王中余

王中余

西方曲式理论近三十年来取得突飞猛进的发展,从威廉·卡普林(William Caplin)的曲式功能理论到詹姆斯·赫珀科斯基(James Hepokoski)与沃伦·达西(Warren Darcy)的奏鸣理论,再到珍妮特·施马尔费尔特(Janet Schmalfeldt)的“渐进性曲式”(processual form)观念,西方理论家不断更新曲式分析的观念与方法。其中,曲式功能理论与奏鸣理论不仅影响广泛,理论体系也比较完整。奏鸣理论的代表作《奏鸣理论要素:十八世纪晚期奏鸣曲式的常规、类型与变异》(以下简称《要素》)在曲式功能理论的代表作《古典曲式:海顿、莫扎特、贝多芬器乐音乐曲式功能理论》之后出版,奏鸣理论对于奏鸣曲式各组成部分的论述自然与曲式功能理论不同。两种理论的著者以及其他理论家都曾在不同场合提及这种不同。然而,受篇幅或论题所限,有关两种理论异同的比较既不充分,也不系统。有鉴如此,本文从奏鸣曲式呈示部主部、连接部、副部、结束部以及展开部、再现部、引子与尾声等角度出发,比较两种理论的方法侧重与观点异同,并结合作品实例,阐述两种理论对同一首作品的不同观点。奏鸣理论主要研究对象为奏鸣曲式,因此,比较的重点是两种理论有关奏鸣曲式的论述。

一、主部

两种理论在论述奏鸣曲式呈示部主部时有较多共通之处。如论述主部结构时,两种理论都是先叙述主部的常用结构,之后再探讨非常规或特殊类型的主部;讨论主部主题的性格特征时,曲式功能理论认为主部主题具有引导性特征,奏鸣理论也提出“主部经常包含多个明显对立的因素,从而具有不稳定的特征”;在概念运用上,尽管赫珀科斯基与达西采用更加灵活的“句子”(sentence)观念,“乐句”(phrase)概念与卡普林也有分歧,甚至认为卡普林的“交混段落”(hybrids)有些问题,但是,奏鸣理论还是沿用了很多曲式功能理论的术语。然而,即便是在这一具有较多共同点的结构单位的论述中,两种理论也存在一些细节区分。如关于奏鸣曲式主部的结构,曲式功能理论的判断就比较肯定:“奏鸣曲式呈示部主部通常采用常规的主题类型,如句子、乐段、交混段落、三段式或二段式等”;奏鸣理论则采用更加中性的表述:“主部主题可能是乐段、句子、一气呵成的乐句、或更加复杂的结构”。

两种理论主要不同体现于对非常规或特殊类型主部的界定。按照卡普林的说法,“非常规主部类型”是指那些“难以归入句子、乐段、交混段落等常见类型”,而且“并不是这些常见类型变体”的结构。他鉴定的非常规主部类型包括:

1.八小节主题。这个主题在长度上与句子、平行乐段以及各种“交混段落”一样,但是句法结构不规则、不对称;

2.主持续音之上的号角音型(fanfare gestures);

3.省略开始功能,即从延续(continuation)或终止功能开始的段落;

4.其他松散结构。

就两种理论的适用性来讲,对于古典乐派奏鸣曲式主部的分析,曲式功能理论更加精准。当曲目范围拓展到浪漫派尤其是晚期浪漫派作品,奏鸣理论的优势会更加明显。例如,对于贝多芬第九交响曲第一乐章主部主题以及布鲁克纳交响曲主题的剖析,奏鸣理论所谓目的性生成主题的论述不仅恰逢其用,而且也体现出奏鸣理论的包罗广泛,而这种类型的主题陈述便超出了曲式功能理论的分析范畴。

二、连接部

两种理论在探讨连接部时开始呈现更多的区分。在连接部类型划分上,曲式功能理论以是否转调为依据,将连接部划分为转调的连接部与不转调的连接部,并由此衍生出兼具转调与不转调段落的所谓“两部分的连接部”。奏鸣理论则认为:“连接部的主要特征取决于它在呈示部中所处的位置与倾向性(即从呈示部哪里开始,在向中间停顿推进过程中所起的作用),以及连接部织体在集聚能量中的功能”。两种理论对于连接部的不同关注和侧重泾渭分明。

与曲式功能理论以调性为依据将连接部划分为转调与不转调两种基本类型的方法不同,奏鸣理论根据是从重复主部主题的某个材料开始还是采用新材料开始,将连接部划分为“融合的(merged)连接部”和“不融合的(non-merged)连接部”两种类型。“不融合的连接部”又可细分为“独立型”和“展开型”两类;“独立型”连接部采用全新的主题,“展开型”连接部虽然也算作新主题,但是其中的某些动机或音型来自于主部。“融合的连接部”则包括从主部主题重复开始、从乐段下句开始、从句子延续阶段开始、从各种“交混段落”后半部分开始以及从三段式、二段式再现部分开始,然后逐渐溶解、转化而形成的连接部。由此可见,尽管曲式功能理论也声称其理论兼顾主题与和声两个维度,但在实际操作中却更多体现出向和声这一维度的倾斜,毕竟,曲式功能判定的基准是和声而不是主题。奏鸣理论则更多体现出真正的兼容并包,主题在奏鸣理论中得到更多的关注,主题在曲式结构和功能判断中的权重得到极大提升。

两种理论的明显分野体现在对连接部结束的考察。奏鸣理论是在连接部结束这个部位形成了该理论标签式的概念:中间停顿(Medial Caesura)。所谓“中间停顿”是指在连接部结尾出现,并得到多种音乐手法强调的间断或停顿。它将呈示部划分为主、属两个部分(在小调奏鸣曲式中则划分为主调和关系大调这两个部分)。谱例1选自莫扎特《D大调钢琴奏鸣曲》第一乐章,第21小节即为“中间停顿”,前三拍为“中间停顿”常见的“三击”,最后一拍真正休止,之后出现抒情的、弱力度的副部主题。

谱例1.莫扎特《D大调钢琴奏鸣曲》(K.284)第一乐章第16—23小节(17)节选自《要素》第三章第一个谱例。参见注①,p.32,ex.3.1。

奏鸣理论不仅概括了“中间停顿”的和声常规,即“属调半终止”“主调半终止”“属调完满终止”“主调完满终止”四种类型,建构起以最典型的“中间停顿”为起点,经由“停顿填充”“中间停顿谢绝”直至“中间停顿变异”的“中间停顿”现象链,还以是否存在“中间停顿”为依据,将奏鸣曲式的呈示部划分为“两部分的呈示部”与“连续性呈示部”两种类型。那么,曲式功能理论是否也有类似的观察呢?

在“连接部结束”这一部分开始,卡普林这样写道:连接部结束常常表现出以下特征:“旋律—动机材料的‘肃清’(liquidation)”,织体的俭省,有时(但并不总是)出现节奏运动的中断,从而为副部主题的进入做准备。(连接部)最后或是以属调的属和声结束,或是以主调的属和声结束。由此可见,卡普林不仅注意到连接部常以半终止结束,而且,他还指出连接部结尾常有节奏的“中断”。因此,与其说“中间停顿”是奏鸣理论的独创,不如说连接部结尾的“中断”现象是两种理论甚至多种曲式理论的共同发现。不同的是,奏鸣理论是在详尽考察古典奏鸣曲式连接部结束部分常规及其变化的基础上,建构起了体系化的理论(即中间停顿理论),这一理论是奏鸣理论最重要的学术贡献之一。

三、副部

两种理论的真正分歧体现在对副部的认知。首先,两种理论对于副部构成有不同的侧重。奏鸣理论更多关注副部主题的风格,如典雅(galant)风格、歌唱(singing)风格、炫技音型(virtuosic-figuration)、学究风格(learned-style),以及副部主题与主部主题的关系;曲式功能理论则用大量笔墨列举副部主题的散化手法,包括采用不完满终止、阻碍终止、规避终止(evaded cadence)以及半途而废终止(abandoned cadence)对副部的扩充、延伸等。奏鸣理论关注主题或风格,而曲式功能理论更多倚重和声的分野再次得到印证。

两种理论本质的区分体现在如何界定副部的结束。奏鸣理论将副部主题进入后出现在副部调性上的第一个完满终止视为副部的终结,并将该完满终止命名为“呈示部必要闭合(essential expositional closure,简写为EEC)”。卡普林也要求副部结束于从属调性的完满终止,但是,他的副部可以是“两个或更多主题形成的主题群”,该主题群中的每个主题都以完满终止结束。因此,按照奏鸣理论,贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章副部结束于第91—92小节;按照曲式功能理论,该乐章副部结束于第103—104小节。仅就这首作品而言,很难抉择是奏鸣理论的判断合理还是曲式功能理论的结论更有说服力。按照奏鸣理论,该作品的副部结构是非典型的三元组结构。在长达34小节的副部之后第一次出现副部调性的完满终止,加上终止式之前数次出现具有静止功能的二分音符,将第一次完满终止视为EEC确实有一种目标到达的感觉。然而,按照曲式功能理论的界定,将副部调性第二次完满终止之后的音乐视为小结尾,无论是对于音乐的理解还是结构的判断,也同样令人信服。因为第二个完满终止之后音乐的主题上是第一个完满终止之后音乐材料的放大,加之这段音乐一直有主持续音托底,其稳定性明显强于前一个段落。由此可见,尽管曲式功能理论与奏鸣理论在某些奏鸣曲式副部终止位置的判定上存在分歧,但从其理论本身的建构出发,很难决定哪种理论的判断更占优势。如果一定要在两种理论之间做出抉择,笔者更加认同曲式功能理论对于这个乐章结束部分开始位置的判定。因为,第104—112小节的音乐所具有的效果更加类似“飞机着陆后在跑道上的滑行”。

两种理论的不同还体现在对查尔斯·罗森重要理论提法之一的所谓“三调呈示部”(three-key exposition)的再阐释。卡普林提出,第二个调(即副部开始的调)甚至不能称之为“调”,因为这个“调”很少得到闭合性终止式的确定。他认为,第二个“调”只是主调到副部调性转调过程中得到强调的一个调域,因此,他将这种类型的副部认读为转调的副部。转调的副部与副部内部的调式交替、某个调域的临时主音化(tonicization)一样,都是副部散化手法之一。奏鸣理论对于这种“三调呈示部”有不同的解读。按照奏鸣理论,“三调呈示部”一般可以划分出三个单元,即所谓“三元组”(Trimodular Block,简写为TMB):第二个调性开始第一个单元即TM;第二个调性开始第三个单元即TM;这两个调性之间还可以划分出第二个单元即TM,这个单元的显著特征是在其结束部分形成类似中间停顿的效果。因此,“三元组”中存在两个中间停顿:第一个中间停顿之后引出TM,第二个中间停顿之后引出TM。按照奏鸣理论,卡普林鉴定为“多重副部主题”的贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章第58—76小节为TM,第77—83小节为TM,第84小节开始为TM;还是被卡普林鉴定为“多重副部主题”的贝多芬《科里奥兰序曲》(Op.62)第52—83为TM,第84—101为TM,第102开始为TM。两种理论对于同一个作品存在不同的认知,其深层原因仍然是二者存在不同的理论建构,曲式功能理论主要是按照松散这一矛盾对立的功能来看待三调呈示部,而且考察的主要参数是调性与和声,奏鸣理论的三元组判断尽管主要的关注(即中间停顿)是和声,但是三元组本身的划分也有主题甚至织体、节奏维度的考量。因此,两种理论实际分析效力依然是各有千秋,较好的分析策略是将二者的优势统合起来,这样可以增进对于相关音乐片段的认知。

四、结束部

与副部结束位置判断标准不同有关,两种理论对于结束部位置、内容的论述也不相同。奏鸣理论将副部主题进入后,在副部调性第一个完满终止之后的部分称为结束部,并将结束部主题构成概括为小结尾模块、基于主部主题的单元、基于连接部主题的单元、新主题构成的单元等。奏鸣理论还讨论了这些模块、单元在结束部中可能出现的位置,如强力度的、基于主部主题的单元经常出现在结束部开始,小结尾模块则经常出现在结束部最后。曲式功能理论则只认可一种类型的结束部,即小结尾模块构成的结束部。不仅如此,卡普林还提出要用“结束段”(closing section)替代以往曲式理论常用的“结束部主题”。他认为,“结束部主题这一概念并不准确,各式各样的曲式语境中都会遇到这一术语,然而看不出它们之间的差异。”“很难确定哪种类型的主题应该视作结束部,它不像副部主题界定那样明确。”

只有在特定情况下,两种理论的结束部判断才会一致。即某个作品只有一个副部主题,这个主题以完满终止结束,之后续以小结尾模块构成的结束部。贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章就是如此。但是,大部分作品都不会如此省心。有的作品存在多个副部主题,如贝多芬《第九钢琴奏鸣曲》第一乐章;有的作品结束部存在多个单元,如莫扎特《A大调单簧管五重奏》(k.581)第一乐章;有的作品在副部和结束部之间存在介于二者之间的主题类型,如贝多芬《第一交响曲》第一乐章;还有的作品整个呈示部第二部分(包括副部与结束部)都不曾出现副部调性的完满终止,如贝多芬《第五交响曲》第四乐章。针对这些情况,无论是运用奏鸣理论的规则,还是采纳卡普林的观念,都存在理论与创作实践不一致的问题。两种理论对于同一首作品的分析结论也不相同。以上文论及的贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章为例,卡普林认为第92小节是第二副部主题的开始,赫珀科斯基与达西则将其视为结束部。

将第一个完满终止之后的音乐视为结束部,这种理论不仅与海因里希·科赫(Heinrich Koch)、安东·雷哈(Anton Reicha)等理论家视结束部为“附件”“后缀”的观念冲突,与奏鸣曲式的实践特别是1800年之后的奏鸣曲式也不适应;而遵照卡普林的理论,某些作品第一个副部之后的主题又明显具有结束部的特征。因此,赫珀科斯基与达西、卡普林都对自己的结束部理论进行了相应的补足:赫珀科斯基与达西发明了一些新的概念和术语(如S),以弥补第一个完满终止之后为结束部规则的疏漏;卡普林则通过将副部主题之后出现、具有结束部性质的主题命名为“伪结束段落”(false closing section),以维护自己理论的系统性。笔者认为,在很多情况下,将曲式功能理论的“伪结束段落”以及奏鸣理论中的S视作结束部,这样的解释与习见的认知更加一致。

五、展开部

奏鸣理论重要创新之一是在考察展开部主题构成及其排列顺序的基础上,提出“展开部循环”(developmental rotations)这一理论。“展开部循环”具有以下几个方面的内涵:其一,18世纪中期到19世纪甚至之后的奏鸣曲式中,展开部的结构布局(包括主题材料与排列次序)常与呈示部相同;其二,主部主题(甚至主调)经常首先在展开部出现,因此,可将主部主题视为展开部开端的第一常规(first-level default);其三,“插部性(episodic)的开端”与“基于结束部材料的开端”是展开部的第二、第三常规,这两种常规或是对第一常规的替代,或是主部材料出现之前的“插入”。换言之,主部主题尽管并未实际出现在展开部开始,但是在观念上可将这两个常规视作是对主部主题的“改写”(writing over)。按照赫珀科斯基与达西的说法:“没有陈述的(主部主题)与实际陈述的内容可能具有同样的重要性”。套用奏鸣理论的另一个重要观念即“曲式对话”(dialogic form):用“插部性的开端”与“基于结束部材料的开端”重写主部主题,是与主部材料首先在展开部出现这一常规的对话。

赫珀科斯基与达西认为,探究展开部的主题构成及其出现顺序,不仅是对勋伯格曲式观念的挑战——勋伯格认为展开部采用呈示部主题进行发展的次序是任意的,也是对申克、托维、拉特纳、罗森等理论家曲式观念的修正。那么,卡普林是否也曾论述展开部主题的构成与顺序呢?在讨论海顿作品展开部的主题动机构成时,他曾这样写道:“海顿的展开部一般展开来自呈示部的动机和伴奏音型,而且,展开部材料的出现顺序与呈示部类似。”他还进一步补充:“因为已有大量理论文献致力于呈示部动机如何在展开部变形和重组,本书不准备详细论述这一问题。”那么,卡普林的展开部观念又是如何呢?

卡普林将展开部分为引入(pre-core)、中心(core)与再现前连接(retransition)三个阶段:“引入”可以从主部主题的基本乐思开始,也可以从结束段落的材料开始,还可以从新材料开始;“中心”的主要特征是建立音组,然后模进;“再现前连接”包括再现部之前的属持续但是大于属持续,大致是从转回主调的地方开始。在《要素》一书中,赫珀科斯基与达西指出:“展开部循环以及与循环原则的对话是奏鸣理论最突出的贡献”。尽管如此,他们还是部分认可卡普林展开部分析方法的适用性。在对“展开部循环”进行详细论述之后,赫珀科斯基与达西又提出展开部的常规路径为四个区间,即“连接(link)、进入(entry)、中心与再现前连接”。除第一个区间即“连接”与卡普林不同外,后三个区间基本等同于卡普林的“引入、中心与再现前连接”。曲式功能理论展开部分析模式的适用性由此可见一斑。

两种理论对展开部的不同认知更加强化了二者立场的不同。奏鸣理论之所以会在展开部这一维度的考察之上提出曲式循环的观念,其深层的诱因依然是该理论对于主题的一贯重视,并在展开部的考察中得到凸显。曲式功能理论建构的出发点便是将音乐段落或部分进行阶段划分,再鉴定各个划分阶段的功能。这种段分的思维在展开部同样得到深化。值得提及的是,在展开部这一维度,两种理论不仅有不同的侧重和凸显,而且也都体现了对于之前其他理论的继承和发展。以查尔斯·罗森的奏鸣曲式为参照,尽管罗森也指出“在18世纪下半叶,展开部绝大部分是从属调上的主部主题开始,”但是罗森并未从这一观察中推导出曲式循环的理论;尽管罗森也对展开部进行了阶段性划分并对各个阶段进行功能概括,但由于罗森考察的奏鸣曲式范围比曲式功能理论更为宽广,而且更加体现出对于古典早期甚至之前奏鸣曲式的观照,因此,他将奏鸣曲式展开部划分为展开部分和再现前连接两个阶段,而不是曲式功能的三段式考量。

六、再现部、引子和尾声(39)再现部在规模和结构上与呈示部、再现部三足鼎立,但是在理论上除了与呈示部相应部分做对照比较外,似乎没有什么新的方法,因此,两个理论在这个部分都没有太多创新。考虑到文章每个部分规模大致相当,所以将再现部和引子、尾声合在一起论述。

两种理论对于再现部的论述初看略有不同。曲式功能理论是按照主部、连接部、副部、结束部的次序对再现部进行陈述,而奏鸣理论则因引入“奏鸣原则”以及再现部“叙事意涵”等论述而显得有些杂乱。然而,就其本质而言,两种理论对于再现部的论述都是按照从常规到变异推演,常规部分的论述主要是将再现部的四个组成部分与呈示部相应部分进行比较。奏鸣理论在这一范畴的特色是在逐部分比较的基础上进一步提出逐小节比较的思维,由此形成“对等小节”(correspondence measures)、“对应小节”(crux)、“对应之先的变动”(precrux alterations)等概念,对再现部的考察提出了更加精准的要求。之所以出现逐小节比较的思维,其深层原因依然是该理论对于主题以及主题出现次序的重视,奏鸣理论建构的重要思维之一便是参照呈示部的主题内容和次序,对展开部、再现部甚至尾声的主题进行观照和考量。

因循对于曲式功能的重视,卡普林认为尾声除了具有“结束之后”的功能,还具有“补偿功能”。他界定的“补偿功能”包括回溯主部主题的乐思、恢复再现部省略的材料、引用展开部的材料、形成新的力度曲线以及实现未实现的意图。赫珀科斯基与达西在尾声这一部分与卡普林有许多重合。他们也引用了勋伯格关于尾声是“一种外在的添加,”“很难说清楚为何要添加尾声,除了作曲家想要再说点什么”的论述。赫珀科斯基与达西也支持卡普林有关尾声功能的归类,尽管他们采用与卡普林不同的表述方式,如以“不完全的尾声循环”对应卡普林的“回溯主部主题的乐思”等。奏鸣理论在尾声这一部分比较有创意的观点是在“扩展的结束部”中鉴别出“内嵌式尾声”(Coda-rhetoric interpolation,简写为CRI)。按照这种观点,贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章第218—233小节就是一种“内嵌式的尾声”。因为,第218小节开始的音乐(包括其中的华彩部分)尽管具有尾声的性质,但是因其被两个阶段的结束部主题包含其中,将其视作“内嵌式尾声”更加契合作品的实际。

两种理论的明显不同还体现在引子这一维度。曲式功能理论尽管也将奏鸣曲快板乐章之前的慢板引子与主题之前的引子在层次与内容上区分开来,但是,这两种引子无论是术语(都是introduction)还是功能(都是before-the-beginning)都仍然相同。与曲式功能理论不同,奏鸣理论不仅将乐章之前具有静场、定性功能的前奏和主题之前具有引导性质的伴奏音型区分开来,还将前奏划分为较为长大的慢板前奏和简短的快板前奏两种。更重要的是,他们还将主题之前引子的标记变更为各种类型的“0模块”(zero-modules)。由此不仅将主题之前的引子视作主题的一部分,从而与前奏区分开来;将主部主题、副部主题、结束部之前的引入按性质分别标记为P、P、S、S、C、C;主部主题之前P、P又细分出“伴奏音型”“弱起模块(anacrusis-module)”“箴言、象征、先导动机”(the motto,Emblem,or Head-Motive)以及“双重引导音型”。需要指出的是,奏鸣理论主题之前的“0模块”并不仅限于引导性的音型或动机,一些主题性质的段落也被冠上“0模块”的标签。贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章第21小节、贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》第一乐章第51小节、贝多芬《第三交响曲》第一乐章第45小节开始的主题便被标记为S。由此可见,“0模块”的内涵远远大于引子性质的伴奏音型或动机。笔者认为,在引子这一维度,奏鸣理论比之前的理论都更加细致和准确。毕竟,将第五交响曲第一乐章前五小节标记为P,便为这五小节究竟是引子还是主部主题的聚讼画上了句号。

七、实例分析与比较

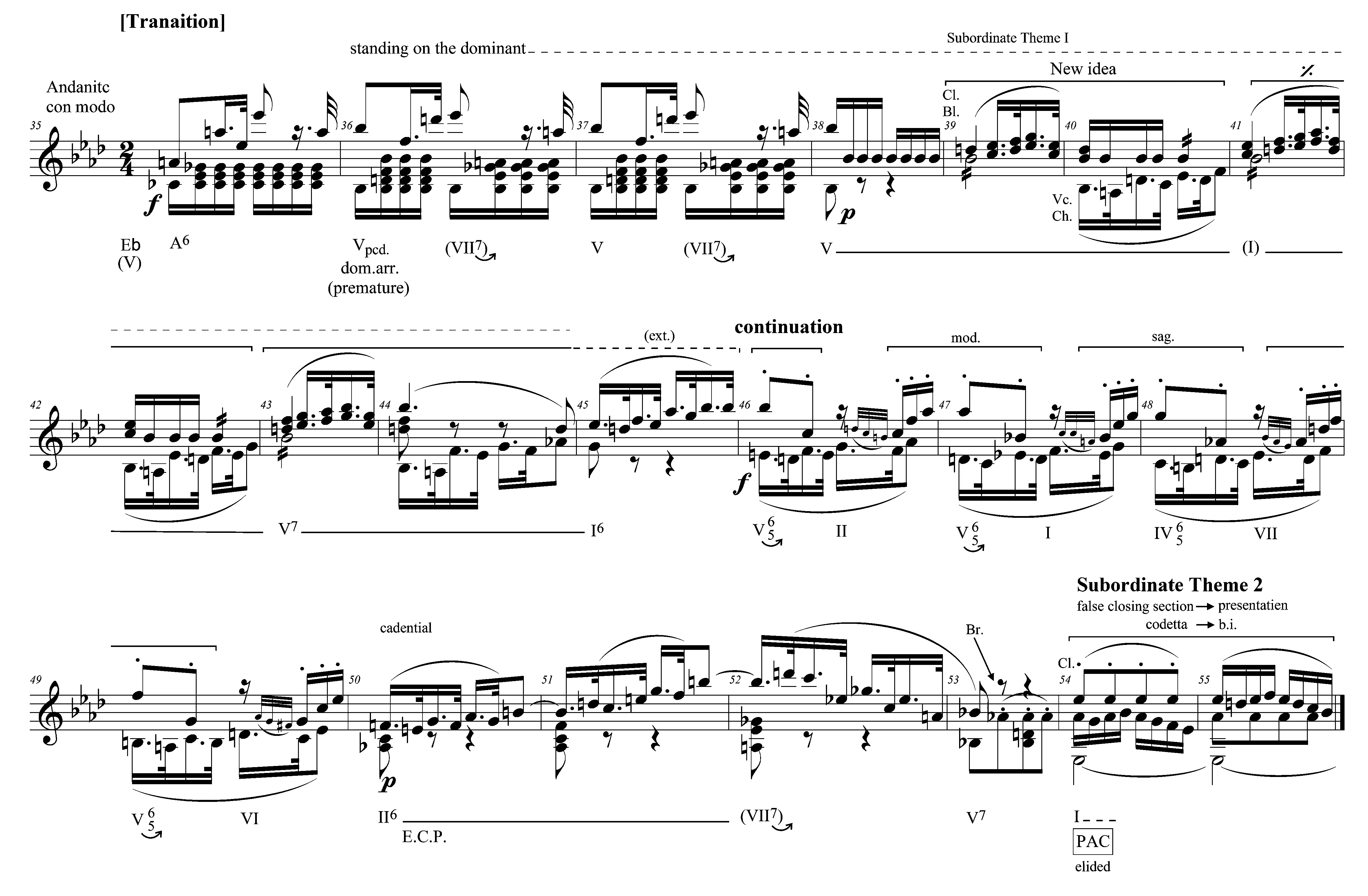

曲式功能理论和奏鸣理论的另一个共通之处是二者都主要是以18世纪晚期作曲家的作品为研究对象,更具体地说主要是以海顿、莫扎特、贝多芬的奏鸣曲、室内乐、交响曲、协奏曲等为研究对象。因此,两种理论尽管在作品聚焦方面也有不同,但是二者的理论阐述和具体分析中存在大量的作品重叠。仔细考察两种理论对于同一首作品或片段的分析,可以更加明确两种理论的分析聚焦和观点分野。以下就以莫扎特第三十九交响曲第二乐章为例(谱例2、3),集中比较两种理论对于同一个乐章的不同认知,以及二者之间互为补充的关系。

曲式功能理论将这个乐章鉴定为省略展开部的奏鸣曲式,认为这个乐章有两个副部主题(第39—54小节为副部第一主题,第54—60小节为副部第二主题),第60—67小节为结束部分及再现前连接。奏鸣理论的分析除了强调副部之前出现的中间停顿(MC),与曲式功能理论最大的不同是将第53—54小节副部调性的完满终止确定为呈示部必要闭合即EEC,并将EEC之后的54—67小节鉴定为结束部及再现前连接。

曲式功能理论将这个乐章再现部之后自137小节起的部分鉴定为尾声。之所以如此判断,当然是基于曲式功能理论所谓“尾声开始于再现部与呈示部不再对应那一刻”的界定,而且第137小节确实引入一个新的一小节原型并模进,之后转入属调并在属调上完满终止。

奏鸣理论对第137—143小节的音乐有着不同的功能解读,他将这段音乐解释为再现前连接,而且正是由于在再现部和主部主题的第三次陈述之间出现这一较长并重新激活属功能的再现前连接,奏鸣理论将这一作品的曲式类型界定为第一种类型的奏鸣曲式(即省略展开部的奏鸣曲式)和回旋曲式的交混,而不是卡普林界定的省略展开部的奏鸣曲式。由此可见,两种理论对于同一首作品具有不同的结构判断和音乐阐释。

就这首作品而言,将之分析为省略展开部的奏鸣曲式与习见的曲式判断更加吻合;而在呈示部的结构划分上,将第54—67小节的音乐视为结束部与再现前连接,这种判断更加接近通常的曲式认知。但是,通常的曲式认知并不一定完全正确或客观有效。曲式功能理论将第54—57小节的音乐解释为动态的“伪结束部分”,相较于更加静态的结束部或第二副部主题的判断,更加契合音乐作品的现场聆听与实际体验。曲式功能理论在分析中更多采用结合谱例的图表技术,标记主题的阶段以及各阶段的功能究竟是基本乐思的陈述还是裁截、模进构成的延续(continuation),并穿插各种精妙的回溯性重新阐释,初看起来会觉得曲式功能理论的分析更加细致和到位。但是如果能够注意到奏鸣理论将该乐章副部主题的结构也认读为句子,在字里行间能够读懂奏鸣理论对于这首作品曲式类型的细致界定,以及该理论独有的MC、S、S、EEC等标记和描述,及其在注释部分中有关这个乐章具有连续性呈示部倾向的提议,我们只能说两种理论各有各的细致和到位,更准确地说法是奏鸣理论在规避了曲式功能理论细致的基础上发挥了其理论独有的精准和生动,比如它将第39—45小节主部主题基本乐思的三次陈述理解为乐章主角(protagonist)对此前连接部暴风骤雨的回应,以及将58—60小节的终止式解读为“衷心感恩的自发流露”等。两种理论的精细、独到以及实质性的学术碰撞和理论分野,由以上陈述可见一斑。

谱例2.莫扎特《第三十九交响曲》(K.543)第二乐章第35—55小节(50)William E.Caplin,Classical Form:A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,Mozart and Beethoven,New York:Oxford University Press,1998,p.115 ex.8.14.

谱例3.莫扎特《第三十九交响曲》(K.543)第二乐章第132—145小节(51)同注①,p.182,ex.12.5。

结 语

从以上论述可以看出,赫珀科斯基与达西不仅熟稔曲式功能理论,借用了许多曲式功能理论的概念和术语,而且建构起可以与曲式功能理论等量齐观的理论体系。这些理论有些是对曲式功能理论的错位发展,如中间停顿、曲式循环;有些则与曲式功能理论截然对立,如副部结束位置的判断、结束部与引子的功能界定。如果说错位发展的理论丰富了对于古典风格、奏鸣曲式以及特定音乐作品的理解,截然对立的观点则为当下的曲式分析提出了挑战。某些情况下,我们很容易判断哪种理论更加合理,如将贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章第21小节视为S,便不如将其视为副部更容易让人接受;更多情况下则很难确定哪种理论更有说服力,如奏鸣理论的第一个完满终止规则与曲式功能理论的“只有结束段落而没有结束主题”的论断。不过,理论的对立并不必然会导致曲式分析的混乱。某些时候,同时调用两种理论甚至会增进我们对于特定音乐作品的理解。赫珀科斯基与达西在讨论展开部分析方法时就曾指出,“对特定展开部的深度认知需要对不同分析系统持开放的态度,有时需要同时运用几个不同的系统”。笔者认为,这样一种观点也同样适用于奏鸣曲式其它结构单位的判断与分析。因此,有关这两种理论的分歧和不同,笔者提议与其抉择二者的优劣,不如将两种理论的优势统合到同一首作品的结构认知和音乐阐释中,这种看似中庸的立场或许更加有助于音乐作品本真的揭示。