潘德列茨基的新浪漫主义音乐语汇分析

——以《第一小提琴协奏曲》及相关作品为依据

2022-05-30李鹏程

李鹏程

波兰作曲家克里斯托夫·潘德列茨基(Krzysztof Penderecki,1933—2020)在1960年代初以“音响主义”(Sonorism)成为先锋派领军人物,而后在1970年代却站到了先锋派的对立面,引领了“新浪漫主义”(Neoromanticism)的回归潮流,成为毁誉参半的争议人物。直至今日,学界对于潘德列茨基在新浪漫主义音乐语汇方面的创造性运用仍缺乏系统分析,致使其历史价值难以在学界达成共识。本文以潘德列茨基新浪漫主义时期的开山之作《第一小提琴协奏曲》(1976),以及一系列后续作品为例,剖析其新浪漫主义的音乐语汇特征,揭示其对浪漫主义晚期半音化和声体系的继承,以及具有潘德列茨基个人特征的技法元素。作曲家这一时期极具个人特征的新浪漫主义语汇在《第一小提琴协奏曲》中主要通过配器、动机、旋律、和声进行等诸多方面体现出来,并在其后一系列作品中得以延续。

一、反复低音确立调性中心

在瓦格纳、布鲁克纳、马勒、理查·施特劳斯等浪漫主义晚期作曲家的作品开场中,时常能听到持续低沉、气势宏大的音响,成为“世纪末”情绪的一个标识。例如,瓦格纳的《齐格弗里德》序曲始于大字组的持续F音,两支大管弱力度奏出“沉思”动机;布鲁克纳的《第九交响曲》第一乐章的引子始于这种晦暗深沉的音响:弦乐组持续D音作为背景,双簧管、单簧管和大管叠加,八支圆号奏出d小调主和弦的各音,同时加入定音鼓演奏的D音。

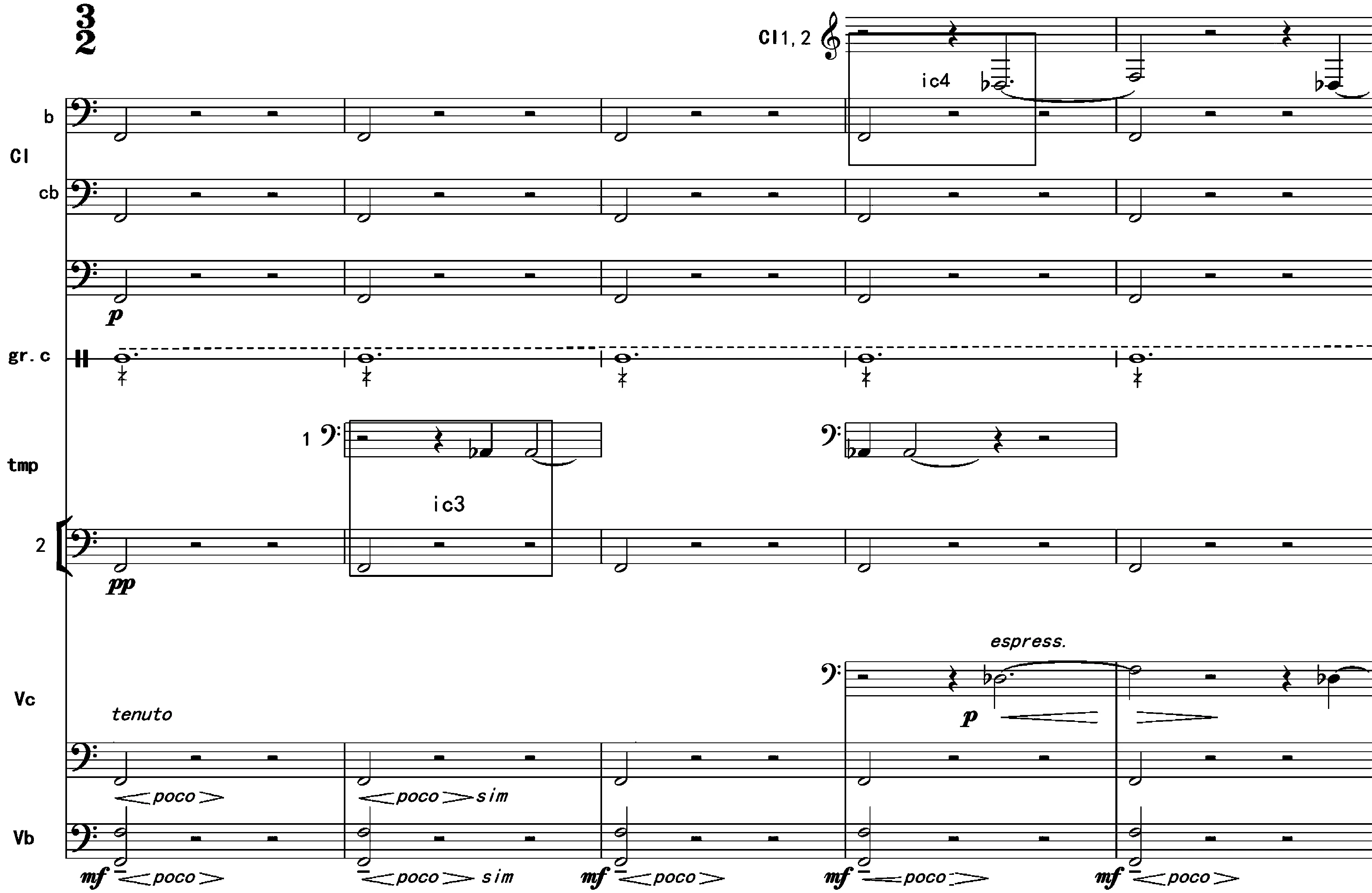

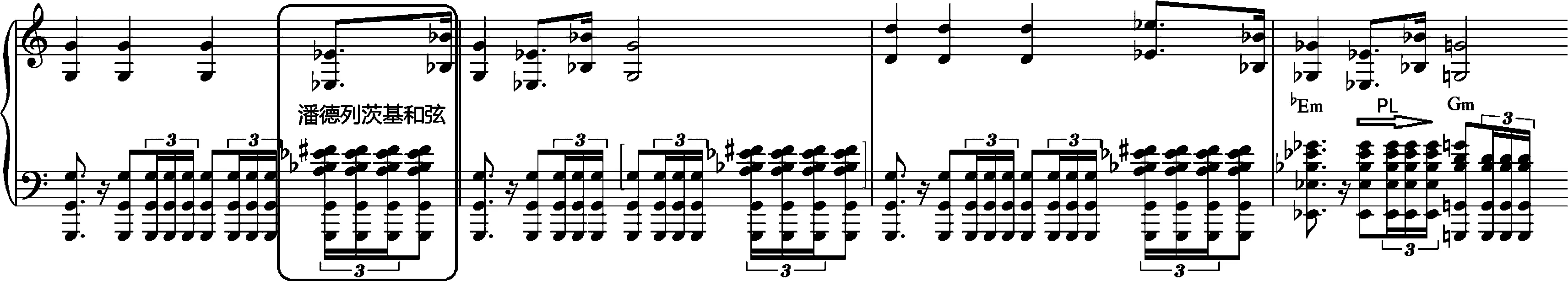

谱例1.潘德列茨基《第一小提琴协奏曲》引子(1—5小节)(4) Krzysztof Penderecki,Concerto per violino ed orchestra, B. Schott’s Söhne, Mainz, 1978.

对比潘德列茨基《第一小提琴协奏曲》的引子与瓦格纳和布鲁克纳这两部作品的引子,可以发现明显的共同点:均以木管乐器作为主奏乐器,并伴随定音鼓重复主音;均维持在极低音区、弱力度;均在宽广的低音重复背景中,出现长气息的动机音型。这三部作品的引子都以低音区的持续音作为背景,以晦暗的管乐器音色演奏主题动机,表现出“世纪末”的伤感情调。此外,值得注意的是,在《第一小提琴协奏曲》中,潘德列茨基开始弃用“四部弦乐”组合,且只选用了常规的打击乐器和色彩乐器,说明此时他已由对新奇音效的追求转变为以音高组织为结构核心的传统表达。

这种“布鲁克纳式”的混沌开篇方式被音乐理论家沃沦·达西(Warren Darcy)称为“目的导向主题”(teleological theme),它是一种以“无中生有”的方式从动机碎片渐强聚拢为主题的过程,源于贝多芬《第九交响曲》的开篇,在布鲁克纳的《第四交响曲》末乐章和《第九交响曲》开篇被继承和发展。这一结构思维恰似《道德经》所说的“道生一,一生二,二生三,三生万物”。反复低音在潘德列茨基的作品中具有重要的结构意义,这一特征最早出现在《雅各布的苏醒》(,1974)的开篇:铜管缓慢重复的五次和弦仿若深深的呼吸,末端加入12支陶笛的微弱颤音,这一神秘音响入木三分地表现了作品的标题内容。潘德列茨基在其后二十年间的创作中继承和深化了这种反复低音手法,展示了其在作品中的独特作用。

二、“潘德列茨基旋律”

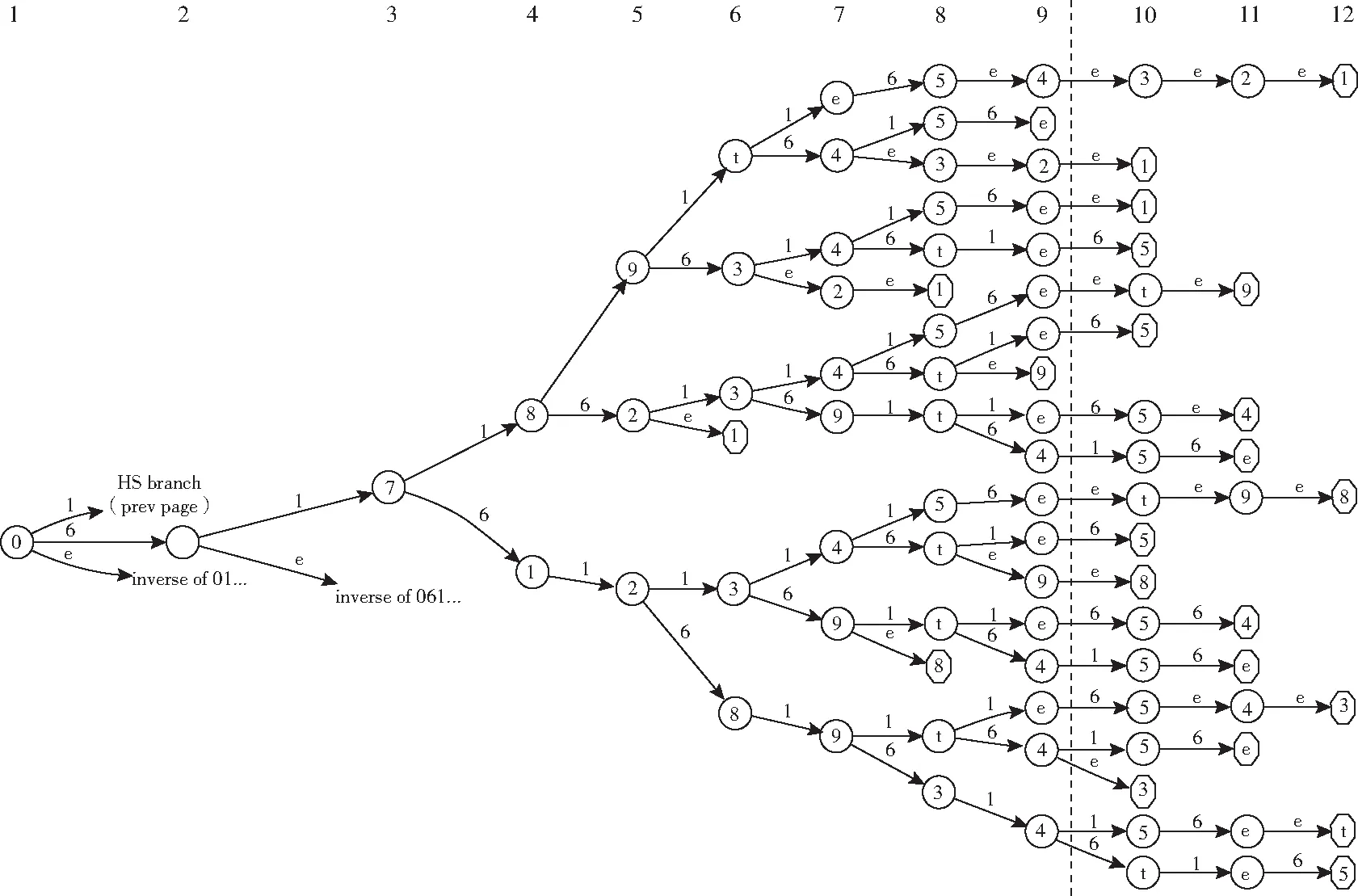

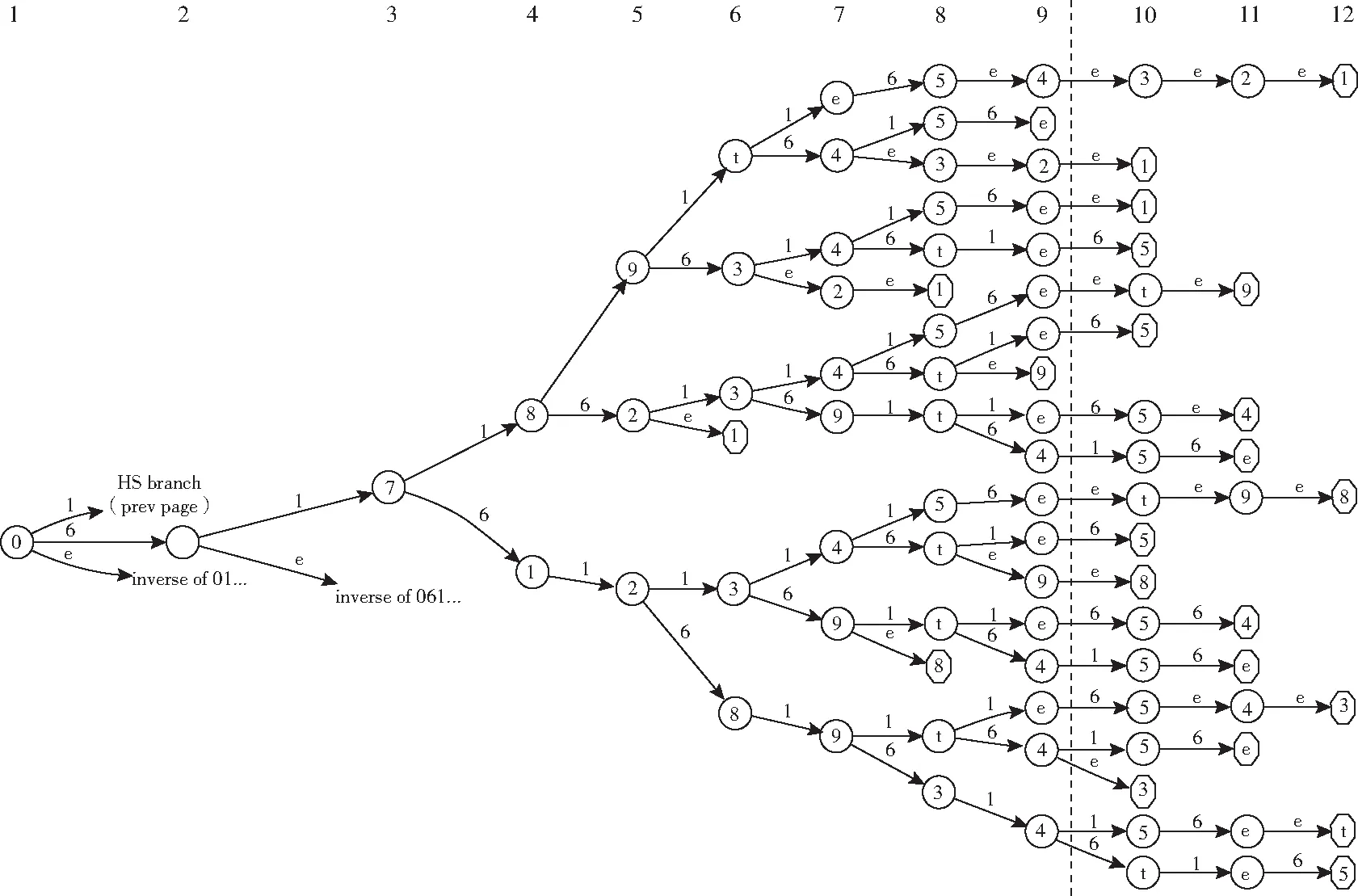

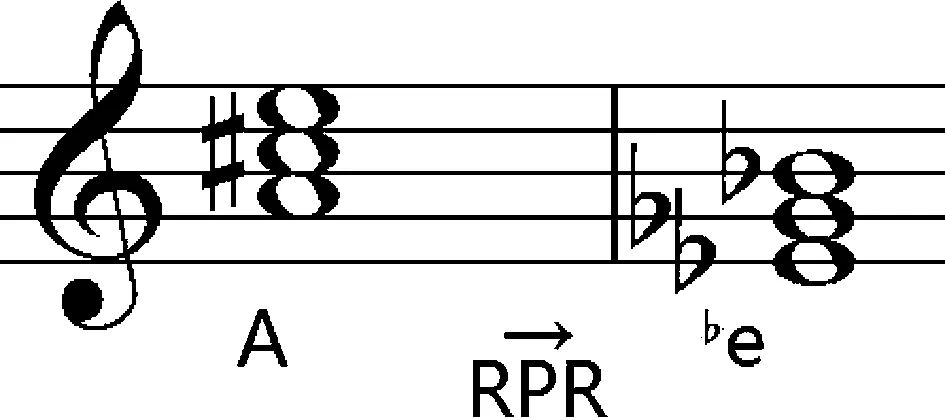

潘德列茨基偏爱用连续的半音和三全音来模糊调性并加剧紧张度,ic0和ic6作为核心音程级,已经成为潘德列茨基在新浪漫主义时期构建主题旋律的关键密码。美国音乐理论家斯科特·墨菲(Scott Murphy)将集中使用有序音级音程1和6的旋律称为“潘德列茨基旋律”(Penderecki melodies),进而指出:“在《小提琴协奏曲》和《失乐园》(,1978)的整部作品中,以及在之前或之后的许多作品的片段中,潘德列茨基持续运用多样化9音级(9 pitch class diversity)和集中化音程级1/6(interval class 1/6 concentration),这不仅意味着一种特定的旋律风格,而且熟悉这种风格的人能够合理预测这些旋律的走向。”墨菲绘制了命名为“潘德列茨基树”(The Penderecki Tree)的旋律模式图(图1),由于篇幅所限,这里仅展示其中三全音(ic6)为起始音程这一分支的模式图。图1中,从任意起始音(0)出发,箭头上方的6表示三全音上行,1表示半音上行,e(11)表示半音下行,圆圈中的t表示音级10。以《第一小提琴协奏曲》为代表的一系列作品中,潘德列茨基经常采用的旋律音级路径在此一目了然,由于他经常以9个音级而非12个音级为一组,所以图1中在第9个音之后以虚线暗示之后的三个音级不大可能出现。

图1.潘德列茨基常用的旋律模式(“潘德列茨基树”)(10)同注②, p.205。

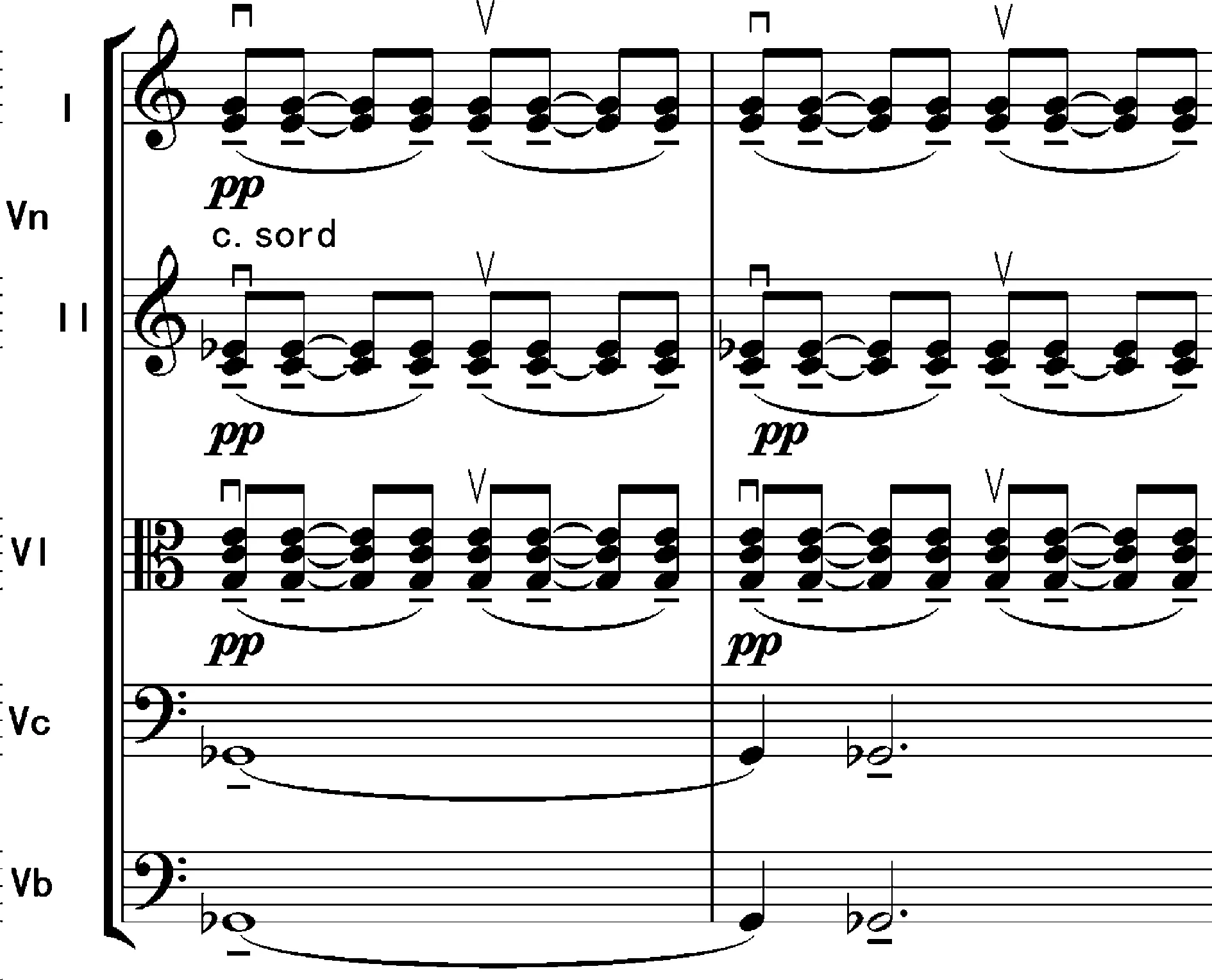

谱例2.《第一小提琴协奏曲》主部主题(6—10小节弦乐声部)(11) Krzysztof Penderecki,Concerto per violino ed orchestra, B. Schott’s Söhne, Mainz, 1978.

这种极具紧张度的旋律形态在潘德列茨基新浪漫主义时期的其它多部作品中也扮演着主题角色。例如,在《第二交响曲》(1979—1980)的第14—15小节的大提琴和低音提琴声部,出现了音级集合为6-7的主题旋律,其旋律形态与《第一小提琴协奏曲》第8—9小节的大提琴声部旋律一模一样(谱例3)。

谱例3.《第二交响曲》第14—15小节大提琴和低音提琴声部(12) Krzysztof Penderecki,2 Sinfonie, B. Schott’s Söhne, Mainz, 1980.

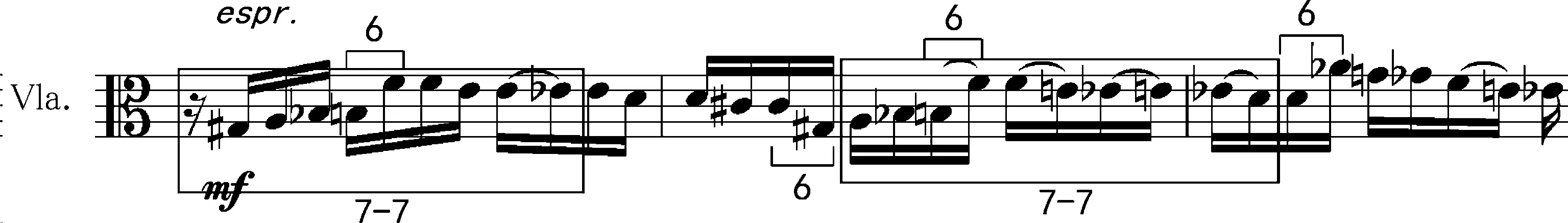

《第三交响曲》第一乐章的第12小节(排练号1),中提琴声部奏出的主题旋律再次出现两个音级集合7-7,与《第一小提琴协奏曲》的主部主题旋律形态相一致。整个旋律由一连串半音阶构成,其间由四个音程级ic6(三全音)隔开(谱例4)。

谱例4.《第三交响曲》第一乐章12—14小节(13) Krzysztof Penderecki. 3 Sinfonie, Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz, 2008.

《第二小提琴协奏曲“变形”》在引子段落之后,转入活泼的快板(Allegro vivace),首先由中提琴声部奏出主题。主题旋律由半音动机启动三次而成,在连续的半音和三全音运动中,前两个六音组构成音级集合6-7,后一个七音组构成音级集合7-7,整个旋律正是由这两个音级集合无缝连接而成(谱例5)。与谱例4《第三交响曲》的主题旋律类似,这里呈现出连续八分音符的等节奏形态,营造出极其执拗的主题形象。

谱例5.《第二小提琴协奏曲》73—79小节(14) Krzysztof Penderecki. Metamorphosen, Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz, 1996.

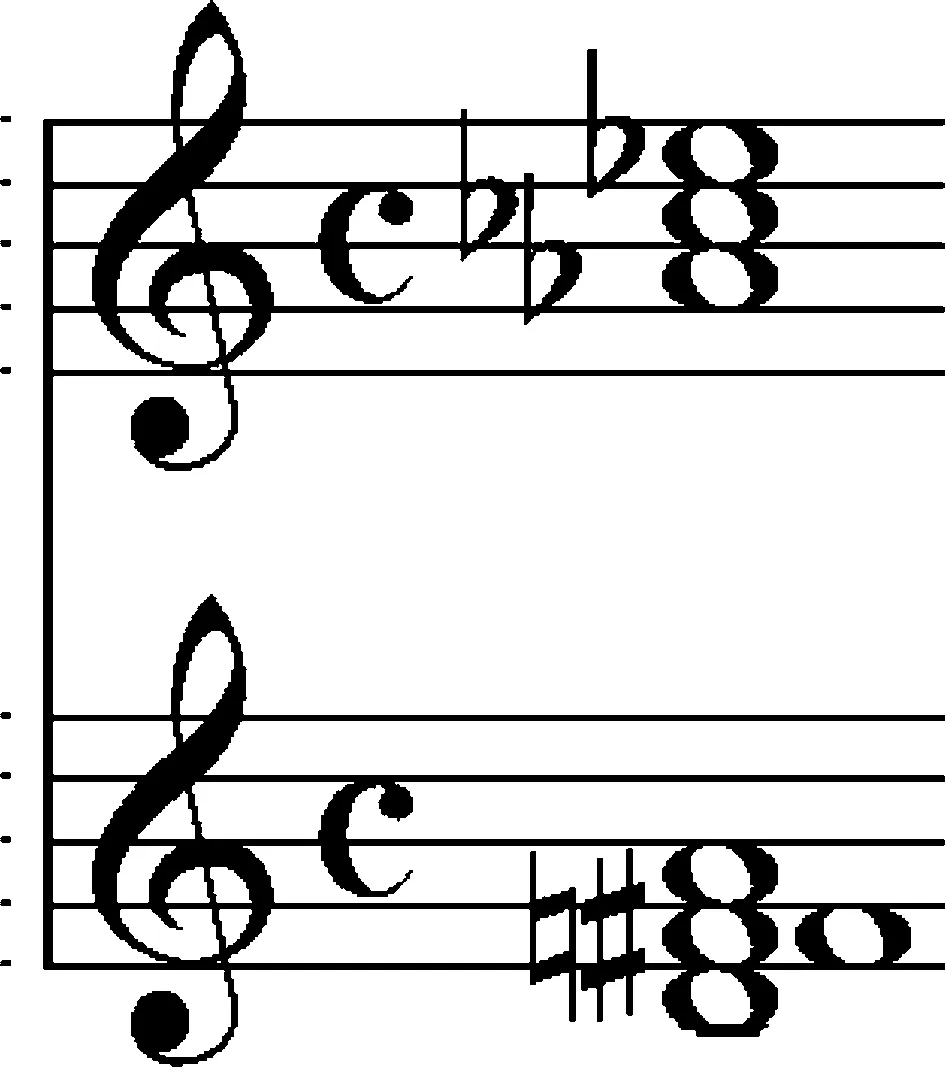

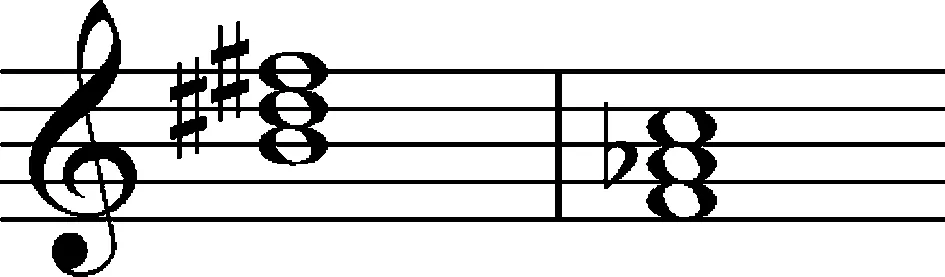

三、“潘德列茨基和弦”

谱例6a.《第一小提琴协奏曲》第201—202小节“潘德列茨基和弦”(16) Krzysztof Penderecki,Concerto per violino ed orchestra, B. Schott’s Söhne, Mainz, 1978.

谱例6b.肖斯塔科维奇《第四交响曲》第三乐章排练号250弦乐声部(17) Dmitri Shostakovich,4 Symphonie, Musikverlag Hans Sikorski, Hamburg, 1962.

谱例7.《第二交响曲》倒数第5小节和弦结构

谱例8.《信经》第一分曲末尾和弦结构

谱例9.《信经》第三分曲末尾和弦结构

谱例10.约翰·威廉姆斯《帝国进行曲》第5—8小节(钢琴缩谱)(18) John Williams,Star Wars Suite for Oechestra, Warner Tamerlane Publishing Corp and Bantha Music, 1977.

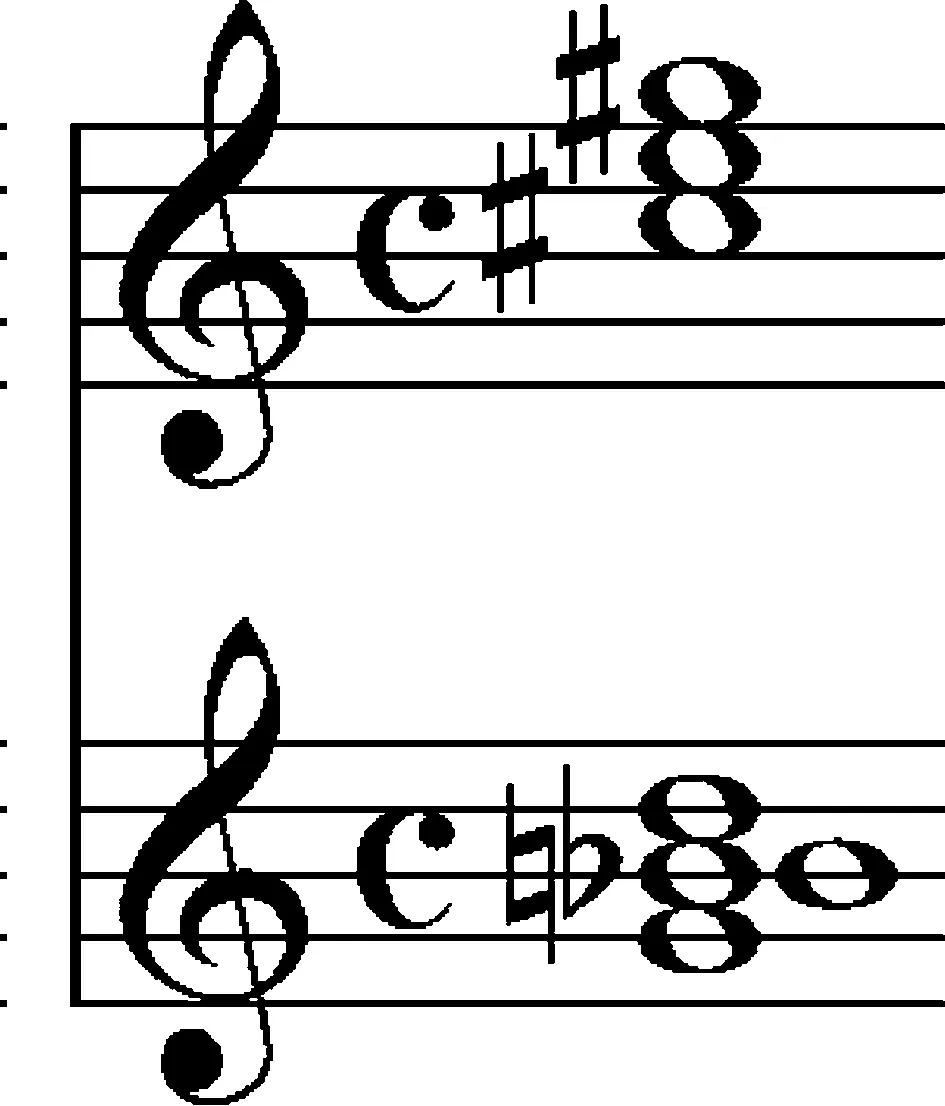

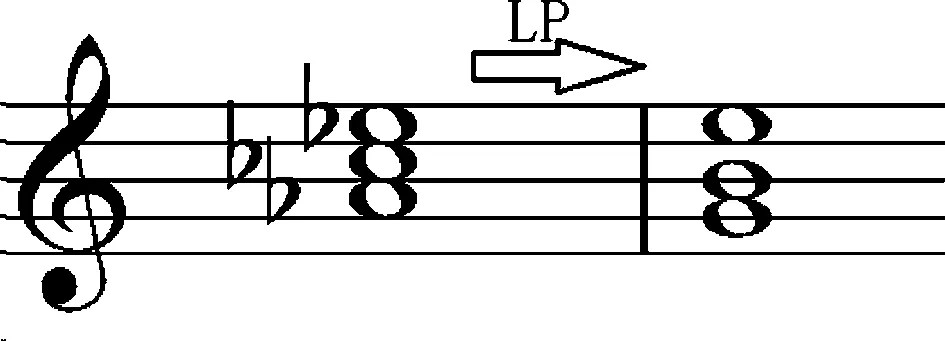

四、“潘德列茨基进行”

《第二交响曲》的第6—8小节,运用了类似的手法,连接B大三和弦与F小三和弦。前一个和弦标记为3/4拍,后一个音区降低、长度增加的和弦标记为5/4拍,并伴随着“稍慢”至“回原速”的速度标记,依然是对紧张度的一次释放。

谱例11.《第一小提琴协奏曲》第70—72小节和弦结构

谱例12.《第二交响曲》第6—8小节和弦结构

《落泪之日》第32小节是根音关系相距三全音的两个小三和弦进行。自29小节起,在D小三和弦的背景上,大提琴和低音提琴重复两次乐曲的主题动机(小调主音上小六度后下行级进),之后奏出“潘德列茨基旋律”,在两次三全音相隔的半音阶中引出“潘德列茨基进行”:从一拍的F小三和弦,到四拍的B小三和弦,两者之间以逗号标识气口,可视为RPRP转换(谱例13)。基泽勒将《落泪之日》的这个和声进行作为20世纪音乐“传统和声技法因素的回归”的例证,并指出:“仅在一首新的乐曲中碰上些三和弦,还不至于使它变成一部怀旧的作品。关键在于这个单个的和弦所置身的整体环境,而当其上下文关系为非功能性的时候尤其如此。”

谱例13.《落泪之日》第29—32小节缩谱(23) Krzysztof Penderecki, Polish Requiem, Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz, 1993.

谱例14a.《第一小提琴协奏曲》第252—253小节和弦结构

谱例14b.《第一小提琴协奏曲》第605—606小节和弦结构

谱例15.《第一小提琴协奏曲》第524—525小节和弦结构

结 语

《第一小提琴协奏曲》以及系列作品标志着潘德列茨基对20世纪末新浪漫主义音乐风格的开拓,他一方面复兴了浪漫主义晚期的半音化音高组织原则,另一方面保留了二战后颇具先锋性的“音响主义”的部分属性。这条高度半音化的浪漫主义音高组织探索旅程穿越了一百年,从瓦格纳、西贝柳斯、布鲁克纳,途径巴托克、贝尔格、斯塔科维奇、普罗科菲耶夫,最终在鲁托斯瓦夫斯基、潘德列茨基、施尼特凯、古拜杜丽娜等人的交响音乐中获得新生。

如果有人以为新浪漫主义音高组织是对调性音乐语汇的回归,那么自然会产生这是历史之倒退的误解——当今世界上以真正保守主义姿态对浪漫主义风格进行仿作的大有人在。当然,人们也习惯于用调性理论解释任何作品,即便如布列兹(Pierre Boulez,1925—2016)这般深谙现代技法的音乐家,也曾将《春之祭》的开篇旋律分析为“属音E和下属音D分别在两边相距主音四度……”美国音乐理论家约瑟夫·施特劳斯则指出如此分析是不合时宜的,“自从《彼得鲁什卡》之后,斯特拉文斯基的作品结构中再也不曾出现主—下属—属的功能关系。”正像《彼得鲁什卡》之“俄罗斯舞曲”开篇的自然音阶并不意味着调性音乐复归,《第一小提琴协奏曲》中的反复低音与三和弦进行亦非对和声功能圈的留恋。作为严肃作曲家,他依旧追求着在庞大的纯音乐体裁中的结构张力与情感表达,但从本文总结的一系列作品音高组织特征中足以看出其折衷主义姿态下的新意和个性,尤其是对于旋律与和声的组织手法,对后世作曲家产生了广泛影响。所谓“新浪漫主义”之“新”,就在于此。我们唯有对其作品进行更为深入的理性分析与思考,才能作出更客观的历史判断。