徐元《八义记》对南戏《赵氏孤儿记》的改编及其意义*

2022-05-30李万营袁贝贝

李万营 袁贝贝

一

明传奇《八义记》,常见的版本为《六十种曲》本,20世纪初王国维等学者将之归于明人徐元名下,此本遂成为研究徐元《八义记》的首选。然而此本情节与吕天成《曲品》、祁彪佳《远山堂曲品》对《八义记》的绍介并不一致,故而人们认为它非徐元原作。又据《曲品》的记载,学界一般认为徐元撰写《八义记》当在明万历中期。此时传奇创作进入兴盛期,佳作灿若繁星,将徐元《八义记》归之于此,使它在戏曲史上的意义隐没不显,更何况学者以为《六十种曲》本并非徐元原作,而是南戏《赵氏孤儿记》的加工润饰本,故而此种剧作没有受到多少关注。

德国柏林国立图书馆所藏万历刻本《重校古八义记》,剧中程婴为赵朔挚友,神獒扑盾在赵盾侍宴之时,韩厥私放孤儿并不自刎,后向晋君进言复赵氏之族,这些情节要点与祁彪佳所言正同;又此本并非每出皆有下场诗,保留了由戏文向传奇过渡的特征;且前有嘉靖六年(1527)李梦阳序言,这些特征说明,此本虽标“重校”,确为徐元原作。

赵文据此本的李梦阳《序》及陈邦泰《古八义记考异》,考知徐元曾为李梦阳弟子,是一位有才学但仕途不顺的文人,在万历三十五年或稍前,其事迹已不甚明了。又假设他三十岁前后作此剧,推测徐元生年当在弘治十年(1497)左右。又以为完成《八义记》的嘉靖六年前后,正是南戏创作在文人士大夫心目中的地位有了明显改变,传奇发展的盛世即将到来的时代,因而此本的后续研究具有更重要的戏曲史意义。可惜对其意义并未作展开探讨。

正德末嘉靖初,正值南戏复兴、传奇形成的关键时期。一方面,自元末明初以来,流行于下层民众中的南戏,虽有高明(1306?-1359)、丘濬(1421-1495)等文人厕身其间,写出《琵琶记》《伍伦全备记》等名作,到正德末嘉靖初年(约1515-1526),“数十年来,所谓南戏盛行,更为无端,于是声乐大乱”,“所谓浙东戏文,乱道不堪污视者”,仍然受到文人士大夫的鄙薄。另一方面,由于武宗南巡的影响,南戏发展生态悄然改变,一批仕途不顺的“老生员”参与到南戏传奇创作中,成为一个区域性的南戏作家群。他们用文人的眼光、文人的笔法来“改造”南戏,成为“代表晚明文人传奇时代即将来临的第一道曙光。”

在这样的背景下,徐元改编南戏《孤儿》而成的《八义记》,可以说是文人改编南戏戏文、创作文人传奇的绝佳“标本”,对于复现南戏复兴、传奇形成的“历史现场”具有重要参照意义。

而此剧还获得了李梦阳的赞赏:

三百篇递而为词曲也,亦愈俚下矣,士胡述焉。虽然,所繇贵乎?诗可兴、可观,动人于意气之微者,今试萃市夫田氓而为之陈陈、南之风,绎雅颂列国之变,彼有瞠目卷耳却走耳。俳优侏儒,抵掌叔敖,道古今善恶而貌之以行,投袂遣声、杂以谐谑,未有不冁然悦、艴然怒、愀然怨者,佛乘所谓是某身,即现某身而为说法也。春秋固多奇烈,若赵宣之强谏,婴、杵之全孤,触槐之气激,翳桑之感报,甘患饴义,群于一时,皆可怨可涕、可弦可歌。徐叔回氏游翰其间,演为《八义记》。叔回胸中固磊落多奇,是记直貌其所欲为而寄之微言耳。若夫微词列状,曲写毫芬,千古英英勃勃之气恍矣如存,以兴以观讵有后焉。是记也行,令山陬海隅、市夫田氓咸知有数子,数子之忠义而更藉不朽,而记数子者与数子记者亦不朽,则文负徐生乎,徐生负文乎。嘉靖六年秋九月崆峒山人李梦阳题,万历丁未冬孟谢山樵子陈邦泰书。

序文先是称词曲俚下,士不屑顾,然后笔头一转,从感染民众的角度,肯定俳优侏儒搬演戏剧,更易引发人们的感情,进而肯定徐元创作此剧,可以使程婴公孙杵臼等义士之名传遍天下,使偏远地区的市夫田氓也能知其姓名感其忠义。一代文坛领袖竟能对《八义记》、对鄙俚的戏曲如此赞赏,这对于提高此剧在文人圈的知名度具有重要意义。

自产生到正嘉年间从未被文人士大夫提及的南戏《孤儿》,经过徐元的改编却获得李梦阳的赞赏,徐元是如何完成这种“化腐朽为神奇”的改编的呢?

二

首先,重新命名。敷演赵氏孤儿故事的南戏,最初命名应当并不固定。《永乐大典》所收《宦门子弟错立身》戏文第五出【排歌】到【鹊踏枝】四支曲子共举宋金元戏文二十九种,其中有“冤冤相报赵氏孤儿”。《南词叙录》“宋元旧篇”亦作“赵氏孤儿”。《九宫正始》收此剧之曲标作“赵氏孤儿,元传奇”。而《永乐大典目录》著录一万三千九百六十六卷为“戏文《赵氏孤儿报冤记》”。而现存明富春堂刊本与世德堂刊本皆作《赵氏孤儿记》。大约元杂剧有《赵氏孤儿》,南戏要与之相别,故而要加字为“赵氏孤儿报冤记”或“赵氏孤儿记”。

又,古人称“幼而无父曰孤”,史书中赵武幼而丧父,故可称“孤儿”,元杂剧《赵氏孤儿》赵朔刎死,孤儿之称并无问题。然南戏一般以生旦作为主角贯串全剧,《孤儿》中生角赵朔得周坚代死,最终与赵武、公主全家团圆,故赵武非“孤儿”,为弥合此种矛盾,剧中赵朔逃亡之时为赵武取名“孤儿”。民间对此并不特别注意,故延续“赵氏孤儿”之称并无问题。作为文人,徐元自然明白这种名不副实,虽然仍延续赵朔取名“孤儿”的桥段,但不再用“孤儿”为剧名,而将众人前仆后继救助赵武之事提炼为“八义”,名之曰“八义记”。

“八义”之名,徐元在剧中已经阐明其意,末出《正诛拜封》卒章显志,韩厥宣晋侯之命,封赠程婴、公孙杵臼、惊哥、周坚、提弥明、鉏霓、韩厥、灵辄八位义士;末曲《意不尽》则直接用了“八义”一词:“八义匡扶赵氏兴,编来此记儆奸人,从头搬演去,个个奋忠诚。”点出剧名“八义”来。这不仅使剧名变得简洁,而且显示出剧作乃为表彰义士而作,如李梦阳所说“令山陬海隅、市夫田氓咸知有数子,数子之忠义而更藉不朽”(《八义记序》),而非如以往的戏名“赵氏孤儿”,使人们想到的是跌宕起伏的赵氏孤儿故事。

实际上,以“记”为名,是文人从诗文的传统文体中,选择用“记”体来改造南戏,进而赋予文人传奇的文体标志。作为文体的“记”,源自上古史官的“注记”,汉代已经出现马第伯《封禅仪记》等文,唐代发展起来,出现了亭台堂阁记、山水游记、书画记等类型的记体文,宋代兴盛,且开辟议论一途,元明清时期蔚为大观。“记”文体的独立、成熟,以及以“记”为名的唐传奇在题材方面对戏曲的沾溉,使得戏曲中也出现了以“记”为名的作品;而自《琵琶记》开始,文人士大夫对南戏进行改造,抛弃了《张协状元》《赵贞女蔡二郎》《王魁负桂英》等人物故事梗概式的命名方式,采用了“XX记”的命名方式,并进而使“XX记”成为明代文人传奇的文体标志之一。早期戏文人物故事梗概式的命名,实际上方便了观众对故事情节的把握,带有舞台演出的广告性质。而“XX记”意味着明代文人将传统诗文的“记”体赋予传奇,使之可以如诗文一般于案头阅读、欣赏,显示出文人改造南戏使之成为文人文体的努力。徐元的重新命名,亦与此相合。

其次,以典雅的文辞,重新改写赵氏孤儿故事。相比《孤儿》,《八义》情节内容发生变化的出,曲词自然大变,这自不待言。情节内容相同的部分,徐元也大幅度修改曲词。《八义》共323只曲子,其中以字词相同的原则可以确定改编自《孤儿》的曲子只有84只(含曲牌不同者),其中有些曲子只保留了《孤儿》原曲的几个字,如《谷神指化》出首曲【恋芳春】:“摇落山间,因遭屠陷,可奈奸佞当权,羁臣无辨。每忆息栖迟连蹇,终有日霜回电转,休嗟叹,蚕室亡毛,天波云外现。”改编自《孤儿》三十七出《朔议下山》【恋芳春】:“劳落山间,岁月不还,受了多少磨难,暗忆奢华快乐万愁千感。怎想恩情阻断。每叹息都缘时乖蹇,光阴转,造物安排,使人得相见。”只有“落山间”3字与《孤儿》原曲相同。84只曲子中如此承袭原曲字数在10字以下的曲子共有39只;承袭11-20字的曲子共有26只。可见,徐元的改编简直是重新编写!

再比如某些曲词,《八义》与《孤儿》词义明显相同,但雅俗之别相差甚远。如第五出卖酒婆揪着周坚去驸马府告状,《孤儿》中她的唱词是:

【神伏儿】时乖运蹇,时乖运蹇,遭逢村汉,不还酒钱。那些留貂解佩,被人沿街拽扯,更不羞脸。留下当,我饶贤,我饶贤。

《八义》中她的唱词是:

【滴滴金】时乖运蹇逢村汉,不解青蚨开青眼,空教歌舞殷勤劝,笑齐蛾羞檀板。春衣可典,那些豪侠为马扁,为马扁,沿街拽住好惭脸。

虽然曲牌不同,但两首曲子词义相同,且“时乖运蹇”“逢村汉”等字词亦相同,显然徐元是据【神伏儿】曲改成【滴滴金】曲。然而前曲通俗易懂,亦合卖酒婆子身份。后曲则文辞典雅绮丽,典故丛生,如“青蚨”典出《搜神记》,“青眼”用阮籍能为青白眼的典故,“春衣可典”系化用杜甫《曲江(其二)》“朝回日日典春衣”句。典雅则典雅,实则与卖酒婆子的身份殊不相符。此种情形,正如徐渭批评《香囊记》“以时文为南曲”,说邵文明“习《诗经》,专学杜诗,遂以二书语句匀入曲中,宾白亦是文语,又好用故事作对子”,“至于效颦《香囊》而作者,一味孜孜汲汲,无一句非前场语,无一处无故事”。“站在南戏舞台的立场,《香囊记》及文辞派存在的弊端,诚如徐渭批评。然而,从戏曲发展史的角度来看,徐渭的担心其实是多余的。正因为《香囊记》的倡导,‘三吴俗子,以为文雅’,遂使文人化的剧作得以‘盛行’,这正好说明了《香囊记》对于戏曲发展史的贡献。”徐元的改编亦可作如是观,正因为文辞典雅,才会获得如李梦阳之流的文人士大夫的青睐。

再次,以符合史实为原则,改编《孤儿》的剧情。比对《孤儿》与《八义》可以看到,以下情节改动皆有史实可据。

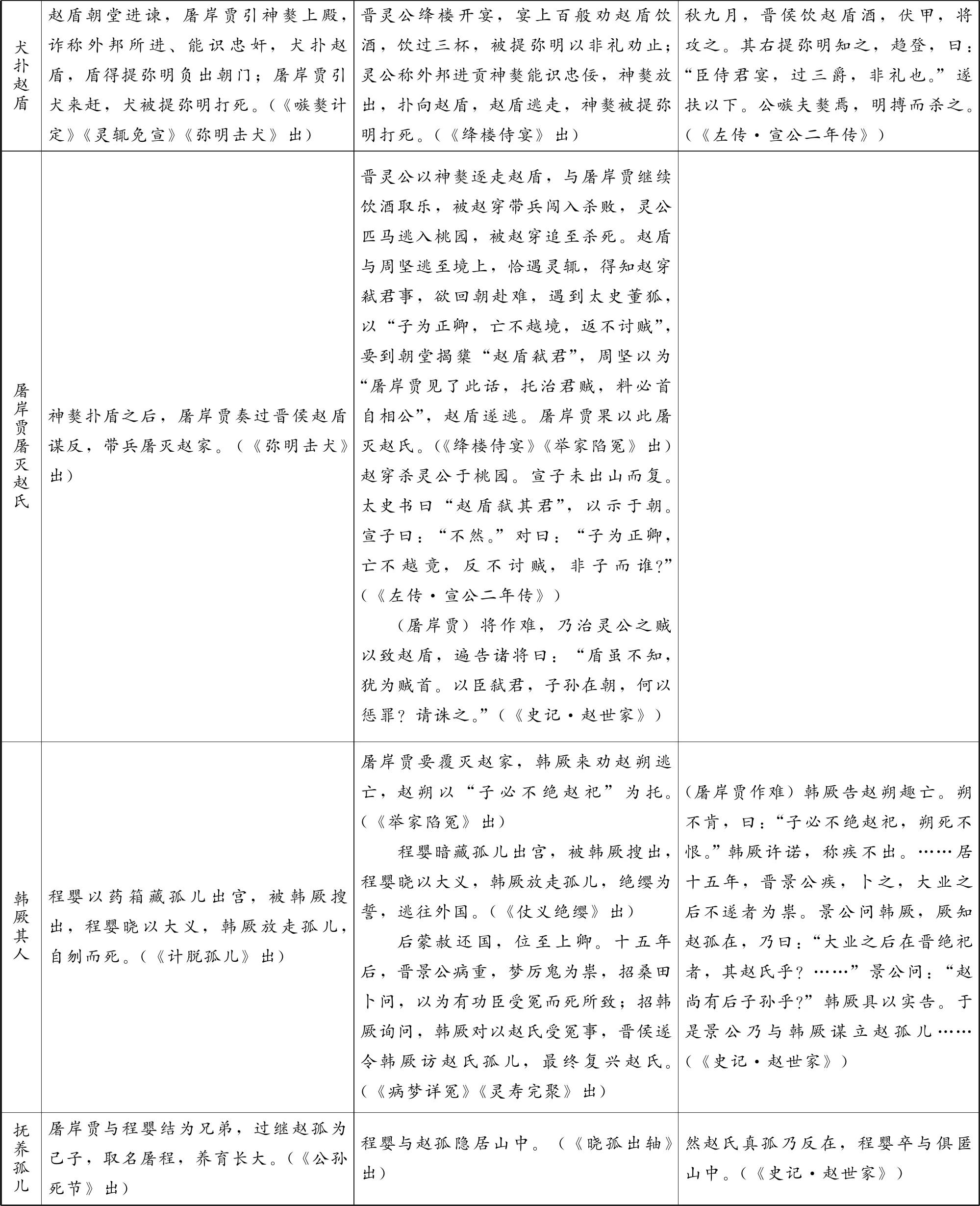

表1 《八义记》改编《赵氏孤儿记》史实依据表(22)表中原文出自《史记》者,据(汉)司马迁《史记》,北京:中华书局1959年版整理;出自《左传》者,据杨伯峻《春秋左传注》,北京:中华书局1981年版整理。

犬扑赵盾赵盾朝堂进谏,屠岸贾引神獒上殿,诈称外邦所进、能识忠奸,犬扑赵盾,盾得提弥明负出朝门;屠岸贾引犬来赶,犬被提弥明打死。(《嗾獒计定》《灵辄免宣》《弥明击犬》出)晋灵公绛楼开宴,宴上百般劝赵盾饮酒,饮过三杯,被提弥明以非礼劝止;灵公称外邦进贡神獒能识忠佞,神獒放出,扑向赵盾,赵盾逃走,神獒被提弥明打死。(《绛楼侍宴》出)秋九月,晋侯饮赵盾酒,伏甲,将攻之。其右提弥明知之,趋登,曰:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。”遂扶以下。公嗾夫獒焉,明搏而杀之。(《左传·宣公二年传》)屠岸贾屠灭赵氏神獒扑盾之后,屠岸贾奏过晋侯赵盾谋反,带兵屠灭赵家。(《弥明击犬》出)晋灵公以神獒逐走赵盾,与屠岸贾继续饮酒取乐,被赵穿带兵闯入杀败,灵公匹马逃入桃园,被赵穿追至杀死。赵盾与周坚逃至境上,恰遇灵辄,得知赵穿弒君事,欲回朝赴难,遇到太史董狐,以“子为正卿,亡不越境,返不讨贼”,要到朝堂揭橥“赵盾弒君”,周坚以为“屠岸贾见了此话,托治君贼,料必首自相公”,赵盾遂逃。屠岸贾果以此屠灭赵氏。(《绛楼侍宴》《举家陷冤》出) 赵穿杀灵公于桃园。宣子未出山而复。太史书曰“赵盾弑其君”,以示于朝。宣子曰:“不然。”对曰:“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”(《左传·宣公二年传》) (屠岸贾)将作难,乃治灵公之贼以致赵盾,遍告诸将曰:“盾虽不知,犹为贼首。以臣弑君,子孙在朝,何以惩罪?请诛之。”(《史记·赵世家》)韩厥其人程婴以药箱藏孤儿出宫,被韩厥搜出,程婴晓以大义,韩厥放走孤儿,自刎而死。(《计脱孤儿》出)屠岸贾要覆灭赵家,韩厥来劝赵朔逃亡,赵朔以“子必不绝赵祀”为托。(《举家陷冤》出)程婴暗藏孤儿出宫,被韩厥搜出,程婴晓以大义,韩厥放走孤儿,绝缨为誓,逃往外国。(《仗义绝缨》出)后蒙赦还国,位至上卿。十五年后,晋景公病重,梦厉鬼为祟,招桑田卜问,以为有功臣受冤而死所致;招韩厥询问,韩厥对以赵氏受冤事,晋侯遂令韩厥访赵氏孤儿,最终复兴赵氏。(《病梦详冤》《灵寿完聚》出)(屠岸贾作难) 韩厥告赵朔趣亡。朔不肯,曰:“子必不绝赵祀,朔死不恨。” 韩厥许诺,称疾不出。……居十五年,晋景公疾,卜之,大业之后不遂者为祟。景公问韩厥,厥知赵孤在,乃曰:“大业之后在晋绝祀者,其赵氏乎?……”景公问:“赵尚有后子孙乎?”韩厥具以实告。于是景公乃与韩厥谋立赵孤儿……(《史记·赵世家》)抚养孤儿屠岸贾与程婴结为兄弟,过继赵孤为己子,取名屠程,养育长大。(《公孙死节》出)程婴与赵孤隐居山中。(《晓孤出轴》出)然赵氏真孤乃反在,程婴卒与俱匿山中。(《史记·赵世家》)

流行于民间的南戏戏文往往出于臆造,不合史实,便如《伍伦全备记》中的唱词:“每见世人扮杂剧,无端诬赖前贤。伯喈受屈十朋冤,九原如可作,怒气定冲天。”这唱词颇能代表文人士大夫对民间戏文叙事不实的鄙夷。显然,是否符合史实,成为当时的文人接受南戏传奇的标准之一。

无独有偶,与《八义》写成时间相近的《双忠记》,敷演张巡、许远抗击安史之乱事,开场台词有“典故新奇,事无虚妄,使人观听不舍”,“事无虚妄”成了该历史剧自我标榜的特色。此剧作者姚茂良,与徐元一样,亦是正德末嘉靖初“老生员”南戏作家群的一员。

将近80年后,吕天成在《曲品》中,表达了对徐元的赞许:“《孤儿》,……近有徐叔回所改《八义》,与传稍合,然未佳。予意依古传,韩厥立孤席间出赵武遍拜诸将,岂不真奇?”从是否符合史传的角度来说,“然未佳”并非贬低,实则为认同了徐元以史实为基础的改编,然而犹嫌改之不彻,以为复孤的情节应该全依史传。

我们无意过度赞誉徐元改编赵氏孤儿故事对于古代历史剧发展的意义,事实上,剧作情节是否符合历史,在传奇兴盛的万历年间,是吕天成、祁彪佳以及众多戏曲批评家评判历史剧的重要标准,而《清忠谱》《桃花扇》等清代名作也以忠于史实著称,而曲史观则是中国古代历史剧批评的主流观念。在正德末嘉靖初年,徐元的改编具有典型意义,他以贴合史实这一文人特有的审美意识来创作戏曲剧本,实际上代表了民间南戏向文人传奇演变的一条分水岭。

三

徐元在改编《孤儿》时,将自我与时代融入剧中,以戏曲为酒杯,浇心中之块垒。

第一、改变《孤儿》剧中人物身份以自况。突出表现为将《孤儿》中报答主仆之恩的义士,改写成酬谢知己之情、完成朋友之托的义士。《孤儿》中周坚的替死、程英的救孤,都是因与赵家有主仆之分而图报恩之举。

如周坚,《孤儿》中他是折了本钱滞留晋阳又好吃酒的客商,因与赵朔长得相像,被赵盾收留府中做了门下人(《周坚贳酒》《坚留门下》出),因而他自刎时说“我蒙相公驸马收留,只因面与驸马相像,收留周坚,此恩惟死可报。”(《周坚替死》出)他的报恩,更多的是主仆之恩。《八义》中的周坚则是怀才不遇的士人形象,请看他的开场白:“作客十年似张俭,家徒四壁类相如。归来弹铗浑无主,徒上当朝万卷书。自家姓周名坚,汾阳人氏,丰姿俊伟,气度纵横。只因时遭偃骞,命未亨通,万言书见拒于西秦,孤身客逐流于东晋……”他的唱词说:“谁怜我雄才倜傥,飘零帝子乡,几时得长鸣吴阪气吐眉扬。”(《天街叹息》出)赵盾与他初见,周坚唱道“豪侠不羁,为杖策献罢秦廷,曾知道时乖命低,貂裘残敝自羞归,流落天涯控诉谁。”赵盾说:“你既未遭际,我收你在门下,你意如何?”无处不见其时乖命蹇、怀才不遇,因而赵盾的收留便有了识才惜才的知遇之恩的味道。正如此出的下场诗:“(外)韩国知才卢狗从,(生)卞和三献乏良工。(末)要知珪璧难投主,(合)须信相知嗅味通。”(《收寄萍踪》出)至周坚自刎时,强调的则是“士为知己者死”:“周坚面庞与驸马相似,蒙相公驸马提携,此恩未报,士为知己者用,不如周坚与驸马换转衣服,驸马逃去,周坚刎死以代驸马,有何不可。”(《举家陷冤》出)

再如程婴,《孤儿》中他是赵家门下人,赵朔吩咐他让人结鳌山赏灯(《赵朔放灯》出),命他引醉汉周坚卧房休息(《朔收周坚》出);赵盾命他带周坚改换衣装(《坚留门下》出),命他去翳桑富户家借银和米(《翳桑救辄》出),命他去请圆梦先生(《赵府占梦》出),如此等等,分明是随从、奴仆的身份。因而他的救孤,是奴仆按照主人赵朔的吩咐,执行主人的命令,报答主仆之恩,比如程婴欲以自己孩儿代替孤儿死时,想到的首先是“报主之恩”(《婴计存孤》出);公主和春来十八年后提到程婴首孤害孤时,仍骂他“反主之贼”“背主忘恩”(《阴陵思忆》出),宣示着他与赵家的主仆之分。《八义》中,程婴是赵朔的好友,在他出场之前,赵朔说“幸有契友程伯干……想必来也。”出场时他自白:“然赵氏知遇之恩,九死靡报,素交之契,没世难忘”,两人谈论朝政的这一出,出目叫“知己谈心”。此后直到下宫之难,他才再次出场,遂受赵朔救孤之托;分别之际再受叮咛,他与一同受托的韩厥唱道“我区区两人,我区区两人,敢丢素交情,畏难甘薄幸”。(《举家陷冤》出)于是程婴的救孤便成了完成挚友所托的忠人之事。比如程婴要辞别公孙杵臼去探公主分娩消息时说:“今已分娩及期,怎敢忘他所托。”唱词中道:“今朝未卜事如何,怎生忘却金兰谊。”(《别探宫庭》出)程婴被韩厥搜出孤儿时,则劝说韩厥“你我皆受赵驸马之托”,不可背信弃义(《仗义绝缨》出)。

实际上,程婴与赵氏的关系,徐元的改编也有一定的史实基础,《史记·赵世家》载:“赵朔客曰公孙杵臼,杵臼谓朔友人程婴曰……”但据笔者所见,引述《史记》原文以外,古人只会把程婴当作赵氏的客卿、仆从、臣子,从不会将他作为与赵朔平等的友朋。这是关涉到名分的大是大非问题,徐元作为文人自然知晓。但徐元偏偏说程婴为赵朔挚友,说明这种改动别有深意。就徐元本人来看,他以白丁身份,游学于文坛领袖李梦阳门下,尽管身份阶层差距悬殊,但他将程婴与赵氏的主仆关系改成知己、朋辈关系,显然含有他作为文士的傲骨与自尊。

周坚形象更值得注意。此形象在史书中并无原型,徐元对此形象大加改造,使之从《孤儿》中的贪杯客商,变成一个怀才不遇、壮志难酬、潦倒困顿的才士,而赵盾一见他相貌非凡,又知他有才而未遇,于是收归门下以待良机。这分明是“有王佐才”“年四十不遇”(《古八义记考异》)的徐元的自我写照:怀才不遇而渴求知音,能得大人提携,简直是梦寐以求。“从李崆峒先生游”的徐元,又将《八义》请李梦阳写序,焉知没有他以赵盾比李梦阳、以周坚自比的深意。

第二、改变戏曲故事的世道背景以讽时。不再像《孤儿》那样粉饰太平,《八义》带有对君昏臣佞的忧虑与批判。

《孤儿》中的晋国正是国泰民安乐的时代,晋灵公也被视为圣君,只是被屠岸贾蛊惑,才变得不理朝政日夜荒淫,所以罪恶只在奸臣屠岸贾一人身上。比如第二出《赵朔放灯》中赵朔和程婴的唱词:“(生)吾王有感,满朝中皆大贤,外邦齐拱服,绝狼烟。(合)文武忠心王有德,不日须见太平年。(末)时当上元,黎民乐尧舜天,晋侯无谗佞,万里安。”赵盾出场的唱词亦是颂圣君盛世:“圣主垂衣,国安民乐时治。文忠武烈,谗臣回避,果然民乐太平尧世。”(《坚留门下》出)在剧中人物的心中,晋灵公始终不是坏人,晋侯之坏,只是受了谗臣屠岸贾的蛊惑,如赵盾责难屠岸贾时所唱“搬得那晋灵公百事无成。……搬得晋灵公晓夜荒淫。则交你昨宵谗谮今朝报,远在儿孙近在身,仔细叮咛!”“搬得吾皇晓夜淫,以酒为池肉为林……”(《屠赵交争》出)赵盾与灵辄逃难路上,仍在数说屠岸贾谗言蛊惑晋侯:“谗臣间晋侯,把车轮拽起,调弄狗”;“吾王信他谗佞语……”(《周坚替死》出)

到了《八义》中,坏人不只是屠岸贾,还有晋灵公;整个故事发生在君昏臣佞的大环境中。一开场,赵朔便交待了君主荒淫、内乱将作的氛围,他唱道:“奈国步艰危心欲碎,空列着笙歌鼓吹,待匡扶,恐气运当倾,孤忠徒惴。”他又说道:“又奈迩来主上淫纵不道,偏信匪人,我父亲心切忧君,叩阍屡谏,眼见得内乱必作,大祸降临。”因而他请程婴到来,诉说自己对局势的担忧:“我只为奸雄乱纪纲,社稷将倾丧……”(《知己谈心》出)赵盾初次登场,也在表达这种担忧:“争奈权奸干政,忠良气阻,朝野惶惶无措”,“争奈迩来主上荒淫,群奸乱政,谗言惟听。”(《收寄萍踪》出)他去面见公主,也是求教如何应对时局:“如今主上荒淫无道,国将不堪,如何是好?”(《园亭激引》出)赵氏父子的担忧不无道理,《八义》中晋侯竟亲自下场来做歹事,不但遣刺客是他主使,而且神獒计由他完成。小丑扮演的晋侯上场即自陈其谋:“可喜国富兵强,民安物阜,正好朝欢暮乐,倚翠偎红,曾奈赵盾那厮,自恃先朝老臣,常来强谏,前日曾令司寇屠岸贾遣鉏霓往刺,偏恨不成;今已定下神獒一计,决意害他,想必这次不能免矣。”于是他在宴上连连劝赵盾饮酒,然后命牵出神獒,神獒扑赵盾,赵盾逃走,晋侯与屠岸贾饮酒庆祝:“笑狂夫必亡,笑狂夫必亡,(明日呵)杀无余党。”却不防赵穿谋叛,晋侯被杀死。(《绛楼侍宴》出)

《八义》对晋灵公的“丑化”,所谓“主上荒淫,群奸乱政,谗言惟听”,当然符合晋灵公“不君”的历史真实,但实际上也可能带有徐元对正德朝的隐喻。正德年间皇帝荒淫怪诞,好微服出行、搜掠民女,建豹房、宠佞幸,身边先有刘瑾等“八虎”干政,后有钱宁、江彬为祸,正可谓“主上荒淫,群奸乱政”。明武宗在位之时,他的历次出行都会遭到大臣谏阻批评,民间的非议想必更加激烈。新君嘉靖以旁支藩王即位,对武宗朝的时政弊端越加批评揭露,越可见出新君之得人心,因而嘉靖朝纂修《明武宗实录》对武宗的“荒唐政治及怪诞行径,无不记载,而且都是赤裸裸的”。在这种风气下,文人影射批评武宗朝政,也就不足为奇。

以戏曲来影射时局,正符合文人士大夫所谓“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的文艺功用观,也带有“位卑未敢忘忧国”的家国情怀,更容易获得文人士大夫的认同与赞赏。

以剧中人物来抒发自我情怀,以剧情来影射时局,显示出徐元已经将南戏作为抒情言志的文体来写作,这与丘濬以民间南戏来宣扬教化的写作方式已经迥然不同,是文人传奇文体形成的重要标志!

结 语

我们往往将成化初年至万历十四年(1465-1586)这一百二十年的时间作为传奇的生长期,这一时期,“传奇逐渐形成了独特的文体特征,终于剪断了同戏文母体的脐带联结,呱呱落地了。”然而南戏戏文与文人传奇的分界仍然模糊。

文人化的艺术审美趣味往往被作为传奇戏曲的重要构成要素之一,实际上,作为文体的传奇,文人的艺术审美趣味、文体创作意识等因素在区分南戏与传奇时更具有识别意义。以此为视角,让我们来看正德末嘉靖初这一段时期。

正德十五年(1520)武宗南巡时,沈龄应诏撰成《四节记》;嘉靖二年(1523)前后,沈龄为前首辅杨一清祝寿写成《还带记》。前者带有“应制酬作”的性质,后者则有“应酬敬献”的性质,而这两种性质,则是原属于传统诗文的文类功能范畴。

大约在此时间段,姚懋良撰成《双忠记》,一方面继承《伍伦全备记》,与《香囊记》一样为“关风化”之作,另一方面标榜“典故新奇,事无虚妄,使人观听不舍”,显露出贴合史实的历史剧撰写标准。

嘉靖二年(1523),王济(1474-1540)撰成《连环记》。《香囊记》《双忠记》《连环记》还流露出作者的情怀与寄托。

嘉靖六年(1527),徐元据南戏《孤儿》改编的《八义记》,从典雅蕴藉的命名到优美绮丽的文辞到贴合史实的剧情,带有显明的文人审美特色,尤其是其中还有徐元自我情感的投射,以及对时代政局的影射,说明徐元已经以南戏为抒情、言志的文体,具备了成熟的文体创作意识。这意味着,文人传奇在徐元这里获得了文体的意义。

正是正德末嘉靖初的十几年间,文人在创作南戏传奇时不断注入文人的审美特色,将传统诗文的功能赋予戏曲,用创作时文的方式写作华艳绮丽的曲词,用贴合史实的标准来撰写历史剧,用戏曲来寄情言志,使得戏曲犹如传统诗文一般成为文人手中的新的文体。这一切使文人传奇发生了与南戏戏文迥然不同的“质”的进化,迎接晚明文人传奇高潮的来临。