肌肉牵伸模式下的电针拮抗法治疗脑卒中足下垂的临床观察

2022-05-28贺盛聪眭明红舒国建王桂喜张良清

脑卒中后偏瘫侧下肢常因小腿三头肌痉挛导致踝关节以跖屈为主的足下垂,使下肢呈现异常生物力学关系,丧失或部分丧失踝关节背屈功能,进而影响偏瘫患者行走与站立平衡,增加跌倒风险,给患者、患者家庭及社会带来承重精神和经济负担

,因此改善踝关节背屈功能对促进偏瘫下肢功能恢复,提高患者生活质量,使其回归家庭与社会等方面至关重要。常规的康复中,痉挛肌的牵伸和拮抗肌的电针拮抗法均能改善踝背屈功能

。基于此,本研究采用痉挛肌牵伸模式下的电针拮抗法治疗脑卒中足下垂患者,并观察对患者下肢运动功能恢复的影响,现报道取下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年3月~2021年12月在我院康复科门诊或住院的患者,且符合病例选择标准的脑卒中偏瘫患者40例,年龄20~60岁。纳入标准:符合中华医学会神经病学分会脑血管病学组《中国各类主要脑血管病诊断要点 2019》中的诊断标准

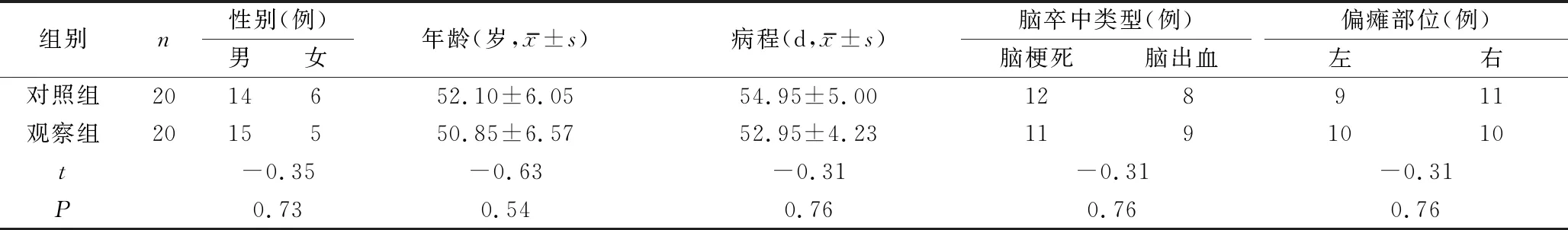

;经颅脑CT或MRI证实,首次发病脑卒中偏瘫患者,且病程≤3个月;单侧偏瘫伴下肢痉挛性足下垂,小腿三头肌经改良的Ashworth痉挛评定量表(modified ashworth scale,MAS)Ⅰ~Ⅲ级;患侧踝关节被动屈伸活动范围正常且近期未服用或局部注射抗痉挛药物; 能独立或辅助下完成20min的站立训练且站立平衡1级。排除标准:意识、认知、情感障碍,无法进行积极康复治疗者;严重的内科疾病,有限制运动必要者和体位性低血压者;有小脑、前庭疾患和癫痫病史;跟腱挛缩或有陈旧性下肢病变;胫骨前肌和小腿三头肌帖电极部位有瘢痕或有影响电极的局部皮肤病。患者随机分成对照组和观察组,每组20例。2组患者性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义,见表1。

1.2 方法 所有患者均接受常规药物治疗,在生命体征平稳后即开始康复训练。2组患者均给予下肢常规康复训练,每日训练1次,每次30min,每周训练5d,为期3周。对照组患者采用常规的电针拮抗法治疗,观察组采用痉挛肌牵伸模式下的电针拮抗法治疗。①常规康复治疗:给予Bobath技术为主的下肢常规康复训练,主要包括桥式训练、坐站训练、下肢负重控制训练、平衡训练和常规踝背屈训练等。 ②肌肉牵伸模式:即踝关节矫正板站立牵伸训练:患者倚墙而靠,站立于30°倾斜角下的踝关节矫正板上通过自身重力进行牵伸小腿三头肌训练。③电针治疗:选用1寸的环球牌不锈钢毫针针刺受试者患侧下肢胫骨前肌上的足三里、上巨虚、条口、下巨虚四个穴位,直刺0.5~1寸,得气后使用G6825-B型电针治疗仪连接足三里-上巨虚一组穴位电极和条口-下巨虚一组穴位电极,采用以连续波、频率2Hz、时间20min、每天1次、每周5d、为期3周,电流强度选取以患者舒适不疼能耐受最大刺激值的电针治疗。

3.1.4 部分较难测量液体出入量项目的漏记现象 出量错误调查中,不显性失水未记41.35%,痰液量未记37.83%,渗出未记9.68%,引流漏记10.85%,呕吐未记0.29%,说明对于那些需要进行换算或者较难收集的项目更易出错,如大小便失禁、痰液、汗液、呕吐物、伤口渗出液以及引流液的记录与计算是问题所在。皮肤、呼吸、气管切开等较难测量项目的漏记现象较为普遍。

1.3 评定标准 分别于治疗前、治疗3周后对2组患者进行评定,采用下肢简化Fugl-Meyer运动功能评定量表 (Fugl- Meyer assessment,FMA)和小腿三头肌改良Ashworth痉挛评定量表(modified Ashworth scale,MAS)对2组患者的下肢运动功能及小腿三头肌张力的改善情况进行评定

。①FMA:总分34分,包括6大项17小项,每项评分2分,运动功能越好,评分越高。②MAS:分为0~IV级,分级越高痉挛程度越严重。③表面肌电评估:分别于治疗前、治疗3周后对2组患者采用表面肌电测试仪ME6000采集胫骨前肌和小腿三头肌的肌肉信号。患者取仰卧位,表面电极置于胫骨前肌和小腿三头肌肌腹,测试时嘱病人用最大力量背屈和跖屈患侧踝关节,采用最大值分析,每次坚持10s,测试3次,中间休息10s。记录患者患侧胫骨前肌、小腿三头肌积分肌电(integrated electromyo gram iEMG)值,并据此计算出踝背屈协同收缩率(CO-contraction ratio,CR),计算公式:CR=拮抗肌iEMG / (主动肌iEMG+拮抗肌iEMG)。评估患侧踝背屈时,2组患者胫前肌和腓肠肌的主动收缩能力和拮抗肌协同收缩能力。

2 结果

2.4.3 受皮区护理 术后3 d是皮瓣存活的关键,皮瓣血管危象往往在这一时期发生。每3小时观察并记录,从皮瓣的远端观察皮瓣的颜色、温度和肿胀程度。植皮区皮肤正常应红润与健侧皮肤一致,如皮肤颜色大片变暗,应及时通知医师处理[2]。观察敷料包扎的松紧度,发现异常及时处理记录交班,严格床边交接班。减少创面摩擦力。在无菌操作下协助医师做好伤口换药,每日予0.05%氯已定溶液、0.02%聚维酮碘溶液消毒创面、观察术区情况,询问患者有无不适主诉。指导正确的排便方法,术前3 d给予留置导尿,大便时予便盆轻置于下方,植皮区创面边缘用油纱覆盖保护好敷料边缘以免大便污染,便后用生理盐水棉球清洗肛门。

班主任专业成长的方法与途径是多元的,不同个体,甚至同一个体在不同的专业成长阶段,方法也都各有侧重。概括起来,有以下几种:

2.3 2组患者治疗前后胫骨前肌、小腿三头肌iEMG 和踝背屈CR的比较 治疗前,2组患者胫骨前肌、小腿三头肌iEMG 和踝背屈CR比较,差异无统计学意义;治疗后,2组患者胫骨前肌和小腿三头肌iEMG 均高于治疗前、踝背屈CR低于治疗前(均

<0.05),观察组患者胫骨前肌和小腿三头肌iEMG 均高于对照组、踝背屈CR 低于对照组(均

<0.05)。见表4。

2.2 2组患者治疗前后MAS比较 治疗前,2组患者MAS分级比较,差异无统计学意义;治疗后,2组患者MAS分级均优于治疗前(

<0.05),且观察组优于对照组(

<0.05),见表3。

3 讨论

目前,肌肉牵伸技术是临床上抗痉挛公认有效的基本治疗措施

。踝关节矫正板站立训练是下肢肌肉牵伸训练中常用一种方式

,踝关节矫正板站立牵伸训练是通过调整踝关节矫正板倾斜角度,应用自生重力牵伸小腿三头肌,拉长小腿三头肌因痉挛造成的肌纤维缩短和松解因痉挛本身造成的肌肉肌腱的物理性粘连

,产生张力“弱化”效应,同时解除小腿三头肌对胫骨前肌的力学牵拉

,从而增加踝背屈的角度已被临床证实。近年来国内针灸学者利用神经“交互抑制”原理与电针技术结合提出“电针拮抗法”在治疗脑损伤痉挛方面受到临床广泛关注与应用

。在临床上“电针拮抗法”在改善脑卒中足下垂时是以患者的胫骨前肌为取穴针刺靶肌,以“交互抑制”为治疗原理,以电针为兴奋动力,通过拮抗肌兴奋时对痉挛肌产生的“交互抑制”效应,降低小腿三头肌张力来改善踝背屈,也取得很好疗效

。

踝关节是执行下肢运动功能的重要关节之一,踝背屈功能在维持正常步行、站立与平衡等方面具有重要作用。脑卒中后,偏瘫侧下肢常因小腿三头肌痉挛高张力状态,其肌纤维呈向心性缩短状态,并间接牵拉其拮抗肌-胫骨前肌,致使其肌纤维呈被动离心性拉长状态,形成小腿三头肌(痉挛肌)和胫骨前肌(拮抗肌)之间的肌肉长度失衡

。同时,小腿三头肌向心性缩短而长期静态的牵拉延长了胫骨前肌肌节,致使胫骨前肌肌肉肌腱部Golgi腱器官兴奋,神经冲动经Ⅱb传入纤维传向脊髓前角α细胞,向肌肉发出抑制性冲动

,致使胫骨前肌激活不足不能拮抗小腿三头肌,而呈现痉挛肌(小腿三头肌)和拮抗肌(胫骨前肌)之间的肌肉力量失衡

。由此,多数观点认为足下垂的形成与小腿三头肌痉挛及胫骨前肌麻痹有关

,继发踝关节力学失衡所致的形态改变。因此降低小腿三头肌张力和提高胫骨前肌兴奋性是目前改善踝背屈的基础方法。

2.1 2组患者治疗前后FMA评分比较 治疗前,2组患者FMA评分比较,差异无统计学意义;治疗后,2组患者FMA评分均高于治疗前(均

<0.05),且观察组评分均高于对照组(

<0.05)。见表2。

基于上述本研究通过痉挛肌牵伸模式下的电针拮抗法治疗脑卒中足下垂后,其研究结果表明:与治疗前比较,2组的小腿三头肌MAS分级评分和下肢Fugl-Meyer运动评分都提高,以观察组提高幅度更为显著,说明观察组治疗方法能更好地降低小腿三头肌张力,改善痉挛肌与拮抗肌之间相互协调与拮抗。

表面肌电作为一种研究肌电信号发展、记录和分析的检测技术,能客观准确地评估神经肌肉功能状态,广泛应用于康复医学功能和疗效的评估中。积分肌电值 (integrated EMG, iEMG) 反映的是单位时间内参与运动肌纤维的数量以及每个运动单位放电的大小

,多篇文献表明,iEMG值与肌力和肌张力之间存在线性正相关系

。CR则是衡量拮抗肌在主动肌活动过程中所占比例,反映各肌肉的协调情况

。已有研究证实,CR增加是脑卒中患者中普遍存在的现象

。Choi

的研究指出,CR可以作为定量评定患者患侧肢体肌张力变化状况的参数。本研究结果显示:治疗后,2组患者胫骨前肌和小腿三头肌iEMG均高于治疗前,小腿三头肌拮抗肌CR低于治疗前(

<0.05);且治疗后,观察组患者胫骨前肌和小腿三头肌iEMG 均高于对照组,小腿三头肌拮抗肌CR 低于对照组;提示痉挛肌牵伸和拮抗肌“电针拮抗法”同步治疗,可以提高踝部背屈时的胫骨前肌iEMG,并且可以减低CR,尤其是降低踝部背屈时腓肠肌的 CR。

(2) PAPP的T5%为305 °C,高于PA6的加工温度,并且在800 °C的残炭量为10.6%,高温区热稳定较好,表明PAPP具有良好的成炭效果。

综上所述,本研究发现痉挛肌牵伸“弱化”效应和拮抗肌“交互抑制”效应能协同弱化小腿三头肌张力,提高胫骨前肌的激活兴奋能力,使胫骨前肌与小腿三头肌恢复可控的协调运动功能。

[1] 伍少玲,马超,曾海辉,等. 减重步行训练对脑卒中患者步行功能改善的作用[J]. 中国康复医学杂志,2007,22(10):908-911.

[2] Fan Gao,Yupeng Ren,Elliot J.Roth,etal. Effects of repeated ankle stretching on calf muscle-tendon and ankle biomechanical properties in stroke survivors[J]. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2011, 26(5): 516-522.

[3] Shuang ling Liu,Wei bin Gao.Brief introduction to Professor Gao Wei-bin’s needling technique of ‘Ten Acupuncture Skills’[J].Journal of Acupuncture and Tuina Science[J].2017,15(3):207.

[4] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019 [J] . 中华神经科杂志, 2019, 52(9) : 710-715.

[5] Sullivan KJ,Tilson J K,Cen S Y ,et al.Fugl-Meyer assessment of sensorimotor function after stroke: standardized training procedure for clinical practice and clinical trials[J].Stroke,2011,42(2):427-432.

[6] 刘智岚,贾杰,谢臻,等.足下垂刺激仪对脑卒中足下垂患者下肢运动功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2015,37(6):416-420.

[7] 贾杰.脑卒中后左右制衡机制及其对上肢手功能康复的意义[J]. 中国康复理论与实践,2018,24(12):1365-1369.

[8] 缪鸿石.康复医学理论与实践[M].北京:上海科学技术出版社,2000:634.

[9] 翟晓雪,潘钰,吴琼,等.踝关节智能牵伸训练对偏瘫患者踝关节生物力学特性及其运动功能和日常生活活动能力的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2021,43(1):25-29.

[10] 何玲燕,吴月峰,王雪飞,等.穴位肌电生物反馈治疗脑卒中后踝关节活动障碍的临床疗效观察[J].中国康复医学杂志,2020,35(11):1342-1345.

[11] 李韶辉,贺盛聪,庄晓鹏,等.复合空间模式下踝背屈训练对脑卒中偏瘫患者下肢功能的影响[J].中国康复医学杂志,2016,31(2):205-207.

[12] 中华医学会神经病学分会神经康复学组,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,卫生部脑卒中筛查与防治工程委员会办公室. 中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J]. 中国康复理论与实践, 2012, 18(4): 305.

[13] 朱华,欧建英.站立斜板训练对脑梗死患者下肢运动功能的影响[J].按摩与康复医学,2011,27(1):85-86.

[14] Chan DY,Chan CC,Au DK.Motor relearning programme for stroke patients:a randomized controlled triaal[J].Clin Rehabil,2006,20(11):1017-1020.

[15] 杨阳,马晓磊,钱宝延,等.踝关节矫正板站立训练对脑卒中患者踝关节痉挛及步行能力的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(20):52-53.

[16] 刘刚,龚鹏,刘洋,等.电针拮抗肌结合Bobath疗法治疗中风后足内翻的临床研究[J].针灸临床杂志,2017,33(12):9-12.

[17] 王欣,胡川,卢秀艳,等.功能性电刺激联合电针拮抗肌治疗脑卒中后痉挛型足下垂的疗效观察 [J].中华物理医学与康复杂志,2021,43(5):396-400.

[18] 郑洁皎,胡佑红,俞卓伟. 表面肌电图在神经肌肉功能评定中的应用[J]. 中国康复理论与实践, 2007, 13(8): 741-742.

[19] Onishi H, Yagi R, Akasaka K, et al. Relationship betweenEMG signals and force in human vastus lateralis muscle usingmultiple bipolar wire electrodes [J]. J Electromyogr Kinesiol,2000, 10(1): 59-67.

[20] Häkkinen K, Alen M, Kraemer WJ, et al. Neuromuscular adaptations during concurrent strength and endurance trainingversus strength training [J]. Eur J Appl Phys, 2003, 89(1):42-52.

[21] 李建华,王健.表面肌电图诊断技术临床应用[M].杭州:浙江大学出版社,2015:104.

[22] Peacock WJ, Arens LJ. Selective posterior rhizotomy forthe relief of spasticity in cerebral palsy[J]. S Afr Med J,1982,62(4):119-124.

[23] Choi H. Quantitative assessment of co-contraction in cervicalmusculature [J]. Med Eng Phys, 2003, 25(2): 133-140.