边境地区语言教育生态可持续发展的困境与现实选择

2022-05-27张善富代江丽

张善富,代江丽

(1.云南师范大学 教育学部,云南 昆明 650000;2.玉溪师范学院 外国语学院,云南 玉溪 653100;3.玉溪体育运动学校,云南 玉溪 653100)

2020年1月,习近平总书记再次赴云南考察,重申要把云南建设为“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”,从而为新时期云南各项事业发展指明了方向。作为文化的载体,语言是维系民族团结、建构少数民族族群认同和沟通世界的重要工具,在实现云南战略发展定位中发挥着不可替代的基础性作用。然而,长期以来,云南边境地区民族众多、多语并存,语言教育生态系统较为复杂,一定程度上制约了云南战略定位目标的达成。鉴于此,以云南多语教育为个案,剖析边境地区语言教育生态可持续发展的影响因素,明晰具体困境并基于此提出对策,这是实现民族团结、生态文明健康发展和拓展对外交流合作的现实需求。

一、研究背景

1976年,克雷明在《公共教育》一书中最早提出教育生态学概念,并用专门章节进行论述,开启了教育生态学研究的新篇章[1];教育生态学依据生态学的原理,特别是生态系统、生态平衡、协同进化等原理与机制,研究各种教育现象及其成因,进而掌握教育发展的规律,揭示教育的发展趋势和方向[2];教育生态学是介于教育学和生态学之间的跨学科研究学科,从宏观和微观角度描述、评估、诊断教育生态,进而立足生态系统视角考察教育与自然环境、社会环境与心理环境三者之间的关系问题。

语言是一种重要的社会资源,是人能否接受教育的基础,也是人类生产和生活不可或缺的资料。Ruiz[3]、Kaplan和Baldauf[4]、Grin[5]等诸多西方学者在其论述中较早认识到语言的资源属性,将语言作为重要的社会资源、人力资源等。基于语言政策实践来看,澳大利亚政府早在1987年就出台了《国家语言政策》,提出多项举措保护澳大利亚的语言资源,提出“非英语教学语言”,充分肯定了英语之外的其他语言的价值,并提供教育资金在中小学、成人教育等机构中开展非英语语言的教学研究,推动语言教育多样化。可见,语言资源属性近年来逐步得到国外学界、政界的认可,其在推动社会经济发展、政治稳定、族群团结等方面都扮演着重要的角色。

立足我国语言生态实际,语言应该是“一种需要管理、发展和保护的资源,双语和多语能力是语言资源,少数族群的语言是一种专门的重要资源”[6]。汉语、外语和少数民族语都应该是重要的教育资源,也应该在民族地区成为推进各项事业发展的重要工具。鉴于此,本研究以云南三语教育生态为个案,从自然环境、社会环境和心理环境的三重视角描述、评估和诊断边境地区三语教育生态系统,进而探究其可持续发展的困境与现实选择。

二、研究方法

本研究从自然环境、社会环境和心理环境三重视角描述、诊断云南边境地区三语教育生态的现状及困境,并基于此提出对策。研究样本涉及云南省的8个边境州市的1173位老师,其中汉族教师484人,少数民族教师689人;男性教师480人,女性教师693人;90%以上的教师任教于小学和初中学段。此外,来自7个边境县的21位教师参与了该主题的半结构式访谈,主要是担任校长、副校长、教务主任等职务的管理岗教师。

本研究的调查问卷则基于Adamson和Feng[7]以及原一川等[8]所研制的有关三语教育问卷并进行了相关修正。调查问卷主要分为两大部分:第一部分主要调查受试对象的个人基本信息,包括年龄、性别、民族、任教学校类型、学校情况等人口学变量信息;第二部分则主要采用选择、排序、量表等多种题目形式来测量受试者的语言能力水平、语言态度、语言教育态度等。个人访谈则采用半结构式的访谈,访谈主要围绕学校语言师资情况、语言态度、语言教育政策、社会语言使用等方面展开。使用SPSS26.0对数据进行统计分析,主要运用描述性统计分析方法来探究三语教育生态现状及特征;个人访谈被全程录音,收集到的访谈数据会被转写后根据相关因子进行归类,以备后续分析所需。

三、研究结果与分析

(一)自然环境对语言教育生态的影响

对教育而言,自然环境既是最大的生存空间,又是最基本的生态环境,它给予教育直接或间接的影响。从地形地貌来看,云南边境地区多为山地,山坝地形较为突出,呈现出山高沟深的地貌特征。考虑到地形、地貌对经济发展、人口分布等的影响,云南边境地区县城多位于坝子地区,地形相对平整,生活交通便利,而村子多位于山间地区,生活交通不便。受自然地理环境的影响,加之教育办学政策需兼顾学生就近入学、集中办学等现实因素,云南边境地区小学广泛分布于村、乡镇和县城,而初中则主要位于乡镇和县城,高中则集中位于县城。自然环境的差异不仅仅带来人口分布的差异,也直接影响到学校规模、生源水平、师资水平等教育核心指标。此外,受自然环境制约,不同类型学校语言课程设置也受到了较大影响。

汉语是基础教育阶段各级各类学校必须开设的课程,无论在村、乡镇或县城,汉语教学均较大程度上得到保障,以故本部分不做讨论。表1表明:在英语课程方面,19.49%的村级学校未开设英语课程,6.61%的乡镇学校未开设英语课程,所有县级学校均开设英语课程;在民族语课程方面,39.91%的村级学校有相关民族语文化课程,44.39%的乡镇学校有民族语文化课程,28.57%的县城学校有民族语文化课程。就英语教育而言,云南省二十一世纪初逐步推动英语教育发展,但城乡差异仍然较大,村以及乡镇学校的英语教师仍然较为稀缺。在访谈中,多位受访者提及到,英语老师在乡镇地区较为稀缺。FN县某村小F校长提及“我们村小前年进了个英语老师,水平还是不错的。但是去年,城里面一所小学就把她调上去了。我们也没得办法,后面就安排其他课教师顶上去上英语。这也是没得办法的办法……你说她要走,我们也没得办法。去城里面确实有更好的发展,在我们这,一些基本的生活都有点麻烦,上山下山的各种。真的比不了的”。从自然环境而言,云南边境地区诸多乡镇、村级学校地理环境相对较差,生活交通不便,而优质语言教师更愿意去生活交通方便的县城学校,向城区流动的意愿强烈,一定程度上导致乡镇、村级学校英语教育师资匮乏、教学水平不高。就民族语教育而言,乡镇、村级学校民族语文化课程开设面相较县城学校更广,是传承民族语言文化的重要力量。

表1 不同类型学校英语和民族语课程设置情况表

此外,自然环境差异同样会带来经济生活方式差异,经济生活差异又衍生出现代性与乡土性差异,而其恰恰是不同类型学校英语和民族语教育生态差异的重要原因。YJ县县城某小学Y副校长提及:“我以前所在的村小大部分学生都是傣族,在半山腰里,经济发展相对县城不是太好,但是民风更加纯粹点,民族文化什么保留的更多点。大部分学生的爸妈主要种田、靠山,在家跟小孩用傣语交流也多。学校像我一样的傣族老师非常多,平常师生间经常用傣语交流。民族语文化课程还是开得起来的。但是英语教学,我们开展存在一些困难。那边学校在山卡卡,生活不是太方便。前几年特岗教师,都没有专业的英语教师选那边。我现在在的县小各方面条件确实好得多,但感觉民族文化味道和人情味还是以前(学校)好点”。可见,受限于自然地理环境,乡镇、村的现代性不太凸显,民族文化传统色彩更加浓厚,乡土气息更为浓烈,有利于民族语言文化的教学传承,而生活方便、交通便利的县城,其现代性更突出,能够吸引并留住优秀的英语教师,英语教育优势较为突出,但民族文化课程色彩有所弱化,一定程度上不利于民族语教育生态的良性发展。

(二)社会环境对语言教育生态的影响

社会环境是一个宏大的概念,政治、经济等社会环境因素都会对语言教育生态产生较大影响。以经济因素为例,已有研究表明:语言具有经济价值,语言的经济价值是指语言的使用价值、商品价值、交际价值、实用价值、理性价值或市场价值;也就是说,它能给语言使用者直接或间接带来实用或经济方面的好处[9]。在边境地区,少数民族群体面临三语习得的选择,汉语、外语、民族语的经济价值很大程度上决定了语言教育生态的发展。学习优势语言或支配语言是对人力资本的一项好的投资[10]。对少数民族群体而言,汉语是我国政治、经济、文化等各项事业的通用语,其在语言教育生态中的优势和主导地位具有不可替代性,是少数民族群体融入主流社会的媒介;少数民族语在日常生活中的使用频率相对而言较低,主要在小社区,如民族村寨中使用较多,其语言经济价值相对较低;英语在边境地区的经济价值几乎可以忽略不计。囿于篇幅和本研究侧重点,本部分主要从观层面探究语言使用的社会环境对语言教育生态的影响,基于以下三个方面进行论述:教师和学生民族成分情况对比、教师三语语言能力和教师课堂教学用语及学生的三语使用等。

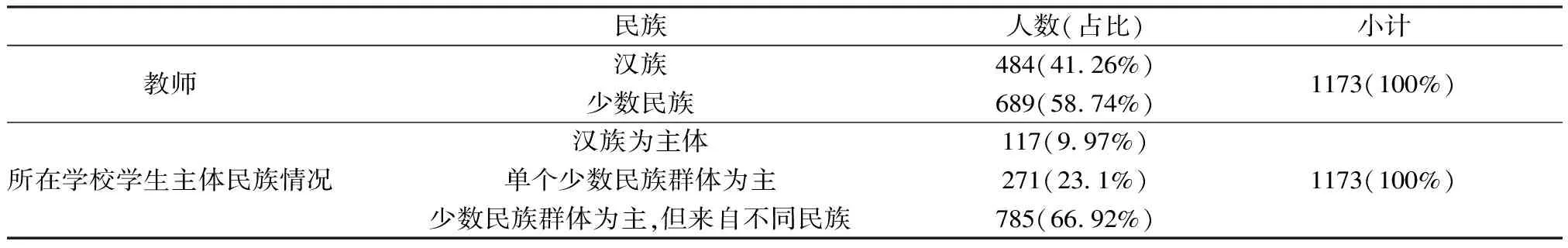

从表2可知:从教师民族成分和学校学生主体民族情况对比来看:边境地区教师以少数民族群体为主,占比58.74%,汉族教师占比41.26%,但以汉族为主体民族的学校仅占比9.97%,以“单个少数民族群体为主”和“以少数民族群体为主,但来自不同民族”的学校分别占比23.1%和66.92%。基于此可知,少数民族教师占全体教师的比例仍有待提高,现阶段难以满足边境地区民族语言教育生态可持续发展的现实需求;边境地区民族“大杂居、小聚居”的空间分布格局导致学校学生民族成分总体而言较为复杂,双语教学(民族语和汉语)在执行过程中举步维艰,较难取得一定的成效。李孝川等基于云南省边境地区双语教育的实证研究也有力地证明了此论述[11]。

表2 教师和学生民族成分情况对比表

表3表明:汉族教师和少数民族教师的汉语语言能力水平均较好,且差异不大;少数民族教师的民族语能力好于汉族教师的民族语能力,但值得注意的是仅有48.04%的少数民族教师的民族语能力达到了“还行”或“熟练使用”的水平,这表明少数民族教师母语能力水平情况堪忧,存在母语磨蚀现象,甚至部分少数民族教师已经完全丧失其民族语能力;汉族教师的外语能力相对少数民族教师的外语能力而言较好,但两者差异不大。由此可知,在边境地区开展汉语和外语教学,对少数民族教师和汉族教师而言均不存在特殊的困难,差异不大,但少数民族教师母语能力丧失显然不利于边境地区民族语教学的发展,是民族语教育生态可持续发展的掣肘所在。

表3 不同民族教师三语语言能力表

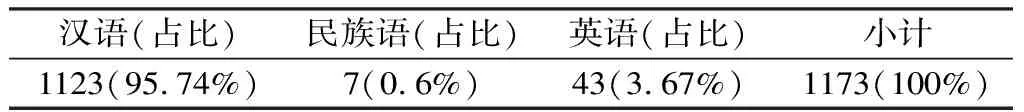

表4显示:在日常教学中,95.74%的教师在日常课堂教学中使用汉语,3.67%的教师在日常课堂教学中使用外语,而仅有0.6%的教师在日常课堂教学中使用民族语。正如LC县某中学W老师所言“普通话是通用语么。像我们学校这种,县里面也是要求我们老师上课尽量用普通话,所以我们尽管是少数民族县,但是上课基本都是讲汉话这些了。还有很多老师,现在少数民族话也都说不来了。毕竟说习惯了汉话”。可见,尽管身处在LC县这样的少数民族地区,教师课堂教学用语仍然以汉语为主。

表4 教师课堂教学主要用语表

此外,问卷显示90.68%的教师所在的学校属于寄宿制学校,表明大多数学生需要离开语言环境较为单一的家庭社区,前往学校住集体宿舍,这主要源于前文所提到的边境地区的特殊地形地貌所带来的学生入学不便;也就是说,学生入学后将脱离原先的言语社区,需要融入民族成分更加复杂且多元的新言语社区,即学校。为更好融入新言语社区,作为日常交际用语的汉语必然成为首选。综上可知,教师课堂教学用语及学生的三语使用均以汉语为主,这也决定了学校语言教育生态体系中汉语教育必然占据主导地位,因而也极大地压缩了民族语教育和外语教育的生存和发展空间。

(三)心理环境对语言教育生态的影响

心理环境是人类在社会群体生活中所形成和持有的态度、风气、气质与观念,还包括文化、民族传统和习俗、艺术等[12]。在语言教育生态中,语言(文化)认同、语言教育态度是影响其可持续发展的主要因素。

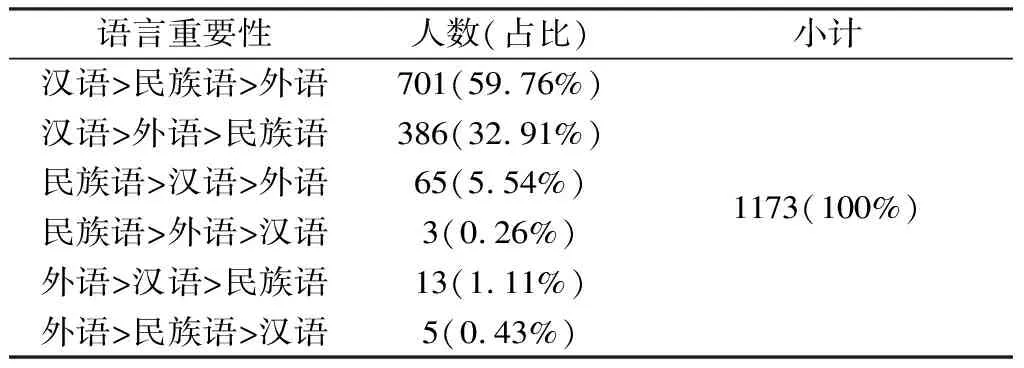

对于语言重要性的认知,高达92.67%的教师认为汉语是最重要的语言,5.80%的教师认为民族语是最重要的语言,仅1.54%教师认为外语是最重要的语言。这表明在当前社会环境中,汉族语言文化具有强大的向心力,不同民族群体,包括少数民族群体,对汉族语言文化的认同度高。在边境民族地区,对汉族语言文化的高度认同有利于建构“多元一体”的中华文化认同观,有助于民族命运共同体建构,但少数民族群体民族语言文化认同感弱化对边境地区民族语教育生态可持续发展必定会产生消极影响。JP县某小学D老师说道:“我觉得汉语比其他两个都重要。这个么,汉语太重要了。你看看,现在基本上国内各种交流媒介都是用汉语的。学了汉语,在国内任何地方你都能生存下去,至少生存不是问题……如果英语好么,你未来可能会有更好的发展,应该能走得、看得更远点。但是如果你只会少数民族话,那你可能出去打工都比较为难”。D老师对三语重要性的认知则主要基于三语的社会经济价值判断,这在受访者中具有较高的代表性。

为进一步对比、厘清边境民族地区教师三语教育态度,本研究采用李克特五级量表以教师对汉语、民族语和外语教学认知进行进一步的调研。通过对数据进行量化分析后,我们绘制得到表6。

表6 语言教育态度表

表6表明:受试者普遍认为汉语、民族语、外语教学在边境地区应该得到更多重视,其中“应该更加重视汉语的教与学”的分值为4.11,显著高于“应该更加重视外语的教与学”的3.63和“应该更加重视少数民族语言的教与学”的3.61,这表明汉语教育是边境地区多语教育的主要关切,业已营造出较为积极的汉语教育生态,而对外语教育和少数民族语教育生态的关切仍然有必要得到进一步的强化。此外,为进一步强化民族语教育在该地区的可持续发展,受试者认为应招募更多能够开展双语教学的少数民族教师,并且汉语和民族语在语言教育体系中应该享受同等的地位。

综上,表5与表6所得到的相关结论似乎是矛盾的,但实际上两者之间并不矛盾,而是恰恰反映出个体心理环境的内部矛盾对语言教育生态发展的影响。表6表明边境地区民族群体重视汉语教育、民族语教育和外语教育生态的和谐发展,反映出我国卓有成效的边境地区语言教育政策及教师群体对语言教育生态日益科学、合理的认知,但正如表5所述,日常经济生活带来的语言价值的差异极大地影响了民众对不同语言的情感认同,进而引起三语教育生态发展问题。

表5 语言重要性认知情况表

四、研究结论

本研究以云南三语教育生态为个案,运用混合研究法,借助问卷调查和半结构式访谈,从自然环境、社会环境和心理环境的三重视角描述、评估和诊断边境地区三语教育生态系统,评析边境地区语言教育生态可持续发展的困境。

研究发现:就自然环境而言,自然环境差异不仅改变了学校布局,带来地区间语言教育的巨大鸿沟,而区域间现代性与乡土性差异是造成外语和民族语教育生态差异的重要原因;就社会环境而言,政治、经济等因素会影响到边境地区三语教育生态的发展,师生民族成分差异对比、教师三语语言能力、教师教学用语及学生语言使用等社会环境因素增益汉语教育生态发展,不利于民族语教育生态发展;就心理环境而言,个体心理环境的内部矛盾一方面反映出民族语教育和外语教育的经济价值相对较低,导致其语言认同度不高,制约了二者教育生态的良性发展,另一方面也反映出民族语教育和外语教育在语言教育体系中得到了更多的重视,科学、合理、积极的三语教育生态认同观正在逐渐形成,但经济价值羸弱的弊病极大地制约了其在现实中的效力发挥;从生态系统整体论角度而言,在多重环境因素的综合作用下,边境地区语言教育生态较为脆弱,发展可持续性有所缺失。

鉴于此,本研究认为,为解决边境地区语言教育生态可持续发展的困境,当前的现实选择可立足于:首先,多措并举解决自然环境差异带来的地区间语言教育差异鸿沟。应加强对相对薄弱学校语言教育的扶持,在语言教师招聘、教师薪酬、教师生活等各方面做好保障;重视语言教师队伍建设,强化村、乡镇和县城各级学校的语言教育交流,建立民族语教育和外语教育的城乡交流联动机制。其次,营造积极、有序的三语教育生态社会环境,从政治、经济等各方面进一步突出语言教育生态可持续发展在国家各项事业中的重要性,在强调汉语重要性的同时,突出民族语和外语不可替代的资源价值属性;在边境地区,应适当鼓励教师、学生在学校、社会、社区用民族语开展交流,并同时做好民族语的记录描写、宣传和教学工作;强化地方高师院校语言教师培养,引导语言教育类师范生“下得去”并“教得好”,使其在乡村学校“留得住”。最后,应重视语言认同观建构,型塑可持续发展的语言教育生态观。突出民族语的文化传承价值,引导社会和个体重视民族语言价值;将代际传承作为少数民族语言传承的重要手段,抑制少数民族群体母语磨蚀现象。