氨混合燃料体系的性能研究现状

2022-05-26夏鑫蔺建民李妍陶志平

夏鑫,蔺建民,李妍,陶志平

(中国石化石油化工科学研究院,北京 100083)

多年来,能源短缺、环境污染以及温室效应等一直是影响世界各国发展的主要问题。对于我国而言,随着国民经济的快速增长,汽车保有量不断增加,化石燃料的消耗也不断增加,这不仅使我国的化石能源对外依存度提高,而且给生态环境造成了巨大的压力。另外,我国是CO排放大国,化石燃料燃烧所排放的CO造成的温室效应严重制约我国的发展。因此,保持我国经济稳定增长的同时降低CO排放是我国面临的重大课题,而寻找清洁无碳排放的新型能源燃料则成为能源领域可持续发展的关键。

氢燃料和氨燃料一直被认为是具有潜力的化石能源替代燃料。氢因具有单位质量热值高、对环境无污染以及可循环利用等特点而被认为是最理想的清洁能源,然而目前仍面临氢的安全性能差、对氢的储运要求高等关键性问题,使得氢能源难以大规模应用。氨同样是一种无碳化合物,燃烧不产生CO,另一方面,氨在世界范围内产量丰富,氨的生产、储运等条件相对成熟。综合来看,氨作为化石能源的替代燃料更加具有潜力。

1941年,Macq首次提出氨作为发动机燃料的构想,氨燃料的相关研究关键时间节点如图1 所示,针对氨作发动机燃料的可行性研究可以分为两个时期:①20世纪60年代,第二次世界大战过后,为应对未来的石油危机而开展氨燃料研究;②21世纪初,寻找替代性无碳燃料以减少温室气体排放而开展氨燃料研究。21 世纪以来,氨燃料的研究与应用越来越受到重视。美国、英国、澳大利亚、日本、欧洲等国家和地区均在积极探索氨燃料的发展潜力,而我国针对氨燃料的研究工作尚处于起步阶段。

图1 氨作为发动机燃料的应用研究关键节点

本文就氨燃料的理化特性和燃烧特性,以及国内外针对氨作为发动机燃料的研究现状等方面进行了阐述,并对氨作为发动机燃料所面临的挑战与机遇进行了分析,为氨燃料的进一步研究提供参考。

1 氨燃料特性

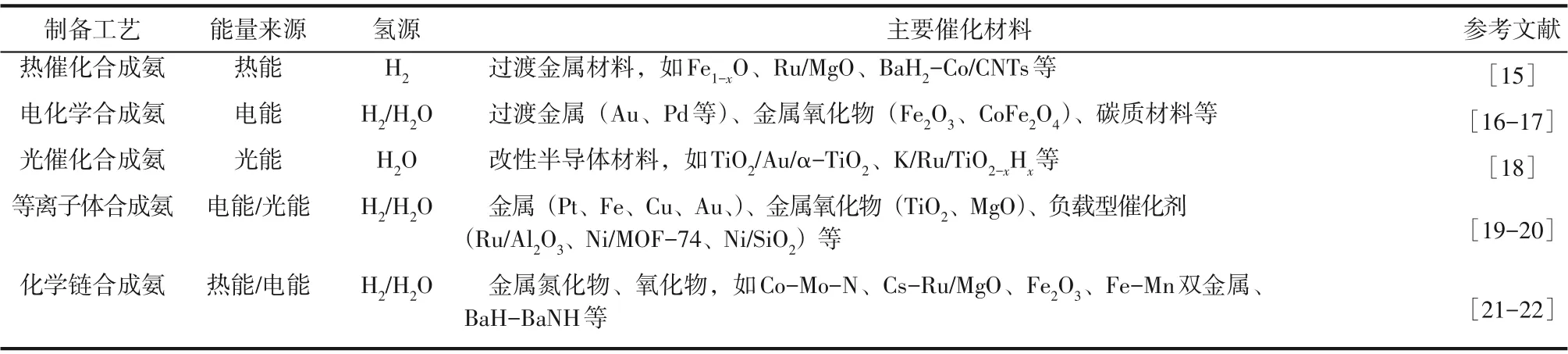

合成氨是世界上产量最为丰富的化学品之一,2018 年世界合成氨产量约为2.2 亿吨,表1 列举了主要的合成氨生产工艺,其中成熟的工业合成氨工艺是热催化合成氨工艺(Haber-Bosch工艺),而电化学合成氨、光催化合成氨以及化学链合成氨工艺也在深入研究。我国是世界上氨产量最大的国家且产业基础完善,因此我国具有良好的基础以发展氨燃料作为化石燃料的替代能源。

表1 合成氨的生产工艺

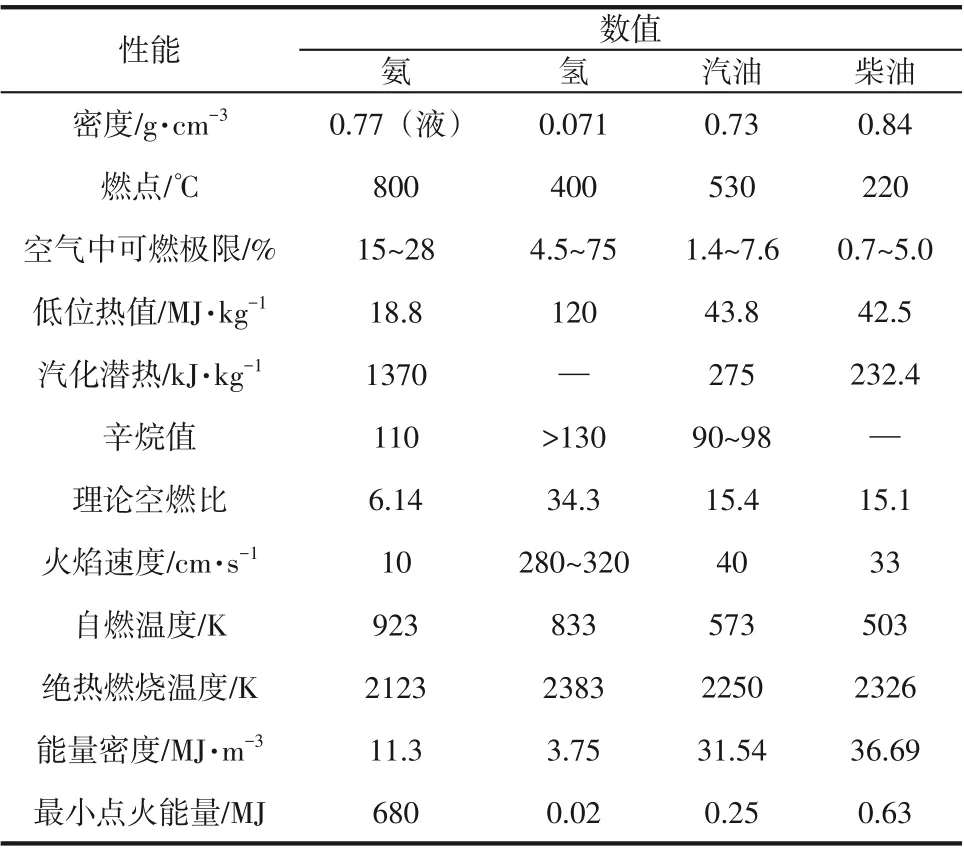

氨是具有三棱锥构型的稳定化合物,一般状态下是一种具有强烈刺激性气味的碱性无色气体。氨燃料与氢、汽油、柴油的理化性能及燃烧性能列于表2。氨是一种良好的储氢化合物,含氢的质量分数达17.6%,与氢燃料相比,氨燃料的能量密度大、易液化、易储运;另外,氨燃料的可燃极限较氢燃料更窄,较氢燃料更加安全。与汽柴油相比,液氨的密度、绝热燃烧温度与汽柴油相近,而氨燃料的特点在于燃烧不产生含碳化合物。同时考虑到理论空燃比与低位热值的影响,即在相同空气量和理论空燃比的前提下,所释放热量的对比情况,氨燃料与汽柴油相比,对于实际内燃机中不改变进气系统而仅改变燃料供给系统的改造方案更具有优势。与汽油相比,虽然低位热值较汽油低,但是辛烷值高于汽油,在抗爆震性能上有一定优势。但是,氨燃料的燃点、汽化潜热以及自燃温度高,燃烧速度慢,因此作为燃料时通常需要引燃剂。

表2 氨、氢、汽油、柴油燃料的性能[24,28]

有研究指出,氨燃料完全燃烧时的产物仅为N和HO[燃烧方程式如式(1)所示],但是不完全燃烧时则会产生NO,而其中NO 是导致臭氧空洞的有害物质之一。

燃料的一个重要性能参数是对发动机系统管道以及结构部件的相容性影响,从而评价燃料在发动机系统中的适用性。Cole-Parmer 公司公示了氨与多种工业材料的相容性研究结果,如表3 所示。可以发现,氨与多数工业材料相容性好,但是氨腐蚀黄铜和青铜,且对天然橡胶、氟橡胶有显著的溶胀作用。因此,氨作为发动机燃料需要谨慎考虑发动机系统的材料。

表3 氨的材料相容性

2 氨混合燃料体系的研究现状

从氨的特性来看,氨具有做发动机燃料的潜力,且有研究指出使用氨燃料无需对发动机构造进行显著调整。因此有诸多针对氨燃料在发动机中的应用研究报道,且多集中于使用双燃料体系,并取得了积极成果。

2.1 氨-汽油燃料体系

因为氨燃料具有较高的辛烷值,因此可以通过提高压缩比以提高发动机热效率,但是发动机的工况对氨燃料燃烧和排放的影响十分复杂。Liu 等以汽油发动机为研究对象,考察氨-空气当量比在0.5~1.5 范围内的氨燃料燃烧特性,该研究注意到层流燃烧速度在当量比约为1.1 时达到峰值,且在该当量比条件下,增加压缩比对层流燃烧速度的提高有显著影响,且氨的消耗率明显增加;在排放方面,该研究发现,富氨状态和贫氨状态呈现不同的NO 排放效果,具体而言,在富氨状态下,增加压缩比会显著降低NO 排放浓度,而在贫氨状态下,增加压缩比却会增大NO排放浓度。Grannell等开展了氨-汽油混合燃料的研究,该研究尤其关注到混合燃料的排放问题[如NH、碳氢化合物(HC)、NO、CO、NO]。具体而言,NH废气排放量与混合燃料中氨的含量成正比。汽油在混合燃料中的含量在70%~100%范围内,HC排放变化不大,而当汽油含量低于70%,HC排放量下降;混合燃料中的氨-汽油相对含量对NO 排放的影响不大,但纯氨燃料燃烧排放的NO浓度略低于纯汽油燃料燃烧排放的NO 浓度,而混合燃料中的氨-汽油相对含量却对CO排放有重要影响,CO排放与混合燃料中的汽油含量呈显著正相关。另外,研究发现纯汽油燃料燃烧不会产生大量的NO,而氨-汽油混合燃料燃烧则会产生10~40mg/kg 的NO。Ryu 等评估了氨-汽油混合燃料的燃烧性能和排放情况,研究发现,由于氨燃料的自燃温度高、火焰传播速度慢,因此氨-汽油混合燃料较纯汽油燃料的缸内峰值压力略低。有趣的是,当混合燃料中的氨含量提高,会缩短燃烧持续时间,说明氨-汽油燃料体系中,燃烧强度较单一燃料有提高;在排放方面,混合燃料的NO以及HC排放明显高于纯汽油燃料,而CO 排放则略有降低。Grannell 等考察了多种氨-汽油混合比例下的无爆震条件,结果表明,适宜的氨-汽油混合比为7∶3。在碳达峰、碳中和的背景下,开展的氨-汽油混合燃料研究可对碳排放控制起到一定的积极作用,但是需要平衡氮氧化物排放及燃烧性能的关系。

另一方面,提高氨在汽油中的溶解度,将有益于提高氨-汽油混合燃料的燃烧性能,研究人员对此进行了诸多尝试。Haputhanthri 等将乙醇或甲醇作乳化剂以提高氨-汽油的互溶性,并探讨了氨-汽油混合燃料的排放性能。研究发现,液相汽油在345kPa、286.65K条件下只能溶解体积分数为4.5%的NH,而使用体积分数为10%的乙醇或甲醇会使NH的溶解度提高到11%(体积分数)。进一步的研究发现,含体积分数为30%乙醇或甲醇的汽油可以溶解高达17.35%(体积分数)的NH。

上述研究成果为汽油燃料减碳排放提供了思路,并拓展了氨燃料的应用潜力。但是氨-汽油混合燃料体系尚存在氮氧化物生成机理不明确以及氨在汽油中的溶解度低等问题,这些问题制约了氨-汽油混合燃料的推广应用,同时缺少与氨-汽油燃料体系相适应的汽油发动机相关研究报道。因此,推广氨-汽油混合燃料的实际应用仍需要开展更加丰富而深入的工作。

2.2 氨-柴油燃料体系

由于氨燃料具有不良的燃烧特性,在压燃式发动机中需要具有(35∶1)~(100∶1)的压缩比。而且氨燃料不适合压燃式点火,因此纯氨燃料在压燃式发动机中的探索及应用研究未受到足够关注。尽管有报道指出,在特定的发动机工况条件下可成功实现压燃点火作业,但由于需要极高压缩比,因此纯氨燃料应用于压燃式发动机中仍具有挑战性。

将氨与石油基柴油或生物柴油组成的双燃料体系应用于压燃式发动机中,被认为是部分替代碳基燃料(如柴油或生物柴油)的良好选择,可达到减少燃料的碳含量以减少温室气体排放的目的。

2008年,Reiter 和Kong报道了含氨双燃料体系在压燃式发动机中的研究。2011 年,他们进一步报道了氨-柴油混合燃料在压燃式发动机中的燃烧与排放特性的研究成果,分析了氨-柴油、氨-生物柴油在压燃式发动机应用的可行性。研究结果表明,对于相同的发动机性能,氨的能量替代率能达到95%以上。利用柴油作为引燃剂和助燃剂,在压燃式柴油发动机上测试了不同氨-柴油比例下的燃料经济性和尾气污染物排放情况后发现,在氨提供40%~60%的能量时,燃料利用效率较高。

Reiter等对比研究了氨-柴油混合燃料与纯柴油燃料在涡轮增压柴油发动机中的排放性能,发现即使当氨在混合燃料中提供的能量占比为70%时,混合燃料的NO排放量仍与纯柴油燃料的NO排放量相当,而氨提供的能量占比在70%以下时,氨-柴油混合燃料的NO排放量则低于纯柴油燃料。高氨含量的混合燃料其氮含量较高,因此燃烧会排放较多的NO,而从另一角度看,氨燃料燃烧会使火焰温度下降而抑制NO排放,两种影响存在竞争关系。但是研究指出,在氨-柴油混合燃料体系中,氨的能量占比不超过60%,可保障混合燃料体系具有较低的NO排放量。对于HC 排放而言,当氨在混合燃料中的能量占比低于70%,由于火焰燃烧温度低,导致柴油燃烧不完全,HC 排放量较高;当混合燃料中主要由氨燃料组成时,HC 来源大大减少,因此HC排放量有效下降。对于CO排放而言,CO的排放量与混合燃料中的氨含量成正相关关系,当氨在混合燃料中的能量占比从20%提高到80%,CO的排放量从11%降到3%。在氨-生物柴油混合燃料体系中,NO、HC以及CO排放规律与氨-柴油燃料混合体系的排放规律相似。

综合已有研究报道来看,在压燃式柴油发动机中,氨-柴油、氨-生物柴油混合燃料具有替代柴油燃料的潜力,且在减少压燃式发动机整体CO排放量方面具有显著优势。

2.3 氨-其他燃料体系

由于氨本身的燃烧特性限制,使得氨难以单独作为燃料使用,除了上述氨-汽油燃料体系、氨-柴油燃料体系等相关研究外,诸多学者对氨存在的其他混合燃料体系也作了探索,为提高氨燃料燃烧性能寻找解决方案。

钟绍华等探讨了氨燃料的燃烧特性,研究表明氨燃料可在稀薄空气条件下实现压燃燃烧。考虑到纯氨燃料的进气温度和压缩比较高,该研究将正庚烷作引燃剂,对比研究了氨-正庚烷燃料体系与纯氨燃料的燃烧特性,发现正庚烷摩尔分数为30%时,混合燃料的进气温度可以从纯氨燃料的800K降到345K左右,说明正庚烷有效地促进了氨燃料的燃烧;另一方面,纯氨燃料在450K、压缩比120∶1条件下不能被压燃,而当正庚烷的摩尔分数为30%时,混合燃料的压缩比可降至10∶1 左右。Lubrano等分别比较了氨-甲烷、氨-正庚烷、氨-异辛烷燃料的层流燃烧速度,发现氨-烷烃混合燃料体系的层流燃烧速度较纯烷烃的层流燃烧速度有所下降,表明火焰燃烧更加平缓、火焰稳定性更好;与正庚烷、异辛烷相比,氨的质量分数对甲烷燃烧性能的影响更为显著。

近年来,将甲烷作为氨燃料的引燃剂引起诸多关注,尤其对氨-甲烷混合燃料的燃烧特性和燃烧机理等方面开展了诸多研究,而将氨-甲烷混合燃料用作燃气轮机燃料则表现出较好的应用前景。Valera-Medina 等考察了甲烷与气态氨的混合燃料在燃气轮中的燃烧稳定性和排放性能,研究认为,保障氨-甲烷混合燃料同时具有良好的燃烧稳定性和排放性能的当量比在0.7~1.05之间。随后,该结论得到证实。然而,氨-甲烷混合燃料的NO排放量偏高是制约氨-甲烷混合燃料在燃气轮机中应用的关键因素。为了解决这一问题,日本石川岛重工业株式会社(IHI Corporation)将氨-天然气混合燃料用于燃气轮机,开展了实质性的探索,报道称燃烧氨含量达20%的氨-天然气混合燃料用于所开发的2MW 级燃气轮机系统发电,经尾气处理后可使NO排放浓度降到7μL/L 以下,且使用效能与燃用天然气效能相当。日本三菱重工已经致力于纯氨燃料用于40MW燃气轮机的技术开发,并宣称拟于2025年推出世界首台40MW氨燃气轮机。

考虑到二甲醚(DME)和氨的蒸气压相近,且DME的十六烷值高,Ryu等将DME与氨混合,在压燃式发动机中探讨了氨-二甲醚燃料的燃烧和排放特性,结果表明,发动机性能随着混合燃料中氨浓度的增加而降低;排放方面,混合燃料组成为60%NH-40%DME(质量分数)时,在低负荷工况条件下CO 和HC 排放量较高,碳烟排放量仍然极低(但比100%DME的碳烟排放量略高),而NO和NH的排放量增加。从燃烧和排放性能来看,氨-二甲醚混合燃料体系并不适宜。此外,其他氨存在的混合燃料体系如氨-二乙醚混合燃料体系、氨-二甲氧基甲烷混合燃料体系、氨-氧气混合燃料体系、氨-合成气燃料体系、氨-氢气燃料体系等相关研究也有报道。

通过综合评价纯氨燃料以及新型含氨混合燃料的燃烧性能、排放性能及适用性能等,筛选适宜的氨燃料应用途径以及含氨混合燃料体系,将为碳减排、碳中和提供助力。

3 氨作发动机燃料面临的挑战和机遇

3.1 氨燃料面临的挑战

从已有的研究报道来看,氨燃料作为发动机燃料具有一定潜力,但目前石油基燃料的使用成本较低且产业链技术成熟,因此推广氨燃料作为石油基燃料的替代燃料仍存在一定困难。具体而言,目前氨作为发动机燃料面临以下几个问题。

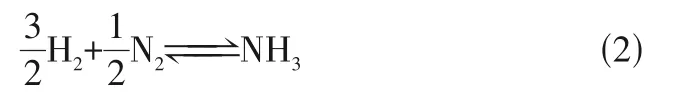

(1)氨生产耗能高 氨的工业化生产工艺主要是热催化合成氨工艺,反应在高温、高压、催化条件下进行,反应如式(2)所示。一方面,热催化合成氨工艺的能耗较高,氨的生产能耗占全球能耗的1.8%~3.0%,且生产过程中会产生大量的NO,虽然技术上可选择非催化还原技术(SNCR)去除NO,但是生产成本相应提高。

另一方面,氢气来源目前仍来自于石化燃料制氢工艺。亟待开发高效、经济的可再生合成氨生产工艺。因此研究低温、常压条件下的合成氨工艺、催化剂体系及反应机理是合成氨工业未来发展的重点课题。

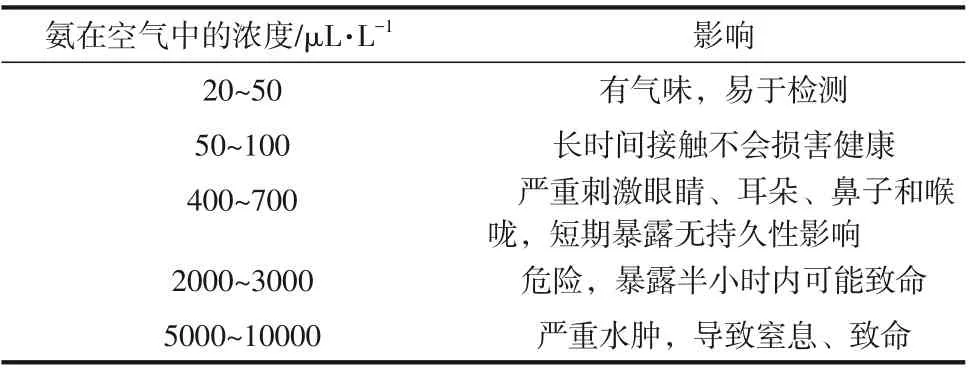

(2)氨具有毒性和腐蚀性 有报道称,氨在空气中的体积分数与其产生的影响存在显著相关性,如表4 所示。研究指出,人在25μL/L 的氨气环境中的暴露极限为8h。另外,氨对水生生物具有毒性,并可能具有长期影响,且氨在水中会转化为铵离子,对环境的威胁将增加。当氨与水混合时,pH 迅速升高至11.6,因此腐蚀性问题也是氨作为燃料的限制之一。

表4 氨在空气中的浓度与毒性的关系[63]

(3)氨的燃烧特性较差 氨的热值低,不易燃烧且燃烧不稳定。氨在完全燃烧的情况下只生成氮气和水,但在实际燃烧过程中由于许多不可控因素,往往难以避免氮氧化合物(NO)的产生,当大部分能量由氨燃料提供时,NH可能会发生过氧化,导致NO排放增加。虽然针对氨燃料的燃烧机理以及NO形成过程有诸多探讨,但是针对氨燃料的着火特性、燃烧强化方法以及燃烧过程中的NO生成优化等方面认识尚不清晰,在很大程度上限制了氨燃料的应用,而研究如何处理尾气是氨作为发动机燃料面临的主要挑战。在大部分氨燃料发动机的研究中,一个关键的任务就是降低氮氧化合物排放。掌握氨与各种引燃助剂混合燃烧的反应机理和动力学过程,分析尾气中氮氧化合物形成路径和处理技术以及各类发动机尾气特性,是未来氨作为发动机燃料的研究重点。

3.2 氨燃料迎来的机遇

尽管氨作为燃料目前面临挑战,但是在环保形势愈发严峻的当前,尤其是在碳达峰、碳中和的大背景下,使用氨燃料作为降低碳排放的有效方法值得探索。一方面,由于氨燃料不含碳元素,因此不会直接产生CO,当与其他燃料共同作为混合燃料时,也可有效降低碳排放;另一方面,如果用于合成氨的能源和原料来自可再生资源(如风能、水力发电及生物质),则全生命周期循环内可以不含碳,这将是氨燃料领域探索的重点课题。有预测指出,解离尿素有望为大规模生产氨提供最可持续的途径。

不可否认的是,氨的毒性和腐蚀性不可忽略,但是在氨的浓度低于50μL/L 时即可检测并被察觉,远低于2000μL/L 的致命水平。有研究发现,氨可以被储存在多孔金属氨络合物如六氨氯化镁[Mg(NH)Cl]中,在金属氨络合物中,氨的吸附和解吸完全可逆。氨只有在350℃或更高温度下加热才会从多孔介质中释放,因此氨的毒性和腐蚀性问题有望被较好地解决。

随着发动机技术的进步,通过增大进气压力以提高氨发动机的缸内燃烧压力峰值,从而增强氨发动机的动力性,对于克服氨燃料的燃烧特性缺陷是一项非常有利的措施。

4 结语

氨燃料的有效利用仍然十分具有挑战性,总体而言,氨燃料在被完全认可为可应用燃料之前,相关的研究任重道远。

目前,合成氨工业在我国的国民经济中占重要地位,虽然我国对氨燃料的研究相较国外仍处于起步阶段,但成熟的氨生产、储运及供给体系能够为氨燃料提供良好的应用基础,因此我国氨燃料的发展具有不错的后发优势。氨与碳氢化合物混合燃烧能有效克服氨燃料的燃烧缺陷,且能够在内燃机的应用中表现出较好的性能。因此寻找性能与氨最为匹配的碳氢化合物,掌握氨混合燃料燃烧的反应机理和动力学过程,必将能带来良好的社会效益和经济效益。