回“家”之“路”:区域资源融入高中地理课程的路径构建与实践

2022-05-21赵丽霞秦龙洋杨青华

赵丽霞 秦龙洋 杨青华

(1. 郑州市教育局教学研究室, 河南 郑州 450042; 2. 郑州市第七高级中学, 河南 郑州 450001; 3. 郑州市第一中学,河南 郑州 450042)

进入21世纪,学校教育已从培育工业社会时代优异的“记忆者”转变为培育当下后工业时代优异的“思考者”与“探究者”,正在由“知识本位”向“素养本位”转型。[1]《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)提出高中地理课程的总目标是通过地理学科核心素养的培养,从地理教育的角度落实立德树人根本任务。新课标在课程基本理念、教学与评价建议上明确要求要创新培育地理学科核心素养的学习方式,在自然和社会等真实情境中开展丰富多样的地理实践活动。[2]

在新课标的指导下,将区域资源融入高中地理课程,是地理教学的回“家”之路。本文围绕相应主题,通过沉浸式学习,使以实践为特色的地理学科扎根大地,从地理课程育人和资源育人角度落实立德树人的根本任务,培育兼备国家情怀和世界眼光的未来公民。

一、传统地理教学中存在的问题

1.课程资源

多数教师将课程资源窄化为教科书知识,而面向全国的国家教科书内容与各地学情无法完全贴合,教科书按章节编排导致知识碎片化。

2.课程实施

地理教学重说“理”,难落“地”,偏重知识与技能的传授,忽略以实践为特色的地理学科与周边鲜活生活世界的联系。

3.学生成长

学生疲于记忆繁杂知识和训练海量习题,无暇关注身处世界的变化,与生活世界相脱离,个体学习行为与生命价值体验相偏离。

二、区域资源融入高中地理课程的理论基础

本研究界定的区域资源是最贴近学生认知经验的区域内的各类资源,直观、鲜活、真实和易达是其最大特色。融入区域资源创新高中地理教学是生活教育理念、建构主义学习观和人本主义教育观等理论的实践。

践行陶行知“生活即教育,社会即学校,教学做合一”的生活教育理念。生活教育的实质,是教育与生活和社会实际紧密联系。区域资源与国家课程的融合,体现了知识扎根生活实践。

依托建构主义学习观,引导学生从原有经验出发,生长并建构起新的经验。真实情境的问题解决,让学生不断地发现问题、解决问题,形成解决问题的技能及自主学习的能力。注重学习过程的生成性,让学生通过新、旧知识及经验的相互作用,形成、丰富和调整自身的认知结构。

落实人本主义教育观,注重培养个性充分发展的、具有主动性和独创性的人,实现学生个体学习行为与生命价值体验相统一。

三、区域资源融入高中地理课程的路径构建与教学实践

解读新课标,提取核心概念,构建核心概念知识地图;开发区域资源,建立区域资源库;研制区域资源—课程标准双向对照表,以双向对照表为纽带,确定融合点,化区域资源为课程资源融入高中地理课程;依托区域资源创设的情境与任务,选择恰当的融合方式和策略,开展教学实施和评价。通过实践、认识、再实践和再认识的螺旋式推进,提炼出区域资源融入国家课程的实施路径(见图1),创新高中地理学科育人方式,构建地理教学回“家”之路。

图1 区域资源融入国家课程的实施路径

路径的关键词是“融入”,不是在国家课程之外另起炉灶,而是以课程标准为统领将区域资源融入国家课程。基于区域资源创设真实情境,进行“基于真实情境的问题解决”的课程开发和实施,形成“真情境、真问题、体验式、探究式”的系列地理教学实施案例,把区域资源作为知识传递和素养培育的鲜活载体,打通知识世界和生活世界。具体步骤如下所示。

1.解读课程标准,明确“家”的方向

区域资源融入高中地理课程的前提是准确解读和把握课程标准,提取学科核心概念。通过研究和解读课程标准,转变教师的教学观和课程资源观,把教学关注点由关注教材内容转向关注学科核心概念的建构,课程资源观由关注教材转向关注广域的地理事象。

解读课程标准首先要挖掘课程标准各部分之间的有机联系,认识课程标准各部分的功能,以“内容要求”分解(见表1)为核心,将课程标准的各项要求落实到教学与评价过程中。“内容要求”的分解包含以下四个步骤:第一,认识“内容要求”的句型结构,识别行为条件、行为动词和核心概念;第二,根据行为动词的认知水平和相应的学业质量标准,确定学习水平;第三,剖析核心概念,按照核心概念内涵的内在逻辑,构建核心概念的认知地图;第四,结合内容要求,为核心概念的建构匹配合适的行为条件。

表1 课程标准“内容要求”分解示例

通过上述分析写出可操作和可测评的学习目标,然后把学习目标转化为评价任务和学习任务,做到目标—教学—评价的一致性,进行基于课程标准的教学与评价。通过解读课程标准,提取核心概念,进行基于学科核心概念建构的教学,将上位抽象的国家课程要求转化为课堂教学实施的具体方案,进行基于课程标准的教学实践,提高教学的有效性,明确“家”的方向。

2.构建知识地图,标绘回“家”的路标

不同教师对课程标准的解读方向、解读能力和处理方式存在差异。因此,基于课程标准的教学实施面临着如何实现效果统一的难题。难题的突破口就是构建核心概念知识地图,这也是培养学生综合思维能力的重要途径。按照课程标准要求,以学科知识背后的基本思想和方法为逻辑基础,构建核心概念知识地图(见图2),把核心概念放置于单元和模块背景中加以认识,明确核心概念的地位,把握知识之间的横向联系和纵向贯通。

图2 核心概念知识地图构建(以河流地貌为例)

知识地图的构建可以建立学科知识之间以及与学科核心素养之间的联系,引导学生主动建立知识之间的联系并运用地理的思维方式解决问题,搭建“课程标准—学科认知结构—学科思维—课程内容—学科核心素养”的桥梁。知识地图明确了“家”是蕴藏在学科知识背后的基本思想和方法,是指引地理教学回“家”的路标,是探索并建设地理教学“家”的动力。

3.开发区域资源,打造回“家”的生态

结合课程标准提取学科核心概念,开发区域资源,提供实证,把国家课程内容变成学生可触可感、鲜活生动的实际问题,是进行地理实践和问题式教学的关键。通过开发区域资源,开展基于真实情境的教学,构建开放的地理课堂,转变学生学习方式,使学生在自由、开放的原生态下主动实践、涵养个性、激发潜能,培育地理学科核心素养。

(1)建设区域资源库

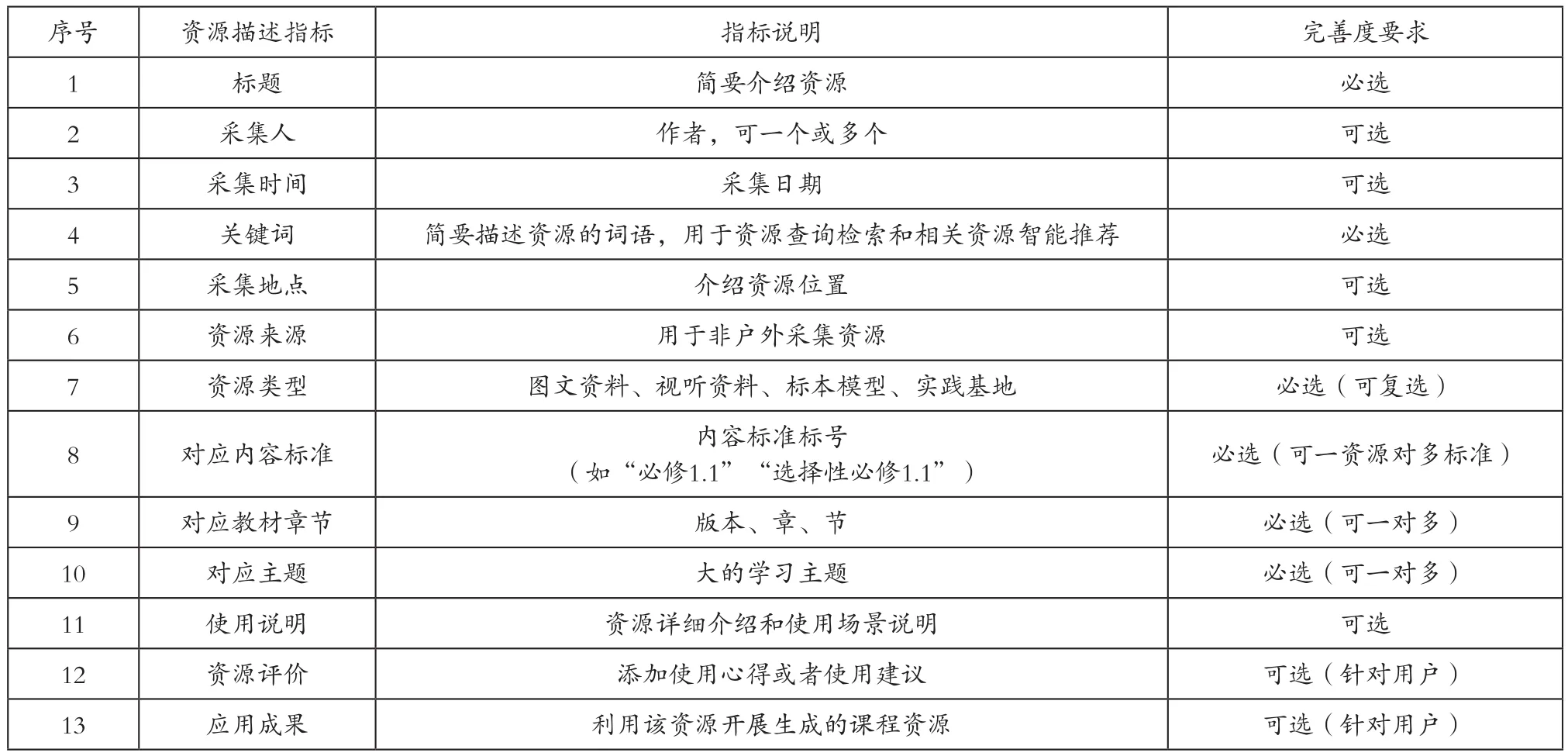

调查、优选整合区域资源,建设包含图文资料、视听资料、标本模型和实践基地的区域资源库,建立知识世界与生活世界的联系,为教师教学和学生学习提供丰富的课程资源。例如,“天地之中”的郑州,作为河南省省会、历史古都、国家中心城市、“一带一路”“黄河流域生态保护和高质量发展”等国家重大发展战略的交汇节点,人文资源的历史底蕴与现实基础深厚。郑州地处中国地势二、三阶梯过渡地带,西依“五代同堂”天然地质博物馆嵩山,北临“母亲河”黄河,兼备自然资源的多样性与典型性,区域资源优势得天独厚。教师通过广泛调查和考察区域资源,遴选出典型性和代表性兼备的区域资源,建设区域资源库和地理实践基地,为区域资源融入国家地理课程奠定资源基础。资源库要实现对资源的结构化管理(见表2),方便资源的查询、使用和分享。

表2 区域资源库中资源的结构化管理

(2)构建区域资源—课程标准双向对照表

区域资源作为课程资源融入国家课程的纽带是区域资源—课程标准双向对照表(见表3)。双向对照表的建构需要结合课程标准要求、学生的认知水平和资源之间的相互关联程度,从区域资源库中筛选出能够服务于该主题下学科核心概念的区域资源,把核心概念置于真实情境中加以认识,关联知识世界和生活世界。在双向对照表的基础上,确定区域资源与国家课程的融合点,整合出相应的教学策略,进行融入区域资源的课程设计与实施,把地理学科核心概念建构和资源育人相融合,实现地理育人。

表3 区域资源—课程标准双向对照表(部分)

以课程标准为依据,以区域资源库为基础,以区域资源—课程标准双向对照表为纽带,生成探究主题。围绕探究主题,充分借助区域资源构建的真实情境和真实问题设计学习总任务和任务群,驱动教学实施。本文以“黄河地上河问题与治理”教学设计流程为例进行说明(见图3)。

图3 区域资源融入国家课程的教学设计流程示例

(3)获取区域资源融入国家课程的方式

根据区域资源与国家课程内容的特点探索出贯穿式、嵌入式和场景式三种区域资源融入国家课程的方式,形成以“真情境、真问题、探究式、体验式”为特点的两类教学案例。

一类是区域资源与室内教学融合,生成“融入区域资源解决真实问题”的室内教学案例。对应的策略是以课程标准的某一条“内容要求”或其中某个核心概念为核心,整合多个区域资源进行融合开发。根据区域资源在室内教学中所承担的功能,划分为贯穿式与嵌入式两种融合方式。贯穿式是将区域资源作为一个完整案例,贯穿课堂始终;嵌入式是将区域资源作为部分案例或学习材料,供学生自主探究与合作学习。[3]

另一类是国家课程与户外实践融合,进行基于区域资源的“行”和国家课程的“学”,生成“生活世界成为课堂现场”的户外实践案例。融合方式为场景式,对应的策略是依托实践地点,整合多条课程标准中的内容要求或核心概念,运用该地资源创设情境和任务,进行现场教学,让学生在复杂和开放的实践环境中验证所学和获得新知,在实践中提升理论联系实际和学以致用的能力。

四、区域资源融入高中地理课程的意义

区域资源融入高中地理课程的路径是一条温暖的“回‘家’之路”。教育学家玛利亚·蒙台梭利说:“我听过了,就忘了;我看见了,我就记得了;我做过了,我就理解了。”教育家怀特海说:“教育只有一个主题,那就是五彩缤纷的生活。”[4]山川草木、行云流水、城邑农商,都是地理学的研究舞台,更是高中地理学习的鲜活素材。理想的地理课堂应是“行”与“研”的课堂,赏天地之美,析万物之理,走进大自然,走入生活,在真实情境中观察、发现、探究和解决问题。

“家”是根植于生活世界的真实情境。鲜活和丰富的区域资源能够提供独立的、关联的和整合的真实情境。鲜活生动的真实情境通过地理过程推演,既有利于学生在系统、有序、逻辑和规范的基础上科学地构建地理概念和认识地理原理,又有利于学生在自由和开放的原生态下主动发现、生成和涵养地理学科素养。

将区域资源转化为课程资源融入国家课程,能够有效提升学生的区域认知与地理实践力素养,提高学生运用一定的方法和工具进行区域地理问题分析和解决现实问题的能力,让学生在关注家乡的过程中厚植乡土情感,培育家国情怀。区域资源—课程标准双向对照表建立起课程标准、学生认知水平和区域资源之间的相互关联,是区域资源融入国家课程的纽带,保障回“家”的路线不会偏航。借助区域资源,创设基于学生鲜活经验的学习情境,创新地理学科育人方式是地理教学的回“家”之路。