复合生态引导的全周期乡村规划设计研究*

——以贵阳市麦翁布依古寨为例

2022-05-20丁洋洋刘子萱

陈 冰 丁洋洋 刘子萱

0 引言

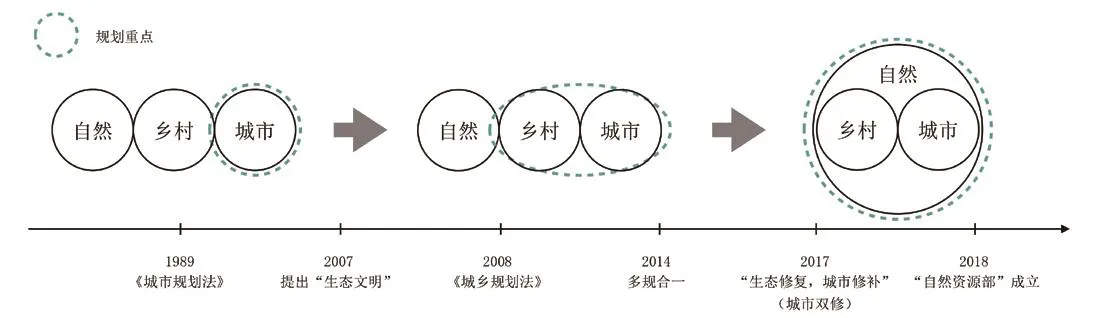

中国城乡规划在处理人与自然关系方面,主要经历了“敬畏自然”(如农业社会的“相土尝水,象天法地”)、“改造自然”(如工业社会的“人定胜天”)、“人与自然二元共生”(如工业文明向生态文明过渡中的红线指标管控思想)以及“人与自然和谐共生”(如“公园城市”所蕴含的“天人合一”思想)等四个阶段[1]。随着2018年自然资源部的成立,我国空间规划的侧重点在从“城市规划”转向“城乡统筹规划”(但仍停留在对建成环境和资源的规划)后,又进一步转向统筹山水林田湖草系统治理、强调“自然—乡村—城市”融合发展的“国土空间规划”(图1)。

图1 我国城乡规划实践中人与自然关系的演变历程Fig.1 the evolution of the relations between human and nature in planning practice in China

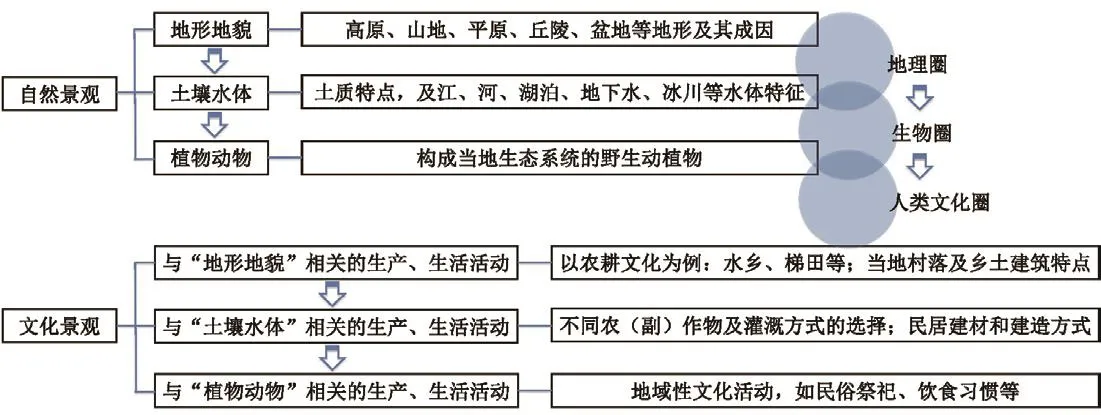

为更好地在规划实践中融合自然资源与人居环境,在相关文献综述的基础上(图2),本研究提出了由“自然(生态)—社会(生活)—经济(生产)”复合生态引导的规划设计理念。旨在针对早期景观都市主义及生态都市主义理念中对社会经济问题统筹考量不足这一问题(如麦克哈格的“千层饼”模式就因缺乏对产业发展、土地价值、居民收入等问题的综合考量,故多用于指导公园或生态保护区的开发建设),构建一套能保护、传承和再发展地缘景观的综合规划设计策略——在保护修复自然生态系统的同时,修补和发扬地缘文化景观,包含物质文化景观(如本土建筑)和非物质文化景观(如历史文化习俗等),并通过对所有国土空间用途进行统一管制来充分发挥规划的引领作用,从源头上促进“三生融合”[1-2](图3)。

图2 生态系统规划理念的演化Fig.2 the conceptual development of ecosystem planning

图3 地缘景观所涵盖的自然和文化元素关系Fig.3 the relations of natural and cultural elements covered by regional landscape

乡村地处高密度建成环境(城市)与自然环境之间,在探索上述规划设计理念的应用方面有独特的区位优势。而且早期相关研究指出,完善的乡村规划设计不仅能有效缓解城市无序扩张对生态环境带来的破坏,还对提升区域整体生态水平具有积极的作用[3]。下文将具体探讨用复合生态引导乡村规划设计的思路与策略。

1 复合生态引导的乡村规划思路与策略

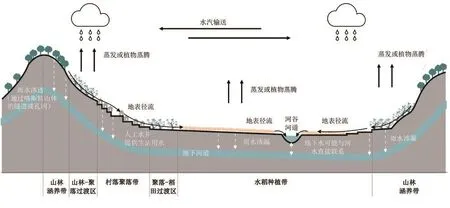

虽然基于“整体人类生态系统”理念的现代城乡规划研究与实践探索主要集中在20世纪末,但 “天人合一”的哲学思想在我国由来已久,并体现在人们日常的生产生活中。例如,布依族先民在农业社会营建聚落时就已有了生态平衡的思想——针对黔中地区白水河谷地带布依聚落群的研究发现,以“山—水—田—林—村”为典型代表的山地聚落空间格局中蕴含着缜密的生存逻辑,体现着人与自然的平衡共生状态(图4)[4]。山水基底与当地居民特有的生产生活方式和社会文化传统相互融合,形成了高原喀斯特山地的“人居生态垂直循环系统”,在分布上呈现为“三带两过渡区”,即以喀斯特山地河谷地形地貌为载体,以水循环为主要媒介,带动各项物质和能量形成自循环(图5)[5]。这为进一步研究复合生态引导的乡村规划提供了重要的参考[6]。

图4 布依族典型聚落空间格局与生存逻辑Fig.4 spatial pattern and survival logic of typical settlements of the Bouyei ethnic group

图5 垂直生态系统示意图Fig.5 concept of vertical ecosystem

然而,伴随着工业时代以及信息化时代的快速发展,传统山地聚落中人与自然相互依存、物质与精神和谐共生的平衡状态被逐渐打破。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要顺应村庄发展规律和演变趋势,按“集聚提升、融入城镇、特色保护、搬迁撤并”的思路,分类推进乡村振兴[7]。我国西南地区(云、贵、川)的乡村原真性保存较好,且多具有乡土特色和地域民族特点,不少村寨保留了较完整的地缘文化特色和优良的生态环境格局,因此具有相对较高的保护与再发展价值。本案以贵阳市城郊的麦翁布依古寨为例,探索复合生态引导的乡村规划设计是否能在保护传统村落特色的同时促进城乡融合发展。

从全周期视角出发,用复合生态理念来引导乡村规划设计,其实施主要包括五个步骤[8](图6)。第一,前期调研:研究村庄聚落独特的地缘景观和人地关系演化史,为乡村振兴愿景目标的设立以及后续的规划设计提供指导。第二,复合生态系统规划:分析村落发展现状和未来发展机遇,并根据地缘景观的特点,因地制宜地修复融合自然(生态)、社会(生活)、经济(生产)的复合生态系统,并基于生态环境承载力协调人、地、产、乡、城关系,重构自然生态与人类社会经济活动之间相互依存的动态平衡。第三,空间规划:率先修复自然生态基底,明确人与自然的共存互惠关系,再在此基础上梳理村庄脉络,寻找振兴乡村的关键节点,并分析研究对这些生产生活空间进行优化或微更新的方式和方法。第四,节点设计:尽可能采用本土材料和低技术建造手段,减少对生态环境的破坏;融入文化因子,增强当地村民对乡土文化的认同;同时,营造主客共享的交互氛围,促进城乡积极互动。第五,实施及反馈:由于乡村振兴存在多元利益主体,需要在过程中不断和当地政府、村民及其他相关方进行沟通,适时调整修正规划设计方案,以实现生态系统的稳定、方案的顺利实施以及乡村的长期可持续发展。

图6 复合生态引导乡村规划策略框架图Fig.6 framework of ecology-led rural planning strategy

下面以麦翁古寨为例,详述该策略的分步实施。

2 案例分析:对麦翁布依古寨的微更新

2.1 前期调研

麦翁布依古寨位于贵州省贵阳市花溪区十里河滩景区中段,北接孔学堂,南临花溪公园,西侧为贵州大学、贵州民族大学等高等学府和文化机构,拥有优越的自然和文化景观(图7-8)。古寨背倚大成山,面朝花溪河,虽受到贵阳市城镇化及城市功能外溢的影响,但目前仍保存着传统布依族聚落的基本肌理和山地聚落空间格局。古寨具有300余年的历史,并于2011年被定为“六月六活动基地”,2017年被评为“少数民族特色村寨”[9]。虽然村内90%以上的原住民为布依族,但受汉化和城镇化的影响,文化断层严重。2009年十里河滩景区开发后,村民在原有农田被征用后,自发形成了以烧烤、民宿为主的低端旅游服务业,并有三分之一左右的房屋出租给外来商户。由于产业收益低、季节性特征明显、同质化程度高等问题,近年来麦翁村的发展已陷入困境。

图7 麦翁布依古寨区位Fig.7 the location of Maiweng Ancient Village of the Bouyei ethnic group

2.2 复合生态系统规划

如图3和6所示,少数民族特色村寨中“自然(生态)—社会(生活)—经济(生产)”三个生态子系统之间存在相互依托、层层递进的关系。自然和村落景观是少数民族文化的起点,也是孕育和催生少数民族文化的基石[10]。以布依族村寨为例,在不断演变的进程中,“山—水—田—林—村”的山地聚落空间格局有效确保了人类活动始终处于自然生态承载力范围内。布依族村民长期以来保持着与自然生态相互依存的动态平衡关系,并遵循适度开发、合理利用自然资源的生态思想开展生产生活,其种植、饮食、纺织、房屋建造、信仰崇拜等民族文化均蕴涵着生态保护的观念与技术,如刀耕火种与传统稻作文化共同作用保护了物种多样性,传统手工艺及乡规民约呼吁人们去了解和保护当地生物资源等[11-12]。在农业社会,村落发展相对独立,然而近年来受快速城镇化的影响,麦翁村面临自然系统瓦解(如农田被征收)、文化系统断裂(如不再以农业为生,使祭祀活动失去意义)、同质化竞争以至于在地经济系统摇摇欲坠(如发展低端旅游业)等一系列问题,而伴随传统文化一同消退的还有居民的生态保护意识[13]。这些和“快餐式”旅游业的兴起都给麦翁村及其周边的自然生态带来了巨大压力。

在时代的变迁中,麦翁村选择了追求短期经济效益,而逐渐失去了自然与文化的支撑,事实证明这种发展模式是不可持续的。因此,本研究在对其进行规划设计时,选择率先修复麦翁村的生态系统,重构“自然(生态)—社会(生活)—经济(生产)”之间的动态平衡(图6)。自然子系统指逐步修复自然生态循环系统,使布依族文化有复兴的基础,例如修复景观田,种植竹林、刺梨树等经济作物;社会子系统指通过加强神圣空间的营造和举办传统文化活动,促进村民们的向村凝聚力,形成文化共同体[14];经济子系统是充分发挥麦翁村的区位优势,其独特的民族文化和慢节奏的乡村生活都对城市居民极具吸引力,而借助周边的城市资源,麦翁村也有机会发展出有特色的新兴产业,进而促进良性的城乡资源双向流动和融合发展。

融合上述三个生态子系统,本研究建议麦翁村参考其北侧孔学堂和大成精舍酒店的做法(打造“传承礼仪、居如人生”的孔子文化,以复兴汉文化[15]),发挥自身优势,错位互补发展打造“布依文化主题度假村”。短期可率先修复村内地缘景观并激活关键节点空间,加强“六月六”文化基地建设和特色手工业发展,吸引十里河滩及贵阳市内游客;中长期振兴策略则侧重于依托在地景观打造特色文化品牌,利用自身优势和周边资源面向全国延展第三产业链(如借助民族文化打造主题酒店、与花溪酒厂合作打造“刺梨糯米酒”品牌、与高校合作建立实践基地、与城市互补促进自然教育等)。只有在当地整体自然生态系统基础上衍生发展出的社会、经济子系统才是具有地缘特征且可持续的[16]。

2.3 复合生态引导的乡村规划设计

2.3.1 自然生态空间:基底修复

基于“自然(生态)—社会(生活)—经济(生产)”复合生态系统理念,人居环境应与自然生态和谐共生,因此自然生态作为承载人类社会经济活动的基底应被率先修复。“山—水—田—林—村”的格局被重新梳理,从而恢复村寨的自循环并滋养新的生产生活方式(图9)。

图8 十里河滩自然、文化、教育资源双侧互动Fig.8 interaction of natural, cultural and education resources in Shili Hetan Wetland Park

图9 麦翁村“山—水—田—林—村”系统横断面规划Fig.9 section planning of “mountain-river-farmland-forest-village” system in Maiweng Village

首先,修复“景观田”以弥补原本农田的流失,因其不仅是聚落生态格局的重要一环,更是布依“水稻民族”的文化象征。而且相关研究指出,与环城林带相比,在城市边缘区增设农田景观有助于提高生态景观和物种的多样性与异质性[17]。结合麦翁村的发展定位,“景观田”的设计将以农田景观为背景,以布依族文化风俗为纽带,将农事活动、自然风光、体验教育等元素有机融合[18]。

其次,借鉴传统布依村寨的生态理念,重新梳理村落内部空间,使人居环境更好地与自然相融合,如拆除违章搭建以留出更多开放空间,重新利用停车场等空地使景观(如竹林)向村内渗透,形成人工经济林与自然山林的过渡等[19-20]。同时,应加强排水排污、供水供电、垃圾处理等基础设施的建设,以改善人居环境现状。

2.3.2 社会经济空间:村寨脉络梳理与节点空间激活

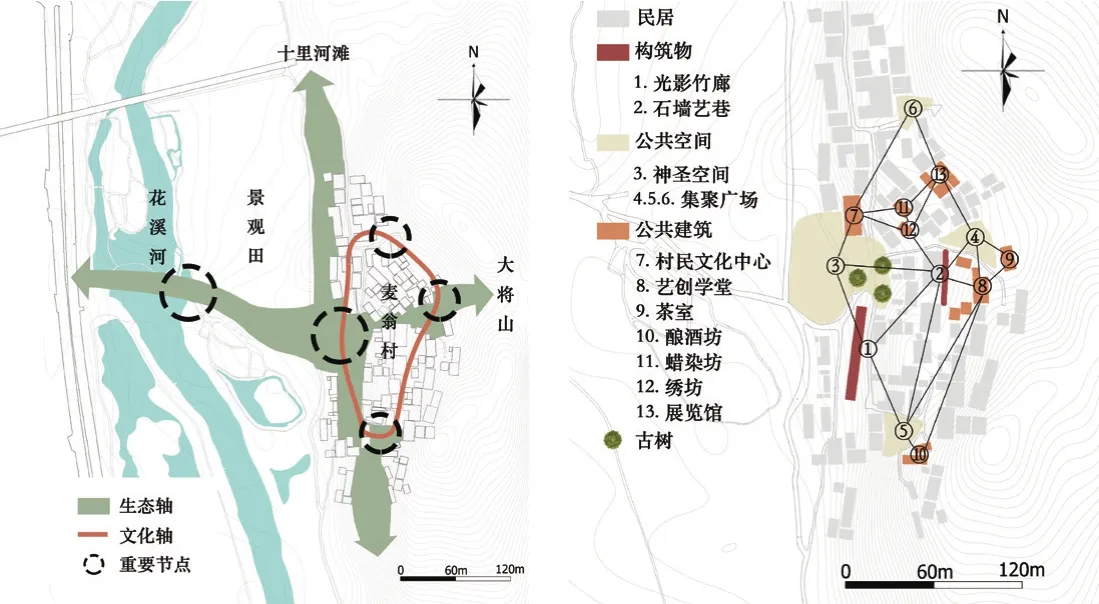

受周边城镇化的影响,麦翁村保留下来的老房子较少,大部分为1980年后建的砖混住宅。虽然村寨整体格局未有大的变化,但建筑物密度高,原本的晒坝等公共空间被占用改造为停车场地。为振兴麦翁布依古寨,应首先基于聚落生态格局对公共空间进行梳理,包括对于村落中心的定位以及交通系统的梳理[21]。麦翁村的中心为百年来被视作神圣空间的村寨口,拥有深厚历史文化底蕴的风水树、古碑、晒坝、土地庙,以及近年新建的村史馆、党建长廊皆汇聚于此。由此延伸出三条主要街巷道路,中轴路通向村后的大将山,两侧道路连接十里河滩步行道。然而,当前村寨口作为村内仅余的公共活动场所,并未有效发挥出其实用功能和文化号召作用,村内交通也随着私家车的普及和房屋违章搭建而变得拥挤不便。因此,基于自然生态基底的修复以及社会经济活动的需求,规划设计方案根据村寨整体脉络梳理出“生态轴”和“文化轴”,串联起重要的公共空间节点(图10)。此外,交通脉络应在维持原有村落肌理及风貌的前提下进行重新梳理,如接续断头路、提升道路质量、外移游客停车场等,以有效连接各空间节点并提升人居环境质量[22]。

图10 “生态轴”“文化轴”及重要节点Fig.10 “natural axis”, “cultural axis” and the key nodes

鉴于麦翁村建筑密集、公共空间使用率低、文化断层严重的现状,项目团队提出在项目初期采用“针灸式”激活的方法,将村落看作一个有机整体,进行系统性、渐进式的更新,为政府完善基础设施和修复生态系统提供缓冲期[23-24]。而乡村针灸可按照构筑物、公共空间、公共建筑、居住建筑的顺序循序渐进地进行改造[25]。在麦翁村围绕“生态轴”和“文化轴”以及重要节点,选择失去活力的公共空间以及废弃的老旧房屋作为重要“穴位”率先激活,并根据其重要程度和可实施性进行渐进式更新(图10)。该方法具有规模小、分布散、内在系统性强的特点,兼具投资少、布局灵活、实际建设易操作的优势,同时也使居民和访客有机会平等共享这些空间设施,形成系统化的公共空间结构骨架,进而由点到线、由线到面地振兴整个村落[21]。在实施阶段,位于“生态轴”和“文化轴”交汇节点空间中的构筑物将被率先改造,如“光影竹廊”和“石墙艺巷”(图11),以唤醒村民们对布依民族文化的认同[25]。其中,村口空间作为村内最重要的节点将被重点打造,强化其神圣祭祀空间属性和公共活动功能。随后,老旧房屋将被改造为具有文化体验功能的公共建筑,如村史文化馆、蜡染坊、酿酒坊、艺创学堂等。最后,随着公共空间的激活,居民可以根据自住或民宿需求,利用在地材料与技术,提升居住建筑整体质量。

2.4 设计研究(Research-by-Design)

在方案实施过程中,由于存在利益主体的需求冲突,研究团队选择借助“设计研究”的方式收集实施情况进行过程性反馈,对规划设计策略进行动态修正,并在此过程中强化村民对空间意义的认知,期望通过社会学习、自我管理、反馈调节的社区赋权(community empowerment),促进乡村社区空间的渐进式营造,也为产业复兴和生态保护提供有效的支撑[26]。“设计研究”以设计为工具,探寻症结下更基础或普适的问题,收敛形成解决方案,创造更多可能性[27]。一般而言,“设计研究”通过共情(empathize)发现表象问题,加以分析以定义问题(define),提出设想(ideate)进而设计原型(prototype),再用原型测试验证(test)原构想,或基于原构想衍生出新想法,进而循环迭代,重新解读或定义问题,进一步深入了解使用者的需求。

2.4.1 共情及定义问题

驻村调研发现部分村民及村干部希望通过对布依族传统建筑与人文景观的复建,“还原”古麦翁寨,发展少数民族特色村寨旅游产业。但麦翁寨当前的文化资源较为单薄,传统建筑形态保存状况不佳,重现古麦翁寨风韵的可行性较低。面对理念冲突,本研究选择采用催化式、小尺度的“针灸式”激活策略逐步实施规划方案,寻找满足多方需求的“平衡点”,通过设计研究过程探索问题的综合解决方案[28]。

2.4.2 提出设想

根据以往社区更新经验,通常在方案设计阶段居民因对方案理解不足导致积极性不高,而在实际施工阶段,居民对微更新有了较直观的体验与感受,会提出较强烈的意见[29-30]。因此,在“平衡点”的构思设想阶段,研究团队多次与乡建专家、艺术家、村干部及村民代表进行座谈沟通,综合各方意见改进方案。最终研究团队根据公共空间激活次序,率先选择了位于村寨入口的关键节点进行改造(图11),其改造成本及阻力较小,且与城市互动频繁,易取得立竿见影的效果,也有利于各方对改造构思给予及时反馈[24]。

图11 针灸式激活的建造节点位置Fig.11 location of the acupuncture nodes for revitalization

2.4.3 原型设计与建造

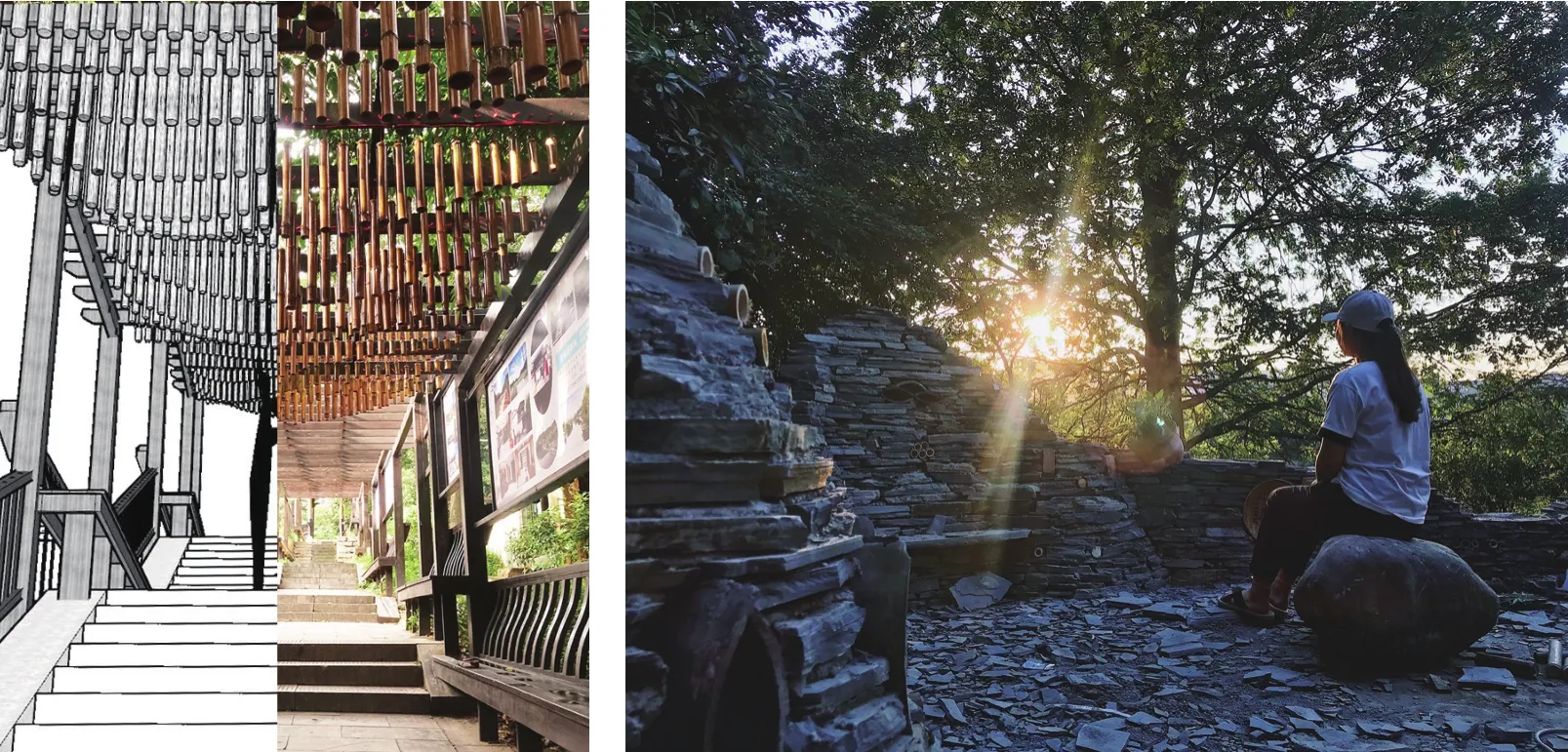

第一个落地的节点为位于村寨入口的党建长廊。该长廊为村内主要的休闲空间,但由于其交通功能与毗邻的石板路重合,且内部缺少修饰及照明设施,改造前基本处于闲置状态。研究团队对其进行设计,使改造后的“光影竹廊”不仅蕴含布依族鲜活的文化因子,其材质和建造风格同样与自然环境相得益彰(图12)。主要建材为本地毛竹,不仅呼应了布依族传统文化中对“竹”的图腾崇拜,毛竹还具有易加工、易获取、可持续的特点,为后期维护修缮提供了便利。研究团队采用参数化设计,使竹筒错落有致地悬挂在廊架上,与翠绿的竹林和层叠山峦遥相呼应,吸引往来的行人拍照互动。为保证夜间行人安全以及增加竹廊的有效利用率,特定的竹筒被打孔置入灯带,美观且实用。竹廊入口处同样进行了微更新,团队利用本地片石和村民家废弃的坛罐瓦砾修建石凳,既满足村民和游客的休憩与社交需求,又解决了平台的安全隐患问题(图12)。该节点改造方案仅使用了简单的建造技术和本土材料,却带来了积极的社会影响,如激活古寨穴位的银针,逐步唤醒布依族村民的文化记忆。

图12 光影竹廊节点的设计图与实景图,及竹廊前由片石打造的休息平台Fig.12 design drawing and onsite photo of the bamboo corridor, and the rest platform made by flagstone in front of the bamboo corridor

2.4.4 测试及问题再定义

节点投入使用一个月后,团队成员对不同利益相关方代表进行了回访,包括村干部、村民、村内外来租户和游客,其中近80%受访者表示对改造后的村寨入口空间较满意。一则由于建造技术和建造材料得当,节点对周边生态环境影响极小;二则新添的竹筒灯具有照明功能,保障了夜间行人的安全,颇具实用性,且简约质朴的竹廊唤起了本地村民对传统慢生活的美好回忆;三则村口空间积极促进主客共享,使外地租客和城市游客感受到了布依族风情之美,也通过装置艺术,增强了他们与本地原住民的互动[31]。

基于党建长廊的建造,团队向村民们阐述了振兴麦翁村的后续思路,也邀请村民进一步表达了他们的想法。当问及是否愿意继续建造其他节点时,半数以上的受访村民积极表示愿意出力参与建造,但仅有小部分人愿意提供资金支持,而外来租户则表示相较于村落未来的发展,他们更关心眼下的生意。对于恢复景观田、振兴民族文化、推动产业升级等内容,村民们大多表示支持,并认为如果要挖掘民族文化,必须由本地村民自己来做。值得注意的是,以村史馆馆长为首的部分村民强调了“有田才是村”的观点,怀念传统农事活动,希望早日恢复村寨的田地。由此可见,麦翁村的可持续发展既需要全周期乡村振兴方案,也离不开启动资金来推动。因此,由政府或村委牵头,由村民投资运营,利用村社内置合作社将小而散的资金和资源整合进行集体经营管理,制定保护条例与公约,统一规划建设,将是麦翁村既开拓市场又保留其文化和生态原真性的下一步方案[32]。

3 结语

在自然资源部成立的背景下,我国城乡建设工作下一阶段的重点正转向由生态引导的国土空间规划,规划设计将更加注重自然资源与人居环境的有机统一。位于城郊地带的“特色保护”类村庄不仅具备潜在的人地自然循环系统和独特的文化资源,也可依靠城乡资源互动带动经济发展,在探索通过生态引导的规划设计来统筹山水林田湖草系统治理方面具有先天优势。本文提出的“自然(生态)—社会(生活)—经济(生产)”复合生态引导的乡村规划设计策略,包括:基于当地生态承载力,率先修复在地自然生态系统;修补和传承社会文脉,重塑人地之间的动态平衡关系;从全周期视角出发,构建利益共同体来规划和实施产业振兴。同时需要在实施过程中遵循“微更新”的原则,“由点到线、由线到面”循序渐进地开展相关工作。这种“先生态后业态、先规划后建设、先试验后推广”的乡村振兴工作思路不仅能保护和修复乡村所在小流域范围内的自然生态系统,还将有效缓解社会矛盾和冲突,促进乡村产业升级,并在“三生融合”的基础上推动城乡融合的可持续发展,辅助乡村振兴战略的落地。

致谢:感谢贵州民族大学建筑工程学院熊媛、陆文、何璘老师;以及钱可歆、傅晔辰、徐卓、卓莺飞、刘瑶、岑柱米、罗朝辉等同学对本文提供的支持。