文化遗产地商业街道空间视觉吸引力及其感知的影响因素研究*

——以鼓浪屿龙头路为例

2022-05-20黄竞雄梁嘉祺

李 渊 黄竞雄 梁嘉祺 张 宇 陈 瑶

0 引言

近年来,在人本主义思潮的影响下,街道品质与街道设计受到学界的关注。微观尺度的公共空间物质特征是公共健康、社会学和公共政策领域关注的重要话题。伴随遗产保护观念的转变,旅游活化已成为遗产保护的重要举措之一。商业发展是旅游地重要的营收来源,街道空间是商业经营的重要载体[1]。在实践中,结合我国打造高品质城市街道空间[2]与遗产保护可持续发展[3]的议题背景,文化遗产地的商业街道兼具文化传承与商业发展双重功能,从人本主义视角探索高品质街道感知的组成要素对其品质提升具有重要意义[4]。

早在1989年,日本学者芦原义信在《街道的美学》中就形成了系统的街道美学理论[5],环境设计对街道品质的影响不可忽略[6]。视觉是人的主要感知来源[7],随着数据来源与技术手段的丰富,基于人因实验围绕人的感知开展的研究逐渐增多,有研究者开始通过眼动实验分析被试的情绪活动和感知过程,从人的视角反映设计的品质[8]。在结合新技术进行街道空间品质分析的相关文献中,诺兰(Noland)等通过记录参与者观察图片的凝视状态,为街道空间研究提供了技术上的启发[9];吉勒姆(Guillem)等采用手机定位和GIS结合进行足迹分析,探讨了城市绿化对步行空间的影响作用[10];辛普森(Simpson)等通过眼动技术测度行人在非步行街和步行街视觉感知特征的差异,通过设计提高行人的使用体验[11]。反观国内,徐磊青等结合VR实验分别探讨了街道界面和绿视率对街道体验和疗愈性的影响[12-13];唐婧娴等基于街道景观图像揭示了影响街道空间品质的相关因素[14];张章等研究历史街道微观建成环境体系,探索历史街道空间中微观建成环境要素组合对游客步行停驻行为的影响机制[15];庄惟敏等采用SD法进行使用者满意度的语义评价,探讨使用者与设计者对历史街区不同评价标准[16]。可以看出,在环境行为学理论的影响下,围绕空间美学评价开展的研究,正从单纯基于环境设计品质的视角转向以人作为空间使用主体的视角。通过客观环境表征与主观感知测度探索街道影响空间品质的因素正成为新的研究趋势[17],以图像、眼动、VR实验、SD问卷等方法结合空间使用主体的主客观感知为街道空间品质评价提供了新的参考。

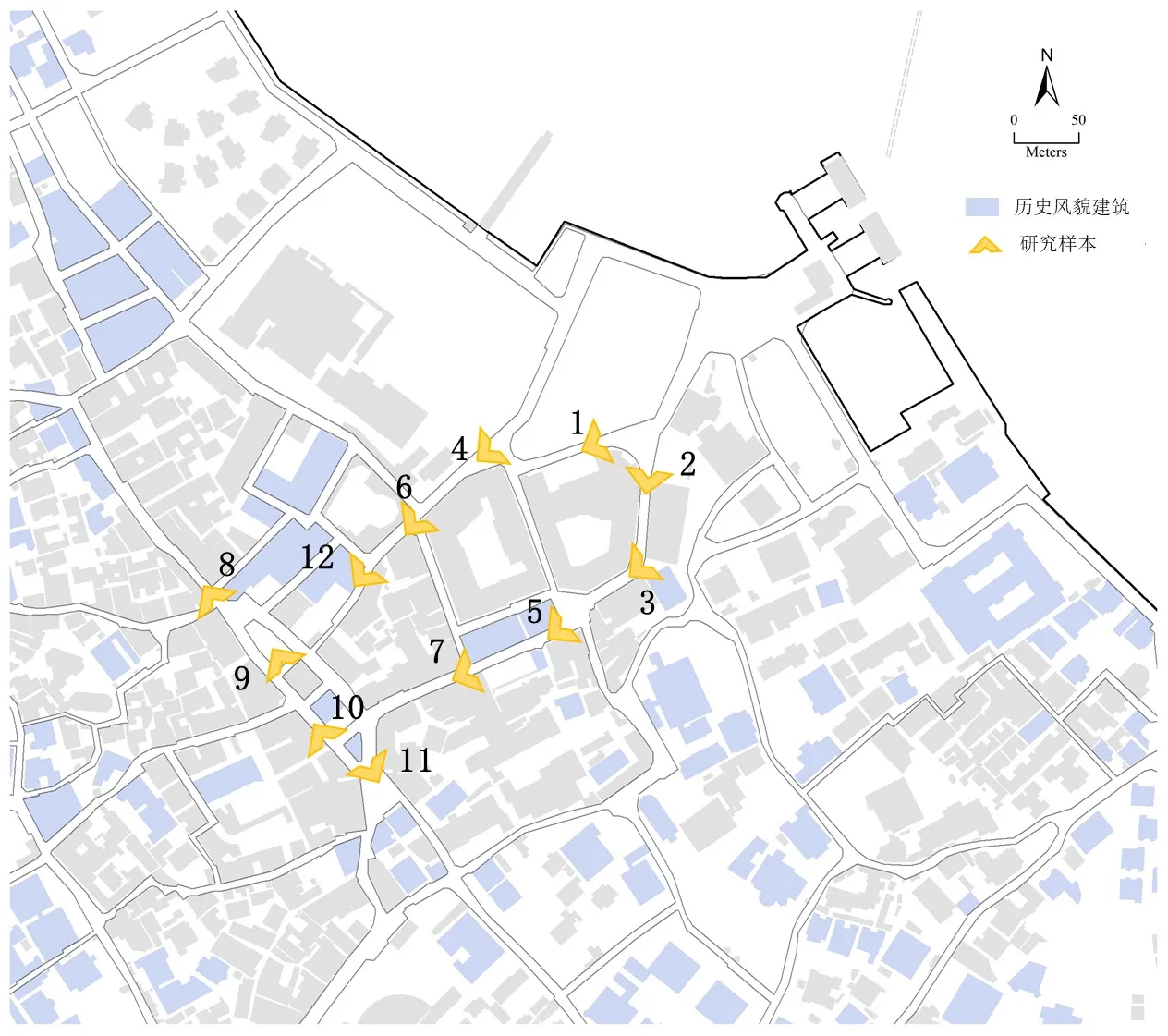

综上所述,根据现有研究提出本文的研究理论框架(图1):在文化遗产地中,街道空间是人居环境的重要组成部分,街道空间的视觉要素通过不同的组合形式影响行人的感知,通过问卷测量可以获得行人的主体感受偏好,进而测度主观感知。而眼动技术则可以客观记录和量化行人的视觉关注与认知过程[18-19],以感知特征进一步表征个体对客观环境的直观感受。眼动技术结合问卷测量则能更好地把握人在建成环境中捕捉、处理视觉信息并形成感知评价的生理与心理反映,结合人的主观感知与客观行为进行研究对于了解人的行为决策机理和环境品质提升等议题具有重要价值。基于这一认知,本研究从空间主体的视觉与感知视角出发,关注文化遗产地街道空间视觉吸引力及其主观感知,并探究两者之间的作用关系,进而提出针对性的空间设计与管理应对方法,为实现城市空间精细化的管理和品质提升提供理论支持和案例参考。

图1 研究理论框架图Fig.1 theoretical framework of research

1 研究对象

鼓浪屿作为享誉国内外的旅游风景名胜区,是世界文化遗产和全国重点文物保护单位,其中的商业街道是受到不同空间使用主体青睐的吸引点之一。根据近五年国庆节假日的统计数据,到访龙头路的人次要远远高于岛上的其它商业道路。作为鼓浪屿最繁华的商业街道,龙头路周边分布的中南银行旧址、鼓浪屿电话公司旧址等核心要素同样也是吸引力的重要来源。因此,选择龙头路作为研究对象,进行商业街道空间视觉吸引力及其感知的影响因素研究具备代表意义。

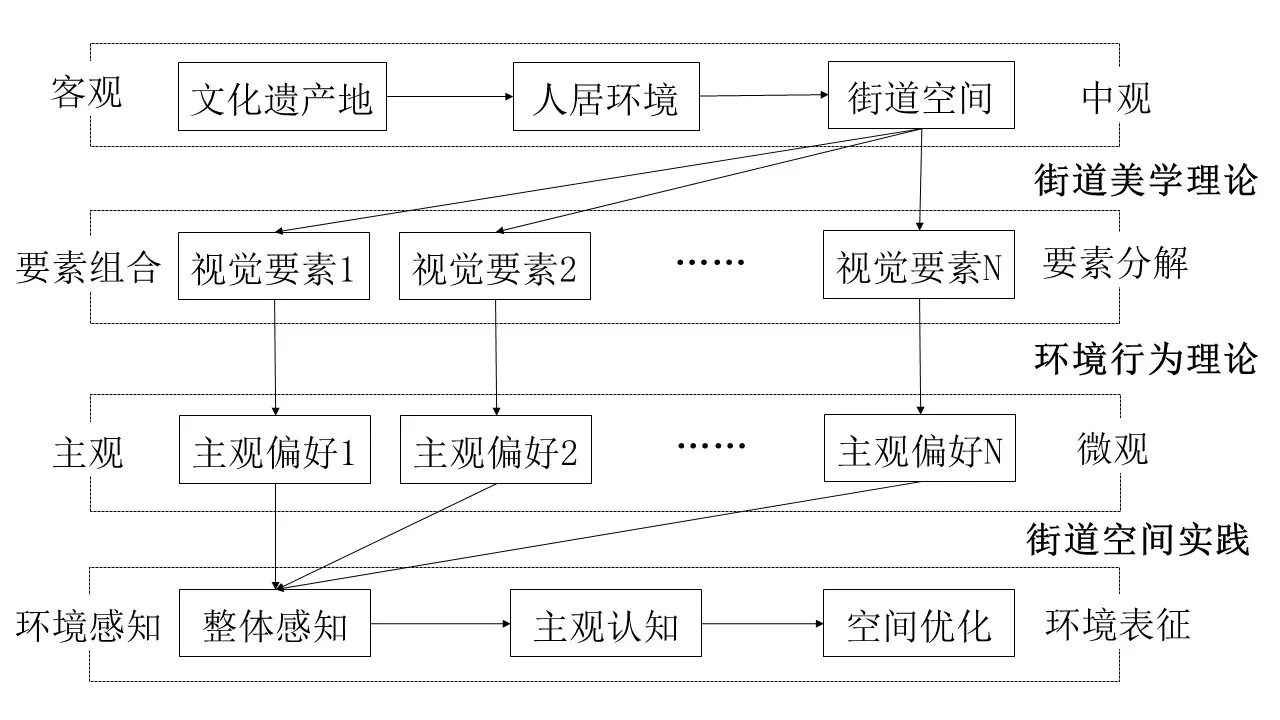

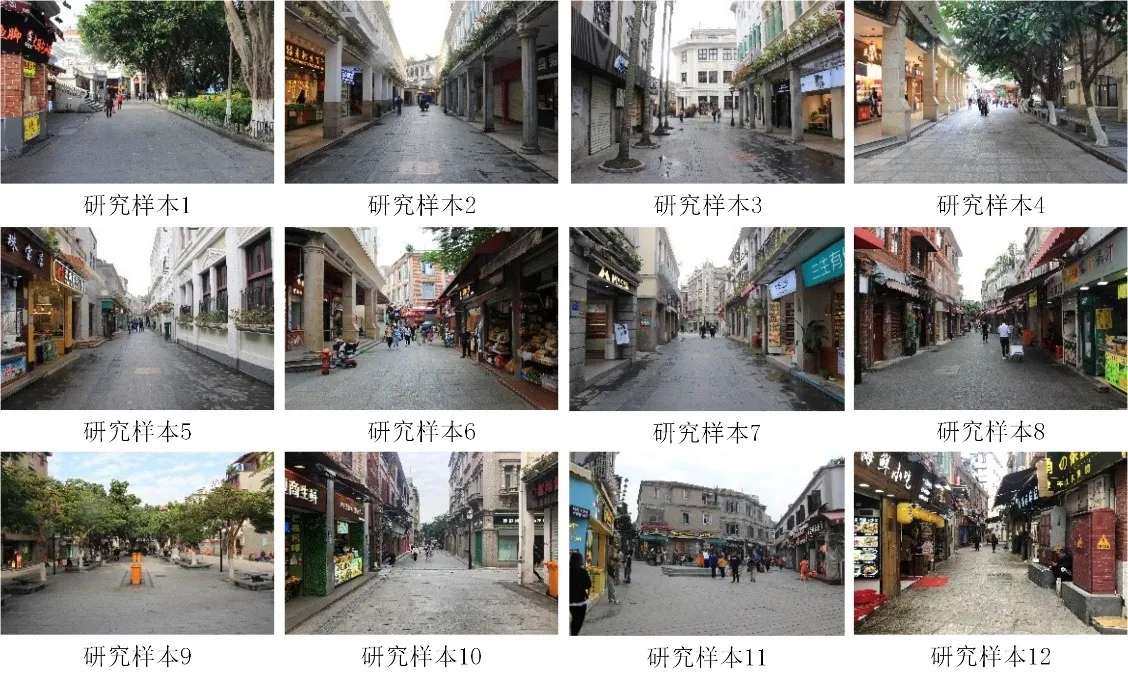

经实地调研,龙头路为一环形道路,存在多个道路交叉口。由于交叉口是空间主体产生行为决策的重要节点,决定了其后的行为轨迹及其所能接收到的视觉信息,进而影响到对街道空间的整体感知。因此,本文以龙头路与其他道路的交叉口作为一个研究单元的起始点,每个线型街道空间为一个单元,划分出12个独立且完整的研究样本(图2)。

图2 研究样本分布情况Fig.2 research samples distribution

2 研究设计

2.1 研究框架与实验设计

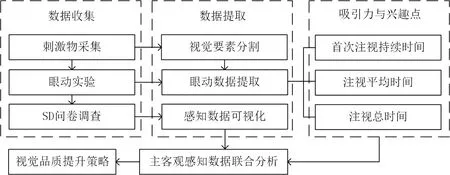

本文选取鼓浪屿龙头路作为研究对象,采用眼动实验和语义分析法(Semantic Differential Method,简称SD法)问卷进行商业街道的视觉感知数据与心理感受语义的采集。SD法是美国心理学家奥斯古德(Osgood)于1957年提出的心理学研究方法[20-21],通过不同语义倾向的形容词评定对景观画面的认识。首先,基于眼动实验收集空间主体的视觉行为数据。其次,结合问卷测量主观感知评价,探索商业街道空间的视觉吸引力及其感知评价。最后,并进一步分析不同商业街道空间要素对两者的影响,并根据研究结果提出优化建议(图3)。

图3 技术路线图Fig.3 research framework

为了避免外界因素对数据采集过程产生干扰,保障研究范围的恒定,本文采用观察照片作为刺激物以限定行人视野。眼动实验选用的眼动仪为Tobii Glasses 2,采样速率为60 Hz,凝视精确度为0.5°,展示图片所用的显示屏对角线长度为49.403 cm,屏幕分辨率1 920×1 080,眼动实验在实验室环境下进行。实验流程包括四部分:第一,在实验开始前,向被试介绍本次实验目的、相关流程和注意事项;第二,采用三点校准法进行仪器校准与设置;第三,在被试不知情的状态下播放3张与实验无关的预热图片,让被试适应环境;第四,无序且间隔播放12张实验图片,综合已有研究将单张图片的播放时间设定为10 s。图片切换之间采用白色画面进行视觉缓冲,避免产生视觉惯性。

眼动实验结束后,被试依次对照相应街道图片填写SD问卷。参考已有的商业街道品质评价研究[22-23],结合文化遗产地的文化特征,尽可能多的罗列出与街道视觉空间视觉感知相关的形容词对[24],根据研究内容从中筛选出共4组12对形容词对作为反映空间主体视觉感知评价的心理量:第一组,反映街道空间形态,包括狭窄—宽阔、失调—协调、粗糙—精致;第二组,反映街道游览环境,包括私密—公共、肮脏—干净、无感—迷人;第三组,反映街道趣味性,包括绿化少—绿化多、无趣—有趣、单一—丰富;第四组,反映街道氛围,包括现代—历史、冷清—热闹、非商业的—商业的;对12对词语进行随机排列,构成SD评价量表。本研究以7级评价尺度为标准[25],分别赋值-3、-2、-1、0、1、2、3,将具有积极含义的词汇和消极含义的词汇分别对应为正极和负极,以便进行定量分析。

2.2 数据收集

本文共采集龙头路街景照片60张,以样本视角高度符合人视高度、正视街道前方、涵盖道路两侧建筑景观情况等作为筛选标准,共筛选出12张能够客观且全面反映龙头路各段道路空间基本情况的照片,对图片进行调整和矫正,获得最终实验样本(图4)。

图4 眼动实验研究样本Fig.4 eye-tracking experiment research samples

由于实验要求较为严格,开展大量的样本研究具有一定难度。同时,考虑到不同年龄、性别、经历的差异被试在实验中的表现也有所不同。故本研究拟限定被试的来源群体,尽可能排除因个体特征差异产生的干扰因素。此外,眼动实验属于心理学实验的一种研究方式,在心理学研究范式中以样本量30作为大样本实验和小样本实验的分界线,大于30份样本的心理学实验信度较为可靠[26]。因此,研究选择包括建筑学、城乡规划学、文物与博物馆学等专业在内的大学生作为研究对象进行数据收集,获取数据样本共60份,男女比例接近1:1,被试矫正视力满足实验条件。

3 研究结果

3.1 商业街道空间视觉吸引力

商业街道空间由多种视觉要素组成,通过不同视觉要素的组合形成多样的街道空间。现有研究中,刘滨谊等以景观空间中视觉吸引要素为研究对象,提出视觉吸引机制及吸引四要素[27],晏雪晴等从空间尺度切入对景观空间组成要素进行归纳研究[28]。这表明,对街道空间视觉吸引力进行研究,首先需要对街道空间视觉要素进行初步划分,从而更好地把握不同要素对于空间使用者产生的吸引力差异,以提出街道空间的精细化设计方法及其优化策略。

在眼动追踪的研究中,注视时长是反映不同视觉注意要素及其注意程度的主要指标,同时指出了主要的兴趣区域(Area of Interest,简称AOI)[29]。研究中通常使用注视时长测量注意力程度,生成AOI和眼动热力图并分析其对行为的影响[30-31]。国内相关研究中也指出了“景观在观景者的视觉范围内出现的几率越大,或持续时间越长,景观的视觉敏感度就越高”的结论[32]。因此,本文首先对被试的视觉注意情况进行可视化,并根据被试的眼动热力分布划分AOI,结合视觉注视与要素轮廓定义被试的视觉空间要素,形成透视焦点、招牌广告、商业门店、历史风貌建筑、非历史风貌建筑、绿化景观、雨篷、公共设施和铺地等9个要素(图5)。之后,根据首次注视时间、注视平均时间与注视总时间3项指标分析各街道空间样本对空间主体产生的视觉吸引力。

由图5可知,图像中心是被试的注视热点,符合一般认知。视觉要素分类的主要依据如下:第一,由于画面中心具有中央视觉偏差[33],所以透视焦点的吸引力大小需要综合考虑视觉偏差影响,即透视焦点要素;第二,街道两侧的招牌广告、商业门面、建筑界面与绿化景观是吸引被试注意的主要因素,需要进一步加以区分;第三,由于商业街道所在的文化遗产地分布了大量的历史建筑遗存,以历史风貌建筑为主的建筑要素注视热点主要分布在建筑入口、窗户和檐口线脚等细节,故以历史风貌建筑和非历史风貌建筑加以区分,探索其对视觉感知的影响程度;第四,雨篷作为街道店面的附属要素,也是被试注意的一个重要因素,路灯、电箱、座椅等公共设施在街道中均有分布,在部分样本中存在被试的注视情况,故应加以区分;第五,铺地是街道中占据视野面积较大的因素,铺地样式的变化足以引起被试的注意,应进行单独分类。

图5 眼动热力图与AOI划分Fig.4 eye-tracking heat map and AOI samples

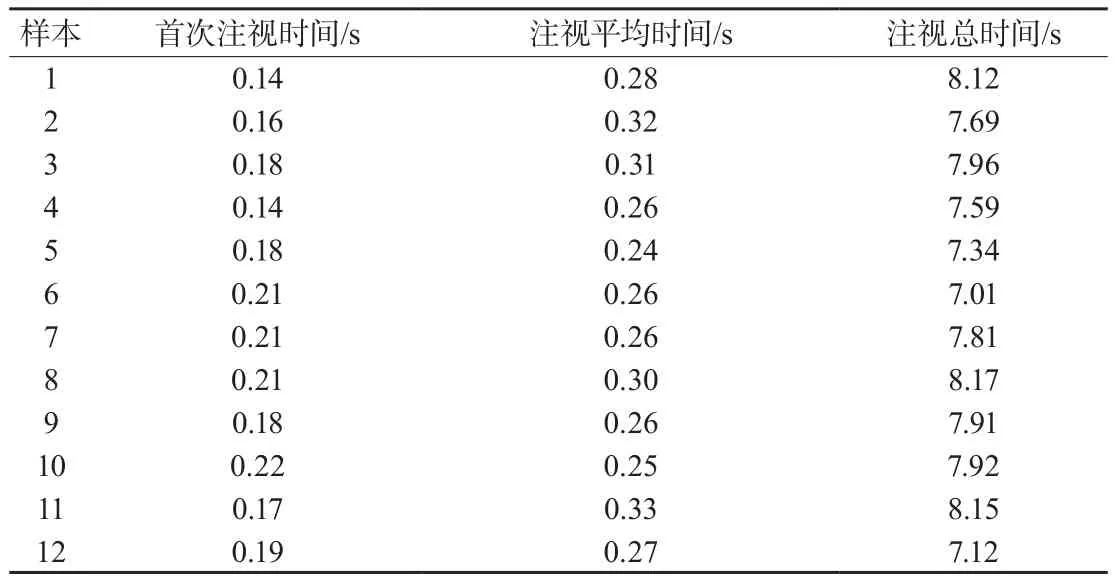

接着,统计被试在各街道样本中的眼动指标数据,计算均值以获取整体特征,了解被试针对不同研究样本产生的生理反应情况(表1)。不难发现,被试对街道样本1、样本4的首次注视时间较短,说明能够较快地引起被试注意;而街道样本11、样本2、样本3和样本8有较长的注视平均时间,样本8、样本11和样本1有较长的注视总时间,说明该样本对被试存在较高的吸引力。综合来看,样本8和样本11的吸引力水平较高。

表1 眼动指标均值汇总Tab.1 mean summary of eye-tracking indicators

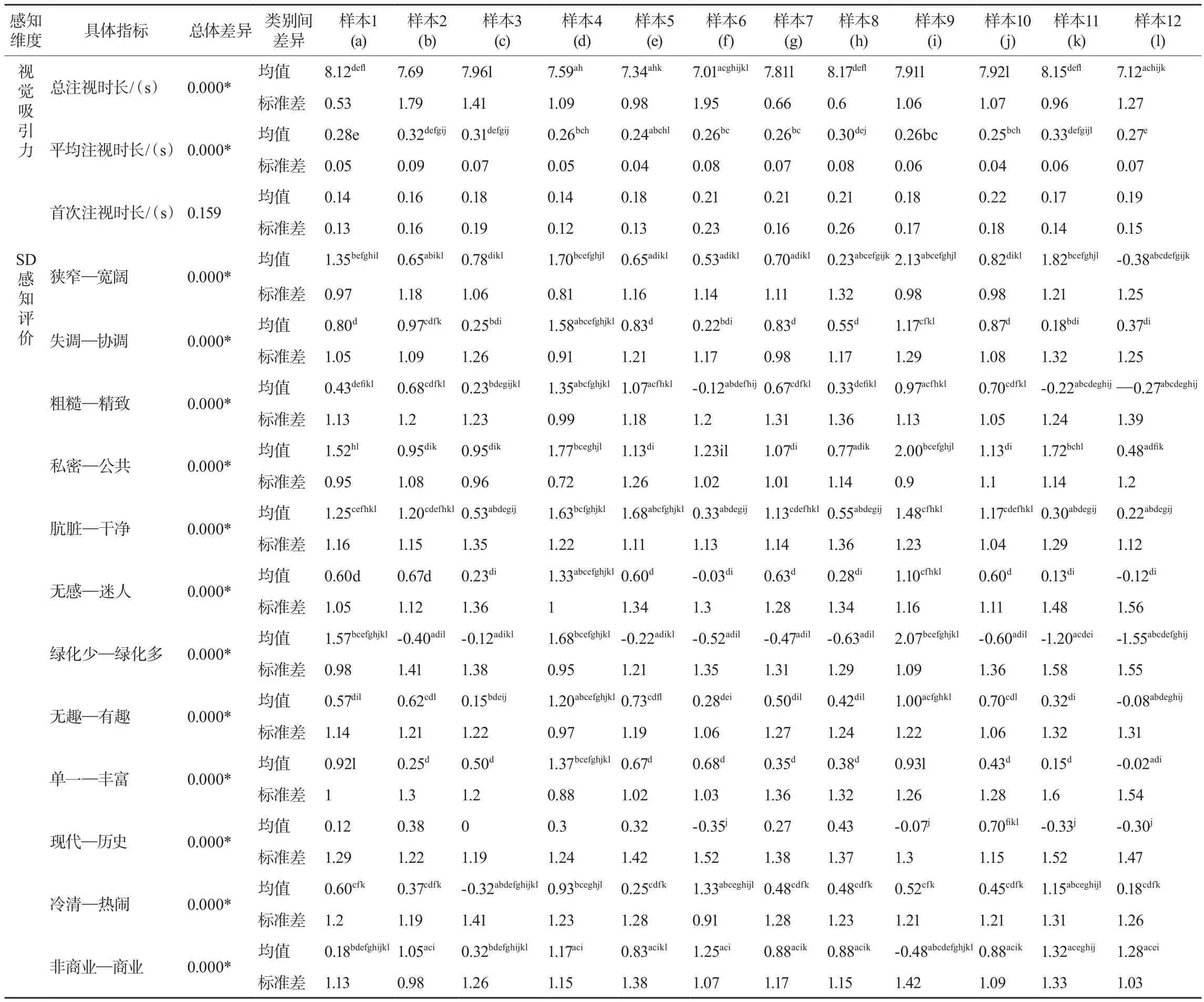

3.2 商业街道空间视觉感知评价

进一步地,了解被试对街道样本空间的主观感知情况。对所得SD评价问卷进行数据统计,以各形容词对为纵坐标,其综合平均得分为横坐标,可以获得全体被试对这12个研究样本的总体感知心理量折线图(图6)。

图6 商业街道空间总体感知心理量Fig.6 the overall perceived psychological quantity of commercial street space

从整体评价结果上看,被试对于街道空间形态(失调—协调)、街道游览环境(肮脏—干净)、街道氛围(私密—公共)有较为强烈的正向感知,方向一致性较高。其次,具体到研究样本中可以发现,被试对于街道趣味性中的“绿化少—绿化多”一项呈现强烈的两极分化评价,在“狭窄—拥挤”感知项中也呈现较为明显的分化。

如前所述,眼动数据反映了被试面对商业街道空间时产生的生理反应,而SD问卷数据反映了被试在面对不同商业街道空间时产生的主观视觉感知,不同街道空间是否影响以及如何影响空间主体的视觉注意、主观感受还需要进一步探究。

3.3 街道空间视觉吸引和视觉搜索对感知评价的影响

基于上述讨论,本文结合主观感知数据和客观生理数据,进一步探索商业街道空间要素对被试产生的视觉吸引力及其感知影响。因此,本文对各街道空间与空间主体的视觉注意、感知评价进行ANOVA单因素方差分析,其结果如表2。视觉吸引力指标中,研究样本间的首次注视时间差异不显著,视觉吸引力差异体现在总注视时长与平均注视时长。主观感知的各项指标均通过显著性检验。其中,样本1有着显著的高视觉吸引力,同时有较高的绿化感知与非商业感知;样本4的视觉吸引力相对适中,但同时具备较高的协调、精致、迷人、绿化多、有趣、丰富感知;样本5的吸引力较低,但对干净的感知较高;样本6的吸引力较低,且对失调、无感、现代感知较高,同时表现出较为热闹的氛围;样本8的视觉吸引力较高,但被试认为该街道狭窄;样本9的视觉吸引力适中且较为现代,但被试认为该街道宽阔、公共、绿化多;样本11的视觉吸引力较高,热闹感知较强,但被试同时认为该街道失调、粗糙、现代;样本12的视觉吸引力较低,且被试在该街道样本中感受到的粗糙、私密、肮脏、无感、绿化少、无趣、单一、现代较为强烈。

表2 街道空间与视觉吸引力、SD感知差异Tab.2 ANOVA between street space and visual attraction, semantic difference indicators

结合眼动热力图分析,除透视焦点外,样本1、8、11均有着显著的高视觉吸引力,且视焦点均集中在招牌广告和非历史风貌建筑,但样本1因大面积的绿化景观分布增强了被试的绿化感知并降低了街道的商业气息,而样本8因两侧商铺密集而产生了狭窄的负面感知,样本11虽因地处路口而获得了宽阔的街道感知,但非历史风貌建筑和商铺的散乱分布令观者感到粗糙、现代和不协调。可见绿化景观虽未能产生较强的视觉吸引力,但能有效降低空间主体对街道空间的不满。同时,该结果反映了非历史风貌建筑和商铺在吸引视觉注意上的突出作用以及街道空间景观合理规划的重要性。样本4和样本9的视觉吸引力适中,视觉要素以绿化景观与商业门店及其招牌广告为主,呈现多种正面的感知评价;该结果再次呼应了绿化景观与商铺的空间规划对主体感知的重要性,与前文结论相符。样本5的视觉吸引力较低但街道给人干净的感觉。样本6和样本12的空间要素构成复杂,吸引力较低,注视点分散在绿化景观、招牌广告、商业门店、公共设施、非历史风貌建筑和铺地方面,主观感知评价也较为负面。

4 结论与展望

本研究以鼓浪屿龙头路为例,从商业街道空间提取出由不同视觉要素组成的12张照片作为样本,基于眼动实验测量街道空间的视觉吸引力,并结合SD问卷法提炼空间主体对其产生的主观感知,通过ANOVA单因素方差分析明确不同街道空间的视觉吸引力差异与主观感知差异。对被试观看文化遗产地不同商业街道时的视觉行为进行量化分析,旨在将主观意识影响下的视觉关注过程转化为客观街道空间视觉吸引力评价方法,并通过心理感受问卷进行辅助验证。

如图7,本文验证了文化遗产地商业街道空间对空间使用主体感知影响的机理。遗产街道空间通过客观环境要素对空间使用主体的视知觉造成影响,视知觉经过处理进一步内化为主观感知,形成带有感情色彩的评价词汇。从主体的视觉行为与感知角度分析了客体环境的品质,结合主客观感知为街道空间设计提供参照。研究结果发现:第一,鼓浪屿遗产街道空间视觉吸引力强弱与主观感知评价的积极与否存在一定关联,但不完全趋同。自然环境要素是街道中不可或缺的一部分,对于商业街道则要注意对门店、店招提出设计导则,保障规划的合理性。具体来看,街道环境中的绿化要素虽不能直接吸引空间使用主体的注意力,但能够有效提升使用体验;而环境中的商业要素(如商业门店、招牌广告等)具有较强的吸引力,但缺乏合理的规划则容易产生街道空间失调、粗糙、狭窄等负面感知;第二,文化遗产地的商业街道兼具文化与商业两种特征,历史建筑产生的视觉吸引力有限,而非历史建筑产生的吸引力则伴随着历史文化氛围削弱的代价,这对于文化遗产地的历史文化传承提出了挑战;第三,当前街道空间的底界面是较易被忽视的街道空间要素,如何利用铺地等对街道空间中的历史文化要素进行体现仍是值得关注的议题。

图7 商业街道空间视觉感知与品质提升Fig.7 visual perception and quality improvement of commercial street space

文化遗产地可持续发展应关注街道所承载的历史文化及空间使用主体的心理感受,综合以上分析及遗产地街道价值对龙头路街道空间品质提升提出以下建议:第一,结合视觉习惯提升遗产地街道空间立面及其轮廓的视觉品质。带有图文信息的招牌广告和商业门店比较容易成为被试的视觉中心,但当视觉吸引要素过于混杂时,空间主体主观上易产生失调、粗糙等负面感受,同时有降低历史文化感知的风险。因此,应规整现有商业店面广告牌形式,适度强化街道空间视觉感知的秩序性,使街道空间整体具有相互协调的视觉特征和鲜明的历史文化特征。第二,发挥龙头路历史风貌建筑的历史文化传播作用。非历史风貌建筑与现代商铺的穿插,在产生视觉吸引力的同时弱化了历史风貌建筑的视觉特征。因此,在进行空间规划与景观布局时应当注意为历史风貌建筑提供更加开阔的视野,在视觉上提供遗产地历史文化价值的传播介质。第三,重视绿化景观的合理运用。尽管绿化景观视觉吸引力较弱,但其作为空间要素能够很好的协调街道整体景观,有助于空间主体对遗产地商业街道空间产生更积极的心理感知;第四,重视运用被忽视的街道要素。铺地作为历史街道视觉要素之一受到的关注度较低,但其作为街道空间的底界面对于街道空间的品质提升具有重要的促进作用[33]。针对龙头路实际情况,可通过采用具有地方特色的材料例如红砖、红瓦、石板等在局部路面进行装饰,构成反映鼓浪屿文化特征的形式图案。通过不同图案的变化不仅能够体现不同历史道路的特色,同时为步行者提供了清晰的空间导向和过渡体验。

本研究的主要贡献在于:在理论上,摆脱了单就街道环境品质论街道环境品质的研究方式,转而从空间与行为互动的视角理解空间使用主体对于街道要素关注度并揭示吸引力与视觉感知的耦合关系,探索了龙头路街道空间的视觉吸引力以及其中视觉信息特征较鲜明的要素,是将行人主观感受偏好与客观街道环境吸引力影响要素耦合的一次有益探索,为从人的视角理解空间设计提供了一定的参考,在方法上本文采用了眼动实验和问卷作为数据源,耦合了SD分析法与ANOVA单因素检验,实现了客观行为数据与主观感知评价的有效结合,进一步明确了不同街道空间以及具体空间要素的视觉吸引力差异与其所产生的主观感受差异。两者间的联系证明这种结合客观生理与主观感知的方法是可行的,为该领域的研究提供了一种多源、多维的综合分析方法。在实践上,本文揭示了街道空间要素吸引力与行人对空间主观感知评价之间的关联,为街道空间的设计方法与方案探索提供指导和参考。未来,随着以人为本的研究思想不断深化,各学科交叉研究的不断深入,对于历史街区、城市街道等相关领域的空间研究将会更加重视使用主体人和客体空间的相互联系,因此结合眼动实验理解人的空间视觉感知可成为城市与建筑设计领域研究者的探索方向。

本研究仍存在一定的局限性。人作为复杂的生物,其内在感知受外界刺激影响的过程同样具有复杂性和多样性,这是以人为本的街道空间感知研究需要面对的问题。因此,仍需要进一步的重复实验、一定的样本量以及开展多类被试、研究样本的对比研究,基于数据的丰富性和综合性,进一步增强理论的实际性和可靠性。在对研究对象的照片拍摄过程中,虽然已经尽量控制无关变量产生的影响和保持正常的步行视角,但无法获得单纯的街道物质形态空间,人的活动在图中难免对实验结果产生一定干扰。随着虚拟现实技术的发展,眼动和VR的结合运用将有效克服这一缺陷,形成变量可控、反馈及时的实验手段。在眼动指标的选择过程中,本文根据现有研究运用分析较为深入的原则进行选取,还尚有其他指标以及分析方式有待探究。

图表来源:

图1-7:作者绘制

表1-2:作者绘制