非遗传承视角下的历史古镇文化空间生产过程*

——以崇州市怀远古镇为例

2022-05-20杨文艳

赵 炜 杨文艳 吴 潇

0 引言

非物质文化遗产(非遗)传承是文化不断更新发展的过程,其本质是一种文化生产[1]。文化生产以文化和资本作为生产资料,在传承非遗的同时,也影响着文化空间的变迁及其可持续发展[1-3]。

当前非遗传承的若干方式,从不同视角看待,都有其合理性,然而非遗文化空间的生产过程被挤压乃至消解,已成为典型的现实困境。快速城镇化与现代化进程改变了历史古镇原有的空间格局与文化环境,承载非遗的传统文化空间逐渐消失[4];“利益最大化”原则下进行的历史古镇旅游开发,普遍存在着低端业态的同质化竞争问题,非遗文化空间失去了自身的独特性和地域识别性[5]。

总体来看,历史古镇物质文化遗存已无法满足人们日益增长的文化消费需求,古镇面临着开发、更新、改造行为影响下的空间演变,表现为以非遗作为空间发展核心要素的文化空间生产实践[6-7]。非遗传承与历史古镇文化空间存在空间、要素与主体三方面的关联,透过这些关联,非遗在历史古镇文化空间生产实践中扮演了重要的角色。然而,在当前的实践中,不仅存在对非遗传承断层的担忧[8-9],且在文化空间生产中存在同质化问题突出[10]、文化空间生产主体权益分配不公[11]等现象。

目前,关于非遗与文化空间的研究集中于对文化空间的认识[5,12]、文化空间的建构层面[4,9],对非遗同文化空间关系、非遗在历史古镇文化空间的生产实践问题研究较少。而对于历史古镇文化空间的研究则集中于旅游开发背景下对历史古镇文化空间的属性认知[13]、旅游地文化空间重构[14-15]、文化空间变迁[10]等方面,鲜有针对历史古镇文化空间本身的生产过程进行系统化的研究,且缺乏对文化空间生产过程性的动态还原。

基于非遗传承的视角,对历史古镇文化空间生产过程及其机制的认知还不充分。非遗传承的空间、要素、主体的具体关系和演变特征是什么?与历史古镇文化空间生产过程及实践结果如何对应理解?这些已成为非遗传承目标下古镇文化空间保护、发展与更新需要深入探讨的内容。

1 非遗与历史古镇文化空间的关系

1.1 空间关联

非遗作为地域文化的一种特殊形式,是地方特色的来源。围绕快速城镇化背景下,古镇地域识别性减弱、非遗传承的文化空间如何发展的问题,学者提出非遗作为文化空间建设的关键要素,能够有效地提升地域识别性[4];非遗的内涵与传承有着独特的社会群体关系和历史积淀性,对历史古镇文化空间地域特色的塑造起着重要的作用[16]。反之,历史古镇文化空间内的自然环境、生产生活方式、文化传统、风俗习惯等为非遗提供了传承的载体。文化空间再造能够为非遗提供适宜现代生存发展的社会空间环境,保障非遗的传承[9,17]。

1.2 要素关联

非遗的经济属性对历史古镇的发展具有促进作用,主要体现在非遗产品及其提供的文化消费上。非遗及其资源在生产中转化为生产力和产品,产生经济效益,促进古镇产业发展[18-19];基于非遗的古镇旅游开发提升了古镇的文化消费性[20]。这种经济属性为古镇文化空间的生产提供了资本来源,也为文化空间更新发展提供可能。反之文化空间生产过程所引入的资本、土地等要素,又会反作用于非遗[10],促进非遗产品的革新和非遗产业的发展。

1.3 主体关联

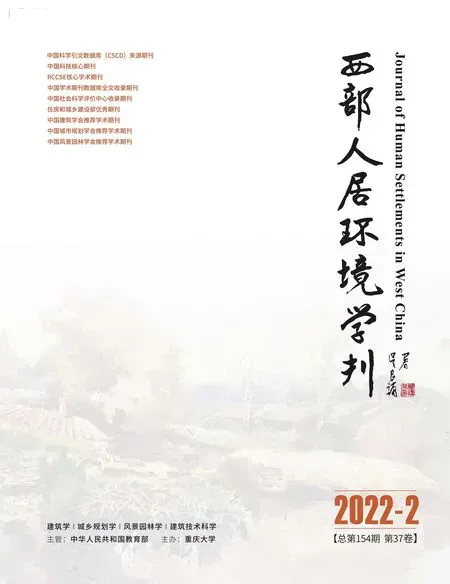

从非遗传承的社会层面来说,非遗的传承主体和受众主体多为地方居民,历史古镇文化空间起着非遗主体孕育地的作用。非遗的群体性是在数代人的延续中形成的,需要较为稳固的代际关系[21]。很多非遗都是家庭传承或师徒传承,他们的生活范围大多比较狭小,容易在周边居民中形成文化认同[16],而古镇文化空间提供了这种代际关系延续的环境。反过来,这些主体参与到文化空间的生产过程中,其形成的文化认同也能够更好地塑造文化空间(图1)。

图1 非遗与历史古镇文化空间的关系Fig.1 relations between intangible cultural heritage and cultural space of historical ancient towns

2 非遗传承在历史古镇文化空间的实践问题

非遗与历史古镇文化空间形成了作用与反作用的关系,其传承融入到古镇文化空间中,促成了历史古镇的文化空间生产。随着古镇社会经济的发展,非遗日渐与多元化的文化生产主体发生关联,在不同主体的关注下,非遗的生产和传承方式发生了变迁,也让文化空间载体的功能、形态处于不断变化中,从而影响着古镇文化空间的生产。

2.1 非遗传承在历史古镇的文化空间实践方式

当前,非遗在古镇的文化空间实践是多种传承方式的结合,主要包括四种:一是博物馆式的抢救性保护与传承;二是居民依托自身居住空间的日常生活空间传承[22];三是利用家庭手工作坊、企业工厂、工作室、生产性传承基地等空间开展的生产性传承[23];四是以非遗为核心的古镇旅游开发[20]。

其中,旅游开发方式较为普遍,衍生出了三种发展模式。模式一是依托传统的古镇街巷,非遗产品与商业空间开发相结合,如各个历史古镇的特色街区(图2);模式二是依托核心公共空间等,通过场景再现的方式,呈现出带有表演性质的非遗,具有时间、空间的相对固定性,如各地节庆的庙会[24](图3);模式三是非遗演化为文化空间符号,作为核心开展主题式开发,并投入资本要素,新建的各类旅游化“非遗小镇”[7](图4)。

图2 板桥镇青龙街Fig.2 Qinglong Street, Banqiao Town

图3 龙门古镇庙会Fig.3 temple fair in Longmen Ancient Town

图4 甘坑客家小镇Fig.4 Gankeng Hakka Town

2.2 非遗传承与历史古镇文化空间实践问题

2.2.1 非遗传承断层与文化空间失活

作为古镇居民的非遗传承人继续着他们传统的生产模式,但随着社会经济的发展,非遗给传承主体带来的效益无法满足他们的生存需求,从事非遗相关活动的社会群体日趋减少,非遗传承面临断层的困境。即便是采取博物馆式的抢救性保护,文化空间也会由此丧失活力。

2.2.2 非遗过度产业化和文化性丧失

基于对非遗产业经济价值的关注,在生产性保护中传统手工技艺类非遗面临着模式化和过度产业化的问题。某些手工技艺类非遗会被集中到特定的生产空间,一方面客观上稀释了传统文化空间的文化性,另一方面,远离传统文化生态的非遗,其文化性会逐渐减弱,特别是在过度商业化和消费后,更容易加剧非遗的消亡。

2.2.3 文化空间的同质化与非遗认同感的降低

基于古镇空间特色塑造的诉求,非遗成为资本、权力、社会等生产主体所青睐的对象。不同的主体通过市场化的手段来进行文化空间的再造,为非遗提供一个文化商业环境,力图完成文化资源向文化资本的转化[5]。在这个过程中,权力与资本常常形成较为稳固的增长联盟,掌控着文化空间生产的主导权,在其不断追求增殖的过程中,文化空间趋向于资本化,逐渐呈现出同质化倾向。

在文化空间资本化的过程中,非遗文化主体地位和非遗文化形式也在发生转变。非遗的商品属性使得原本融入居民日常生活的非遗生产生活互动关系,逐渐转变为生产交换的合作关系,非遗文化的认同度逐渐下降。

3 基于非遗传承的历史古镇文化空间生产分析框架

3.1 历史古镇文化空间生产要素及内涵

非遗传承在历史古镇文化空间的实践中,存在着以上诸多问题。这些问题来源于非遗文化生产与文化空间生产的具体实践过程,因此,对文化空间生产过程的解读至关重要。

列斐伏尔将“空间”理解为一种将生产过程化和关系化的动词[1]。而文化空间亦如此,因为它既生产出文化空间的各要素,同时也为文化空间内各要素相互作用创造了必要条件。结合上文的分析,文化空间生产离不开文化生产主体、非遗及其活动、空间三要素。

3.1.1 文化生产主体

文化生产主体涵盖资本、权力和社会三方面,具体包括传承人、政府、企业、本地居民、社会组织、游客等。各个主体依据自身的需要和能力,为非遗投入相应的“资本”,组织推动非遗的生产和保护传承活动,塑造着承载非遗的文化空间形态。文化生产中不同主体的相互作用形成的文化生产关系,构成了文化空间的社会关系网络,决定了非遗在空间中的存在形式。

3.1.2 非遗及其活动

非遗要呈现出来,就需要有特定的实物来承载,主要包括文化发生时需要的工具、器物以及基于非遗本身产生的文化产品等。非遗活动包括能够展现非遗日常生产生活场景的生产、传承活动以及非遗文化要素符号化后的现代性文化旅游消费活动。非遗及其活动代表了空间中的文化行为,体现了生产主体的核心价值观,赋予空间以文化意义和精神内涵。

3.1.3 空间

相比于传统的物质空间,文化空间由于受到非遗的活态特征影响,在空间组合与场所形式上具有突出的社会性和文化性。它不仅是居民生产和生活的地方,也是地域特色文化展示的场所。非遗赋予了空间存在的社会和文化意义,而空间则提供了文化载体,并决定了非遗的表现形式。非遗与空间的辩证作用,促使非遗的外部表现方式与空间内涵实现了统一与融合。

3.2 历史古镇文化空间生产三元组认知

列斐伏尔提出的空间生产强调空间的社会性,会影响人类和社会行为的实践过程,同时衍生出新的社会关系,而这种社会关系的重组和社会秩序的重构会反作用于空间,引起空间的变化[25-27]。这个阐释契合了历史古镇文化空间生产的过程。

历史古镇的文化空间生产是文化与空间辩证互动的过程,体现了在生产主体关系作用下空间的文化性生产与文化的空间性生产。文化成为空间生产的要素生产出文化空间,而空间又反作用于文化的生产,实现文化的传承与创新。

列斐伏尔基于空间二元认识论,提出了“社会—历史—空间”三元辩证法[28],认为可以通过研究历史来研究空间,因为每个阶段的生产方式都有其特殊性,能够赋予空间不同的文化内涵[29]。从这个角度看,有助于解释空间变革的过程。其明确的划分出“空间实践、空间表象、表征性空间”三个空间层次[30],三者是三位一体的,在互动中辩证的相互作用下,统一到一个完整的空间生产过程,共同生产出空间。基于此,形成对文化空间生产三元组的认知。

3.2.1 文化空间实践

文化空间实践是一系列文化活动及互动关系的日常生产生活实践,对应空间生产三元组的“空间实践”维度。这些实践置身于具体的物质空间环境中,属于可感知的文化空间层面。其能够被真实地感受到,呈现出文化空间的物质形态[31],可以通过文化活动、文化空间格局、文化空间场所来表达。

3.2.2 文化空间表象

文化空间表象对应列斐伏尔空间生产三元组中的“空间表象”,是一种科学家、规划学者及技术专家、社会学家等基于文化生产而构想的空间[32]。这些主体对空间产生了概念化的构想,并通过自身所拥有的影响力,包括知识、意识形态、权力等,将空间概念呈现出来,使空间赋予了特定的文化表征意义。也就是说,文化空间表象是文化生产主体通过行动和实践对文化空间进行构想以及具体化建构的过程[33]。

3.2.3 表征性文化空间

表征性文化空间对应列斐伏尔空间生产三元组中的“表征性空间”,侧重于文化空间表象的物质化,形成具体的文化空间形态。能够反映出空间使用者对历史古镇文化空间的情感寄托及真实的感受,构成人类直接亲历的空间。文化空间往往与特定的文化符号联系在一起,在特定的价值观念、情感认知下被具体建构出来,并实际表达出空间特定的文化意义。其外延可以理解为一种被赋予特定文化内涵、意义、价值观念的符号空间。这其中潜藏的是空间利益分配、资本增殖、不同主体权力的空间博弈逻辑。

历史古镇文化空间在文化的传承中不间断地进行着文化空间的生产,这是一个在文化生产方式变革下新空间不断出现的过程,文化空间生产的三元组始终相互作用,共同推动历史古镇文化空间的演化。因此,文化空间生产三元组是三位一体的,没有绝对的逻辑起点。

3.3 文化空间生产分析框架

基于历史古镇文化空间生产要素内涵的理解,结合“文化空间实践—文化空间表象—表征性文化空间”三元组的认知,建立“非遗文化—生产主体—空间”的文化空间生产分析框架(图5)。

图5 基于非遗文化—生产主体—空间三者关系的文化空间生产分析框架Fig.5 analysis framework of cultural space production based on the relationship between intangible cultural heritage culture, production subject and space

文化生产强调文化的不断更新,是由一种文化形态向其他文化形态转变的过程,这其中蕴含了文化内涵、文化表现形式等方面的转变。这个过程涉及到不同文化生产主体的参与,主要包括传承人、地方居民、政府、企业、社会组织等。他们投入资本、技术、政策等生产要素,改变了文化形态。当文化作用于空间时,形成新的空间文化意象,进行着文化空间实践过程,由此形成可感知的文化空间格局,具体表现在空间形态、空间功能、场所形式等层面。

文化生产主体之间的相互作用形成了特定的文化生产关系,构成不同的文化表征制度,比如说传承者与受众的关系、保护与开发的关系。这些关系作用于文化空间形成文化空间表象制度,包括空间维、技术维、政策维等,表现了不同主体对文化空间的差异化构想。这些构想经过博弈、合作,完成了对构想性文化空间的表达,即文化空间表象过程。

在资本增殖、不同主体权力的博弈以及文化空间利益的不断分配中,文化空间表象被具体建构出来,形成了新的文化形态和文化空间,空间被赋予了特定的文化性(文化的生产)与社会性(生产主体之间构成的社会关系)。由此,完成了文化空间生产过程,生产出的空间又被感知,开始了下一阶段的文化空间生产过程。

文化的超越性决定了文化不可能停留在一个水平上,总是会在不断更新中传承下去[31],而空间的生产也总是处于一种时间—空间的动态演变状态。因此,文化空间生产不断进行着文化的生产与空间的生产,是一个循环的过程,具有自身建构和循环建构的体系。

4 基于非遗传承的怀远古镇文化空间生产过程分析

4.1 怀远古镇非遗文化与文化空间概况

怀远古镇隶属四川省崇州市,地处四川盆地西部边缘,邛崃山脉与成都平原的交界处,有着丰富的藤条资源,被誉为“藤编之乡”(图6)。怀远古镇有着1 700多年的历史,藤编的文化性和产业性突出,凭借丰富的物产和便捷的交通,怀远藤编成为怀远古镇的主导产业并发展壮大,先后被列入成都市、四川省和国家非物质文化遗产名录(图7)。

图6 怀远古镇区位Fig.6 location of Huaiyuan Ancient Town

图7 怀远古镇及“怀远藤编”概况Fig.7 overview of Huaiyuan Ancient Town and “Huaiyuan rattan weaving”

4.2 怀远藤编文化空间形成的阶段性特征

怀远藤编自三国时期就开始萌生。据晋代崇州籍史学家常璩的《华阳国志》详细记载:“三国时,蜀有汉源(怀远镇古称汉源郡)工匠马氏,以山膝泡而亮之,高山翠竹阴干为架,细密绕之成形,以土法熏蒸,色呈黄金,形似龙榻。初为自娱之用,后邻人知之,以为巧,纷纷钱币货之,送入市为业。”[34]长期以来,当地人延续着马氏藤编的传统编织技艺,以发展家庭副业的形式融入生产生活实践中。

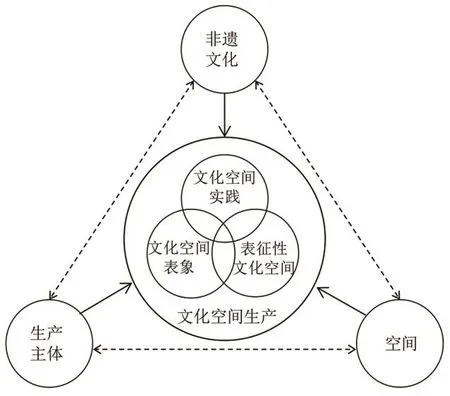

改革开放后,随着市场经济的活跃、城市化进程的加快,怀远藤编开始呈现出发展的态势,逐步成为怀远古镇的主导产业。在发展最为兴盛的时期,怀远本地有两万多人从事藤编生产[35]。至今,怀远藤编的发展已呈现出明显的阶段性,依据非遗文化的表征状态及其内涵,可将其分为藤器阶段—藤艺阶段—藤文化阶段(表1)。

表1 怀远藤编的三个发展阶段基本情况Tab.1 basic information of three development stages of Huaiyuan rattan weaving

怀远藤编不同阶段、不同主体的行为实践作用于空间,使文化空间的演化也呈现出阶段性特征,其文化生产与文化空间生产是自身建构与循环建构的统一,在时间—空间上具有连续性。

4.3 历史古镇文化空间生产过程分析

与藤编发展的历史阶段相匹配,怀远古镇文化空间生产同样经历了三个阶段的发展。

藤器阶段:以本地藤编匠人为核心的民间文化生产主体进行着简易的藤器生产交换活动,基于自身的手工技能、家庭空间等要素,通过简单的文化生产关系网络,实现对文化生产空间的塑造及迁移,文化空间在民众自下而上的日常文化生产实践活动中自发建构,构成点状的手工作坊。怀远藤编作为文化资源,经济价值逐渐显现,演变为地方的商品符号,表征出能够维持生存与发展的生活化空间,呈现出地方居民的生活状态,凝结着地方情感和文化内涵。

藤艺阶段:资本主体基于积极的区位选择,通过生产关系网络及模仿性学习的作用形成了企业、商户生产空间的带状集聚,他们的生产行为赋予了空间生产性的功能。权力主体则以非遗保护及产业发展为目的,以规划的形式对临街空间进行了规范,赋予空间特定的文化内涵,形成“藤编一条街”。文化空间在政府自上而下与本土企业自下而上的文化生产活动中被建构为以生产和展示功能为主的空间。在高校、非政府组织参与下,怀远藤编注册品牌商标,发展为兼具经济价值、工艺价值的藤艺产品,演化为地方经济资本。

藤文化阶段:文化产品向文创产品转型,“怀远藤编”申报为国家级非遗,突出体现了怀远藤编的经济价值、工艺价值和文化附加价值,由此引发了权力主体与资本主体对文化空间的构想。在一系列规划中,怀远藤编文化空间经历了“藤艺博览园”“藤艺文化村”“藤艺小镇”的构想转变,空间范围在扩大、功能趋于综合。权力主体与资本主体意欲推动“文化元素”向空间“发展动力”的转变。但这个阶段尚未展开具体的建构。

4.4 怀远古镇文化空间的生产机制解析

4.4.1 文化空间演化:文化空间在历史古镇中的变迁

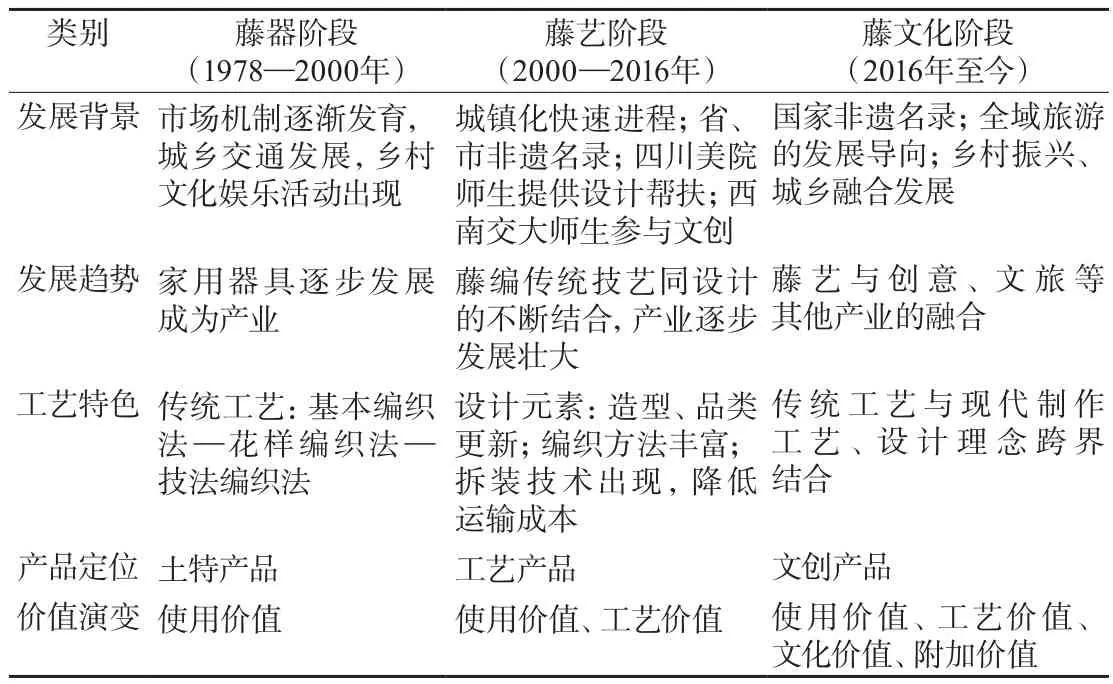

文化空间生产改变了空间形态。从不同阶段的空间发展过程中,可以发现,怀远藤编文化空间形态经历了“点—线—面”的三个演化阶段和从内向外的空间演化过程。

“点”状的文化空间是在非遗传承人自组织模式下形成、零散分布的家庭手工作坊,具有生产、生活、文化功能混合的特征。其空间内嵌于古镇之中,是内源式的文化空间生产模式(图8)。

图8 家庭手工作坊Fig.8 family handicraft workshop

“线”状的文化空间是按照规划的要求,将分散的“点”状空间集聚为“藤编一条街”的实践结果。出入古镇的主要街道空间混合着非遗传承人和相关生产企业、商家等不同生产主体,成为了以生产和销售功能为主的外向型的生产与文化展示空间,是外源式的文化空间生产模式(图9)。

图9 藤编一条街Fig.9 Tengbian Street

政府新近策划的“藤艺小镇”则是多元主体的进一步响应,是跳出线状空间局限的跃迁式拓展(图10)。其本质是资本在文化政策的支持下,在“文化人”的推动下,利用文化符号的包装,对城镇土地资源攥取的商业行为,与非遗的技艺与传承主体并没有直接的关系。

图10 藤艺小镇Fig.10 Tengyi Town

4.4.2 文化空间符号化逻辑:非遗文化资源—地方经济资本—符号文化资本

前述非遗文化空间的演变过程及其关键要素是怀远古镇文化空间生产的重要动力,空间的符号化逻辑逐渐显现。从文化生产来看,怀远藤编经历了从文化资源向地方经济资本再到符号文化资本的过渡,在这个过程中非遗文化的形式在不断变化、内涵在不断扩大。

非遗从分散在古镇内的工坊,到集中规划实施的“藤编一条街”,再到对“藤艺小镇”的空间构想,这一过程体现了文化生产主体对非遗价值关注点的变化,即由使用价值到工艺价值再到经济价值、文化价值的符号与消费价值演变过程。在这个过程中,非遗文化生产塑造着的文化空间表征,使文化空间经历了由传统的日常生活性场所到规划的生产性场所再到文化性场所外表掩盖下的商业性场所的变迁。

4.4.3 文化空间生产参与主体:由“自发传承”到“多元共创”

总的来看,怀远古镇文化空间生产主体已经呈现出多元化的趋势,但市场主体缺乏,本土企业主体力量始终较为薄弱,且缺乏地方受众主体的参与。传承人、政府、企业、社会组织等不同的文化空间生产主体,在怀远藤编非遗传承和文化空间的生产方面都面临困难,尚未形成非遗文化—生产主体—空间三者之间的良性循环,这也不难诠释当前怀远古镇非遗传承动力不足和特色不鲜明的问题。

从生产过程来看,怀远古镇政府早已意识到对非遗作博物馆式的传承是不可持续的,而更倾向于利用非遗的品牌、相关政策和土地的资源,策划规划,推动商业消费场景的呈现。只是,在这一过程中,地方政府对品牌的推广、对政策的运用、对市场的借力等方面还存在着一定能力差距。

怀远藤编的非遗传承人作为具有代表性的本土企业的负责人,具有充分的非遗保护传承的意愿,其主体属性往往意味着本土资本维度与文化传承维度的结合,其生产生存空间直接关乎文化空间的发展。遗憾的是,本土企业资本实力不足,目前能够避免非遗文化的断层现象就已实属不易,难以对文化空间格局的优化起到根本性的影响。

代表文化空间生产资本维度的企业,在非遗文化符号化和商业化的过程中本来将扮演着重要的推手作用,以非遗“文创产品”为噱头的旅游度假区建设是常用的手段。但在历史古镇存量规划的语境中,怀远古镇并不具有优渥的区位环境和规划条件,有不少的障碍需要去突破。

类似高校师生这样的志愿者或社会组织的支援,抑或是参与共创非遗文化企业的创业者,都是参与文化空间再生产的多元主体。在参与文化空间生产的过程中不乏精彩的作品,但也很容易暴露出参与主体的权益机制不明、缺乏持续积累等诸多问题。

大量的古镇居民是文化空间日常生活生态的营造者,也是非遗传承的受众主体。他们游离于文化空间的要素边缘,但是却时刻处于文化空间表征的各类场所之中。在文化空间的生产过程中,他们最有潜力深度参与,转变为文化空间生产的重要主体和受益者。

5 结语

从分析框架来看“怀远藤编”文化空间发展三个阶段的演变,能够较好地揭示出非遗文化空间生产的典型特征。民间力量主导下的自发建构、政府与本土企业合作的资源集聚,以及借助外力对文化空间符号化与商业化拓展的构想,都是不同阶段不同主体参与到文化空间生产过程的典型机制。

在这一过程中,文化空间生产主体不再局限于怀远藤编从业者,而是泛化到多元主体,怀远藤编的符号也在不断地泛化,从产业内部开始逐渐扩展到小镇社会内部,甚至将要扩展到更大的社会领域,实现精神领域、思想领域的产业、文化与居民生活的融合。但不得不警惕的是,目前的生产中伴随着空间混乱、文化性减弱、空间发展受限、非遗认同度降低、空间“文化符号”转化困难的问题。

尽管困难重重,地方政府仍然希望通过策划规划与文化项目包装,取得土地使用方面的支持,而这一过程,难免会陷入外来资本介入之后的价值观困境。这一类项目已经脱离了非遗传承的原真逻辑,需要更加关注的是:非遗传承人、地方政府、社会组织、志愿者等多元主体是否能够加强合作,是否能够持续地进行非遗主题的共创和相关文化空间实践。只有这样,在强大的资本面前,才有可能以相对合理的机制,充分回应非遗传承需求的文化空间表象,构建具有非遗特色的生产、生活、文化性场所,以及良好有序的文化空间格局。

致谢:感谢西南交通大学何韵、四川大学雷成涛提供的绘图帮助。

图表来源:

图1、5、8-10:作者绘制

图2:冲个客子.来云南逛了大理、丽江 不来保山板桥青龙街实在太可惜[EB/OL].(2021-06-14)[2022-04-14].https://www.sohu.com/a/471915221_120396863.

图3:新华社.古镇庙会庆国庆[EB/OL].(2019-10-02)[2022-04-14].http://www.xjsy.gov.cn/xwdt/zyyw/20191002/i461128.html.

图4:Hiiibrand.第一届小凉帽国际绘本大赛作品展[EB/OL].(2018-01-01)[2022-04-14].https://www.sohu.com/a/214026695_718166.

图6:《崇州市怀远镇总体规划(2016—2030)》,成都西南交通大学设计研究院有限公司,主要负责人:赵炜

图7:作者拍摄

表1:作者绘制