立足考改促课改 思政育人天地宽

2022-05-20张增建

张增建

山西中考命題改革已经推进11年,而且是锚定目标,持续前行,可称得上是“一张蓝图干到底”的教育版。这张“蓝图”,就是山西中考命题改革的理论体系——“一核·六维·四手段”,山西因此成为全国考改名副其实的标杆。同时,初中道德与法治学科是其中的积极参与者和最大受益者。

一、“立德树人”是中考命题的导航北斗和根本目标

初中所有的学科中,道德与法治学科可谓“立德树人”最核心的阵地,本学科中考命题改革自然也非同一般。对此,山西中考命题有五点值得肯定:

一是清醒认识到,该学科中考题不仅是终结性评价,更是基础教育具有特殊意义的一个“育人”环节,并将“教学导向”自觉调整为“教育导向”;二是明晰“德”之范围——内核为党的领导及“四个自信”,其次为红色教育、传统文化,外围则为法治教育与学会做人等;三是时事政治力求实用化,所谓“除了得分,还要引导学生看《新闻联播》能有感觉”;三是尽力改变有关考题“一脸严肃”的刻板印象,通俗加有趣,寓教于“题”;四是努力探索将此变身为“六个维度”与“四大手段”施展拳脚的平台,育人与考改相得益彰。

2021年有关百年党史的考题,共有3道题,合计20分,占总分75分的近三分之一。但考生并不感到“严肃”,为什么?就是因为“六个维度”和“四大手段”在其中的催化;用“从小学党史,永远跟党走”将这3道题一以贯之,这是山西首次采用系列题形式。

比如,最后一道大题“重走红军长征路”,不论是“走”到云贵高原时选播相关红色经典电影,还是用对联表达对长征精神的理解,满满的都是“真实任务情境”“跨学科整合”等山西考改理论的鲜活命题实践。

二、突出课程标准在中考命题全过程的“宪法”作用

2014年山西省教育厅下发文件,明确取消考纲性质的“考试说明”,今后全省中考与日常教学均以《义务教育思想品德课程标准》(以下简称《课标》)为唯一依据。显然,这在全国应该都是创举。

本学科中考题由此再上新台阶,尤其近年,渐入佳境:

其一,每道题的命制必须于法有据,这个“法”就是《课标》,即便是“定性不定量”的,也要在这个“定性”上坐实。如《课标》“实施建议”“积极开发各门学科中的相关资源,加强有机联系和融通,形成教育合力”,不正是山西“跨学科整合”的《课标》依据吗?

其二,本学科倡导“大框架有,具体题型无”的命题原则,目的就是引导广大教师不要把注意力过多集中于题型,而应聚焦教学内容,所谓“把人(内容)认住(掌握)了,还怕她(考题)换衣服(题型)”?

其三,“活动建议”是《课标》体现新课程理念最出彩的地方,但十年过去,有些活动建议滞后,山西便创新性地将其与统编教材“探究与分享”等有机整合,如2019年第15题“我采访了人大代表”,正是有关“探究与分享”——“我与人大代表面对面”的典型再现。

其四,《课标》与大纲最大的不同,就是它只规定下线,给教材编写、日常教学与中考命题留出一定的空间。也就是说,只要命题人认为这是一名初中生能够且应掌握的,就可适度放开考查尺度。这就是本学科坚持至今的“直接考查学生20%应知应会应能试题”的理论根据。

三、“一核·六维·四手段”理论框架下的山西道德与法治中考题呈现六大特点

山西对全国考改最大的贡献是什么?自然是在多年命题实践中形成的“一核·六维·四手段”考改理论:“一核”是立德树人、核心素养、教学导向;“六维”是开放探究、阅读能力、解决实际问题(借鉴PISA理念)、表达交流共享、学科素养、课标之活动建议;“四手段”则是跨学科整合、真实任务情境、不确定性结构、质疑批判与理性思维(或实践创新)。

山西道德与法治学科近年来的相关实践,可圈可点,颇多心得,主要有如下六大特点:

第一个特点:改革和稳定的平衡点聚焦统编教材主干知识

本学科中考命题的改革力度是大家公认的,“考改促课改”的收效也是明显的,但客观上也给基层教学带来诸多不适。那么,能否在“改革”与“稳定”中达成平衡?我们首先来看2021年第3题:

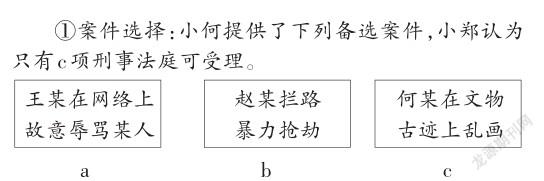

如果你是法庭的庭长,你能审判下列哪一组案件呢?

案件1:朱某在高铁上将鞋脱掉,用手机看视频,声音很大

案件2:刘某在大街上聚众打架,造成群众围观

案件3:周某多次偷拿超市名酒等,价值数十万

案件4:何某借朋友的钱不还,朋友多次索要无果

案件5:王某利用微信假冒公司领导,让出纳汇巨款到指定账户

A.案件1和案件2

B.案件2和案件3

C.案件3和案件5

D.案件1和案件4

该题覆盖“六个维度”与“四大手段”的多项要素,属于典型的“改革题”,教学导向突出。不过,难度大吗?考生较高的得分率就说明了问题的难易程度。且这个平衡点集中在教材主干,尤其现行教材是统编教材。

的确,山西中考题的难题,考生普遍都能下手,可得分却“看人下菜”;容易题也需“考虑考虑”,如2019山西中考第19题有一问,英国导游问小华:“中华传统文化很有意思,你能说说它的特点吗?”一个“说说”,暗含玄机,如只答八个字“博大精深,源远流长”,只能得1分。因为“说说”是要适当加以阐述的。“六个维度”之“阅读能力”自然体现。

顺便要提的是,近年来全省有关本学科的及格率、高分率等,是山西考改以来最理想的时期。

第二个特点:“六个维度”和“四大手段”成为当之无愧的“主力”。

不管是山西土生土长的“六个维度”,还是落实核心素养始于2017年的“四大手段”,本学科都是其中急先锋,每年有关试题超90%。这是一个什么概念?“六个维度”和“四大手段”已经饱和,就剩两道时政题与基本概念填空题的狭小空间。

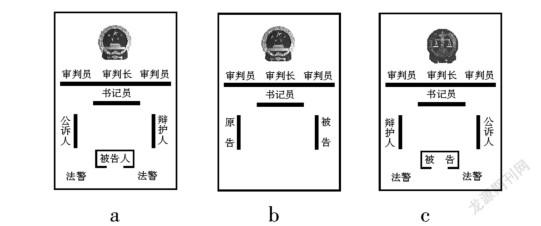

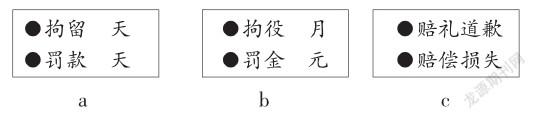

近日,省城某初中开展模拟法庭。小郑担任刑事法庭“审判长”。

②参考法律:小何拿来下列法律,小郑指着b项说:“这本与本庭审有关。”

③布置法庭:小何画下列3张图,小郑指着a项说:“这张是本法庭需要的。”

④法律文书:小何准备了3种宣判模板,部分关键词如下,小郑要采纳a项。

上述小郑的判断中,你认为正确的一组是

A.①②B.②③C.②④D.③④

按通常情况,选择题是本学科中考命题改革的软肋,但山西的贡献应该说恰恰就在于使这个“软肋”变得强壮,个中原因自然是“六个维度”和“四大手段”的长袖善舞。

你看,上述这道选择题中,似乎除跨学科整合、质疑评判与实践创新外,山西考改理论的要素几乎悉数登场。更重要的是,一道选择题就考查教材法律主干知识的“半壁江山”,并且置身于模拟法庭这样一个真实任务情境中,考生不但不觉得“乱”,反倒有新鲜感。

第三个特点:真实任务情境化已成指标性特征,并在答案层面做起文章

值得注意的是,“真实任务情境”在山西出现,绝非偶然。

早在十年前,山西省教育厅就明确提出中考命题的“两减两增”:减少知识性、技巧性的应试试题;在减低难度的情况下,增加开放性、探究性的试题。这就是“六个维度”之首“开放探究”的来历,随后力推的“阅读能力”“借鉴PISA理念”“学科素养”等,特别是取消科目说明政策的出台,实际已经联手为“真实任務情境”的推出创设了一个坚实平台。

近年来,山西道德与法治学科在此的做法与经验是:

首先,“无情境不命题”,目前70%的考题都是真实任务情境的;但同时这样的试题不是越多越好,即“70%”应为一个饱和临界值,一定数量的材料题及传统的填空题、简答题,也是必不可少的。

其次,真实任务情境呈现方式多样化,包括图片,特别是现场照片,且不加文字说明。你想,还有什么比这种情境更“真实”的?且一道选择题由16张图片组成,不但情境化,而且情节化,好像在讲一个故事。

再次,主观题参考答案成为“真实任务情境”开辟的第二战场。例如,2019年分析说明题“针对这位裁判的判定,假如央视记者现场采访你,你会说什么”?参考答案几乎就是一位初中生现场回答记者的理想模本。

十几年来,分析说明题参考答案在山西经历了三个阶段:先是罗列知识点的“平面化”,踩点得分,这是典型的应试;2011年开始将一堆知识点有意识加以“组织化”,形成一篇200多字小作文,真正考查分析说理的能力;2014年开始探索“素养化”,考生置身情境,成为特定角色,力求呈现现场说话的口吻。也就是说,答题语言不再过度强调“规范”,口语化应是必需的。当然,我们并不因此排斥学术化规范。

第四个特点:跨学科整合的趋势越来越明显,开始直抵项目化学习。

在山西考改过程中,引发争议最大的正是跨学科整合,几乎每年都在“捅马蜂窝”。的确,它颠覆的是根深蒂固的传统观念。不过,令人欣慰的是,近年来基层教师的考改理念不断更新,甚至有人认为没点“跨学科”,反倒“吃”得不是味。

我们的认识主要有四点:一是跨学科整合为社会发展之必然,语文是语文,数学是数学,井水不犯河水,这种适应工业革命大分工的教育模式,确实已过时;当今时代,大到发明创造小到常规工作,都需多学科的综合支撑,“不跨学科,无法培养核心素养”“给学生一个整体观察世界的机会”已成共识。二是循序渐进,分值不超过10%为宜。三是不能为跨而跨,的确存在学科立场问题,即所跨学科是来为你服务。四是出现“考生能答来教师未必”的尴尬,因为学生各科知识都还是新鲜的,这与山西“直接考查学生20%应知、应会、应能”的原则一致。

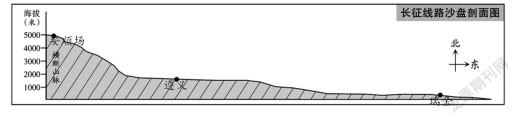

2021年山西道德与法治学科有关考题多达6道,合计超过15分,包括新疆特色建筑、“牛年话牛”、边防战士巧过冰河、打卡三晋红色地标,以及最后大题“重走红军长征路”放电影、作沙盘、对对联等;你看,地理、美术、物理、历史、语文等学科济济一“卷”。其中“制作沙盘”最为典型:

在制作沙盘过程中,有同学发出“看来红军长征确实不容易”的感慨,该题设问就是:“这位同学为什么会发出这样的感慨?”

该题本为“当沙盘制作到安顺场时”的文字表述,顺便考查学生想象力,但考虑到难度,便配沙盘剖面图,降格为考查观察力了。

长征前期线路正好大体沿着我国东低西高的地貌特征,一路爬坡,这是命题人知道的。但当亲手画出剖面图时,大家还是被震撼:江西与安顺场的海拔落差居然如此之大,红军当时可是穿草鞋、吃野菜并被百万敌军围追堵截的,他们是怎样一路“仰攻”过去的?确实令人肃然起敬!

第五个特点:联系实际、独立思考,是本学科命题深藏不露的核心所在。

离开联系实际,这门学科就是“半拉子工程”;离开独立思考,质疑评判和实践创新等最重要的目标,就是水中之月。

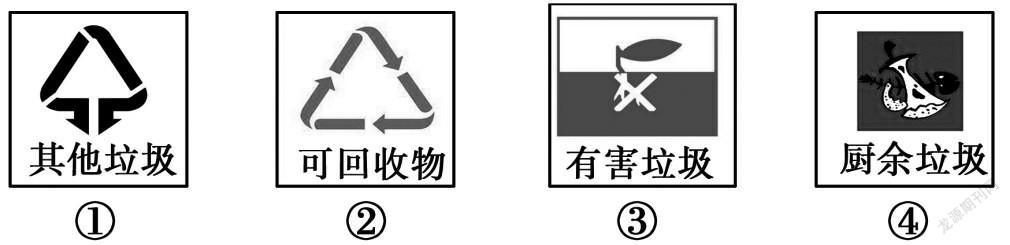

下列是小秦去省城求职过程中的四个情景,均与图标有关,你认为正确的一项是()。

A.情景1将塑料瓶扔进“图标③”的垃圾桶

B.情景2看见省政府门口悬挂着“图标②”

C.情景3他乘超市电梯上三层,朝“图标①”走去

D.情景4想去外企,经努力被带有“图标③”的单位录用

该题借助小秦去省城求职这个“真实任务情境”,考查学生知识联系实际的能力,信息量较大;但只要有“生活”,该题几乎白给分。潜台词:以后学习不能就知道整天埋头刷题。

从有关考题的直接考查,到随处隐性“潜伏”的间接考查,山西对此呈现的方式也是丰富多样的。

第六个特点:勇于攀登质疑评判和实践创新,无限风光在险峰。

正月初三,某景区突然停电,20分钟后恢复,可此时财务室16万元被盗;次日,景区保安向警察作证词,说他借着明亮月光,清楚看见罪犯将装有16万元的红塑料袋交给同伙,“听到这里,警察基本认定保安在做伪证”。

这是2017年山西的一道中考题。警察为何认定对方做伪证?就是因为正月初三不會有“明亮月光”,怎能看清塑料袋是红的,里边还有16万?

如果说上述题标志着山西有关“质疑评判”试题命制,已近“一览众山小”的境界,那么,2018年则可谓登顶成功——出现直接考查“实践创新”的中考题:

嗨,你“创新”了吗?(题面省略)

请从下列两道题中选作一道:(2分)

选作题1同样是我国古代的一道作业:请你将诗句“踏花归来马蹄香”画出来。

选作题2假如《山西日报》要为“晋芳”牌洗涤剂设计广告,要求做整版。如果你接受了该设计任务,你的大致设计构想是什么?

(可以画,用简洁的语言表述也可)

“选作题1”突破点在于要用视觉表达出嗅觉的“香”——蝴蝶等追逐马蹄上的花瓣。据说,这是北宋皇家画院的一道考题,理性思维与人文语境浑然一体,确实可谓千古神题。因此,本题是对中国传统文化的致敬,更是《课标》“提高文化认同感”的生动体现。

应该说,“选作题2”才是真正“实践”中的创新,取材于当年山西某纸质媒体的一个真实案例,答案也出人意料:整个版面空白,边框外下面用一行小字写下“晋芳”牌名称及其生产厂家、厂址、联系方式等。

创新有两大规律:一个是加法思维;另一个是减法思维,如“选做题2”。这是学校培养创新意识和能力的关键所在。

该题答案可文字表述,可绘画呈现,本身就是“开放”和“不确定性结构”的生动体现,更是“创新”的另一种表达。同时,“实践创新”考题的分值更要适当,山西控制在3分以下;但它极具明星效应,毕竟“创新意识和能力的培养”是当今国内外学校教育的制高点。

四、引导教学实现减负提质为考改核心功能

山西中考命题改革对全省本学科所产生的积极影响,是广泛和深远的:

第一,全省初中道德与法治教师的教学理念得到整体提升,“一核·六维·四手段”以及分析说理的“五大思维模式”“直接考查学生20%应知应会应能”等理论与要求,包括《课标》的统领作用,确实已经成为常态课堂教学的指导思想,应该说这是山西十年考改的最大收获。

第二,从侧重教“是什么”到侧重教“为什么”,再到联系实际、注重教“怎么办”,本学科自身规律和实质得到广泛尊重。

第三,双减政策背景下,山西考改价值更加突出。因为只有“考改”带动“课改”,“课改”带动“作业改革”,三位一体,相互促进,作业的减量提质才是“沧桑正道”。晋中市的前置性作业、太谷农业大学附中的跨学科作业等,正是基于山西考改的积极探索和实践。

第四,在模拟法庭所学的法律常识和人大知识,在实践基地所体验到的劳动快乐,在拓展课堂所习得的能力,是传统课堂无法比拟的;更重要的是,如此培养的学生是时代呼唤的。