信息化社会人才个性化成长与创新素质形成机理研究

2022-05-18张守凤周丽华

张守凤,周丽华

(济南大学社科处,山东 济南 250022;黄河科技学院势科学与信息动力学研究中心,河南 郑州 450063)

进入信息化社会,科技和信息的迅猛发展造就了前所未有的信息强势。空间维度上,信息技术的发展打破了人与人之间联系的空间隔阂,实现了跨国家跨地域的交流;时间维度上,信息的传播突破时间壁垒进入即时阶段。在物理空间和时间维度上营造的信息强势在将全世界紧密联系起来的同时,又使区域之间的差别越来越大,催生地域特色化与人才的个性化,推动着社会走向非平衡非线性的创新常态,为个性化与创新提供了动力机制,为人打开了创新发展的平台。非平衡相变与非线性分岔成为时代创新的基本特征,带来的是对创新型人才和教育教学变革的迫切要求。尊重学生的差异性与独特性,培养创新型人才是当代教育的基本宗旨。“教师将来的任务是培养一个人的个性并为他进入现实世界开辟道路。应培养人的自我生存能力,促进人的个性的全面和谐发展,并把它作为当代教育的趋势”(1)联合国教科文组织国际教育发展委员会:《学会生存:教育世界的今天和明天》,北京:教育科学出版社,1996年版,第17页。。这里的个性至少包含以下几层含义:每个人的尊严和完善人格;每个人在生理心理等诸多方面的独特性;每个人的独立主见及其创造性思维和能力(2)毕淑芝、王义高:《当今世界教育思潮》,北京:人民教育出版社,2005年版,第46页。。发展学生创新个性、探索创新型人才的个性化培养模式,是当代教育面临的时代主题。但是目前已有的创新型人才成长的研究,大多是从外在组织培育的角度出发,鲜有从个体内在发展的动力机制等原理层面的研究。究竟什么是个性化?什么是创新素质?在人才成长过程中个性化与创新素质是怎么产生的?由于缺少根本的理论概括,很难形成科学的统一性认识,更无法形成普适性的人才培养理论。由西安交通大学李德昌教授创立的势科学与信息动力学理论提出个人的成长与组织的发展乃至社会的进步源于信息的相互作用。本文以此理论为依托,系统阐释个性化与创新素质形成中信息势相互作用的内在机制,从深层次探究创新型人才成长的内在规律,从而为个性化创新型人才培养提供新的跨学科研究视角。

一、信息势与社会信息场空间

世界万物皆有势,具有文化直观性的“势”在中国传统哲学中随处可见,它主要有以下几种涵义:第一,势具有客观存在性,标示着事物发展的态势、形势和趋势。如《管子·霸言》中曾说:“夫善用国者,因其大国之重,以其势小之;因强国之权,以其势弱之;因重国之形,以其势轻之。”第二,势是一种影响或作用。如老子在《道德经》中有言:“道生之,德畜之,物形之,势成之。”孙子也曾说:“激水之急,至于漂石者,势也。”(3)《孙子兵法·兵势》。第三,势被理解为权力、权威、权势。如《韩非子·难势》中曾说:“尧为匹夫,不能治三人,而桀为天子,能乱天下。吾以此知势位之足恃,而贤智之不足慕也。”第四,势是系统发展的内在逻辑。王船山曾说,势是由气积聚而成的,但不是所有的气都能成势,杂乱无章的气不能成势,气必须“有所循”“有定方”(从高趋卑、以大包小等等)才能成势,由气按照“定方”积聚成的势“皆顺而不逆也”,“有定方”即为有序,有序成势(4)王船山:《读四书大全说》卷9。。物理学中的势往往与功和能联系在一起,营造一种势场,就具备了做功的条件。“察势者智,驭势者赢”,可见对于一个系统来说,营造一种信息势,就形成了系统发展的内在动力和对外竞争的基本条件。

(一)信息势的概念与基本定律

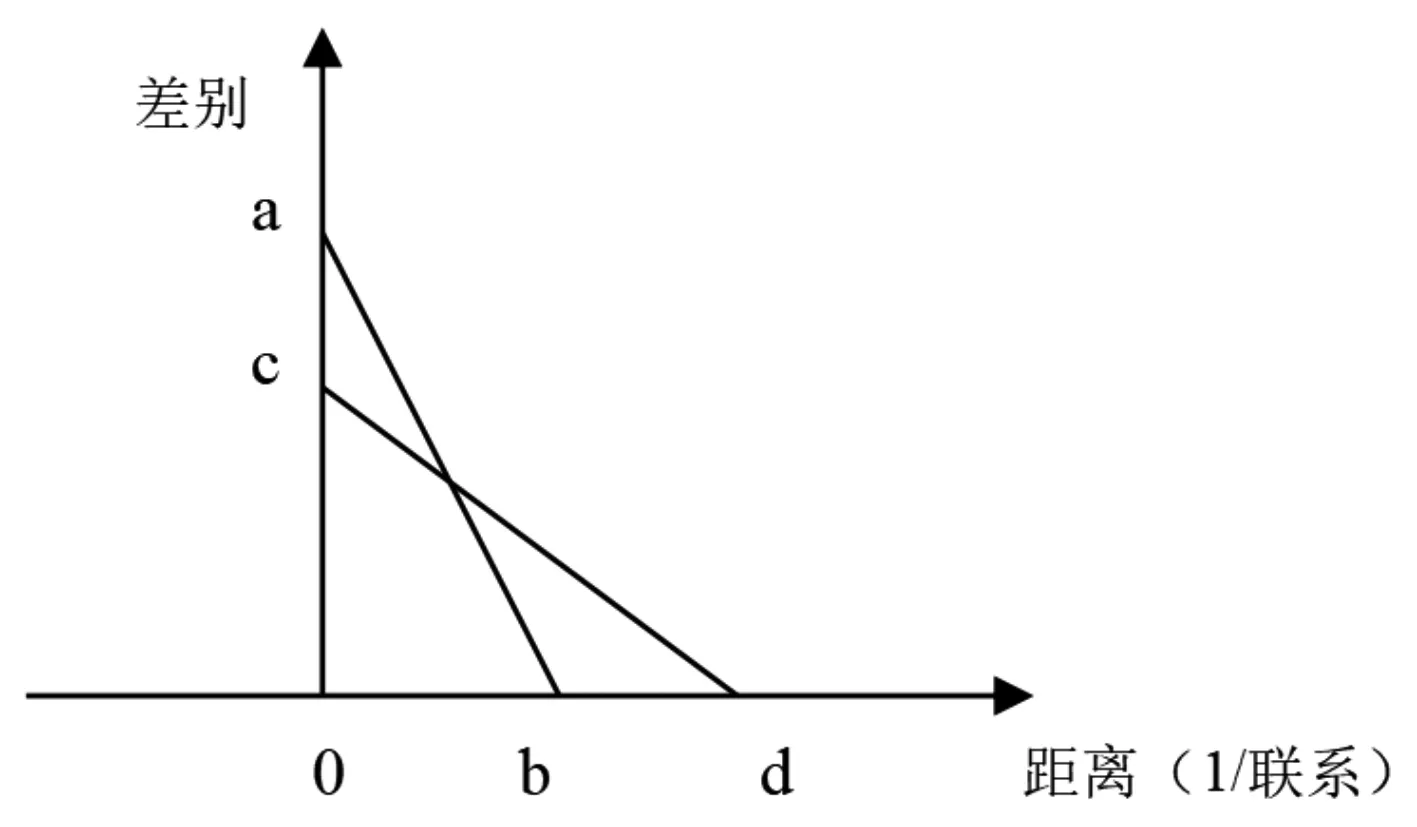

势科学与信息动力学理论首先明确了势的概念,提出势=差别×联系=差别÷距离=梯度=导数(见图1)。从图中可以直观看到,两个位置由于高低差别形成梯度,梯度的本质是次序、排列,各种事物或要素按照某种规则联系起来就构成序,形成了梯度,势也就随之而生。梯度或有序同“差别的相似与相似的差别”密切相关,反映现象或事物的变化方向。而在信息论中,按照香农等人的计算,信息为负熵即有序,由此从有序的角度来看,信息与势具有统一性,信息=差别×联系=差别÷距离=势=有序,信息量的本质与信息势相同。信息势的概念表述为差别×联系(适用于社会科学,自然科学用差别÷距离),形式上表现为梯度,本质上蕴含“导数”意义。在本体论层次上考察,信息势取决于两个要素:差别和联系,这两个要素有一个为0,信息势为0。

图1 势=差别×联系=差别÷距离

从信息势的概念入手,势科学与信息动力学推演出三条基本定律(5)李德昌:《信息人管理学——势科学与管理动力学》,北京:中国社会科学出版社,2015年版,第54页。:(1)信息势的机制定律。信息势的运行机制是差别促进联系、联系扩大差别,所以,“势趋”不变,宇宙在加速膨胀,社会在加速发展,故称之为“势增原理”。(2)信息势的演变定律。信息势的稳定增长达到某种临界值时,系统就会发生非平衡相变和非线性分岔,从而衍生出新的素质,或产生创新和风险,所以也叫“分岔定律”。(3)信息势的对称定律。信息势在一定层次上的增长会产生对称现象,对称成群,即无阻尼的物质势作用形成物质群,无干扰的信息势作用形成素质群,由此形成个人素质和谐、组织和谐与社会和谐,亦叫“和谐定律”。

(二)信息空间中的信息力作用催生素质与个性化

李德昌教授从信息相互作用的视角进一步指出:“人和事物的素质是在各种相互作用中形成的,即‘作用产生素质’。”(6)李德昌等:《素质与秩序——基于耗散结构理论的教育学原理分析》,《系统科学学报》2006年第2期。正如物质空间通过交换引力子、光子、胶子、W子等发挥作用,信息空间里人与人之间通过交换信息子发生作用,产生素质与个性化。物质存在于空间中,同样信息空间是信息人存在的方式。在信息场空间里,每个个体相当于信息元粒子,不断地发出信息、接收信息、处理信息、创造信息。在古代,信息量很少,信息势不强,信息力的作用很微弱,这时候的信息空间是相对平直的,人与人之间差别不大,个体同质化强,依赖度不高;随着信息化的发展,信息力的增强使得信息空间发生弯曲,爱因斯坦的等效原理也同样适用于信息空间,每个人要想在信息空间不同的位置感受到同等的信息作用,必须进行坐标变换,如同相对论力学用坐标变换替代引力作用,每个人就在自己的位置上成为了局域化,此时对称是局域化的,也就催生放大了人的个性化。

商业经济的繁荣加强了各个地区的交流,使得各地都能够发挥区域优势,以经济的局域化、特色化形成互补;信息跨越时空限制的交流,全球化使得个人能够充分发挥比较优势,以差异性、个性化开展合作。从社会分工的角度来看,当信息匮乏、信息力弱时,个人只能按照格式化的模式作出选择,同质化强,如商品经济不发达的自给自足社会,一个妇女既要种棉花,还要纺线织布、印染、裁剪、缝制,既是农民又是工人又是设计师,人人都是全面手,谈不上专业化和技术性;而在分工越来越精细的今天,信息丰富,信息力强,不同的人由于兴趣爱好、知识背景不同,对信息的选择不同,这些信息将差别很大的问题和事物紧密联系起来,营造了不同的信息强势,推动了不同向度的个性化。分工更加明确,专业化更加突出,私人定制等更多个性化的生产模式涌现。社会分工愈细化,愈需要个性化创新型人才,学校教育的理想目标也是尽可能地培养每个人的个性,使其与职业形成高度匹配,满足社会职业的个性化需要。

(三)社会关系中的信息不对称加速创新与个性化

信息场空间的另一个特性是类似于数学上的希尔伯特泛函空间,这种信息不对称凸显出人与人之间关系的不对易。在量子力学中,要素之间的关系不对易,AB≠BA,形成了量子化条件,产生了物质世界的两极化。在信息化社会,信息不对称导致了关系不对易,即“你找他和他找你不一样”,不对易的社会关系产生了社会量子势,催生了社会学意义上的量子化。信息不对称导致关系不对易,产生社会的量子化,这是时代创新与风险并存的重要机制。

现代性理论将现代社会描述为原子式的社会,个体不是如传统社会那样,在休戚与共的日常交往和精神生活中组成默认一致的共同体,而是依靠契约抽象地联结起来(7)[德]斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,林荣远译,北京:商务印书馆,1999年版,第79页。。现代社会也导致了原子化主体的崛起,从共同体之中离析出来的原子式个体具有相对独立性和自主性。作为现代社会原子化的主体虽然是自由的,但同时也是孤立的。他们脱离了各种共同体的牵扯和约束,可以自主独立选择自己的交往对象和认同关系。差别很明显,但是联系不够紧密,相对信息势就小。

随着科技的发展,社会结构的流动性与非连续性也让个体的独立与完整遭遇挑战,维持个体与社会稳定的机制本身变得不稳定。与传统社会主体相对稳定、独立的原子化形态不同,信息场空间更类似量子,处于叠加态而面临多种可能性。量子的叠加态跟其特殊性质即波粒二象性有关。原子也是一种粒子,但是作为粒子的量子尺度更小,量子不仅是一种微粒,同时是波的这种特性突破了传统社会远距时空分离,正是这种尺度变化导致了活动规则的变化。信息化时代提供了大量的个体化相关的信息,人们作出认知判断的依据更多是个性化信息而非类型化信息。人在社会中的活动抽象为“信息包”波函数在信息场空间中的运动,通过交换真正的信息子发生作用,在喜欢(吸引)与不喜欢(排斥)中构建社会场。推广到整个人类社会,一方面技术和交流突破了空间的隔阂,将全世界紧密联系到一起,形成了全球化;另一方面数字化也让技术和交流突破了时间的障碍,在增进联系的同时又使得区域和个体的差别越来越大,个体的特征与所处的特定时间、特定空间、特定群体高度关联。纠缠与互嵌,信息化社会在发展全球化的同时,局域化和个性化也日益突出。

二、个性化与素质形成中的信息作用

要研究个体的个性化与素质发展,首先要明确什么是人的本质。马克思指出:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”(8)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年版,第135页。围绕着人的本质学界有各种假说,从最初的物质人,发展到生物人、经济人、社会人,到了信息化时代,人的本质究竟是什么?唯有从深层次上研究信息相互作用机制,才能真正揭示人的本性嬗变,推动个性化和创新素质的形成。

(一)信息人假设与六维信息势

1.人性的嬗变:理性信息人假设。社会科学很多学科的研究,其逻辑起点都是建立在有关人的理论假定基础上。教育研究也是如此。物质、能量、信息这三个矩阵构成了人类赖以生存的世界,也是人性的基础。现代经济学是建立在理性人假设的基础上,但是随着科学技术的进步、物质生活水平的提升、社会信息势的激增,这个假设受到越来越多的挑战,很多时候,人展现出非理性(相对而言)的成分,很多决策并非理性的计算,而是内外界环境综合信息作用下的产物。人类本性也发生着嬗变即正从原来经济学意义上的物质人、生物人、社会人转变为信息人。此时已经很难以纯粹的“理性非理性”“善与恶”来描述人类。表面来看,人似乎变得越来越复杂,越来越难以捉摸,实际上人是变得越来越抽象化(以信息为符号,只选择最重要的信息作出决定)。如果说人是物质的或能量的实体,那么我们尚未把人与外界分开,但是当我们说人类是信息符号先进的处理器时,人类的基本特征才被彰显出来。从人的存在和人的信息交换过程来看,处理信息的能力是人类创造力的源泉,是人类理性的重要表现,也是人类不同于其他动物的基本特征。因此,正是信息矩阵决定了人是根本的信息人,或者说信息人是人类的基本符号。信息成为具有决定意义的维度,有信息和没信息不一样,信息量大和信息量小不一样,信息成为信息人必备的营养,人类社会的可持续发展依赖于信息在空间和时间两个维度创造的信息强势,人类在逐渐摆脱物质依赖的同时产生了信息依赖。信息人同样是理性的,但不再只是经济理性,即不再是仅仅追求经济利益最大化,而是追求综合信息最大化,所以不是不理性了,而是更理性了。信息人假设是在信息概念基础上的再次抽象,它是基于人类自身是一个复杂的信息系统的事实,也正是内外系统以及系统内部的信息相互作用催化了个性化与素质的形成。

2.人性的复杂:六维信息势。对于信息人的复杂性,势科学与信息动力学理论提出了六个维度的分析向量——货币、权力、知识、情感、艺术和虚拟抽象。这六维信息势向量表达着信息人生存的六维信息依赖,以及信息人追求的六维“不变性”机制。这六维信息势可以细分为两类:一类是货币信息势、权力信息势、知识信息势等外显的易衡量的信息势,即显势;一类是情感信息势、艺术信息势、虚拟抽象信息势等内在的难以测度的信息势,即潜势。显势与潜势相互依存相互作用,后文将专门对二者的作用与关系进行论证。

总体而言,六维信息势结构要素之间既独立又统一(9)李德昌:《信息人管理学——势科学与管理动力学》,北京:中国社会科学出版社,2015年版,第54页。,从形式上看它具有独立性、相容性和完备性的结构,同时又构成两两对称的数学群结构,其中货币信息与情感信息对称,权力信息与艺术信息对称,知识信息与虚拟抽象信息对称,这种独立性(差别)与统一性(联系)保证了信息人结构具有最大信息势即具有最强竞争力。

第一,货币信息势与情感信息势对称。信息化时代,货币几乎称为单纯的数字信息(货币数字),货币信息势在世界范围内的柔性化程度最高,即所谓“有钱有势”;情感信息势表现为“爱的力量”,是人人都可以得到的也是最需要的信息营养,同时它可以让金钱在情感面前“一钱不值”。

第二,权力信息势与艺术信息势对称。权力本质上意味着对信息的占有,权力越大,职位越高,得到的信息越多,即所谓“有权有势”。但是权力的使用也要讲究艺术方法;艺术是视觉、听觉等信息的有序组织加工,是抽象层面的信息,艺术信息势能够将差别巨大的个体联系在一起,所谓艺术无国界体现的正是信息势的作用。

第三,知识信息势与虚拟抽象信息势对称。知识能够产生自信,是信息人最基本的营养,所谓知识就是力量,本质上是知识的有序化(差别越大、联系越紧)的力量;虚拟抽象信息势指的是以计算机为核心,在抽象虚拟层面将所有事物统一在信息环境下,钱再多,权力再大,知识再渊博,人在虚拟抽象环境中本质上都一样,虚拟信息势将人性在信息生活层面通过抽象彻底简化了。

横向上剖析,货币、权力、知识、情感、艺术、虚拟抽象信息势向量既相互独立不可化约(差别),又相对完备能够相容具有一致性(联系),而这种结构构成了信息人的最强信息势;纵向上剖析,六维信息势呈现出螺旋递进的层次结构,从货币信息势、权力信息势、知识信息势这些外显的信息势到情感信息势、艺术信息势、虚拟抽象信息势这些难以测度的内在的信息势,体现着人类逐渐摆脱物质等外在束缚实现人性自由的递进发展过程。两两对称的信息势从根本上奠定了信息人研究的作用张量表达的逻辑基础,为后文研究创新型人才素质结构提供了框架。

(二)个性化形成机制与“右手螺旋定律”

个性化是世界万物普遍的生成机制和竞争机制。要在根本上理解人的个性化,就必须首先理解宇宙万物的个性化(10)李德昌、张守凤:《人才成长过程的信息作用与个性化形成机制——势科学与现代教育学理论研究之十》,《教学研究》2013年第2期。。

处于原始真空状态的宇宙,由于没有物质力的作用,是整体对称的。宇宙大爆炸后产生的引力、电磁力、强核力、弱核力催化了宇宙个性化的过程。个性化与力的作用是对应的,有一种力就有一种个性化,物质力产生了世界万物的个性化,信息力产生了人类社会的个性化(11)李德昌、张守凤:《人才成长过程的信息作用与个性化形成机制——势科学与现代教育学理论研究之十》,《教学研究》2013年第2期。。人的个性化,从动力学的角度研究,是信息人在信息空间中相互作用的结果。因此,在深层次上揭示信息及其相互作用机制,是揭示个性化形成的根本方法路径。

1.信息人的个性化机制。从生物演化的历史可以看到人类个性化的形成机制。当外界环境食物匮乏时,生物比如北极熊为了维持生存繁衍形成杂食性以便获取更多营养;而当食物充足时,生物就会个性化,食草的、食肉的分化开来。人类的演化也是如此,信息匮乏,人就是全面素质,既会做弓又会狩猎,既能种地又能做工;信息丰富,人就开始个性化,分工越来越精细,职业越来越分化。如今全球化强大的信息化作用中蕴藏着丰富的信息营养,每个人都面对着海量的信息,拥有更多的可能性去根据自己的兴趣爱好作出信息选择,吸收不同的信息营养,加工不同的信息输入,创造出不同的个性。在这个过程中,个体之间的差异越大、互补性越强,对个体发展就越有力。可以说,丰富的食物营养催生了动物的个性化,丰富的信息营养催生了人的个性化。

2.信息人相互作用的“右手螺旋定律”。为了更好地分析个性化形成中的信息作用,我们绘制了右手螺旋定律图(见图2)(12)李德昌:《信息人管理学——势科学与管理动力学》,北京:中国社会科学出版社,2015年版,第55页。。从系统内外讨论,当信息人与外界环境发生作用时,组织系统内的两个信息人一致对外,形成点积产生合向量,催生系统对外竞争力;当信息人在组织内部相互作用时,形成叉积催生系统内部个性化。根据叉积作用的先后顺序,按照右手螺旋定律,可以判断作用的方向是朝向两个相反的方向:甲作用于乙,推动乙的个性化;乙作用于甲,推动甲的个性化,形成相反相成对称互补的个性化发展。图中显示出叉积作用的向量方向与信息人甲乙向量构成的平面垂直,改变着每一个信息的个性化方向,这也是信息作用机制“差别促进联系,联系扩大差别”的显现。

图2 信息作用下的系统内部个性化

(三)素质递进的有序过程

什么是素质?以往的理论研究中没有给出一个统一的逻辑定义,这也是导致素质教育难以真正落到实处的重要原因。实际上,人的成长如同一切有序演化的系统一样,是一种开放的自组织过程,素质的发展也是一个信息有序化的过程。

1.素质本质的重新认识。势科学与信息动力学理论提出:“素质是所指对象的微观结构和功能的有序性,表现为沟通的效率与层次。”(13)廖启云、武杰:《当代素质教育的势科学探析》,《系统科学学报》2016年第2期。宇宙万物皆有自己的素质,对象的结构、功能及能量的有序程度不同,转化能量及做功的效率不同。同样消耗一度电,空调产生的热量是电炉的好几倍,因为空调的结构和功能更有序;同样炼一吨钢,大企业比小炼钢厂耗能更少效率更高,因为大企业掌握的资源和信息更多产能更大;同样是完成一套试卷,学霸花的时间要比学渣少得多,那是因为两个人的认知有序化程度不同,当信息量不同时,做同一件事消耗的能量就不同。因此,占有信息量(即有序或有势)是人才素质的本质特征。这一命题其实学界已有共识,只是由于没有素质概念的科学定义,使人们长期未能发现素质与“有序”、与“势(差别×联系)”的内在关系(14)张守凤、周丽华等:《熵与势概念的沟通——信息在系统演化中的作用》,《山东社会科学》2021年第9期。。 人才素质形成是信息积累以致形成智慧、实现创新的演进过程。

2.人才素质的形成过程。明确了素质的本质,也就为我们从信息有序化的角度发展素质提供了一条清晰的路径。素质的发展需要经历“消息—信息—知识—方法—智慧”递进的过程。本质上看,消息、知识、方法和智慧都是不同层次上的人或组织具有的信息。北京邮电大学钟义信教授提出:“信息经加工提炼而成知识,知识被目的激活而成智能。信息是一种原材料,经过加工提炼之后,就可能形成相应的抽象产物——知识。知识是信息加工的规律性产物。智能来源于知识,知识来源于信息;信息、知识和智能构成了一种生态链。因此应当把信息、知识和智能作为一个‘生态系统’的整体,在它们相互联系和相互作用的系统中来把握它们。”(15)钟信义:《“信息-知识-智能”生态意义下的知识内涵与度量》,《计算机科学与探索》2007年第2期。我们从有序化的不同程度区分出消息、信息、知识、方法、智慧是不同层次的信息。逻辑上看,消息经过加工形成有序的信息(杂乱无章的没有经过处理的是消息,经过整合联系找到有用的就是信息),信息的有序化形成知识(不同信息之间找到联系的规律形成知识),知识的有序化构成方法(不同学科知识之间、新旧知识之间建立联系,形成知识结构,抽象出更本质的规律就是方法),方法的有序化则是智慧(面对复杂情境能够迅速作出最优方法决策,进行创新的能力体现为智慧)。

消息的有序化是信息,信息的有序化是知识,知识的有序化是方法,方法的有序化是智慧;一旦形成高水平的智慧,创新也就水到渠成了(见图3)(16)李德昌:《信息人管理学——势科学与管理动力学》,北京:中国社会科学出版社,2015年版,第39页。。

图3 信息作用下的素质形成过程图

从数理逻辑看,智慧是方法的一阶导数、知识的二阶导数、信息的三阶导数、消息的四阶导数。因为导数的本质是斜率,斜率即梯度=势,因此也可以说,智慧是方法的一阶势、知识的二阶势、信息的三阶势、消息的四阶势(17)李德昌:《信息人教育学——势科学与教育动力学》,北京:科学出版社,2011年版,第 94页。。在这一有序演化的过程中,每一层次的提升都有信息的参与,或者说它们本身就是广义信息在不同层次上的不同名称而已。创新并没有统一的规程,但只有有序的信息形成合理的知识结构和灵活的方法才能使智慧具有创新的功能。

三、个性化创新型人才和谐素质模型

前文已论证,人的个性化与素质的形成本质上是一个信息的积累过程,那么如何才能产生最大的信息量,营造最大的信息势,就成为在战略层面上研究信息人成长的核心问题。

沿着“差别促进联系,联系扩大差别”的信息作用机制再往下分析,差别会越来越大直至相反,联系会越来越紧直至相同,即相反又相同即对称。对称性越好,包含的信息量越大,信息势越强。“对称即群”,即每一个对称都会导致一个群,对称是群的背景,群是对称的数学描述(18)顾沛:《对称与群》,北京:高等教育出版社,2011年版,第32页。。对称是群的外在表现,群是对称的数学内蕴。人才素质与个性化不是杂乱无序的结构,而是基于“差别促进联系,联系扩大差别”的势增原理建构的和谐结构,也是对个人信息势求极值——个人信息势形成的真正有竞争力的素质模型,其标准模型是一个具有数学意义的对称性群模型(19)李德昌:《集约型教育的核心:对称化教育目标及对称化素质——势科学与现代教育学研究之七》,《教学研究》2011年第1期。。

(一)人才素质结构群的演变

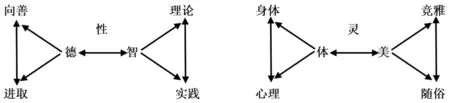

培养社会主义建设者和接班人,全面推行“德智体美劳”素质教育,五育并举既是教育目标,也是对素质的基本要求。分析这五育之间的关系,德与智、体与美对称,劳是教育途径。传统社会信息作用弱,素质结构表现为以“爱”(情感势)为恒等元,德与智、体与美两两对称的素质为可逆元而构成的四维素质泛群。进入信息化社会,在强大的信息场作用下,德与智、体与美的对称结构素质群发生对称破缺,产生相变和分岔形成了更高层次上向善和进取、理论和实践、身体和心理以及竞雅和随俗的两两对称的八维素质泛群,过程如下(见图4)(20)李德昌:《信息人教育学——势科学与教育动力学》,北京:科学出版社,2011年版,第 162页。:

图4 现代社会信息场下素质的激化过程

在现代和谐素质的形成过程中,德激化为向善与进取,一方面是中华优秀传统文化的弘扬,强调仁爱天下崇德向善;另一方面是竞争的时代主题强调个人积极进取,奋斗作为。智激化为理论与实践,一方面是要形成知识的有序化结构,实现知识的融合贯通;另一方面要在实践中锻炼,实现知识的灵活运用。体激化为身体与心理,一方面身体强壮是一切发展的根本;另一方面心理健康在信息化社会也日益重要。美激化为竞雅与随俗,兼容并蓄一俗一雅形成艺术审美的张力。素质从传统的德、智、体、美四维对称破缺激化为八维和谐素质群的过程,为我们研究创新型人才素质成群提供了框架和模板。

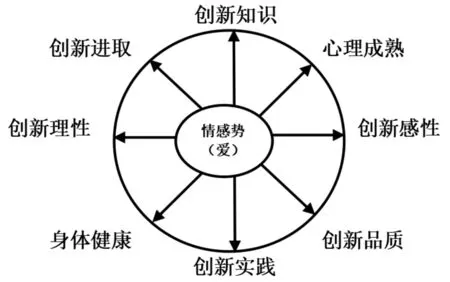

(二)创新型人才和谐素质模型

依托一般的人才素质模型,从德、智、体、美四个维度出发,构建出信息化时代个性化创新型人才和谐素质群,其内容主要包含创新进取与创新品质(德)、创新实践与创新知识(智)、身体健康与心理成熟(体)、创新理性与创新感性(美)八个维度,其中“情感势(爱)”是人才成长动力机制中的恒等元(见图5)。

图5 个性化创新型人才和谐素质群

1.创新进取与创新品质的对称。创新进取偏重个体与社会的关系,创新品质关乎内在特质。创新素质的发展要求人与社会的和谐以及与自身内在的和谐,具体表现为既要有向善的理想信念、胸怀社会的责任心、良好的人际关系、敬业的精神态度等这些积极进取的奋进心,也要有强烈的自信心、敢于冒险的好奇心、独立的批判精神以及坚忍不拔的意志力等这些内在的品性。

2.创新实践与创新知识的对称。智慧的两个来源,理论学习与实践锻炼同等重要,实践的效果需要理论知识作指导,学习的理论需要在实践中加以检验修正。从信息积累的角度来看,就是通过抽象加工分析(在战略意义上将差别巨大的要素联系起来,即差别×联系),推动知识(领会)—方法(运用)—创新(综合)的递进。

3.身体健康与心理成熟的对称。这是创新型人才最基本的支撑素质。身体是心理的基石,心理是身体的出口,创新这一高强度高复杂度的活动不但对身体素质要求高,而且还要求保持稳定心理状态,注意力高度集中,思维高度敏捷,能够承受心理压力。只有身体和心智活动都处于最佳水平才能保障高效的创新。

4.创新理性与创新感性的对称。创新的过程离不开感性与理性交织互动,即一方面要靠由艰苦思考不断求索酝酿激发的高度整体直觉性的灵感,另一方面也离不开从理性层面对信息的提取抽象和加工,实现信息势从低位到高位、从具象到抽象的升级。

因此,培养创新型人才强调在共性基础上彰显人才的差别性,激发人才的创新进取与创新品质、创新实践与创新知识、身体健康与心理成熟、创新理性与创新感性的对称发展,推动创新个性的形成,最终形成稳定的创新素质。个性化的和谐素质群与当今社会人才结构多元化的需求相契合,同时也与学生的身心健康以及教育教学规律的要求相吻合。

(三)创新素质结构群中的作用机理

创新素质结构群的形成遵循着信息作用下两两对称元素的有序化规律。那么有序的根源在哪里?耗散结构理论创始人伊里亚·普里戈金教授指出:“非平衡是有序之源”(21)[比]伊·普里格金、[法]伊·斯唐热:《从混沌到有序》,曾庆宏、沈小锋译,上海:上海译文出版社,1987年版,第228页。。势科学与信息动力学理论据此提出,人才素质是在外在信息势激发的“情感势(爱)”与“意识流”的非平衡与非线性作用下形成的。信息势与情感势、潜势与显势的互动作用形成差别最大、联系最紧的元初信息强势,是素质形成的内在动力。具体的作用机理分析如下:

1.外势激发内势,内势产生意识流。在物理状态下,外电势激发形成内电势,内电势产生电流;在化学反应状态下,外部的热力势和压力势(一定的温度和压力条件)推动内部化学势,内部化学势作用下产生反应物流。在素质的形成过程中,“情感势(爱)”扮演着动力机制中的生成元、恒等元,推动着内在意识流的产生,而情感势的形成又源于外在信息势的激励。“情绪作为一种能量,是由情绪所由产生的脑生理机制及整个生命机体的相应反应决定的。这种能量在人的生理健康水平下不会消失,只会表现为潜在的平和。在没有外界刺激的情况下,这种激情或能量维系着原有的水平,而一旦受到外界的刺激即外化为情绪”(22)朱小曼:《人的情感发展与教育》,《高等师范教育研究》1994年第6期。。这里所谓的“外界刺激”即我们所说的外在信息势。外在信息势大小不同,对人的发展的助推力也不同,这是势科学与信息动力学理论阐述的“信息势激励情感势,情感势作用下产生意识流”的人才成长机制。丰富信息量即强大信息势,从根本上激励强烈的情感信息势:一方面,情感势产生内在意识流,个体主动探寻学习构建知识的有序结构形成智慧,情感势促使理性的觉醒产生社会德性的升华形成道德素质;另一方面,强烈的情感势带来的丰沛精力滋养着身心的健康,产生对审美的追求形成审美艺术素质。

2.显势彰显潜势,潜势驾驭显势。创新素质结构中的八维信息势可以分为显势与潜势,其中创新品质、创新知识、心理成熟、创新感性四个维度属于内在隐性要素即潜势,创新进取、创新实践、身体健康、创新理性四维度属于外在显性因素即显势。显势与潜势组合构成复势,即“管理二象对偶”理论中所说的“实象”和“虚象”的二象对偶(23)高隆昌、李伟:《管理二象对偶论初探》,《管理学报》2009年第6期。。从数学的逻辑层面看,其复势的测度必须在共轭复空间中进行,即:

(公式1)

其中:|E(t)|为复势,是组织或个人显势与潜势耦合作用的复合信息势;EO(t)为显势,是组织或个人的显化能力。EL(t)为潜势,是组织或个人的潜在能力。WOL(t)为结构因子,是潜势与显势的关联系数;f(·)为转换函数,在最简单的线性转化函数中f(·)为向量乘积的线性组合:

(公式2)

在素质成群的过程中,显势与潜势的总体作用机制是“显势靠潜势来驾驭,潜势靠显势来激化”,即创新品质决定创新进取,创新知识指导创新实践,心理成熟制约身体健康,创新感性平衡创新理性;同时,创新进取激发创新品质,创新实践修正创新知识,身体健康影响心理成熟,创新理性承载创新感性。潜势与显势的互动作用形成知识创造的螺旋,推动着成长的信息势越来越强,达到分岔与相变的临界值,从而产生创新。

综上,和谐素质群模型直观地展示出外在信息势越强,内在情感势则越强,同时内部各元素和谐程度越高,显势与潜势的作用就越紧密,自旋的速度越高,创新素质也越稳定,发展方向就越明确。创新素质的形成离不开创新要素的对称作用,也正是在“差别促进联系,联系扩大差别”的抽象编码中,各个要素不断互动彰显(开放系统非封闭性),展现出不同的个性化方向,不断形成新的有序的心智模式,这是个体创新素质形成的根本路径,也是组织发展、社会进步的理论根源。