人类命运共同体视域下北极海洋生态安全治理机制研究

2022-05-18杨振姣

杨振姣

(中国海洋大学国际事务与公共管理学院,山东 青岛266100)

地理上的北极通常是指北极圈(约北纬66度34分)以里的陆海兼备的区域,总面积约2100万平方公里,其中海洋约占五分之三。随着经济发展与科技进步,人地矛盾逐渐凸显,北极地区人口稀少、资源丰富、航线优越,已然成为国际战略的新疆域。然而随着全球气候变暖,北极地区的自然环境发生着快速的变化,再加上北极航道的贸易通行等多方面因素的影响,北极海洋生态安全形势日益严峻。北极海洋生态安全具有全球属性,与全球海洋生态环境休戚相关,其生态系统的恶化将直接危及全球安全,进而影响全球海洋生态治理的效果与进程。因此,构建系统完善的北极海洋生态安全治理机制,是维护北极海洋生态安全、实现北极地区可持续发展的重要保障。人类命运共同体理念作为一种互利共生、共享共赢的新型治理理念,对北极治理机制的完善与创新具有重要的指导意义。

一、北极海洋生态安全与人类命运共同体理念

海洋生态安全作为非传统安全的重要内容,其实质是实现人与海洋和谐发展。人类命运共同体理念视人类生存与发展为一个不可分割的整体,其倡导的共同利益观、责任观、安全观等理念,不仅为北极海洋生态安全治理机制的构建提供了价值基础,而且可以推动北极海洋生态安全治理朝着公平、科学、共享、有效的方向发展。

(一)北极海洋生态安全的内涵

北极海洋生态安全是指北极地区海洋生态系统功能稳定、运作良好的安全状态,本质是实现人与海洋和谐发展,即人类在开发利用海洋的同时保持海洋生态系统的稳定和良性循环。作为全球生态安全的重要组成部分,亦可称为北极海洋生态环境安全(1)杨振姣、牛解放:《北极海洋生态安全协同治理策略研究》,《太平洋学报》2021年第6期。。就其基本特征而言,主要包括以下几个方面:其一,北极海洋生态安全以海洋生态系统稳定为基础;其二,北极海洋生态安全以免受海洋灾害威胁为要求;其三,北极海洋生态安全强调过程安全,即北极海洋政策的制定、执行、监测、评估等每个步骤都应以海洋生态安全为导向;其四,北极海洋生态安全注重人海之间的可持续发展。

(二)人类命运共同体理念的内涵

2013年3月,习近平主席在莫斯科国际关系学院首次提出和阐发了人类命运共同体理念。这一理念是中国根据世界各国相互联系、相互依存程度空前加深的现实而提出的,蕴含了中国与世界各国共商、共建、共享的全球治理观,愿景是实现合作共赢。人类命运共同体理念的基本内涵表现在以下几个方面:其一,政治上主张和平相处;其二,经济上主张合作共赢;其三,文化上主张求同存异;其四,生态上主张人与自然和谐相处。2017年3月,联合国人权理事会第34次会议将人类命运共同体理念载入“经济、社会、文化权利”和“粮食权”两个决议,这是人类命运共同体理念得到国际社会正式承认的标志,具有重要的里程碑意义。此后,人类命运共同体理念得到世界上越来越多的国家和地区的接受和认同,成为全人类的共同愿景。

(三)北极海洋生态安全与人类命运共同体理念的关系

北极海洋生态安全与人类命运共同体理念之间的关系,无疑是休戚相关、相辅相成的(2)丁煌、朱宝林:《基于“命运共同体”理念的北极治理机制创新》,《探索与争鸣》2016年第3期。。一方面,人类命运共同体理念是北极海洋生态安全治理机制完善与创新的重要理念支撑。面对北极地区海洋资源分配的新形势、新需求,地缘政治理论、区域治理理论等已不能适应当前的北极治理现状,而人类命运共同体理念在治理主体、治理目标、治理手段等方面对北极海洋生态安全治理机制进行完善和创新,具有重要的指导意义。在治理主体上,人类命运共同体理念强调多元主体的协同共治,倡导由域内外国家以及政府与非政府组织、社会团体、研究机构等治理主体的共同参与,构建系统、完善的多层次主体网络。在治理目标上,人类命运共同体理念强调以共同利益为出发点,以北极地区的和平稳定、适度发展、生态环保、合作共赢等为基本愿景(3)吴雪明:《北极治理评估体系的构建思路与基本框架》,《国际关系研究》2013年第3期。。在治理手段上,强调以和平方式逐步建立北极海洋生态安全治理机制,实现北极海洋生态治理的综合安全、合作安全与共同安全。另一方面,北极海洋生态安全治理是人类命运共同体理念在北极地区的有效实践,必将产生积极影响。北极生态安全治理离不开全球多数国家的齐心协力,这不仅能够有助于人类命运共同体理念在全球范围内的传播,推动形成合作共赢的治理观,更为各国深入思考如何提高北极海洋生态安全治理能力提供机遇和条件,进而推进全球海洋治理。因此,治理机制的构建必然要求将人类命运共同体理念作为研究的基础和支撑。

二、北极海洋生态安全现状

北极海洋生态安全作为全球生态安全的重要组成部分,受到了全球各界的持续关注。近年来,北极生态状况不容乐观,具体表现为生态系统不稳定和生态环境污染加剧两个方面。

(一)生态系统不稳定

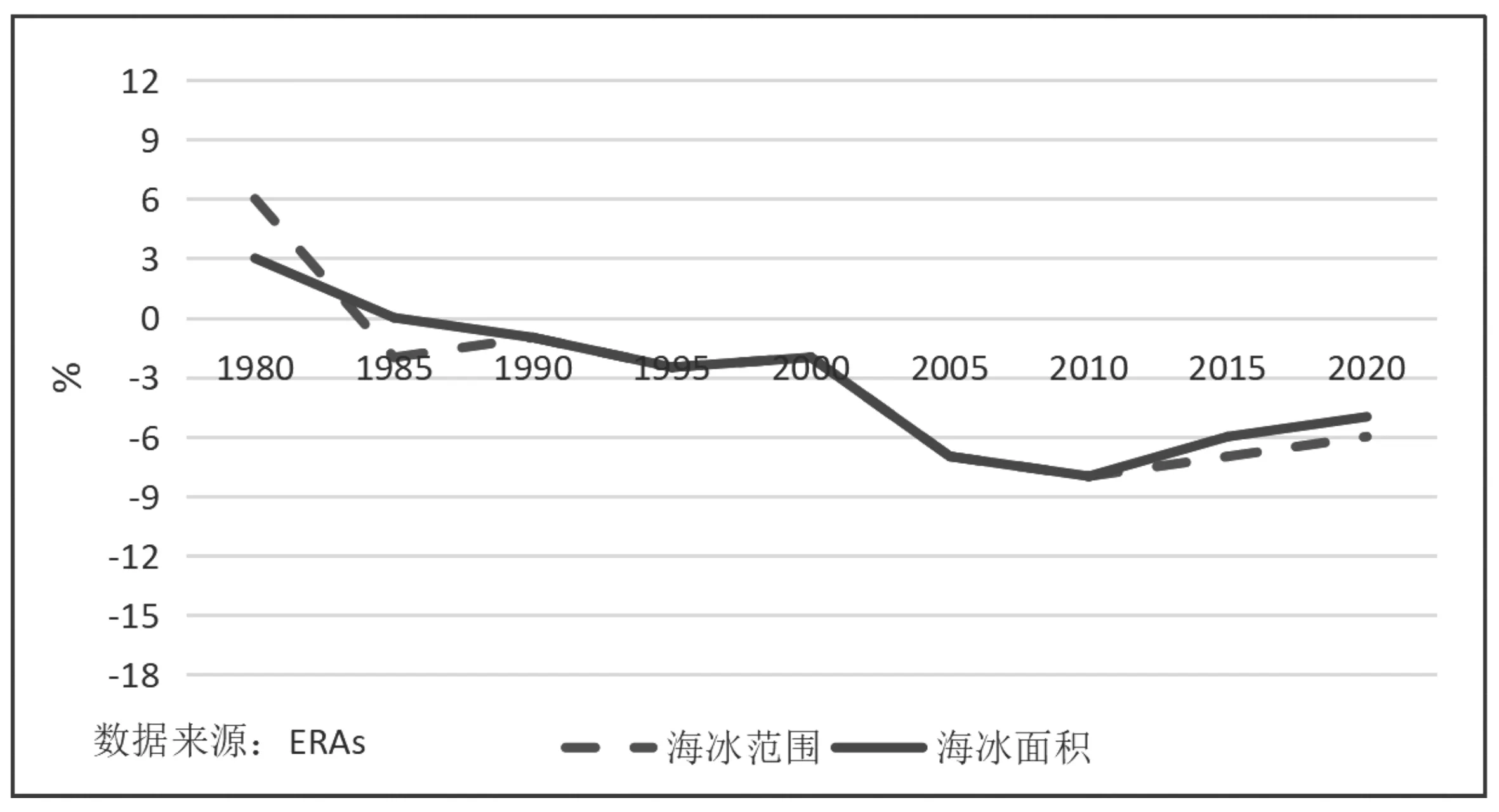

北极海洋生态系统不稳定,主要原因在于北极地区对于气候变化的敏感性。气候条件不仅影响着生态系统的构成、能力和限度,更是短期尺度上生态系统变化最迅速、最关键的驱动因素之一。恶劣的、不受控制的气候变化对海洋生态系统构成了巨大威胁。近年来,温室效应的不断积累导致全球变暖,而在全球范围内,北极地区的温度变化最为明显。数据表明,北极地区的气温上升速度是全球平均变暖速度的2—4倍,从而导致了北极冰川海冰的大面积消融(参见图1)。1979—2020年,北极海冰的面积总体呈下降趋势,且大多发生在冬季和夏季。海冰的大量融化可以通过改变地表的能量交换作用于大气,从而影响北极地区极涡强度的变化。

图1 北极1979—2020年1月的海冰范围以及海冰面积

海冰覆盖率的降低,更会使得各生物间距离增大,从而降低交叉繁殖率,这对北美驯鹿、格陵兰海豹、北极熊、独角鲸等物种的生存与基因健康提出了挑战。随着北极航运量的增加,新的地缘政治竞争可能袭来,入侵物种进入北极海洋环境的风险也将扩大。引进的物种会建立新的栖息地,从而损害本地物种。此外,2019年9月,政府间气候变化专门委员会(IPCC)向全球发布的特别报告指出,北极地区夏季常出现异常高温现象,春秋两季气候更加温暖、持续时间延长,热带气旋造成的大风和降雨的增加加剧了极端的海平面事件,这对海洋生物的栖息与迁移造成巨大困难,更是生物繁殖与生存的一大挑战。2020年8月,北极气候研究多学科漂流冰站计划(MOSAIC计划)中的北极漂移实验表明,海冰浓度的降低意味着太阳吸收热量的面积更大,海冰的流动性增加,而海冰浓度的降低和海冰变薄的势头如果不能得到遏制,夏季海冰是否会在不久的夏末同时消失是一个值得关注的问题。

(二)生态环境污染加剧

北极的生态环境污染一方面来自工业文明的发展,另一方面则来自人类对北极的争夺与不合理的开发。当今时代,全球资源紧缺,新一轮“蓝色圈地运动”正席卷而来。环北极和近北极国家对北极地区油气、渔业、旅游等资源的争夺,对北极海域的抢占和航道的开发,以及在该地区的军事演习、资源深层探测等活动的展开,对北极海洋生态安全造成了严重威胁。比如微塑料污染,航道的运行不仅导致了海洋区域的化学污染,更加大了贸易运输垃圾的大量产生。2019年7月,美国“奥登”号破冰船检测出北极的冰芯和雪花均有大量污染载体微塑料颗粒。这些微塑料颗粒会进入海洋生物体,进而通过食物、环境等媒介直接进入人体生理系统,从而极大危害人类健康。又如噪音污染,大型海洋工业项目将噪音引入海洋环境,会对海洋脊椎动物利用声音进行通信、觅食、繁殖、导航和躲避捕食者的能力产生不利影响,极端情况下会导致其栖息地的衰竭甚至生命的丧失。再如石油污染,由于北极地区的独特情况,单次重大油轮事故可能会对环境造成极为严重的破坏性后果。大量石油的泄漏对于鸟类和海洋哺乳动物来说非常危险,尤其是春季,它们进入开放水域的机会有限,因此,聚集在油区内的动物风险指数极高。除此之外,尚有诸多因素会加剧北极生态环境污染,故而亟须构建合理有效的治理机制,缓解北极生态危机。

三、北极海洋生态安全治理面临的困境

目前,北极海洋生态安全治理主要由联合国、北极理事会、北极有关国家等主体制定的相关法律法规、协议、合作战略来推动,不过在应对日益严峻的北极治理挑战时仍显得捉襟见肘,主要体现在北极海洋生态安全治理法律体系不健全、治理主体间缺乏有效的信息沟通与合作机制、北极海洋生态安全治理的公共产品供给不足等三个方面。

(一)北极海洋生态安全治理法律体系不健全

目前的北极海洋生态安全治理的法律体系建设,主要从全球、区域以及国家三个层面展开。在全球层面,《联合国海洋法公约》《联合国生物多样性公约》和《联合国气候变化框架公约》是适用于北极海洋生态安全治理的国际公约,在北极海洋生态治理问题上具有普遍约束力和强制规范性。此外,《国际防止船舶造成污染公约》和《极地水域船舶作业国际规则》是国际海事组织为维护极地船舶航行安全、防止生态污染而颁布的国际条约,在缔约国之间具有强制约束力。在区域层面,为应对海上运输和资源开发过程中出现的交通事故和海洋污染问题,北极理事会先是于2011年颁布了《北极海空搜救合作协定》,时隔一年又制定了《北极海上油污预防和反应协定》,以规范北极航行的海上突发事件和海洋污染控制等行为。此外,有关组织还发布了一系列评估报告,比如《北极气候影响评估报告》《北极人类发展报告》《北极地区污染报告》等,其对推动北极海洋生态安全治理的作用不可低估。在国家层面,芬兰陆续发布了《芬兰北极地区战略》《探寻共同方案:芬兰的北极理事会轮值主席国(2017—2019)议程》等文件,意在提升参与北极事务的能力;俄罗斯于2020年3月出台了《俄罗斯2035年前国家北极政策基础》,旨在保障俄罗斯在北极的国家利益。

由上可见,北极海洋生态安全治理的法律体系以联合国相关国际公约为体系架构,以北极区域性法律规范为主体,以域内外国家的战略政策为补充。然而,在应对北极海洋生态安全治理问题上,仍还存在多个方面的突出问题。

1.北极海洋生态安全治理的法律适用存在模糊和缺位

北极海洋生态安全治理法律体系的构建以《联合国海洋法公约》《联合国气候变化框架公约》等国际公约为体系架构。这些公约虽具有明显的全局性和宏观性,但在具体问题上缺乏适用性和针对性,从而导致了法律的模糊与缺位。首先,相关法律和公约具有模糊性,主要表现在北极生态安全治理问题上的规则界定不清、具体标准难以把握。如《联合国海洋法公约》第234条规定,“冰封区域”沿岸国家有权制定相关法律制度以保护北极海洋生态环境,法律制度的制定应遵循“适当顾及航行”的原则。这里的“适当顾及航行”的描述其本身就极具模糊性,易导致海洋争端事件的发生。此外,挪威认为,《斯瓦尔巴群岛条约》中并未规定专属经济区区域,因此缔约国并不享有在此区域进行渔业开发的权利,挪威政府应该拥有绝对的主权。其次,北极治理的规则适用上存在较为明显的缺失(4)章成:《论北极地区法律治理的框架建构与中国参与》,《国际展望》2015年第6期。。如《联合国海洋法公约》并非针对北极的专项法律,也未对北极地区的法律地位作出明确规定,难以有效解决北极大陆架划界、生物资源和非生物资源管控等具体问题,缔约国可随意选取对本国有利的大陆架划界标准,这样一来,势必会导致未来北极海域公海面积的缩减。

2.北极海洋生态安全保护法律多为区域性软法

北极现行的生态安全保护法律规章多属双边或多边协定以及规范类软法,缺乏强制约束力。目前,与北极海洋生态安全治理相关的软法体系包括《北极环境保护战略》《北极海洋战略规划》《北冰洋中部防止不受管制公海捕鱼协议》等多边协定,以及《北极海岸线清洁评估技术手册》《北极气候影响评估》《北极海域石油运输指南》等相关技术规范。从一定程度上讲,北极生态安全治理软法的增多表明北极治理的相关主体正努力打破国家主义带来的利益壁垒,努力寻求多方合作(5)Verhaag, Melissa A, It Is Not Too Late: The Need for a Comprehensive International Treaty to Protect the Arctic Environment. Georgetown International Environmental Law Review, March 2003, p.555.,但是软法自身的局限性也限制了其法律效力的发挥,不可避免地会导致执行不力、政策落实不到位等问题随之而来。要想实现北极海洋生态安全治理的可持续发展,需要软法和硬法在总体范围内保持平衡,在急需解决的重大问题上达成硬法规则,为北极海洋生态安全治理的良性发展提供具有可操作性的规则框架(6)白佳玉、王琳祥:《中国参与北极治理的多层次合作法律规制研究》,《河北法学》2020年第3期。。此外,北极区域硬法规则的完善不仅是对软法自身局限性的弥补,更是保障北极利益相关国家尤其是域外国家有效参与北极治理、规范北极合作的重要措施。北极海洋生态安全治理关涉全人类共同利益,具有明显的跨界属性,因而需要形成完备的硬法体系明确各治理主体间的权责配置,以其强制约束力保障其政策执行力。

3.北极海洋生态安全治理的专项立法有待加强

全球生态环境保护战略重在倡导生物多样性和生物资源的保护,北极作为特殊区域,仅有诸如《北极环境保护战略》等环境保护方面的立法还远远不够,应尽快制定保护特定环境要素的法律集合,从而形成系统完整的法律体系。《联合国生物多样性公约》提倡与当地居民合作,恢复受威胁物种的安全和保护生物多样性,但是北极地区人烟稀少,恐怕无法有效落实此种倡议,故有必要对规章进行修改和完善。当前北极海洋生态安全立法相对于北极生态保护的迫切性来说明显具有被动性,缺少对整体性、预防性原则的贯彻。南极海洋生物资源养护委员会为保护南极生态系统的完整性,颁布了《南极海洋生物资源养护公约》,把整个南极生态系统的保护纳入其中。相比之下,北极海洋生态安全治理专项法律尚属阙如,已有的北极生态环境保护的相关法规难以有效应对冰川快速融化、北极航道开发所引发的生态恶化和环境挑战,更不能从根本上实现北极生态系统的健康和可持续发展。《联合国海洋法公约》中“冰封区域”条款的相关规定,在赋予沿岸国家相关权益的同时,也带来了海洋生态污染等问题的产生。可见,相关法律的规定有失严谨,迫切需要有针对性地推出北极海洋生态安全治理的专项立法。

(二)北极海洋生态安全治理相关主体缺乏有效的交流合作机制

目前北极海洋生态安全治理的主体包括全球层面、区域和次区域层面以及国家层面,对维护北极生态安全、推动北极经济可持续发展具有重要作用,同时也面临着严峻挑战。

1.治理主体及其运行

在全球层面,联合国是北极海洋生态安全治理的全球性制度倡导者和构建者,也是北极海洋生态安全治理的重要主体。此外,国际海事组织、世界气象组织以及联合国环境规划署等国际组织整合国际研究力量,加强了对北极海域大气、海洋环境等问题的研究,进一步规范了日益增多的北极海域航行活动。

在区域和次区域层面,北极海洋生态安全治理的代表性行为体有北极理事会、巴伦支欧洲—北极理事会等组织,这些组织在应对北极地区面临的挑战、推动国际社会在北极事务上的合作等方面发挥了重要作用。

在国家层面,治理主体分为北极国家和域外国家。就北极国家来说,它们都高度重视北极事务,但由于国家间政府议程及利益诉求存在差异,各国的北极战略重点也有所不同。如美国意图确立其在北极事务中的核心地位,俄罗斯则重视保持其在北极资源利用和航道经济贸易方面的战略主导。北极国家间优先事项的差异导致了北极事务决策中的严重分歧,进而加深了国家间的矛盾与冲突。就域外国家来说,域外污染源的持续干扰及北极生态损坏的全球效应,使得域外国家逐渐成为北极海洋生态安全治理的新生力量。中国、日本、韩国、印度、意大利等作为主要域外国家,围绕北极的科学考察、资源开发、环境保护等领域积极开展双边与多边合作,但是受北极国家“排外”情结的影响及自身地缘因素的限制,这些国家对北极事务的实际参与度目前相对较低。

此外,北极原著居民组织和社会行为体在北极海洋生态安全治理中也扮演着重要角色。近年来,随着非政府组织数量的增多,其影响力也在不断提升,不仅成为北极海洋生态安全治理的重要行为体,在北极地区资源开发、航运规则制定、商务投资等领域也都发挥了不可替代的作用。从一系列社会组织在北极治理中的身份定位与演化可以看出,其作为北极海洋生态安全治理主体的地位在不断加强。

2.多元主体合作局面尚未形成

在全球化背景下,北极海洋生态安全的有效治理势必要依靠多元主体的共同合作,但是多元主体的介入必然要以充分协调各主体间的关系为基本前提。当前,北极海洋生态安全治理正处于从区域治理到域内外国家共同治理的发展时期,治理主体间的协调合作局面尚未形成。北极海洋生态安全治理主体间缺乏有效的沟通协调,主要表现在两个方面:一是域内外国家间缺乏公平性合作。北极国家在北极海洋生态安全治理机制的运作中掌握着绝大部分的话语权,主导着北极治理的相关事务,域外国家参与北极海洋生态安全治理必须以北极理事会的工作程序为框架,两者间缺乏公平、公正的合作平台与交流机制。这不仅削弱了北极海洋生态安全治理的国际合作程度,而且也不利于北极海洋生态安全治理机制的健康发展。二是区域性组织与国际组织缺乏机制的统筹和协同。如北极理事会和国际海事组织作为北极海洋生态安全治理的主要机构,两者负责的事务在海洋环境保护、船舶交通污染防治等方面存在很大的交叉和重叠,但是彼此之间缺乏针对交叉事务的协商机制及正式的合作协定,因而极易产生矛盾与冲突。此外,国际海事组织在与非政府组织开展合作时,通常要求这些组织必须具有“国际性”,因此区域性的非政府组织很难与国际海事组织达成合作(7)张超:《北冰洋矿产资源开发中生态环境保护法律制度的完善》,山东大学博士论文,2018年,第96页。,这无疑也极大地限制了社会团体在北极海洋生态安全治理中的作用的发挥。

总起来说,全球化时代,北极海洋生态安全治理逐渐呈现出多层次、多主体、宽领域的发展趋势,但纵向的不同治理层次间的协同与横向的法规体系和权责配置尚不完善,亟须对治理机制进行优化。

(三)北极海洋生态安全治理的公共产品供给不足

治理的有效性很大程度上取决于该领域公共产品的供给状态。北极海洋生态安全治理的迫切性不断提升着对公共产品的供给需求,只有提供更多的劳动力、资金、技术等公共产品方能减少北极生态恶化所带来的“共害”效应(8)杨剑:《域外因素的嵌入与北极治理机制》,《社会科学》2014年第1期。。北极海洋生态安全治理所需的公共产品可分为软产品和硬产品两大类。软产品主要包括治理理念、制度、规则、知识等类别的公共产品,硬产品主要是指资金、基础设施、技术设备等类别的公共产品。北极海洋生态安全治理不同于国家内部的生态安全治理,其治理的权力、义务、利益的跨界协同与分配难度大,治理任务复杂,因而极大地影响着所需公共产品的充分供给(9)杨剑、郑英琴:《“人类命运共同体”思想与新疆域的国际治理》,《国际问题研究》2017年第4期。。

就软产品供给来说,其有效供给是整合多元主体的利益诉求、达成供给共识的基础。在理念方面,现行的地缘政治、区域治理、国家主义等理念已然不能满足北极海洋生态安全治理体系化、网络化的新需求,北极海洋生态安全治理呈现出全球范围内共识性治理理念缺乏的状态。在规则、制度方面,此类公共产品是规范其他产品供给、促进国际合作的总平台,是实现北极善治的重要保障。北极海洋生态安全治理制度供给不足主要体现在现行制度的区域局限性与硬法缺失这两个方面(10)丁煌、朱宝林:《基于“命运共同体”理念的北极治理机制创新》,《探索与争鸣》2016年第3期。。区域局限性表现在北极国家以封闭式、半封闭式的管理框架来强化北极国家的主权利益、限制域外国家的参与,缺乏对域外行为体的包容,制度框架下的权益保障只限于北极国家内部。硬法缺失表现为现有北极海洋生态安全治理主要以软法规制为主,缺乏普遍约束力。

就硬产品供给来说,资金、基础设施、技术设备等类别的公共产品是北极海洋生态安全治理得以落实的物质支撑,但其依旧存在供给不足的问题。首先,资金的短缺严重影响了相关治理主体在处理北极环境治理事务上的能力与效率。目前北极理事会是处理北极环境问题的主导机构,但是尚未形成稳定的资金来源,从而严重影响了机构运行与环境维护工作的开展。其次,基础设施完备度较低。受极地极寒气温的影响,北极地区设施联通困难、码头建设分散、应急救援系统不完备,缺乏紧急应对能力。最后,技术设备的共享性不足。知识和技术体系对北极海洋生态安全治理具有重要作用,但是由于北极国家对域外主体参与的限制,使得域内外国家之间存在严重的技术壁垒,彼此缺乏有效的信息共享与知识传输,进而直接影响到北极海洋生态安全的治理效率。

四、基于人类命运共同体理念的北极海洋生态安全治理机制构建

北极海洋生态安全治理机制是多元治理主体围绕北极海洋生态环境保护、北极可持续发展这一共同治理目标,在北极治理实践中逐渐形成的以法律法规体系为支撑、以处理各要素间相互关系和共同应对海洋生态安全治理问题的动态的和相互联系的治理体系。目前北极海洋生态安全治理主要依据联合国、国际海事组织、北极理事会、北极国家等制定的相关法律法规、协议、合作战略等来推动,呈现出明显的区域化、碎片化特点,在治理理念上缺乏对北极海洋生态安全共同体的认同,在法制建设上缺乏系统性,在资源配置与权利划分上缺乏统筹规划,从而导致公共产品供给不足等一系列治理问题。

在当前的国际环境下,为适应北极海洋生态安全治理的新需求,应以人类命运共同体理念为指导,从治理主体、治理客体、治理目标、治理理念、治理手段五个方面构建起软硬结合、系统有效的综合治理机制。这种综合治理机制至少应包括完备的法律法规机制、有效的主体合作交流机制、协调的公共产品供给机制、科学的海洋空间规划机制和污染治理监管机制。

(一)健全和完善北极海洋生态安全治理的法律机制

从上述分析中可以看出,现有北极海洋生态安全治理的法律机制实质上是由诸多国际公约条约及相关软法所组成的松散集合。这种机制分散且混乱,各公约条约、国际组织间的层次难以划清,没有形成系统的体系,严重削弱了适用于北极地区事务的国际法制的权威,也加大了北极多边治理的难度。人类命运共同体理念以整体性、协调性为导向,作为关乎全人类共同利益的科学理念,对于北极海洋生态安全治理机制构建无疑具有重要的指导意义。

人类命运共同体理念指导下的北极海洋生态安全治理机制可从以下三个方面进行构建:首先,厘清各项法规的界定标准,引导各国共同遵守平等、有序、共赢的国际准则,减少法律歧义,推动北极区域的整体发展。一是从《联合国海洋法公约》层面明确北极地区的法律地位,尊重并维护环北极国家的合法权益,承认其在《联合国海洋法公约》框架下划定的内水、领海等专属权利,冻结外大陆架200海里的划界规则在北极海域的适用性。与此同时,确立各北极沿岸国家主权范围之外海域的公海地位,为域内外国家提供公平的发展权益。二是合作发布一项专门适用于北极生态治理的北极生态安全治理总体协议,明确边界区域发生严重生态污染时责任应如何分担,避免因条文不明确和不规范产生的冲突。其次,创建“硬性”的国际生态条约。北极海洋生态安全治理涉及多国别、多领域、复杂化的治理问题,系统政策框架下的共治共享已成为北极治理的潮流和趋势,因此,可联合北极相关国家与国际组织共同商定国际性的北极生态保护法,规范北极域内外国家的权利与义务。最后,借鉴我国生态文明建设的成功经验,倡议定期开展北极环境保护研讨会,共享生态治理经验与有效路径,提升我国的国际话语权和参与度,在尊重原有法律规范的基础上共商未来北极生态保护的战略规划,进而从法律层面严格规范北极海洋生态安全治理。

(二)优化主体合作交流机制

北极海洋生态安全治理涉及环境保护、资源开发以及航道、能源、科研等诸多领域,健全和完善北极海洋生态安全治理的主体合作交流机制,是实现多元主体协同合作的重要保障。一方面,可在联合国框架下进一步扩大北极理事会的国际属性。北极海洋生态安全治理具有“共利共害”的全球属性,但是专门成立一个新的全球国际合作机构其效力很难超越现有的北极理事会,也很难得到环北极国家的全力支持,并且还会涉及到新增成本、权力分配等诸多问题。因此,可考虑提高北极环境保护等相关议题的对外开放程度,提升北极域外国家的参与程度与交流深度,加快北极海洋生态安全治理由半开放式向开放式治理模式的转变,增强主体间的合作交流。另一方面,可围绕不同层次治理主体之间的信息沟通机制、不同环保议题之间的政策互通机制、不同层次之间的政策协同机制等方面,开展以人类命运共同体理念为指导的、多元主体在北极资源利用和环境保护问题上的多边合作,优化综合协调的主体合作交流机制。中国作为北极主体合作机制的发起国、参与国与合作国,应以“透明海洋”等先进北极技术项目提供科研帮助,提升主动参与北极主体合作机制的信心、诚心和耐心,为打造全人类共同合作的美好前景贡献中国智慧和中国力量。

(三)改善公共产品供给机制

软产品的有效供给是规范硬产品供给的前提与基础。北极公共产品供给机制的构建应优先达成理念、制度、规则等软产品的共识,进而以其充分供给为基础,规范和引导资金、设备、技术等硬产品的供给,从而为北极海洋生态安全治理提供充足的物质保障。

在软产品方面,要顺应当今时代的发展潮流,创新北极治理理念、制度、规则等文化类公共产品供给。共同的利益追求与价值认同是实现多元主体协同共治的前提。北极海洋生态系统的稳定关涉全人类共同利益,因此应着重促进不同区域、国家间理念共识的达成,淡化区域治理的狭隘意识和观念。人类命运共同体理念对整合当前区域化碎片化的治理机制、完善当前北极治理理念、指导北极海洋生态安全治理的共同行动具有重要指导意义,能够为共同规则和制度的制定以及国家间战略共识的达成提供价值认同。当务之急是以人类命运共同体理念为指导,优化北极现行公共产品的组合与分配规则以及制度安排,特别是完善公共产品供给的长效沟通机制、建立多渠道协调机制,制定与北极矿产、生物、航道等资源开发权益相对应的税收制度,力求在利益共享与费用共担之间达成良性平衡。

在硬产品方面,要切实做好两方面的工作。一是统筹好资金、设备、技术等要素的跨国流动,以区域合作供给与国家供给为主。“冰上丝绸之路”建设由中、俄两国发起,为北极公共产品的供给提供了更为灵活、开放的途径,不仅是北极治理进程中硬产品的典型代表,而且能够吸引更多的资金和先进设备,完善北极资金设备链。二是加大新型海洋科技的研发与推广,从技术上达到“本领硬”,进而改善公共产品供给机制。

(四)提升海洋生态空间规划机制

妥善解决北极地区生态保护与资源开发之间的矛盾是破解北极海洋生态安全治理困境的重要议题。海洋空间规划作为一种综合性海域管理工具,是实现北极生态、经济、文化协调发展,促进北极海洋生态安全共商、共治、共享的有效工具。北极海洋生态空间规划机制是针对北极海洋空间规划问题而形成的一系列综合管理体系,包含理念、制度、机构等多要素间的统筹协调,在生态恶化、空间匮乏的新形势下,需要对其进行整合优化。首先,要明确人类命运共同体理念对北极海洋空间规划的指导作用,加快理念传播与制度构建,引导国际海洋法制的公平化发展,为北极海洋空间规划的有效开展奠定良好的国际海洋秩序。其次,完善北极海洋空间发展战略,明确北极海域未来发展的基本框架以及北极海洋生态安全治理的重点方向,为北极海洋空间规划范围、发展路径提供战略支撑。最后,在北极理事会框架下组织成立专门的海洋空间规划部,明确海洋空间规划主体,规范规划技术体系,就北极公海区域海洋空间规划目标、方案、实施及管理流程等内容进行系统设计,为统筹北极发展规划、解决生态保护与资源开发的治理困境奠定坚实基础。

(五)构建生态污染治理监管机制

北极地区常年严寒、物种稀少、自我修复力差,是全球最脆弱、最敏感的生态系统。近年来,北极生态状况不容乐观,表现为气候变化、环境污染和生态系统失衡等多个方面。可以考虑参照中国生态文明建设监管体系,使之与联合国、WHO等组织提供的北极生态环境指标结合起来,整理分析出北极地区不同评估因素下环境指标的具体情况,为北极海洋生态污染治理贡献出中国智慧。构建生态污染治理监管机制迫切需要建设北极海洋生态环保大数据服务平台,旨在通过环境政策、技术标准、法律规范、科学技术等信息交换,实现北极生态信息的数据共享,为污染治理监管提供数据支持和决策支撑。此外,更要广泛利用互联网、云计算、人工智能等技术,建设集网络监测系统、监管制度、风险评估和预测机制为一体的综合机制,提高信息的时效性,真正达成指标监管体系的信息共享,为北极海洋生态安全治理提供预警支撑。

五、结语

综上所述,人类命运共同体理念对北极海洋生态安全共同体构建提供了理念指导,也为北极海洋生态安全治理机制的构建提供了价值基础。目前北极海洋生态安全治理存在法律法规体系不健全、主体间缺乏有效交流合作机制、公共产品供给不足等问题和不足,碎片化和分散化的治理机制已无法满足北极海洋生态安全治理体系化、现代化的要求。人类命运共同体理念指导下的北极海洋生态安全治理机制强调北极各利益相关者的共同合作,是一种权责共担、权责清晰、权责公正的新型治理机制,有助于促进治理主体间的互信合作。人类命运共同体理念指导下北极海洋生态安全治理机制的构建,对于破解当前北极治理所面临的碎片化、分散化的治理困境,促进机制的整合与理念上的认同具有极大意义,必然成为北极海洋生态安全治理的价值引领,进而成为全球治理与人海和谐共生的基本遵循和普遍共识。