西非黑人的姓名话语分析及其文化表征

——以多哥为例

2022-05-17胡登全王丽平

胡登全 王丽平

(1.四川外国语大学 党委教师工作部(教师发展中心),重庆 400031;2.四川外国语大学 中国语言文化学院,重庆 400031)

姓名是社会成员的重要标识符号,蕴含着种族、时代、阶层、地理等方面的文化因子。弗洛伊德曾说:“姓名是人格的重要因素,是灵魂不可或缺的部分。”(Mechal,1987:157)非洲地域广阔,国家和民族众多,加之奴隶贸易、被殖民的历史以及全球化等的影响,共同构成了非洲文化及黑人姓名的多元性。撒哈拉以南的西非,经历了最残忍的大西洋黑奴贸易以及时间最长的殖民统治下的土著管理制度,至今仍以黑色人种为主,其姓名体现了“人格”和“灵魂”的某种特点,背后又蕴含了怎样的文化取向呢?本文以历经德、英、法殖民统治的多哥为主要案例,分析西非黑人的姓名特征。

西非黑人的姓名按照构成的先后顺序主要包括:家族姓氏、星期名字、宗教名字、纪念缅怀名字、长辈期望名字、自主取名。

1 西非黑人的姓氏:继嗣规则话语中的体现

在漫长的历史进程中,家族、部族一直是非洲社会形成和发展的最重要的元素之一,家族姓氏是非洲人不可或缺的继嗣文化的核心。“在非洲的广大农村里,流行着大家庭制度。全家的大部分土地是共有地。”(中国社会科学院西亚非洲研究所,1981:17)因此,非洲最重要的社会单元不是个体小家庭而是有血缘纽带连接起来的若干个家庭组成的家族。家庭、家族(再发展则构成部族)为基础的继嗣是尤其重要的社会规范。“继嗣就是一个人对亲属成员资格的获得。根据已知的或推测出来的共同祖先,将个人与特定的亲属群体联系在一起的规则,就是继嗣规则。”(宁骚,1993:174)

部族的继嗣规则各有不同,姓氏是所有部族都最为看重的一项。通过相同的姓氏,个体获得群体归属,并在财产继承、社会地位、族人支持等方面得到认同。随着现代化和城镇化进程的加快,人口流动性日益增强,不少传统的家族、部族已逐渐被行政区域的村落和社区所取代。但是,作为一种根深蒂固的文化传统,继嗣规则仍然是一项重要的文化和社会规范,部族仍然具有强大的生命力。传统和现实中,非洲普遍“只知部族,不知国家”,民众对部族的认同感远远高于国家,部族意识或部族主义是非洲国家一直面临的问题。如乍得的“南北战争”,卢旺达和布隆迪的胡图族与图亚族的部族仇杀,2020年埃塞俄比亚因部族引发的内战。非洲各国的选举中,所有候选人都会回部族原籍参选,而且一致的竞选口号是:我们是同族的,我会代表你们的利益。

每个姓氏都有对应的含义。这个含义是族长成立自己的家族时通过选取姓氏来赋予的,含义随机而多样,可以是对家族由来的解释,也可以是自己对家族成员及后代的期望。例如:Toulassi,这个姓的意思是“手里拿着枪”,族长希望后代都能拥有枪支,强健勇猛。因为姓Toulassi的人,其祖先是在多哥最先拿起枪支反对殖民,最终使国家获得独立的人。为了纪念这段光荣历史,并鼓励后辈,族长确定了Toulassi的姓氏。Ablodevi,这个姓的意思是“西欧的孩子”,这表明他们的祖先是欧洲或者美洲人,后来迁徙到了非洲。Gameli,该姓的意思是“来日方长,别着急”,这是当地比较古老的姓氏,从文化习俗角度看,正契合了非洲人慢条斯理的习惯。Amegan,这个姓指的是“伟大的人”,该姓氏的祖先曾经显赫一时,其家族成员也有过不少达官显贵。

多哥人也会因为特别原因,主动更改自己的姓。如上文的Toulassi、Ablodevi等姓氏都是更改的结果。如果族长改姓,族长家庭成员也将跟随更改,族里其他家庭是否更改,则没有强制要求。姓氏更改,不会改变原家族成员的继嗣关系。

此外,出于对先辈的尊崇,也有人将长辈名字用作孩子姓的一部分,即家族姓+先辈名=孩子姓。如,Tiga-kodjo,是家族姓Tiga加上孩子祖父的名字kodjo,构成 Tiga-kodjo这一复合姓。尤其是有些已经改了原姓的孩子,用这种姓氏方式,是另一种继嗣规则和部族意识的继承。

2 多哥人的名:话语的多层意义指向

2.1以星期取名

世界上不少地区对某些星期数有特别的忌讳。比如,“在英语语言文化的国家,十三号同天的星期五是不吉利的;西班牙语文化国家,十三号同天的星期二不吉利”(Pym,2014:7)。就姓名而言,西方国家鲜有用星期数为人命名。

值得注意的是,尽管“英国小说之父”丹尼尔·迪福的扛鼎之作《鲁滨逊漂流记》塑造了一个“星期五”的经典的土人形象,但这个名字更多的是呈现了一个隐喻的文化符号。小说中,自命为岛国“总督”的鲁滨逊梦想着无论如何要拥有和驱使一个野蛮人为奴隶。他用火枪与《圣经》为震慑,从印第安人之争斗中救下其中一个土著人后,强制性将其命名为“星期五”。这个印第安土著人从“野蛮”到“文明”的一个标志是具有了白人给予的名字“星期五”。但是,“星期五”体现的是白人的“文明”与“进步”对野人的“征服”与“教化”。美洲的宗教、文化被西方文化所吞噬,印第安人被想象成仍是生吃同类的野人。三年后,星期五原有的对于美洲造物主贝纳莫克的信仰已经消失殆尽,转而成了一个对鲁滨逊忠心不二的、地道的基督教徒,最后跟随鲁滨逊离开岛屿到达英国。该小说实质上表现的是白/黑、文明/野蛮、现代/原始的二元对立,以及前者的居高临下的优越感和征服感,其塑造的“星期五”与理想的正常的人类相去甚远。

西非黑人根据孩子出生当天的星期数,给予相应的名字,每天对应一个不同的男女名字,一共14个名字。在不同的(方言)地区,“星期数”对应的名字也迥然不同。下面以埃维语为主的洛美地区、可多可里语为主的索科特及阿达巴美地区、莫巴语为主的达蓬地区、卡贝语为主的卡拉地区为例(见表1)。

表1 星期数在不同语言地区对应的人名

根据上表,星期五出生的男性,出生地在洛美,就叫Kofi,而如果在阿达巴美、达蓬、卡拉地区则分别叫Djouma、Gnaldjoume和Koumeyabalo。知其名则知其意,通过这种取名,就知道性别、地区与出生星期数。

西非人名字后面可以加vi,意思是“小”,表示在家中的排行或者对这个孩子的喜爱。比如埃维语的星期五,Afi(Afiwa的简写)也可以是Afivi(Afiwavi的简写),意为“星期五的女孩子”。

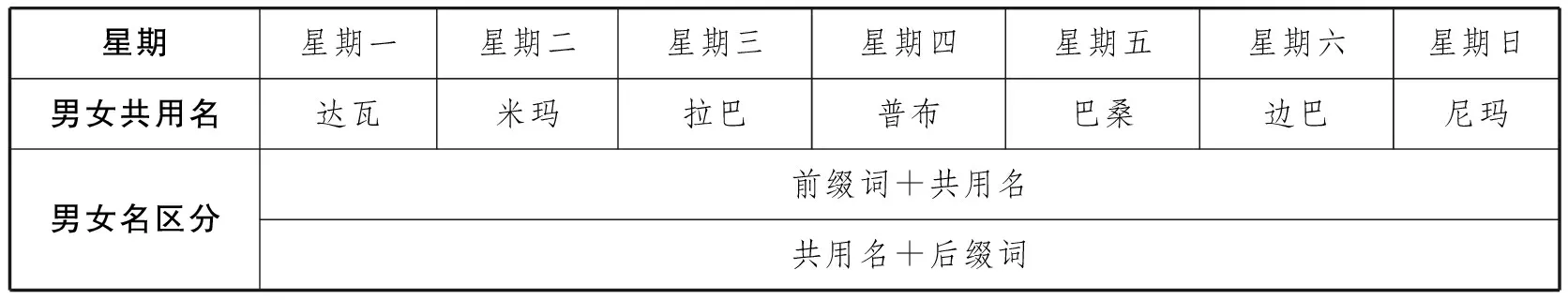

根据出生星期取名,在非洲仅见于西非,我国西藏的藏民族,也使用这种取名方式,但是在性别区分方法上和西非黑人不同(见下表2)。

表2 星期数在西藏对应的人名

这七个人名男女共用。为了区别男女,藏族采用的是在共用名前后加性别含义的缀词。加前缀的如:普达瓦、普姆达瓦、旦增达瓦、格桑达瓦。“普”“旦增”表示男性,“普姆”“格桑”表示女性。加后缀的如:尼玛次仁、尼玛卓玛、达瓦次仁、达瓦卓玛。“次仁”表示男性,“卓玛”表示女性。藏族中,加前缀取名的较少,且前缀词是固定的极少几个词(不足十个);加后缀取名的较多,后缀词既可以是固定的“卓玛”“央金”“次仁”“多吉”等词,也可以是自由命名。

时至今日,星期数取名仍为藏族普遍使用。多哥情况是,现代文化影响越大,城镇化程度越深,这种取名方式的普及率越低。大多数城镇中的多哥人已经放弃了这种取名方式,以至可多可里语的星期一、二、六、日的男性名,已经很难从多哥首都洛美得知。尤其让人意外的是,访谈发现,中学之前一直在可多可里语地区生活的13名多哥人(八名为洛美大学学生,五名为驻洛美的商人)也无法确定这四天的男姓名。他们一致表示,只有原始的山区还普遍沿用这种取名,城镇地区已经很少使用。

2.2以宗教之意取名

宗教是支配人们日常生活的、超自然力量的一套习俗、信仰体系。宗教对姓名文化的影响广泛而深远。比如中世纪以来,拉丁美洲和德国、法国、瑞典等地区盛行命名日:基督教中的天主教、东正教徒为了纪念圣徒,有的以圣徒名为孩子命名,有的将圣徒的忌日作为孩子的命名日。命名日和生日并不一定等同,不少人更愿意庆祝命名日,这在文学作品中也有体现。著名的奥地利作家弗朗茨·韦尔弗(Franz Werfel)在其代表作《小市民之死》(DerToddesKleinbürger)中描写了一个经典画面,主人公Franz Fiala深陷国家灭亡、物质匮乏、众生惶惶不安的困境,但在其命名日,仍要“奢侈”地品咖啡和点心,以示庆祝。

整个非洲,几乎人人信教。当代非洲黑人的宗教信仰主要是:传统宗教、伊斯兰教、基督教和天主教。宗教深刻地卷入了非洲人的生活及取名,宗教中的人物、故事构成了巨大的名字库。取名为Djalil的,必然是信奉伊斯兰教的穆斯林, Djalil出自《古兰经》真主的99个尊名之一,意思是“豪壮”。

传统宗教源于黑人自身的发展历史,具有深厚而广泛的民间基础,其种类繁多,形式各异,总体而言包括四类。(1)自然崇拜,指太阳月亮、电闪雷鸣暴风雨等自然之神,比如埃维语中的“阳光”Kekeli。(2)图腾崇拜,以动物类、植物类为主,兼有器物类及其他,如可多可里语的“狮子王”Ouro Gouni。(3)祖先崇拜,这源于非洲人的灵魂崇拜。他们认为死者的鬼魂仅仅是离开了肉身的灵魂,以一种超自然的存在护佑或惩罚子孙后代及自然万物。(4)基于某类教派的神祗崇拜,不同于欧洲人以基督教或者伊斯兰教为中心的一神论,非洲的每个部族一般会信奉多个神祗,这些神祗之间具有血缘关系,其中一个为诸神之王[埃维语称之为“马乌” (Mawu)],他是宇宙万物的创造者,类似于西方的“上帝”。每个部族都有自己的崇拜物及保护神,而且随着历史的变迁,凡是认为有灵性的都可以成为敬奉的神祗,故神邸的数量越来越多。

如发源于多哥并辐射至多个国家的“乌都”教(Vodou,又译“巫毒”),其教民认为子女诞生离不开神祗的庇佑。为此,他们往往用对神祗表示尊崇的名字给新生儿命名:

第一个男孩:Amuzu(阿木苏),意为“神的露水”。

第二个男孩:Kapko(卡克波)或Akposou(阿克波苏),意为“神赐”。

第一个女孩:Alugba(阿露格芭),意为“头上顶着法神葫芦的女孩”。

第二个女孩:Alugbafu(阿露格芭芙),意为“阿露格芭芙的妹妹”。

原法殖民国家都用法国制定的日历。日历每天对应一个有阴阳性变化的名字,共365个名字。这些名字有两个特点:(1)都是法国曾经命名的;(2)都来自宗教,以基督教为主,有少量的天主教和更少的伊斯兰教。根据孩子出生日期,对应相应的名字取名。但由于日历对应每天只有一个名字,男女名字随机排列,若孩子出生当天的名字与其性别不符,则会通过添加名字后缀改变阴阳性或改取其他日期名字。因此,名字中的日期不如星期名字那么固定可靠。

2.3纪念意义的取名

姓名的前三部分依据家族、出生日期和宗教信仰而定,没有父母、时代和孩子的个体特征。于是,便出现了第四部分:以取名来纪念孩子出生当日的有意义的事件。这种纪念意义有的是属于部族所约定俗成的具有公共认知的意义,有的则是源于家庭认知的意义。下面几个名字是不同地区具有代表性的名字。

在南部洛美地区的埃维语中,Afelete这个名字专属于母亲生产的第一个男性孩子,寄予“领头羊”的希望;而Afedo(女孩子叫Afeshi)是指孩子出生之前父亲已经去世,拥有这个名字的孩子被寄予延续家族血脉的期望;Koumedzina是男女通用的名字,常常是指某对夫妻的孩子总是由于各种原因夭折,Koumedzina这个名字被认为可以赋予新生儿强大的生命力,使其茁壮健康成长。Ablodevi,本意是“独立的孩子”,这个名字是为了纪念多哥独立的1960年。多哥历史上不仅经历了奴隶贸易的黑暗时代,而且因为长期分别被英法德等国殖民,“黑人的社会结构、雏形国家全被打碎了,黑人的经济文明、政治文明和黑人文化几乎被摧残殆尽”(郑家馨,2011:128)。获得独立,曾是多哥人梦寐以求的理想,因此1960年独立后,举国欢庆,许多父母将当年出生的孩子取名为Ablodevi。发展至今,有些取名为Ablodevi的孩子并不是1960年出生的,这是父母对国家独立的纪念或者希望孩子成为独立的人。

在北部城市聂亚姆图古(Niamtougou)地区的卢梭语(Losso)中,取名Belbyen是父母希望孩子要有忧患意识,时刻为未知的一切做好准备。名字Gokami是指战争年代人们睡着时身边都会放着武器,时刻为战斗做好准备,因此该名字被寄予时刻保持警醒的意味。Sama这个词原意为“白人”,主要指多哥较早学会法语或者与外国人打交道的人。演变至今,这个名字的寓意是世界瞬息万变,人生命运掌握在自己手中。

中部地区的可多可里语中,Kodjoakou本意为“问题解决了”,以此取名,是因为孩子出生之前,父母长期被大麻烦缠身,甚至到了走投无路的绝境,结果在他出生那天,问题迎刃而解了,于是父母给予孩子Kodjoakou这个名字。Takassi意思是“拯救”,以此为一个男孩命名,是因为一些家族想增添男丁,但是母亲却一直生女儿,如果仍无男孩降生,母亲将惨遭抛弃,结果他作为第一个男孩子出生,拯救了他的母亲,是家里的福星,于是取此名纪念。

2.4寄托期望的名字

如果孩子的出生没有值得纪念的事件,父母会以寄予孩子美好期望的方式取名。这些期望,一般属于品格、前途、性格等方面。

可多可里语中,Sourou这个名字的寓意是“退一步,海阔天空;忍一时,风平浪静”。Folly Bazy这个名字意思是“今日事,今日毕”,慢节奏的非洲人能使用这样寓意名字的几乎都属于有进取心的家庭,其眼界和事业都在当地超出一般。Bozinambo寓意“不耻下问”,原意是你要去一个地方,但你不认识路,那你就要积极找人问路。Madjedje,原意是“我的自行车”,曾经自行车为当地奢侈品,故此名曾被不少人采用。此外,也像中国名字里用花、树等的名字来命名,取其美好寓意。例如Djidzo(欢乐)、Jasmin(茉莉花)等。

卢梭语中,Sougbyen这个名字是希望孩子每日三省吾身,做到慎独。名字Makabe(可简称Kabe),意为“受到上帝眷顾的人”;名字Hombabe(可简称Homba)则指“善良的好人”。

3 多哥人姓名变迁:文化演变的话语表征

姓名承载不同时代文化心理的烙印。以中国为例,“仁”“义”“礼”“智”“信”“德”“秀”等始终是人名中的高频词;20世纪50—70年代,出现了“建国”“建军”“卫国”“跃进”“超英”等新的命名潮;80年代以来,传统高频字词和保家卫国意识形态的取名减少,代之以百花齐放的个性追求。多哥人的名字,在近代以前是较为稳定的传统命名,在15世纪以后明显受到外来文化的影响。

3.1外来文化影响下多哥的文化演变

近代以前,西非地区相对封闭,其文化保持了较高的独立性和封闭性。尽管在漫长的历史进程中也有与其他文化接触,如希腊罗马文化、柏柏尔人文化、迦太基文化、印度文化、波斯文化等,但都未对当地文化造成根本性的变化。即使公元8世纪后阿拉伯文化和伊斯兰教对非洲黑人文化产生了较大影响,它们之间也属于正常的、自然的文化交往。总体而言,这一时期撒哈拉以南西非文化的演进主要源于自身的历史条件,其人名也主要来自自身的传统文化。

这种情况在15世纪后发生了巨变:公元1415年葡萄牙占领地中海沿岸的军事要塞“休达”城,这既标志着近代欧洲殖民主义全球侵略扩张的开始,也标志着非洲文化与殖民主义带来的西方文化漫长的、大规模的碰撞和融合的开始。1884年7月,德国驻西非领事兼探险家古斯塔弗·纳赫迪加尔(Gustav Nachtigal)采取恐吓利诱手段,逼迫多哥南部中心洛美地区的酋长签订“保护”条约。1887年,德国占领多哥全境。这个阶段,撒哈拉以南非洲的社会生产力和社会组织方面仍然是以氏族部落和大家族制度为基础,根本无力与西方的侵略扩张相抗衡。例如,多哥1897—1898年的孔孔巴人和1898年卡布里人对德国殖民进行了激烈的武装反抗,但很快都以惨败告终。1914年8月,英法军队开始攻占多哥,开启了英属多哥和法属多哥并存历史,1919年《凡尔赛和约》签订后,多哥成为法属殖民地,直至1960年独立。从德国到英国、法国,西方殖民文化在多哥的扩张是显而易见的。

面对外来文化的碰撞甚至侵略,本土文化必然会受到影响。人类发展史证明,一个国家、民族的文化如果根基深厚、社会的同质化程度高,那么这种文化必然具有超强的稳定性和生命力。蒙古帝国的旋风席卷欧亚大陆,但是却深受汉文化的影响和同化。元王朝的创建者忽必烈,1271年取《易经》“大哉乾元”之义建国号“大元”,1272年将迁都北京,住在汉人修建的宫殿,身体力行地学习儒家礼教,下令修建孔庙,祭祀孔子。清朝几百年间,满人尽管取得了政治上的统治地位,但同样不仅难以撼动汉文化的根基,而且在诸多方面也被同化。非洲历史上,“近代接受了西方基督教和天主教的黑人社会,主要是几内亚文化区和刚果文化区的一些沿海的落后部族,而那些文化发展水平较高,尤其是已经接受伊斯兰教的西苏丹人和东非人,则较多地保留了自己的文化传统,包括宗教和语言”(刘鸿武,2014:212)。

反之,若自身文化根基不够深厚,那么很容易被外来文化所改造。被殖民的多哥,一方面是西方文化的强力侵入与规训,一方面是传统社会组织、文化发展水平较低,因而很快就被西方文化所规训。

3.2被殖民后的姓名

奴隶贸易和被殖民历史,改变了非洲人的思维和生活方式。德国、法国和英国的殖民历史都在多哥留下了印记。法国对多哥的影响是最大的,且法国人在殖民地一直注重文化同化政策,在多哥形成了一个人数众多的接受了法国教育和法国文化的黑人集团。该集团代表着多哥本土的社会上层和精英,他们率先学习法国文化,以成为法国公民、取得法国国籍为荣。在精英层意见领袖的示范效应下,多哥在文化上接受宗主国为代表的西方文化影响,多哥人的姓名也打上了以法国为代表的西方文化的印记。

被殖民后的这种姓名印记,既可以是柔性的规训,也可以是制度的刚性。比如,受西方宗教长期潜移默化的影响,不少当地人自愿更改自己的教派信仰,并根据伊斯兰教、基督教和天主教重新为自己命名,这种更改一般都在教堂举行,教堂特有的仪式感和群体参与性,又进一步强化了这种规训效应。此外,西方殖民多哥后,推行出生证明,该证明要求姓名带有西方元素。

最极端的情况是,如果黑人沦为欧洲人的奴隶,他们及其后代往往会被剥夺原有的传统姓名,被主人更改为西方人所习惯的姓名。非洲奴隶贸易起于公元7世纪阿拉伯穆斯林进入北非后对当地人的贩卖,兴盛于公元15—19世纪欧美人发起的大西洋奴隶贸易。尽管欧洲人贩卖过不同肤色的奴隶,但是受“欧洲中心论”影响,西欧白人一直将黑人奴隶视为异类,故18世纪以后,“黑人”成为“奴隶”的代名词。法国博物学家布丰(Georges Louis Leclere de Buffon,1707—1788) 的人种学说进一步支持了欧洲人的种族主义理论,19世纪后期,许多生物学家、人类学家、医生等专家都认为黑种人为低劣人种。这种歧视和被殖民的遭遇带来的屈辱深深地扎根于黑人头脑,也体现在姓名的认知上。

鉴于姓名在身份认同上的意义,更名无论是源于奴隶贸易或者殖民政策,如果是强迫性的,往往会引起黑人的抵抗。他们或者放弃出生证明的申领,或者在日常生活中仍然采用当地人姓名,仅在官方正式场合使用新姓名,或者以艺术的形式表达对传统姓名的守望。美国第一个获得诺贝尔文学奖的黑人女作家托尼·莫里森代表作《宠儿》就反映了黑人奴隶通过姓名反抗压迫的抗争。小说主人公是一个名叫Sethe的黑人小女孩。在Sethe之前,她母亲已有几个孩子,但都无名字,且全被抛弃了,因为这些孩子的父亲是白人。Sethe的父亲为黑人,所以她得到母亲的精心呵护,并且取了Sethe这个具有特殊象征意义的名字:Sethe是非洲传统文化中有极高知名度的男性神,这个神一半鸟形、一半人身。鸟是自由的象征,男性是力量的象征。托尼·莫里森给小女孩以Sethe的命名,表达了黑人坚守传统、争取自由的精神。

从实际情况看,大部分多哥人的出生证明的名采用了西方命名,姓氏仍然保留原有方式,即当地姓+传统名+西方名的方式。

3.3独立后的姓名

1960年多哥独立以来,多哥人的姓名呈现出明显的阶段性特色。

第一阶段为1960年至20世纪中期,是塑造民族自信时期。多哥独立后,一方面法国仍极力以各种方式控制多哥,一方面多哥为洗刷被殖民的屈辱,彰显民族传统,有意识地消除殖民印记,历届总统都倡导国民放弃外国名。在控制与反控制的斗争中,如果说前两任总统还只是停留在舆论引导上,第三任总统则明确以国家行政命令的方式禁用外国名。

斯尔法纳斯·奥林匹欧(Sylvanus Olympio,1901—1963)在1960年多哥独立时成为首位总统,被约翰逊·肯尼迪总统称为“非洲最受尊敬的领袖之一”。当时多哥金融系统仍受控于前宗主国法国:法国掌握着西非国家的铸币权,统一发行西非法郎。奥林匹欧为让多哥摆脱法国的铸币权控制,向德国求助铸币技术。1963年1月,奥林匹欧计划去德国商谈落实铸币技术援助,之后不久获知将被暗杀,他紧急从办公楼前往近在咫尺的美国使馆避难,但仍在使馆前被射杀,医治无效死亡。第二任总统尼古拉斯·格鲁尼兹奇(Nicolas Grunitzky,1913—1967),1963年任总统,1967年在法国死于一场离奇车祸。

多哥第三任总统纳辛贝·埃亚德玛(Gnassingbé Eyadema,1937—2005)于1967年上任后,一直寻求经济的独立。磷矿盐是多哥的经济支柱,但是在主营磷矿盐开采的贝宁矿业公司(Compagnie Togolaise des Mines du Bénin,简称COTOMIB)中,多哥政府仅有35%股权,其余股权主要由法国控制。1974年1月10日,埃亚德玛宣布政府将从35%的股权增加至51%。1月24日,埃亚德马的飞机在萨拉卡瓦(Sarakawa)被不明武器击落坠毁,但埃亚德玛奇迹般地幸免于难。多哥人认为,包括前两任总统,这是法国又一次蓄意为之。1974年2月2日,劫后余生的埃亚德玛宣布收购贝宁公司其余的65%股份。贝宁公司完全国有化,极大振奋了多哥人的民族自豪感,认为开启了多哥经济独立的篇章。趁此机会,埃亚德玛以政府名义,禁止国民姓名中有外国名。为此,埃亚德玛首先在2月4日宣布弃用原姓名Gnassingbé Etienne Eyadéma中的具有典型基督教徒色彩的法国名Etienne,只保留多哥传统名Eyadéma。在总统及政府的强力推动下,新生婴儿一律是多哥传统姓名,其他已有外国名(主要是法国名)的,必须改回多哥名,否则不能进入政府的人事、养老、保险等系统。这种政府行为,对城市民众的规范是强制而有效的(不少包含外国名的城镇也被重新命名),但是对边远地区多哥人的约束力相对较弱。鉴于经济独立性和文化民族性的追求,多哥人将1974年称为多哥历史上的“光辉岁月”。

3.4全球化影响时期的姓名

多哥独立后,尽管宣称要去殖民化,但国家经济命脉、治理模式、法律规章、社会活动等仍有较为浓厚的前宗主国影响,多哥距离完全的独立自主尚有待时日。20世纪80年代中期开始,经济全球化进程加快,在此过程中,技术、文化与传播都越来越具有全球特征,民族性和地方性的封闭性逐渐较少,融合性与开放性日趋增多,埃亚德玛政府关于姓名的规定已经名存实亡。埃亚德玛的儿子,福雷·纳辛贝( Faure Gnassingbé)2005年担任第四任总统以来,在全球化浪潮和民主化进程的驱使下,主动加强了多哥与世界的交往与合作,中国、日本、印度等世界多国的文化都有所显现,欧美文化的影响突出。多哥政府和民众也以更为开放的态度接纳和选择外来文化,因而其姓名表现出自由多元的文化特征,除了传统姓名外,还有以下特征。

第一,姓名中体现欧美文化因素。首先,原始宗教信奉者比例逐渐减少,基督教、伊斯兰教、天主教等的影响日渐增加,2011年“多哥居民中约70%信奉原始宗教——拜物教,20%信奉天主教和基督教,10%信奉伊斯兰教”(沐涛 等,2011:178)。2017年,本地各类宗教徒51%,基督徒占29%(其中天主教徒24.85%),伊斯兰教徒占20%(源于网络数据)。相应地,姓名中的欧美宗教名逐渐增加。欧美国家常用名也大量进入多哥人名字中,James,Julie,Adele等名字很受欢迎。少数多哥人除了沿用多哥姓,名完全是欧美的。2010—2015年期间,由于网络文化、西方影视、手机等的普及,多哥人竞相模仿欧美流行文化和消费文化,相应地,年轻人对欧美名字的使用率达到高峰,延续至今。

第二,自主命名,是在既有的长辈所取的官方名字后进行添加。非洲地区具有尊老敬老传统,老人意味着“智慧、权威”,时至今日,多哥、索马里、加纳、肯尼亚等国家行政力量中都有部族长老组成的各种理事会,非盟也一直酝酿组建涵盖全非洲的“非洲长老和平委员会”,以更好治理非洲。按照传统,长辈所取的名字往往具有唯一性和权威性,但是随着民主自由共识的深入,自主命名也日渐增多。公民自由选择自己喜欢的名字,其来源可以是明星的名字、其他语言的词汇、美好的愿景,等等。自主命名的使用一般在日常生活、非官方非正式场合。也有少数人在官方的证件(护照、身份证、学生证等)上申请修改,但是修改须在小学毕业之前完成。

第三,中国姓名。近年来,随着中非合作的深入以及中国影响力的提升,不少孔院师生员工和在中资企业工作的多哥人也拥有了中国姓名。这些姓名几乎都由中方所取,笔画简单,一般没有复姓,不特别强调姓名的规范性和意义,其主要特点是辨识度高,方便记忆,因而有不少类似“木头”“大树”“板凳”“晴天”之类的称谓。严格意义上,这些仅能称为中文名,而不是中国姓名。由于语言文化体系的差异,中国姓名仅限于与中国人打交道的日常生活。孔院教职员工的中文姓名相对固定,为中国企业或商人工作的多哥人,他们几乎每更换一次工作,都会接受使用一个新的中国姓名。姓名反复更换也导致他们对中国姓名的归属感不强。

4 结语

鉴于非洲文化的多样性,本文探讨的姓名是西非黑人姓名的一些共性特征,在不同地域,仍有其他独特的姓名文化。如曾盛行于萨赫勒地区包括西非的塞内加尔、冈比亚等地的种姓制度,至今仍有其印记:通过某个人的姓氏推测其先辈的身份是自由人、士兵、还是奴隶或者鞋匠、铁匠等职业。但这种姓氏文化在多哥、加纳、贝宁等西非国家却从未存在。

多哥人的姓名文化变迁在某种程度上是非洲各国的一个缩影。近代以来,多哥人的姓名特征是多哥传统文化与世界文化碰撞后的反映,是在与“异域文化”的关系中得到确认和发展变化的。“在殖民时代,欧洲整个社会文化主动与殖民文化同谋,所有人必然受制于这个为欧洲殖民统治服务的大网。”(岳峰,2013:41)因而,非洲黑人姓名无可避免地打上了殖民者文化印记。20世纪后期以来,“总体而言,相对于非洲土生土长的黑种人,生长在欧美的非洲裔更加注重自己的黑人文化与精神价值。从某种程度上讲,他们对自己的文化与价值观感到更加自信与自豪。”(维德罗维什, 2017:3)多哥人(包括其他国家非洲人)矛盾的心理是,在国际交往时,往往强调其文化的民族独特性,但是在日常生活中对自己的文化认同感日渐式微,越来越多的年轻人放弃传统取名方式,转而追逐国际化、时尚化、个性化。这种趋势,是整个非洲的共性,进入21世纪的全球化时代后,非洲加强了国际交流,但是对外文化传播逆差严重,文化影响力有待提高,文化的现代化、消费化和多元化使得非洲国家自身的传统文化特色呈弱化迹象。我们可以理解的是,不论过去和当下非洲文化的表现如何,都仅仅是非洲历史和世界历史长河中的一个篇章,面对未来,非洲人必须找到合适的方式,建立自信融入世界,非洲和非洲人都应有自己鲜明的名字。

致谢:本文得到了多哥留学生四川外国语大学的刘简(DOUHADJI-COMBEY YAO MODESTE)、北京体育大学的晴天(ADAM-DJOBO DJALILOU)的帮助,在此一并致谢。