基于规范激活理论的农村居民生活垃圾自愿分类行为研究

——以国家生态文明试验区江西省为例

2022-05-16刘长进王俊雅滕玉华

刘长进,王俊雅,滕玉华

(1.南昌航空大学 经济管理学院,南昌 330063;2.江西师范大学 商学院,南昌 330022)

农村居民是农村生活垃圾分类的实施主体,其生活垃圾分类行为影响农村生态环境。国家发展改革委和住建部2017年发布的《生活垃圾分类制度实施方案》中提出,要引导居民逐步养成主动分类的习惯,形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围。因此,引导农村居民对生活垃圾主动进行分类对于改善人居环境、提高我国生态文明建设水平至关重要。规范激活理论为解释居民亲环境行为提供了一个良好的视角,也为研究农村居民生活垃圾自愿分类行为发生机制奠定了理论基础。同时,课题组调研发现,农村居民的个人规范和生活垃圾自愿分类行为会受到社会规范和生态价值观的影响。将社会规范和生态价值观引入规范激活理论,研究农村居民生活垃圾自愿分类行为的发生机制,可以为我国完善居民生活垃圾分类政策提供理论参考。

一、文献综述

现有关于居民环境行为的研究主要集中在以下五个方面:(1)居民亲环境行为的理论基础。其中,与本文密切相关的理论主要有两个。一是规范激活理论,该理论认为结果意识、责任归属通过个人规范影响个体行为。诸多学者运用规范激活理论研究居民亲环境行为,如吕荣胜等[1]基于规范激活理论研究了个人的节能行为;郭清卉等[2]在规范激活理论中加入农户环境污染感知、环境关心和社会规范,研究了农户亲环境行为。二是价值—信念—规范理论,该理论认为不同的价值观会形成不同的新生态范式,生态范式通过信念和个人道德规范等影响个体的环境行为。价值—信念—规范理论被学者广泛应用于居民亲环境行为研究中,如Kiatkawsin和Han[3]基于价值—信念—规范理论研究了青年人的绿色旅游行为;Han[4]采用价值—信念—规范理论探讨了旅行者在绿色旅馆中的环保行为。(2)居民亲环境行为的分类。芦慧等[5]将城市居民亲环境行为分为内源亲环境行为和外源亲环境行为两类。城市居民内源亲环境行为是指居民基于内在因素的驱动,出于自愿、自觉和积极响应主流价值观等目的而主动实施的亲环境行为;外源亲环境行为是指居民受到外在因素的驱动,出于遵守规章制度或避免群体压力等目的而被动实施的亲环境行为。(3)居民亲环境行为的影响因素。已有学者发现居民内、外源亲环境行为的影响因素存在差异。如芦慧等[5]研究发现城市居民的工具性环保动机对城市居民外源亲环境行为有直接正向影响,而自利性环保动机会直接正向影响城市居民的内源亲环境行为。(4)居民环境行为的城乡差异。顾海娥[6]研究发现居民环境行为呈现出明显的城乡二元性,城市居民的环境行为要好于农村居民。(5)农村居民参与生活垃圾治理方面,研究主要包括环保教育对农村居民生活垃圾治理参与意愿的影响[7]、不同奖惩方式对农村居民生活垃圾集中处理行为与效果的影响[8]、环境新闻报道对农村居民垃圾分类的影响[9]、心理感知和环境干预对农村居民生活垃圾合作治理参与行为的影响[10]等。

已有文献为本文奠定了良好的研究基础,但仍有可拓展的空间。一是已有关于居民内源亲环境行为的研究,主要以城市居民为研究对象,较少关注农村居民。二是现有研究主要针对农村居民生活垃圾分类行为,忽视了自愿与被迫的生活垃圾分类行为之间的差异,探讨农村居民生活垃圾自愿分类行为的文献鲜见。为此,本文将生态价值观和社会规范加入规范激活理论分析框架,基于调查国家生态文明试验区江西省593位农村居民所得的数据,研究农村居民生活垃圾自愿分类行为的发生机制。

二、研究假设

规范激活理论认为后果意识有助于激活个人规范。后果意识是个体对不实施亲环境行为而给自己或其他事物造成不良后果的意识,危害后果意识越强烈,越容易产生高水平的道德义务感从而激活个人规范。在生活垃圾分类方面,王雨薇[11]研究发现,城市居民的后果意识对其生活垃圾分类个人规范有正向作用。就农村居民生活垃圾分类来说,农村居民的后果意识越强,越有可能意识到不对生活垃圾进行分类会导致不良后果,在意识到严重环境问题的情况下,农村居民就越有可能激发自身道德义务感进而激活其个人规范。综上,提出如下假设:

假设H1:后果意识对农村居民的个人规范有显著正向影响。

规范激活理论认为责任归属能够激活个人规范。责任归属是指个体认为自己应该对不实施亲环境行为所产生的危害后果负有责任。在责任归属与个人规范的关系上,个体对于危害后果的责任归属感越强,个人规范就越容易被激活。赵诗楠[12]研究发现,居民对生活垃圾分类的责任归属感越强,居民的个人规范程度就越高。就农村居民生活垃圾自愿分类行为而言,农村居民的责任归属感越高,就越容易将不参与生活垃圾分类而产生的危害后果归咎于自己,在自身道德义务感的影响下,农村居民的个人规范就越有可能被激活。因此,提出如下假设:

假设H2:责任归属对农村居民的个人规范有显著正向影响。

生态价值观会影响个体道德义务感的形成,个体的生态价值观越强烈,就越有可能认识到生态危害后果的严重性,从而激活其个人环境道德规范。关于生态价值观对个人规范的影响,杨智和董学兵[13]认为城市居民的生态价值观越强烈,其个人绿色消费行为的规范程度就越高。对农村居民生活垃圾分类来说,农村居民的生态价值观能够增强他们对生态环境保护的重视程度,促使农村居民产生强烈的环保道德义务感,进而形成个人规范。根据以上分析,提出如下假设:

假设H3:生态价值观对农村居民的个人规范有显著正向影响。

价值—信念—规范理论认为生态价值观会影响个体环境行为。在生态价值观与亲环境行为的关系上,有研究表明,生态价值观有助于居民实施亲环境行为[14]。农村居民的生态价值观越强,就越能调动他们实施生活垃圾分类行为的主观能动性,农村居民就越有可能自愿实施生活垃圾分类行为。由此,提出如下假设:

假设H4:生态价值观对农村居民生活垃圾自愿分类行为有显著正向影响。

个体与所处群体的紧密联系导致社会规范会在一定程度上影响个人规范的形成。关于社会规范对个人规范的影响,有研究表明,社会规范对消费者亲环境行为的个人规范有正向驱动作用[15]。就农村居民生活垃圾分类而言,若农村居民长期受到生活垃圾分类行为社会规范的影响,他们就可能会出于对适应周围情景、合群压力等的考虑,而改变自身对生活垃圾分类行为的看法,认为参与生活垃圾分类是自身的责任与义务,由此促进农村居民个人规范的形成。综上,提出如下假设:

假设H5:社会规范对农村居民的个人规范有显著正向影响。

社会规范是个体所处群体中多数成员认可并接受的行为规则和标准,虽不具备法律强制力,但可通过社会压力对个体行为产生影响。在社会规范与生活垃圾分类行为方面,已有研究发现,社会规范可以显著促进居民的生活垃圾分类回收行为[16]。就农村居民生活垃圾分类来说,农村居民是社会群体中的一员,当他们周围大多数人都进行生活垃圾分类时,他们可能会为了避免因行为差异而产生心理压力,从而做出与多数人接近或者一致的行为。即农村居民感知到的社会规范越强烈,就越有可能自愿实施垃圾分类行为。综上,提出如下假设:

假设H6:社会规范对农村居民生活垃圾自愿分类行为有显著正向影响。

农村居民生活垃圾自愿分类行为是一种内源亲环境行为。规范激活理论认为个人主动实施亲环境行为的动力来源于内在道德义务感,即个人规范。关于个人规范对个体亲环境行为的影响,有学者认为个人规范是特定情况下个体实施具体行为的自我期望,会正向影响个体亲环境行为,如王雨薇[11]的研究表明,个人规范对城市居民生活垃圾分类行为有直接正向影响。对于农村居民生活垃圾分类而言,农村居民如果个人规范强烈,那么不实施生活垃圾分类行为可能会使其产生与自我期望相背离的内疚感,从而会使农村居民更主动地实施生活垃圾分类行为。因此,提出如下假设:

假设H7:个人规范对农村居民生活垃圾自愿分类行为有显著正向影响。

基于以上分析,本文构建出农村居民生活垃圾自愿分类行为发生机制的理论模型,如图 1 所示。

图1 农村居民生活垃圾自愿分类行为发生机制

三、研究设计

(一)数据来源

本文数据来自课题组从2020年12月到2021年3月在江西省进行的实地调研。为了保证样本数据具有代表性,本次调研采取分层逐级抽样和随机抽样相结合的方式选取农村居民样本。课题组通过在实地发放问卷的方式调查了635位农村居民,剔除无效问卷后,共获取有效问卷593份,问卷有效率为93.39%。

从性别来看,样本中男性略多于女性,占总人数的50.83%;从年龄来看,超过40岁的中老年农村居民是样本主体,占55.15%;从受教育水平来看,样本中初中及以下学历的农村居民占62.46%;从收入来看,53.16%的被调查对象的家庭年收入都在3万元以下。总体而言,样本的基本特征与《江西统计年鉴2020》的数据基本相符,表明样本分布较为合理,具有一定的代表性,符合研究需要。

(二)变量设置

本文各潜变量均采用李克特5级量表测量,1表示完全不同意,5表示完全同意。

1.被解释变量

被解释变量为农村居民生活垃圾自愿分类行为,对该行为的衡量方法参了考芦慧和陈振[17]的研究,设计了3个题项,如“我会自愿把可回收垃圾与其他垃圾分开”。

2.核心解释变量

核心解释变量包括:(1)责任归属。对责任归属的测量借鉴了Wang等[18]、申静等[19]、张晓杰等[20]的研究,共设计了2个题项,如“我觉得我在日常生活中有责任把垃圾分类”。(2)后果意识。对后果意识的测量参考了Fan等[21]、Vassana-dumrongdee和Kittipongvises[22]、张晓杰等[20]的研究,共设计了4个题项,如“资源浪费对我的家人和后代来说将是一个问题”。(3)生态价值观。对生态价值观的测量借鉴了史海霞[23]的研究,共设计了3个题项,如“我希望在日常行为中能做到保护环境”。(4)社会规范。对社会规范的测量参考了邹秀清等[24]的研究,共设计了3个题项,如“村委会、村干部经常劝说我将垃圾分类”。

3.中介变量

中介变量为个人规范。对个人规范的测量参考了石志恒和张衡[25]的研究,共设计了3个题项,如“实施亲环境行为更符合我的身份地位”。

4.控制变量

控制变量包括性别(男=1,女=0)、年龄(25岁及以下=1,26~40岁=2,41~60岁=3,61岁及以上=4)、最高学历(小学以下=1,小学及以上、高中以下=2,高中及以上、本科以下=3,本科及以上=4)、年收入(1万元以下=1,1万元~<3万元=2,3万元~<5万元=3,5万元~<8万元=4,8万元及以上=5)。

(三)模型构建

本文借鉴温忠麟等[26]的做法,采用逐步回归法对个人规范的中介机制进行检验,构建如下模型:

ZY=a0+a1HG+a2ZR+a3JZG+

a4SHGF+a5Con+εi

(1)

GF=b0+b1HG+b2ZR+b3JZG+

b4SHGF+b5Con+εi

(2)

ZY=c0+c1HG+c2ZR+c3JZG+

c4SHGF+c5GF+c6Con+εi

(3)

模型(1)至(3)中,ZY表示农村居民生活垃圾自愿分类行为,HG、ZR、JZG、SHGF分别表示后果意识、责任归属、生态价值观、社会规范,GF表示个人规范,Con是控制变量的集合(包括性别、年龄、最高学历和年收入),εi是随机误差项。

四、结果与分析

(一)共同方法偏误检验

为了避免潜变量之间由于使用同一种测量方法而出现伪相关,采用Harman的单因子法来检验共同方法偏误。结果显示,未旋转的第一个因子方差解释量为36.36%,低于检验标准值(40%),说明本文数据不存在共同方法偏误问题,研究结果具有一定的可靠性。

(二)信度和效度检验

1.信度检验

通过克朗巴哈系数和组合信度对问卷进行信度检验,结果如表1所示。由表1可知,各潜变量的克朗巴哈系数介于0.673到0.917之间,均大于0.6;CR值介于0.864到0.948之间,均大于0.7。这说明量表的稳定性及内部一致性较好,问卷整体可信度较高。

2.效度检验

根据表1结果可知,各潜变量的KMO值均大于等于0.5,这表明研究量表适合进行因子分析。采用因子载荷值、平均方差抽取量(AVE)和组合信度(CR)检验收敛效度,检验基准值分别为0.50、0.50和0.70。由表1可知,各潜变量的因子载荷值均大于等于0.706,AVE值均在0.645及以上,CR值最低为0.864,均远大于基准值,说明模型各潜变量均具有较好的收敛效度。

表1 信度和效度检验结果

为了能够在测量潜变量时对所观测到的数值加以区分,采用平均方差抽取量(AVE)进行区别效度检验,结果如表2所示。各潜变量之间的相关系数都小于各潜变量的AVE值的平方根,这表明模型各潜变量之间具有较好的区别效度。

表2 区别效度检验结果

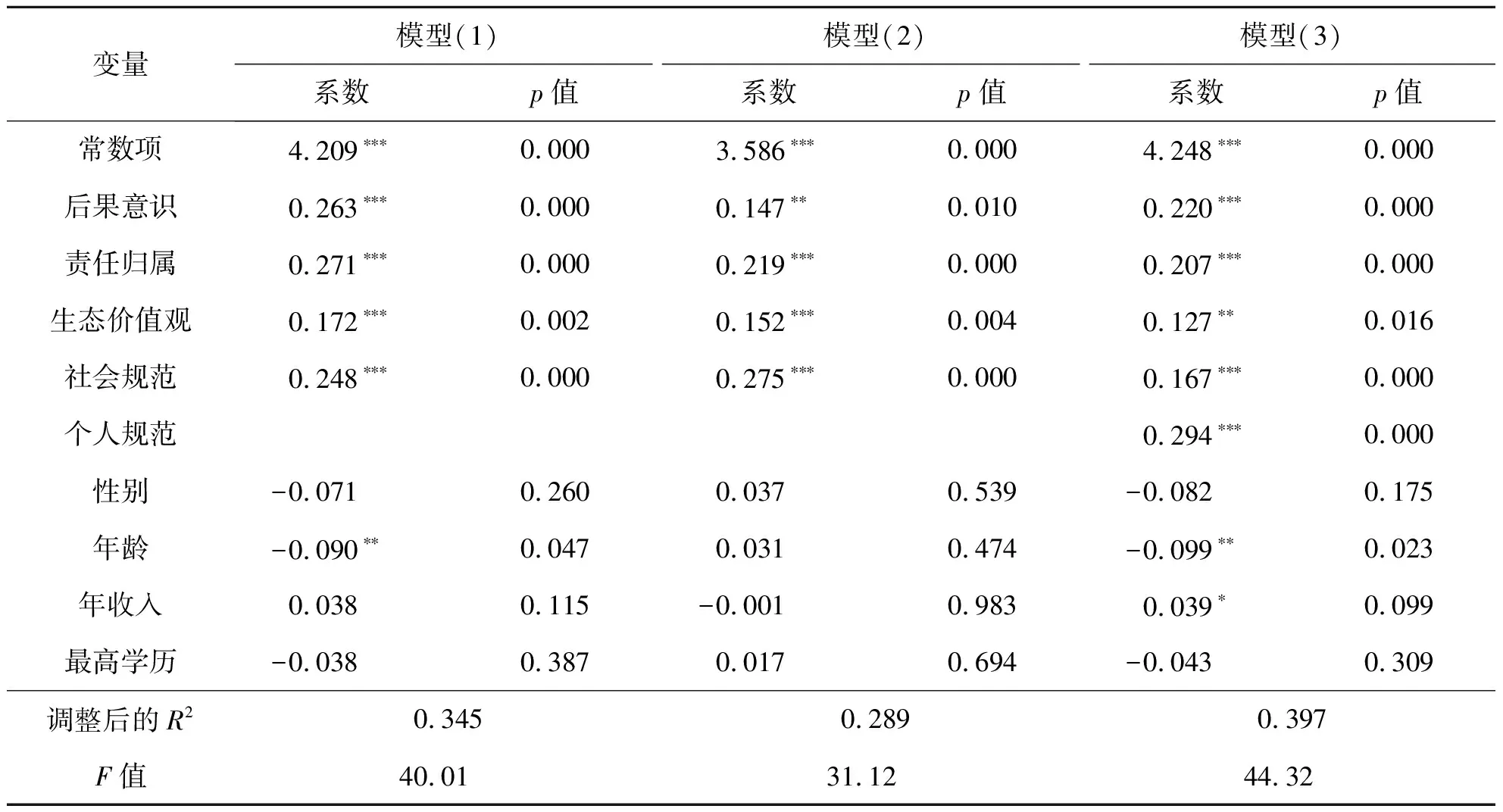

(三)模型估计结果

考虑到核心解释变量之间可能存在多重共线性,在对模型(1)进行基准回归之前,采用方差膨胀因子法对所有核心解释变量进行共线性诊断,以保证回归结果的可靠性。结果显示,所有核心解释变量的方差膨胀因子(VIF)均在1.08到1.52之间,低于检验标准值(2.0),说明本文选取的核心解释变量之间不存在严重的多重共线性。农村居民生活垃圾自愿分类行为影响因素的估计结果如表3所示。

从表3中模型(1)的估计结果可知,后果意识对农村居民生活垃圾自愿分类行为有显著正向作用,这表明提高农村居民对不实施生活垃圾分类行为危害的后果意识,会促使农村居民自愿实施生活垃圾分类行为。可能的解释是农村居民意识到如果不对生活垃圾进行分类,会破坏生态环境,影响自己的身体健康,还可能会影响农业生产。考虑到不进行生活垃圾分类产生的不利后果,农村居民就会主动实施垃圾分类。

表3 农村居民生活垃圾自愿分类行为影响因素的估计结果

责任归属对农村居民生活垃圾自愿分类行为的影响显著为正,说明农村居民对不实施生活垃圾分类行为产生的不良后果的责任归属感越强烈,就越有可能自愿实施生活垃圾分类。这是因为当农村居民意识到不对生活垃圾进行分类会产生严重的环境问题,觉得自己有责任保护环境时,这种责任感会促使农村居民自觉对生活垃圾进行分类。

生态价值观对农村居民生活垃圾自愿分类行为有显著正向影响,表明农村居民越具有生态价值观,越会对生活垃圾进行主动分类。原因可能在于有生态价值观的农村居民的环保意识更强,更会认为自己应该保护环境,在日常生活中为保护环境而自愿对生活垃圾进行分类的可能性越大。

社会规范对农村居民生活垃圾自愿分类行为有显著正向作用,说明社会规范对农村居民生活垃圾自愿分类行为有促进作用。可能的解释是当农村居民发现周围大多数人都对生活垃圾进行分类时,社会规范会引发他们的从众心理、激发他们的内在道德规范,农村居民出于合群、道德压力等原因主动进行生活垃圾分类的可能性会比较大。

(四)稳健性检验

为考察基础回归估计结果的稳健性,参考国际上公认的老龄人口划分标准,首先将样本农村居民划分为60岁及以上的“老龄组农村居民”和60岁以下的“年轻组农村居民”,然后分别对这两组样本数据进行回归,以检验其稳健性,检验结果如表4所示。从表4的回归结果可以看出,年轻组农村居民样本和老龄组农村居民样本各核心解释变量的回归系数符号及显著性与模型(1)的回归结果基本一致,表明基础回归结果是稳健的。

表4 稳健性检验回归结果

(五)中介效应检验

表3的回归结果显示,后果意识、责任归属、生态价值观和社会规范对个人规范均有显著正向影响,个人规范对农村居民生活垃圾自愿分类行为的影响也显著为正,这表明后果意识、责任归属、生态价值观和社会规范可以通过个人规范间接影响农村居民生活垃圾自愿分类行为。

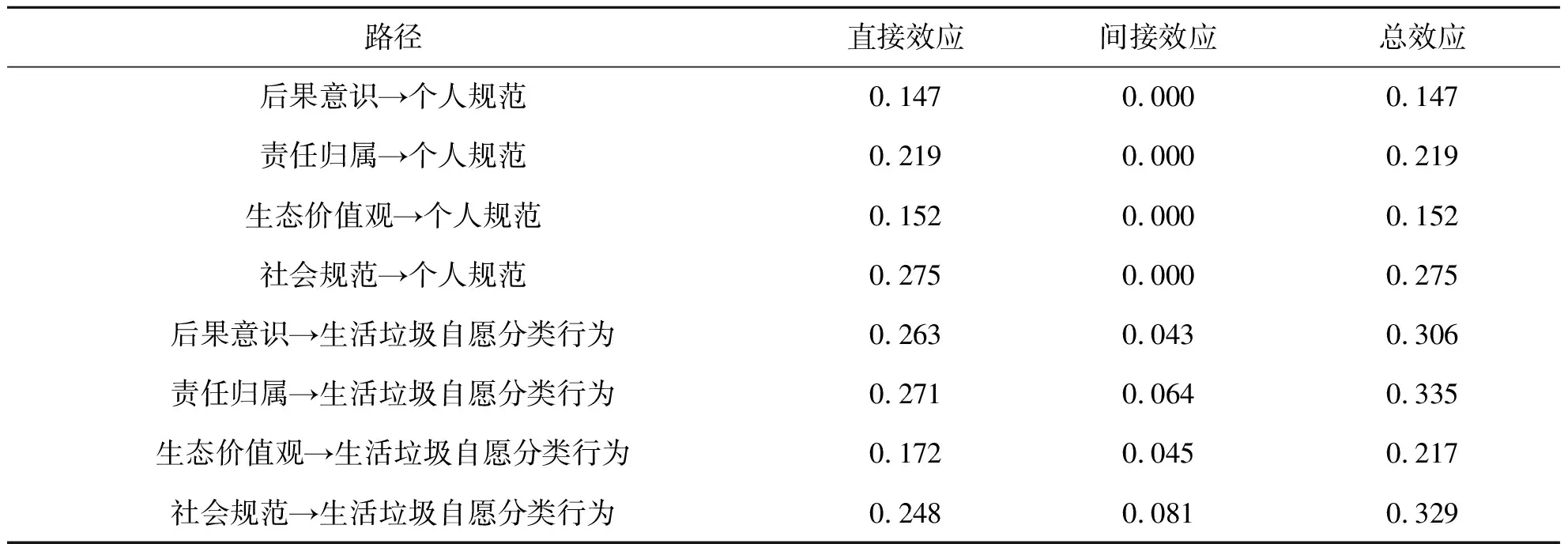

为了进一步探讨各潜变量之间的直接效应、间接效应和总效应,将计算结果进行汇总,如表5所示。从表5可知,对农村居民生活垃圾自愿分类行为影响最大的变量是责任归属(总效应为0.335),其次是社会规范(总效应为0.329)。对农村居民个人规范影响最大的变量是社会规范(总效应为0.275),其次是责任归属(总效应为0.219)。因此,要促进农村居民生活垃圾自愿分类行为,最重要的是以环保宣传教育等方式提高农村居民的环保责任归属感,其次是通过示范效应和社会舆论压力增强农村居民的社会规范感知,以此提升农村居民的个人规范意识,进而促进他们的生活垃圾自愿分类行为。

表5 潜变量之间的直接效应、间接效应和总效应

五、结论与建议

本文采用调查国家生态文明试验区江西省593位农村居民所得的数据,将社会规范和生态价值观引入规范激活理论分析框架,研究农村居民生活垃圾自愿分类行为发生机制。结果表明:后果意识、责任归属通过个人规范间接影响农村居民生活垃圾自愿分类行为;生态价值观和社会规范既可以直接影响农村居民生活垃圾自愿分类行为,又可以通过个人规范间接影响农村居民生活垃圾自愿分类行为;对农村居民个人规范影响程度最大的是社会规范;对农村居民生活垃圾自愿分类行为正向影响程度最大的是责任归属,随后依次是社会规范、后果意识、生态价值观。

基于上述研究结论,提出以下政策建议:(1)增强农村居民环保意识和责任感。政府要借助广播、电视、网络等媒体平台大力宣传农村居民与环境之间的联系,如报道恶劣环境对人的负面影响、制作“保护环境,人人有责”的公益性短视频、宣传生活垃圾分类行为产生的环境效益等。通过让农村居民意识到自己与环境之间的不可分割性,来强化农村居民的环境危害后果意识和责任归属感,促进农村居民环保个人规范的形成。(2)培育农村居民正确的生态价值观。政府应定期组织农村居民开展各种形式的环保活动,例如生活垃圾分类知识竞赛和生活垃圾分类比赛等,对农村居民进行环保宣传教育,以提升农村居民的环保责任感和认同感,培育农村居民正确的生态价值观。(3)提升农村居民生活垃圾分类行为的社会规范感知。政府要对自主实施生活垃圾分类行为的农村居民进行公开表彰和奖励,并借助广播、电视、网络等媒体宣扬他们的环保行为,充分发挥他们的示范效应,以营造良好的社会氛围,提升农村居民生活垃圾分类行为社会规范感知,促使农村居民将生活垃圾分类行为社会规范转化为个人规范,主动实施生活垃圾分类行为。