C-反应蛋白 低密度脂蛋白胆固醇和嗜酸性粒细胞绝对值计数对急性脑梗死患者溶栓后出血转化的风险量化评估价值

2022-05-16张晓霞曹明善

张晓霞, 牛 翠, 曹明善, 杨 华

急性脑梗死(acute cerebral infarction, ACI)是脑卒中的一种常见类型疾病,具有高致残率、高致死率及高复发率,故临床上早发现、及时干预治疗对于改善患者预后有重要意义[1]。目前,静脉注射阿替普酶进行溶栓治疗是最有效的恢复血流灌注的方法,可有效改善患者转归,但静脉溶栓治疗后容易出现脑梗死出血转化(hemorrhagic transformation, HT),发生率为10%~48%[2-3]。HT与ACI患者的临床转归不良相关,可增加发病后3个月内的致残率、致死率,导致溶栓治疗临床运用受限[4]。静脉溶栓治疗后发生HT的病理机制复杂,国外Meta分析[5]显示,高血糖、年龄、房颤等均与HT的发生密切相关,C-反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)、嗜酸性粒细胞等均参与疾病的发生、发展,其表达水平与患者发病后不良相关。但关于CRP、LDL-C及嗜酸性粒细胞在预测静脉溶栓治疗后HT中的价值尚不明确,基于此,本研究将通过实例进一步探讨,并通过建立量化评估风险模型评价3个指标的联合预测价值。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择邢台市第三医院2018年10至2020年12月期间收治的166例ACI患者为研究对象,均接受溶栓治疗。本研究经医院伦理委员会批准(编号:2020-KY-22),且患者均签署知情同意书。

1.2纳排标准 纳入标准[6]:①年龄均不低于18周岁;②术前经头颅CT血管成像或磁共振血管成像检查,符合《急性缺血性脑卒中血管内治疗专家共识》中的诊断标准;③发病至静脉溶栓治疗时长<4.5 h;④无意识障碍,患者及其家属均对本研究知情且签署知情同意书。排除标准:①合并出血倾向或者脑出血;②预计生存期不足3个月;③合并严重心、肝、肾功能不全或恶性肿瘤,全身性免疫系统疾病;④近期有外科手术史、严重头部创伤;⑤妊娠或哺乳期妇女。

1.3临床资料及治疗方法 录入所有入组病例的基本资料,包括年龄、性别、吸烟史、高血压、高血脂、糖尿病史等。对出现临床症状且持续时间<4.5 h并符合静脉溶栓适应证的患者给予阿替普酶静脉溶栓治疗,治疗剂量为0.9 mg/kg,最大剂量低于90 mg,首先1 min内以10%的剂量静脉推注,剩余剂量则在60 min内缓慢静脉滴注完毕。

1.4HT判定方法 静脉溶栓治疗24 h后根据头颅复查CT结果进行判定,即发病后首次CT检查未发现出血,24 h后头颅复查CT结果显示颅内出血[7]。

1.5CRP、LDL-C及嗜酸性粒细胞 患者在入院时抽取外周肘静脉血,采用乳胶免疫比浊法检测血清CRP水平,检测试剂盒购自宁波瑞源生物科技有限公司,正常参考值为0~6 mg/L,批内、批间变异系数分别为≤6%、≤10%。采用CELL-DYN3700全自动血细胞分析仪(美国Abbott公司)检测外周血嗜酸性粒细胞绝对值计数。采用AU400型全自动生化分析仪(日本OLYMPUS公司)检测血清LDL-C水平。

2 结果

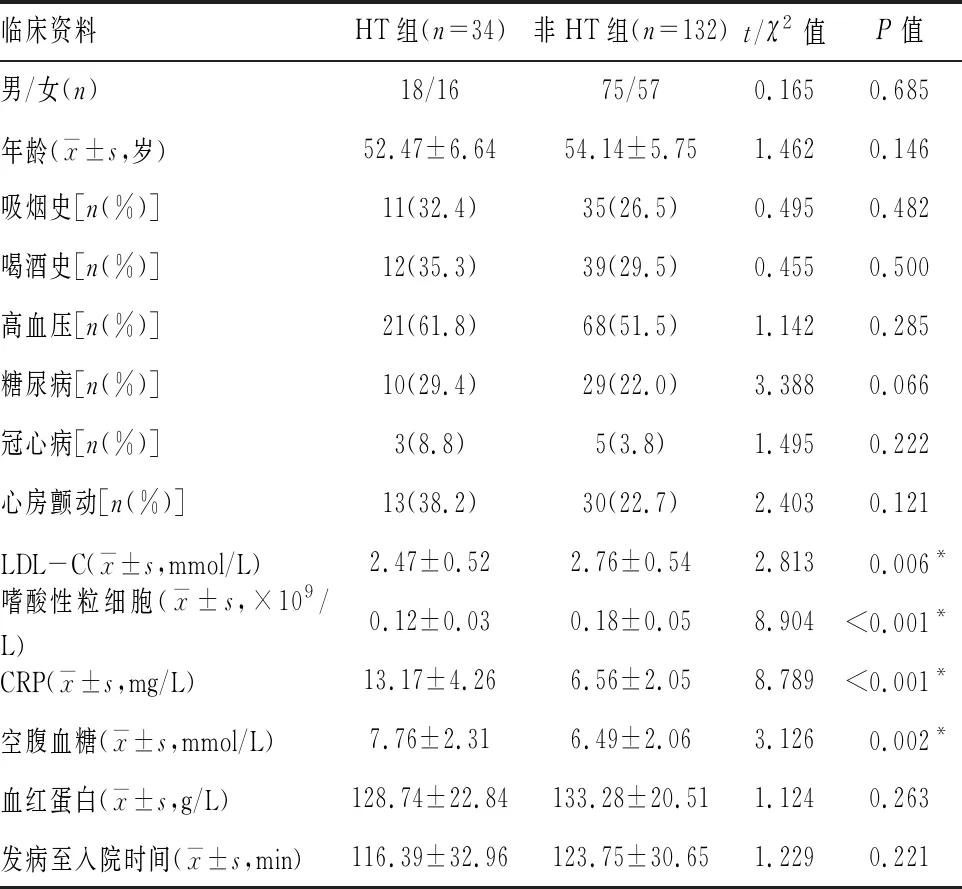

2.1临床资料比较 两组患者性别、年龄、病史和基础疾病等一般资料差异无统计学意义(P>0.05);HT组LDL-C和嗜酸性粒细胞低于非HT组,而CRP和空腹血糖高于非HT组(P<0.05)。见表1。

表1 HT组与非HT组ACI患者临床资料比较

2.2溶栓治疗后发生HT的Logistic回归分析 将表1中有统计学意义的因素作为自变量,将是否发生HT(是=1、否=0)作为因变量进行Logistic 回归分析。结果显示,LDL-C(OR=0.537,95%CI0.332~0.869)、嗜酸性粒细胞(OR=0.455,95%CI0.252~0.823)、CRP(OR=2.121,95%CI1.221~3.687)以及空腹血糖(OR=1.709,95%CI1.091~2.677)均是溶栓治疗后发生HT的影响因素。见表2。

表2 ACI患者溶栓治疗后发生HT的Logistic回归分析

2.3LDL-C、嗜酸性粒细胞及CRP对溶栓后HT的预测价值 ROC曲线分析显示,LDL-C、嗜酸性粒细胞及CRP预测溶栓后HT的AUC分别为0.806、0.805、0.780,见表3。

表3 LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP对ACI患者溶栓后HT的预测价值

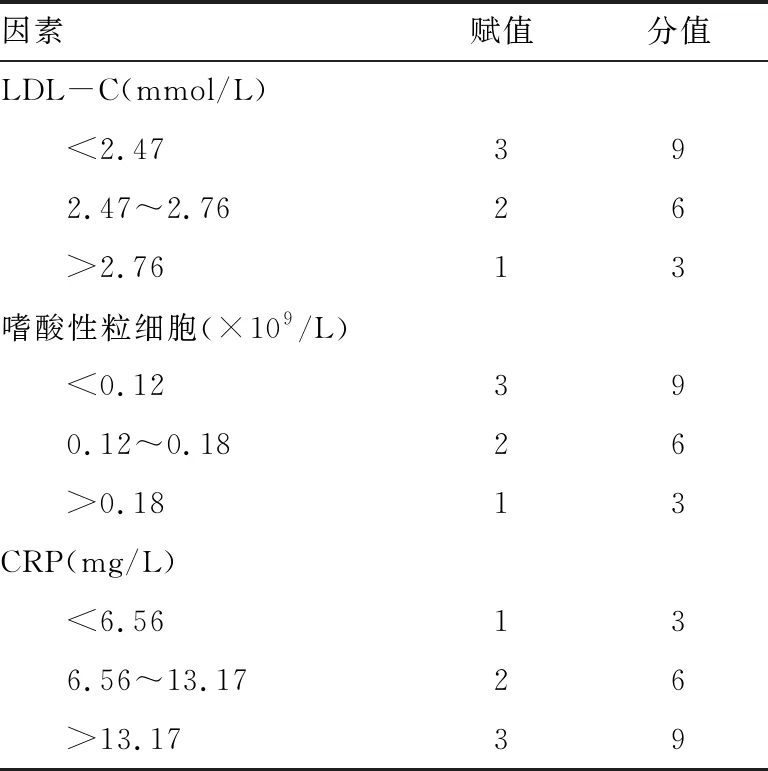

2.4量化评分建立风险模型 本研究将LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP进行量化分析,各变量赋值分数见表4。入组患者得分为9~27(16.26±2.53)分,其中HT组、非HT组得分分别为(15.86±2.28)分和(17.81±2.43)分,差异有统计学意义(t=4.387,P=0.022)。ROC曲线显示,得分最佳截断值为17.43分,AUC为0.859(95%CI0.790~0.928),明显高于三指标单独诊断,预测HT的敏感度、特异度分别为76.47%、86.36%。

表4 预测ACI患者溶栓后HT风险模型各变量赋值分数

3 讨论

ACI患者的病理特点为脑供血不足、脑血管狭窄及脑组织坏死,主要由脑血栓形成、粥样硬化而引起,若救治不及时可导致缺血级联放大反应,进而引起脑坏死、神经功能损伤[8]。静脉溶栓治疗是早期救治ACI的有效方法,其安全性和有效性已得到临床认可,但临床运用发现HT是静脉溶栓治疗的常见并发症,甚至出现颅内出血,一定程度上增加了临床不良转归风险。HT的发生涉及多种病理生理机制,如炎症反应、血脑屏障破坏、再灌注损伤及侧支循环建立等[9]。

本研究结果显示,入组患者中34例(20.48%)发生HT,其中HT组的LDL-C和嗜酸性粒细胞低于非HT组,而CRP和空腹血糖高于非HT组(P<0.05),表明LDL-C和嗜酸性粒细胞与HT的发生负性相关,而高CRP和高血糖可促进HT的发生。邢灿等[10]研究发现,入院24 h内的患者血清CRP水平明显增加,且可有效预测静脉溶栓治疗后HT风险,其作用机制可能为CRP可介导血管内皮损伤、脑梗死血脑屏障损伤,引起微环境改变,从而参与溶栓后HT的发生、发展。

高脂血症是ACI的重要危险因素,而他汀类药物可通过降低LDL-C水平而预防ACI。Amarenco 等[11]研究表明,LDL-C每降低1 mmol/L,则脑卒中风险降低可达23.5%,表明LDL-C与疾病的发生发展密切关联。Lin等[12]认为,ACI患者在接受溶栓治疗后LDL-C水平越低,则HT发生风险越高,且LDL-C<3.36 mmol/L是溶栓治疗后24 h发生HT的独立预测指标。本研究Logistic回归分析结果进一步表明,LDL-C是ACI患者溶栓后HT的影响因素,对低水平LDL-C的患者需谨慎采取降脂治疗,预防HT的发生。

ACI不仅仅是脑血管疾病,也属于免疫介导疾病,其中嗜酸性粒细胞是调控免疫反应、过敏反应的核心免疫细胞,有研究[13-14]发现,急性缺血性卒中患者的嗜酸性粒细胞偏低是导致发病后2个月内死亡的危险因素。本研究Logistic 回归分析显示,嗜酸性粒细胞(OR=0.455,95%CI0.252~0.823)是溶栓治疗后发生HT的影响因素,与姚美芬等[15]研究结果相近,即嗜酸性粒细胞绝对值计数≥0.11×109/L的急性缺血性卒中患者静脉溶栓后出现HT风险降低57.2%。嗜酸性粒细胞在血管内皮细胞生长因子作用下可促进血管生成,降低缺血导致的血脑屏障通透性破坏,起到神经保护作用[15-16]。

本研究ROC曲线分析显示,LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP预测溶栓后HT的AUC分别为0.806(95%CI0.715~0.898)、0.805(95%CI0.740~0.869)和0.780(95%CI0.687~0.873),表明LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP对ACI患者溶栓后HT的发生具有良好的预测价值。单一指标波动幅度较大,如降脂治疗影响LDL-C水平,CRP是急性时相蛋白,表达水平容易受到应激反应、机体感染、组织损伤等因素的影响,影响诊断特异性,进而造成假阳性,降低预测效能。本研究采用量化评分风险模型分别对不同水平的LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP进行赋值和评分,最终以三者总得分为最终评价指标,采用ROC曲线分析显示预测HT的AUC为0.865(95%CI0.802~0.923),明显高于3个指标单独预测,表明量化评分风险模型可提高对ACI患者溶栓后HT的预测价值。在临床实践中,需关注LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP表达水平,例如降脂治疗对缺血性卒中的预防作用超过脑出血风险,但并非血清LDL-C水平越低则越有利于缺血性卒中的预防,同时加强血糖管理和检测,从而避免临床不良转归。

本研究存在一定局限性:单中心回顾性研究,样本量较少,可能存在一定程度的偏倚;未能进一步分析LDL-C、嗜酸性粒细胞、CRP与不同HT类型之间的关系,今后仍需扩大样本量进行充分论证。

综上所述,CRP、LDL-C、嗜酸性粒细胞绝对值计数是ACI患者溶栓后HT的影响因素,根据以上3个指标建立的量化评分风险模型可提高对溶栓后HT的预测效能。