CD63联合抗凝血酶-Ⅲ对脓毒症患者继发MODS的预测价值

2022-05-16莫伟斌欧阳婉爱范少峰梁英杰

莫伟斌, 欧阳婉爱, 范少峰, 梁英杰

脓毒症是一种由感染导致的全身炎症反应综合征,是烧伤、创伤、休克等重症患者的高发并发症之一,部分病例可继发内分泌、代谢及凝血等多种系统性紊乱,导致多器官功能障碍综合征(MODS)等严重并发症[1],最终引起患者死亡[3]。全球现阶段一年超过1900万人发生脓毒症,并且发病率还在逐年上升[2]。因此,对脓毒症发病机制的研究一直是临床科研的热点,近年来,凝血系统功能紊乱与脓毒症的密切联系受到了更多关注[4]。与普通的感染患者比较,对脓毒症患者可能发生MODS的早期评估和预测,对于诊治方案的制定、预后的改善均有重要价值[5]。凝血功能障碍是MODS发生、发展过程中的关键环节,而抗凝血酶-Ⅲ(AT-Ⅲ)、血小板功能状态则在此环节中扮演了重要角色。其中血小板可直接被内毒素和促炎细胞因子激活,被激活的细胞膜为凝血的发生提供了基础条件[6]。因此,对血小板相关参数的监测,可以及时识别凝血功能的异常,进而预测脓毒症继发MODS的几率。作为一种糖蛋白,CD63存在于血小板颗粒膜上,相关研究[7]表明,其可作为血小板聚集及活化标志物,可以早期、准确评估血小板功能状态,已应用于多种免疫性、血栓性疾病等。AT-Ⅲ在脓毒症中出现明显下降,且与预后相关, 监测AT-Ⅲ活性对脓毒症患者的预后具有重要意义[8-9]。目前,对脓毒症患者继发MODS通过CD63、AT-Ⅲ来评估和预测的相关研究还较少,故本研究主要探讨脓毒症患者CD63阳性率、AT-Ⅲ活性与病情严重程度的相关性及其对继发MODS的预测价值。

1 资料与方法

1.1研究对象 患者来源于2018年2月至2021年2月广州医科大学附属市八医院重症医学科(ICU)。诊断标准:符合脓毒症和MODS诊断标准[10]。排除标准:孕妇,急慢性心脑血管疾病,急慢性肝病,血栓性疾病,自身免疫性疾病,患有恶性肿瘤,糖尿病,年龄>80周岁或<18周岁。同时,在患者入组前 2 周内应无使用对血小板或凝血功能有明确作用的药物史。

1.2分组 本研究共纳入脓毒症患者60例,根据7 d内是否继发MODS将脓毒症患者分为MODS组(n=30)和非MODS组(n=30)。

1.3治疗方法 纳入后按照2016年脓毒症与脓毒性休克处理国际指南[11]进行治疗。并且在连续性肾脏替代治疗(CRRT)中使用枸橼酸体外抗凝治疗(均未出现枸橼酸蓄积),以此降低对凝血功能的影响。患者静脉留置导管,建立血管通路,采用1000 mL生理盐水冲洗管路,采用金宝Prismaflex CRRT进行肾脏替代治疗,滤器为M100,枸橼酸浓度 3.0 mmol/L。治疗模式为连续静脉-静脉血液滤过透析(CVVHD),血流量为200 mL/min,置换液总量为72 L,超滤时间48 h内,1周治疗2次。两组患者在行CRRT治疗前需完成首次血液样本抽取,否则不可列为研究对象。

1.4一般资料 收集患者的性别、年龄数据及28 d内预后(死亡或生存)。检验并记录入院后患者血小板计数(PLT)、血白细胞计数(WBC)、凝血功能[D-二聚体、AT-Ⅲ活性、活化部分凝血活酶时间(APTT)及凝血酶原时间(PT)]和降钙素原(PCT)、C-反应蛋白(CRP)、血乳酸(Lac),以及患者序贯器官衰竭评分(SOFA)、急性生理学及慢性健康状况评估系统Ⅱ(APACHEⅡ)评分等数据。

1.5检测指标

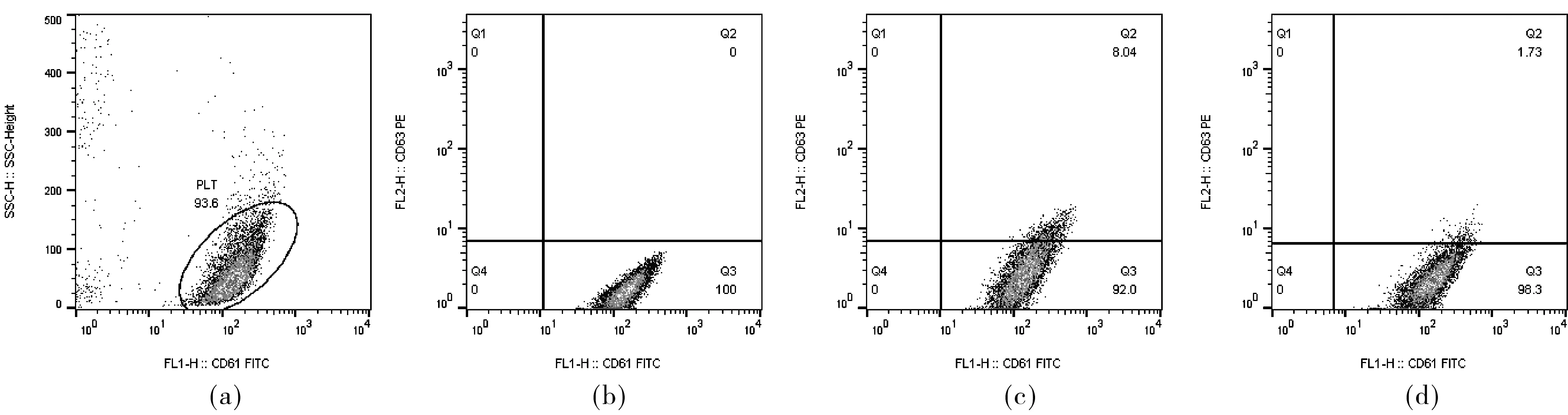

1.5.1 CD63阳性率检测 分别在入院24 h内和第3天时抽取静脉血2 mL,血样采用乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝后,即时检测并记录数据。检测方法:对CD61和CD63采用异硫氰酸荧光素(FITC)和荧光素藻红蛋白(PE)分别标记,取适量与吸取的样本轻轻混匀,避光孵育(25 ℃)15 min后,立即终止反应[加入2 mL磷酸缓冲盐溶液(PBS)]并使用流式细胞仪进行检测。采用FlowJo 9.0版流式细胞分析软件对结果进行分析,测定CD63阳性细胞百分比及平均荧光强度(见图1)。

注:(a)为通过侧向散射(SSC)和CD61圈定血小板;(b)为阴性对照组;(c)为MODS组CD63的阳性表达率;(d)为非MODS组CD63的阳性表达率

1.5.2 AT-Ⅲ活性检测 应用发色底物法将受检血浆加入过量凝血酶, 使AT-Ⅲ与凝血酶形成1∶1的复合物, 剩余的凝血酶作用于发色底物S-2238, 释放出显色基团对硝基苯胺(PNA),显色深浅与剩余凝血酶呈正相关,而与AT-Ⅲ呈负相关, 根据受检者吸光度A值从标准曲线中计算出AT-Ⅲ吸光度A的含量。

1.5.3 预测及评价 采用SOFA评分与APACHEⅡ评分评价疾病严重程度,分数越低,疾病严重程度越低。

2 结果

2.1非MODS组与MODS组各项指标比较 与非MODS组比较,MODS组平均年龄升高(P<0.05);两组性别比较差异无统计学意义(P>0.05); MODS组的CD63阳性率表达水平明显增高、PCT明显增高及血Lac明显增高(P均<0.05),而AT-Ⅲ活性明显下降(P<0.01);MODS组的PLT降低,PT增高,差异均有统计学意义(P<0.05)。而两组血WBC、CRP、D-二聚体及APTT比较差异无统计学意义(P>0.05)。与非MODS组比较,MODS组SOFA评分与APACHEⅡ评分更高,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 MODS组与非MODS组脓毒症患者各项指标的比较

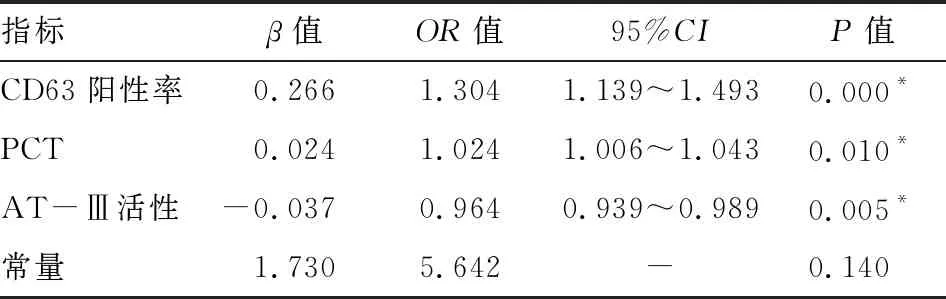

2.2脓毒症患者继发MODS的多因素Logistic回归分析 二元Logistic回归显示,CD63阳性率、AT-Ⅲ活性和PCT是脓毒症继发MODS的独立危险因素(P<0.05),见表2。

表2 Logistic回归分析判断脓毒症患者继发MODS的独立危险因素

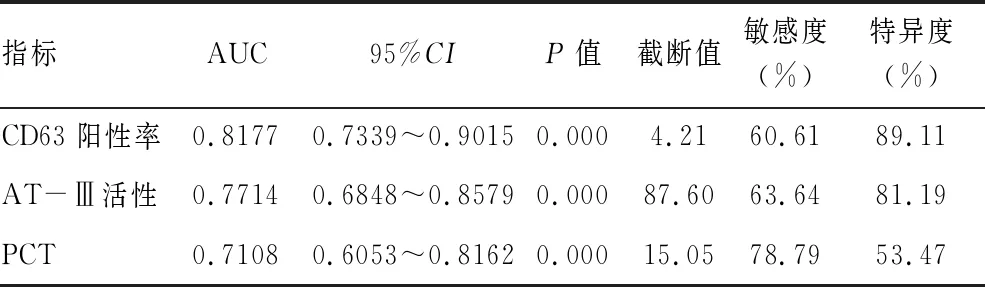

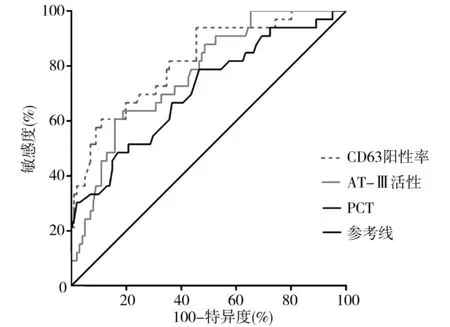

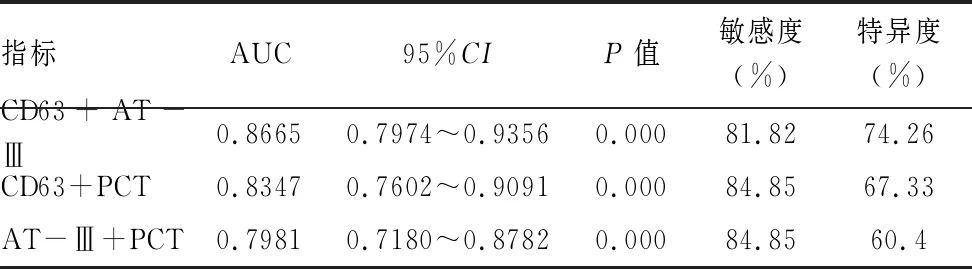

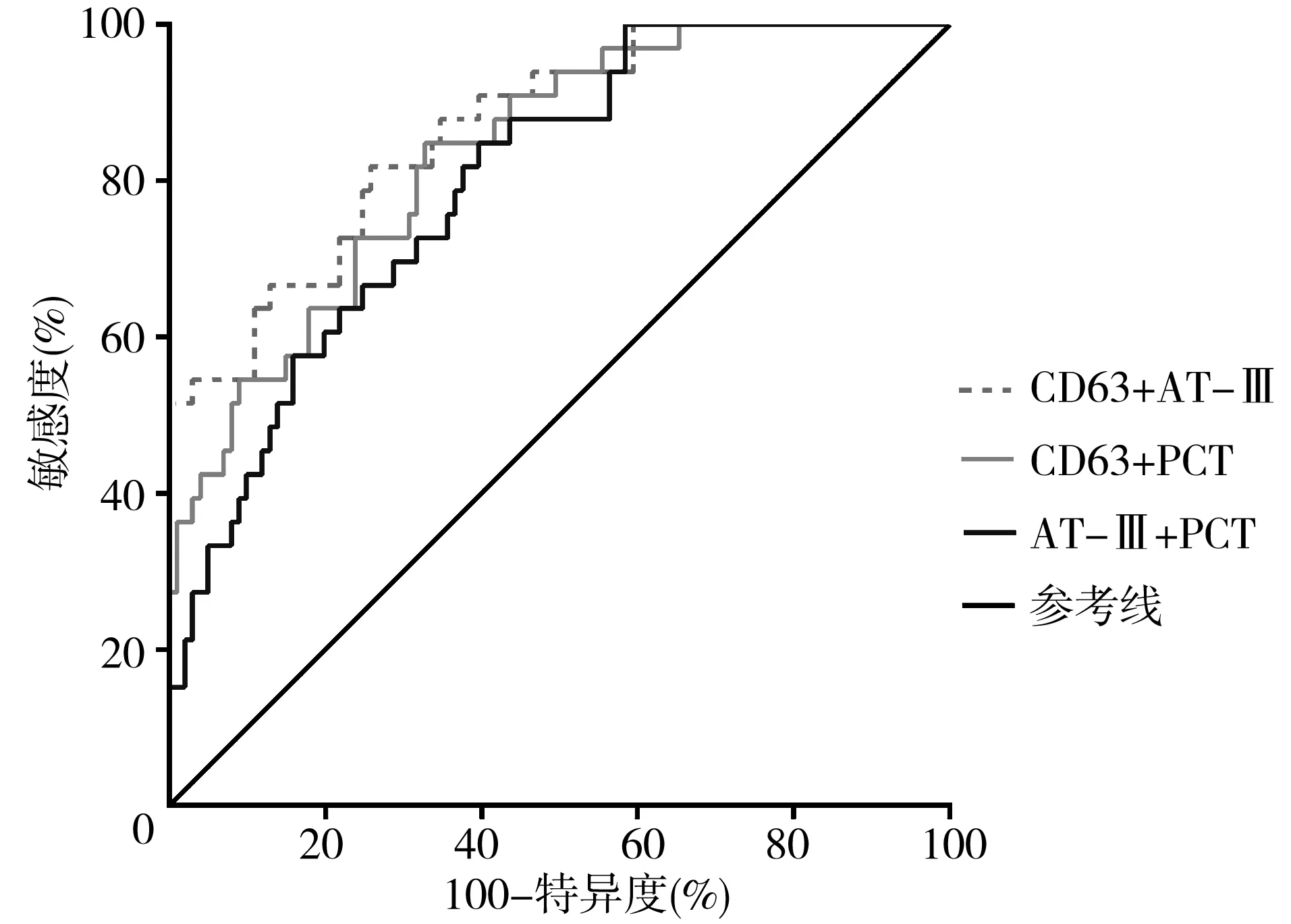

2.3CD63联合AT-Ⅲ对脓毒症患者继发MODS的预测价值 ROC曲线分析显示,CD63阳性率预测脓毒症患者继发MODS的曲线下面积(AUC)为0.8177(95%CI0.7339~0.9015,P<0.001),AT-Ⅲ预测脓毒症患者继发MODS的AUC为0.7714(95%CI0.6848~0.8579,P<0.001),见表3、图2。CD63联合AT-Ⅲ对脓毒症继发MODS可能具有更好的预测能力(AUC=0.8665,敏感度81.82%,特异度74.26%),见表4、图3。

表3 CD63、AT-Ⅲ和PCT对脓毒症患者继发MODS的预测能力

图2 CD63、AT-Ⅲ、PCT单独预测脓毒症患者继发MODS的ROC曲线

表4 三种预测因子对脓毒症患者继发MODS的联合预测能力

图3 CD63、AT-Ⅲ、PCT两两联合预测脓毒症患者继发MODS的ROC曲线

3 讨论

脓毒症是ICU的常见病,与内分泌、免疫、代谢系统对感染的紊乱关系密切,若病情急剧恶化导致多系统严重紊乱,即转化为MODS、休克,甚至死亡。根据最新的脓毒症相关研究,区分感染和脓毒症的关键因素就在于器官功能障碍和宿主免疫反应失调的情况,而患者预后往往与器官功能障碍的严重程度密切相关[12]。可见,在脓毒症患者的治疗方案制定及预后改善的过程中,对可能继发MODS的高危患者进行早期预测具有重要和现实的临床意义。

近期相关研究表明,在脓毒症的病理生理过程中,凝血功能紊乱发挥着关键作用,轻症患者在感染相关的炎症因子介导下,引起凝血酶合成与生理性抗凝之间的失衡,出现PLT下降和(或)凝血因子活性改变。伴随病情恶化,凝血因子持续减少,纤溶功能减低,三成以上危重患者会继发弥漫性血管内凝血(DIC),最终导致微循环衰竭、MODS。与此同时,凝血系统活化可使炎症反应加剧,使病情迅速恶化[13]。

CD63(溶酶体相关膜蛋白-3,LAMP-3)属于四跨膜蛋白家族成员之一,在血小板活化后才能转移到质膜上,因此被认为与血小板的活化密切相关[14],近年来CD63常作为有效的血小板活化的标志物[15]。本研究表明,CD63阳性率表达水平在ROC曲线分析中AUC>0.8,特异度更高,可作为脓毒症患者继发MODS的独立危险因素,对脓毒症预后的早期判断具有重要临床预测价值。

AT-Ⅲ本质是一种单链糖蛋白,主要在肝实质细胞内合成,可以协同多种特定蛋白来抑制凝血过程,是机体抗凝系统要素之一。相关研究[9]证实,伴随脓毒症患者病情进展,脓毒症时AT-Ⅲ活性可降低至正常的20%~40%,其原因是多方面的,包括肝脏中AT-Ⅲ的合成减少;AT-Ⅲ与凝血酶结合导致其消耗增加;活化的中性粒细胞可释放弹性酶等,从而加剧AT-Ⅲ的活性表达;毛细血管通透性改变,使部分AT-Ⅲ漏出等[8-9]。此时体内凝血系统过度激活,大量凝血酶与纤维蛋白被迅速释放,最终发生机体凝血与抗凝两个系统之间失衡[13]。

有研究[9]显示,AT-Ⅲ还与脓毒症患者的病情严重程度及预后有密切关联。但将早期脓毒症患者AT-Ⅲ活性表达水平作为识别继发MODS的风险预测因子,尚缺少相关报道。本研究结果表明,脓毒症早期AT-Ⅲ活性表水平与患者疾病严重程度相关,MODS组早期AT-Ⅲ活性表达水平明显低于非MODS组。且ROC曲线分析显示,早期AT-Ⅲ活性可以作为预测脓毒症患者继发MODS的可靠指标,且敏感度和特异度皆较高,可以认为,AT-Ⅲ是患者发生MODS的独立危险因素。而通过ROC曲线分析可进一步发现,将CD63阳性率及早期AT-Ⅲ活性进行联合分析,对脓毒症患者继发MODS的风险评估和预测可能具有更高的指导意义(AUC=0.8665,敏感度81.82%,特异度74.26%)。

本研究结果还可看出,作为经典炎症指标的血WBC结果跨度偏大,可能影响了其对脓毒症患者继发MODS的预后判断价值。结合临床实际,如部分病毒感染、免疫抑制及重症感染患者的血WBC可能升高不明显,甚至出现下降。PCT是以往脓毒症研究的热点,但其作为脓毒症预后指标的预测价值仍存在争议[16]。本研究中,PCT在非MODS组和MODS组患者中的表达确有差异,但能否作为脓毒症患者继发MODS的独立危险因素,有待更多证据支持。诚然,本研究的样本例数较少,若要更加全面地发掘早期CD63、AT-Ⅲ预测脓毒症患者继发MODS的价值,仍需多中心协作,增加样本量。

综上所述,CD63与AT-Ⅲ的早期表达水平对脓毒症患者的疾病严重程度及预后有一定的参考意义,其可作为预测患者是否继发MODS的有效生物标志物,两者联合分析可展现出更好的预测价值。