高中生乡村“三同”劳动教育课程的育人价值

2022-05-13姚训琪袁颢菁肖朝云

姚训琪 袁颢菁 肖朝云

(1.华南师范大学附属中学,广东广州 510630;2,3.华南师范大学旅游管理学院/华南生态文明研究中心,广东广州 511436)

一、引 言

2020年3月,中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出,将劳动教育纳入人才培养全过程,探索具有中国特色的劳动教育模式,以强化学生对劳动精神的理解。同年7月,教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,表明劳动教育成为我国中小学校教育研究与实践的重点和热点。尽管政策文章在强化中小学劳动教育,然而,青少年劳动教育弱化是近二十年来我国基础教育中不可忽视的问题[1]。华南师范大学附属中学是广东省内的重点中学,从1990年就提出“让学生到社会中去接受更深刻的教育”,组织学生深入农村与农户同吃、同住、同劳动(简称“三同”),进行真正的体验式劳动教育(习惯上称为“学农”),并逐步发展成为一门内容丰富、具有广泛社会影响力的特色课程。

国内有关劳动教育的研究自2013年以来出现爆发式增长。2018年,苗小燕和张冲通过文献计量法对650篇主题为“劳动树人”的论文进行量化分析,发现该领域的研究热点主要集中在立德树人、德育课程以及社会主义核心价值观等方面[2]。2021年,苗小燕对2017年以来中小学劳动教育的相关研究进行再次梳理,发现新时代劳动教育政策的发展完善推动了劳动教育研究的蓬勃发展,对达成新时代立德树人的育人目标具有战略意义[3]。此外,学者们从劳动教育的内涵和时代特点[4],劳动教育的作用[5],劳动教育与五育共举结合[6],劳动教育与具身德育[7]等方面开展了研究。总体上看,目前劳动教育的研究理论探讨较多,实践探索较少,教育政策研究较多,教育内容研究较少,实证研究更是少之又少。

中小学生的实践能力培养分为“劳动教育”“活动课”和“综合实践活动”三个主要阶段[8]。“三同”劳动教育本质上是一类实践性课程。以“劳动教育”和“课程”为关键词,在CNKI中搜索CSSCI所收录的文献,共得到225篇相关文献。以“中小学”为主题,可得到34篇相关文献。以国内外中小学的劳动教育课程实践为研究视角对文献的摘要进行筛选,最终得到15篇相关文献。在这15篇文献中,理论研究居多,实证研究较少。宁本涛等通过大量样本调查发现,青少年与教师、家长在劳动认知上有一定差异,青少年对劳动教育价值的认识仍需进一步提升,教师、学生、家长均对劳动教育持积极肯定的态度[9]。吕晓娟等,夏惠贤等,艾兴等则分别从百年及新中国成立以来我国劳动教育课程的发展历程,基本走向及特征趋势等进行了详细的阐述[10-12]。段福生等,姜婷等则将中小学劳动教育与职业教育结合,探索普职联动共建的中小学职业体验课程[13-14]。李群等,李绪明等,田友谊等,朱志勇等,牛瑞雪等主要从劳动教育课程策略方面开展研究[15-19]。殷世东则从背景、输入、过程和成果四个维度建构了基于CIPP课程评价模式的劳动教育课程评价体系[20],但该文仅给出了思路和理论基础,没有开展实证研究。从比较的视角看,德国中小学劳动教育课程的目标及考评有一定借签意义[21],俄罗斯及美国的中小学劳动素养提升策略也有一定启发。[22-23]综上所述,对于如何凝练劳动教育课程的育人价值,现有研究还有较大深入空间。

二、研究方法及数据处理

为准确地评估“三同”劳动教育课程的育人价值,本研究采用了以质性研究为主的研究方法。首先,研究者对早期(1990年代)及现阶段(2020年代)前后30多年设计、策划和实施劳动教育课程的数位“关键信息提供者”进行访谈,获得教师视角的“三同”劳动教育课程的育人价值。其次,通过ROST-CM软件,结合背对背关键词提取方法,以学生总结及校友回忆语料库为基础材料进行内容分析,考察学生视角的“三同”劳动教育课程育人价值。具体操作过程为:(1)收集和整理数据。为了降低乡村的发展及变化对课程效果的影响,故本研究选取了2016—2021年的学生总结,以及1990—2021年间的校友回忆为分析数据。同时对相同作者的总结进行剔除,最终获得21.8万字的文字材料并形成语料库,将文本保存为txt格式,便于后期分析。(2)进行数据处理。首先运用ROST-CM软件中的语义网络分析、高频特征词分析以及情感分析功能进行第一次分词处理。由于ROST-CM软件中自带的分词库中包含的词汇有限,较多的常见词汇缺失,故在整理文本过程中,把经常出现的名词、动词、形容词等进行归纳,并添加到系统分词库中。然后,将第一次分词结果中出现的无意义或不相关词汇添加到系统过滤词库中,进行第二次分词处理。对分词结果进行分析发现,有部分词汇词义相近。因此,为了更好地突出核心词汇,对文本中意思相近词汇进行替换。最后,将修正后的txt文本导入ROST-CM软件中,对文本内容依次进行语义网络分析、高频特征词分析以及情感分析。(3)数据分析。以ROST-CM所得到的关键词为基础数据,研究团队采用背对背关键词提取的方法,根据从教师视角得出的育人价值体系具体指标相对应的关键词进行归类整理,直到两组操作者在同一维度下得出的关键词趋于一致,然后以此数据为依据对劳动教育课程学生视角的育人价值进行分析。

三、研究结果和分析

(一)教师视角的“三同”劳动教育课程育人价值分析

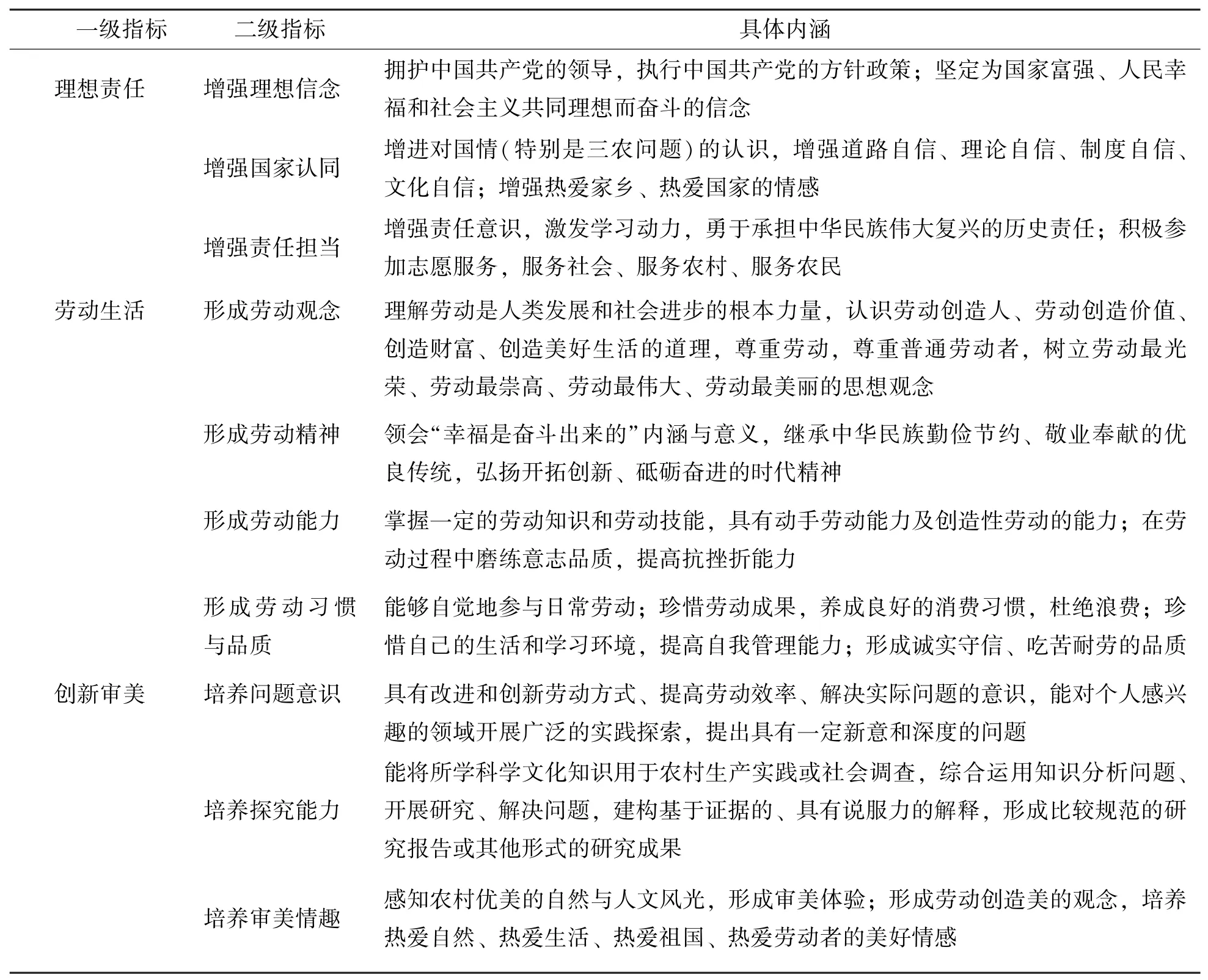

研究者首先对华南师范大学附属中学20世纪90年代初负责策划及组织学农实践活动的2位负责人进行了半结构式访谈,访谈内容围绕当初为什么设计这个课程,这个课程的育人目标是什么,具体内涵是什么,育人价值如何体现。其次,研究者对当下组织课程实施的3位负责人进行访谈,访谈内容考察课程的目标体系及其发展变化。最后整理出华南师范大学附属中学“三同”劳动教育课程的育人价值体系(如表1所示)。

表1 华南师范大学附属中学“三同”劳动教育课程育人价值体系

(二)学生视角的“三同”劳动教育课程育人价值分析

1.词频、语义网络及情感分析

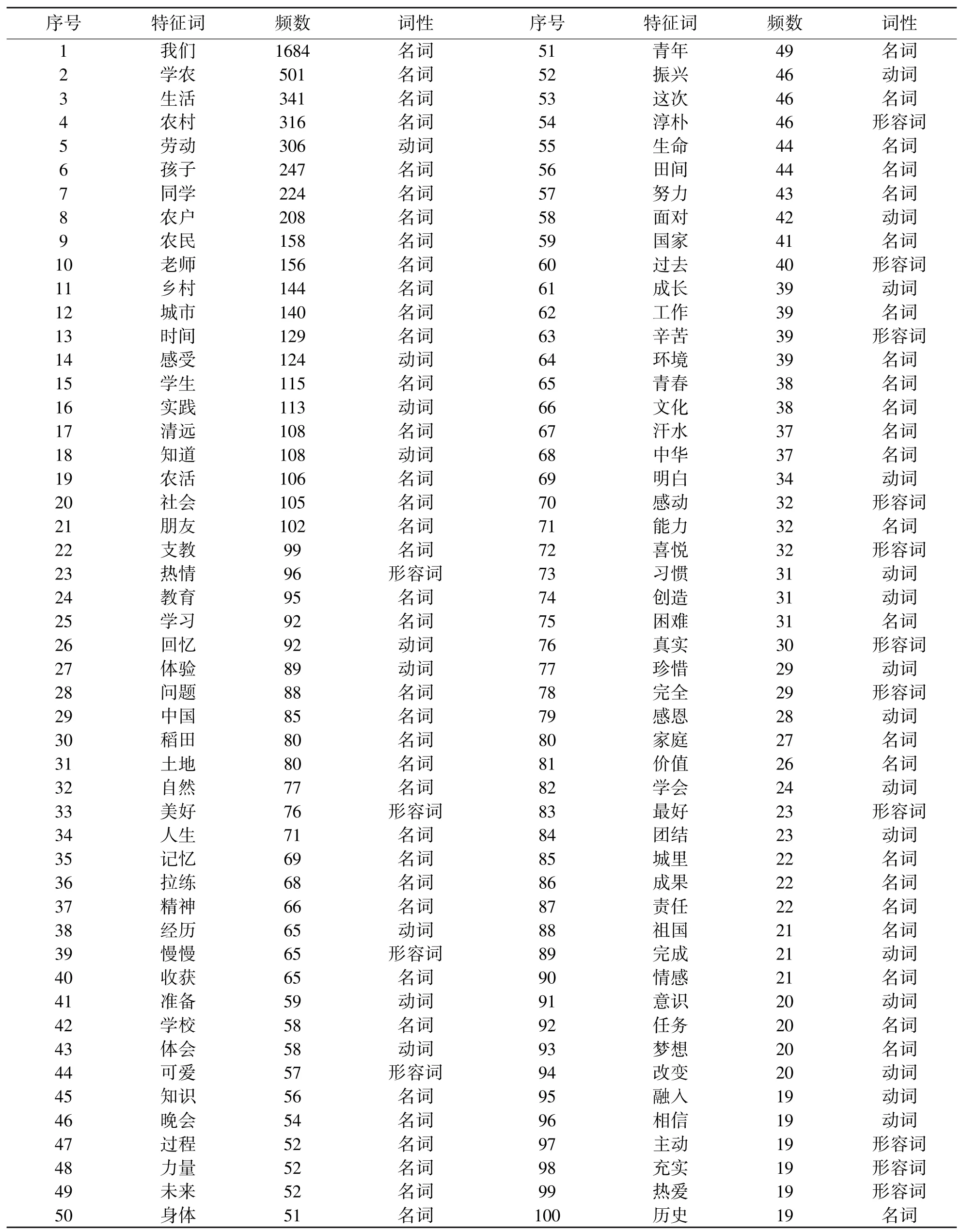

词频分析是根据系统默认词表以及研究者自定义词表抽取文本中的核心词汇,并对核心词汇的频数进行统计。本研究利用ROST-CM提取词频最高的100个特征词,其中名词共计61个,形容词15个,动词24个。具体如表2所示。

表2 高频特征词分析

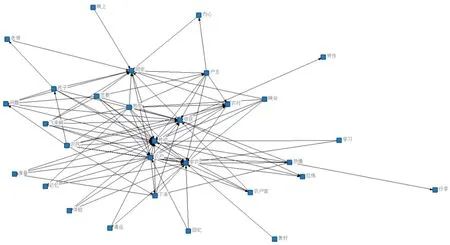

语义网络分析是通过抽取文本中的高频特征词,利用共现矩阵形成网络结构图,可以直观地反映不同特征词之间的关联程度。对农村“三同”劳动教育课程总结文本进行语义网络分析,如图1语义网络结构图所示:网络图共包含28个特征词。对特征词进行归纳,可分为4大类:(1)活动及地点类词汇8个,分别是“清远”“飞来峡”“农村”“农户家”“晚会”“支教”“拉练”“劳作”;(2)身份类词汇6个,分别是:“农户”“农民”“户主”“孩子”“老师”“同学”;(3)学生感受类词汇9个,分别是:“美好”“体验”“回忆”“热情”“收获”“感受”“内心”“记忆”“问题”;(4)互动类词汇6个,分别是:“下来”“准备”“行李”“晚上”“劳动”“学农”。总的来看,感受评价类词汇和活动及地点类词汇偏多,且多为正面词汇。从核心特征词来看,与“三同”劳动联系较为紧密的特征词有:“学农”“农民”“农户”“收获”“支教”“感受”“记忆”“热情”“体验”。其中,“农户”“农民”是表示是本次劳动最密切相关者的词汇,劳动的内容以及劳动方式都是由学生所住农户家的农户提出,“热情”是学生们对农户的感受,同时可以看出学生与农户家之间的关系是融洽的;“学农”“支教”“拉练”均为本次劳动教育课程的核心内容;“收获”“感受”“体验”“记忆”是学生们对“三同”劳动教育课程的深切体会和感受,可以看出课程对于学生而言产生了外在和内在的影响,具有一定的教育效果。

图1 语义网络分析

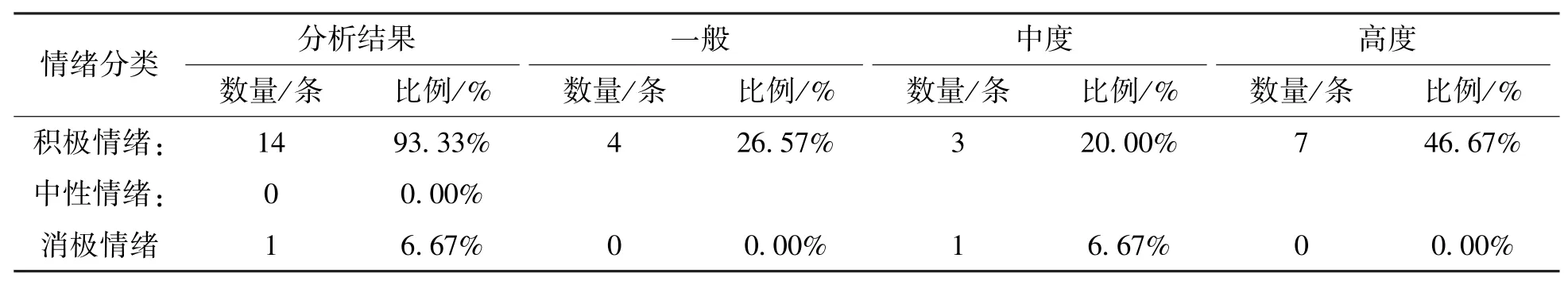

为了进一步分析学生对劳动教育的情感状态,运用ROSR-CM中的“情感分析”功能对网络文本进行分析,结果见表3。

表3 高频特征词情感分析

学生积极情绪比例为93.33%,中性情绪比例为0.00%,消极情绪比例为6.67%。总体来看,学生对“三同”实践课程持积极态度并且满意度较高。

2.文本关键词与课程育人价值的对应分析

以ROST-CM所获得的关键词为基础,结合高频特征词分析与教师视角的育人价值体系,通过背对背方法进行关键词抽取,以分析文本关键词与课程育人价值的对应关系。

第一是理想责任方面,对应增强理想信念的关键词包括“坚定、珍惜、未来、青春、梦想”,对应增强国家认同的关键词包括“国家、祖国、家庭、城市、乡村、中华、感恩”,对应增强责任担当的关键词包括“责任、人生、社会、真实”。

“中国未来的发展,当然更离不开农村。学农能更好地让我们了解中国农村的现状,将来为我国的发展作出更大的贡献。”

“我们在农村社会的接触过程中,明白当代社会主义新农村的现状,让我们在社会实践过程中,通过独立生活、独立思考、独立自主的去面对问题、分析问题、解决问题,对社会的认识更加清晰。不管在实践过程中遇到挫折还是成功,对我们都是一种收获,明确了优势同时也发现了不足之处,让我们面对社会更加自信。”

“在交流与学习中,把青春梦想,与祖国之乡村振兴大业紧密联结。奋斗致远是吾辈青年应接住的历史接力棒,我们纵情放歌飞来峡,眼前是稻田千里,心中是诗书抱页——我们可以脚踏黄土辛勤劳动,亦可以怀抱问卷了解民生,规划未来。在与农民同吃、同住、同劳动的七天里,我真正体悟了乡村生活,认识了‘三农’问题,在与农户建立起友好而和谐的关系时,心中亦萦系着乡村未来。”

“学农十天见过的每个人,经历的每件事,都给我未来的人生道路留下了念想——农户家留守的女人和孩子告诉我,我该为那个外出打工的丈夫和父亲及时领取工资做点事情,所以我们有了‘民工惠’;我所收割过的那四亩田地,所打过的每一把稻谷告诉我,农村土地应该流转起来,让龙头企业把现代农业引进来,所以我们有了农业龙头企业专项贷款;临走,乡亲们把自己不舍得吃的土鸡蛋、红薯送给我们,这沉甸甸的礼物告诉我,农村有那么多城里供不应求的好食材需要用线上的手段销往全国各地,于是我们有了‘善融商务扶贫专区’……我还没有回去,也许是因为我觉得,自己应该为那里做的事情还有许多没有做到。”

学生们长时间生活在学校的象牙塔内,一定程度上缺乏对国家发展现状的了解。华南师范大学附属中学的“三同”劳动教育课程在校园与社会之间架起了一座桥梁,通过这座桥梁,使学生对乡村和社会发展有了更深入的了解。学生通过自己的切身实践,直观地看到农村的发展现状,加深了对农村社会现状、中国共产党的方针政策以及人与自然关系的理解,增强了对国家的认同感和勇担时代责任紧迫感。同时,“三同”劳动教育课程能够促进学生理想信念的形成,是培养责任担当的重要途径。通过组织丰富多彩的社会实践活动引导高中生深入社会,能使他们在实践的大课堂中了解社会,认识国情,培育自觉为人民服务的责任意识,进一步明确自身所肩负的历史使命,牢固树立国家主人翁的责任感和使命感。在志愿服务课程中,一方面将学生在学农过程中形成的责任担当、劳动意识转化为具体的行动;另一方面,通过角色互换,学生在实践中进一步加深了对学农成果的理解和认同。以此,让学生志存高远,去思考、去规划自己以后的发展道路,树立为国家富强、人民幸福和社会主义共同理想而奋斗的远大志向。

第二是劳动生活方面,对应形成劳动观念的关键词包括“充实、淳朴、朴实、珍贵、珍惜”,对应形成劳动精神的关键词包括“艰苦、困难、意志、体会、汗水”,对应形成劳动能力的关键词包括“学会、掌握、技能、食材、收获、稻田、支教、家务、任务”,对应形成劳动习惯与品质的关键词包括“磨练、意志、习惯、满满、拉练、团队、独立”。

“学农使我们懂得珍惜劳动,珍惜成果,每日三餐,农户都会为我们准备丰盛的饭菜,而我们往往难以全部吃完,有时农户会为每人再盛一些,更多时候会将剩菜收集起来喂养牲畜。不浪费是一种美德,更是一种对劳动的珍惜敬畏。此外,在手忙脚乱地合力完成了一桌饭菜,在复杂的流程和难以掌握的火候中,我们更当明白:劳动不易,故应珍惜。”

“通过体验艰苦的学农生活,在极大地开拓视野的同时,让我们亲身感受到原来每天上学要来回走那么远的路,原来夜幕降临后村里的路乌漆嘛黑的只能待在家里哪也去不了,原来村里唯一一家小卖部买到的带金箔戒指的廉价糖果是那么好吃……”

“通过劳动,青少年可以养成艰苦奋斗、吃苦耐捞的品性,形成朴素节俭、懂得感恩的优秀品质,摈弃好逸恶劳的恶习,培养健康的人格。”

“割禾正确的姿势是左手从右至左搂禾秆,右手持镰刀从左至右、刀口向外割,这样不容易伤到自己,割下来的禾顺手放在地里。”

通过上述关键词提取以及部分访谈资料可以看到,“三同”劳动教育课程让学生发自内心地认同劳动、崇尚劳动、尊重劳动,懂得了劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大和劳动最美丽的道理。农事活动中,学生走出教室,走进农场,身心得到了放松,也感受到了自然与人类的密切关系。长期生活在城市的学生通过在这短短的与农户同吃同住同劳动的时光中,学到了新的农业知识和技能,在实践过程中切实提高了动手能力。学生在劳动的过程中完成相应的农事任务时体会到真正的价值和意义。在认知过程中,高中生的情感体验以及情绪经验会影响个体的态度和行为,这也是促进劳动价值内化的重要因素。“三同”劳动教育课程提高了学生的情感体验,并且培养了学生的劳动观念,让学生在劳动情境中构建了正确的劳动观。在树立正确劳动观念的过程中,学生会形成良好的劳动习惯和艰苦奋斗的精神,从而让责任担当素养落地生根。劳动教育的本质是把劳动观念、习惯和技能等内化的过程,而内化的最佳方式是走进真实社会劳动的实践体验。因此,可以认为“三同”劳动教育课程的实践体验,既培养了学生基本的劳动技能,又让他们懂得帮助他人,主动担当和奉献社会的意义和价值,将艰苦奋斗精神和吃苦耐劳品质外化于形,内化于心,让学生充分发掘劳动的价值。所以,“三同”劳动教育课程实现了劳动教育优质与高效发展,形成了契合高中生实际和时代特征、多维一体的劳动习惯与态度,促进了学生劳动理念、知识、技能的深度融合,让体力劳动和脑力劳动形成二维共进,推动了学生身心全面发展和人格健全。

第三是创新审美方面,对应培养问题意识的关键词包括“实践、调查、学习、创新”,对应培养探究能力的关键词包括“研究、问题、解决、创造”,对应培养审美情趣的关键词包括“乐趣、田间、感受、美好、融入”。

“与此同时,学农实践更让一些有识之士和未来的社会精英走进农村,了解农村,与农民交流心声,听到农民心中所需所想。只有根植于这样的实践中,才能真正看到乡村发展中存在的问题,进而思考其原因和影响,最后给出解决方案,为乡村发展建言献策。”

“或许有的人会认为贫困农村的农民不太懂科学,甚至很迷信。但是,经过这次研究性调查后,我认为这是不真实的。”

“我研究的课题是关于清远飞来峡镇普通话调查,设计并打印了一百份调查问卷,在田间地头,在村民家里,在横岗村、大厂村和富勤第三小学等地积极调研,回收有效问卷近六十份。”“芦苇荡里,我们奔跑,随着你们的目光;晨光熹微,我们收割,身影定格在你们的相机里。”

“在那段与自然和谐共处简单生活的日子里,我们从原本程序化的生活节奏中跳脱出来,与那个充满诱惑的世界拉开距离,时间的空闲足以让我们慢下来悉心感受身边的一切,去亲身体会农村问题的重要性,去享受劳作带来成果的快乐,去认真思考自我的存在和与世界的联系。”

通过分析得出,区别于单纯的以“苦”启发人、磨练人,华南师范大学附属中学的“三同”劳动教育课程真正做到贴近真实的农村生活,让学生在了解“三农”问题的同时,深入观察农户的生产生活现状并开展社会调查和研究性学习,进而从不同层次认识农村现状。这样的方式很好地运用了真实情景,培养了学生主动发现问题的意识和探究意识。同时,由于学生们长期生活在城市里,容易失去积极、敏感、鲜活的情感表达和感受力,进而失去感受美的动力,也就容易被消费文化和娱乐文化劫持着走向浮华和颓废。“三同”劳动教育课程让学生真正走进自然村,使其身心浸润在美丽的大自然中,触发灵感,激发潜能,舒畅地进入一种奇妙的审美体验状态。劳动教育对学生的审美能力培养有着重要作用,一是因为古今中外人文领域的基本知识和成果都源于生活,是人们在生产劳动中创造的,是为人民大众服务的;二是因为只有源于生活的人文作品才有生命力,才能被人们所接受和喜爱。学生通过参与劳动,形成对劳动人民的情感认同、形成高尚的人文情怀和正确的审美情趣。因此,劳动教育是培养学生浓厚的人文情怀和科学的审美情趣一种重要途径。

四、结论与讨论

华南师范大学附属中学的“三同”劳动教育课程有鲜明的社会性和生命性;无论从教师还是学生的视角看,都具有较高的育人价值。其育人价值可统括为三大领域十大方面:三大领域分别是理想责任、劳动生活和创新审美;十大方面分别是增强理想信念、增强国家认同、增强责任担当、形成劳动观念、形成劳动精神、形成劳动能力、形成劳动习惯与品质、培养问题意识、培养探究能力、培养审美情趣。

从课程的角度看,“三同”劳动教育是“活”的课程,是“真”的课程,充满了活力与张力,体现出课程的深刻性和内容的丰富性,不断丰盈着劳动教育课程的创新与进步。这种劳动教育课程优化了学校教育教学体系,关照到了学生的个性发展和全面发展的统一;从学生总结的关键词情感分析来看,学生对该课程的满意度也较高。此外,该课程促进了协同育人格局的形成,是对中国特色社会主义劳动教育在理论与实践层面的丰富与完善,很好地展现了劳动教育课程的育人价值。