学生参与影子教育存在邻里效应吗

——基于中国家庭追踪调查数据分析

2022-05-13徐丹诚薛海平

徐丹诚 薛海平

(首都师范大学 教育学院,北京 100048)

一、引言

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)。“双减”政策将减轻学生校外培训负担提升至空前高度,这是因为影子教育(Shadow education)在近20多年来“野蛮生长”,冲击了主流学校教育体系,严重破坏了教育生态。影子教育作为提升学生成绩而进行的补充性教育活动[1],已经成为教育竞争的重要形式[2]。已有研究表明我国影子教育规模和支出呈逐年上升趋势[3]。影子教育大规模扩张不仅加重了学生的学业负担[4]和家长的精神负担,高昂的影子教育支出也给家庭带来了巨大的经济压力,陡增的育儿成本将降低年轻人的生育意愿。因此,需要进一步探究学生参与影子教育的影响因素。一些学者的研究表明学生个体特征、家庭背景和学校排名、区域等因素都会影响学生参与影子教育[5-8]。这些研究均将学生参与影子教育看作是独立于群体的行为。

许多学者的研究结论表明学生的行为会受同辈群体行为的影响[9-11]。我国是典型的关系型社会[12],人与人之间频繁的交流与互动,使得中国居民的思想和行为易受他人行为的影响[13]。从社会心理学的角度看,人是一种社会性动物,群体间通过长时间的互动,个体的思想和行为会逐渐与群体趋同[14]。生活在统一社区中群体对个体的影响的现象称为邻里效应[15],即社区邻里层次的特征对社区居民个体生活所具有的影响[16]。因此,学生个体可能会受到同一社区影子教育参与率的影响参与影子教育。本研究将基于中国家庭追踪调查数据(CFPS)2010—2018年数据,以居住于同一社区(包括农村村落和城市社区)的家庭作为一个群体,运用二元Logit模型考察学生参与影子教育是否存在邻里效应。

Manski认为家庭与邻里之间行为共同变动的作用机制是内生影响、外生效应及关联效应。内生影响是指受到邻居行为或思想的影响,这是本研究核心自变量同一社区影子教育参与率。外生效应是指邻居其他外部特征(如同一社区平均受教育年限、平均职业层级等)影响参与影子教育行为,关联效应是指学生家庭根据自己的偏好选择与某些类似特征的家庭居住在同一社区时所导致的参与影子教育行为的共同变动[17-18],这两种机制将干扰对邻里效应是否存在的判断。因此,本研究将选取同一社区邻里群体特征的平均值和社区特征作为控制变量纳入实证模型以减小外生效应和关联效应对研究结论的影响。

二、文献综述

(一)邻里效应

早在17世纪,居住在弱势邻里中的居民更可能与犯罪、低教育水平、低社会经济地位和较高的疾病发生率联系在一起等问题就已被人们认识到,而邻里效应(Neighborhood effect)作为专门的实证研究始于20世纪90年代[19]。邻里效应最早出现于美国社会学家威尔逊(Wilson)的著作《真正的穷人》,通过对美国城市中贫民窟的研究,威尔逊发现邻里特征会影响居民的生活态度和社会行为[20]。

在教育学领域,国外的研究多集中于探讨邻里外部特征对学业成就的影响,而国内教育领域有关邻里效应的研究较少,已有研究表明学生的学业成就、教育期望以及家庭的教育支出均存在邻里效应。Owens(2010)基于全国青少年健康纵向研究数据(Add Health),研究发现邻里家庭社会经济背景与学生教育程度呈正相关关系[21]。Wodtke等(2015)采用6,137名儿童的追踪调查数据进行研究发现,弱势社区对青春期学生的学业成绩存在负面影响[22]。Chetty等(2016)利用“搬向机遇(Moving to Opportunity,MTO)”的试验数据分析发现,13岁之前搬到低贫困社区的儿童会提升其升入大学的概率[23]。Wodtke和Parbst(2017)使用来自PSID的调查数据进行实证研究发现,社区社会经济构成显著影响儿童和青少年的阅读和数学成绩[24]。刘欣和夏彧(2018)使用中国家庭追踪调查(CFPS)2014年调查数据的城市样本,采用多层线性模型进行分析发现,城市社区邻里效应对于青少年儿童学业成就的重要性,邻里优势集聚对学业成就的促进作用[25]。孙伦轩(2018)基于2013-2014年中国教育追踪调查(CEPS)的实证研究发现,在青少年成长中存在邻里效应,不同社区类型会给青少年自我教育期望和同伴上进程度带来显著影响[26]。余丽甜和詹宇波(2018)基于2010-2014年CFPS数据研究发现,同社区的家庭平均教育支出对家庭教育支出具有显著正向影响[27]。

(二)邻里效应与影子教育

社区邻里和班级同伴对学生个体参与影子教育的影响,均是从群体角度探讨影子教育的影响因素,故本研究对邻里效应、同伴影响与学生参与影子教育的文献进行综述。方航等(2021)基于2010—2016年中国家庭追踪调查农户数据,研究发现农户个体的教育支出会随其他农户教育支出的增长而增长[28]。周东洋和吴愈晓(2018)对CEPS基线数据使用多层混合效应模型进行分析,结果表明班级内影子教育参与比例越高,学生个体参与影子教育可能性和支出越高[29]。杨莉(2021)基于CEPS两期数据研究发现,班级同伴校外补习支出对个体校外补习支出具有显著的正向影响,并且父亲为精英职业、富裕家庭学生校外补习支出受同伴效应的影响更大[30]。金红昊等(2021)基于中国教育追踪调查的实证研究发现,班级平均补习参与率对学生个人的课外补习参与具有显著的正向影响[31]。

综上所述,既有研究存在如下不足:(1)虽然已有研究证实了同一社区的邻里对学生学业表现和行为具有显著影响,学生参与影子教育也会受到同伴的影响,但极少有研究探讨邻里效应与学生参与影子教育的关系。(2)多数学者将社区质量、邻里社会经济地位等外生效应影响因素作为核心解释变量,未关注从众心理这一内生效应的影响(3)关于邻里效应的研究多采用截面数据,会产生反射性问题,影响结果的准确性。因此,本研究基于中国教育追踪调查(CFPS)2010—2018年数据,运用二元Logit模型,探究学生参与影子教育是否存在邻里效应,并将同一社区影子教育参与率的滞后期纳入回归模型,以克服反射性问题。

三、数据来源与变量说明

(一)数据来源

本研究所用数据来自北京大学中国社会科学调查中心的“中国家庭追踪调查”(China Family Panel Studies,CFPS)2010—2018年追踪数据,该数据抽样采用了内隐分层的(implicit stratification)、多阶段、多层次、与人口规模成比例的概率抽样方式(PPS)。样本来自中国除香港、澳门、台湾、新疆、西藏、青海、内蒙古、宁夏和海南之外的25个省、市、自治区的人口。这25个省、市、自治区的人口约占全国总人口(不含港、澳、台)的95%。访卷包括三种:村(居)问卷、家庭问卷和个人问卷(包括16岁以下的少儿问卷和成人问卷),分别以了解社区环境、家庭环境及个体状况为目的,具有较强的代表性,能够较好地反映中国的经济发展与社会变迁状况。本研究5个年份基础教育的样本容量分别为6277、6691、6857、6769、7364。

(二)变量说明

1.因变量

本研究因变量为“是否参与影子教育”,该变量的数据来源于成人和幼儿问卷中“是否参加家教/辅导班”和“过去12个月课外辅导费(元)”合并而成,若参与影子教育则编码为1,反之为0。

2.自变量

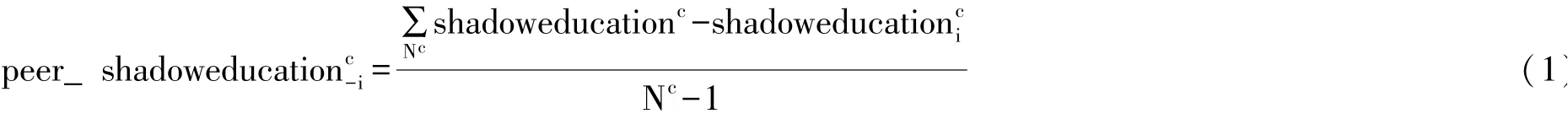

本研究自变量为“同一社区影子教育参与率”。CFPS的调查具体到村/居委会层面,居住于同一村或社区里面的居民彼此间交流频繁且数量适宜。因此,本文根据村/居编码“cid”将同一个村/社区的家庭汇总为邻里。本研究借鉴Liu等(2014)和Ling等(2018)的做法,采用当前研究中较为常用的邻里效应计算指标,将邻里效应定义为除家庭i之外,社区c内其他家庭的平均影子教育参与数量[32-33],如公式(1)所示:

其中,peer_shadoweducationci为社区c中家庭i的影子教育参与情况,为社区c样本参与影子教育的家庭总和,peer_shadoweducation-i为社区c除家庭i之外其他家庭影子教育参与情况,Nc为社区c中样本家庭的个数。

3.控制变量

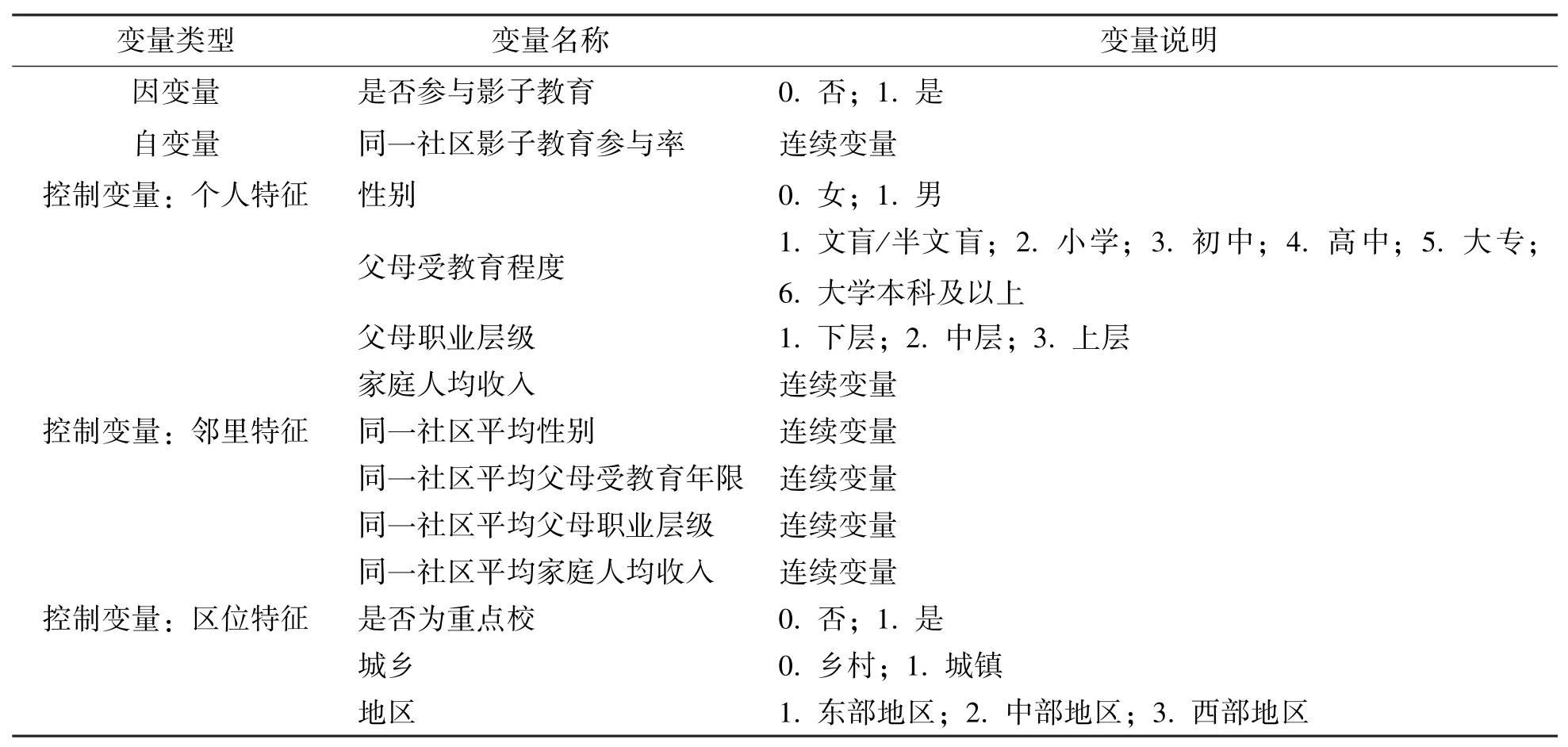

本研究控制变量为可能影响学生参与影子教育的个人特征及其所在的社区特征,及区位特征,如表1所示。

表1 统计分析中的变量说明

四、数据分析结果

(一)描述性统计

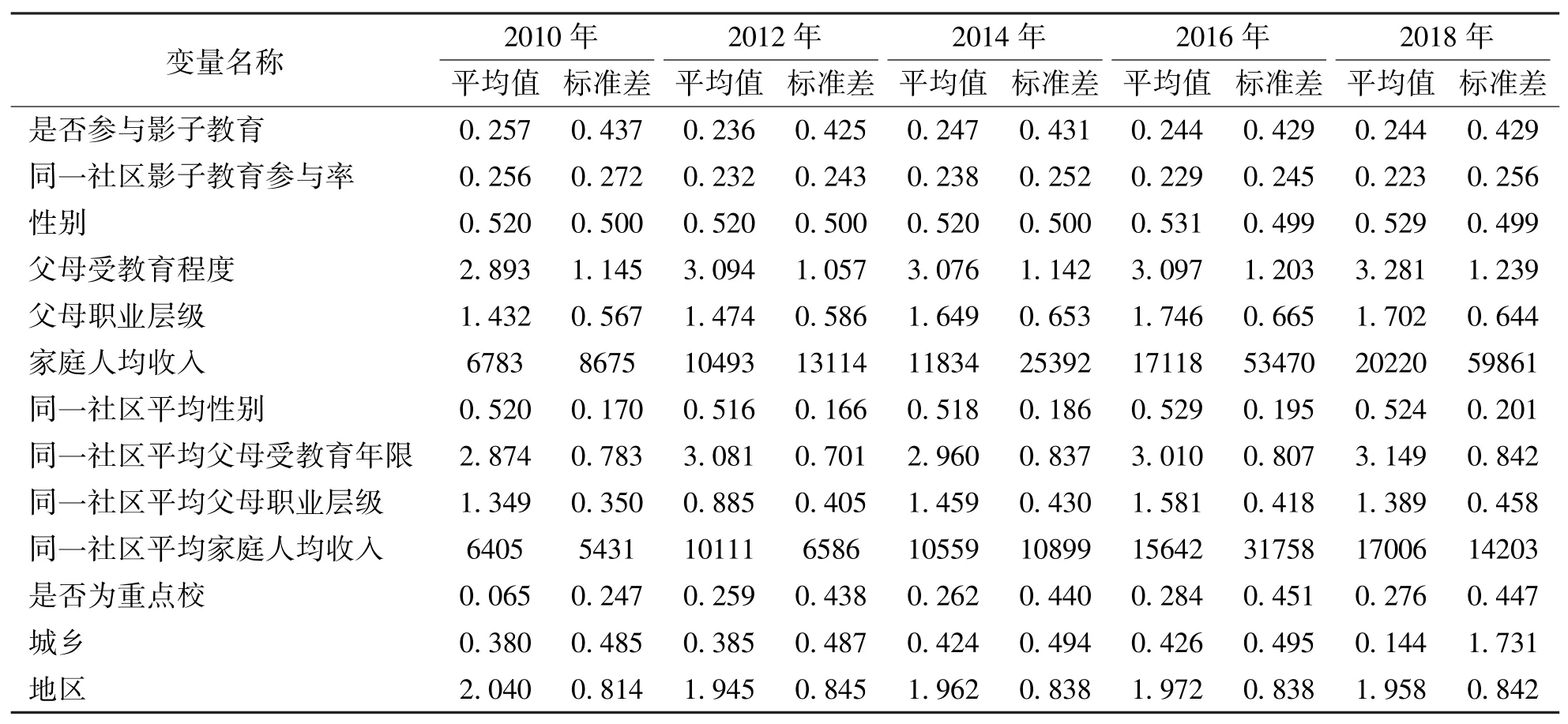

表2呈现了本研究所用变量的描述性统计。由表2可得,5个年份数据中个体参与影子教育的均值分别为23.6%至25.7%,同一社区影子教育参与率由22.3%至25.6%,与全国影子教育参与情况大致相当。其他变量不再一一赘述。

表2 描述性统计

(二)二元Logit模型回归结果

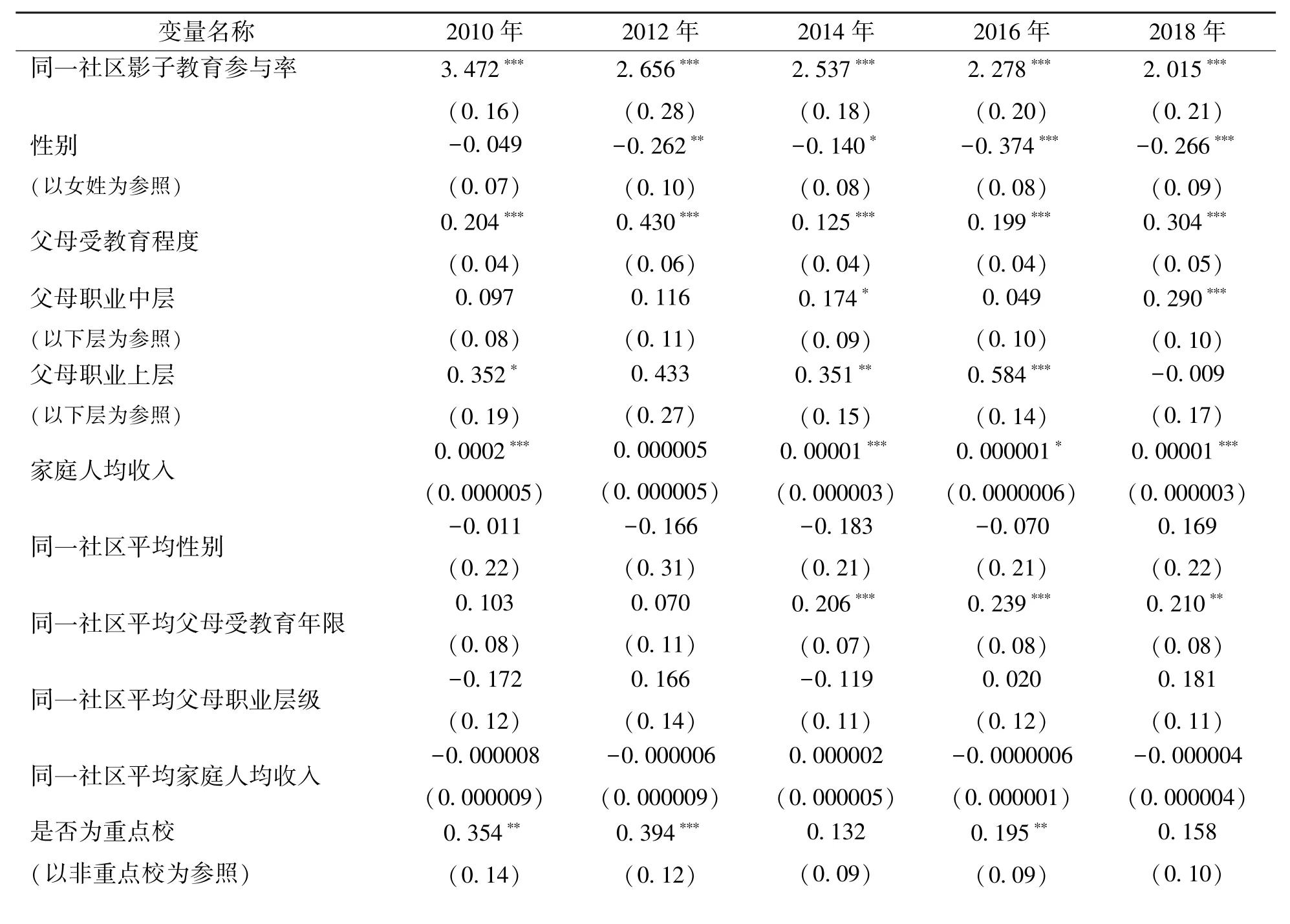

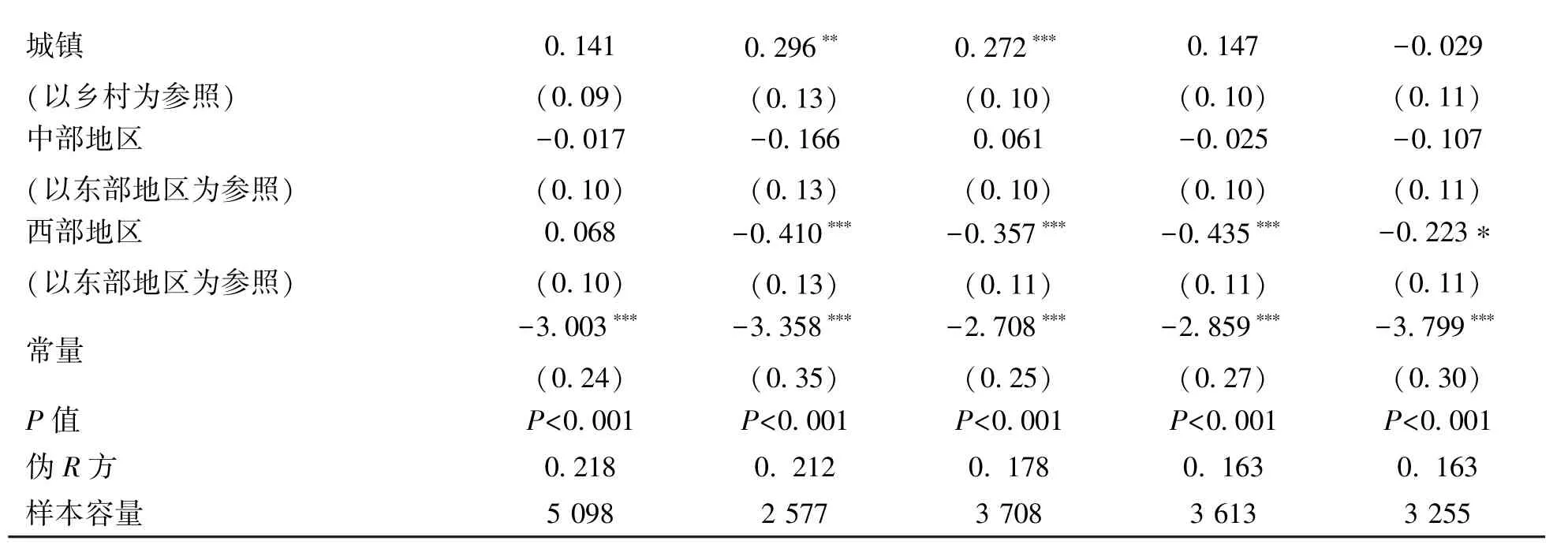

表3呈现了二元Logit模型回归结果。如表3所示,“同一社区影子教育参与率”的估计系数均为正,且在1%的水平上显著,说明学生参与影子教育的确存在邻里效应,假设H1成立。2010—2018年的系数分别为3.472、2.656、2.537、2.278和2.015,呈现出下降的趋势。从控制变量来看,女性、父母受教育程度越高、人均家庭收入层级越高、重点校及城镇学生参与影子教育的概率更大,父母职业为上层或中层的学生参与影子教育的概率比父母职业为下层的大。

表3 影子教育的邻里效应二元Logit模型回归结果

注:括号内为标准误;***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。

(三)稳健型检验结果

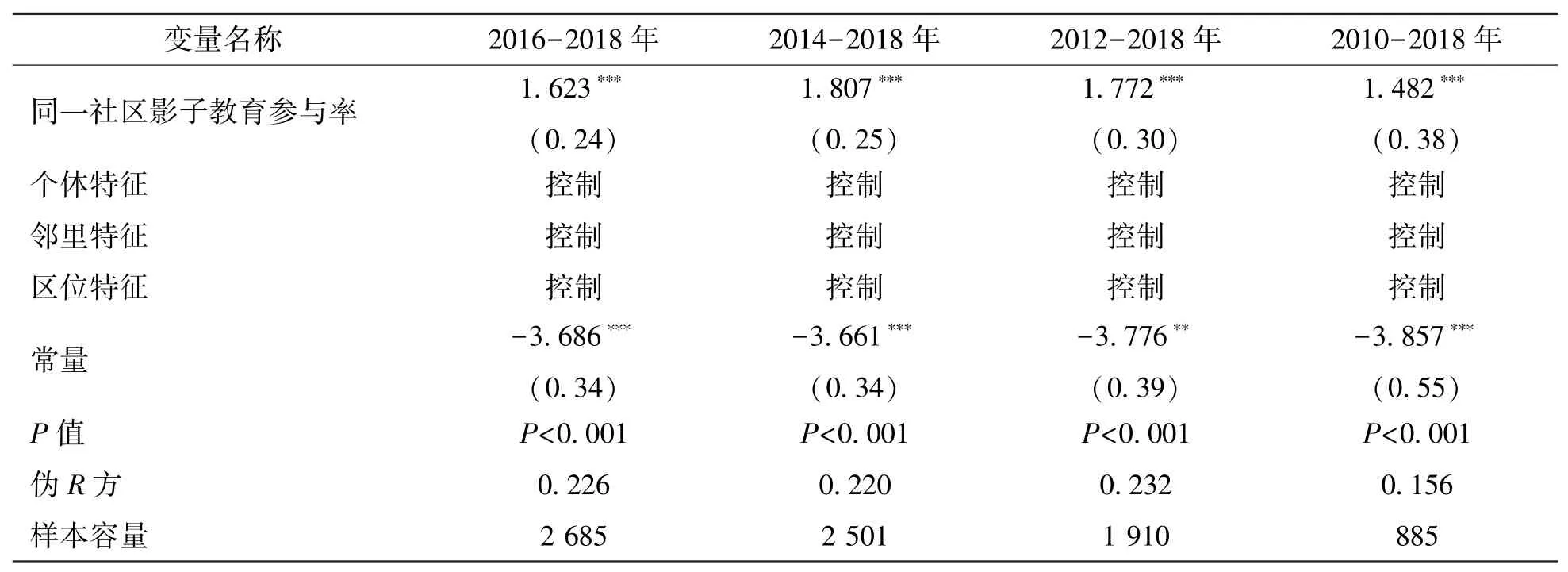

表4呈现了影子教育的滞后期邻里效应二元Logit模型回归结果。如表4所示,滞后期系数分别为1.623、1.807、1.772、1.482,均为正数且在1%的水平上显著,结果证实了学生参与影子教育存在邻里效应,更好地克服了反射性问题,研究结论更为稳健。

表4 影子教育的滞后期邻里效应二元Logit模型回归结果

五、主要结论、讨论与政策建议

(一)主要结论与讨论

本研究基于中国家庭追踪调查(CFPS)2010—2018年数据,运用二元Logit模型探究学生参与影子教育是否存在邻里效应,并得出如下结论:

1.学生参与影子教育存在邻里效应

学生参与影子教育存在邻里效应,影子教育的邻里效应表现为同一社区影子教育参与率对学生参与影子教育具有稳健的显著正向影响。首先,根据参照群体理论,个人是其成员的群体和那些个人并非其成员的群体都可以构成某人态度、自我评价及行为的参照群体[34]。因此,同一社区的邻里可被看作是学生和家长的参照群体[35]。受当前“就近入学”政策的影响,同一社区的邻里也多为学生和家长的同辈群体。同辈群体作为一个外在于个体或家庭特征之外的结构情境因素具社会遵从功能,社会遵从行为多数出于群体的压力或惩罚。邻里在互动过程中,会形成一定的舆论、风气及行为规范,产生一种心理压力。出于自尊、声望和被他人所接受等心理需求,多数人参与影子教育的行为对学生和家长个体造成了一种无形的压力,若不遵从则可能会受到群体成员的排斥甚至惩罚。所以,学生需要参与影子教育,以维持对群体的归属[36-37]。其次,学生家长受“就近入学”政策所致的居住群分效应的影响而感到焦虑,从而对子女进行过度的和非理性的影子教育投资。另外,在家校社共育的过程中,社区未能满足学生校外个性化、多样化的教育需求和有效引导家长树立科育儿观,且对校外培训机构在社区线上线下的虚假宣传、夸大宣传管控力度不足,以至于学生和家长在焦虑氛围下疯狂“卷入”影子教育。

2.影子教育的邻里效应逐渐减弱

本研究发现同一社区影子教育参与率的系数呈逐年下降趋势,影子教育的邻里效应逐渐减弱。这可能是因为,随着城市化与市场化发展,城市居民生活节奏加快导致其无闲暇时光与邻里交流,现代网络的迅速发展和住房结构的转换也逐渐减少了邻里间的社会联系[38]。已有研究表明,有六七成的居民不知道同一楼层邻居的姓名[39]。现代化进程的加快也使得乡村地区的生产生活方式发生了翻天覆地的变化,随着大量劳动力流入城市,乡村地区的邻里关系表现出淡化趋势[40]。现如今发达的网络打破了城镇和乡村居民的交流格局,邻里间关于教育的交流不仅限于居住在一起的邻居,学生和家长不限于将邻里作为参照群体。

(二)政策建议

从古时“孟母择邻”到现代“择校而居”,社区邻里对学生个体行为的影响不容忽视。教育作为实现代际流动的重要方式,家庭教育支出又是决定子女教育机会的重要因素,家庭在所属群体中对相对优势的社会地位的追求将促使家庭追随其他家庭参与影子教育[41]。影子教育的邻里效应虽然在近些年来呈减弱趋势,但依然显著影响学生个体参与影子教育。影子教育的邻里效应导致学生疯狂“卷入”影子教育,加重了家庭的经济负担,学生也背上了沉重的身心负担。因此,本研究尝试提出如下政策建议,以抑制影子教育的邻里效应,有效减轻学生负担。

1.落实“双减”政策,拓宽家校社共育途径

“双减”政策的落实将有效降低影子教育的供给和需求,降低同一社区影子教育参与率,有助于抑制影子教育的邻里效应。教育行政部门和学校应积极构建家校社共育的多种途径,学校可定期开展家长课堂、家长沙龙等交流活动,为家长提供科学的育儿引导和服务。2021年10月23日颁布的《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家促法》)从法律层面提出社区应为家庭教育提供支持。《家促法》明确指出,家庭教育指导机构对辖区内社区家长学校进行指导①详见中国政府网:http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/23/content_5644501.htm.。因此,教育部门要会同有关部门,着力推动建设覆盖城乡的社区家庭教育指导机构,社区应积极建设学生活动中心,为学生参与社会实践、社团活动、志愿服务提供活动场所。其次,学校应与社区建立结对帮扶,全面了解学生成长环境,针对社区以及学生家庭情况,依托社区家庭教育指导机构开展具有针对性的学生课后服务和育儿指导服务。社区也可以建立教育联席会议制度和街道—学校沟通机制[42],向学校反映社区中学生和家长的教育需求。同时,学校和社区应有效利用当地自然和人文资源,联合博物馆、科技馆和文化馆等专业机构承接学生的课后活动,进一步整合社会资源[43],拓宽家校社共育途径,满足学生校外个性化、多样化的教育需求,引导家长树立科学育儿观,破除“唯分数论”,真正基于孩子的发展理性参与影子教育,减少学生和家长的影子教育需求,避免盲目跟风和过度焦虑。

2.规范校外培训机构宣传内容,缓解家长教育焦虑

有效落实“双减”政策还需校内外共同发力,校外培训机构的虚假宣传营造了焦虑氛围,在一定程度上加剧了教育竞争,以致形成影子教育的邻里效应,最终将加重学生及其家庭负担。截止2021年6月,国家市场监管总局以“虚构、夸大、诱导”等违规行为为由已对15家知名培训机构进行顶额处罚[44]。因此,校外培训机构需要明确社会责任,自觉遵守宣传准则。同时,居民社区应贯彻落实《关于做好校外培训广告管控的通知》中“居民区不刊登、不播发面向中小学(含幼儿园)的校外培训广告”的要求①详见中国政府网:http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/10/content_5650017.htm.,配合市场监管等部门持续加大校外培训市场监管力度,坚决遏制虚假宣传、夸大宣传等违规行为,依法依规严惩各种夸大培训效果、误导公众教育观念和制造家长焦虑的广告行为。社区应配合各类新闻媒体积极宣传科学育儿观,不炒作考试成绩排名和升学率,营造良好社区育人氛围。