地铁车站不同减震层的减震机理及性能分析

2022-05-13王立新范飞飞李储军姚崇凯甘露

王立新,范飞飞,汪 珂,李储军,姚崇凯,甘露

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043; 2.轨道交通工程信息化国家重点实验室,西安 710043; 3.西安理工大学土木建筑工程学院,西安 710048; 4.长安大学公路学院,西安 710064; 5.林同棪国际工程咨询(中国)有限公司,重庆 401147)

地铁交通系统是城市公共交通的重要组成部分,在其长期运行中很大概率会遭遇地震等自然灾害的破坏[1-3]。尽管由于周围土壤的强烈约束,地下结构的抗震性能较好,但以往大地震中地铁车站受损严重的案例很多,而且一旦地铁车站被地震破坏受损,重新修复的难度极大[4-5]。例如,1985年的墨西哥8.1级地震中,因工程抗震设计不习惯使用延性要求采取严格的构造措施,据震后统计约13座地铁车站遭受严重震害,车站的侧墙与主体结构之间产生了分离现象[6];1995年日本神户地震中,由于阪神地铁车站设计时尚未考虑地震因素,导致神户市地铁车站均受到严重破坏,其中大开地铁车站主体结构完全坍塌[7];2008年汶川8.0级地震中,成都市4座地铁车站受损严重,多条裂缝出现在车站墙体,并诱发了渗水问题[8]。上述工程事故中地铁车站均未采取减震措施,故针对地铁车站开展减震机理研究并优选减震材料是目前工程界亟待解决的难题,并可更进一步建立未来地下工程结构抗震设计新理念。

目前,国内外学者开始研究地下结构隔震技术,且集中在隧道、地下通道等地下结构的隔震技术,主要通过围岩加固[9]、改变结构性能[10]以及设置隔震系统[11]等方式来达到隧道结构减震的目的。在设置减震层减震技术方面,范凯祥等[12]对设置不同减震层厚度下隧道的地震动力响应特性分别进行了振动台试验和数值模拟研究,发现减震层可以降低隧道沿纵向的动力响应差异。李守刚[13]依托阔克萨隧道实际工程开展室内模型试验,研究了减震层对跨断层隧道在断层错动时衬砌结构性状。基于自行制作隧道衬砌结构施作减震层大比例物理模型并获得了振动台响应情况,发现该减震层的平均减震可恢复46.82%。崔光耀等[14]评估了减震层设置于围岩与初支、初支与二衬两类方式下横竖向位移,最大、最小主应力以及最小安全系数减震效果。崔光耀等[15]研究发现在隧道中设置“围岩-减震层-初期支护体系”的减震效果优于设置“初期支护-减震层-二次衬砌减震体系”。研究表明[16-17],设置减震层的隧道结构均具有良好的抗震性能。目前地下结构减震技术多集中于隧道、地下管道,对地铁车站的减震技术研究较少。由于结构的差异性,鉴于此,有必要对地铁车站减震技术开展相关研究。

橡胶和泡沫混凝土是两种新型的减震材料,变形性能良好,具有较好的耐久性,而且易于施工,相比于地面建筑,在地下结构方面应用较少[18-20],研究这两种材料在地下结构的减震性能有重要意义。依托西安地铁某新建换乘地铁车站抗震设计实际工程,通过结构动力学理论推导了地震动作用下“岩土体-减震层-地铁车站”三自由度体系振幅表达式,借助有限元软件建立了“岩土体-减震层-地铁车站”动力响应模型,系统研究了橡胶、泡沫混凝土等减震材料特性及物理力学参数对地铁车站主体结构动力响应规律,以期为后续地震作用下类似地铁车站结构抗震设计与提升防灾减灾能力提供新思路。

1 工程概况

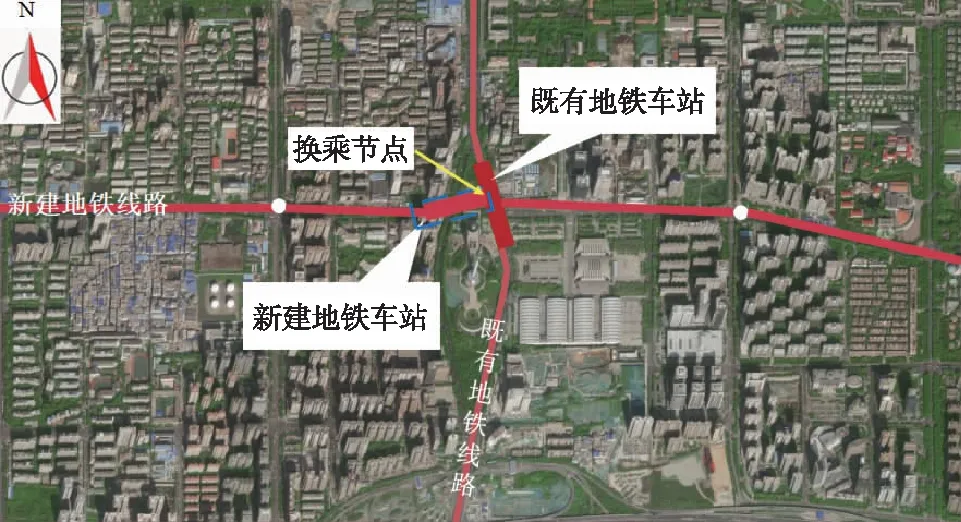

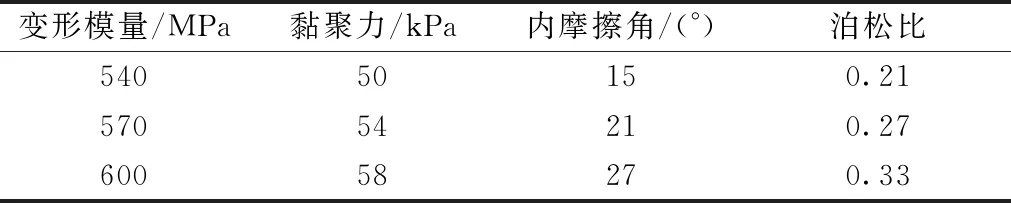

依托工程为西安拟建地铁线车站工程,如图1所示,新建地铁车站与既有地铁站换乘,因此设计新建车站的抗震性能时,需要考虑既有车站接驳部位新建车站结构土层约束非对称的影响,从而提高新建车站抗震性能。经工程前期地质勘探,车站区间穿越的地层从上至下以杂填土、新黄土、古土壤和老黄土为主,其土工试验参数如表1所示。

图1 新建地铁线新站车站换乘节点平面示意

表1 土工试验参数

本场地地貌单元属黄土梁洼,黄土对地震波有一定的放大作用。车站标准设计断面如图2所示,根据施工设计图纸,新建车站结构整体设计为3层岛式框架结构,其中中板、底板、两边墙以及顶板的相应厚度分别为400,1 000,900,800 mm,车站设计断面最大跨度为25.65 m,顶板最小覆土厚度为2.6 m,结构底板埋深设计为23.3 m。

图2 新建车站标准设计断面(单位:mm)

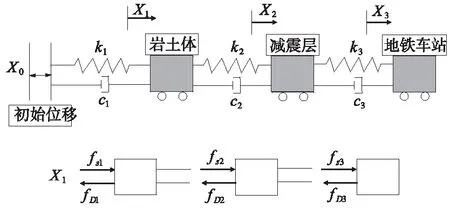

2 地铁车站结构减震响应机制分析

地铁车站结构减震机理研究可为其抗震设计提出合理有效的措施,基于结构动力学理论,通过推演含减震材料特性的动力学方程,鉴于地铁车站等线性工程基本特点即纵向长度远大于横向长度,理论分析中可将其视作平面应力问题进行减震效果理论解析。此时,需将岩土体、减震层以及地铁车站三者分隔开并各视作自由度体系,并假设岩土体以及地下连续墙的等效刚度k1,质量m1,阻尼c1;减震层的刚度k2,质量m2,阻尼c2;地铁车站的刚度k3,质量m3,阻尼c3,该体系简化力学模型如图3所示。

图3 体系简化力学模型

假设在地震波作用下体系起始位移为X0,岩土体、减震层以及地铁车站的绝对位移分别为X1,X2,X3,相对于初始位置产生的位移分别为x1,x2,x3,并有如式(1)关系

(1)

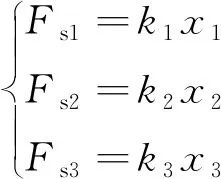

对各质点进行受力分析,则各质点的弹性恢复力Fs1以及阻尼力FD2计算如式(2)、式(3)所示

(2)

(3)

基于达朗贝尔原理,建立该三自由度振动体系运动方程

(4)

对式(4)整理得

(5)

为了便于分析和求解,采用复阻尼理论考虑地震动对体系各振幅响应情况,复数域内其振幅方程为:u0(t)=A0eiω0t,其中A0为振幅,ω0称为激振频率。代入公式(5)可得

(6)

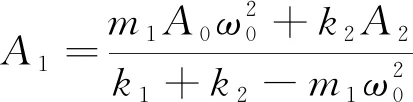

从式(6)可以解出三者振幅之间的关系

(7)

(8)

3 地铁车站减震原理数值分析

3.1 模型概况

如图4所示,借助有限元软件Midas GTS NX构建“岩土体-减震层-地铁车站结构”三维动力响应模型,模型上边界取至地表,向下取至车站地板60 m处。根据圣维南原理,为消除边界效应对结构动力响应规律影响以及减少模型收敛计算时间,计算范围X、Y方向取结构宽度3倍地基,竖向取结构深度2倍地基,则模型的长、宽、高分别为180,22,80 m。本次建模过程中模型约束情况设置为:模型的底部、四周侧边以及模型顶部分别施加固定边界约束、自由场边界约束以及自由面约束。建模过程中岩土体以及车站结构的本构模型分别选用修正莫尔-库伦模型和弹性本构模型进行模拟,相应的赋予3D实体单元和2D壳体单元属性。杨学海[21]基于弹性本构模型的实体单元有效模拟了减震层,并探讨了减震层对隧道抗震性能的影响,故在本次数值计算中同样可沿用基于弹性本构模型的实体单元,对橡胶、泡沫混凝土减震层进行模拟。

图4 地铁车站三维有限元模型(单位:m)

3.2 地震波输入

西安新建地铁线所在场地及其周边没有实际的地震记录,因此借助现有的地震记录,并根据场地设防烈度进行调整后作为地震动输入。参考GB—50909—2014《城市轨道交通结构抗震设计规范》,场地类别为Ⅱ类,本次建模选用El-Centro地震波[22]从底部添加,并在地铁车站轴线的横向引起振动,加速度峰值调整为0.2g,相当于8度设防标准,选取前10 s时间段的加速度时程曲线,时间间隔为0.10 s,经调整后的地震波水平方向加速度时程曲线如图5所示。

图5 调整后El-Centro地震波

3.3 计算工况设计

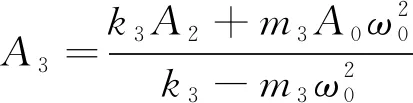

如表2所示,为研究橡胶、泡沫混凝土等减震材料特性以及减震层材料参数对地铁车站结构响应规律,结合所依托工程减震材料实际情况对减震层材料厚度进行了优选,分别设计了15,25,35 mm三种工况进行探讨,并且其厚度越大,减震效果越好。因此鉴于篇幅原因,在建模计算中考虑将减震层厚度设定为35 mm,并分别设置以下3种工况,由于橡胶材料与泡沫混凝土性能存在差异,材料参数如表3所示。两种减震材料如图6、图7所示。

表2 计算对比工况

表3 减震材料参数

图6 泡沫混凝土示意

图7 橡胶减震垫

3.4 监测点布置

选取模型中顶板、中柱等关键节点作为研究对象,由于车站结构左右对称,故只选取车站中线一侧的不同关键节点,共计18个测点来进行地震响应的规律分析,关键节点编号如图8所示。

图8 关键节点编号

4 数值计算结果分析

4.1 减震材料类型的影响

4.1.1 位移分析

图9给出了地震波作用下未添加减震层时地铁车站结构监测点的位移时程曲线,结果表明,在水平向地震波的作用下车站结构主要发生剪切位移,并且顶板处测点的水平位移最大,而底板处水平位移最小,在同一高程处的测点水平位移基本一致,并随着高程的增加而增大。此外,车站各测点基本上同时到达波谷或者波峰,并于7.70 s时刻达到正方向峰值,在8.50 s时刻达到负方向峰值。当水平位移达到正峰值时,底板、下中板、上中板以及顶板峰值位移分别是19.00,22.11,24.69,26.69 mm。水平位移达到负峰值时,底板、下中板、上中板以及顶板峰值位移分别是-21.53,-23.91,-25.51,-26.42 mm。

图9 车站测点位移时程曲线

以未设置减震层、35 cm厚橡胶减震层以及35 cm厚泡沫混凝土减震层这3种工况下各测点7.70 s时刻的X向相对位移作为研究对象,各个工况测点相对位移结果云图如图10~图12所示,相对位移峰值对比如图13所示。如图10所示,在橡胶材料减震层工况中,底板、下中板、上中板以及顶板峰值位移分别在21.56,24.83,27.14,30.82 mm左右;在泡沫混凝土减震层工况中,底板、下中板、上中板以及顶板峰值位移分别在18.93,22.36,24.51,26.80 mm左右;在同一高程处的相同类型节点水平位移基本一致。与未施加减震层的情况进行对比分析,相较于无减震材料,地铁车站结构添加两类减震层材料减震效果为:泡沫混凝土减震层在时刻为7.70 s时地铁车站结构X向相对位移相应分别减少了4.00,1.34 mm左右,减震效果比例可达13.01%与4.36%。结果表明,车站各节点的位移在减震层作用下得到了一定的控制,并且进一步显示出实际工程中泡沫混凝土的减震效果更优于橡胶减震垫。

图10 未设减震层-车站结构X向相对位移峰值

图11 泡沫混凝土减震层-车站结构X向相对位移峰值

图12 橡胶减震层-车站结构位移峰值

图13 3种工况车站结构相对位移峰值对比曲线

4.1.2 应力分析

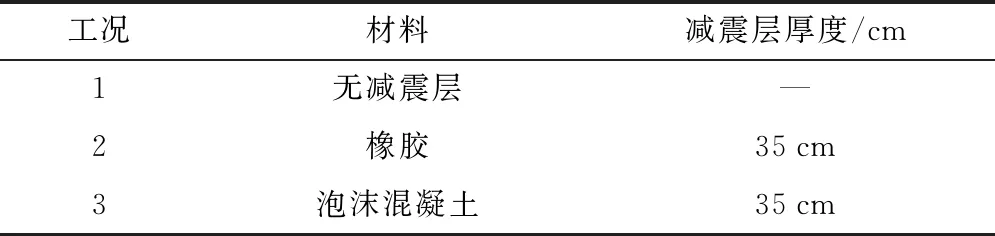

以未设置减震层、35 cm厚橡胶减震层以及35 cm厚泡沫混凝土减震层这3种工况中各测点7.70 s时刻的最大主应力作为研究对象,各种工况下车站结构7.70 s时刻最大主应力结果云图如图14~图16所示,不同减震材料作用下测点7.70 s时刻的最大主应力对比如图17所示。

图14 未设减震层-车站结构最大主应力

图15 橡胶减震层-车站结构最大主应力

图16 泡沫混凝土减震层-车站结构最大主应力

图17 3种工况测点最大主应力对比

从上述图中可以发现,3种工况下测点18的最大主应力均达到峰值,相应测点2的最大主应力达到最小值,各个车站节点的最大主应力在不同减震层工况中基本遵循相同的规律,在橡胶、泡沫混凝土减震层工况中,各测点最大主应力均得到控制,其中,相比未设置减震层工况,橡胶材料减震层工况中各测点最大主应力中平均减少了4.4%左右,而泡沫混凝土减震层工况中各测点最大主应力相比未设置减震层工况中平均减少13.0%左右。可见土体对地下车站所作用的部分力被泡沫混凝土和橡胶材料吸收,减小了车站结构受到的应力,此外,相比于橡胶材料,泡沫混凝土材料的减震效果更加明显。

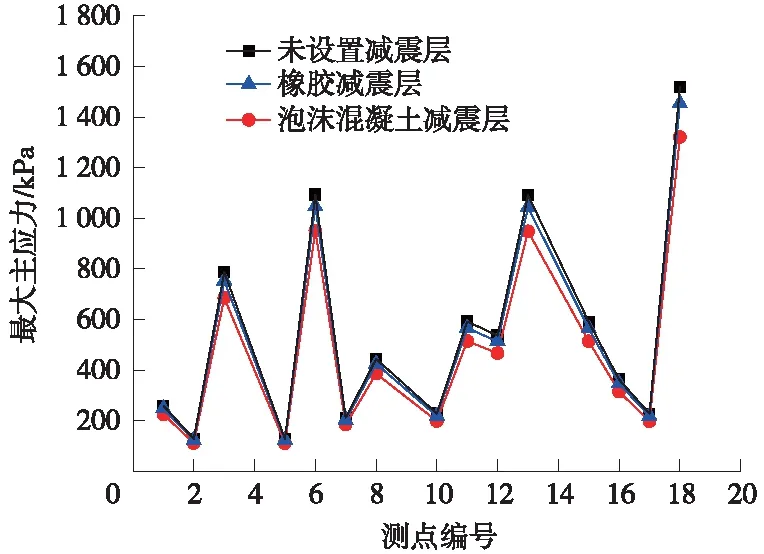

4.2 减震层厚度影响

分别设置了15,25,35 cm常见的3种泡沫混凝土减震层厚度模型进行比较,探究减震层厚度对地下车站的影响规律。如图18所示,在设置了15,25,35 cm厚泡沫混凝土减震层的不同工况中,顶板测点相对位移分别为29.91,27.83,26.72 mm,上中板测点相对位移分别为27.83,25.82,24.65 mm左右,下中板测点相对位移分别为24.73,23.24,22.19 mm,底板测点相对位移分别为21.07,19.25,18.86 mm。随着减震层厚度的增加,各监测点相对位移都相应地减少。对比无减震层的工况,施加15 cm厚泡沫混凝土减震层后,各监测点相对位移平均降低约8%。而减震层厚度自15 cm增加至25 cm时,相较于无减震层各监测点相对位移平均降低约11%。而减震层厚度自25 cm增加至35 cm时,相较于无减震层各监测点相对位移平均降低约13%。

图18 不同减震层厚度各测点最大峰值位移对比

如图19所示,设置15,25,35 cm厚度的泡沫减震层与未设置减震层相比,各测点的最大主应力分别减少了6%,10%,12%。综上所述,在一定范围内,减震层厚度越大其减震性能越好。

图19 不同减震层厚度各测点最大主应力对比

4.3 减震层力学参数对地铁车站地震响应规律影响

根据4.1节研究结论,由于泡沫混凝土减震效果显著优于橡胶减震垫,本小节建模分析只考虑泡沫混凝土物理力学参数对提高其减震性能的影响因素。

4.3.1 正交试验因素、指标及方案

减震层物理力学参数可概括为变形模量、黏聚力、内摩擦角和泊松比4个影响因子,每个因子分别设置3个水平,根据正交试验的原则可以减少试验次数,采用L9(34)正交表,设计了9种组合方案,列于表4,对每组试验数据,采用图5的El-Centro地震波输入到3.1节的数值模型,对应的减震效果评价指标可选取为7.70 s时刻的最大主应力(测点18)以及车站结构的水平位移峰值(测点1)。在计算某一参数不同水平对车站结构减震效果时,其参数选取如表5所示。9组方案的结果如表6所列。

表4 正交设计试验方案

表5 减震层参数因素水平设计

表6 正交设计试验结果

4.3.2 正交试验结果、分析

由于本节设计正交试验仅考虑泡沫混凝土各参数对提高减震性能的影响因素,故在正交试验设计中可采用直观分析法,确定各因素的主次顺序,按如下步骤进行。

(1)计算Ki值,Ki表示任一列上水平号为i时对应的试验结果之和。

(2)计算ki值,ki表示任一列上因素取水平i时所得试验结果的算术平均值,ki=Ki/s,其中s为每一列各水平出现的次数。

(3)计算极差R,R=max{ki}-min{ki}。

(4)根据极差大小确定各因素的主次顺序。极差越大,表示相应的因素对试验结果(减震效果评价指标)影响程度越大,极差最大的一列相应的因素即可确定为主要因素。

根据极差分析表7,针对最大主应力评价指标,各因素极差为:变形模量(0.166 MPa)、黏聚力(0.144 MPa)、内摩擦角(0.064 MPa)、泊松比(0.059 MPa),因此变形模量和黏聚力为减震效果评估指标的主要影响因素,而内摩擦角和泊松比为一般影响因素。

表7 正交试验结果分析

针对水平位移峰值,各因素极差为:变形模量(2.571 mm)、黏聚力(1.227 mm)、内摩擦角(0.934 MPa)、泊松比(0.97 MPa),因此变形模量和黏聚力为减震效果评估指标的主要影响因素,而内摩擦角和泊松比为一般影响因素。

综上所述,影响减震层减震效果的主要因素为变形模量和黏聚力,而一般因素为内摩擦角和泊松比。

5 结论与建议

依托西安地铁某车站工程,借助有限元软件Midas GTS NX建立了“岩土体-减震层-地铁车站结构”数值模型,系统获得了地震波作用下地铁车站结构内力与变形响应情况,设计了L9(34)的正交试验方案,评估了减震层的力学参数对减震效果的影响,主要得出以下结论。

(1)基于振动理论推导了“岩土体-减震层-地铁车站结构”三自由度体系振幅表达式,定义地震动横向耗散系数可反映地震作用下地铁车站响应机制。

(2)当地铁车站底部输入水平地震波时,新建地铁车站变形以X方向的剪切变形为主,当地震波传输至7.70,8.50 s时刻时达到正向最大值和负向最大值;车站峰值水平位移出现在顶板,最小水平位移出现在车站底板处,在同一高度处的车站结构水平位移基本相等,并随高程的增大而增大。

(3)施加减震材料后显著改善了车站结构力学响应状况,相较于未施加减震材料工况时,设置橡胶减震材料其位移减小1.34 mm左右,减震比例可达到4.36%,最大主应力减少4.4%;设置泡沫混凝土减震层其位移减小4.00 mm,减震比例可达到13.1%,最大主应力约可减小13.0%。因此,泡沫混凝土的减震性能更加优于橡胶减震垫,并且随着减震层厚度增加,减震性能越好。

(4)减震层材料的变形模量和黏聚力为地铁车站结构变形和受力的主导因素,而内摩擦角和内力对车站结构变形和受力影响较小。

同时由于依托工程尚未进行工程建设,后期研究可以借助振动台试验或者是现场监测数据进行进一步优化设计。