穿越中心城区市域快速轨道交通技术标准研究

——以成都市轨道交通13号线为例

2022-05-13吕昌明

吕昌明

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

引言

市域快速轨道交通通常服务于外围郊区与中心城区的联系,各国家或城市的轨道交通快线布局形态有所不同,但总体上分为3种基本形态:即终止在中心城市边缘、深入中心城区及穿越中心城区[1]。其中,穿越中心城区线路两端连接市郊外围组团,在中心城区段线路承担中心城区的城市轨道交通功能,规划和建设穿越中心城区市域快线的城市如巴黎RER、伦敦CROSSRAIL、柏林S-Bahn等[2],该布局使得快线与城区地铁线路形成较多换乘节点,外围郊区客流可直达市中心,降低换乘压力[3],同时,两侧组团之间的客流直达性也高。随着我国城市化进程的加快,北京、上海、天津等越来越多的城市开始积极筹建市域轨道交通快线,因此,也出现了较多穿越中心城区的市域快线[4-5]。由于该类型的线路客流构成和运营组织复杂,在前期规划研究过程中需综合考虑各种因素,技术标准的制定不同于城区普线和其他两种形态的市域线路。因此,以成都轨道交通13号线为例,重点探讨穿越中心城区的轨道交通快线,如何实现城区骨干线与市域线贯通后技术标准的确定和统一。

1 成都轨道交通13号线概况及功能定位

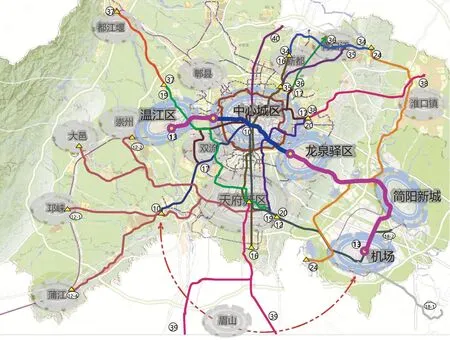

成都轨道交通13号线是成都市“中心穿越、全局覆盖、远景预留、互联互通”市域快线网的重要组成部分,全线长约98.5 km,设站35座,平均运距12.54 km,外围组团至中心城区的旅行距离较长[6]。该线起于城铁温江站,贯穿中心城区后衔接龙泉驿区、简阳新城、空港新城,终止于天府国际机场,形成一条东西向的快速通道,同时兼顾机场线功能,与18号线在中心城区十字交叉,基本能够满足中心城区各方向的机场客流出行需求,见图1。

图1 成都市轨道交通13号线及沿线组团分布

13号线一期工程线路位于中心城区段(七里沟—龙华寺),线路长度约28.6 km,二期工程分两段,西段(城铁温江—七里沟)长度约13.9 km,东段(龙华寺—天府国际机场)长度约56 km。

2 前期研究特点及客流特征

结合成都市轨道交通13号线的功能定位和沿线区域特征,其前期研究特点如下。

(1)市域快线穿城而过,全线线路超长,一期线路占比小,不同于城区普线的特点导致系统研究内容多,研究过程复杂,技术要求高。13号线作为一条穿越城区的市域轨道交通快线,全线线路长约98.5 km,位于中心城区的一期工程线路长度仅28.2 km,不足全线的1/3,占比较小,而先建的一期工程为匹配全线的功能定位和运营组织模式,需预留合理土建接口条件和系统设备衔接条件,因而要结合全线情况系统研究。另外,市域线的客流性质不同于一般城区轨道交通工程,城区和郊区段线路站间距存在差异等因素造成前期阶段需要全线系统研究的内容较多,技术标准在选择上既要考虑全线作为市域快线的运营需求,也要充分考虑一期工程穿越中心城区作为城区骨干线的运营实际,统筹近期与远期关系,论证过程复杂[7-9]。例如,结合轨道交通出行时间目标要求和超长线路线站位布置特点,速度目标值研究是开展前期工作研究的基础;作为衔接机场具备机场线功能的市域线路,考虑快速直达,是否需要考虑部分车站越行、如何合理组织运行交路;地下线路高速运行下,如何合理确定隧道断面尺寸和压力波防治工程措施等相关内容需逐一研究,且部分内容的研究结论又是下一内容研究的输入条件,为此在可研阶段共完成21项技术性专题,作为前期研究成果的重要支撑。

(2)成都13号线客流性质和客流构成复杂,中心城区内部客流量高、客流总量大,客流主要流向具有较强的向心性。13号线中心城区段线路占全长的28.83%。根据远期大区OD(起讫点)客流预测结果,中心城区内部客流最高,占全日客流总量的58.87%;龙泉片区内部客流占比1.15%,与中心城区客流交换占比12.98%;同属于线路东段的龙泉驿区和简阳新城客流总量占全线客流的27.13%,而长度占比50%;西段温江区与中心区的客流交换与其内部客流占比为15.72%。客流主要以中心城区的内部交流以及中心城区与外围组团的跨组团交流为主,主要流向具有较强的向心性,因此,提升中心城区内部交流以及中心城区与外部交流的效率是解决客流需求的关键[10]。

同时13号线客流构成较复杂,主要有:居住于外围组团区域而工作在中心城区的日常上下班通勤客流;居住于中心城区而工作在外围组团区域的日常上下班通勤客流;主城区内日常上下班客流;沿线旅游、购物、消费、娱乐性客流以及对外交通枢纽客流,客源对象不同,交通特征存在一定的差异。不同客流性质和乘客旅行时间存在差异,对舒适度要求不一致。

3 技术标准研究

3.1 针对兼顾城区、市域与机场的复合功能,分段制定速度目标值

13号线为市域快线,全长近100 km,从拉近外围组团与中心城区时空距离的时效性要求考虑,必须注重便捷、快速通行,缩短乘客在途时间,同时线路兼具机场线功能,整体对时间目标的要求较高。由于中心城区与外围区域线路功能定位、站间距、线路条件等因素存在较大差异,前期研究过程中分段提出速度目标值。全线平均站间距2.79 km,一期工程位于城区段,最小曲线半径按600 m控制,平均站间距1.48 km,宜采用较小的速度目标值;二期工程市域范围内外围组团间距离较大,除局部地段半径较小外,其他地段最小曲线半径均可按照1 200 m控制,平均站间距为4.35 km,宜采用较高的速度目标值[10]。

针对一、二期工程,分别比选分析了采用100,120,140 km/h速度目标值方案。一期工程采用140 km/h速度目标值,较120,100 km/h速度目标值节时0.4,0.8 min,旅行时间占比1.1%,4.7%,节时优势不明显,反而对线路条件的高要求造成工程拆迁量巨大、转弯处下穿建(构)筑物数量增加、影响范围扩大、工程风险不可控,综合分析速度目标值采用100 km/h。二期工程采用140 km/h速度目标值,较100 km/h节时17%,效果相对明显,考虑主要服务于城区与市域的交流客流、机场客流,为提高服务水平与运营效率,推荐采用140 km/h的速度目标值。若全线各区段均采用140 km/h速度目标值,引起中心城区段达速比较差,与站间距不匹配,因此,推荐速度目标值为140 km/h,城区内按照100 km/h限速运行。

3.2 不同区域列车采用不同站立标准及不同座椅分布形式,以此分析车辆编组方案,核算运输能力

在确定全线采用140 km/h速度目标值,城区范围内按100 km/h限速条件下,首先从客流量级、速度目标值适应性、工程投资、资源共享、站间距适应性、服务频率方面,提出13号线采用常规轨道交通制式,不考虑CRH型动车组。进一步结合预测客流结果和资源共享适应性(近、远期13号线龙简新城综合基地承担13、24号线大架修,初期临时架修与18、19号线共用合江车辆基地),推荐13号线选用与18、19、24号线相同的A型车。

全线运营里程接近98 km,外围组团至中心城区距离约70 km,旅行时间分别接近92,60 min,较长的运距和较长的旅行时间宜适当降低车辆定员并提高舒适度。经分析,在城区范围内按照5人/m2的站立标准,而在市域范围内采用4人/m2计算列车定员,既满足中心城区大客流的运能需求,又可以满足外围组团长距离出行客流乘车舒适性要求。A型车可通过减少车门提高列车座位数量与舒适度,经研究13号线采用4车门进行设计与实施,与互联互通、资源共享的18号线选用相同车型和车门标准。在此基础上,分析了座椅布置形式,由于市域范围内运距长、舒适度要求高、客流量少而小、拥挤度不高,提出采用横排座椅形式;中心城区范围内横排座椅形式很难实现5人/m2的站立标准,同时影响客流高峰期乘客上下车、列车停站时间及系统能力,因此,开行中心城区的交路列车采用纵排座椅布置形式。结合高峰小时单向最大客流断面,站立标准结论为,能够满足远期采用6、7、8辆编组时的客流需要[11-12]。

根据上述分析,通过对列车编组方案多方比选和论证,在满足一定服务水平条件下,初、近、远期采用8-4/8-4/8编组方案,即初期中心城区采用8辆编组,市域段宜采用4辆编组列车,结合列车交路、客流适应性,近、远期采用4辆、8辆编组混跑或分段运营。

3.3 基于都市圈融合发展理念和多网融合实际需求,采用跨线运营的运输组织模式,多角度分析与其他线路互联互通

《交通强国建设纲要》、发改规划[2019]328号文《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》等重要政策性文件明确指出:都市圈轨道交通的发展方向,尤其是市域轨道交通要增强连通性融合发展,即互联互通的迫切需求[13-15]。成都轨道交通13号线穿越中心城区、连接外围的资阳、崇州等城镇,有力支撑成都作为国家中心城市现代化都市圈的建设,带动周边城市群和成都都市圈发展,因此,研究13号线与周边衔接线路互联互通是非常必要的,同时也有利于提高系统服务运能,实现资源共享,有效缩短旅行时间,实现都市圈同城化。

13号线作为城市轨道线网中的穿心快线,与快线网中其他快线换乘客流55.4万人次/d,外围组团与中心城区直通需求较大,因此,应重点考虑13号线与外围线路跨线运营。结合客流需求及工程实施条件,前期研究考虑了13号线与S2、23、S3号线互联互通跨线运营方案,分别在龙简新城南站、明光站、吕家咀站实现互联互通,并在天府机场北站设置与18号联络线,部分互联互通典型配线布置型式见图2、图3。根据各车站预留的配线型式、拟定的线路技术标准,综合分析了当S2、S3线及23号线陆续开通后,可根据不同组团间客流交流需求,灵活组织跨线运营交路[16]。

图2 龙简新城南站配线方案示意

图3 吕家咀站配线方案示意

在研究互联互通方案过程中,同步分析并考虑了对系统的影响和应对措施。采用互联互通技术的各条线路,限界设计原则与标准、车型、车辆基地运营维保需求、站台门间距和限界等条件应协调一致。弱电系统应统一或兼容运行模式、轨旁设备布置原则及人机界面。供电系统应保证贯通后线路的供电能力,接触网需在接轨站附近设置电分相等。在满足互联互通及跨线运营需求条件下,需各专业做好前期规划和统筹。

3.4 考虑长距离客流出行需求,采用快慢车的运输组织模式,契合市域快线与机场线双重功能

13号线中心城区线路较长,设站21座,平均站间距离仅1.39 km,如仅采用站站停的平图模式运行,中心城区的旅行时间较长。为保证机场线的服务功能,在市域段采用越行模式可更好地提升本线的服务质量。此外,考虑到网络化运营后跨线列车的通过,为提高全网运行效率,可在城区外选择客流规模较小且实施难度低的车站设置越行线,提高跨线列车运行速度,降低通行时间[17-18]。从长距离客流出行需求分析,13号线外围组团线路长度占比70%,外围组团其他区域与中心城区客流交换总占比为34.12%,其他客流大区之间的客流交换占3.98%。鉴于各组团的客流需求特性及各组团间客流流动规律,运输组织模式应考虑尽量加强龙泉驿组团、温江组团与中心城区间的联系,尽量缩短长距离出行客流的旅行时间。因此,需开行大站快车来满足长距离快速出行的客流需求。

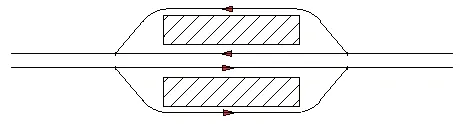

越行站方案考虑尽量将组团中心、重要客流集散点以及重要换乘站确定为快车停靠站,结合客流量和工程实施条件,选择适当站点设置越行线,推荐高架站越行配线采用双岛正线内侧(图4),地下站越行配线采用双岛正线外侧(图5)。

图4 双岛正线内侧方案

图5 双岛正线外侧方案

越行站设置在无配线车站及客运量级较小的车站。通过运行图铺画研究,中心城区可将瑞星路站、幸福梅林站设置为越行站。但由于中心城区采用地下敷设方式,车站规模大、线路条件差、实施风险高及征地拆迁量巨大。经计算,每增设一处双岛正线外侧越行站需增加投资5.3亿元,工程投资增加巨大,同时越行将降低城区范围的服务水平,因此,不推荐在城区设置越行线。外围组团采用高架敷设,线路条件较好、道路宽度较宽,设置越行线的条件较好,结合工程条件,葫芦坝站设置为越行站。同时,龙泉山站作为近、远期的小交路折返车站,设置了双向折返配线,具备线路贯通运营及快慢车越行的功能。

除设置越行站外,列车在线路能力允许的条件下越行一般中间车站。通过线路能力理论计算及配线设置停靠站方案如图6所示。快车在设置配线的越行站及中间旅客乘降量较小的车站(如龙洞湾、石盘、城铁简州、葫芦坝、毛家口等)可不停站直接通过,远期停靠30站。站站停慢车:明光—龙泉山交路远期停站为27站,龙泉山站—T3、T4站停站为12站,七里沟—龙泉山站远期停站为25站。

图6 成都市轨道交通13号线列车停靠站示意

本线远期东段高峰小时运行对数为18对/h,输送能力能够满足高峰小时开行6对越行列车的能力要求,慢车最多被越行1次,对旅行速度影响小,越行站设置合理。组织快慢车越行后,全线快车近期可节省8 min,全线节时约9%,远期可节省6 min,全线节时约6.7%,可有效提高旅行速度,缩短旅行时间,提升全线服务水平。

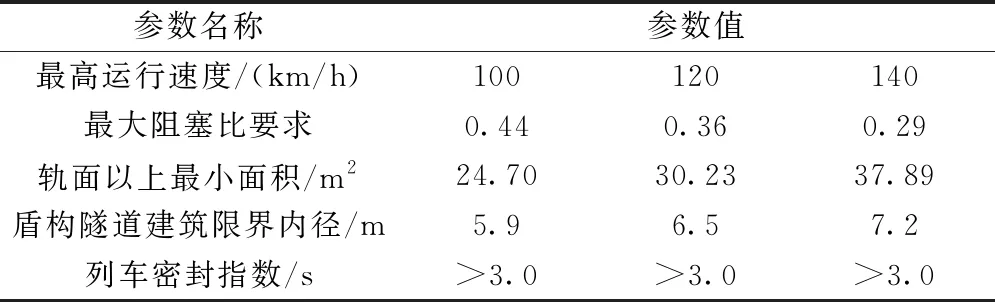

3.5 通过研究隧道压力波舒适标准及压力波减缓工程措施,确定压力波防治方案

为保证13号线在最高运行速度140 km/h条件下的行车安全和乘客舒适度,借鉴目前高速列车隧道空气动力学的研究方法,在前期研究中对隧道截面积、列车气密性、减缓隧道压力波措施等满足隧道空气动力学效应的参数和方案进行了分析确定。

结合GB 50157—2013《地铁设计规范》、铁建设[2007]88号《铁路隧道设计施工有关标准补充规定》等规范对压力波控制标准的规定,建议13号线压力波舒适度标准按“当隧道内空气总的压力变化值超过700 Pa时,车辆每1 s内的空气压力变化应小于415 Pa”和“每3 s内的空气压力变化应小于800 Pa”的标准进行设计。

提高列车密封性能、增加隧道净空面积是降低车内压力波变化率最有效的措施。经分析,当列车在隧道内不停车、连续运行时,非密封车辆无法满足所采用的隧道压力波舒适性评价标准[19]。同时,在100,120,140 km/h不同设计运行速度下,不断增大盾构区间隧道断面,依然存在无法满足压力波舒适度标准的情况,而列车密封性指数相比于隧道内径变化对隧道压力波的影响更为敏感。因此,建议优先采用通过提高车辆密封性的方式改善隧道压力波对乘客舒适性的影响,同步结合生产工艺水平、车辆采购成本等实际情况,确定车辆采用密封车,司机室永久动态气密性指数≥6 s,客室≥3 s。根据理论及数值模拟分析结果,不同设计速度应满足隧道净空面积、盾构隧道建筑限界内径及列车密封性指数要求,见表1,并按此确定不同运营交路下的压力波防治方案,即确定不同运营交路区段盾构隧道断面尺寸、列车气密性要求等。

表1 不同设计时速隧道及列车主要参数

另外,由于二期工程存在地下-高架转换的洞口,建议洞口设置为合理的切削式洞门缓冲结构,列车尽量采用流线形车头等,以减缓压力波。

3.6 根据分区段的速度目标要求,论证中心城内采用DC1500V、外围采用AC25kV接触网供电制式优劣,进一步确定盾构隧道断面标准尺寸

13号线远期与18号线互联互通后,采用相互兼容的供电技术标准:车辆采用A型车,牵引供电采用单相工频(50 Hz)、25 kV交流制架空接触网受流,110/25 kV两级电压供电,动力照明采用110/35 kV两级电压集中供电。鉴于13号线在中心城内平均站间距1.4 km左右,最高行车速度100 km/h,因此,有必要研究采用双制式供电的可能性,即在中心城内采用DC1500V接触网供电,外围采用AC25kV接触网供电制式。

采用AC25kV供电制式,全线制式统一,利于市域线路之间的互联互通,供电系统的投资较为节省,变电设施较少利于运营维护[20]。若采用双制式供电方式,车辆需采用市域双流车,目前,国内并无市域双流车的运行经验,且直流区段变电设施较多,供电系统的投资较大,不利于市域线路之间的互联互通。因此,推荐13号线全线采用AC25kV单制式供电方式。

另外,通过研究进一步确定在AC25kV供电方式下的限界参数、隧道断面标准和尺寸。当设计最高运行速度为140 km/h,采用交流制式供电,接触网柔性悬挂,τ>3.0 s的密闭车,盾构管片最小内径为7 300 mm,综合考虑限界余量、施工误差、乘车舒适性等因素,采用盾构隧道管片内径7 500 mm,外径8 300 mm,厚400 mm。实际一期工程设计最高速度为100 km/h,建筑限界≥7 050 mm可满足相关需求,即隧道内径≥7 300 mm,但为保持与全线盾构断面统一,一期工程隧道内径取值7 500 mm,并按此开展设计。

4 相关建议

综上所述,结合成都市轨道交通13号线的功能定位和客流特征,对穿越城区的市域轨道交通快线前期研究过程中全线技术标准制定思路进行了梳理和总结,后续线路在参照规划建设过程可借鉴,同时应注意以下相关问题。

(1)市域快线不同于城区普速线路,在规划设计时需把握全局,合理论证和决策设计标准。

市域快线的设计标准及前期研究思路与城区普线存在较大差别,市域快线可有效联系城市中心城区与外围新城、卫星城,拉近城市的时空距离。在规划设计阶段,首先需明确市域线在轨道交通线网规划和综合交通规划中的功能定位,立足一期工程,放眼全局,制定市域快线综合解决方案;然后,根据确定的研究思路和解决方案,进行专项研究,各项研究成果和输入条件互为嵌套,整个过程以需求为主导,逻辑性强,需要合理的论证和决策。

(2)针对复杂的客流构成,开行交路与车辆型式应实现标准化与差异化的有机统一。

13号线从功能定位、速度目标值、客流需求、站间距适应性等方面,对国铁CRH动车组和市域轨道交通车辆进行了比选,推荐采用市域A型车系统。

由于13号线在中心城区与常规线路类似,市域段类比于市域线或机场线,客流分布及规模差异明显,客流构成与需求不尽相同。为满足不同客流需求,研究制定了差异化交路与编组,中心城区交路为提高输送能力采用8辆编组,市域段交路为提高服务频率采用4辆编组,全线交路采用8辆编组具备组织跨线及越行列车开行条件。为保证中心城区运能及城区停站时间,结合东端市域交路范围内客流量级小、出行时间长且服务水平要求高的特点,列车座椅按车门数量较多且舒适度较高的横纵排结合型式进行布置。建议类似市域线,针对不同的客流构成,针对性研究车辆选型与编组,并提出与车辆型式匹配的开行交路,实现标准化与差异化的有机统一。

(3)互联互通的市域线应在线网层面统一标准、制式或设备选型,预留互联互通条件及接口,同时建议尽快开展快线网互联互通标准体系设计。

目前,与13号线互联互通的S2号线和S3号线线路建设标准、建设时序、客流预测等尚不能获取相对准确数据,因此,无法明确互联互通运营模式、运行交路、运输能力、能力检算及运行图计划调整能力等相关更深入的方案,仅在物理交路示意、土建适应性、系统可行性方面研究互联互通。根据互联互通的目标,建议在线网层面统一互联互通的标准、制式或设备选型设计,预留互联互通条件及接口,并制定相应的运营管理制度,从顶层规范互联互通标准,以此指导各线路的互联互通建设。目前,成都13号线建设在即,建议以13号线为基础,开展快线网互联互通标准体系设计。

5 结语

成都市轨道交通13号线作为西起温江,东至天府国际机场的超长线路,既缓解了主城区交通压力,也带动和引导了沿线组团开发建设,是一条具有复合功能的市域快线。而一期工程处于全线中部,整体位于中心城区,在技术标准的选择上既要考虑全线作为市域快线的运营需求,也要充分考虑一期工程穿越中心城区作为城区骨干线的运营实际,统筹近期与远期的关系。

经过对技术标准的分析研究,成都13号线可作为我国中西部地区首条集25 kV交流供电制式,最高速度140 km/h,A型车4辆、8辆编组,全自动运行方式,实现快线网互联互通及跨线运营于一身的市域快线,系统综合程度极其复杂。前期研究过程中,在明确全线功能定位、客流特征的前提下,提出分段制定速度目标值、组织开行快慢车、与快线网进行互联互通等典型理念,并对双流制式及隧道内径、高速地铁地下空间空气动力学效应及隧道通风系统、网络条件下的开行方案等进行了专项研究。同时建议穿越城区的市域轨道交通快线针对复杂的客流构成,开行交路与车辆型式应实现标准化与差异化的有机统一;互联互通的条件和接口应在线网层面做好统筹规划。尤其在规划穿心快线时需要把握全局,合理论证和决策工程设计标准,若按照市域段线路条件确定标准,势必造成主城区段标准过高投资浪费。通过前期研究解决了很多矛盾问题,但仍存在一些问题没有完全解决或者解决的不理想,例如一期工程是否可采用非密闭车、4-8混跑的列车能否结合车辆、站台门构造和疏散救援要求实现灵活编组等,还有待进一步研究明确。