双层相变材料结构的圆柱形锂离子电池相变冷却模块仿真分析

2022-05-13

(浙江大学,浙江 杭州 310012)

0 引言

近年来,我国汽车行业发展方向逐渐转向新能源汽车,带动了锂离子动力电池行业的快速发展。然而,锂离子电池性能受温度影响极大,当电池温度高于40 ℃时,锂离子电池的寿命会极速衰减,高于60 ℃则会出现热失控的风险。锂离子电池能量密度要求的上升意味着电池在散热表面积不变的前提下产热增加,这对热管理手段提出了越来越高的要求。

相变材料是一种能在一定温度范围内改变自身物理状态的材料[1],在这个过程中可以储存能量,使用相变材料对电池进行冷却能量利用率高,且与各种形状的电池都能很好的匹配。但是相变材料仅能在其未完全熔化时发挥控制电池温度的作用,目前电池热管理系统研究中使用的单相变材料结构难以适应多变的电池运行温度和环境温度。许多研究人员选择了将相变材料与其他冷却方案耦合,许可俊[2]在复合相变材料的基础上增加了半导体制冷技术,提升了热管理系统的适应性。Jiahao Cao[3]等研究了将相变冷却与液冷手段耦合,采用了延迟液冷策略,充分利用了相变材料的潜热和导热性能。何晓帆[4]将相变材料冷却与液冷手段耦合设计了一种复合型热管理系统。并对热管理系统的控制策略进行优化,同样采取延迟液冷策略,降低了系统的能耗。但这些研究为了提高环境适应度,通常需要引入主动控温手段,不同程度增加了系统的能耗和复杂度。而面临类似问题的建筑行业则提出了使用双层相变材料,Meng[5]等在上海地区提出了一种新型的相变房间,将两种不同的相变材料放置在房间中,将夏季室内气温波动降低4.3 ℃, 冬季降低 14.2 ℃。该方案基本不增加能耗,但电池相对于建筑产热效率高,多层相变材料结构应用于电池热管理的效果还有待研究。

本文设计了一套用于圆柱形锂离子电池的双层相变材料结构的相变冷却模块,采用数值模拟的方法研究了该模块用于电池冷却的效果。首先研究了该结构用于电池散热的可行性,然后研究了相变材料性能和布置方式对电池表面温度的影响,即找出双层相变材料结构用于电池冷却的最佳方案。主要工作涉及冷却模块的设计和优化。

1 数值方法

1.1 几何模型

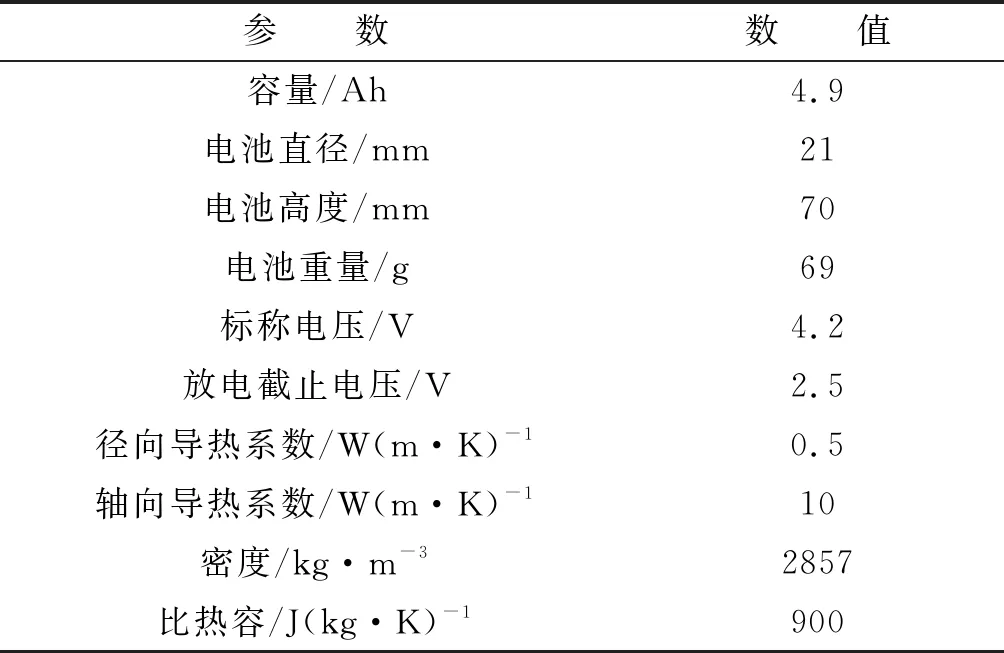

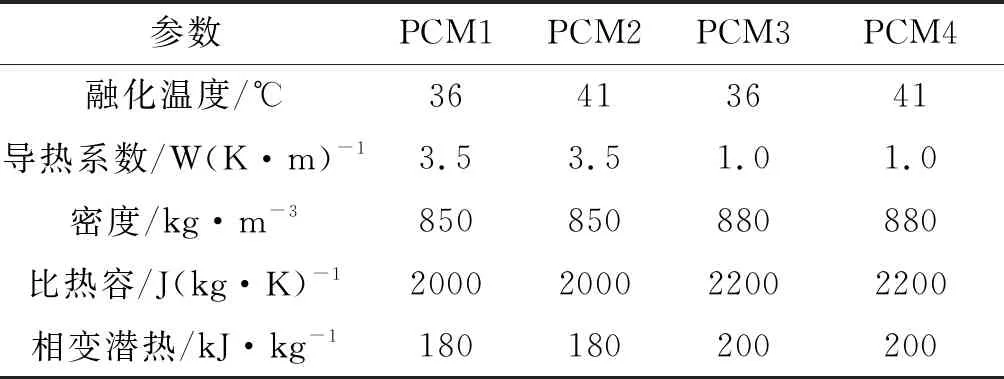

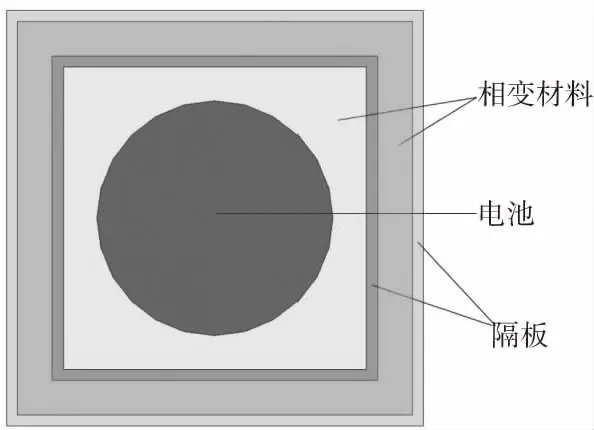

采用三星公司的21700-M50E型圆柱形三元锂离子电池,电池额定容量为4.9 Ah。为降低建模难度,提高仿真计算速度,建模忽略电池正负极结构,包裹在相变材料中。文中提到的相变材料为鲁尔能源公司研制的石蜡/膨胀石墨复合相变材料,一共使用了四种性能不同的相变材料,编号为PCM1~PCM4。两层相变材料厚度均为3 mm,中间使用厚度为1 mm的铝合金方管隔开,外层使用厚度同样为1 mm的铝合金方管固定。相变材料的导热系数由基于瞬态平面热源法的TPS 2500S导热系数测试仪测得,相变点、比热容及潜热则由热流型差示扫描量热仪(DSC)Q200测得的DSC曲线计算获得。建模及网格划分在hypermesh上进行,仿真计算和后处理使用美国Ansys公司研制的大型通用有限元分析软件Ansys进行数值模拟。锂离子电池和四种相变材料的基本参数陈列在表1和表2中,仿真模型如图1所示。

表1 电池的规格参数

表2 PCM的基本参数

图1 冷却模块模型

1.2 电池产热模型

为指导热管理系统设计,需要研究电池在不同使用条件下的产热散热模型,建立锂离子电池热模型。目前,最常使用的是Bernadi产热模型,其表达式如下:

其中开路电压所影响的不可逆热也可以通过假设电池单体为均匀发热体,利用电池直流内阻R来等效电池产热,因此经简化后可表示为:

电池内阻通过混合功率脉冲特性(HPPC)测试测得,测试标准参考《FreedomCAR功率辅助型混合电动车电池测试》和GB/T 31467.1—2015。电池熵热系数测试方法参考有关论文,将电池调至所需SOC后静置20 h消除极化后记录电池开路电压U,随后调节恒温箱温度至T1,静置3 h待电压稳定后记录开路电压U1,再次调节恒温箱温度至T2,静置3 h待电压稳定后记录开路电压U2,得到dU/dT。

将电池内阻和熵热系数导入MATLAB中进行拟合,得到关系式:

U=74.2-1.224T-135.1SOC+0.01304T2+0.01298T·SOC+54.86SOC2

式中:R—电池内阻,mΩ;SOC—电池荷电状态;T—温度,℃;dU/dT—电池熵热系数,mV/K。

1.3 PCM模型

对于求解PCM的熔化和凝固过程,Ansys Fluent软件中有专门的Solidification/Melting模型,为了简化模拟,需做出如下假设:①相变材料液相区为牛顿不可压缩流体,液相区的自然对流为层流;②固液相变引起的体积变化可以忽略;③相变材料的比热容和导热系数与温度无关;④相变材料均匀一致且各向同性;⑤忽略全系统各组成部分之间的接触热阻[6]。

边界条件对相变冷却模组进行仿真时,设置初始条件为:

t=0;T(x,y,z)=T0

式中,t为时间,T0为初始温度,本文中初始温度与环境温度相同。

锂离子电池与PCM、PCM与铝合金方管、PCM与外界环境的边界条件满足:

式中,kbat、kAl、kPCM、h分别代表电池的导热率、铝合金的导热率、PCM的导热率和空气对流系数;Tm代表环境温度;n代表x,y,z三个正交方向[7]。

2 结果与讨论

2.1 采用单层PCM冷却的锂离子电池

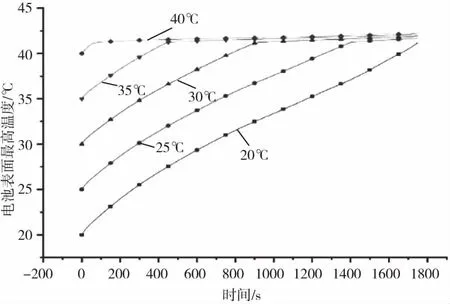

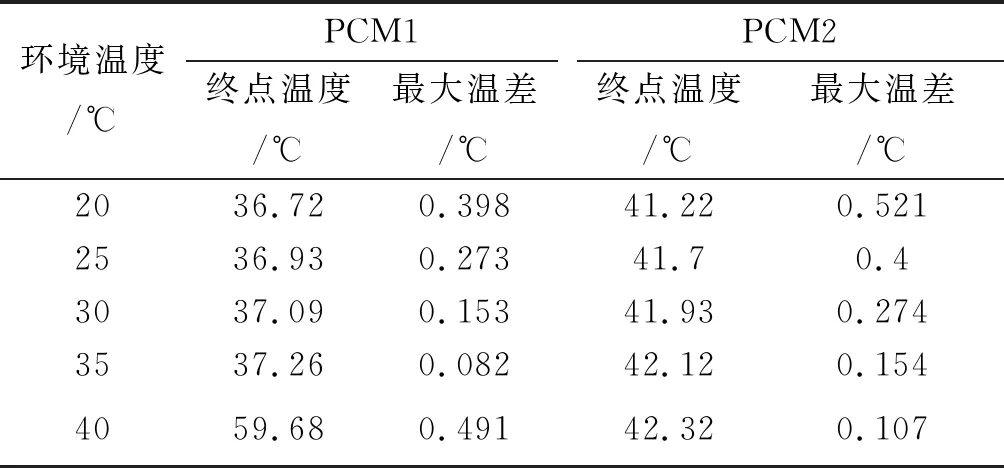

图2和图3分别展示了锂离子电池在仅使用PCM1和PCM2包裹时,在不同环境温度下以2C倍率放电时的表面最高温度的上升曲线。表4、表3则显示了使用PCM后,放电结束时电池表面的终点温度和最大温差。

图2 不同环境温度下,使用PCM1包裹电池时>电池表面的最高温度-时间曲线

图3 不同环境温度下,使用PCM2包裹电池时电池表面的最高温度-时间曲线

表3 电池-单层PCM模块内电池表面的

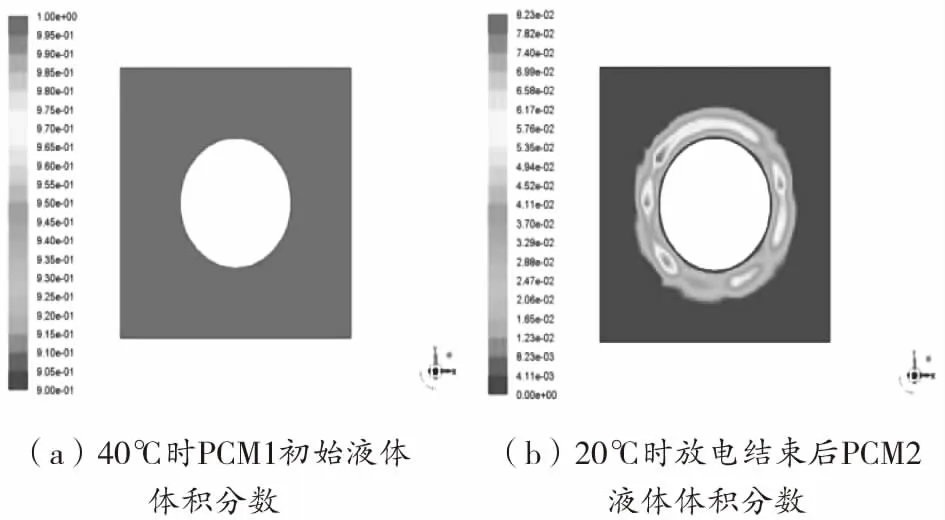

从图表中可以看出,使用相变材料有助于减小电池表面温差,且大部分情况下,电池的温度被稳定在相变材料的相变温度范围内。但是,当使用相变温度较低(37 ℃)的相变材料时,如图4(a)所示,过高的环境温度会使相变材料在电池开始放电前已完全液化,此时PCM潜热已完全耗尽,无法有效吸收电池产热。使用相变温度更高(41 ℃)的材料可以解决这一问题,但此时如图4(b)所示,电池常温下放电结束时PCM的液相率几乎为0,潜热没有发挥作用;而且放电结束时电池表面温度均高于电池最佳工作温度(20~40 ℃),在电池老化方面存在不利影响。也就是说,使用单一相变材料,在环境的适应性方面存在问题。

图4 特定条件下PCM的液体体积分数

2.2 采用双层PCM冷却的锂离子电池

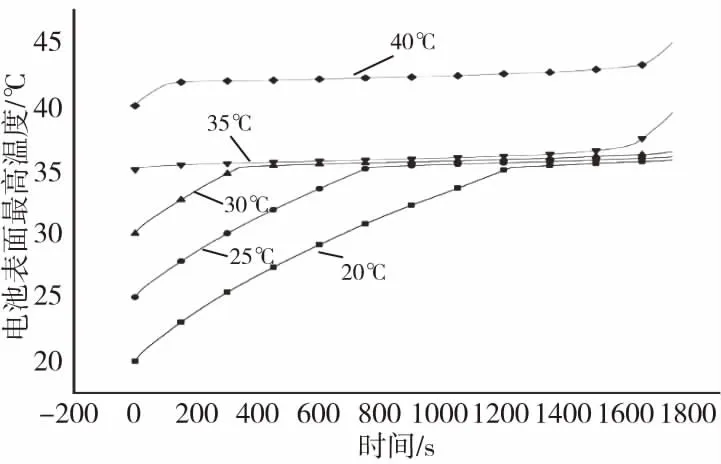

图5为上文所设计的双层相变材料冷却模块在不同温度下的电池表面最高温度的时间变化曲线。表4为电池-双层PCM模块和电池-单层PCM的对比。

图5 不同环境温度下,电池-双层PCM模块中电池的表面最高温度

表4 双层PCM-电池的最高温度

可以看到,大部分使用环境下,双层PCM-电池模块的散热能力强于使用单层相变材料的电池。而当环境温度达到35 ℃或40 ℃,接近内外层相变材料的相变范围时,由于实际通过潜热的形式吸收热量相变材料的量减少,电池温度分别上升了2.22 ℃和2.68 ℃,但仍然处于可接受的范围。因此可以得出结论:使用双层相变材料可以提高相变冷却模块的环境适应性。

2.3 PCM性能与布置方式对电池温度的影响

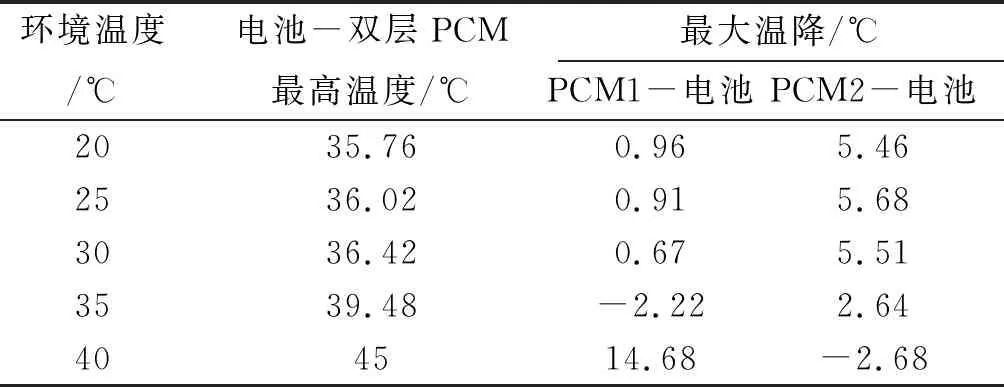

石蜡作为应用广泛的有机相变材料,存在着导热性较差的缺陷,因此在实际应用中经常需要添加导热性能强的其他材料制成复合相变材料,但又会带来潜热下降的问题。为了探究双层PCM结构中PCM性能与布置方式对电池温度的影响,设计了以下几种组合方案,列在表5中。

表5 PCM布置方案

图6显示了方案一到方案五在25 ℃环境温度下电池表面最高温度的变化情况。由于方案一与方案三的曲线几乎重合,图7截取了方案一和方案三在第800 s到第900 s区间的温度变化曲线。表6为放电结束时不同方案下的电池表面最高温度。

图6 不同布置方案下的电池表面温度 图7 方案一与方案三的局部温度对比

表6 不同方案的电池表面最高温度

相变材料的导热系数对电池表面最高温度有着极其明显的影响,不同方案间电池表面的最大温差达到了2.82 ℃,导热系数内低外高的方案二相比导热系数内高外低的方案三,温度也有1.23 ℃的差距,而方案三与方案一温差几乎相同,可以得出结论,内层相变材料的导热系数相比外层相变导热系数对电池温降的影响更大。考虑到双层相变材料结构在环境温度接近所使用材料的相变范围时会出现较明显的温升,而这种温升是由于材料潜热引起,基于前述结论,可以通过内层布置导热性较好、潜热较低的PCM,外层布置导热性较差、潜热较高的PCM,进一步提升相变冷却模块的环境适应性。

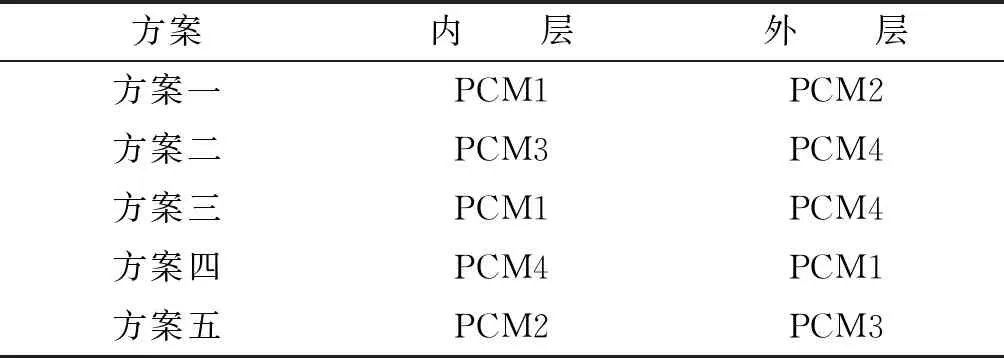

图8显示了方案一、方案三和方案五在环境温度为35 ℃以及40 ℃时电池表面的温度变化,表7为不同环境温度下,三种方案控温效果的对比。

图8 35 ℃和40 ℃时方案一、三、五的电池温度对比

表7 不同环境温度下三种方案的最高温度

从图中可以看出,高温情况下,方案五有效抑制了电池在放电临近结束时出现的温度迅速上升的现象,与使用单一的PCM1相比, 35 ℃环境温度时温度仅升高了0.52 ℃,40 ℃时温度则降低了16.67 ℃,而与使用单一的PCM2相比,环境温度35 ℃时温度降低了4.34 ℃,40 ℃时仅升高了0.69 ℃。而在温度较低时,方案五相较其他两个方案控温效果较差,但仍将电池表面温度控制在了电池最佳工作范围内。综合考虑,方案五的控温效果更佳,环境适应能力更好。

3 结论

本研究针对圆柱形锂离子电池设计了一种新型的双层相变材料冷却模块。首先研究了单层相变材料和双层相变材料结构在控制电池温度方面的优劣。并探究了相变材料性能和布置方式对电池温度的影响,进一步优化了双层相变材料冷却模块的环境适应性,结论如下。

1)使用双层相变材料结构的相变模块可以有效的适应环境温度变化。

2)在布置相变材料时,应将导热性较好、潜热较差的相变材料布置在内侧,导热性较差的相变材料布置在外侧。