中山大学古籍修复人才培养方式

2022-05-12肖爱心

肖爱心

引言

古籍文献是中华民族重要的文明成果, 蕴含着中华民族宝贵的精神财富。2007年1月,国务院办公厅颁布《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发[2007]6号)[1],“中华古籍保护计划”正式实施,同年5月“国家古籍保护中心”成立。经过多年实践,古籍保护与修复工作取得了一系列阶段性成果, 特别是在古籍保护与修复的传承方面,国家古籍保护中心通过建立“国家级古籍修复技艺传习所”和“国家古籍保护人才培训基地”,以及与高校合作开展古籍保护与修复专业硕士研究生教育等[2],逐步形成以传习所、培训基地、高等院校三位一体的古籍修复人才培养模式[3]。2017年9月,文化部印发《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》,再次强调应加强古籍修复人才培养,优化古籍修复人才队伍结构,明确要求“发挥高校古籍教学科研人才较多的优势,利用高等院校古籍人才培养及整理研究专项基金, 加强对古籍保护研究型人才培养[4]。”古籍保护与修复高层次人才培养问题得到高度重视。

2003年3月, 中山大学图书馆成立古籍修复实验室,2008年成为“全国古籍保护重点单位”。2010年2月,中山大学图书馆名列首批“国家级古籍修复中心”名单,为全国高校系统唯一入选者。 于2014年底与国家古籍保护中心签署了联合培养的三方协议, 从2015年开始正式招收“文献保护与修复”方向硕士研究生,在古籍修复高层次人才培养上起到了引领和示范作用。2020年11月,中山大学举办第四届古籍保护学科建设研讨会, 国家古籍保护中心苏品红研究馆员在会上高度肯定了中山大学信息管理学院和图书馆在古籍保护学科建设与人才培养方面所取得的成绩。基于此,论文选取中山大学“文献保护与修复”教学为研究对象,从培养层次、教学条件、课程设计和实践教学4个方面对中山大学古籍修复人才培养方式进行分析, 为我国高等院校古籍修复人才培养提供值得借鉴的经验。

一、国内古籍修复人才培养现状

2003年教育部办公厅、文化部办公厅联合下发《关于开展培养古籍修复人才试点工作的通知》(教高厅函[2003]20号),要求加大古籍修复人才培养力度,采取“分层培养、长短结合”的原则,以培养技术熟练的操作人员为主(主要是高职层次),适当培养一些高级修复人才(主要为本科层次),同时加强对在职职工的短期培训,建立一支结构合理的古籍修复队伍[5]。在此背景下,金陵科技学院于2004年创办了全国第一个大专层次的古籍修复专业——文物鉴定与修复,2007年与南京图书馆合作创办古典文献(古籍修复)本科专业,成为国内第一个开展古籍修复专业本科教育的院校。2005年南京艺术学院创办文物鉴赏与修复专业,设立陶瓷修复、古籍修复、书画装裱三个方向,培养层次包含本科、硕士和博士[6]。

2007年“中华古籍保护计划”启动,国家古籍保护中心正式挂牌成立,负责全国古籍保护培训工作,承担培养古籍保护修复人才的职能[7],2014年起先后同中山大学、复旦大学、天津师范大学、中国社会科学院研究生院、南京艺术学院签署 《联合培养古籍保护方向专业硕士协议》,标志着古籍保护与修复人才培养工作逐步走向专业化轨道。

中山大学信息管理学院2015年开始招收“文献保护与修复”方向的图书情报专业硕士,以中西文古籍修复教学相结合为特色,秉承“中西理念交融、保护修复并重、理论实践同步”的教学理念,形成了包含专业培训、专业课程、学历教育和师徒传习的全方位古籍修复人才培养模式[8]。复旦大学2014年成立中华古籍保护研究院,2015年起招收“古籍保护”方向的图书情报专业硕士,侧重于物理、化学、材料检测等高科技保护研究,致力于培养既能继承传统修复工艺, 又能借助现代科学技术进行修复的复合型人才,构建了以“古籍整理、科学技术与非遗技艺”三位一体为特点的学科建设模式[9]。 天津师范大学于2015年在历史文化学院的文物与博物馆专业类别下设“古籍修复与出版”方向,招收硕士研究生[10],2018年成立古籍保护研究院 (图书馆与历史文化学院联合培养),2019年将专业名称调整为“古籍保护与传播”方向。中国社会科学院研究生院2010年成为首批文物与博物馆专业学位硕士培养单位,2011年成立文物与博物馆硕士教育中心,开设文物鉴定与修复专业“古籍保护”方向,并用文化遗产保护的学科体系来设置课程,2015年起招收古籍鉴定与修复子方向研究生,采取“课堂讲授、专业考察、专业实习、学位论文”4个环节的培养方式[11]。

综上,国家古籍保护中心从2007年开始,在全国范围内展开古籍保护与修复在职人员培训工作, 通过与高校合作培养, 学历教育从高职层次发展到以本科和研究生层次为主,经过多年实践和探索,逐步建立起“三位一体”的古籍保护人才培养机制, 形成了在职培训与继续教育日益完善、学历教育探索式展开的有益局面[12],从而保证能够长效持续地培养出优秀的古籍保护与修复人才,满足我国古籍保护与修复事业行的文化战略需求。

二、中山大学古籍修复人才培养方式

(一)培养层次

1.本科层次

中山大学信息管理学院自2006年开始在图书馆学和档案学专业同时开设“文献保护与修复”课程,占3个学分及54个学时,并结合对德州大学、密歇根大学和匹兹堡大学等美国高校文献保护与修复课程体系的调研情况,对该课程的授课内容进行了全面改革。 作为专业核心必修类基础导论课程, 每学年都面向图书馆学与档案学专业共计100余名本科生开设。经过多年建设,该课程先后被评为“校级示范性双语课程”“省级教学改革项目”。2012年3月,由林明、张靖及周旖共同主编的教材《文献保护与修复》出版,这是国内第一部文献保护中英双语教材,为该课程建设提供了科学系统的理论基础。

2.硕士层次

2014年11月, 中山大学信息管理学院与国家古籍保护中心、中山大学图书馆签订了《联合培养古籍保护方向专业硕士协议》,将“文献保护与修复”方向研究生的培养设置在图书情报专业硕士项目中, 并从2015年开始正式招收研究生。学院采取的是先入学再分具体方向的模式,招考时并未单独划分图书情报专业“文献保护与修复”方向, 新生入学后根据自身意愿再进行选择。 在培养年限上, 全日制的基本学制为2年, 在职学习的基本学制为3年,其中累计在校学习时间不少于1年半,因特殊原因不能按期完成学业者可申请延期, 但总学习年限最长不超过5年。培养方式采用课程讲授、实践教学、专业考察和学位论文相结合的方式。

(二)教学条件

1.师资力量

该方向理论课和实践课的教学, 由不同的师资队伍承担。 理论课教学主要由信息管理学院相关研究领域的专任教师、中山大学图书馆的资深专家及外聘专家负责,师资队伍均具有副高以上职称且在本专业领域具有较大的学术影响力,包括沈津研究馆员(当代版本目录学家、哈佛大学哈佛燕京图书馆善本室主任)、程焕文教授(中山大学国家文化遗产与文化发展研究院院长)、林明研究馆员(中山大学图书馆常务副馆长)、王蕾研究馆员(中山大学图书馆副馆长)、张靖教授(中山大学信息管理学院常务副院长)、周旖副教授(中山大学信息管理学院图书馆学教研室主任)等。实践课教学则由中山大学图书馆国家级古籍修复中心的12位中文、西文、字画碑帖修复师承担, 资深古籍修复专家潘美娣作为中山大学古籍修复技艺传习所的导师, 也会担纲教授中文古籍的修复与装订技艺。 强大的教师科研团队为文献保护与修复教学奠定了厚实的基础。

2.实验室条件

中山大学图书馆于2003年3月成立古籍修复实验室,2010年2月名列首批“国家级古籍修复中心”名单,为全国高校系统唯一入选者。2014年底作为首批试点单位,被国家古籍保护中心设立为“国家级古籍修复技艺传习所”。目前中山大学传习所位于中山大学南校区图书馆3楼,拥有450平方米的实验室,功能区域划分为展示区、近水工作区、议事区、修复工作区、办公区、工具书区及库房。各类中西文献保护与修复相关设备、仪器、工具及材料配备齐全, 其中设备仪器有工作设备(纸浆补书机、字画拷贝修复台、装裱墙、工作台、照明设备、温湿度控制设备等)、测量设备(纸张纤维测试仪、PH测试仪、电子显微镜、耐折度仪、厚度仪等)、书籍加工设备(起脊架、西文修复整理架、手工锁线架、真空吸附台、切纸机、压书机、补书机、打浆机、无线胶装机、晾纸架等)、除酸设备、清洗设备等;修复工具有刀具(手工裁切纸张用的不锈钢刀具、砑书用的骨折刀、削皮用的金属刀具等)、其他金属工具、实验室玻璃器皿、制浆刷浆工具、木板及其他木器具、石制品等;修复材料有纸张(各类补纸、书皮纸、环衬用纸、书脊用纸、封皮纸、吸水纸、日本纸、大理石纹纸等)、布料(棉布、麻布、搭头布、无纺布、单向透水布、绫、绢等)、胶黏剂(甲基纤维素、丙基纤维素、小麦淀粉、乳胶、动物胶等)、颜料及染料、其他化学材料等。先进的科学仪器和完善的实验设备,为古籍保护与修复人才培养提供了良好的保障条件。

3.课程设计

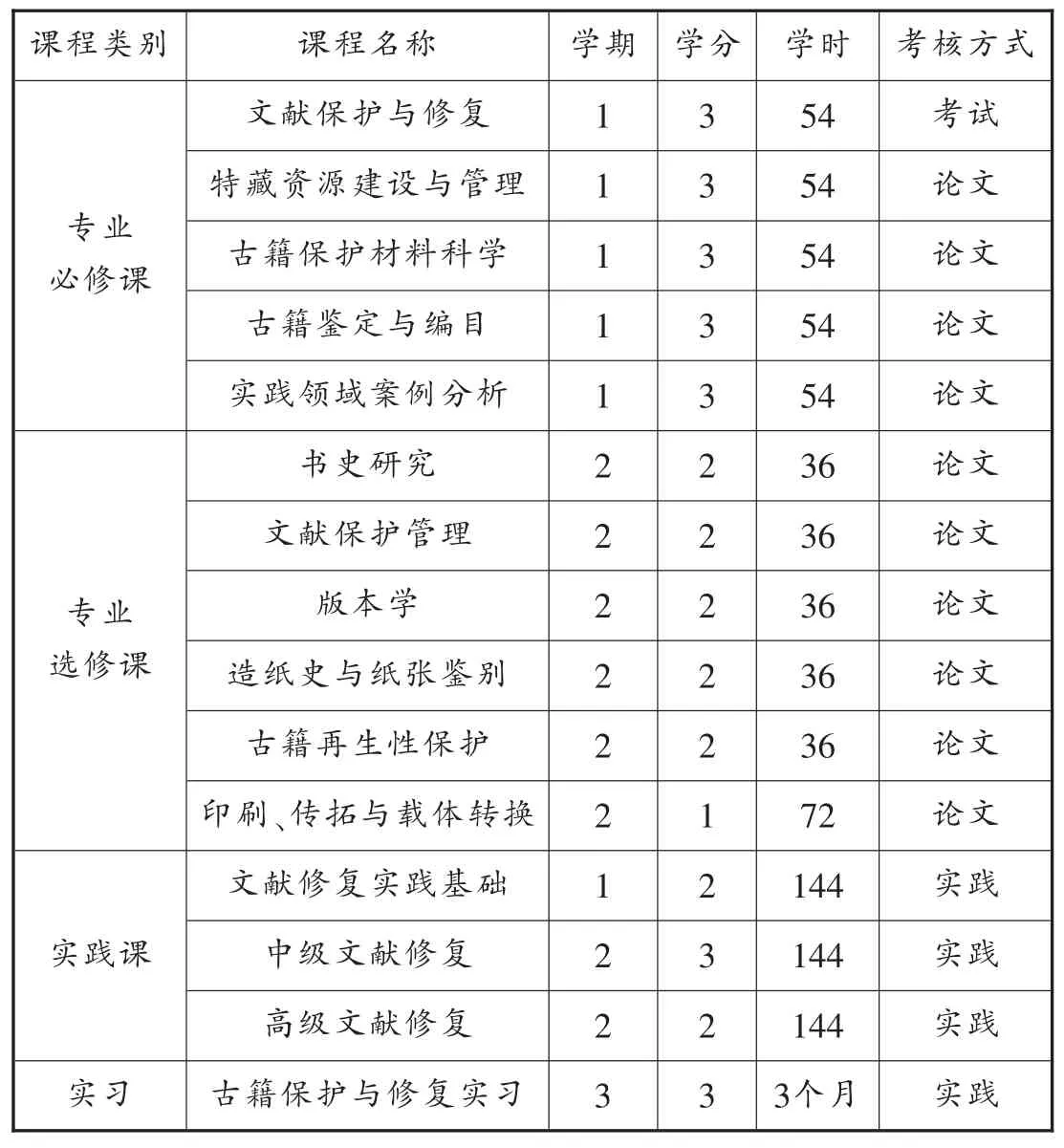

课程设计以培养具有扎实的理论基础、熟练的操作技能的古籍修复技艺传承型人才为目标,秉承“中西理念交融、保护修复并重、理论实践同步”的教学理念,体现厚基础理论、重实际应用、博前沿知识的特点,帮助学生掌握文献保护与修复的基础理论知识和专业实践技能,致力于培养出一批能够适应现代社会文献保护需求的高层次、应用型、复合型古籍修复专门人才。课程设置主要包括文献保护与修复、特藏资源建设与管理、古籍保护材料科学、古籍鉴定与编目、文献保护管理、造纸史与纸张鉴别、印刷、传拓与载体转换等(详见表1)。课程学习采用学分制, 总学分应不少于34个学分, 学分由公共必修课学分、专业必修课学分、专业选修课学分以及实践实习课学分组成。全日制专业硕士学制为2年,共4个学期,第一学期主要安排专业必修课和基础实践课, 第二学期安排英语、政治等公共必修课、专业选修课及中高级文献修复实践课;第三学期为古籍保护与修复实习,时间不少于3个月;第四学期为毕业论文撰写和答辩。

表1 培养方案专业课程信息

表1可见,课程涉及面广、种类丰富、结构合理,既有古籍修复基础知识的普及, 也有古籍修复学科的深度挖掘,涉及版本学、古籍鉴定、编目、整理、保护、修复、管理、数字化等各方面, 体现了古籍保护与修复学科内容的综合性、复合性、跨学科性,以及强烈的现实应用需求[13]。笔者从专业必修课和专业选修课各选取两门代表性课程,从课程目标、教学内容、授课方式、考核制度等方面对文献保护与修复理论课程的教学设计进行阐述。

“文献保护与修复” 课程以培养文献保护意识和能力、树立和增强文献保护职业理念为目标,注重理论与实践相结合、传统方法与现代技术相结合,充分借鉴和吸收国内外研究和教学实践的新成果、新技术和新方法,教学内容包括文献修复技术;馆藏的日常维护与保管;文献载体材料和记录媒介的类型及其褪化; 有害微生物和害虫防治;文献保存环境和控制;灾难管理;数字资源的长期保存;载录格式转换;文献保护项目的组织和管理等。旨在传达目前国际文献保护与修复领域中共识性的理念,即延长文献寿命、避免文献破坏最有效的方法是实施文献保护管理,强调灾前的预防性措施[14]。在实践教学方面,为配合课程中“文献载体和记录媒介的结构与衰变”的理论教学内容, 每学年均组织学生赴肇庆四会市邓村和白石村开展古法造纸与端砚制作的野外教学活动。课程考核由平时成绩和期末闭卷笔试组成, 并将丰富的文献保护实践作业列入平时成绩,包括书籍保护套制作、线装书制作、馆员与用户教育设计作业,十分注重培养学生在文献保护管理工作方面的实操能力。

“特藏资源建设与管理”课程由中山大学图书馆副馆长、特藏部主任王蕾研究馆员负责授课,教学内容包括特藏文献资源建设的基本内容与意义;图书馆资源建设与管理理论体系;中国古代文献收集理论与方法;现代特藏文献资源收集理论与方法;古籍资源整理;古籍版本学;古籍分类与编目;古籍数字化;地方文献与民间历史文献建设与整理;特藏文献资源的保存与保护等。该课程无指定教材,而是根据章节内容布置相关阅读文献,以多层级的阅读材料丰富教材体系,引导学生在阅读的基础上对相关问题进行思考和研究,这些文献包括版本史(如《书林清话》、《版本通义》、《中国印刷史》等);书册制度史(如《简牍检署考》、《中国书籍制度变迁之研究》等);版本图录(如《留真谱》、《明代版本图录初编》、《中国版画史图录》等);书法和名人字迹(如《明清藏书家尺牍》、《昭代经师手简》等);藏书家及其印章(如《藏书纪事诗》、《辛亥以来藏书纪事诗》等)及有关工具书等。课程考核是平时成绩(含出勤率、课前准备情况、课堂表现等)和调查报告相结合的方式,调查内容为指定的国内外重要大学图书馆、公共图书馆的特藏文献资源建设的历史、现状、发展成就、特征、建设模式和评价体系等,目的在于为探索图书馆特藏文献资源建设与管理的理论建设提供调查基础,为推动图书馆特藏文献资源建设和管理的实践发展提供借鉴和思考。

“书史研究”课程突破了以往传统中国图书发展历史的研究思路,在书史理论的基础上,从文字记录的产生、记录技术的发展、内容的创作、书籍的生产与传播、书籍的使用等角度[15],全面讲授中外书籍生产和传播形式的演变历史和规律, 及其与所处社会文化环境之间的相互关系。该课程每周均有指定阅读书目,比如《启蒙运动的生意——〈百科全书〉出版史(1775-1800)》、《数字时代的图书》等,此外还有大量参考书, 比如《书史导论》、《书籍的秩序》、《书籍的历史》等。教学方式由阅读研讨(小组讨论与个人汇报)和专题讲授相结合。在课程考核方面,学生的最终成绩由三部分组成,分别为:平时成绩占14%(考勤占7%,课程参与占7%);读书汇报占56%(分两次,每次占28%);书评占30%(从指定阅读书目中任选一本或两本)。

“文献保护管理”课程旨在向学生讲授文献保护管理的核心概念、基础理论、最佳案例以及职业共识。通过该课程的学习实现以下教学目标: 掌握文献保护管理的概念、发展历程以及预防性保护措施的重要性,熟练应用文献保护管理的相关理论对具体文献收藏机构的文献保护项目开展管理工作。 教学内容包括课程概述与核心概念界定;修复实验室建设理论与方案制定;批量脱酸理论、方法与项目管理;文献保护计划与文献保护需求调查;商业机构的装订服务;数字化长期保存与项目管理;文献保护灾难管理与预案编写等。 授课方式以课堂讲授和课程实践为主。在课程考核方面,学生的最终成绩由三部分组成,其中考勤占总分的12%,小组实践作业占48%(文献保护需求调查评估占24%, 修复实验室建设方案设计占24%),专题研究论文占40%。

通过对以上4门理论课程的论述可以发现, 在课程教材方面,文献保护与修复理论课的教学并不局限于单一的教材体系,而是强调对本学科经典著作的阅读,根据课程内容开设大量的经典阅读书单,以丰富的阅读材料取代单一标准教材,有助于拓宽学生对所学领域的知识面,加深对课程内容的理解与思考,提高学生的专业素养和研究能力。在授课方式上,综合运用课堂讲授、阅读研讨、专家讲座、野外教学、参观实践等多种手段,使教学过程生动多样,提高学生的学习兴趣,增强学生对所学知识的记忆和理解,形成文献保护的意识和职业理念,更好的发现和理解文献保护与修复的相关问题[16]。在考核制度上,每门课程的最终成绩均由多部分组成,平时成绩含出勤率和课堂参与等,主要考察学生的学习态度;课程作业占据最高比例,通过布置课程相关的调查报告或实践作业,比如馆员与用户教育设计作业、文献保护需求调查评估、修复实验室建设方案设计、读书汇报等,充分调动学生的主动性和积极性,在亲身体验的过程中提高对专业知识的运用和创新能力;期末考核则根据课程需要采取闭卷笔试、调查报告、书评、论文等方式,综合考察学生对课程知识的掌握和理解能力,系统训练学生能够运用所学知识解决文献修复工作中的实际问题及独立从事学术工作的研究能力。

4.实践教学

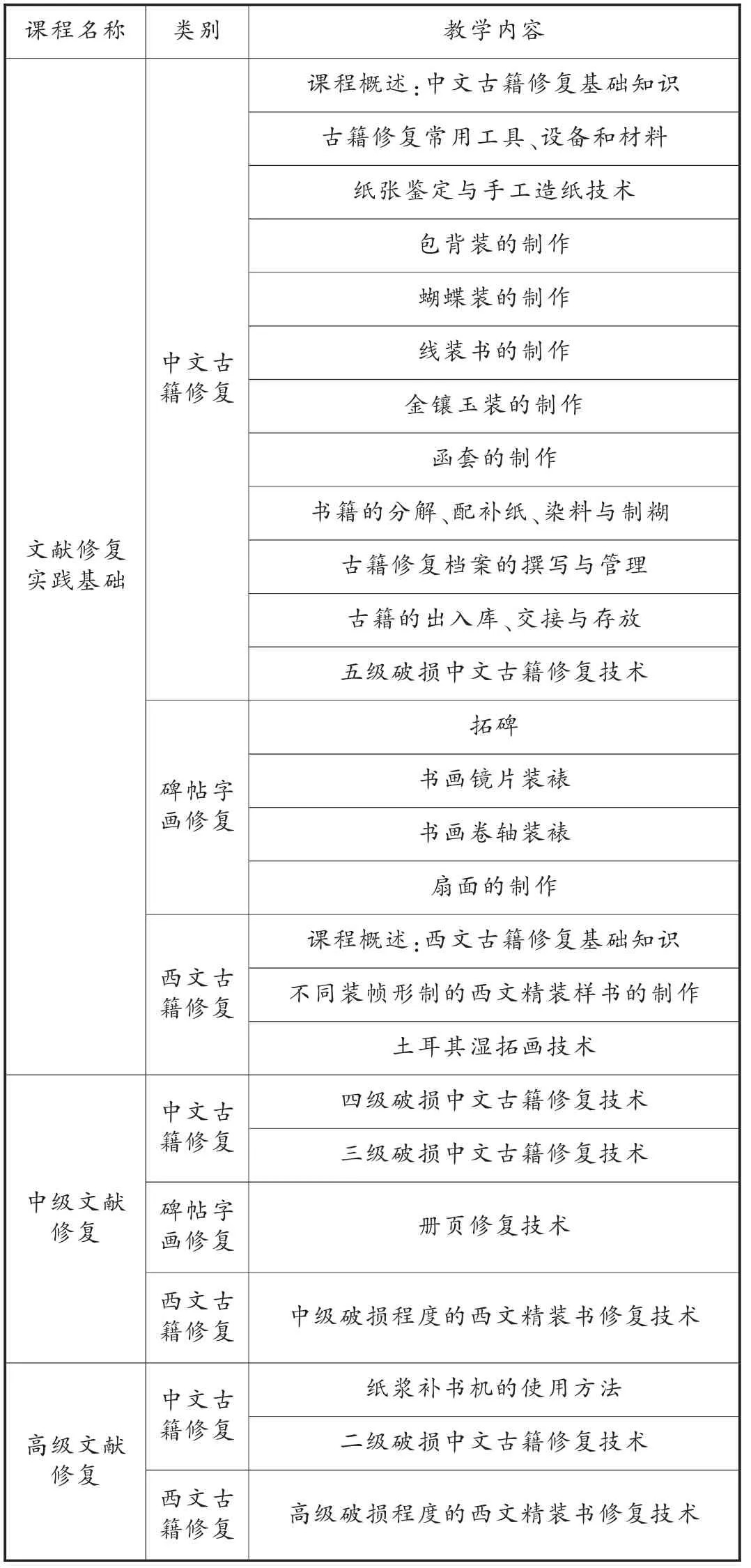

专业硕士课程设置以实际应用为导向, 以职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心,教学内容强调理论性与应用性课程的有机结合, 突出案例分析和实践研究, 注重培养学生研究实践问题的意识和能力[17]。因此,中山大学文献保护与修复方向专业硕士在培养方式上, 既要求学生具备一定的理论基础和较高的学术素养, 又重视培养学生未来胜任文献保护与修复工作的实践能力。在实践课程方面设置了文献修复实践基础、中级文献修复、高级文献修复、古籍保护与修复实习(不少于3个月),教学内容包括修复工具和设备的使用、纸张鉴定与手工造纸技术、不同装帧形制古籍的制作、五级到二级破损程度古籍的修复实践等(详见表2)。由于全日制基本学制为2年,实践学习时间较为紧张,因此实践教学课程除规定必须达到的上课时间与时长外, 所有学生在无课时间基本都在古籍保护中心进行实践。

表2 实践教学课程信息

由表格2可见,实践实习课程的教学内容设计由浅至深、循序渐进,在开课顺序上从基础性实践课程到学生独立完成古籍修复作业阶段, 根据课程的进展提供不同破损程度的馆藏,包括中西文古籍和碑帖字画,让学生在真刀真枪的训练中提高古籍修复技艺, 充分体现了对学生实践应用能力的进阶式系统训练。“文献修复实践基础”是整个实践教学过程中的核心基础课程, 主要教授基础理论、纸张鉴定、染料、制糊、样书制作、初级修复技术等,通过制作中西文不同装帧形制的样书, 加深对古籍装帧与版式的理解,掌握古籍结构复原技术和修复操作流程,为后续独立开展修复工作奠定扎实的基础。 其中第一课“基础知识”的教学内容包括古籍装订形式发展、古籍结构与版式、古籍破损原因及情况、古籍修复原则等,通过相关理论知识的学习为后续实践操作提供基础, 体现了“由理论到实践”、“理论与实践相结合”的教育思想。该课程考核制度采取出勤率、平时作业和实践技能考核相结合的方式,满分共100分,其中:(1)出勤率20分,每缺勤1次扣0.5分;(2)平时作业20分:结合实践授课的内容,指定相关主题的阅读材料进行阅读,并撰写书面作业或考核;(3)实践技能考核60分:中西文样书制作30分(考核作品:包背装、蝴蝶装、线装、金镶玉、函套、拓碑、书画镜片装裱、书画卷轴装裱、扇面、西文精装书各一种),中文初级修复技能30分(考核作品:完成修复的中文线装书一本),各项实践作品的评分情况以实际制作水平为依据。

此外, 中山大学信息管理学院还为“文献保护与修复”方向学生提供了宝贵的专业考察机会,学生在专业导师的带领下赴国内外古籍资源丰富的地区进行考察学习和调查研究, 以锻炼学生利用理论知识解决实际问题的能力。 专业考察学习活动一般安排在第二学期的5月份,2015级赴华东考察(福建、浙江、上海、江苏),2016级赴西南考察(重庆、四川、云南、贵州),2017级赴西北考察(陕西、甘肃、山西),2018级赴华东考察(浙江、上海、江苏),2019级因疫情原因取消考察活动。 考察活动主要包含图书馆和博物馆见学,以2018届的考察路线为例:天一阁、东东书保院、慈溪思绥草堂、阿育王寺、天童寺、参观奉化造纸、宝善堂、浙江图书馆孤山分馆、上海图书馆、复旦大学中华古籍保护研究院、南京博物院文物保护中心、南京莫愁中等专业学校图书保护修复中心、南京艺术学院人文学院、南京图书馆古籍修复中心、扬州中国雕版印刷博物馆、扬州博物馆、扬州运河雕版印刷记忆传承保护中心、邗江古籍印刷厂。2016级专业硕士还远赴德国开展实践教学活动,具体学习考察路线如下:巴伐利亚州立图书馆、Monika修复工作室、Cologne Institute of Conservation(简称CICS)、德国杰斯克纸张除酸公司(简称GSK公司)、古登堡印刷博物馆、法兰克福博物馆、Barbara修复工作室。专业硕士历访当地具有代表性的古籍修复中心、古籍保护人才培养机构及古籍刻印、收藏、除酸机构等,通过深入实地观摩不同类型的修复实验室, 体验古籍印刷技术及古籍、书画、拓片的修复技艺,深入了解行业现状,拓宽专业视野,积累实践经验,强化文献保护意识与职业素养,加深对古籍保护与修复职业精神的领悟。

三、结语

中山大学古籍修复人才培养以实际应用为导向,以文化传承与行业需求为目标,以基础理论知识与专业实践技能的提高为核心,致力于培养出一批能够适应现代社会文献保护需求的高层次、应用型、复合型古籍修复专门人才。中山大学雄厚的师资队伍与完善的实践设施为古籍修复人才培养奠定了坚实基础,课程体系建设内容充实、结构合理、承接有序,涉及古籍鉴定及整理研究、纸张材料及印刷技艺、文献保护与修复等一系列围绕古籍的综合性学科知识,实践课程的教学设计由浅至深、层次分明、循序渐进,充分体现了对学生知识结构和职业能力的阶梯式系统训练,在课程目标、教学内容、授课方式、考核制度等方面可为我国古籍保护与修复专业硕士学历教育提供有益参考。 古籍保护与修复学科建设是一项长远且艰巨的任务,其作为人才培养的主要现实依据,现阶段仍存在一些操作性问题,比如只有子方向而无专业、学科属性及门类划分各异、学科知识体系有待厘清等。因此,学科建设与人才培养尚有待在互相促进中谋求进一步发展。