上颌侧切牙先天性缺失与蝶鞍相关性研究

2022-05-10方善宝樊雪敏莫水学

徐 雯,方善宝,樊雪敏,莫水学

上颌侧切牙先天性缺失(maxillary lateral incisor agenesis,MLIA)是一种由遗传和环境因素共同作用引起的牙齿发育异常。在恒牙列中,MLIA的发病率为0.8%~2.0%,是常见的缺失牙位[1]。Polder等[2]发现上颌侧切牙双侧缺失比单侧缺失更为常见,且其患病率因种族和人群而异,其中女性的患病率更是高于男性。上颌侧切牙发育不全与牙齿异位、尖牙腭侧阻生、前磨牙扭转等错牙合畸形存在着联系[3],在遗传学中这些异常常与MSX1、PAX9和AXIN2突变的发生有关。

蝶鞍位于颅中窝的蝶骨内,由前、后床突,鞍结节和垂体窝组成,是一个重要的解剖结构。在正畸学中,蝶鞍在头影测量和确定骨性错牙合的类型中起着主要作用[4]。由于垂体与其周围骨骼结构的机械协调,蝶鞍的形状和大小适应着垂体的大小变化[5]。鞍桥(sella turcica bridge,STB)也称为蝶鞍床突间韧带钙化,是前床突和后床突的骨性融合。在普通人群中STB的发生率为1.1%~13.0%,而在严重颅面畸形中更是有所增加[6-7]。

在胚胎学方面,蝶鞍和牙上皮祖细胞都有共同的来源,即神经嵴细胞[8],因此推测牙齿发育异常与蝶鞍解剖学改变有关。先前研究多围绕于尖牙阻生与鞍桥的关系[7,9],国内目前关于鞍桥与上颌侧切牙先天缺失的临床研究有限,数据匮乏,因此本研究旨在初步探讨上颌侧切牙先天性缺失与蝶鞍的大小以及鞍桥发生率的关系,为后续深入研究提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

纳入标准:选取2009—2020年广西医科大学附属口腔医院正畸科上颌侧切牙先天性缺失患者80例为试验组,男33例,女47例,年龄范围9~34岁,平均年龄为(20.25±5.53)岁。选取无牙齿缺失且为安氏Ⅰ类的患者80例作为对照组,男33例,女47例,年龄范围9~33岁,平均年龄(19.93±6.66)岁。试验组与对照组患者均有可供诊断的口内像、曲面断层片和清晰的头颅侧位片。排除标准:唇腭裂患者、严重颅颌面畸形患者、颅面综合征患者以及不能提供清晰影像资料的患者。

1.2 研究方法

用Dolphin Imaging 11.5软件(美国)对所得病例的头颅侧位片进行标点测量。

1.2.1 蝶鞍大小测量 定位蝶鞍结构各参考点:鞍结节定点(TS)、鞍背顶点(DS)、垂体窝内壁上最远的点(FS)、鞍底最深的点(DPS)。测量三个线性指标:①蝶鞍长度(a),TS点与DS点之间的直线距离;②蝶鞍深度(b),蝶鞍底部最深点到TS点和DS点连线间的垂直距离;③蝶鞍直径(c),从TS点到垂体窝内壁最远点的距离。见图1。

DS:鞍背顶点;TS:鞍结节定点;FS:垂体窝内壁上最远的点;DPS:鞍底最深的点;a:长度;b:深度;c:直径

1.2.2 鞍桥钙化程度测量 根据蝶鞍床突间韧带的不同钙化程度,将鞍桥的类型分为三型:Ⅰ型为无钙化,蝶鞍长度≥蝶鞍直径的3/4;Ⅱ型为部分钙化,蝶鞍长度<蝶鞍直径的3/4;Ⅲ型为完全钙化,前后床突融合。见图2。

A:Ⅰ型(无钙化);B:Ⅱ型(部分钙化);C:Ⅲ型(完全钙化)

所有测量均由第一作者本人完成,所有项目均重复测量3次,取其平均值,时间间隔为14 d。

1.3 统计学分析

2 结 果

2.1 蝶鞍大小比较

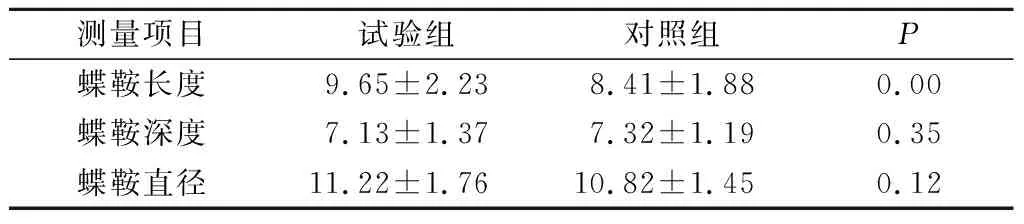

试验组与对照组比较,蝶鞍长度的差异具有统计学意义(P<0.01),而两组之间对于蝶鞍深度和直径的差异不具统计学意义(P>0.05),见表1。试验组中蝶鞍大小的差异在性别间无统计学意义(P>0.05),对照组中男女之间蝶鞍大小的差异也无统计学意义(P>0.05),见表2。

表1 试验组与对照组蝶鞍大小对比Tab.1 Comparison of thesella size between experimental group and control group mm

表2 试验组与对照组内性别间蝶鞍大小对比Tab.2 Comparison of sella size between genders in the experimental group and the control group mm

2.2 鞍桥发生率以及发生类型比较

试验组中鞍桥的发生率为57.5%,其中鞍桥部分钙化(Ⅱ型)的发生率为50.0%,完全钙化(Ⅲ型)的发生率为7.5%。对照组中鞍桥的发生率为20.0%,鞍桥部分钙化(Ⅱ型)的发生率为17.5%,完全钙化(Ⅲ型)的发生率为2.5%。在试验组与对照组之间鞍桥的发生率差异有统计学意义(P=0.00),见表3。试验组中鞍桥类型在性别之间的差异无统计学意义(P=0.307),同样,在对照组中男女之间鞍桥类型的比较差异也无统计学意义(P=0.395),见表4。

表3 试验组与对照组鞍桥发生率比较Tab.3 Comparison of sella turcica bridge incidence between experimental group and control group

表4 试验组与对照组中性别之间的鞍桥发生率比较Tab.4 Comparison of sella turcica bridge incidence between genders in the experimental group and the control group

3 讨 论

蝶鞍是正畸中一个重要的解剖学参考部位,Bjork在1947年将蝶鞍的中心定义为S点。S点不仅是确定颅底角的标志点之一,还与鼻根点构成前颅底平面。在正畸学研究中,S点的准确性和可重复性一直备受关注[4]。蝶鞍的大小和形状在生长过程中的变化在文献中已有研究记载。蝶鞍前部内面的骨沉积在5岁时停止稳定,而蝶鞍底面和后壁的骨吸收持续到了16~18岁。蝶鞍的形态变化有助于临床医生对垂体相关病变进行诊断和治疗[10]。除此以外如唐氏综合征、William综合征、Seckel综合征和腰骶脊髓脊膜膨出等病理状况[11-12],也可能影响蝶鞍的形状和大小。因此对蝶鞍放射解剖学的全面了解可以帮助我们识别各种异常或病理情况下的变化,评估患者生长情况,以及在这种情况下正畸治疗的可能结果。

据报道,通常蝶鞍大小在垂直方向上正常值深度范围为4~12 mm,前后直径为5~16 mm,体积为133 mm3[13]。本研究中对蝶鞍长度与直径的线性测量值基本在上述范围内。Muhammed等[14]对180名中国人的蝶鞍进行测量得出其长度、深度、直径的平均值分别为9.0 mm、7.0 mm、10.6 mm,与本研究中蝶鞍的三个线性测量值接近。希腊的一项研究显示,男性的蝶鞍深度均值比女性大,此外在对波斯尼亚人和伊拉克人群的研究中也发现蝶鞍的长度与性别有关,但是在本研究中我们没有发现男女之间蝶鞍大小存在差异,此结果与之前对印度、沙特阿拉伯、巴基斯坦等人群的研究结果一致[15],因此我们可以认为在大多数人群中,性别和蝶鞍大小之间可能没有关系。

鞍桥的出现在没有明确的临床体征或症状的情况下,应被认为是蝶鞍解剖结构的正常变体[16]。但有人认为这种骨性融合可能源于复杂的蝶骨胚胎学,发生于儿童早期,应被视为发育异常。同源异盒基因(HOX基因)、音猬因子参与了面中部、牙齿和蝶鞍的发育,因此,发育阶段的变化可导致蝶鞍床突钙化,这同时可能导致了牙齿异常。以往大都数蝶鞍形态变化与牙异常的研究都集中于阻生尖牙方面。Baidas等[7]对尖牙腭侧阻生患者的鞍桥发生率进行评估,发现尖牙阻生组与对照组的鞍桥发生率分别为68%、26%,提示对蝶鞍发育的影响因素可能对尖牙的发育也有影响,这些结果都与Scribante、陈澜月等[16-17]的研究一致。除此以外,有研究对牙齿异位、第二前磨牙先天性缺失等牙齿发育异常的患者进行评估均发现鞍桥发生率较牙齿发育正常的对照组高[18-19]。本研究拓展了对牙齿发育异常与蝶鞍床突钙化率相关性的研究。研究结果显示上颌侧切牙先天性缺失患者的鞍桥发生率较高,是对照组发生率的2.87倍,根据先前相关报道鞍桥在安氏Ⅲ类错牙合的患者中有较高的发生率[20],联系上颌侧切牙先天性缺失的患者有朝着骨性Ⅲ类生长的趋势[21],推测这可能是MLIA患者鞍桥出现率较高的原因。

由于ALARA原则,所以本研究中的数据都是基于头颅侧位片的二维平片的测量[22],具有一定的局限性。曾有研究将头颅侧位片与CBCT 比较时,发现在同一患者中鞍桥的发生率显著降低,这是由于解剖结构的重叠和头部位置的改变(特别是旋转)均对二维影像有干扰[23]。CBCT作为颅面畸形诊断和治疗中的关键,应该应用于以后的研究分析中。

综上,从研究结果来看,相比于牙列完整的对照组,上颌侧切牙先天性缺失组蝶鞍的长度与鞍桥发生率都有所增加。鉴于鞍桥在儿童早期就可能出现[6],本研究提示我们对于有牙缺失家族史的患者,应建议尽早行头颅侧位片检查,其中蝶鞍鞍桥可作为早期排查诊断工具来预测是否有牙发育异常出现的可能性,提示正畸医师密切关注被诊断为鞍桥患者的替牙期口内变化。