疼痛护理对子宫肌瘤患者围术期睡眠质量的影响观察

2022-05-09沈琼莲

沈琼莲

(厦门大学附属妇女儿童医院,厦门,361000)

子宫肌瘤是女性生殖系统较为常见的一种良性肿瘤,30~50岁女性是本病的高发群体,针对本病的病因并不明确,可能和遗传、激素水平等存在关系。国内外很多学者对子宫肌瘤患者进行了临床观察与实验研究,发现本病是一种激素依赖性肿瘤,长期服用激素可能是引起子宫肌瘤的重要因素之一[1]。因为育龄期或者性生活不协调或丧偶的妇女是子宫肌瘤的高发群体,据此可以初步推测女性长期性生活紊乱引起的盆腔慢性充血也可能是子宫肌瘤发生的一个病因。综合来说,子宫肌瘤是一种由多因素共同作用引起的病症,白带异常、尿频尿急、月经异常等是患者的主要表现,一些病患可能会伴随排尿困难、腹部不适等症状,严重时可能会引起不孕不育,损害患者的生育能力,降低身体的抵抗力,增加其他妇科疾病发生的概率。

当下,国内外临床针对子宫肌瘤疾病,多建议患者接受外科手术治疗,因子宫肌瘤自身还会给患者带来一定疼痛,使患者在围术期滋生出恐惧、焦躁等不良情绪状态,影响睡眠质量,可能影响治疗配合度,不利于优化临床治疗效果[2]。为更好地控制子宫肌瘤患者围术期的疼痛,改善预后,临床医护人员应重视护理工作,加强疼痛管理力度,有针对性地完善护理方案。本研究纳入76例患者,比较常规护理、疼痛护理的效果,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年4月至2020年2月厦门大学附属妇女儿童医院收治的子宫肌瘤手术患者76例作为研究对象,按照不同护理方式分为对照组和观察组,每组38例。对照组行常规护理,观察组行常规护理联合疼痛护理。对照组年龄27~59岁,平均年龄(40.77±4.28)岁;病程5个月至5年,平均病程(2.35±0.81)年;学历分布:小学及其以下者4例,中学及中专者12例,大专者14例,本科及以上者8例。观察组年龄25~58岁,平均年龄(41.57±4.50)岁;病程4个月至6年,平均病程(2.57±0.54)年;学历分布:小学及其以下者5例,中学及中专者13例,大专者15例,本科及以上者5例。2组患者一般资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经过本院伦理委员会批准并经患者及其家属知情同意。

1.2 纳入标准 有确诊临床诊断;认知正常,有正常的交流能力者。

1.3 排除标准 活动性出血者;肝肾功能严重不全者;有精神病家族史者;语言功能障碍者;临床资料不完整或中途因故退出者等。

1.4 研究方法 对照组进行常规护理,包括依照手术流程与医嘱实施相应护理服务,密切监测患者病情改变情况,严格遵医嘱用药,且对患者术后饮食、功能锻炼等作出科学指导。

观察组在常规护理基础上,进行疼痛护理干预。1)疼痛评估:护理人员热情、亲切地和患者沟通,引导她们阐述自身疼痛感受,询问其身体改变情况,利用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)量表测评其疼痛程度,据此采用适宜的减痛方法。2)心理护理与健康教育:医护人员主动与患者沟通,鼓励患者主动讲述自己的思想顾虑,提出疾病治疗过程中产生的疑问,医护人员要做到认真倾听,给予患者足够的尊重,同情她们的遭遇,耐心解答患者的提问,注重语调、语速等的控制,善于采用积极性语言给予患者心理及精神层面的支持,借此方式减轻她们的心理压力。利用通俗易懂的语言讲述子宫肌瘤疾病相关知识,包括病机、病因、症状、治疗方法及预后等,提升患者对自身疾病的认识水平,明确疼痛控制和疾病转归之间的关系,提升配合医疗活动的能动性。特别是要多讲述疾病治疗效果较好的案例,帮助患者尽早树立康复及回归正常生活的信心,进一步改善心态。鼓励患者家属特别是配偶主动参与到临床护理工作中,给予患者足够的陪伴、关爱等,尽可能地满足她们在心理、生理等方面的合理需求,使患者真切地感受到亲情的温暖,有助于缓解她们的痛苦感。3)疼痛干预:针对疼痛程度相对较轻者,引导她们通过聊天、听轻音乐、观看影视节目等方式,转移对疼痛的注意力;督导其科学饮食,减少刺激性食物的进食量,减少或规避出现腹胀表现。患者若自然疼痛剧烈或主观上不能耐受时,则要遵医嘱给予止痛药,利用通俗易懂的语言告知患者药物药理、药效,减轻她们的思想顾虑。护士要主动了解药物的药理学知识,明确患者使用后可能出现的不良反应;对于原因不明确的疼痛,可以酌情采用吗啡等进行止痛治疗,加强用药次数、剂量等的控制,严格防控发生药物成瘾的情况。4)体位护理:目前,临床上普遍认为半卧位是子宫肌瘤切除术最佳的手术体位,一方面能降低腹部伤口张力,减轻疼痛感,另一方面对缩短患者术后伤口愈合时间有促进作用,适度抬高肢体有益于减轻患者的疼痛感与肿胀程度。另外,在更换病患床单被罩、清洗尿道口、导尿等操作过程中,均要尽可能地协助患者处于舒适体位,这也是减少疼痛刺激因素的有效方法。5)引流管的护理:要妥善固定引流管,以防引流管出现滑脱、掉落等情况,引流瓶长度要适宜,利于患者翻身,不可过长过短,以致患者翻身时牵拉伤口,引起疼痛。护理人员每日均要用碘伏消毒引流管口,以免发生感染、疼痛等不良状况。6)环境护理:尽量为病患创造安静、洁净的病房环境,确保患者住院期间的日常休息质量,尽可能确保睡眠时间充足。夜间睡眠时护士巡检要做到脚步轻盈,不要使用强灯光照射患者,以防使患者惊醒。护士在进行穿刺、输液等各项操作时,动作均要尽可能地实现快速、准确、轻盈,借此方式减少或规避不必要的疼痛刺激因素。7)对症处理:结合患者疼痛的原因,应用如下方法措施进行止痛处理,包括针对术后出现轻度疼痛者,确认其能正常进食后,可以指导其口服去痛片或颠茄合剂;一般疼痛者在排除腹部并发症以后,可以给予解痉类、哌替啶等药物,起到镇痛、解痉的作用,其对呼吸过程形成的抑制作用也较小,疼痛剧烈时可参照患者周身状况增加用药剂量。若患者是因咳嗽、疼痛而引起伤口疼痛,护理人员可以指导她们用正确的手法按住伤口,有助于缓解疼痛;若是由肠蠕动引起腹部牵拉痛,不建议使用镇痛剂,护理人员可以为患者使用肠蠕动剂,以促进排气过程。

1.5 观察指标 1)睡眠质量:采用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)[3],该量表主要由病患的睡眠时间、效率及质量等指标构成,各指标分值范围是1~2分,得分越高,提示患者的睡眠质量越差。2)疼痛程度:采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale/Score,VAS)进行评估,Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ级对应的评分分别为0~3分、4~6分及7~10分,得分越高表明疼痛越严重。

2 结果

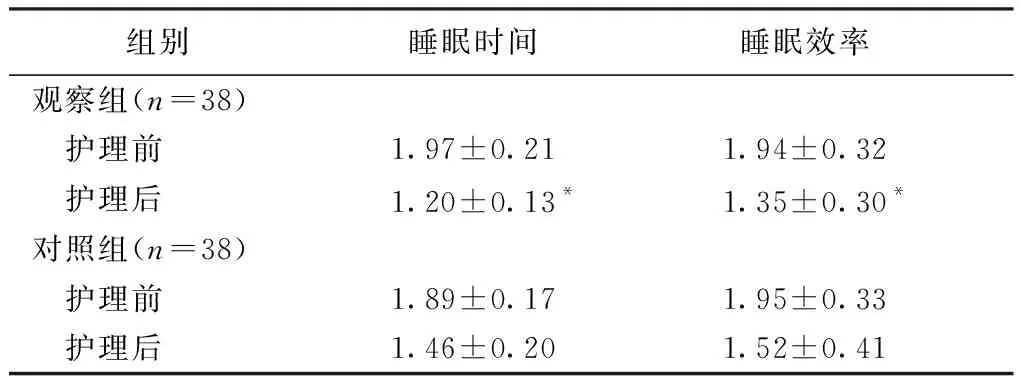

2.1 2组患者PSQI评分比较 护理后观察组的PSQI总分为(4.37±1.57)分,明显低于对照组(6.50±2.02)分,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者护理前后PSQI评分比较

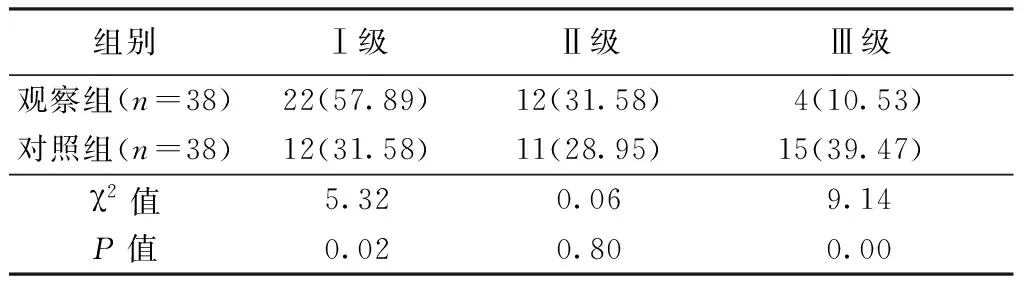

2.2 2组患者VAS评分结果比较 观察组术后的VAS量表评估结果显著优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者VAS评分结果比较[例(%)]

3 讨论

子宫肌瘤是一种发病率较高的妇科疾病,月经紊乱、阴道分泌异常、下腹部不适等是本病的常见症状,影响患者身心健康和生命质量。手术切除是当前临床治疗本病的主要手段,其有益于改善患者症状体征,优化生命质量[4]。疼痛协会已经对疼痛做出了确切的定义,指出其属于主观感觉的范畴。而现代医学指出,疼痛自身是一种十分复杂的生理心理活动,为临床外科手术治疗后常见的一种并发症。疼痛可以作为机体防御性保护的反应形式,但是长期剧烈性疼痛会给身体带来巨大折磨。

尽管近些年腹腔镜等微创技术陆续被用于子宫肌瘤治疗领域中,但其毕竟属于侵入性操作,围术期使患者承受着较明显的生理疼痛,以致无法正常入睡,推行合理的护理干预方法,改善患者睡眠质量,对提升手术治疗效果、促进患者术后身体各项功能恢复均有正向作用[5]。

在本研究中,护理后观察组患者PSQI评分均显著低于对照组,提示疼痛护理有益于改善子宫肌瘤患者围术期的睡眠质量。疼痛是个体的一种主观感受,是很多疾病的伴随症状,子宫肌瘤患者手术治疗阶段积极落实疼痛护理干预,有益于减轻患者的疼痛感[6]。药物止痛、物理止痛及心理疗法是当下临床经常采用的疼痛护理方法。不同人群对疼痛的耐受程度有一定差异,例如男性对疼痛的耐受程度高于女性,其他类伤害高于工伤等。不同情况下个体对疼痛产生的感觉有明显差异,性别、年龄、致伤原因及学历等均是影响因素。对于子宫肌瘤患者而言,其通常会在夜间出现明显疼痛,增加了疼痛控制难度,护理人员在结合患者实际状况采用镇痛泵与止痛药物治疗的基础上,也应积极采用情绪疏导、心理疗法等非药物方法。心理护理已经被公认为减轻疼痛程度的一种重要的辅助性方法,既往有文献报道,通过生理与心理的双重治疗,能帮助病患把疼痛控制在最小范围。子宫肌瘤患者针对术后疼痛,会滋生出不同程度的焦虑、紧张等情绪,以上这些负面情绪状态容易加重患者的疼痛感。而通过加强心理护理干预及健康教育,能提升患者对自身疾病的认识水平,并主动和医护人员之间建立良好关系,患者能主动抑制主观疼痛感受的形成过程,有助于提高她们的疼痛阈值,减轻心理负担,逐渐形成积极向上的情绪状态,睡眠质量相应提升。在本研究中,护理后观察组患者睡眠时间、效率、质量及障碍评分分别是(1.20±0.13)分、(1.35±0.30)分、(1.41±0.20)分、(1.42±0.24)分,均低于对照组(1.46±0.20)分、(1.52±0.41)分、(1.64±0.22)分、(1.64±0.33)分,差异均有统计学意义(P<0.05),且观察组PSQI总分低于对照组,睡眠质量更优良。评估护理后各组患者的疼痛情况,观察组Ⅰ级、Ⅲ级疼痛患者占比分别是57.89%、10.53%,对照组为31.58%、39.67%,差异有统计学意义(P<0.05),表明观察组患者疼痛控制效果更好,证实了疼痛护理干预的有效性,与国内既往报道结果相一致[7]。

回顾本文的研究历程,我们认为医护人员在临床实践中要有针对性地完善疼痛护理管理方法。比如,手术前1 d遵医嘱给予患者适量镇痛剂,借此方式使患者获得充分的休息,术前4 h禁饮食,针对过度紧张者在术前30 min左右可以注射安定剂,以减轻她们的紧张程度。手术治疗时间尽可能地避开月经期,术后叮嘱患者进食半流质食物,术前4 h禁饮食,术前30 min留置导尿管。术前静脉推注10 mg地塞米松并使用1粒肛门吲哚美辛,通过药物作用减轻术中疼痛感。向患者详细阐述术中需要配合的要点,帮助患者手术全过程身体均处在舒适仰卧位,伸直双下肢稍稍外展、外旋,充分暴露穿刺位置,提升医生穿刺的精准率,减轻患者疼痛。术后每隔6 h检查1次穿刺部位的压迫止血状况,以防因压迫不当而使患者产生疼痛。密切关注患者的腹部状况,科学测评疼痛位置、性质、严重程度及持续时间等,结合病患的疼痛耐受情况应用止痛药物,若患者疼痛评分在1~3分,可以不做特殊处理,确认其不影响睡眠与进食活动时进行热敷按摩及暗示疗法等。当术后患者的疼痛评分达到7~10分时,可遵医嘱给予吗啡、缓释吗啡等强阿片类药物[8]。

综上所述,疼痛护理可有效改善子宫肌瘤患者围术期的睡眠质量,减轻术后疼痛,值得推广。