生态文明视野下可持续发展的未来路径

2022-05-09冯丹阳张强周美华

冯丹阳,张强, ,周美华

(1. 中国环境科学研究院 生态文明理论研究中心,北京 100012 2. 生态环境部环境与经济政策研究中心,北京 100029)

20世纪60年代,Carson[1]所著《寂静的春天》描绘了DDT污染的人类家园,掀开了世界环境运动的篇章。20世纪70年代,罗马俱乐部的增长极限论、生态平衡和资源节约的循环经济发展观、人类与自然界和谐共处的思想陆续开始出现,联合国首次人类环境会议开始关注环境与发展的矛盾关系。1987年,联合国在布伦特兰报告中指出,可持续发展是既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展[2],经济、社会与环境逐渐成为可持续发展的三大支柱。千禧年到来之际,全球各国首脑在纽约联合国总部表决通过了联合国千年宣言,承诺将建立新的全球合作伙伴关系以降低极端贫穷人口比重,并设立了8项到2015年计划完成的目标,即“千年发展目标”(MDGs)。2015年9月,在既往实施的千年目标基础上,联合国可持续发展峰会正式通过《2030年可持续发展议程》,提出一套包含17个领域169个具体问题的可持续发展目标(SDGs),可以说取得了阶段性进展。但是各国实践已经表明,SDGs在全世界范围内的实现还面临着一定的困难和挑战[3],短期内还不能取得真正实质性的进展,生态文明恰逢其时的出现可以说为这一进程注入了蓬勃的生机和活力。本研究深入剖析可持续发展范式的特征和生态文明理论的创新之处,尝试为SDGs实现的未来路径提出具体建议。

1 可持续发展研究进展与目标实现挑战

国际上在布伦特兰报告出台之前的20世纪七八十年代,还存在着各种关于贫困与发展话题的争论,可持续发展的重新定义将重心转向环境与发展[4],并成为绿色经济和循环经济等理论进路的理念基础[5-6]。戴利[7]将可持续发展理念定义为“没有增长的发展——没有超出环境可再生和吸收能力的流量增长”,也就是没有超出环境承载能力范围内的发展。他还强调了经济系统与生态系统的关系,即经济系统包含于生态系统,但生态系统不能支撑经济子系统无限增长。他还提出资源可持续利用的三条准则:社会使用可再生资源的速度不得超过可再生资源的更新速度;社会使用不可再生资源的速度不得超过作为其替代品、可持续利用的可再生资源的开发速度;社会排放污染的速度不得超过环境对污染的吸收能力[8]。Grossman & Krueger[9]、Panayotou[10]先后发现环境退化率和经济发展水平存在一种倒“U”型关系,即环境库兹涅茨曲线。而国内学者主张,可持续发展促进了环境、经济和社会协调发展,要求人类在发展中讲求经济效率并追求社会公平[11],其理论的核心在于努力寻求人和自然的平衡和努力实现人与人之间关系的协调[12-13],可持续发展文明观是物质、精神和生态三种文明的高度统一与协调发展[14]。

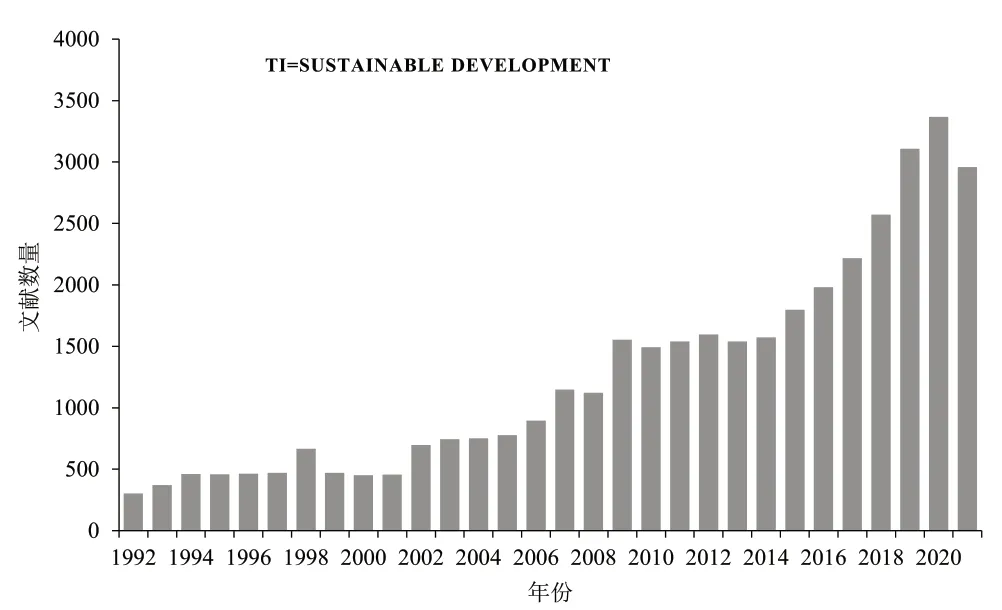

利用知网检索的结果表明,国内关于可持续发展的研究早在20世纪初就受到关注,一开始是在医药卫生领域。1988年,蒙培元从儒家人学与可持续发展的角度谈论人与自然的关系。1993年以来,研究可持续发展的文献如雨后春笋一般急速增长,于2004—2015年间达到高峰。Web of Science收录的“sustainable development”相关的英文文献也从20世纪末期开始呈现不断增长的比例,以2020年为最高峰值3 367篇(图1)。

图1 “可持续发展”(sustainable development)相关文献年度分布

有学者对SDGs进行了细致的分类和研究,并对MDGs和SDGs进行了比较[18-19]。《2015年千年发展目标报告》显示,尽管全世界在MDGs的很多具体目标方面成绩显著,但各个地区和国家的进展很不均衡,仍然有巨大的差距,环境可持续性的部分关键目标没有实现,如到2010年生物多样性丧失率显著降低[20]。到2020年年底,SDGs的169个具体目标中有21个已到期。《可持续发展报告2020》显示,约有一半的缔约方国家在实现SDGs方面取得了进展,但进展速度缓慢,无法在2020年底之前实现其目标[21]。目前地球生命系统处于持续超载状态,各国与生态环境相关的SDGs实现程度评级普遍偏低,指标落后于既定日程,几乎所有国家实现与生态环境相关的目标(如SDG6)时都面临挑战[22](表1)。

表1 千年发展目标(MDGs)和可持续发展目标(SDGs)比较分析

2 可持续发展理论范式

范式理论由美国科学哲学家Kuhn[23]首先提出并系统阐述。在诸多学科和领域的研究中,往往并存着不同的范式,并且在不同的范式之间也常有争论出现。可持续发展虽已形成形式各异的理论范式,但在助推SDGs实现的过程中仍存在不足之处。

2.1 以强弱可持续为特征的生态经济范式

埃里克·诺伊迈耶[24]比较了强和弱两种可持续范式,并把新古典经济学延伸的弱可持续性称之为“可替代范式”,对于生态经济学的强可持续性称之为“不可替代范式”。弱可持续发展允许用人造资本替代自然资本,认为只要经济、社会和环境三种资源总体保持增长模式,留给后代的自然资本总量至少是不变的,也就是可持续的。强可持续发展认为自然资本是不可替代的,环境、社会、经济三者依次包容,自然资本和人造资本互补、各自的总量都应该至少保持不变,整合资本有非零增长即可持续。还有一种称之为绝对或者荒唐可持续发展的观点认为自然资本是绝对、不可替代的,任何意义上的经济增长都是以自然资本的减少为代价,是不可持续的[25]。在逐渐发展的过程中,强可持续观点已经成为当前世界范围内的主流观点,可以说,是弱可持续向强可持续转变的时候了[26]。Lester[27-30]曾提出一种新的B模式来代替西方现有的食物生产消耗资源的经济发展模式——A模式,其实就是一种以生态经济为核心的强可持续发展模式。

2.2 以浅绿、深绿和红绿为代表的政治哲学范式

西方思想界还形成了从“浅绿”“深绿”和“红绿”不同视角看待可持续发展的理论范式,国内学者对此有不同的解释。郇庆治[31]将生态文明和可持续发展理论纳入三种流派体系中来,认为“浅绿”意义上有可持续发展理论、生态现代化理论、环境公民(权)理论、绿色国家理论与环境公共管治理论,“深绿”意义上有生态哲学与伦理、深生态学、生态审美、生态自治主义、生态文明理论,“红绿”意义上有生态马克思主义/社会主义、绿色工联主义、生态女性主义、社会生态学与生态新社会运动理论。王雨辰[32]从经济、政治、文化和社会四个维度对浅绿、深绿和红绿进行了比较,认为三种思潮的出现是对生态文明本质的探索,并进一步提出中国的习近平生态文明思想超越了以上三种流派,从人类命运共同体的角度阐释了全球环境治理的中国方案[33]。可以说,浅绿实际上是一种弱可持续发展理论,深绿是一种强可持续发展理论,红绿则强调了生态文明的制度建设,是马克思主义生态哲学观的体现。

2.3 不同学科与境下的交叉融通范式

在可持续发展概念得以确立之后,诸如生态学、经济学、社会学、地理学、景观生态学等也不断汲取可持续发展理论的精华,并形成不同学科的发展特色,这些学科范式下的可持续发展理论各有其特点。生态学范式下的可持续发展理论不只关注于原生态的自然界,还更多的关注有人类参与的“人化自然”,在其中,自然系统和社会经济系统相互作用,形成了对环境产生影响的环境问题,并由此诞生了生态经济学,Costanza等[34]将这一学科定义为“可持续性的科学和管理”。近年来,也有学者关注从景观生态学角度探讨可持续发展范式,尤其强调了景观的可持续性[35]。经济学范式下的可持续发展理论则注重公共资源的配置、环境价值的核算等领域,其与生态学框架下的可持续发展理论是存在重叠和交叉的[36]。社会学范式下的可持续发展理论研究主要体现为“环境伦理”学的兴起,并开始关注对价值起源的研究。地理学范式下的可持续发展理论主要关注“人地关系”,致力于人类活动对自然资源环境影响的研究,并着力协助解决经济活动引起的人口、资源、环境问题[37]。

此外还有以国别为代表的欧日生态现代化理论模式、美澳加生态行(法)政主义理论模式和“金砖国家”可持续增长理论模式[38]。尽管可持续发展形成了不同视野的理论范式,这些理论范式从不同视角总结了可持续发展的规律,但仍存在着自身的局限性,还没有某一种范式获得社会各界的普遍认可和支持,从根本上解决可持续发展目标全面实现的难题。仍在争论和探索中的可持续发展道路充满了不确定性,需要加以集成提出新的范式来真正实现可持续发展的蓝图。反观之,生态文明思想在中国这片沃土中孕育成长,形成了具有广泛适用性的全新范式,这一范式作为传统可持续发展范式的承接和创新,为可持续发展目标的实现提供了新路径。

3 生态文明理论范式创新

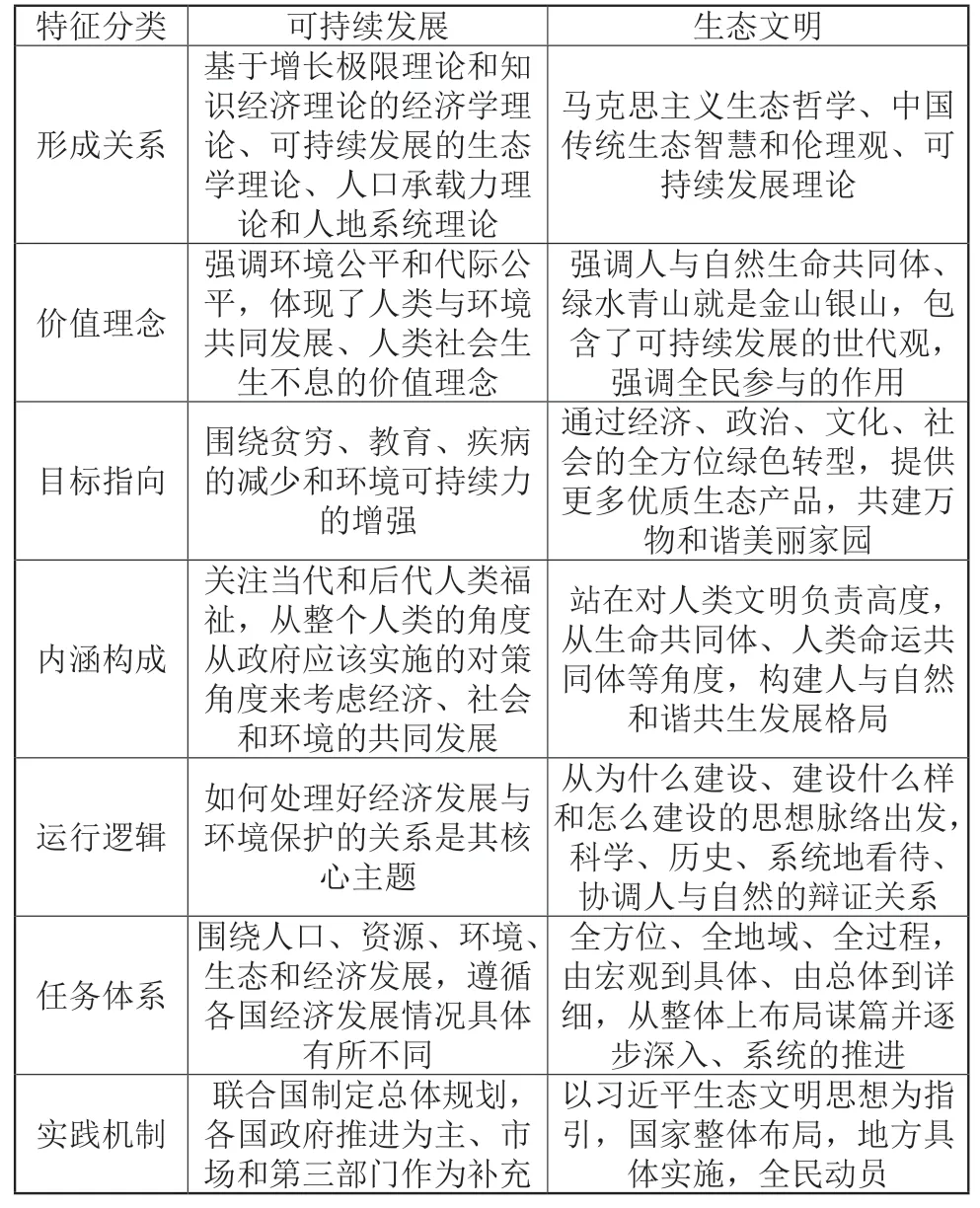

生态文明描述了一个人类社会(经济、农业、教育等)旨在促进人类和地球整体福祉的世界[39]。在国内,生态文明首次提出是在生态农业领域[40]。国外也有学者认为生态文明是工业文明之后一种新的文明阶段,工业文明有可能导致向生态文明的转变[41]。生态文明的思想理念已经成为中国共产党的执政理念,并在党十八大后形成了以习近平生态文明思想为中心的理论体系。目前学界有两种观点:一是生态文明与可持续发展互相融通[42-44],二是生态文明不同于可持续发展,是一种新的社会秩序[45-46]。融通论与新秩序论其实都承认生态文明对于可持续发展的贡献,是在其基础之上的创新。生态文明范式又被称为C模式,是发展中国家在生态承载力范围之内实现经济社会发展的一种路径探索[47]。中国生态文明实践提供了可持续发展的中国方案与智慧,是对可持续发展的一种新的更高层面的探索,既是承接也是创新(表2)。

表2 可持续发展和生态文明的比较

3.1 生态文明形态的创新

工业化最近一百年来所创造的生产力,比过去一切时代所创造的全部生产力还要多。但是这一时期对生态环境带来巨大的破坏。尽管环境保护与可持续发展已经上升到国家和国际政治层面,2030年可持续发展议程确立了人本、地球、繁荣、和平与伙伴关系的5P理念,也是可持续发展理念的创新转型,但是并没有从社会文明形式的高度来思考发展范式问题[48]。生态文明是和物质文明、精神文明和政治文明共存的一种人类文明形态,也是超越了传统农业文明、工业文明的一种更高的人类文明形态。面对工业文明下征服自然的发展理念,生态文明从理论与实践的双重维度实现了对这一发展理念的超越。中国生态文明准确把握人类文明必然从人与自然的对立发展走向人与自然的和谐发展这一客观规律,在生态文明建设上既继承了前人的成果,又进行了创新发展[49]。习近平生态文明思想是生态文明建设的理论指引。

[13] 费琅辑注 耿升等译,《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》[M],北京:中华书局,1989年,P 192.

3.2 生态文明发展维度的创新

自约翰内斯堡会议明确了可持续发展的三大支柱以来,经济、生态、社会已经成为可持续发展的长期框架,得到各国政府和学界的共识。“五位一体”总体布局把生态文明建设提高到战略角度,拓展了可持续发展的三个维度。一方面,生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,有助于实现以人为本、全面协调可持续的科学发展。另一方面,可持续发展的三个维度进一步深入拓展为经济、政治、文化、社会、生态文明五个维度,在更广泛的范围内发挥作用。在实践引领方面,生态文明起到了更加深远的影响。以生态价值观念为准则的生态文化体系,以生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系,以改善生态环境质量为核心的目标责任体系,以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系,以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系,界定了生态文明体系的基本框架。“五大体系”是建设美丽中国的行动指南,为生态文明建设和永续发展提供了根本支撑,也为构建人类命运共同体贡献了思想和实践的“中国方案”。

3.3 生态文明生态向度的创新

长期以来,西方二元论主张“非此即彼”,把事物的两个方面完全对立起来,看待经济发展和环境保护也是相互孤立。生态文明打造了生态经济新向度和共同体生态新向度。“绿水青山就是金山银山”理念的提出代表了生态经济化和经济生态化的有机统一,揭示了绿水青山是实现源源不断金山银山的基础和前提。在马克思主义哲学视野中,生产力和生产关系的跃升必然指向生态环境保护和经济社会发展的辩证统一和统筹兼顾,保护生态就是发展生产力。“两山”理论摆脱了将发展与保护相对立的旧观念,不再奉行“非此即彼”的二元论思想,指明实现经济发展和环境保护内在统一、相互促进和协调共生的辩证唯物主义方法论[50],是对可持续绿色发展理念的超越。共同体生态新向度表现为山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护思想,强调了“统筹山水林田湖草沙冰系统治理”。一方面,要坚持底线思维,牢固树立红线观念,守住自然生态安全边界,即自然生态系统分布的生态空间边界、自然生态系统质量的底线和自然生态系统承载力[51]。另一方面,要求我们树立生态治理的大局观、全局观,不仅要树立山水林田湖草沙冰一体化的思想,还应该实施全域治理、从管理上统筹协同,深入践行生命共同体的思想。而“生命共同体”强调的正是大自然是一个完整的系统,人类只是大自然的一部分,我们要尊重自然、保护自然,人与自然和谐共生。

3.4 生态文明实践深度的创新

可持续发展虽然确立了2030目标,但实际面临着诸多难题。仅欧洲及韩国等少数国家积极推行“绿色新政”,全球实现碳达峰、碳中和仍待时日。联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)发布的2019全球评估报告指出[52],在20个爱知目标中,仅有少数有望实现或取得积极进展,大多数进展有限,甚至偏离目标。2020年,193个国家中仅有20%实现了消除贫困这一目标,仅有不到3%的国家实现了良好健康与福祉这一目标[21]。生态文明是以环境资源承载力为基础,以自然规律为准则,以可持续的社会经济政策为手段,以致力于构造一个人与自然和谐发展为目的的文明形态。生态文明实践深度的创新表现在运用系统思维和整体思维,全方位、全地域、全过程地开展生态文明建设,强调不同地区因地制宜的探索。中国构建了“理论—战略—制度—工程”的实践体系,同时整个实践是循序渐进,以示范探索、细胞工程为基础,强调解决源头性、根源性、基础性问题,强调系统施策。如果说良好的生态环境是生态文明的硬实力,生态文明制度体系就是生态文明的软实力。以先进制度为代表的生态文明治理体系引领了世界永续发展之路。

4 生态文明引领下实现全球可持续发展目标的新路径

当今世界正经历百年未有之大变局,共同面临的生态环境问题和挑战是其中重要方面,可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点。无论是在全球生态环境保护思想理念层面,还是在气候变化碳减排、生物多样性保护、生态减贫等具体实践领域,抑或是生态环境保护的在地化(localization)和全民参与,生态文明都从不同维度促进全球可持续发展目标的实现。

4.1 宏观:生态文明的思想理念引领

生态文明理念为未来发展范式的转变提供借鉴。从强可持续到生态共同体新向度,需要发展理念的创新,生态文明正好可以担当这一角色。生态文明理念为2030可持续发展目标的实现提供了崭新的路径,指引着全球可持续发展的方向。Leopold[53]在《沙乡年鉴》中讲述:“土地伦理是要把人类在共同体中以征服者的面目出现的角色,变成这个共同体中的平等的一员和公民。它暗含着对每个成员的尊敬,也包括对这个共同体本身的尊敬。”这与习近平生态文明思想的共同体理念是息息相关的。对自然,秉承生命共同体理念,做到人与自然和谐共生;对人类,秉承命运共同体理念,世界各国唇齿相依、同舟共济。全球环境治理需要加快构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系,加快实现可持续发展目标描绘的平等清洁美丽的世界,需要在气候变化、生物多样性、海洋生态、减贫、突发环境污染和公共卫生事件风险应对等领域加强世界各国之间的政策合作,积极营造世界各国、各地区、各民族共同参与全球生态环境治理的良好氛围。

4.2 中观:生态文明的实践行动引领

联合国环境规划署和其他一些领先经济体于2008年启动了绿色经济计划(GEI)。2014年4月,联合国文明联盟和国际生态安全合作组织建立了生态文明委员会。生态文明越来越受国际关注并积极引领环境实践,尤其在气候变化谈判中,发挥了积极的引导作用。

4.2.1 气候变化与碳减排

2030可持续发展目标之一是气候行动,为了减缓和适应全球气候变暖的趋势,全世界各国应该联合起来共同应对。欧洲率先实施了“绿色新政”,有望到2050年成为全球首个净零排放的洲。生态文明秉承“人与自然和谐共生”的理念,通过目标责任体系为各个国家和地区参与气候行动提供了有效路径,倡导正确面对和解决全球气候变化带来的生态安全问题。为了世界多数国家21世纪中叶碳达峰并实现碳中和,发达国家和发展中国家都需要承担应有的碳减排责任。各国通过坚定不移地推进全球气候治理进程和深化应对气候变化务实合作,在生态文明指引下为全球可持续发展目标的实现、为保护好人类赖以生存的地球家园做出应有的典范。

4.2.2 生物多样性保护

2030可持续发展目标中有关于水下和陆地生物的保护,但目前进展缓慢。积极维护生物多样性是全球各国和地区可持续发展的首要任务。未来要在生态文明理念下共建地球生命共同体,重视人与自然生态系统和谐共生的关系、人与人之间和谐共生的关系。一方面,认识到生物多样性损害与丧失所产生的系列影响将是全球性的,任何人、任何国家都无法置身事外,必须从地球生命共同体的角度认识和保护生物多样性,维护地球生命共同体的健康安全,使人类社会能够可持续发展。另一方面,在实践上,不仅要重视生物种类的多样性,还要重视各类种质资源遗传的多样性和生态系统的多样性,更要拒绝非法狩猎野生动物和拒绝侵占重点保护物种的栖息地。

4.2.3 生态减贫

消除贫困、消除饥饿、良好健康与福祉是可持续发展目标中最重要的三项内容,其蕴含着全世界人民不仅摆脱温饱问题而且实现同一健康、同一地球、同一世界的美好愿景。“良好生态环境是最普惠的民生福祉”是中国生态文明建设的根本宗旨,通过为老百姓提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要是可持续发展的现实要求。一方面,坚持“生态优先,绿色发展”的新发展理念,走出经济发展与环境保护的“二律背反”,可以让更多地区找到生态保护与经济发展的平衡点。另一方面,既然绿水青山可以源源不断地转化为金山银山,在生态环境质量提升的同时可以使当地居民得到生态补偿等更多收益,实现绿色高质量发展。

4.3 微观:生态文明的全民参与

可持续科学强调地区特点和解决实际问题,其研究对象“具有特殊社会、文化、生态和经济特征”[35],即如何在实现在地化的同时,将地方经济、社会、生态各方面的相互作用更好地融入“全球”范围。

首先,需要明确地方政府的责任。从地方法律法规政策制度层面来评价可持续发展的实施要领,即是否制定了符合当地政治稳定、经济发展、文化和谐、社会进步和生态环境得到良好保护的“五位一体”的生态文明政策,在具体实践中是否能够落实到位,对经济、社会和生态的协调发展是否起到应有的作用。

其次,细化企业和社会组织的作用。对于不同地方,要深入到市、深入到县、深入到企业,对当地的特色发展方式进行深入了解和分析,量身定做适合本地发展的最优路径和模式。构建现代环境治理体系,切实做到以企业为主体,鼓励社会组织积极参与生态文明建设。

最后,通过全民参与打造绿色社区。“以人为本”的全民参与能够人人都成为环境保护的关注者、环境问题的监督者、生态文明的推动者和绿色生活的践行者。倡导美丽世界“我”是行动者,创建绿色和谐家园,使人人争当绿色公民,人人获得生态福祉和惠益。