资金约束下跨区域供应链环境共治的演化博弈

2022-05-09张敬高铁付芳源房颖

张敬,高铁,付芳源,房颖

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

环境污染的跨区域传输是当前我国环境治理所面临的普遍且亟须解决的难题[1]。京津冀长达六年的环境治理推动生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性的变化。《北大空气质量报告》数据显示,2019年京津冀PM2.5和PM10浓度在剔除气象和新冠肺炎疫情影响后显著下降,环境污染得到明显改善。2019年习近平总书记在京津冀协同发展座谈会上特别强调,持续推进京津冀跨区域环境协同治理、强化生态环境联建联防联治的重要性。因此,京津冀环境协同治理攻坚是现阶段主要的工作任务。

京津冀是我国目前环境污染跨区域迭代传输最为严重的地区[2]。北京综合环境治理能力最强且拥有较高的生态环境支持能力,天津拥有良好的环境质量维持能力,而河北省经济发展以第二产业为主,不仅环境污染具有很强的负外部性,而且中小企业为主的产业实体因资金约束问题导致环境治理困境。近年来,在政府环境规制和银行绿色信贷业务不断的指引下,适当提高环境规制程度、降低环境治理项目中银行融资利率的举措提升了资金约束型中小企业环境治理的意愿[3]。然而,对于中小企业而言,融资难、融资贵导致其难以突破环境治理的困境,特别是跨区域供应链的银行信用担保问题导致银行绿色信贷业务难以全面推进。尤其河北省重污染中小企业不仅是北京与天津钢铁制造企业的原材料供应商,而且是跨区域环境污染迭代传输过程中跨区域供应链利益共创的症结点。因此,作为买方的资金充裕型制造企业愿意向供应企业提供买方融资以维护供应链体系的正常运转。鉴于此,在政府环境规制下,跨区域供应链是生态环境体系中环境治理的重要载体,针对资金约束下银行融资与买方融资模式选择问题,跨区域供应链企业如何抉择?供应链企业初始治理意愿、融资利率、减排水平与政府环境规制程度等多元要素如何影响跨区域环境治理效果?

为了解答上述问题,本文在政府环境规制条件下,以跨区域的资金约束型原材料供应企业与非资金约束型产品制造企业为研究对象分别建立银行融资与买方融资的演化博弈模型,分析了两种不同模式下的供应链企业治理演化稳定策略,并通过数值分析讨论了相关参数对跨区域企业间环境治理决策的影响,同时也对比分析了两种融资模式的优劣。本文的学术贡献主要体现在:利用演化博弈方法探究不同融资模式下跨区域两阶段供应链企业双方环境共治问题。并在仿真基础上基于两种融资模式进行对比研究,探索不同参数影响下企业间环境共治的可能性。

1 文献回顾

由于大气污染“公共物品”属性的挑战[4]和“外部性”[5]的生态环境属性,以及污染物的“流动性”特征[6]和治理行为者的“个体理性”[7],任何国家或地区都不可能单纯通过独立行动来改善其环境污染,这使得“搭便车”成为一个普遍而严重的问题[8]。因此,很少有地区愿意或能够单独承担控制空气污染的任务,环境的合作治理进而成为世界各国的共识[9]。汪伟全[10]和王奇等[11]发现环境污染的跨区域性特征使得其需要开展地区间的合作。薛俭等[12]通过跨区域合作博弈分析证明了京津冀环境污染省际合作治理的有效性。为了探求参与方合作治理的意愿,初钊鹏等[13]刻画了京津冀三地政府对于环境治理集体行动的动态演化博弈过程,发现“搭便车”收益与集体行动收益的比值以及各地区环境偏好系数决定了区域合作治理的可能性。然而,大气污染作为外溢性公共品阻碍了参与主体的合作意愿。黄策等[14]利用两阶段多边补偿机制平衡跨区域污染治理问题,并内部化企业污染带给居民的负外部性。Wang等[15]在中央与地方双重治理体系下以中央环保部门(CEPD)、地方环保部门(LEPDs)、碳排放企业(CEEs)为研究对象构建三方演化博弈模型,研究表明,三方协同治理是中国环境治理中碳减排战略项目的有效方式,可以使各方主体受益。由于多元主体协同治理存在行为失范风险,谌杨[16]发现其可以通过“配合与协作”和“限制与制衡”机制并行来避免。在此基础上,王红梅等[17]验证了跨区域合作治理不仅可以解决环境污染的负外部性,还大大提升了各参与主体的经济效益。总之,环境共治是我国大气污染治理的最终目标。

环境共治目标的实现需要政府对其地区企业进行有效的环境规制[18]。姜珂和游达明[19]以中央和地方政府为对象进行演化博弈分析,发现引入市场机制、环保补贴以及财政转移支付等手段可以降低政府执行环境规制的成本。黄清煌和高明[20]发现环境规制对企业节能减排的改善具有积极影响。张国兴等[21]在此基础上发现环境规制在对污染治理具有积极作用的同时会间接促进公共健康。但潘敏杰等[22]发现中国式分权导致地方政府降低了环境规制要求,使得无法有效缓解大气污染。王育宝和陆扬[23]以中央、地方政府和企业为对象进行三方演化博弈分析,发现中央政府低财政分权度、地方政府环境规制、企业积极治理形成的三方联防联治方式可以有效治污。Duan等[24]分别建立了政府环境规制下静态和动态惩罚演化博弈模型,发现实施环境监管更好的方式是政策组合策略。潘峰等[25]从中央、地方政府和公众三方构成的演化博弈模型中发现公众参与既能激发地方政府执行环境规制,又可以使中央政府落实环保政策。目前我国市场投资型、费用型环境规制均会阻碍企业绿色转型,而技术创新与环境规制的协同效应却对其有促进作用[26]。张敬等[27]发现政府在环境规制下加大惩罚力度可以促进企业间合作。随后,孙慧和郭秋秋[28]通过实证分析验证了环境规制对企业绩效具有显著的促进效应。因此,有效的环境规制可以提升企业绿色技术创新与环境共治的积极性。但学者们在研究环境规制约束下企业治理行为时,仅考虑单个企业与中央、地方政府之间的博弈,却不曾针对创造大部分污染源的供应链内部企业之间的治理行为进行博弈分析。

企业对环境规制的态度与行为恰好是环境治理目标能否实现的主要制约因素[29],而大多数中小型企业资金约束的困境将会影响环境治理的意愿。沈洪涛和马正彪[30]研究得出银行绿色信贷业务的发展能给予企业环境治理减排项目的信贷支持。Sharfman & Fernando[31]发现贷款利率会随着企业环境治理水平的提升而降低。刘海英[32]从实证检验中得出政府环境规制的有效执行更能激发银行实施绿色信贷。Liu等[33]提出商业银行的利率定价会因政府环境规制程度的增强而提高,并间接促使企业有效治污。然而,余得生和李星[34]通过回归分析发现融资约束对企业创新有着显著的负向作用。环境治理是参与主体的动态行为,而资金约束问题是中小企业面临的难题。仅有少部分学者研究其资金约束问题,但均是基于银行绿色信贷视角和静态博弈行为,忽视了供应链买方融资模式和动态演化过程。

综上所述,现有研究从不同环境治理主体与不同理论视角探讨了跨区域环境共治问题。然而,现有成果大多以资金充裕为前提展开中央政府—地方政府—企业(或公众)等多元主体之间的演化博弈研究,鲜有研究关注资金约束情境下跨区域供应链环境共治的动态博弈过程。针对资金约束问题,现有研究大多基于金融学相关理论,探讨银行绿色信贷对环境治理的推动作用,尚未见跨区域供应链环境治理背景下银行融资与买方融资的对比研究。

2 基本假设与模型构建

2.1 基本假设

为了便于模型的推导与分析,本文提出以下假设:

(1)假设博弈参与主体为跨区域两阶段供应链的两家企业,分别为原材料供应企业和产品制造企业,如京津冀地区钢铁产品类供应链中河北省的钢铁原材料供应企业和北京或天津的钢铁制造企业。参与主体均为有限理性,均追求利润最大化的企业目标,且风险态度均为中性。

(2)假设原材料供应企业是来自环境重污染地区的中小企业,该企业受资金约束,难以自主实施绿色生产或绿色技术进入;而产品制造企业是来自轻度污染地区的大型企业且资金充沛。

(3)假设双方企业环境治理博弈策略集均为(治理,不治理)。由于企业状态类型不一致,故双方对于环境治理的意愿程度不一致。假设x(0≤x≤1)代表资金约束型原材料供应企业环境治理的意愿,1-x代表该类型企业不治理的意愿;y(0≤y≤1)代表产品制造企业环境治理的意愿,1-y代表该类型企业不治理的意愿。

(4)假设资金约束型原材料供应企业有两种可供选择的融资方式:银行融资(供应链外部融资,产品制造企业作为担保)和买方融资(供应链内部融资,由产品制造企业提供)。银行贷款利率为r1,产品制造企业的融资利率为r2。由于本文重在讨论环境共治问题,因此忽略双方企业各自因生产带来的成本,仅考虑环境治理成本。

2.2 变量设计与支付矩阵的建立

原材料供应企业和产品制造企业售出产品带来的收益分别为E1和E2。当企业不采取环境治理措施时,地方政府会因其环境污染分别进行资金惩罚,惩罚金额为riC0,i取3和4。r3和r4分别代表供应企业和制造企业地区政府环境规制程度,0<ri<1。如果企业选择治理环境,则原材料供应企业和产品制造企业会选择追求绿色技术革新,生产绿色原材料和产品,此时双方企业的绿色研发成本即治理成本分别为其中,λ1、λ2分别为双方企业的绿色研发成本系数,θ为减排水平。

当双方企业只有一方采取环境治理措施,则会对治理环境的企业带来R的经济损失。同时,治理环境所带来的环境改善将对没有选择治理环境的企业带来同等的“搭便车”收益,即治理环境的正外部性。因此,单从环境方面的收益来看,企业选择“搭便车”策略所带来的收益将会是R-riC0,其中R>riC0,如此才会满足实际生产中企业倾向“搭便车”策略的现象。

当双方企业均采取环境治理措施时,将会给每个企业带来净收益π,即两地区企业采取环境共治带来的正外部性。在环境治理过程中,为了达到环境共治的理念,需满足π>R-C0,即环境共治收益大于其“搭便车”收益。

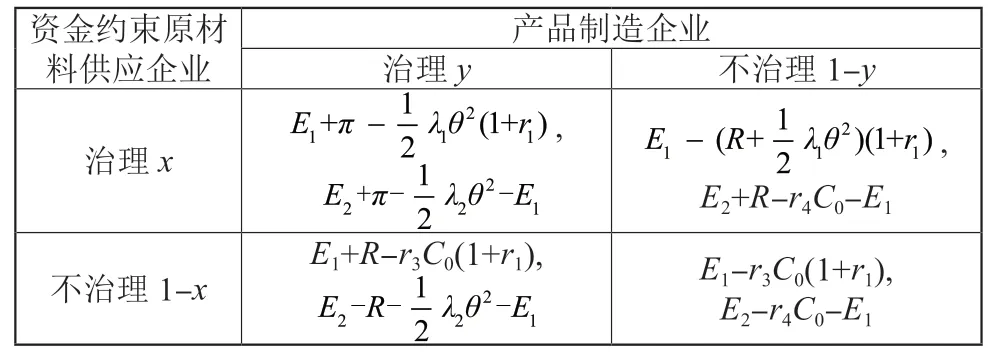

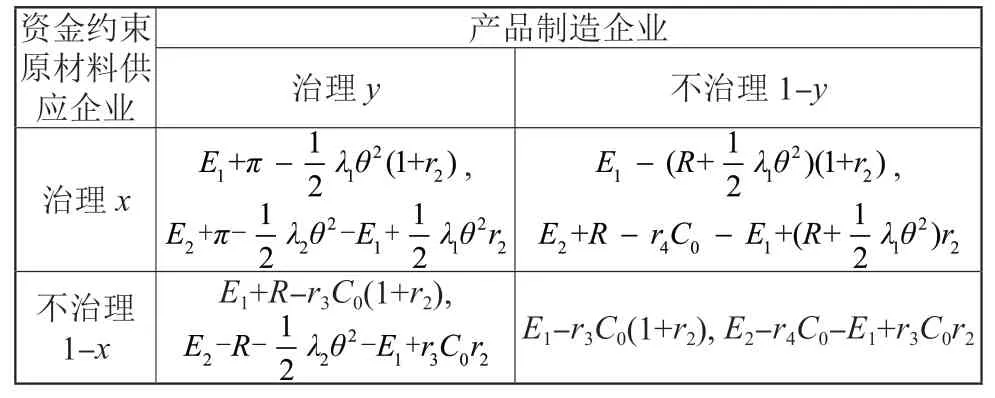

根据以上描述,原材料供应企业受资金约束,可以有两种融资方式,即银行融资或买方融资。两种不同融资模式下博弈双方企业支付矩阵如表1和表2所示。

表1 银行融资下博弈双方企业支付矩阵

表2 买方融资下博弈双方企业支付矩阵

3 银行融资下的演化博弈分析

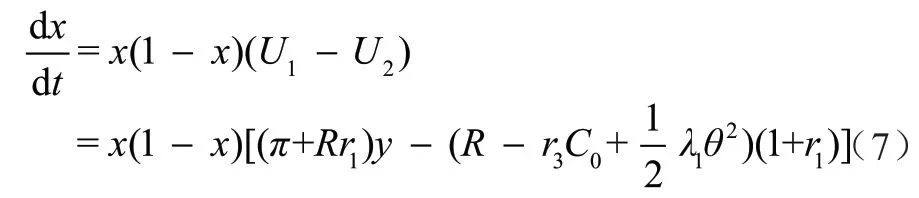

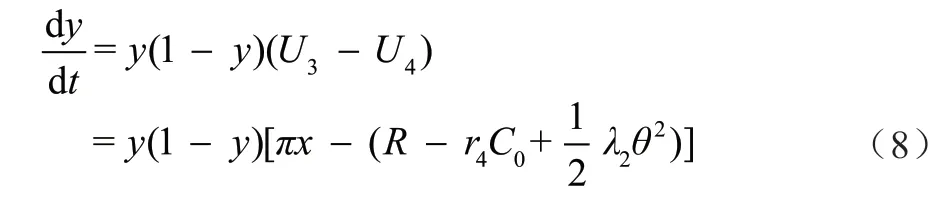

3.1 双方博弈的复制动态方程

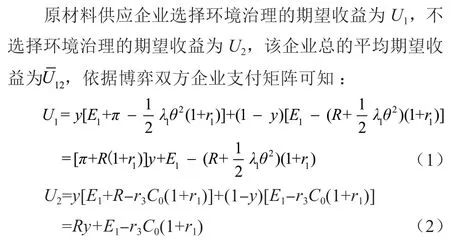

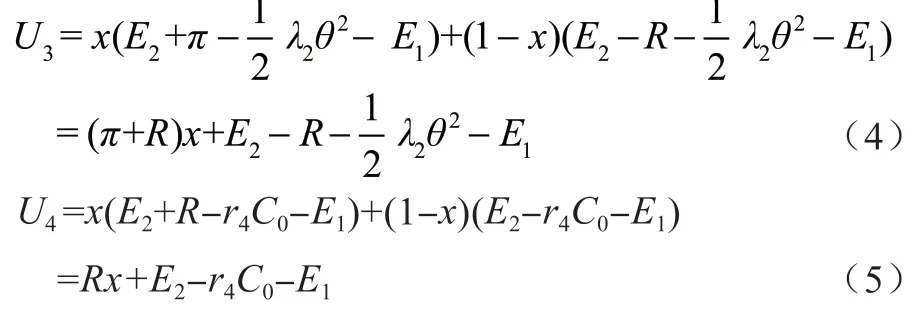

原材料供应企业总的平均期望收益为:

产品制造企业选择环境治理的期望收益为U3,不选择环境治理的期望收益U4,该企业总的平均期望收益为同理可得:

产品制造企业总的平均期望收益为:

综上所述,原材料供应企业的复制动态方程为:

产品制造企业的复制动态方程为:

为了便于计算,可有以下替代:

其中,R>riC0,因此,a>0且b>0。通过比较计算得出:当产品制造企业不治理环境时,原材料供应企业不治理的总收益相比治理时的总收益的差为a;而当原材料供应企业不治理环境时,产品制造企业不治理的总收益相比治理时的总收益的差为b。由此可以看出,当一方企业选择不治理环境时,另外一方也会选择不治理环境。

将公式(7)~(9)联立后,得到如下演化博弈复制动态系统:

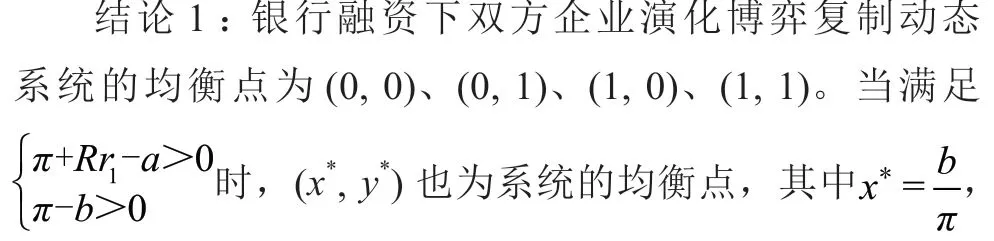

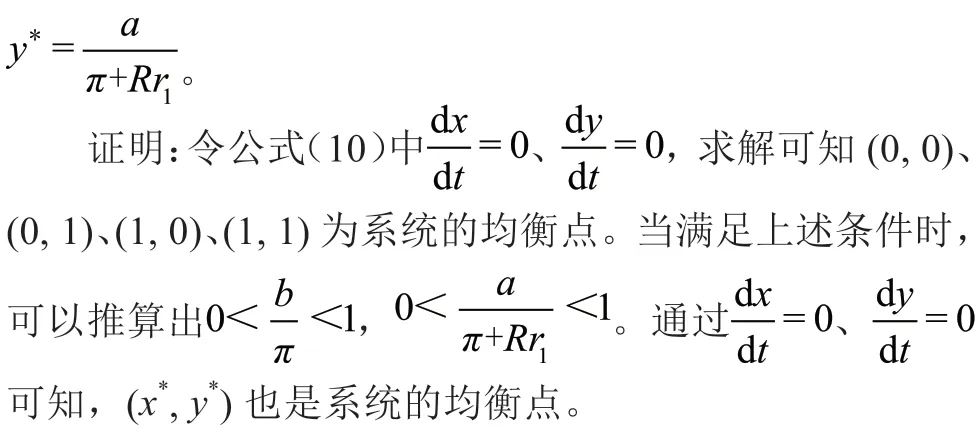

3.2 演化博弈均衡点的稳定性分析

通过复制动态系统得到的均衡点并不一定是演化博弈的稳定策略。依据雅可比矩阵的特征可以判断演化博弈系统的渐进稳定性。建立系统的雅可比矩阵J如下:

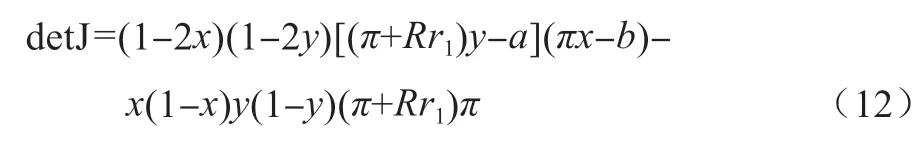

雅克比矩阵的行列式为:

雅可比矩阵的迹为:

当雅可比矩阵的行列式detJ>0且矩阵的迹trJ<0时,该系统在均衡点处的演化动态进程中具有局部的渐进稳定性,该均衡点即为系统演化稳定策略ESS。此时,令A=π+Rr1-a,B=π-b。通过计算可以发现:对于原材料供应企业,环境共治所带来的总收益与“搭便车”所带来的总收益的差即为A;对于产品制造企业,环境共治所带来的总收益与“搭便车”所带来的总收益的差即为B。表3描述了四种情景下均衡点的稳定性情况。

表3 银行融资下系统演化均衡点稳定性分析

情景一:当A<0、B<0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益小于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益大于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0),双方企业均不治理环境。

情景二:当A<0、B>0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益小于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益也小于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0),双方企业均不治理环境。

情景三:当A>0、B<0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益大于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益也小于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0),双方企业均不治理环境。

情景四:当A>0、B>0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益大于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益也大于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0)和(1, 1),双方企业均不治理环境或环境共治。

综上所述,可以得出以下结论:任何情况下,只要一方企业选择不治理环境,另一方企业也会选择不治理。只有当环境共治给双方企业带来的总收益均大于“搭便车”给企业带来的总收益时,才有可能实现环境共治的目标。

4 买方融资下的演化博弈分析

4.1 双方博弈的复制动态方程

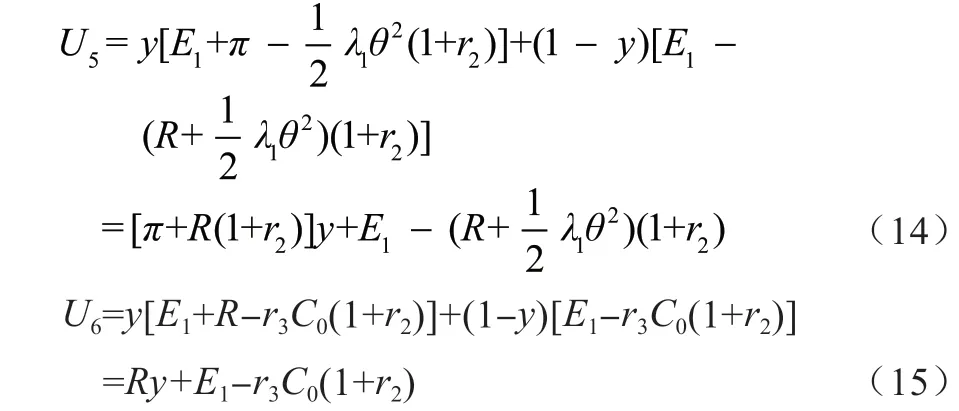

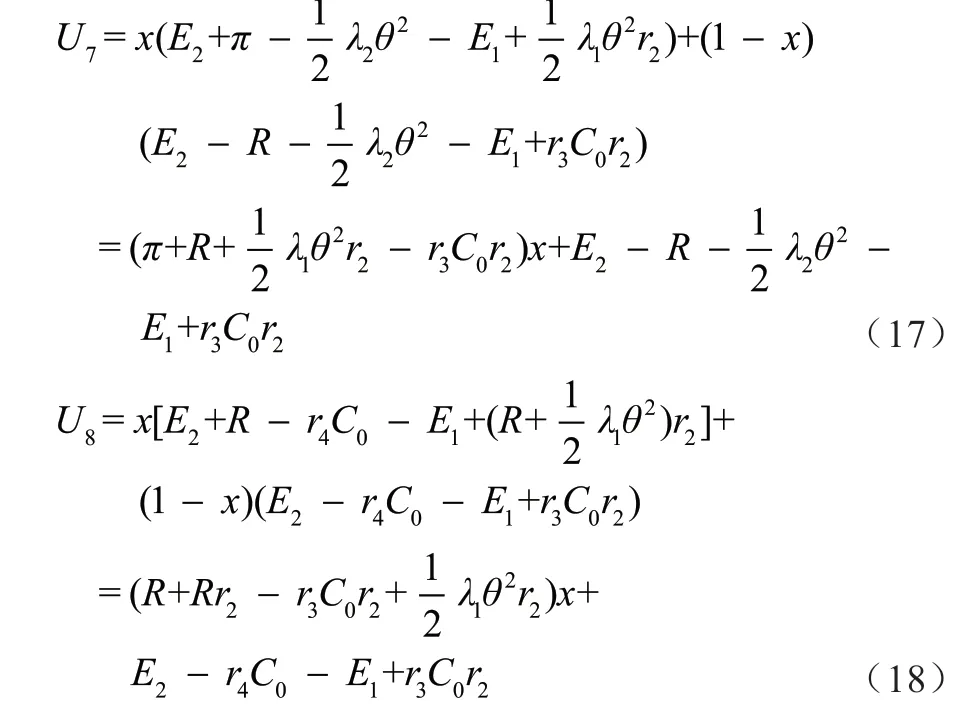

原材料供应企业选择环境治理的期望收益为U5,不选择环境治理的期望收益为U6,该企业总的平均期望收益为依据博弈双方企业支付矩阵可知:

原材料供应企业总的平均期望收益为:

产品制造企业选择环境治理的期望收益为U7,不选择环境治理的期望收益U8,该企业总的平均期望收益为同理可得:

产品制造企业总的平均期望收益为:

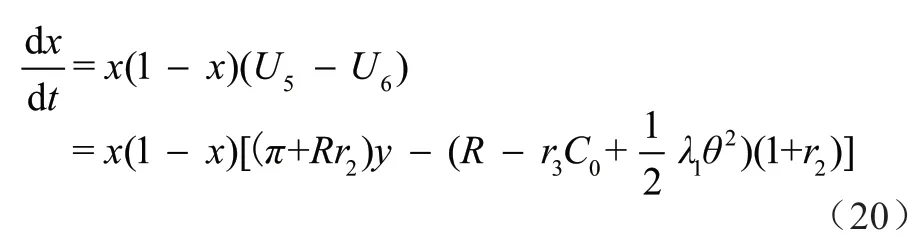

综上所述,原材料供应企业的复制动态方程为:

产品制造企业的复制动态方程为:

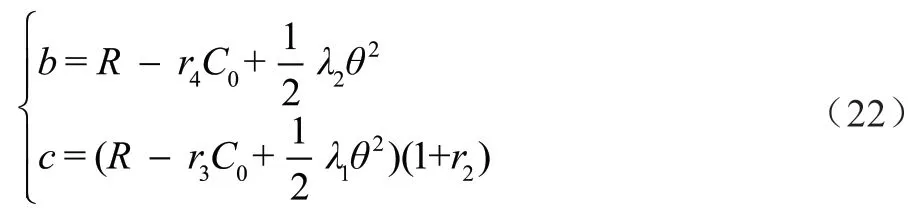

为了便于计算,可有以下替代:

其中,R>riC0,因此,b>0且c>0。同样可以得出3.1节的观点:当产品制造企业不治理环境时,原材料供应企业不治理的总收益相比治理时总收益的差为c,而当原材料供应企业不治理环境时,产品制造企业不治理的总收益相比治理时总收益的差仍为b。由此可以看出,当一方企业选择不治理环境时,另外一方会选择不治理环境。

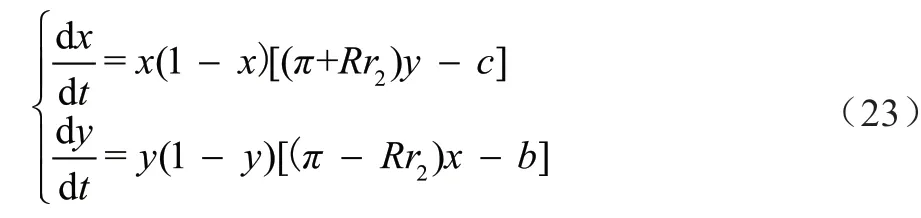

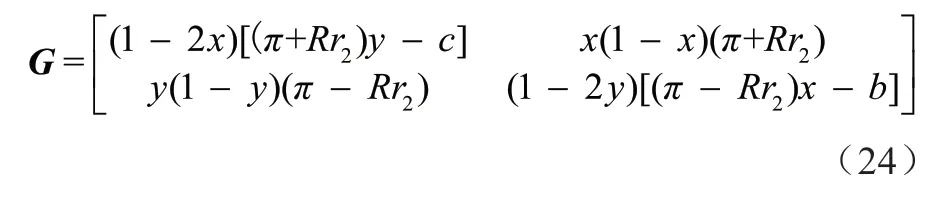

将公式(20)~(22)联立后,得到如下演化博弈复制动态系统:

4.2 演化博弈均衡点的稳定性分析

通过复制动态系统得到的均衡点并不一定是演化博弈的稳定策略。依据雅可比矩阵的特征可以判断演化博弈系统的渐进稳定性。建立系统的雅可比矩阵G如下:

雅克比矩阵的行列式为:

雅可比矩阵的迹为:

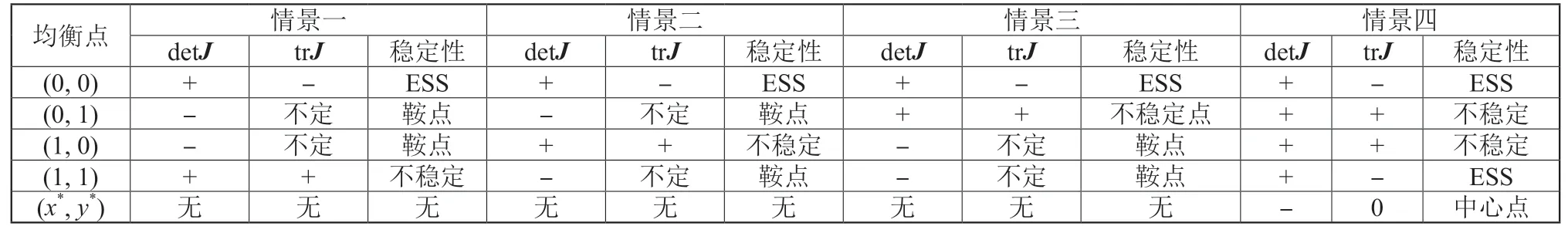

同3.2节的方法相似,令A′=π+Rr2-c,B′=π-Rr2-b。通过计算可以发现:对于原材料供应企业,环境共治所带来的总收益与“搭便车”所带来的总收益的差即为A′;对于产品制造企业,环境共治所带来的总收益与“搭便车”所带来的总收益的差即为B′。表4描述了四种情景下均衡点的稳定性情况。

表4 买方融资下系统演化均衡点稳定性分析

情景五:当A′<0、B′<0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益小于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益大于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0),双方企业均不治理环境。

情景六:当A′<0、B′>0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益小于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益也小于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0),双方企业均不治理环境。

情景七:当A′>0、B′<0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益大于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益也小于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0),双方企业均不治理环境。

情景八:当A′>0、B′>0时,即当原材料供应企业环境共治带来的总收益大于“搭便车”所带来的总收益,而产品制造企业环境共治带来的总收益也大于“搭便车”所带来的总收益时,ESS为(0, 0)和(1, 1),双方企业均不治理环境或环境共治。

综上所述,可以得出同3.2节相似的结论:不论何种情况下,只要一方企业选择不治理环境,另一方企业也会选择不治理。只有当环境共治给双方企业带来的总收益均大于“搭便车”给企业带来的总收益时,才有可能实现环境共治的目标。

5 数值仿真

由第3、第4节的推理可知,只有当环境共治给双方企业带来的总收益均大于“搭便车”给企业带来的总收益时,环境治理均衡策略为(0, 0)和(1, 1)。只有满足此条件时,双方企业才能有一定的可能性实现环境共治的目标。因此,我们只需要针对情景四和情景八进行Matlab仿真,模拟京津冀跨区域两阶段供应链企业间环境治理博弈时的动态演化过程,来探究企业双方不同的环境治理意愿初始值、不同参数变化下对其环境治理演化博弈的影响以及银行融资和买方融资的比较。通过游达明等[35]对其参数赋值的依据和丁志刚等[36]对绿色度的赋值以及胡震云等[37]对绿色信贷银行融资利率的设定,本文的参数设置如下:π=55;r1=0.05;r2=0.08;r3=0.6;r4=0.6;θ=0.2;C0=65;λ1=1 000;λ2=1 000;x0=0.2;y0=0.5。仿真模拟时间段为[0, 1]。

5.1 初始治理意愿对系统演化的影响

5.1.1 原材料供应企业初始意愿对系统演化的影响

为了讨论原材料供应企业初始治理意愿对演化稳定策略的影响,假设产品制造企业初始治理意愿为定值,则设置相应初始意愿为:x0=0.2, 0.4, 0.6, 0.8;y0=0.5。通过银行融资和买方融资两种不同模式分别模拟供应企业初始意愿的变化对自身企业和制造企业治理决策的影响,如图1所示。

可以发现:两种融资模式都有着同样的变化趋势,即供应企业初始治理意愿的提升可以促进本企业选择环境治理的同时间接激发制造企业治理的意愿。但是从图1中可以很明显看到银行融资模式下x0的变化对双方企业治理的决策影响大于买方融资。从图1a中和图1b中可以很清楚地观测到:当x0=0.2, 0.4时,双方企业倾向于选择(不治理,不治理)演化稳定策略;当x0=0.6, 0.8时,双方企业倾向于选择(治理,治理)策略,即环境共治的演化稳定策略。此时,供应企业初始意愿值在0.4~0.6之间存在一个阈值 ,当 时,双方企业均不治理;当 时,双方企业为环境共治。同理,从图1c和图1d中也可以知晓买方融资下供应企业初始治理意愿的阈值 在0.6~0.8之间,则 。故同样条件下,从供应企业初始意愿的变化角度来看,银行融资比买方融资更能促进企业选择环境共治的稳定策略。

图1 不同融资模式下原材料供应企业初始意愿对企业环境治理的影响

5.1.2 产品制造企业初始意愿对系统演化的影响

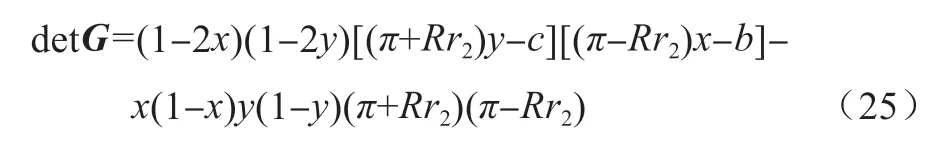

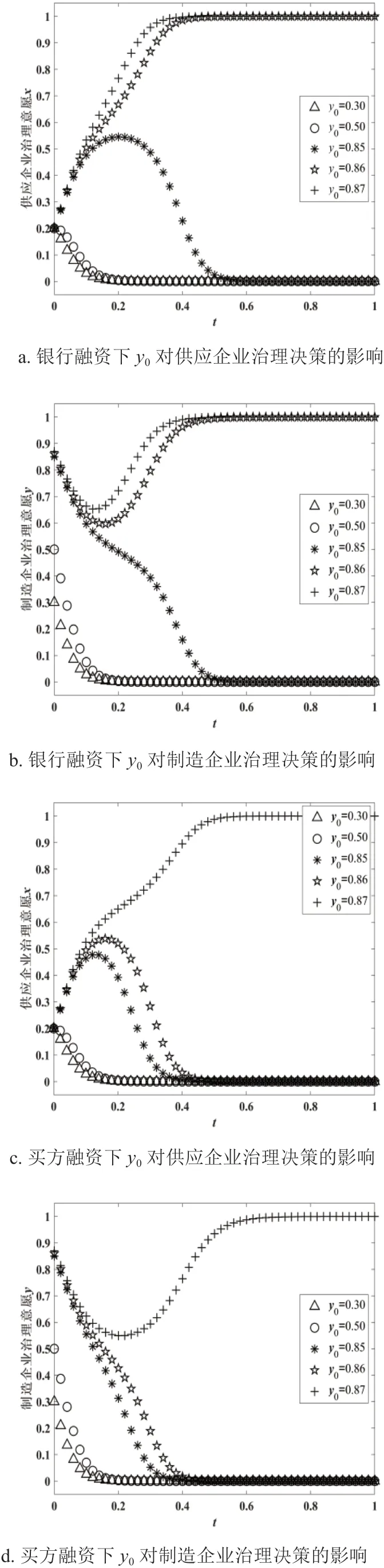

假设原材料供应企业初始治理意愿为定值,为了方便比较存在阈值的大小,经过数值模拟,将双方企业的初始意愿值设置如下:x0=0.2;y0=0.3, 0.5, 0.85, 0.86,0.87。通过银行融资和买方融资两种不同模式分别模拟制造企业初始意愿的变化对供应企业和自身企业治理决策的影响,如图2所示。

可以发现:两种融资模式都有着同样的变化趋势,即制造企业初始治理意愿的提升可以促进本企业选择环境治理的同时间接激发供应企业治理的意愿。但是从图2中很明显可以看到银行融资模式下y0的变化对双方企业治理决策的影响大于买方融资。从图2a和图2b中可以观测到:当y0=0.3, 0.5, 0.85时,双方企业倾向于选择(不治理,不治理)演化稳定策略;当y0=0.86, 0.87时,双方企业倾向于选择(治理,治理)策略,即环境共治的演化稳定策略。此时,制造企业初始意愿值在0.85~0.86之间存在一个阈值 ,当 时,双方企业均为不治理,当 时,双方企业为环境共治。同理,从图2c和图2d中也可以知晓买方融资下制造企业初始治理意愿的阈值 在0.86~0.87之间,则 。因此,同样条件下,从制造企业初始意愿的变化角度来看,银行融资比买方融资更能促进企业选择环境共治的稳定策略。

图2 不同融资模式下产品制造企业初始治理意愿对企业环境治理的影响

综上所述,从双方企业初始意愿变化影响来看,在环境治理项目中,银行融资会比较合适。同等条件下,

,即在实现环境共治目标时,供应企业的初始意愿阈值较小,也就是说,供应企业初始意愿变化的影响程度较大,更能激发企业双方环境共治的意愿。制造企业资金充足,污染程度轻,只有初始治理意愿很高才能选择治理。相反,供应企业资金受限,污染严重,在政府环境规制下,为免于惩罚、关停等带来的损失,在初始意愿较低时就会选择环境治理。因此,无论是从社会层面、政府层面还是融资层面,运用有效的策略刺激资金约束型供应企业的初始治理意愿效果会更好。而双方的稳态策略中,只要一方治理,另一方肯定会选择治理,恰恰供应企业会率先达到治理的要求,因此制造企业往往会跟随供应商企业治理的脚步。

5.2 融资利率对系统演化的影响

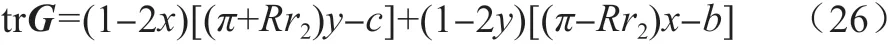

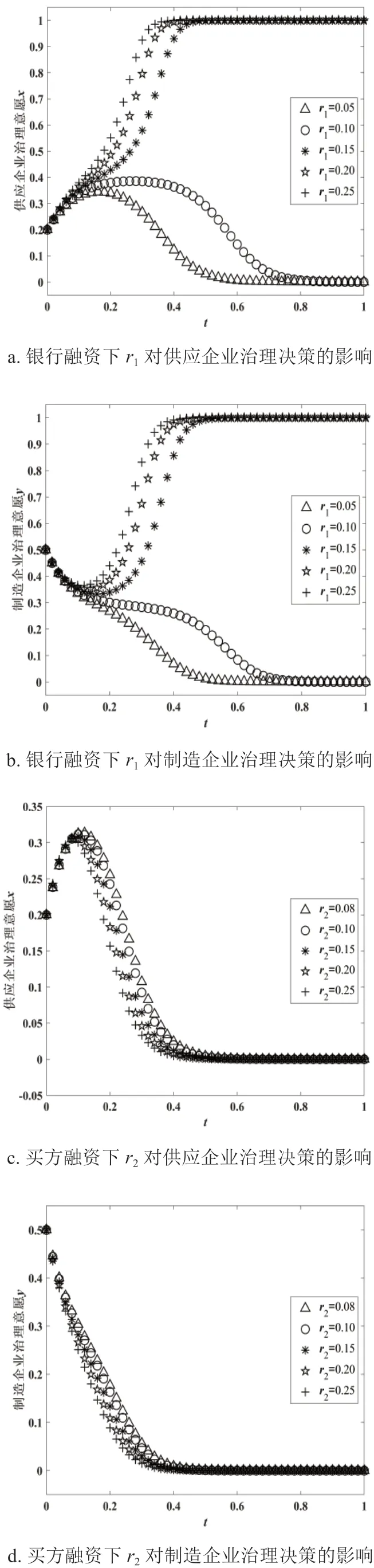

为了讨论融资利率对演化稳定策略的影响并使得结果更为直观,取r1=0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25;r2=0.08,0.10, 0.15, 0.20, 0.25;r3=r4=0.77来观察两种不同融资模式下利率的变化对供应企业与制造企业治理决策的演化影响,如图3所示。

可以发现:同样的利率变动,两种融资模式下的结果完全不同。从图3a和图3b中可以得出:随着银行利率的提升,企业环境治理的可能性增大。当r1=0.05, 0.10时,双方企业倾向于选择(不治理,不治理)演化稳定策略;当r1=0.15, 0.20, 0.25时,双方企业倾向于选择(治理,治理)策略,即环境共治的演化稳定策略。此时,银行利率在0.10~0.15之间存在一个阈值 ,当 时,双方企业均不治理;当 时,双方企业为环境共治。从公式(10)中可以发现,银行融资下利率的变化并未对资金充沛的制造企业造成影响,但对资金约束的供应企业有影响。在银行利率较低时,供应企业会因融资成本较低来弥补不治理带来的经济损失而选择不治理。但随着利率的提升,融资成本升高。当企业不再能承担不治理的损失时,只能选择治理来获得政府补贴(或奖励)以及环境共治的正外部性收益,进而弥补环境治理成本与融资成本。当然,融资利率的提升也是对于防范企业不治理行为的变相惩罚,间接刺激供应企业治理环境。而对于本身不受利率影响的制造企业来讲,会根据供应企业的治理意愿而做出改变,即供应企业选择治理时,制造企业也会选择治理,反之不治理,这一观点与5.1节相应观点一致。

从图3c和图3d中可以得出:随着买方融资利率的上升,企业双方均会选择不治理,且不治理的可能性随之升高。从公式(23)中可以发现供应企业和制造企业的复制动态方程均和买方融资利率有关。因为制造企业是作为买方对其供应企业进行融资,所以制造企业会随着利率的上升而获取更多的利润。而5.1.2节中制造企业治理的阈值在0.86~0.87之间,因此初始意愿为0.5的制造企业会不选择治理。对于自身污染程度低且资金充沛的制造企业来讲,随着融资利率的上浮,利润越高,治理的可能性会更低,故制造企业如图中显示的结果一样,更加不会治理环境。而对于供应企业来讲,从图中可以看出其刚开始有治理的趋向,而且这种趋向随着买方融资利率的上升而加强。这是因为随着融资利率的提升,融资成本升高,企业越来越不能承担不治理的损失,而选择治理环境获得的政府补贴(或奖励)以及环境共治的正外部性收益可以弥补环境治理成本与融资成本,故治理的趋向会加强。但这种趋向又快速下降,趋于不治理模式,且这种趋向随着融资利率的上升而加强。出现这样的现象是因为随着时间的推移,当企业得知制造商不治理程度随着融资利率的提升越来越明显时,企业就会放弃治理,同样选择不治理模式。因为供应企业的治理只会让制造企业的利润因其“搭便车”策略而更高,自身企业却会带来经济损失和对方不治理环境的负外部性污染损失。因此,既定情景下买方融资模式中,企业双方的最终演化稳态策略为(不治理,不治理)。

图3 不同融资模式下融资利率对企业环境治理的影响

综上所述,银行融资模式比买方融资模式更好,这与大部分学者对于银行融资和买方融资的权衡结果不一致。这是因为学者们目前的研究仅在企业生产经营过程中进行权衡,而本文没有考虑产品制造的生产成本,仅针对资金约束型供应商和资金充沛型制造商之间的环境治理项目问题。

5.3 减排水平对系统演化的影响

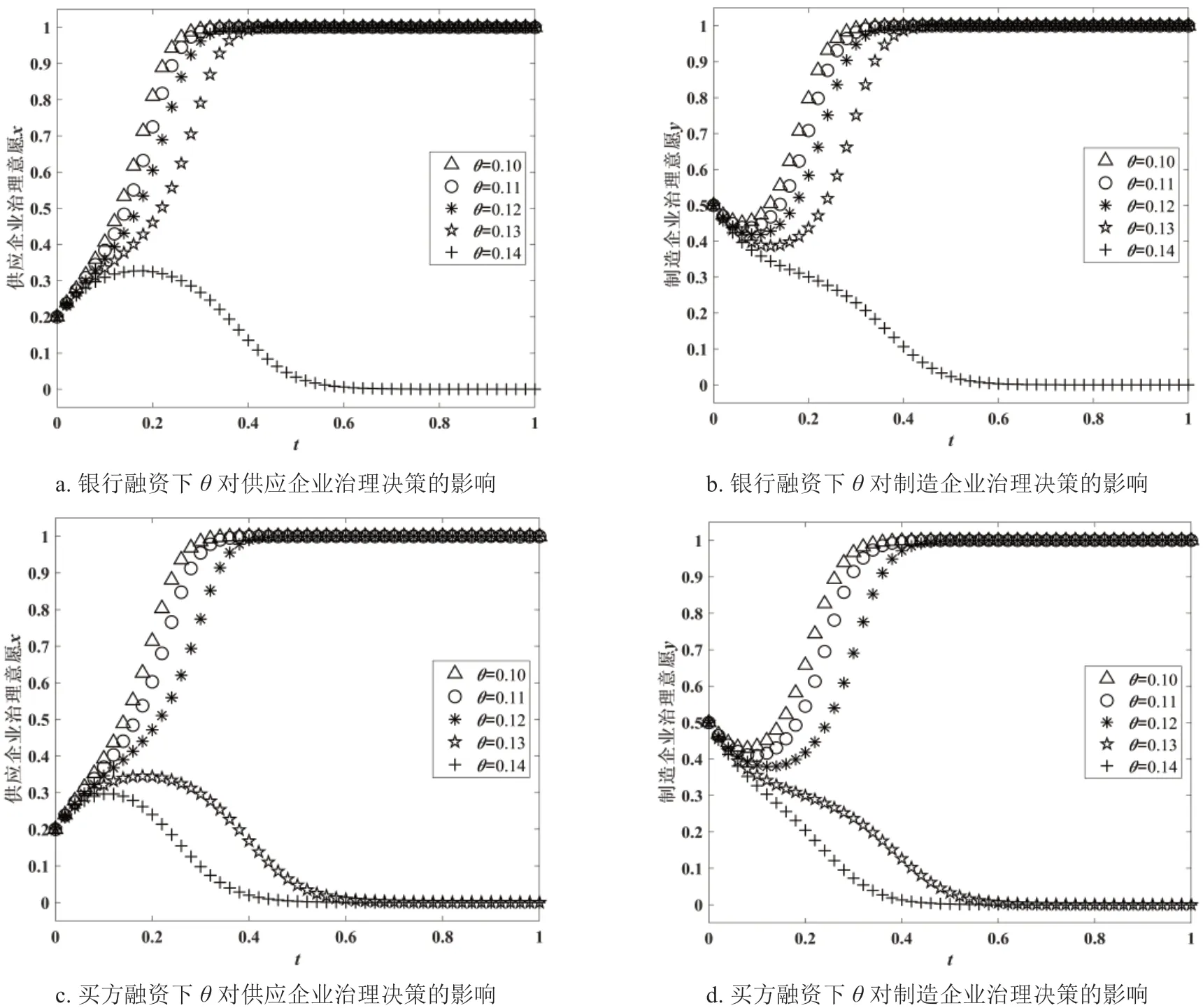

为了讨论减排水平对演化稳定策略的影响并使得结果更为直观,取θ=0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14;r3=r4=0.7来观察减排水平对供应企业和制造企业治理决策的演化影响,银行融资和买方融资下的模拟结果如图4所示。

可以发现:跨区域企业在同样的政府管制力度下都有着同样的变化趋势,即随着减排水平的提升,企业选择不治理的可能性越大。因为减排水平越低,企业治理的成本就会越低,双方企业均越有机会倾向于环境治理的演化稳态。从图4a和图4b中可以观测到:当θ=0.10,0.11, 0.12, 0.13时,双方企业倾向于选择(治理,治理)策略,即环境共治的演化稳定策略;当θ=0.14时,双方企业倾向于选择(不治理,不治理)演化稳定策略。此时,减排水平θ在0.13~0.14之间存在一个阈值θ*,当0<θ<θ*时,双方企业为环境共治,当θ*<θ<1时,双方企业均不治理。同理,我们从图4c和图4d中可以观测到:当θ=0.10, 0.11, 0.12时,双方企业倾向于选择(治理,治理)策略,即环境共治的演化稳定策略;当θ=0.13, 0.14时,双方企业倾向于选择(不治理、不治理)演化稳定策略。此时,减排水平θ在0.12~0.13之间存在一个阈值θ′,当0<θ<θ′时,双方企业为环境共治,当θ′<θ<1时,双方企业均不治理。

图4 不同融资模式下减排水平对企业环境治理的影响

通过比较来看,θ′<θ*,即同样条件下,选择银行融资时,企业治理环境时的减排水平可接受范围更大,由于制造企业作为供应链内部成员,融资利率会高于银行信贷利率。因此,同等条件下,买方融资的高成本使得供应企业产生无谓损失,相较于买方融资,该损失以及银行融资的低成本更能促进企业在银行融资下减排能力的提升。因此,从减排水平的角度看,银行融资比买方融资更合适。

5.4 政府环境规制对系统演化的影响

前面的讨论是为了更直观地观察各个因素变化对企业治理的影响,故将双方企业的地方政府环境规制程度设置为相等的值。接下来,深入研究不同地区不同的环境规制程度对企业治理决策的影响。由于5.1节双方政府环境规制力度为0.6,在5.2节的讨论中,数值为0.77,在5.3节的讨论中,数值为0.7,从讨论的结果对比来看,随着环境规制力度的变化,并不会影响银行融资比买方融资更加倾向于环境共治决策的结果。因此,下面对于环境规制影响因素的讨论仅对于银行融资模式下的演化趋势进行模拟探讨。

为了讨论环境规制程度对演化稳定策略的影响并使得结果更为直观,取θ=0.10。固定制造企业所在地方政府的环境规制程度,选取r3=0.45, 0.50, 0.53, 0.56;r4=0.8来观察供应企业所在地方政府环境规制程度对供应企业和制造企业治理决策的演化影响。银行融资模式下的模拟结果如图5a和图5b所示。随着供应企业所在地方政府规制程度的加强,双方企业均会倾向于环境共治的稳态策略。当r3=0.45, 0.50时,双方企业倾向于选择(不治理,不治理)演化稳定策略;当r3=0.53, 0.56时,双方企业倾向于选择(治理、治理)策略,即环境共治的演化稳定策略。此时,供应企业所在地方政府规制程度r3在0.50~0.53之间存在一个阈值 ,当 时,双方企业均不治理,当 时,双方企业为环境共治。

图5 银行融资下不同地方政府环境规制对企业环境治理的影响

固定供应企业所在地方政府的环境规制程度,同样条件下,设置相应环境规制程度为r3=0.80;r4=0.45, 0.50,0.53, 0.56来观察制造企业所在地方政府环境规制程度对供应企业和制造企业治理决策的演化影响,银行融资模式下的模拟结果如图5c和图5d所示。随着制造企业所在地方政府规制程度的加强,双方企业也会倾向于环境共治稳态策略。当r4=0.45, 0.50, 0.53时,双方企业倾向于选择(不治理,不治理)演化稳定策略;当r4=0.56时,双方企业倾向于选择(治理、治理)策略,即环境共治的演化稳定策略。此时,制造企业所在地方政府规制程度r4在0.53~0.56之间存在一个阈值 ,当

时,双方企业均不治理,当 时,双方企业为环境共治。

综上所述,对比发现: ,即供应企业所在地方政府环境规制程度的影响较制造企业所在地方政府大。因为对于供应企业,资金受限,污染程度高,无法应对地方政府对环境规制下不治理企业的惩罚或关停业务等带来的经济损失,进而规制程度阈值比资金充沛、污染程度轻的制造企业的规制程度阈值低,供应企业会在规制程度并不是很高时就率先选择治理环境。而制造企业受到供应企业决策的影响也会选择治理,进而达到环境共治的局面。整体来看,双方所在地政府的环境规制程度提升,都会使得企业双方倾向于环境共治的决策。但相比较而言,供应企业所在地政府环境规制程度的提升会使双方企业环境共治的可能性更大。因此,加强资金受限、污染严重地区企业的环境规制会使治理的效果更明显。

6 结论及建议

本文研究了京津冀环境共治过程中跨区域供应链企业间的演化博弈问题,探究了跨区域供应链企业间动态演化规律以实现环境共治稳态。研究结论如下:(1)只有环境共治给双方企业带来的总收益均大于“搭便车”给各自企业带来的总收益时,双方企业才可能环境共治。(2)企业双方初始治理意愿增强可以加大环境共治的可能性,可从政府、银行与企业等多层面采取有效策略来刺激资金约束型供应企业的初始治理意愿,从而实现更好的环境治理效果。(3)在政府环境规制下,对于受资金约束的中小企业而言,银行融资比买方融资更有益,并且银行融资利率的提升会间接刺激企业双方环境治理的水平。(4)随着减排水平的提高,双方企业实施环境共治的可能性有所降低。(5)地方政府的环境规制程度越强,企业双方越倾向于环境共治,且加强对资金受限、污染严重地区企业的环境规制会使治理的效果更加明显。

本文的管理启示如下:(1)跨区域供应链企业应积极地响应国家号召实施绿色转型,提高环境治理意愿。(2)地方政府可通过划分环境共治程度等级的方式来提高环境共治补贴或加大污染惩罚力度,实现环境共治效益优于“搭便车”效益。跨区域政府之间可通过碳排放权交易协调方式降低减排水平要求以实现环境共治。(3)在绿色信贷业务中,银行可根据供应链企业环境治理初始意愿设定融资利率,同时完善跨区域银行信用担保业务以解决跨区域供应链企业融资难的问题。此外,本文关于资金约束下跨区域供应链企业间的环境共治研究可以进一步拓展为考虑风险因素的跨区域供应链环境治理问题。