妈祖文化在湛江的传承与变迁

2022-05-07梁泳琳蔡淇曾燕霞张声怡

梁泳琳 蔡淇 曾燕霞 张声怡

(广东海洋大学文学与新闻传播学院)

一、妈祖文化的全球价值与地方价值

妈祖文化是指以妈祖信仰为基础,以神话传说、天后宫庙、祭祀活动、民歌与舞蹈等艺术形式为主要载体的特色文化。经过千百年来的不断演绎,妈祖文化早已在早期的地域性信仰的基础上广泛吸收诸如“立德,行善,大爱”的中华优良精神,成为中华优秀文化的重要载体。“妈祖信俗”于2009年入选联合国非物质文化遗产代表作名录,标志着以妈祖信仰为核心的妈祖文化成为全人类共有的精神财富。所以,我们应将妈祖文化打造成独特的文化名片,通过妈祖文化来展现中华民族优秀美好的一面,增加全世界对此价值观的认同感;在国内外都应大力传承与弘扬妈祖文化,注入现代精神,充分发挥妈祖文化在构建人类命运共同体的文化作用,积极献出中国智慧和中国方案,凸显中国担当。

作为沿海地区中重要的文化组成部分,妈祖文化的发展必然与社会的诸多因素存在密切的关联,同时,妈祖文化也会对社会发展产生影响。在精神认同方面,妈祖信仰在满足一般信众的同时,也能成为联系某一群体的认同纽带;在道德规范方面,妈祖信仰会使信众在潜移默化之中受到道德的教化;在心理调节方面,信众对妈祖的祭拜行为能使信众获得心理上的慰藉;在社会交际方面,妈祖信仰活动(如妈祖诞辰)能促进信众之间的交流与互动。站在地方的角度,探究妈祖文化对当地文化造成的干预、形塑与建构,这将加强妈祖文化与现代社会开发与保存的相互依存、相互推动。

二、妈祖信仰在雷州地区的传播过程

妈祖信仰起源于福建莆田,而根据闽商出海前到庙里占卜问卦的需要,妈祖信仰传入粤的路线应与航行路线基本相同。据史料记载,南宋时期,莆田人刘克庄在广东“到任谒庙”时诗云:“某持节至广。广人事妃,无异于莆。盖妃之咸灵远矣。”可见早在南宋时期,妈祖文化就已传播入粤。而妈祖信仰是何时传入雷州地区的呢?据明万历《雷州府志·秩祀志》所记载:“天妃庙在郡城外南亭坊,庙有银器祀田,监庙者沿主之。”这是目前史料所记载的位于雷州地区境内最早建成的天妃宫。妈祖信仰在雷州地区的传播过程究竟如何?相信从各天后宫建立的时间中可见端倪。

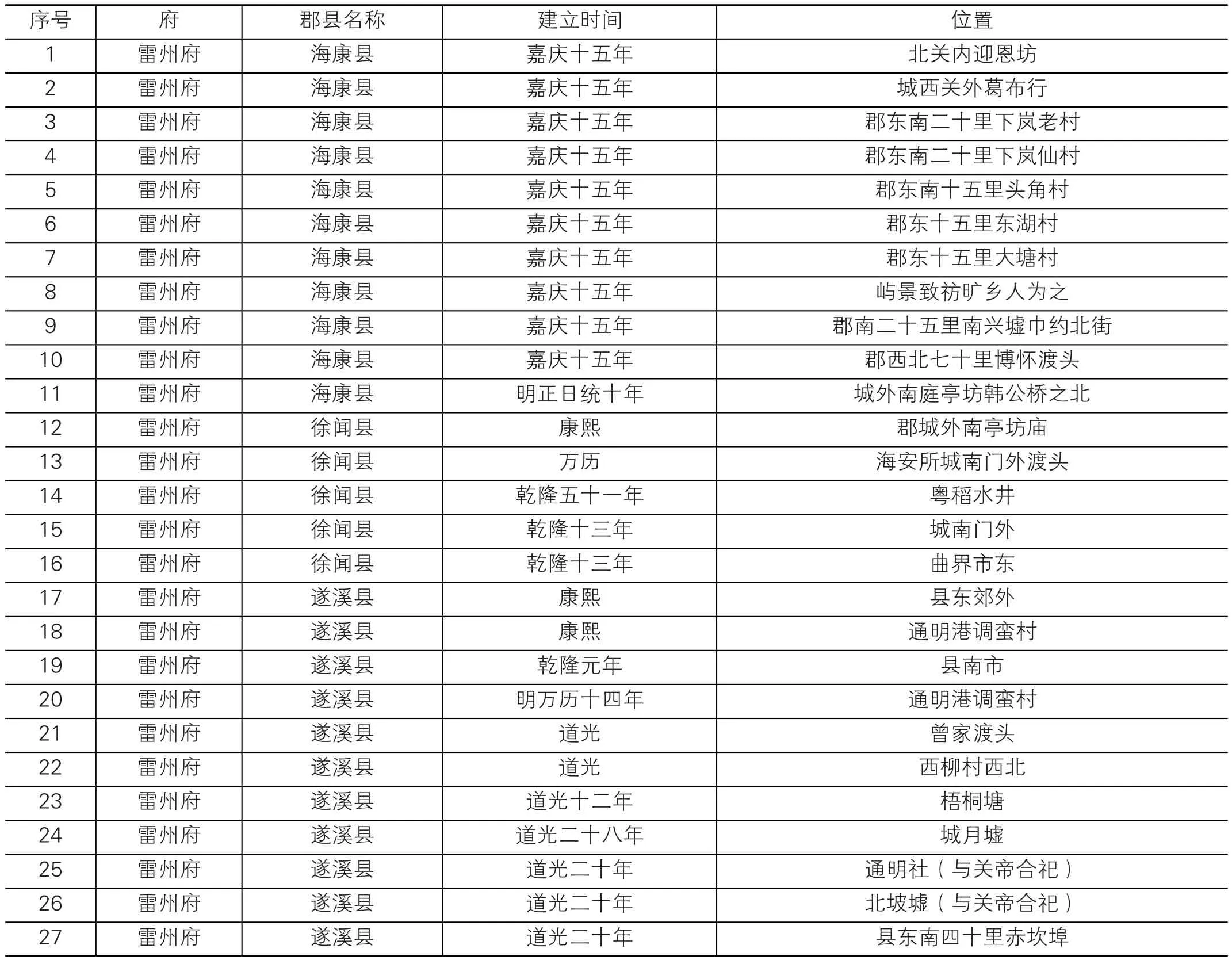

从天后宫在雷州地区的时间分布(详见表)来看,南宋时期,雷州半岛仅出现了一座天后庙,雷区地区的妈祖文化在此时期发展缓慢。而到了明清时期,随着经济、文化和社会的不断发展,闽人的不断迁徙,海上贸易的兴盛发展,以及官方对妈祖的褒封,妈祖文化在这样的背景下不断发展,迎来了在雷州地区兴旺发展的局面。在这一时期,雷州地区建立了足足有23座天后庙,数目激增。可见妈祖文化在雷州地区的传播并非呈线性,而是有其独特的发展规律。

雷州地区天后庙信息统计表

南宋以前,在妈祖信仰尚未传入雷州地区时,该地区就已经存在本土信俗,其中造成最大影响的便是伏波信仰。伏波信仰是祭祀汉代两位“伏波将军”的信仰。历史上有两人被封为伏波将军,一位是汉武帝时期的路博德,另一位是汉光武帝时期的马援。两人都曾到过岭南,前者因平定南粤而立功朝廷,后者因远征交趾而彰显功威,在雷州地区的影响较大。在平定征侧和征二的起义后,马援在其他方面还有重大贡献:“援所过辄为郡县治城郭,穿渠灌溉。以利其民,条奏越律者十余事,与越人申明旧制以约束之,自后骆越奉行马将军故事。”雷州地区地接交趾,马援将军拥有如此神通,自然广受推崇。因此在妈祖传入的初期阶段,妈祖信仰要同与之相斥的本土伏波信仰相抗衡,发展稍显缓慢。以苏轼谒见徐闻伏波庙后作《伏波将军庙记》:“四州之人以徐闻为咽喉,南北之济以伏波为指南,事神其(岂)敢不恭?”为据。

元明时期,闽人尤其是莆田人大规模迁徙入粤,雷州半岛也纳入他们的迁居选择中。据2003年版《湛江市志》记载:南宋景炎二年(1277),受元兵追击的南宋军队约20万人,另有10多万百姓从莆田、福州、潮州等沿海岸线相继逃到大陆南部,其后散居于雷州半岛及北部一些地区。移民浪潮为雷州地区的妈祖文化注入新活力,此时的伏波信仰在与妈祖信仰的争锋中渐渐落到下风。《后汉书》中将马将军与铜鼓相联系:“援好骑,着别名马,于交趾得骆越铜鼓,乃铸为马式。”铜鼓在岭南地区有着特殊的意义,正是因为它充当了象征马援将军的神物。元代王沂曾作下《咏天妃庙马援铜鼓》,其中不无感叹马援铜鼓“零落香烟里,凄凉异代中。”伏波信仰的衰落可见一斑。

明清时期,尤其在嘉庆十五年间,由天后庙在雷州地区的建立数量便可知妈祖文化在此时迎来了快速发展的阶段。除了移民因素,此时期影响妈祖文化传播的关键因素还在于海盗猖獗。据地方志记载:嘉庆年间,广东沿海一带海寇猖獗,给当地造成重大不良影响。以名为“五色帮”的五大海盗集团成为抗清的海上势力,尤其是张保仔、乌石二常在雷州西南部海岸个港口进行掠夺,纷争不断。至十五年庚午夏五月,两广总督百龄,兴兵剿寇,以武力和诱降结合的手段,瓦解了张保仔等海盗,生擒乌石二等全伙近千人,为广东沿海地区带来了和平。总督白龄平定雷州后,联合署府在交战地区附近的村落兴建了三座天后庙,并亲自为天后庙立匾。其中下岚老村天后庙匾曰“保障海隅”,头角村天后庙匾曰“肸蠁通诚”。可见白龄认为天后助战有功,应当祭祀。此举无疑大力促进了明清时期妈祖信仰在雷州地区的兴旺发展。

三、湛江妈祖文化的变迁

湛江是广东省的地级市,位于广东省西南部,中国大陆的南部,是中国的主要出海口之一,也是中国大陆通往各洲海上航程最短的重要口岸。临海的地域条件为妈祖文化的传播奠定根基:自古以来,湛江区域的经贸与对外活动很大程度依赖水运,每到出航之际,航海者一般都会向神灵祷告,以期航行顺利。因此,保佑航行平安的神灵——妈祖在此地信众颇多,成为被供奉的主要神灵之一。

(一)与地方宗族相结合

由地域分布来看,三座天后宫没有依水而建,而是分布在村落中,与村落祠堂相依。百氏公祠甚至直接建立在天后宫的上方,可见天后宫与当地宗族关系的紧密,这点还能从天后宫的命名方式中窥见一二。此外,这三座妈祖庙多由村民筹款修缮,善人的美名被刻在石碑上,伴随着天后宫一起流芳百世,共同见证鼎盛香火。以当地天后宫为中心,周边均有一片空旷的土地以供祭拜活动使用。据了解,这片土地在平时为村民日常活动场地,是村民间交流感情、维系关系的重要场所。笔者还发现南柳村天后宫与东山村天后宫之间存在亲缘关系:南柳东山吴氏是南柳吴氏的旁支。即使迁移他方,于吴氏而言,妈祖文化仍是他们难以割舍的一部分,是必须随着香火一同延续的坚持。

(二)与传统文化相结合

妈祖文化作为我国传统文化的一部分,其物质载体——天后宫与传统文化相融实在是再自然不过了。就这两座妈祖庙而言,虽然它们都曾在近几年内翻修,但处处可见传统文化的身影。建筑外观都保留了中式木式山墙,弦线龙角翘式屋脊,坚持使用传统瓦片铺设屋顶,仍旧维持着传统中式建筑的模样。装饰方面,它们大多采用与海洋相关的因素作为主要装饰物:如门口柱子上雕刻的都是栩栩如生的龙,外墙上必不可缺的波纹元素,屋脊上往往还有孔雀、龙与鱼作为点睛之笔。天后宫的墙面除了有《重建天后宫庙记》《乐捐芳名》外,还有许多色彩鲜艳的壁画。据介绍,这些壁画要么与神话传说相关:七仙送子、八仙贺寿、八仙过海;要么与历史故事相关:六国封相、三顾茅庐;要么寄托美好愿景:多子多孙、丁财雨旺、后生可畏……这些壁画都以传统国画形式呈现,画中的人物神态皆友善祥和,神皆慈眉善目,神兽皆为威严霸气,景色优美宜人,尽显国画之美。

(三)与当代社会相结合

在科技发达的当代,海上作业者在航海时早已不需提心吊胆,天后宫过去用于庇护航行安全的作用已被日渐淡化。在新的历史时期,随着妈祖信俗进入联合国世界文化遗产名录,天后宫也拥有了新的功能内涵。作为优秀传统文化的空间载体,两座天后宫与当代社会主义核心价值观完美结合,承担教育功能。洪屋路天后宫的告示上表明:“祭祀在中华文化中具有重要意义……为发扬中华民族优秀传统……”南柳村的天后宫与湛江市霞山区中小学德育基地——南柳人民抗法誓师旧址相邻,两者均自觉地成为本土文化资源,发挥着多样化的文化作用。

首先,“朝圣旅游”的价值在洪屋路天后宫身上得到体现:宫庙里有名为“东风小红姐”的摊贩经营餐饮生意,生意十分红火。每逢妈祖诞辰,来自五湖四海的妈祖信众都会集聚于此,进行社会交往,增进感情,增强中华儿女的认同感与归属感。作为旅游资源开发,当地宫庙仍需把宫庙、建筑、仪式活动等资源结合起来,对妈祖文化旅游进行深度开发,在保留妈祖文化精髓的同时加快推动商业化进程,推动妈祖旅游的现代化进程。湛江两座天后宫的修缮经费除了来自村民,还来自远在他乡的华侨华人。修缮天后宫成为他们表达思乡之情、与故土保持联系的重要方式。

其次,天后宫内遗存的资料可成为研究妈祖文化的重要材料,对于妈祖文化的传承起着极其重要的作用。最后,妈祖文化中包含的“仁爱、和平、团结”等优秀精神不仅能被受众接受,还能通过日常的活动使当地居民潜移默化地接受妈祖精神的洗礼,规范他们的行为方式,促进他们的全面发展。可见妈祖文化中蕴含的道德元素成为推动社区良好发展的积极因子,成为当前社会转型时期的基层道德体系构建的重要支柱。