统编教材综合性学习表现性任务的实施策略

——以六下“奋斗的历程”教学为例

2022-05-06朱林辉朱苗苗

文|朱林辉 朱苗苗

(作者单位:浙江省余姚市长安小学/余姚市三七市镇中心小学)

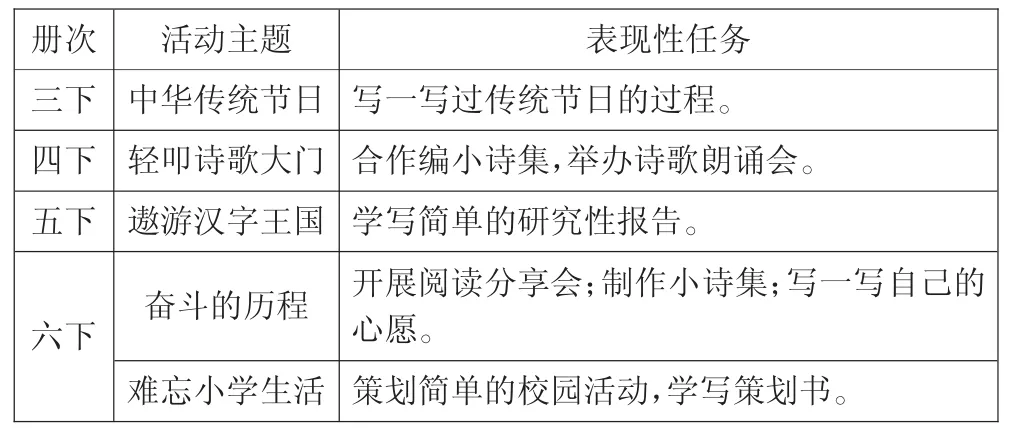

现行教材在“中华传统节日”“轻叩诗歌大门”“遨游汉字王国”和“难忘小学生活”四次综合性学习的基础上,又在六年级下册增加了一次以“奋斗的历程”为主题的学习。

表现性任务的编排基于学生主体,注重探究过程,开放学习方式,是综合性学习目标的高度浓缩、学习成果的集中体现,也是学习过程的有力依托。表现性任务的有效实施对综合性学习有积极的意义。

首先,目标由“隐”到“显”,外化学习过程。表现性任务是通过创作一个能用评分量规评估的作品或展示一个表现,让学生应用所学概念和知识的实践性主动学习任务。学习过程和结果通过具体、直观的作品或表现形式进行呈现,以“表现”程度来评价学习,实现过程和结果的可视化。

其次,方式由“静”到“动”,强化言语实践。表现性任务是以外显的学习行为来完成带有展示性的学习目的,这一性质顺应语文课程综合性、实践性特点。学习不再是静态的记忆、背诵,而是动态的实践和运用,在实施过程中加强语言文字运用,强化言语实践。

第三,体验由“单向”到“多维”,体现综合素养。表现性任务整合多种资源,综合多项策略,融合多个目标,任务结构复杂,能促使学生的理解和体验从单向走向多维,从平面走向立体,体现语文综合素养。

由此可见,表现性任务是综合性学习在教学中落地的有效抓手。本文以六下第四单元“奋斗的历程”为例,谈谈表现性任务具体的实施策略。

一、情境为先,联结任务促学

表现性任务是以解决真实任务为目标和指向的。表现性任务越真实,就越能提升学习的热情。在学习中,首先要注重联结活动任务与真实情境,激发兴趣。

(一)延续单元学习情境

“奋斗的历程”是结合六上第四单元课文编排的一次“小综合”的学习。学习的内容和主题与单元教学有着密切的联系。各项表现性任务的落实要以单元学习为基础,将任务实施与各篇课文的学习进行融合。一是在单元教学的过程中,有机地把综合性学习“阅读材料”的相关内容和故事进行联结,结合课文学习随机引导学生搜集相关文章和资料;二是在综合性学习初始阶段,让学生回顾对本单元课文中革命人物的印象,在阅读材料前,也可以梳理本单元学习的阅读方法。在单元人文主题的映照下学习课文,在单元语文要素的运用下加强言语实践,从而深切感受革命人物的不朽品质。

(二)对接生活真实情境

生活是语文学习的外延。日常生活中,学生的耳闻目睹既是学习的起点,也是重要的资源。当前,我们以各种形式弘扬中华优秀传统文化,革命传统文化也通过展览、影视等丰富的形式呈现在学生日常生活中。在实施表现性任务的过程中,要引导学生回顾相关生活经历,交流自己观看影视作品、参观革命纪念馆等经历,找到学习和生活的共鸣,提升学习的动力。也可以结合真实的活动任务,如清明节祭奠革命先辈、英雄故事讲演、表演革命故事课本剧等,把这些问题作为表现性任务实施的起点。还可以与学习任务相结合,为表现性任务的实施创设良好的情境。

二、整合为策,设计路径导学

本次综合性学习的三个活动既相对独立,又是一个有机整体,要注意三者之间的相互关联。要对任务进行分解、串联与联结,优化任务实施的路径。

(一)合理分解,构建“任务群”

表现性任务的实施是一个复杂、综合的学习过程。以“制作小诗集”为例。与革命传统有关的诗词内容丰富,篇目众多,以学生的一己之力来完成具有一定的难度,过重的负担会降低任务的质量和学习的效果。因此,要对任务进行合理地分解,构建“任务群”,使学生易于操作,便于实施。

分解可以从两个方面入手:一是搜集任务的分解。学生可以根据创作年代、诗词内容以及作者信息,将革命主题诗词搜集的总任务进行分解,形成任务群。学生自主选择一种类型的诗歌进行搜集和阅读,并做好摘录和整理。这样既能引导学生进行群文阅读,加深体验和认识,也有效分解了活动任务,避免重复搜集和分散搜集的现象。

二是制作任务的分解。一本诗集的制作包括整理、归类、排版、美工、撰写序言和后记等多项任务,在具体制作的过程中,要对制作任务进行合理分解,让学生根据兴趣爱好、能力特长选择一项任务进行落实,确保诗集制作的顺利完成。

(二)有机串联,形成“任务链”

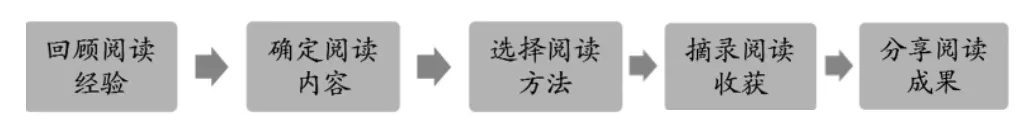

表现性任务是一次“长进程”学习,表现性任务越复杂,学习进程越长。需要对长程学习的任务进行分解,形成“任务链”。以本次综合性学习中“阅读分享会”为例,可以“阅读”为核心,设计学习“任务链”。

“任务链”以课文学习为起点,以核心策略——阅读为主线,设计前后串联的分项学习活动,环环相扣,前后承接。以阅读经验的回顾进一步明确学习主题和目标,引导学生有指向地阅读。再回顾方法并运用在阅读实践中,记录阅读的成果与收获,最后整理汇总,与同学分享交流,通过分享经验更好地促进今后的阅读,最终形成以“阅读”为核心的学习闭环。

(三)适度联结,搭建“任务梯”

本次综合性学习中的三项任务,既各自独立,又相互联系。在教学中,要对这三项任务进行适度的联结,前一项任务中的学习内容、方法策略和学习成果可以作为下一项任务的起点和铺垫,搭建“任务梯”。

一是联结学习内容。这三项任务都需要学生搜集文章、诗词及相关资料,内容可以进行共享。二是联结学习策略。前两项任务主要指向文章和诗词。因此,在运用不同方法逐篇学习的基础上,还可以进行群文阅读。特别是在学习诗词的过程中,让学生将诗词与相关文章联系起来,进行群文阅读。如将《七律·长征》与《倔强的小红军》《金色的鱼钩》等文章进行联读,能深化体验,促进理解。三是联结学习成果。以“写一写自己的心愿”为例。在写的过程中,不仅可以引导学生采用诗歌的文体形式来写作,还可以让学生运用第一个任务中的学习成果,以增强说服力和感染力。

三、支架为媒,巧借平台展学

支架的设计要遵循学生的学习视角,同时要便于操作和实施。

(一)制订活动计划书,让任务有序

表现性任务的实施是一项复杂而系统的学习工程,任务的落实首先需要以活动计划为载体,周密布置、精心安排,让学习过程更加有序。

活动计划书就像是图谱,设计好活动图谱,学生就能按图索骥,确保活动顺利完成。教师要为学生提供计划书样本,然后由学生通过合作商讨进行制定。活动计划书除了要明确活动目的、活动准备之外,最重要的是明确任务的流程图以及小组成员的任务包干表,可以采用列表的形式来细化。流程图中要写明每一环节完成的时间,包干表要划分好成员的任务。计划书的制定要以学生为主,可以参考五年级调查研究报告的写法,提升自主策划的能力。

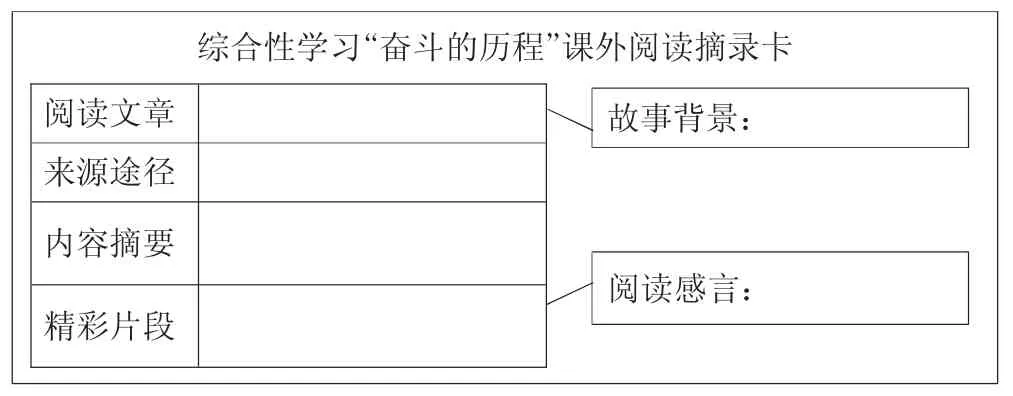

(二)设计阅读子母卡,让阅读有向

综合性学习是以阅读为基础的。阅读不仅要明确主题,有向阅读,也要提升效率。可设计阅读卡这一支架,来指导学生有目的地进行阅读活动。阅读卡分为子卡和母卡。子卡用于指导单篇文章阅读,在设置内容摘要以及精彩片段的基础上,增加故事背景和阅读感言等项目,以帮助学生提升阅读的效果,更好地了解文章的背景,读懂深层含义。

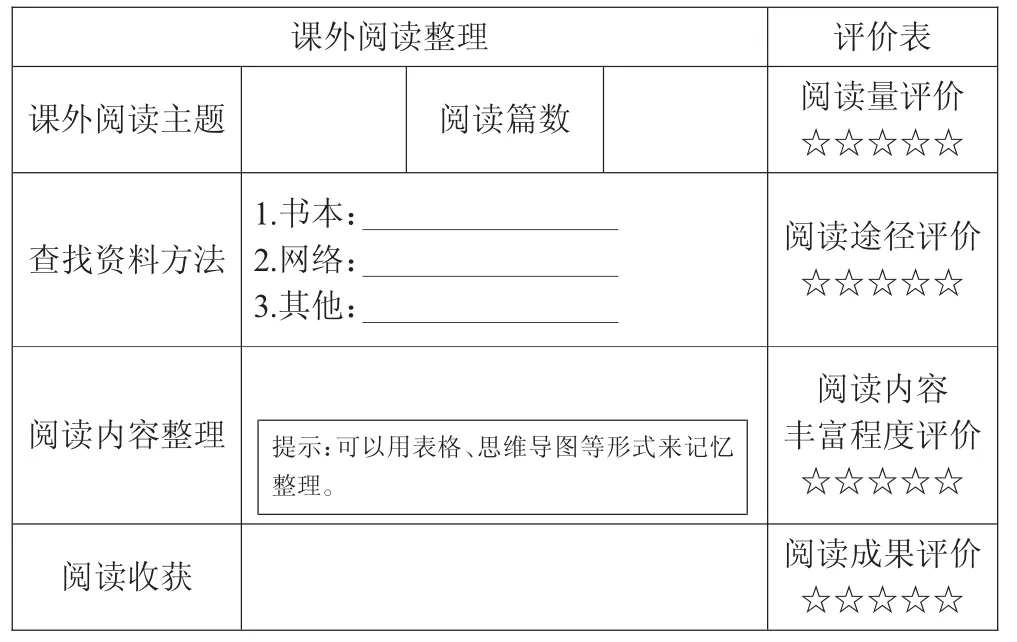

阅读母卡则是对整个阅读过程的梳理和归纳,整合单篇阅读的成果,在比较式的群文阅读中,体会表达异同,加强言语实践,提升思维品质。阅读子母卡是学习环节的有效过渡,起到承上启下、顺畅环节的作用。也实现了教师对学生的无声指导,指导阅读的方法和习惯,学会梳理和统整,使阅读走向深入。

表1

(三)绘制“知识联通网”,让实践得法

本次综合性学习的三项表现性任务都有口语交际性质的交流和表达环节,分别是交流阅读的感受、交流诗集制作的方法以及与同学交流自己的心愿。这三次交流是材料学习与任务实施的有效联结,是实现“知识静态吸收”向“素养动态实践”转换的关键,也是加强言语实践的重要环节,需要找到行之有效的载体。

以“写一写自己的心愿”为例。教材通过思维导图的形式对不同的心愿进行了梳理和归类,形成一张关于“心愿”的“知识联通网”,这有助于学生深入理解心愿的深刻意义,指导写作的方法。可以把这样的学习方法迁移到其他环节。例如,用思维图绘制一张关于红色诗词的“诗词联通网”,也可以表格的形式整理关于革命年代的英雄人物表,为开展读书分享会和制作小诗集提供思路和借鉴。学生在绘制图表的过程中对学到的知识进行梳理和提炼,并在交流的过程中动态呈现,实现了知识和素养的可视化呈现,强化言语实践。

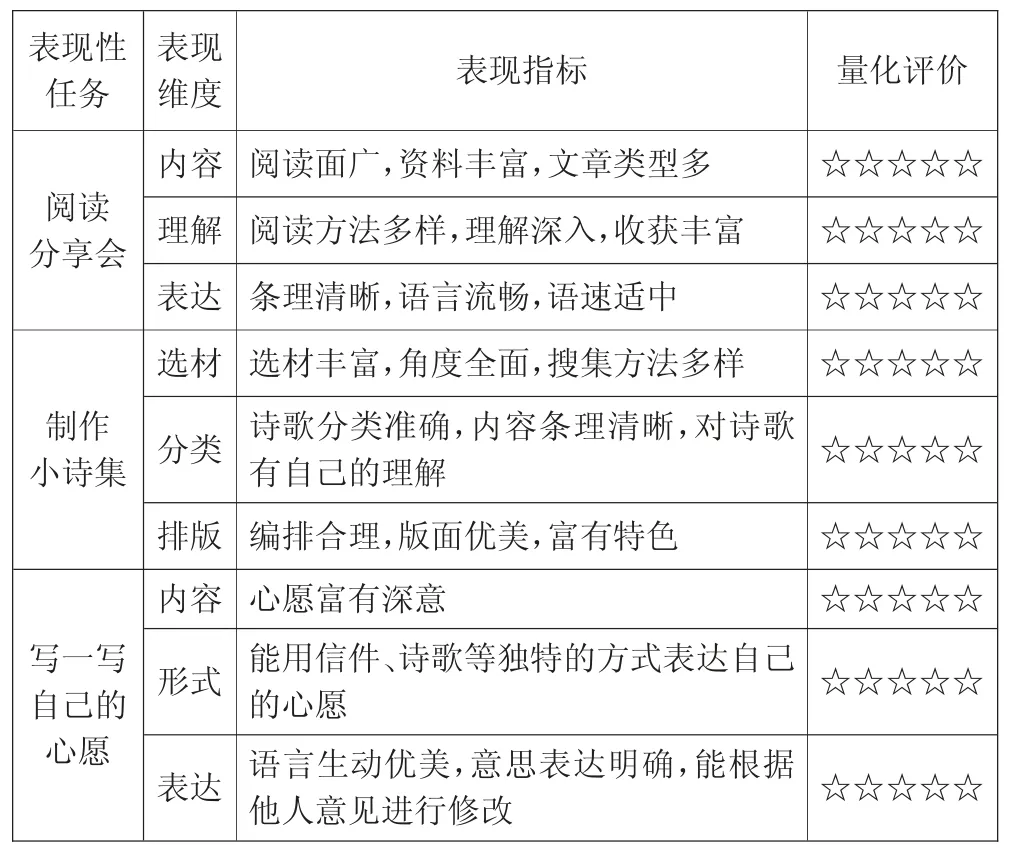

四、分步量化,设计量规评学

评价是学习的重要环节,应该融入在教学过程中。综合性学习的评价,应着重考察学生的语文综合运用能力、探究精神和合作态度,并有助于他们扩大视野,更好地掌握学习语文的方法。因此,表现性任务的评价要指向不同维度,通过引导学生参与并设计分步的量规标准进行评价,以提升综合性学习的效果。

表2 “制作小诗集”表现维度和量规指标

评价量规的设计针对这些表现性任务不同环节,聚焦资源搜集、内容选择等不同的维度,并结合实施的过程分步展开,对学习进行全程监控,确保整体任务的有效达成。当然,表现性任务的评价还可以从自我反思、小组合作等多个维度入手,并在评价的过程中激发兴趣、指导方法、发展思维,促进语文素养全面提升。