基于单元整体的读写结合教学策略

——以四下习作单元教学为例

2022-05-06谭红梅

文| 谭红梅

(作者单位:重庆市潼南区大佛小学校)

潘新和教授提出“阅读,指向言语表现、指向写作”,强调写作是阅读的目的。统编教材的习作单元,集一个单元之力,先后借助精读课文、“初试身手”、习作例文等板块,围绕单元训练要素进行编排,体现了指向写作的阅读,力图促进学生习作能力的提高。

一、进行单元整体解读,明确读写结合目标

(一)整体把握,确定单元读与写教学结合点

每个单元都有自己独特的目标,本单元的语文要素有:了解课文按照一定顺序写景物的方法;学习按游览的顺序写景物。《海上日出》要学习课文按太阳变化顺序描写景物的方法,体会生动描写的表达效果;《记金华的双龙洞》要体会按照游览顺序写景,体会作者如何把重点部分用写景物加感受的方法写清楚。两篇文章描写对象不同,但都有明确的写作顺序。还有“交流平台”、“初试身手”、习作例文,都围绕“按照一定的顺序写景”这条主线设计,各板块形成整体,彼此关联。

根据以上分析,我们将阅读与习作结合点大体确定为:体会课文中景物变化顺序的表达效果,学习按变化顺序描写景物;体会课文中按照游览顺序写景的感受,学习移步换景、按顺序写景的方法。

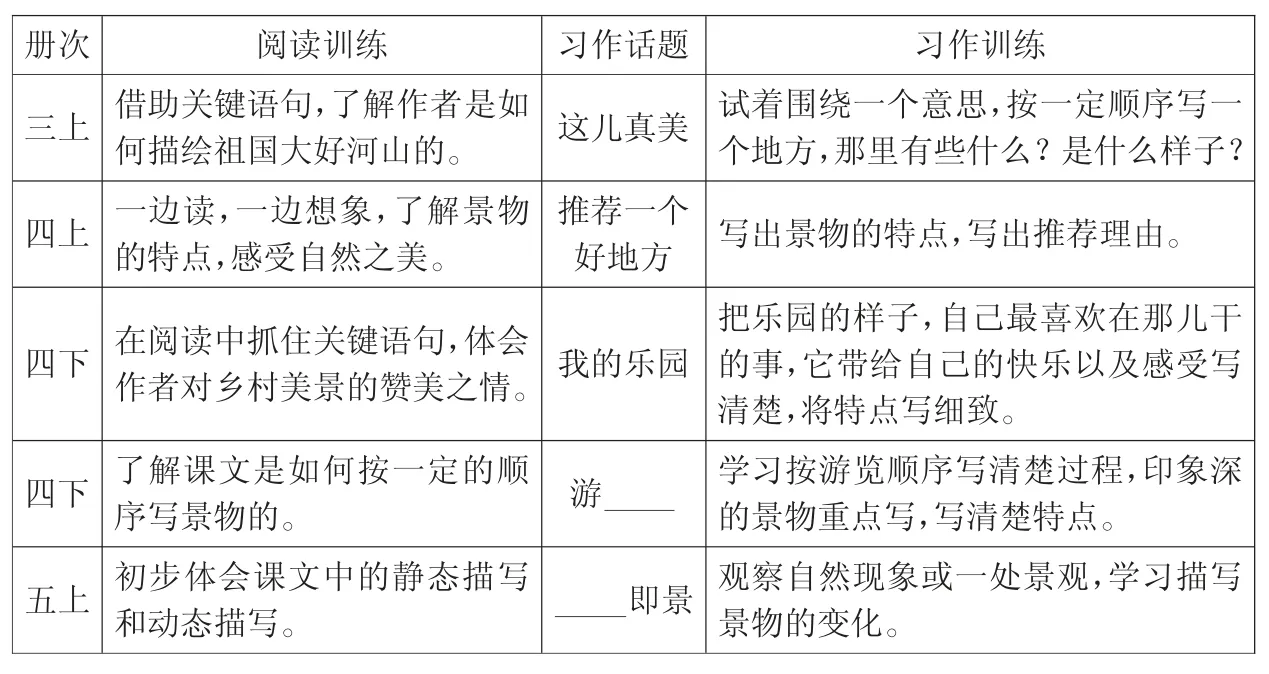

(二)纵向比较,找准写景类习作读写结合的起点

观察上表,我们发现一到六年级共涉及写景类习作五篇,要求写清楚场景,写清特点,写出感受,按一定顺序写,描写景物动态变化。习作能力点清晰明确,能力训练层层递进,难度要求逐步提高。由此可知,学生已经储备了一些写景知识,初步知道写景类文章特点。而本单元习作能力要求:一是“学习按游览的顺序写景物”,在教材中是第一次出现,对学生来说是新的生长点;二是印象深的景物重点写,写清楚特点,在三、四年级上学期学生进行过相关训练。

从这个方面的分析来看,本单元读写结合的重点还应放在:读精读课文,学按顺序写多处景物;抓重点段落,写印象深刻的景物。

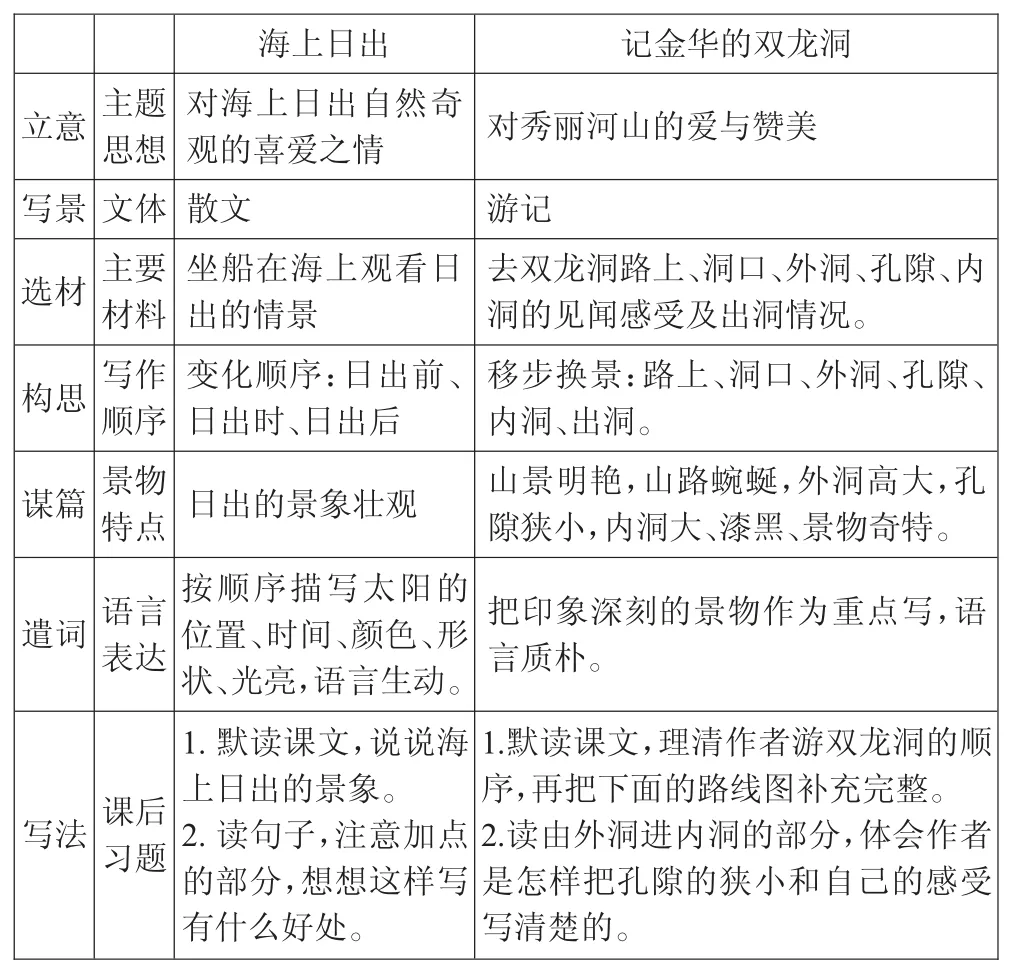

(三)横向比较,明确单元读写结合的抓手

通过上表横向比较发现,两篇精读课文均指向“按顺序写景”“把重点景物的特点写清楚”两个能力点。我们挖掘课文在主题思想、主要材料、写作顺序、景物特点、语言表达上的特色,再与写作中立意、选材、构思、谋篇、遣词对接,以此构建整组教材读写结合的对应关系,借鉴精读课文,为学生搭建习作支架。

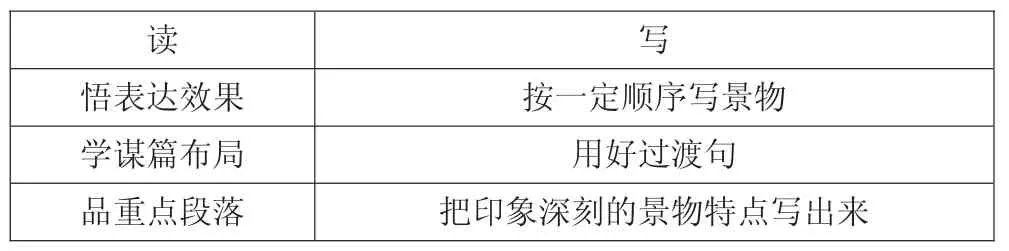

从四篇课文我们可以看出,读写结合的落脚点重点在于:学单元课文,抓谋篇布局;品重点段落,写景物特点。即达成习作要求中提出的“印象深刻的景物要作为重点来写,注意把它的特点写出来”“可以用过渡句,使景物转换更自然”。

基于以上三个方面的考虑和学生的学情,我们最终将本单元读写结合的知识能力点融合为:

二、整合丰富教学资源,实现读写有效结合

教学中,教师要根据单元特点分层进行读与写教学,引导学生将笼统的学习目标转化为学习活动,品读课文、习得方法、迁移运用,最终形成学习成果。

(一)整体初读,理清游览顺序,训练构思能力

1.画一画,画出游览路线。本单元学习开始,教师要让学生明确习作任务是写一篇游记,思考写作时准备写哪个地方,按照怎样的游览顺序写。然后,学习精读课文《记金华的双龙洞》,根据课后习题编排,引导学生默读课文,抓住表示作者行踪的语句,理清作者游双龙洞的顺序,把下面的路线图补充完整:路上—( )—( )—( )—( )—( )。

2.说一说,说说游览顺序。接着阅读习作例文《颐和园》,让学生通过圈画批注,发现作者也是按一定的顺序写长廊、万寿山、佛香阁、昆明湖等景点,明白作者的写作顺序。然后总结提炼出“按照游览顺序写”的策略,运用到“初试身手”的第1 个任务:把游程图画出来,按照顺序说一说。

3.理一理,理清游览顺序。完成这些训练后,教师设计学习单,让学生根据自己真实经历选择游览地点、主要景物,画出游览路线图,帮助自己理清思路。

4.拟一拟,拟定习作提纲。学生筛选写作素材,完成写作提纲,搭建习作内容支架,将静态的文本阅读衍变成动态的习作构思,培养学生精准的目标意识,让学生在读写结合的实践中感受快乐,从圆满完成任务中体会到写的价值。

(二)重点研读,发现表达秘妙,写清景物特点

初读帮助学生理清了游览顺序,有了写作素材,接着研读如何分层次抓住重点景物,写清楚景物的特点,突破谋篇布局、遣词造句的难点。

1.按照变化呈画面。

研读《海上日出》的第2、3 自然段,先围绕“日出前太阳有哪些变化”,组织学生默读课文,让学生勾画关键词,批注自己的感受。然后在交流中感悟景象的变化:“太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地·努·力·上·升,到了最后,终于·冲·破·了·云·霞,完全·跳·出·了·海·面,颜色红得非常可爱。”这里三个加点的词,是位置的变化;“转眼间、过了一会儿、到了最后、一刹那间”是时间变化;颜色的变化有“浅蓝、红霞、真红、深红”;也有形状的变化,从“小半边脸”,到后面的“圆东西”;还有光亮的变化,“没有光亮、夺目的亮光、有了光彩”。最后学生领悟写法:作者按照太阳变化的顺序,抓住了位置、时间、颜色、形状、光亮的变化来记录整个日出的过程,这样写形象生动,画面感极强,让我们感受到日出绚烂之美。学生结合看日出的体会,有感情地朗读课文,升华对文本内容和表达的理解,为写作进行有效的铺垫。

2.抓住重点写特点。

研读《记金华的双龙洞》外洞进内洞的部分,让同桌合作读一读,思考孔隙的特点是什么,作者是怎么写出其特点的。

“怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容下第三个人,是这样小的小船。”短短两句话直观描写了孔隙狭小。作者没有用具体数字写空隙小,而是用小船的“小”,通过“仰卧、没法容”写出空隙的“小”。“自以为……可是还能感觉……我又感觉……”,作者用自己过空隙的感觉写出了孔隙的窄小。

我们既要引导学生理解空隙“窄小”的特点,也要学习作者写出这个特点的方法:运用多种感官观察,加上修辞,发挥想象,写出感受、体验。这是为表达奠基的一种阅读训练。

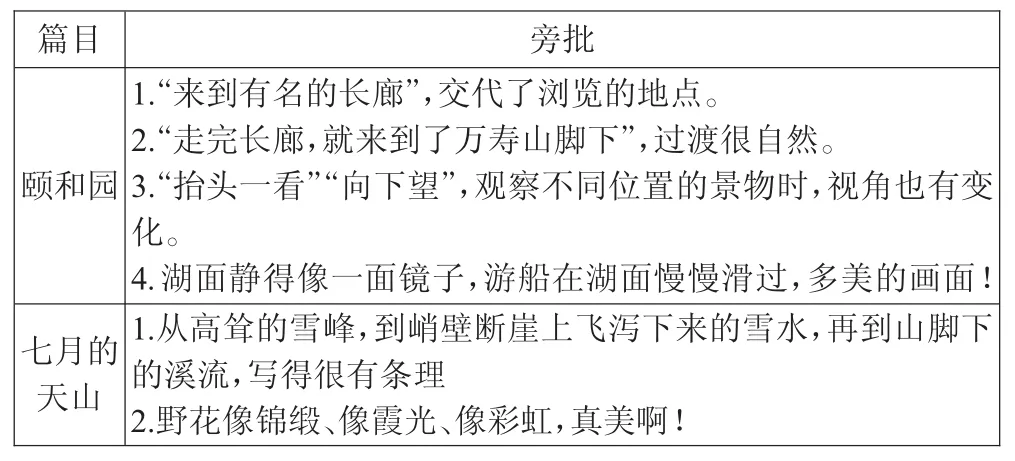

接着阅读习作例文《七月的天山》,通过教材上的批注,小组合作学习,明确作者是按由高到低、由远到近的顺序写的,讨论作者如何介绍天山不同季节的特点,巩固抓住重点写清楚景物特点的方法。

3.反复训练“按顺序”。

本单元课后练习要求“理清作者游双龙洞的顺序,再把路线图补充完整,画出起过渡作用的句子,体会作者是怎样把游览的顺序写清楚的,再把路线图补充完整,说说作者是按怎样的顺序写天山的”。教师可以质疑:“回顾《海上日出》《记金华的双龙洞》《火烧云》《观潮》,从写景的角度,你有哪些收获?”鼓励学生把写法与阅读体验联系起来,总结出方法:抓住重点景物、按照变化的顺序写清楚特点。

“初试身手”的融入,也由第一个项目——画出参观路线,再按顺序说一说,到第二个项目——观察身边的景物,看到了什么,按顺序写下来。学生从认识方法到运用练习,层层递进,搭建支架。最后,学生按照先前列好的游览流程图,根据生活经历选择自己喜欢的表现方式去完成习作草稿,迁移所学写法。

三、对照单元课文范例,体现读写结合增长

(一)初次评价,写清顺序

在初次习作时,主要让学生结合单元精读课文和习作例文,为习作建立范式,学习将游览过程写清楚:“将作者游双龙洞的顺序写清楚”“把游颐和园的顺序写清楚”“作者是按怎样的顺序写天山的”……从而达成“按游览的顺序写景物”这一目标。

(二)再次评价,体现增长

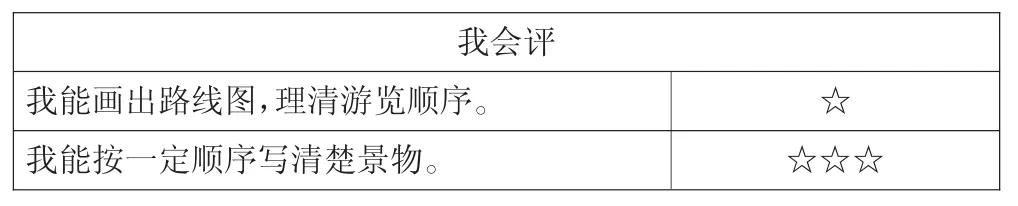

在引导学生进行习作修改时,教师要有重点地引导学生借助课文范例,体现习作增长,实现读写结合的效度。如:寻找文中的承接词,借助例文中的过渡句把游览过程写清楚、写生动。《颐和园》中“进了大门,就来到有名的长廊……走完长廊就来到了万寿山脚下……登上万寿山……从万寿山下来就是昆明湖……”,学生发现“换景”时,就有一些承接词句把不同景点“粘合”在一起,连接非常自然。学生及时自主修改,在描写不同景物的承接之间加上合适的词句,达成“用过渡句,使景物的转换更自然”“按游览的顺序写景物”的目标。在习作过程中,运用自评导学单检测读写结合的效果。

这样,教师把评价的权利还给学生,让学生成为评价的主体。教师设计评价清单支架,把习作修改落到实处,引领学生在小组内评一评,从而达成星级目标。学生在习作时,将自己的习作和课文对比、和例文对比、和同伴习作对比,一起品读、揣摩、体验、欣赏、辨析,去发现自己习作的问题,在自评和互评中提出建议、不断反思、反复修改,让言语交际能力得到提升,实现自我超越。最后在“美丽的足迹”展示活动中,发布学生习作,游记、导游词、图片配文、视频脚本等多样形式,展现读写结合的单元整组教学成果。