黄河叙事·上:关于它的泛滥和治理的历史札记

2022-05-05张玉林

张玉林

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210046)

前言

在中国的4万多条河流(1)水利部、国家统计局发布的《第一次全国水利普查公报》显示,全国流域面积在50平方公里以上的河流有45 023条,其中超过100平方公里的河流为22 909条,超过1 000平方公里和10 000平方公里的河流分别为2 221条河228条。中,黄河与长江都是“中华民族的母亲河”,而黄河又被奉为“河宗”,也是历史上泛滥最频繁的大河。因此,如同环境学家瓦格纳·斯密尔所言,对中国几条主要河流的任何考察,都不能不从黄河开始;在世界上的主要河流中,很少有像黄河那样对一种主要的文明(中国文明)产生了如此深远的影响[1]。也有环境史学家强调:不管是真实的还是想象的,黄河在中国从古至今的历史记忆中一直处于核心地位;对于黄河的历史书写使得中国的文化叙事得以永恒,是人类历史上无与伦比的历史地理传统的重要组成部分[2]。

关于黄河的叙事至迟在西周时期就已经开始,标志应该是周人逸诗中那无奈的咏叹:“俟河之清,人寿几何”?到21世纪则出现了内容宽泛的“黄河学”。不同的人和不同的学科讲述了不同的故事,但人文社会科学领域的讲述者都会关注下列问题中的一个或多个:它与早期中国文明的关系;它的四千年泛滥的历史以及对黄泛区人民的生计和生存的影响,对区域经济、社会和文化的塑造;它的泛滥为害引起的政治应对及其连锁效应;人们——从庶民到皇帝——在与它的长期搏斗过程中形成的观念、态度和文化表达,它们构成了黄河的“文化生命”。

各个学科对上述议题都有比较系统或零散的研究,但彼此之间缺少借鉴和吸收,未能形成贯通与整合。本文的目的是以札记的形式串联起多个领域的代表性研究成果,形成笔者所理解的黄河叙事的框架或线索。这项尝试源于2021年10月由南京工业大学主办的第九届中国人文社会科学环境论坛,它的主题是“大河与大国:长江-黄河的变迁及其影响”,来自9个学科的20多位与会同仁提供了卓越的见识,激发了笔者的进一步思考和阅读。在堪称“恶补”式阅读的基础上,形成了这篇集中于黄河下游的综述,其中上篇是对1949年之前的黄泛史和治黄史的梳理,下篇将围绕一些重要议题展开讨论,包括它对黄泛区的深远影响,它的“善淤、善决、善徙”的河性所具有的政治影响力和文化生命力以及1949年以来的黄河治理所取得的成就和存在的问题。

构成本篇的基础资料包括地质学、考古学、历史学、历史地理学和水利史研究领域的著述,其中黄河泛滥和治黄的资料主要来自历代正史中的有关记录,包括《史记·河渠书》《汉书·沟洫志》以及《宋史》《金史》《元史》《明史》《清史稿》中的“河渠志”部分(2)这些资料可以从历史春秋网(http:∥guoxue.lishichunqiu.com/shibu)和劝学网(http:∥www.quanxue.cn/LS_ ZhengShi)等资源库中获取,笔者已将它们汇编为《历代正史中的黄河叙事》,本篇各节的引文除特殊说明外均出自相应朝代的河渠志部分,为避免繁琐而不再一一标记。;通史、志类著作主要有岑仲勉的《黄河变迁史》、黄河水利委员会组织编写的《黄河水利史述要》、同11卷本的《黄河志》,中国水利史研究会编辑的《黄河水利史论丛》以及邹逸麟所著《千古黄河》及其主编的《黄淮海平原历史地理》[3-8]。需要交代的是,既然是门外汉在恶补后形成的急就章,肯定多有疏漏,也免不了错讹,期盼专家们的指正和点拨。

一、 先秦时期的黄河:从贯通、漫流到筑堤

根据地质学家的研究,黄河与长江一样,都是年轻的大河,都是青藏高原这一不稳定地台隆升到现代高度(平均海拔为4 500米左右)的产物(3)参见:张信保,刘彧,王世杰,等.黄河、长江的形成演化及贯通时间[J].山地学报,2018(5):661-668.该文中认为黄河三门峡的贯通时间为距今12.5万年左右,长江三峡可能在距今30万~12万年期间完成贯通。另据张信宝在“2021中国人文社会科学环境论坛上”的报告,那些发育于稳定地台的国外大河如亚马孙河、恒河、尼日尔河往往拥有上千万年的历史,密西西比河的历史甚至可以上溯到古生代。。青藏高原的隆升经历了3个阶段,即青藏运动、昆黄运动、共和运动,它在距今250万年以后抬升至2 000米,促进了东亚季风的形成、冬季风的增强和中亚地区的植被恶化,引起了风成黄土堆积和黄河水系发育;在距今80万~60万年期间达到3 000~3 500米,高原进入冰冻圈,其内部及西北侧更趋干旱,东北侧的黄土堆积加厚、面积扩大(4)赵景波等把黄土高原的演化分为3个阶段:距今250万~140万年为形成期,140万~4 000年为自然侵蚀加强期,4 000年以来为加速侵蚀外流期。参见:赵景波,黄春长,朱显谟.黄土高原的形成与发展[J].中国沙漠,1999(4):333-337.;在距今15万年开始的末次间冰期的“特殊暖热”阶段,冰川消融加速,河川径流陡增[9],给黄河的贯通以最后一击。王苏民等认为,黄河贯通的标志是黄河切穿三门峡东流,时间被确定为距今15万年左右[10];黄河水利委员会的官方结论则更晚一些,“到距今10万年至1万年间的晚更新世,黄河才逐步演变成为从河源到入海口上下贯通的大河”[11]3,[12]。

依据王苏民等的研究结论,自然地理学家任美锷再现了黄河塑造华北平原的“造地”过程:从黄河切穿三门峡到新石器时代降临之前的14万年间,它从黄土高原输送到下游的泥沙总计超过4万亿吨,填充了“华北凹陷区”,形成了面积达25万平方公里、黄土平均厚度超过11米的华北平原[13]。

由此可以确认:是青藏高原和黄土高原造就了黄河,黄河又塑造了华北平原,流淌在三大阶梯的黄河串起了“两高一平”。而华北平原的形成,是黄河带给早期中国的巨大恩惠,为中国文明的起源和延展奠定了广阔的舞台。

黄土的质地稀松多空,甚至具有“自行肥效”的特征[14-15],在“中国全新世大暖期”(距今8 500~3 000年)[16](5)这一期间也被中国的气候史学家称为“仰韶温暖期”。参见:王星光.中国全新世大暖期与黄河中下游地区的农业文明[J].史学月刊,2005(4):5-13.到来之后,深厚又松软的黄土为旱作农业起源提供了有利条件,新石器文化随之繁荣。农业考古学的研究表明,以种植粟和黍为主的旱作农业,在属于“前仰韶文化时期”(6)3种考古学文化的断代分别为距今9 000~7 000年、7 000~5 000年和5 000~40 00年,黄河中下游流域发现的相应遗址分别为180多处、4 370处和5 200多处。参见:董广辉,刘峰文,杨谊时,等.黄河流域新石器文化的空间扩张及其影响因素[J].自然杂志,2016(4):248-252.的河北武安磁山遗址、河南新郑裴李岗遗址已经出现;在距今5 500年前后的仰韶文化中期取代了采集狩猎,标志着黄河中下游地区进入农业社会。到距今4 000年前后,起源于西亚的小麦传入中国,并逐步取代了粟和黍,成为旱作农业的主体农作物,与长江流域的稻作农业构成“南稻北麦”的格局[17-18]。农业的发展促进了人口增长和大型城址的出现,形成了“万国林立”的局面。

按照流行的说法,在相当于龙山时代后期的“三皇五帝”时期,各个部落之间相互竞争、融合,形成了炎、黄两大部族。在随后的世界性大洪水期间,黄河下游的山东龙山文化和长江下游的良渚文化等突然消失,“四方文明汇聚中原,造成了黄河中游的文明中心区”,开始了从“满天星斗”向“中原中心”,从方国、古国向王国的演变[19-22]。由于炎黄两大部族以及作为其后裔的夏、商、周三代都以黄河中下游地区为主要舞台,黄河流域便成为“中华民族的摇篮”,黄河也被称为“中华民族的母亲河”。

黄河正式进入中国历史是在公元前21世纪,也即传说中的大禹治水时代。《孟子·滕文公上》描述了当时的情形:

“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下……禹疏九河,瀹济、漯,而注诸海;决汝、汉,排淮、泗,而注之江,然后中国可得而食也”。

较为完整的大禹治水故事以及治理后的黄河流经路线图出现在《史记·夏本纪》中:

“禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入……道河积石,至于龙门;南至华阴,东至砥柱;又东至于盟津,东过雒汭,至于大伾;北过降水,至于大陆,北播为九河,同为逆河,入于海”。

众所周知,大禹治水的神话被后来的中国当作重要的政治典范与文化符号,至于它在多大程度上属于事实,可以参照王利华的综述[23],这里要注意它所传递的一个重要信息:在进入中国历史之初,黄河就是以需要治理的“害河”的面目出现在先民面前。从此算起,我们能够理解19世纪的一位清朝地方官的论断:“黄河之为患中国,上下四千年”[24]。

但是,在四千年的前半段,也即大禹之后的夏商周三代,黄河泛滥的具体状况并不清楚。谭其骧和邹逸麟认为,治水神话描述的黄河流向只是反映了战国时期的状况,而“九河”意味着有多条入海河道,从《尚书·禹贡》《汉书·地理志》和《山海经》等的记载中可以大致地勾勒出其中的3条(7)3条河道分别被称为《禹贡》大河、《山径》大河、《汉志》大河,但袁广阔依据近期的考古发现指出:黄河下游在先秦时期并没有发生大规模的改道、泛滥和迁徙,始终走《汉志》河道,《禹贡》河道实为《汉志》河道,所谓的河北平原“遗址空白区”实际上存在着先秦时期的大量遗址,只是掩埋于淤沙之下而已。参见:袁广阔.考古学视野下的黄河改道与文明变迁[J].中国社会科学,2021(2):123-143.;由此可以确信地是,直到战国时期中叶,黄河下游基本上都是漫流于河北平原的中南部,包括今天的豫北、鲁西北和冀东南地区,在天津至沧州一带汇入渤海[14]。

不过,在长达一千多年的空白期内,少数典籍中的只言片语包含有黄河为患的重要信息。根据《竹书纪年》和《国语·鲁语》的记载,在夏朝的第六代君主少康帝(被断定为公元前1875—前1855年在位)期间,一位名叫商侯冥的人曾经受命治河二十余载,“冥勤其官而水死”[8]98-100,[25]。这表明,依靠大禹之功而建立的第一个“家天下”的政权,依然要经常面对黄河泛滥的挑战。至于商人,在服从夏朝统治期间有过8次迁移,在商汤建立政权后又有6次迁都,其中至少有两次被记录为都城“毁于河”。尽管岑仲勉和谭其骧都指出这只是推测而没有充分依据,但葛剑雄等的论证似乎可以采信:商人迁移的地点都处于黄河泛滥改道的范围,都城也大多无法抵挡水患,而每次改道泛滥后的淤积区又适宜于农业,有很大吸引力,商人养成了以迁移来对付灾害的习惯,“这从夏人也曾不断迁移可以得到印证”[3]120-121,[27-28]。

定都于西安附近的西周可能没有直接遭遇黄河泛滥的挑战,但分封于黄河下游的那些诸侯国除外。到春秋时期,为了应对黄河泛滥,各诸侯国开始修筑堤防。针对当时可能已经出现的以邻为壑的问题,在齐桓公于公元前651年夏天召集的“葵丘之会”上,以“束牲载书而不歃血”的形式确立了“五命”,其中的第五命首列“无曲防”[26]5。

很难相信这项君子协定得到了切实履行。在“春秋无义战”的时代,“水攻”已经成为新的战法[29],到征伐激烈的战国时代更是被屡次运用,在秦始皇统一六国前的一百多年间,人为掘开黄河堤坝、冲灌敌军的“以水为兵”事件,见诸记载的就有4起。进而,由于齐、赵、魏、韩、秦之间都曾以黄河为界,防御洪水和敌国的双重目的促成了筑堤竞赛,西汉的治河专家贾让对此总结为“堤防之作,近起战国,壅防百川,各以自利”与之相应,这一时期黄河出现了“浊河”之称[4]40,[26]6-7。

葛剑雄认为,黄河下游两岸的堤防修筑大致是在公元前4世纪40年代左右完成,从此结束了长期以来多股分流、频繁改道的局面,固定在《汉书·地理志》所描述的河道,这可以视为黄河下游的第一次重大改道,也是第一次人工改道[30]210。邹逸麟则强调,统一堤防的形成标志着黄河和治黄历史的重大转变,黄河从自由泛滥的自然状态转向以堆积为主的人为约束状态;黄河堤防的修筑与北部长城的修筑出现在同一时代,前者是为了防御洪水,后者是为了防御游牧民族的骠骑,“两者是同一种思想指导下的产物”[7]154。

二、 汉代:河患凸显,王景治河

秦始皇统一六国之后,开始了对黄河堤坝的统一管理,既“决通川防,夷去险阻”,又在下游两岸修建了兼作驰道的“始皇堤”[4]42-43,进而改河名为“德水”,与之相伴,其派蒙恬北筑长城,“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马”,并在 “河南地”广设郡县,移民屯垦。前者当时应属“德政”,后者也往往被视为大功,但都加剧了黄河的泛滥。

史念海指出,西汉王朝在黄河方面承受了前一时期的两份遗产:一是下游河床明显抬高,二是战国后期和秦代黄河中游的草原被大量地开垦成农田,造成入黄泥沙增多。这两份遗产相互关联,后者是原因,前者是结果。史念海强调,战国末年尚未破坏的草原在秦朝时期大部分被开垦,一些山上的森林也受到破坏,清澈的泾水和渭水开始变浊,而增多的泥沙都流入黄河[31]835。

不过,汉朝的君臣难以认识到上游的屯垦加剧了下游的水患。为了与匈奴争夺空间,汉文帝时期(公元前203—前157年)即“募民徙塞下”,汉武帝时期(公元前141—前87年)把疆土拓展到北至阴山、西至玉门关,进而移民百万,设置50余县,将数十万平方公里的干旱区开辟成农耕区,农业界限达到榆林—靖边一线,森林、草原被清除,水土流失加剧[32]。到西汉末年,不仅黄河的支流泾河有了泥河之称,所谓“泾水一石,其泥数斗”,干流也是“河水浊重,号为一石水而六斗泥”,这加快了泥沙淤积、河床抬高,进而促成堤坝加高,形成人与泥沙的赛跑。在逐渐增高的堤坝的夹持下,黄河成为地上悬河,“至少在淇河口以下直至入海口几百里间的绝大部分河段都是如此”。在公元前1世纪的滑县、浚县一带,黄河的堤坝已高达9~11米,河水不仅高于平地,也高出民屋[4]60-62,[31]836-837。

与上游的水土流失加剧相伴,下游出现了与水争地。数十年的休养生息政策促进了铁制农具和牛耕的推广,农业生产力水平提升,下游地区的人口从数百万增加到西汉中期的两千万人以上(8)本区西汉中期的人口数量不详,但是根据邹逸麟主编《黄淮海平原历史地理》第218页确定的公元2年其人口规模达3 294万,占当时全国人口总数的57%的状况,可以推测不会低于2 000万人。。当黄河两岸的可耕地开发殆尽,农人们开始向宽阔的河滩——战国时期修筑的两岸堤防之间相距可达25公里——要地要粮,先是开垦耕种,继而修筑房舍,最终形成聚落。为保护新的家园,又在堤内修筑民埝,形成堤内有堤的多重堤。而乱立的民埝具有挑流效应,使河水不断折冲,“一折则一冲,冲即成险”,以至于浚县至濮阳之间的黄河“再西三东”[4]60,[7]61,[33]。这导致河床狭窄,加剧了主河道淤积,降低了行洪能力。

在这种局面下,西汉时期设置了“河堤都尉”“河堤谒者”,沿河十郡配备了少则数千、多则上万的堤防人员,“治堤岁费且万万”[4]61,但无法避免悬河的决溢。有文字记载的第一次“夺淮”发生于公元前168年,地点位于今延津县西南的酸枣,洪水向东冲溃金堤,入泗水南下淮河,汇入黄海。自此开始,到王莽执政时期的180年间,见于记载的黄河决溢达10次,其中5次造成改道[7]62。

汉武帝时期是黄河泛决的第一个高峰期。先是公元前138年决于平原,引发了伴随着“人相食”的大饥荒,继而是6年后再次引发人相食的瓠子口决堤(见表1)。这次决堤后,黄河再度南流,而南流有利于时任丞相田蚡位于今平原、夏津一带的封地,他以“江河之决皆天事,未易以人力为强塞,塞之未必应天”的道理说服了汉武帝,结果任凭黄河南泛20多年。直到公元前109年,汉武帝才派遣数万军卒堵塞决口,并在泰山封禅的归途中驾临河工现场,令群臣自将军以下者皆负薪堵河,有感于堵塞之艰难,他吟诵了著名的《瓠子歌》:

瓠子决兮将奈何,浩浩洋洋兮虑殚为河。

为我谓河伯兮何不仁,泛滥不止兮愁吾人。

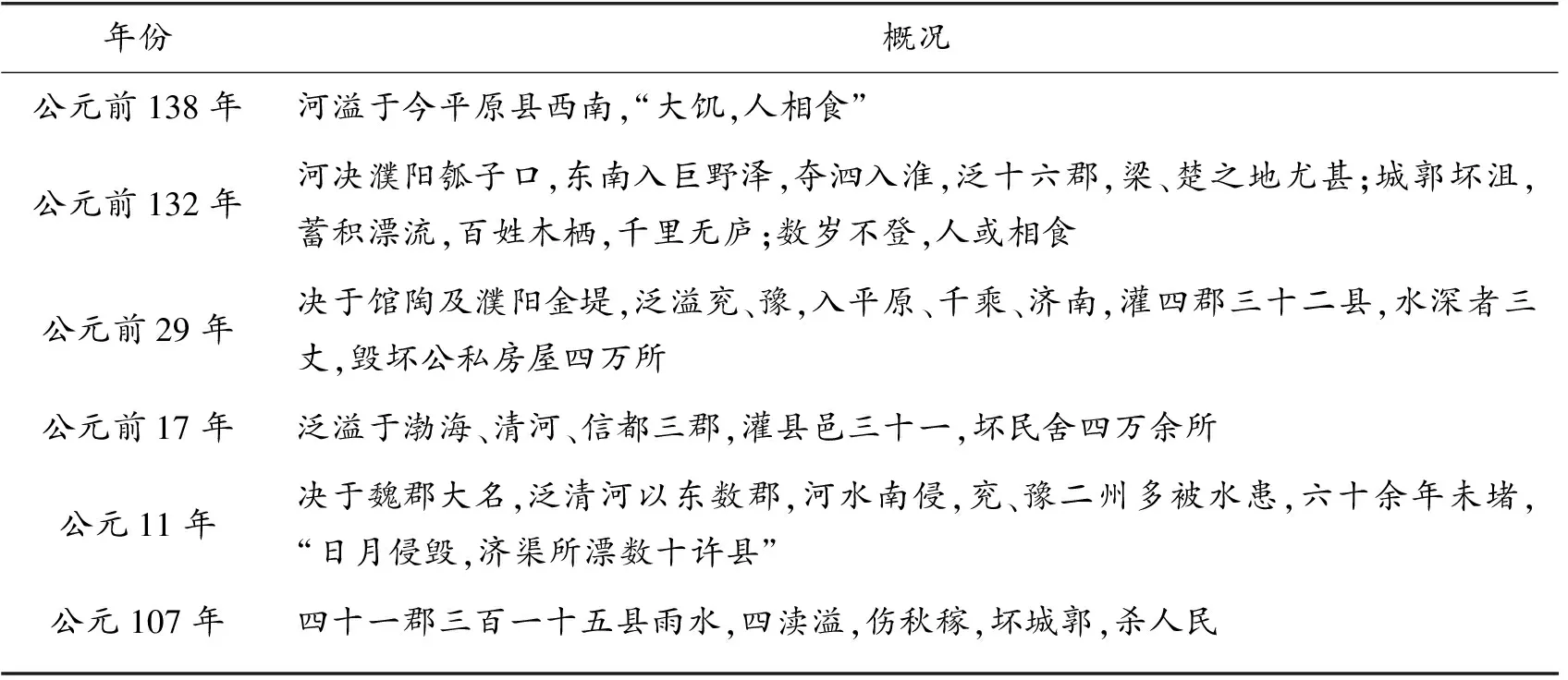

表1 汉代黄河的重大决溢事件

大功告成之后,河道复归渤海,汉武帝命筑“宣房宫”于堤上,以为纪念。当时随行的司马迁也受此触动,在《史记》中专门设置“河渠书”一节:“甚哉,水之为利害也!余从负薪塞宣房,悲瓠子之诗而作河渠书”。不过,在瓠子口堵塞后的当年,黄河又决于馆陶,并分出一条支流,名为屯氏河。

第二个泛滥高峰期开始于公元前39年,当年决于清河郡的灵牛犊口(今高唐县南),屯氏河断流。十年后又决于馆陶、濮阳,酿成了汉代最严重的一次水灾[33],但死者不知其数。然后是公元11年决于大名,时值“王莽始建国三年”,新皇帝出于保护其祖坟的目的而不主张堵塞,黄水南泛数十个州县,冲袭着济水和汴水,形成“交败”乱流。东汉光武帝刘秀曾有意应对,因担心战乱初平、“民不堪命”而最终罢手。到汉明帝时期(公元57—75年),也曾多次酝酿治理,但意见冲突甚大,以至于这位“性格刚毅严酷”的皇帝也不知所从:

“或以为河流入汴,幽、冀蒙利,故曰左堤强则右堤伤,左右俱强则下方伤,宜任水势所之,使人随高而处,公家息壅塞之费,百姓无陷溺之患。议者不同,南北异论。朕不知所从,久而不决[4]75”。

最终决定治理黄河是在公元69年。由王景主持,发卒数十万,投资“百亿计”,修筑了千里长堤,开辟了新的河道,它从濮阳南与“西汉大河”分流,向东北经阳谷-莘县、东阿-茌平,经今黄河河道与马颊河之间至利津入海,后世称为“东汉大河”,它标志着黄河的第二次大改道[4]76-80,[7]64-65,持续了近60年的水患得到了平息。

三、 王景之后的黄河:八百年安流?

关于王景治河以后直到唐朝末期的黄河泛滥状况,是有争议的问题。清初的地理学家胡渭曾说,魏晋南北朝时期的“河之利害不可得闻”,但明清至当代的大多数论者都认为它处于长期安流或千年无患的局面,其中多数人归结于王景的治河有方,这方面的典型概括是近代治黄专家李仪祉所言“王景治河,千年无恙”[3]292,[4]118,岑仲勉和谭其骧等对原因的分析则各有不同。岑仲勉强调,由三国初至唐末近七百年,是黄河最安靖的时期,其原因“最要在分汴”,也即通过汴河这条漕运动脉来分流黄河的水量和泥沙,从而大大减低了黄河正流的危险[3]330-331。谭其骧认为,黄河自王景治河以后进入了八百多年的长期安流局面:此后到隋代的五百多年中有记载的河溢只有4次,唐代的近三百年中决溢16次,次数比西汉多,但多是溢而不决,为害不重,“总之,在八百多年中,前五百多年黄河安稳得很,后三百年不很安稳,但比西汉时期要安稳得多”。 谭其骧进而强调,这个时期基本上安流无事,并不是因为历史记载有所脱落,“东汉以后不比先秦,流传至今的文献极为丰富,有些小范围内的决溢可能没有被记录下来,较大规模的决徙不可能不见于记载。从《后汉书》到《两唐书》所有各种正史都没有河渠或沟洫志,这当然是由于自东汉至唐黄河基本上安流无事,无需专辟一篇之故;否则《史记》《汉书》既然已开创了这一体制,后代正史皆以其为圭臬,绝不至于阙而不载”[27]。这一看法被葛剑雄概括为“八百年安流”,成为流传较广的主流观点[30]262-267。

与“安流论”相对,《黄河水利史述要》的作者们强调,这一期间被直接记载为决溢的次数固然较少,但关于“大水”的记载却很多,其中很大一部分发生在沿河州县,如公元237—302年间有12次,418—575年间有17年次,隋代(581—618年)有5次,唐代(633—873年)有29次(见表2),“这些大水都发生于黄河两岸,淹没州郡很多,不可能与黄河无关”[4]96-129。水利史专家姚汉源则认为,“八百年无河患”的说法难以成立,从王景治河完工到三国时期的210年间总计有8次决溢,“王景治河成绩最多不过三十几年无决溢,百来年的小康局面”;魏晋以后缺少记载是由于当时黄河下游堤防残破、年久无存,退回到自然状态,“因而下游地区屡记大水为灾,不言河流决溢,这是由于洪水漫流与涝水不可分,河道漫漶与湖泽成一体,水盛则泛滥,不能指为河决”[34](9)姚汉源是受水利部委托对《黄河水利史述要》的史实部分进行审校的专家,而似乎是针对姚汉源的观点,曾任谭其骧助手的邹逸麟从河溢次数、下游地区的环境及黄河干支流的河道状况等方面加以考证,强调“长期安流局面是确凿无疑的历史事实”。参见:邹逸麟.东汉以后黄河下游出现长期安流局面问题的再认识[J].人民黄河,1989(2):60-66.。

综合上述各家之见,可以确信:从公元1世纪中期到9世纪末的800多年间,黄河的泛滥频率和危害,可能比“八百年安流”论所说的严重,但不会严重到两汉之交那样的程度,其间没有重大改道事件,可以称为相对安流或安靖的时期。

在确认了这一点之后,让我们回到谭其骧关于长期安流局面的原因分析:这种安流局面关键不在于下游修防工事的得失,而在于中游土地利用情况的不同;在少数民族支配黄土高原期间,农耕多改为游牧,减少了土壤侵蚀,从而也减轻了黄河下游的淤积和溃决。谭其骧强调:“历史上的魏晋十六国时代是一个政治最混乱、战争最频集的时代,而在黄河史上的魏晋十六国时代,却偏偏是一个最平静的时代”[27]。

表2 隋唐时期黄河下游的重大水灾

这一论断可能令人难以接受,但也令人警醒。它揭示了常被忽视的生态学常识:不同的土地利用方式具有不同的环境效应。同样是着眼于土地利用方式改变的后果,谭其骧进而指出,自北朝中叶以后,黄土高原又逐渐变牧为农,对下游河道产生了不利影响;而唐承其后,下游也就不可能完全免于决溢之患;唐代后期黄河中游边区土地利用的发展趋向,已为下游伏下祸根;五代以后又继续向这一趋势变本加厉,“中游的耕地无休止地继续扩展,下游的决徙之患也就无休止地愈演愈烈”。

三、 北宋:“竭天下之力以事河”

决溢之患愈演愈烈的态势,到公元10世纪已经非常明显,钱穆认为这是代表着黄河向“害河”的一大转变,他以五代为界,强调黄河“前期有利,后期有害”,“自唐以前,黄河之安流是常态,而溃决为变态。自宋以后,则溃决为常,而安流为变”[35]。

大转变由后梁的将军在公元918年的掘堤拒敌(后晋)事件拉开序幕。而从又一次出现掘堤拒敌(这次是针对后唐的军队)的923年到960年,38年间有21年决溢,其中多个年份是一年数决;宋太祖在位的17年间,只有2年平安无事[11]385-390。为了驱逐频繁决溢的噩梦,宋太祖于公元967年分派使者巡视黄河,诏令沿河的开封府、大名府及15个州的长官“并兼本州河堤史”,同时建立了发动当地民夫修治大堤的“岁修”制度,于每年正月施工,春季完成;后来又设置了专管河务的“河堤判官”,由各府州的通判充任,确立了地方官治河的责任和责任追究制度。到11世纪初,又兴起了著名的“埽工”制度,这是一种既能护堤抢险、又能用于堵口的水工建筑物,到第三代皇帝宋真宗天禧年间(1017—1021年),已在孟州至棣州的黄河两岸设置了45埽(处),与之配套的是关于河工服役的规定:“岁调夫修筑埽岸,其不即役者输免夫钱”[4]181-185,[26]40。

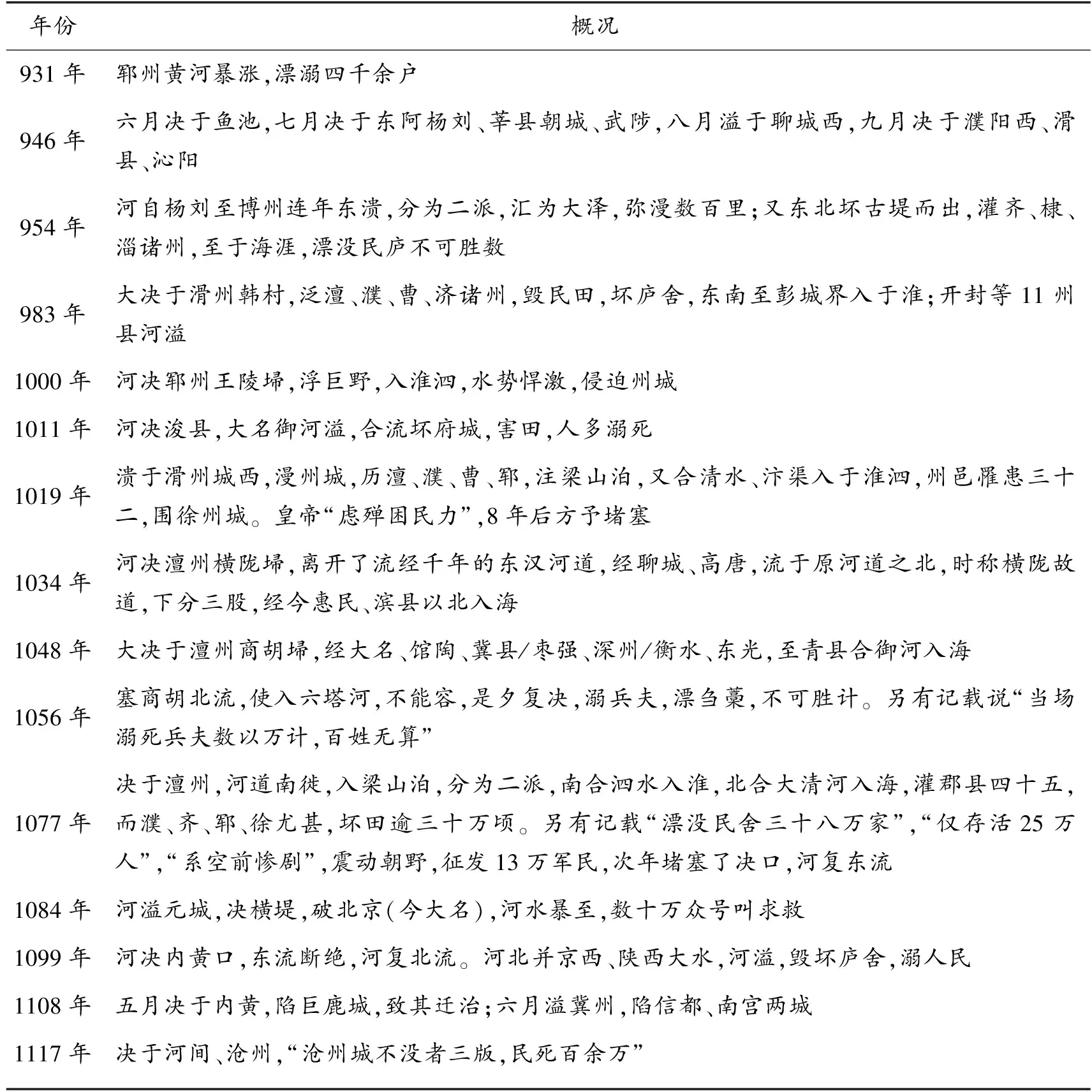

埽工制度被视为治河技术的“长足的进步”[4]181,却无法避免一次又一次的重大决溢(见表3)。大决造成大灾,也留下了许多令人眼花缭乱的河道名称:

表3 五代至北宋时期的重大决溢事件

——1034年,河决澶州横陇埽(今濮阳东),河水离开流经千年的东汉大河,在原河道以北经聊城、高唐,于无棣县以北入海,时称横陇河,原河道称为“京东故道”。

——1048年,黄河又在澶州商胡埽决口,改向北流,经大名、枣强、深县至青县入海,时称“北流”,横陇河成了“横陇故道”,这是黄河的第三次重大改道。

——1056年,为了将北流挽回横陇故道,自今清丰县六塔集挖掘了一条人工引水渠,名为“六塔河”,但它无法容纳汹涌的洪水,以至于商胡决口被堵塞后的当晚又再次溃决,酿成重大灾祸。

——1060年,北流的黄河又在大名第六埽决口,分出了一条向东流去的支流,时称“二股河”,为了与向北流去的一股区分,又称“东流”;又因为流经大名、恩州、博州、德州这4个州的缘故,它的下流也称“四界首河”。

弄清楚这些繁琐的名称,才可能理解围绕河流走向的东流-北流之争。争论跨度60余年,分为3次,欧阳修、司马光、王安石等名臣、重臣都是当事者。主张东流者意在国防,认为放任北流将“失中国之险,为契丹之利”,也即淤塞宋辽边界白沟以南的塘泺,有利于辽朝骑兵的南下,继而失去东流这一阻挡辽兵的第二道屏障。主张任其北流者认为,塘泺有限辽之名,无御辽之实;河势在于北流,强制东流会耗费大量的人力物力,造成国乏民困[4]170-175,[7]70-73。但防辽的任务实在迫切,北流又不断溃决,于是争论的结果都是勉力实施了东流工程,但每一次的努力也都归于失败。这严重影响到皇帝对于治黄的信心,《宋史·河渠志》记载了宋神宗赵顼在1072年的某日与王安石对话中的情景:

“闻京东调夫修河,有坏产者,河北调急夫尤多;若河复决,奈何?且河决不过占一河之地,或西或东,若利害无所校,听其所趋,如何?”

在1081年黄河又大决于澶州复向北流之后,宋神宗又再次表示了无奈:

“河之为患久矣,后世以事治水,故常有碍。夫水之趋下,乃其性也,以道治水,则无违其性可也。如能顺水所向,迁徙城邑以避之,复有何患?虽神禹复生,不过如此”。

宋神宗决定不再恢复故道,而是强化埽工制度,诏令北流沿岸分立59处埽工,设专人管理。宋哲宗即位(1068年)后,东流-北流之争再起,卷入了更多的朝臣,争论也更加激烈,皇帝犹豫不决,时而大举兴办东流分水工程,时而又下诏停工,拖到1094年终于建成,北流尽闭,全河之水东还故道[4]174-175。但不过5年,黄河又在内黄决口,向北冲出新的河道,东流复断。当时的谏官任伯雨在1101年的一封上奏中说:

“河为中国患,二千年矣。自古竭天下之力以事河者,莫如本朝。而徇众人偏见,欲屈大河之势以从人者,莫甚于近世。”

“天下之力”当然主要是民力。民众负担的沉重已见于宋神宗所言京东地区调夫修河致人破产的例子,而在“调急夫尤多”的河北(10)河北“调急夫尤多”与当时黄河的决溢集中在当地有关,据邹逸麟在《千古黄河》第69页的统计,自1048年商胡埽决口到1126年北宋灭亡,决口地点出现明显的下移,在49次(处)决溢中,澶州、大名府两地各有11次和13次,冀、瀛、沧三州境内有11次。,王安石的叙事诗《河北民》中有令人惊心的记述:“今年大旱千里赤,州县仍催给河役”。至于更普遍的状况,在1108年工部员外郎所上的“免夫之议”以及宋徽宗赵佶针对此议的诏书中都有呈现:

“黄河调发人夫修筑埽岸,每岁春首,骚动数路,常至败家破产。

河防夫工,岁役十万,滨河之民,困于调发。可上户出钱免夫,下户出力充役……”

在上下交困的局面中,黄河迎来了又一次大决,这次出现在河间及沧州,造成了史籍记载中可能有些夸张的“民死百余万”的惨祸(见表3)。关于为什么惨祸一再发生,岑仲勉认为主要是“宋人治河无长策,最坏的就是夹入党争的成见”[3]382。更根本的原因可能还是任伯雨所说的“屈大河之势以从人”。在河北平原内部,东流河道的淤高使河水很容易转向地势较低的北流,因此,在北宋后期的80年间,北流49年,东流16年,两股并存15年[7]73。但就整体上而言,黄河已经在河北平原流淌了数千年之久,将那里的地势整体淤高,因此在溃决后也很容易出现河道南趋,进入新的泛滥周期,岑仲勉对此有形象的描述:在北宋的160余年中,泛滥到徐(州)、泗(水)的有6回,黄河南徙,已到了山雨欲来的境地,“完全象征着北方那时候的地面……已不是黄河所能安居,只是一天捱一天,等着南徙的机会而已[3]373,382。

黄河南徙的机会于1128年到来。为了阻止金兵南下,东京留守杜充在滑县李顾渡掘开黄河大堤,洪水先是冲向东北,继而转向东南,经巨野、嘉祥、鱼台冲袭泗水,至淮安袭夺淮河,然后东入黄海。这拉开了延续728年的“夺淮入海”的序幕,也被视为第四次大改道。

如果说前一年的“靖康之难”代表着中国文化的劫难,那么杜冲决河则是中国历史上最重要的环境事件。从此,河北平原东南部大致摆脱了黄河泛滥之苦,淮河流域的中下游地区则沦为新的黄泛区。后者是冀朝鼎所说的秦汉以来的“基本经济区”,它包括豫东、鲁西南和苏皖两省的北部,面积和人口可能都是老黄泛区的3倍之多。

四、 金与元时期:多股夺淮

在金人入主中原后的数十年间,缺少黄河决溢的详细记载,《金史·河渠志》只是笼统地说是“或决或塞,迁徙无定”。孙仲明认为,“金元战事频繁,从无防灾兴利之心,造成黄河屡屡决口泛滥”[36]。放任泛滥的原因主要是河道南徙对金朝有利,因为最初的宋金协定以黄河为界;在后来以淮河为界、黄河下游尽入金朝疆域之后,又担心河工劳役引起边患,所谓“骤兴大役,人心动摇,恐宋人乘间,构为边患”[7]75。

从12世纪60年代开始,河患记载增多,决口地点逐渐从山东巨野、寿张、郓城、曹县一带,西(上)移至河南的阳武、延津一带,决口多在南岸,故而溃决后大都冲向东南,所谓“势益南行”,致使河道整体上向南摆动。1168年再次决于李固渡,奔向东南,冲入曹州城,经单县、砀山、萧县、徐州注入泗水,进而入淮河,与原有的河道形成两股分流,而旧河仍占水流的十分之四。1187年前后又大致形成了3条泛道:正道从荥阳、新乡、汲县,经滑县、长垣、东明、虞城、砀山、萧县,至徐州入泗水;北面的一支从李固渡分出,经濮阳、郓城、嘉祥、鱼台,至沛县入泗水;南面的一支从延津分出,经封丘、开封、陈留、杞县、睢县、商丘,至虞城汇入正流[7]73-76。到了1194年,河决阳武,“灌封丘而东”,经长垣、单县、砀山,至徐州汇入泗水,再东南流向淮河,在今涟水县以东的云梯关入海,“黄河夺淮之势,即此定局”[36]。

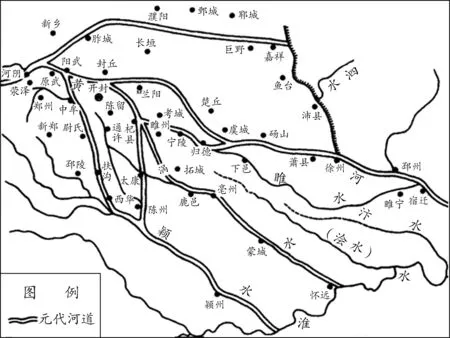

进入13世纪,两次新的人为掘河事件,造成了黄河夺淮的新格局。1232年,蒙古军围攻金朝的归德府(今商丘),在商丘县西北掘开堤坝,黄河夺睢水入泗,这是黄河第一次走睢河。两年后,蒙古军又于开封城北掘河,冲灌先期入城的南宋军队,黄河夺涡水入淮,这是黄河第一次走涡河。随后它就流淌在了元朝的疆域。如同金朝初期一样,元初的三十多年间也缺少决溢记载,其后记载增多,值得强调的是1286年,黄河在原武、阳武、开封、杞县、商丘等地总计出现15处决口,形成粗分则3股、细分则6股的乱流局面。其中开封-徐州之间的河道因大致行经于原来的汴水而称汴道,开封-亳州-怀远之间的河道因为走的是涡水而称涡道,阳武-尉氏-西华及西华以下的河道因为夺取了颍水而称颍道。而夺颍入淮被视为黄河的第五次大改道,也标志着黄河泛滥已经达到了豫西山地的东麓,从最初流经太行山东麓算起,它将整个黄淮海扇形大平原扫射了一遍[7]78。这一时期的河道之乱,只有参照地图(见图1)才可能印象清晰。

图1 元代(中期)黄河下游河道资料来源:《千古黄河》第81页。

又一个大决的年份是1344年。当年正月至六月有数次决溢,其中曹县白茅堤(它在前一年也曾决过一次,旋即堵塞)溃决后黄河北流,威胁到1289年开通的会通河(11)元代的会通河于1289年开通,起于今梁山县西南的安山,北至临清与御河(今卫河)相接,全长约125公里。它与1282—1293年先后开凿济宁至今梁山的济州河、通州至大都的通惠河相接后,南北大运河全线沟通,但开通不久即淤塞,今天所称的会通河则包括徐州至山东临清的河段。的漕运,沿河二十多个州县遭灾七年,死难者和流亡者不计其数,济阴县治(今菏泽市)和济宁路治(今巨野县)的两处城邑也漂没殆尽,直到1351年贾鲁治河。对于此次灾情及治河带来的负担,一位名叫迺贤的诗人当年写下了一首《新堤谣》[5]544-545,堪称诗史,特录于此:

老人家住黄河边,黄茅缚屋三四椽。有牛一具田一顷,艺麻种谷终残年。

年来河流失故道,垫溺村墟决城堡。人家坟墓无处寻,千里放船行树杪。

朝廷忧民恐为鱼,诏蠲徭役除田租。大臣杂议拜都水,设官开府临青徐。

分监来时当十月,河冰塞川天雨雪。调夫十万筑新堤,手足血流肌肉裂。

监官号令如雷风,天寒日短难为功。南村家家卖儿女,要与河伯营祠宫。

陌上逢人相向哭,渐水漫漫及曹濮。流离冻饿何足论,只恐新堤要重筑。

昨朝移家上高丘,水来不到丘上头。但愿皇天念赤子,河清海晏三千秋。

贾鲁治河采取疏塞并举、“堵北疏南”的方略,也即在北岸筑堤,在南岸分流入淮。此后的河道由原武黑洋山、封丘荆隆口,经开封陈桥镇、仪封黄陵冈、曹县、商丘、虞城、夏邑、萧县,出徐州小浮桥入泗水,史称贾鲁河。

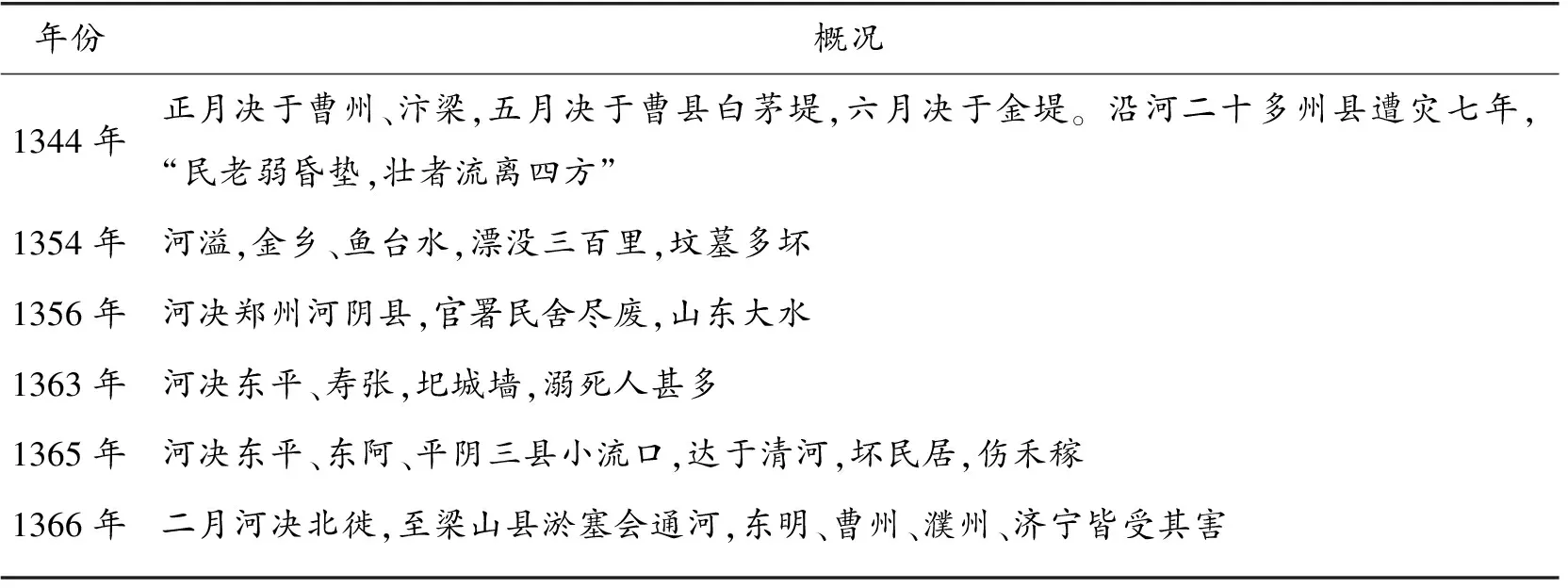

“贾鲁治黄河,恩多怨也多” ,其同时凿沉27条大船以抢险堵口的做法属于治黄史上的创举,筑堤的技术水平也得到赞赏[4]218-221,因而被皇帝敕封为荣禄大夫、集贤大学士,并立碑作记。但是,“石人一只眼,挑动黄河天下反”的政治谣言也得到了自我实现,在饥民、流民蜂起的元末,这项耗费巨大的工程为韩山童、刘福通的起事提供了契机,《元史·河渠志》也曾提到,“议者往往以为天下之乱,皆由贾鲁治河之役,劳民动众之所致”。至于黄河,只维持了3年的无事,此后至元朝灭亡的十多年间的情况见表4。

表4 元代末期的黄河决溢事件

五、 明代:治黄保漕,河患升级

明朝处于黄河泛滥最严重的时期,其混乱程度“比宋代和清代要厉害得多,让初读黄河史的人毫无头绪”[3]466,471-472(12)邹逸麟也认为,明代初期至16世纪中叶的黄河下游河道变迁极为紊乱,与元代相似。参见:邹逸麟.千古黄河[M].上海:上海远东出版社,2012:84.。河道忽南忽北,此淤彼决,多股并存,迭为主次。在276年间,决溢的年份达246年[37],总计456次,其中下游在1368—1505年间有114次,平均每14个月1次,72%发生在河南境内,集中于开封上下;1506—1644年间有195次,平均每8个月1次,74%发生在苏皖北部[38]。

高频率的决溢传承自元末,但因战乱未息、人力物力匮乏,在朱元璋登基后的21年间(1368—1398年)没有大规模的治理。1391年,黄河在原阳黑洋山决口,经开封、淮阳循颍河至寿县入淮,时称“大黄河”,贾鲁河则已经淤成了“小黄河”。与此同时,1366年北决后留下的岔河当时还在流淌,因此形成了3股分流[4]235,[7]82,84。更大的混乱出现在明成祖迁都北京之后,最重要的影响因素是被后世津津乐道、也成了“世界文化遗产”的京杭大运河。

为了确保庞大的统治体系和寄生群体的需求,必须从江南获得给养,而基于海运风险较大的认识,明代在1411—1415年间疏浚了会通河,京杭大运河全线贯通,每年运送数百万石漕粮,但这条大动脉非常脆弱,因为徐州以北至临清的800里河段(此时统称为会通河),很容易受到黄河北决的冲袭,而徐州以南至淮阴的540里河段当时就是黄河的一段,无论北决还是南决,都容易造成它水源枯竭、难以行船[7]84,所谓“利运道者莫大于黄河,害运道者亦莫大于黄河” 。这种“黄运矛盾”前所未见,甚至让明英宗朱祁镇“昼夜在心,不遑安于寝食”[38]。

于是“治黄保漕”就成了至上原则,方略是重北轻南,举措是“北堤南分”,它实际上是“堵北疏南”的另一种表述,也即在北岸修筑大堤,避免北决,在南岸多开支河,分杀黄河水势,以稳定徐淮之间的运道[4]234。因此,黄河主要向南决溢,通过颍河、涡河、睢河与泗水等汇入淮河入海。但在多股南流的同时,也频频北决,其中1448年、1482年、1489年、1490年的大决都有向北的一股或两股冲袭张秋运河,阻碍漕运。这促成了白昂、刘大夏主导的大规模治河。在1493年任命刘大夏治河的时候,明孝宗朱祐樘特别叮嘱:

“朕念古人治河,只是除民之害;今日治河,乃是恐防运道,致误国计,其所关系,盖非细故”。

刘大夏治河的标志性成果是在北岸修起了汲县至虞城的“太行堤”,它长达360里,成为阻挡黄河北流的屏障,张秋段运河从此免受遭冲袭(张秋镇被诏令改为平安镇),决溢地点则从开封一带向下游的徐州一带转移,它集中于曹、单、丰、沛之间,那里河道很窄,因此也淤积更快,决溢频繁。于是徐州以南的运道时通时塞,1505—1509年间更是出现3次北移:“河忽北徙三百里,至宿迁县小河口”,“又北徙三百里,至徐州小浮桥”,“又北徙一百二十里,至沛县飞云桥”。为应对这种乱局,治河活动增加,工役接连不断,也强化了组织体系,60多年间更换总理河道40余人,但大都束手无策。1558年在曹县决口后分为11股,1565年在沛县决口后散为13股[4]253-257,[36],《明史·河渠志》形容为“河变极矣”。

改变乱局的是又一位治河名臣潘季驯。他在1565—1592年间4度出任“总理河道”一职,先后主持治河十年,他吸收、综合了前人的经验,形成了系统的治河理论和堪称高妙的筑堤技术,主攻方向是减少泥沙淤积,实施筑堤束水、以水攻沙,加固了从荥泽到涟水以东云梯关的两岸堤防,将下游黄河束为单股;进而累筑高家堰、拦蓄洪泽湖水,实行蓄清刷黄。

潘季驯治河结束了五百多年河道乱流的局面,也为此后近三百年的河道走向奠定了基础,其治河的理念和技术都深受后世的高度评价。但以水攻沙、蓄清刷黄的效果很快消失,固定下来的河道淤积迅速,徐淮之间的河道成了悬河,进而是高家堰的筑高使洪泽湖演变为巨大的“悬湖”,而水量上的黄强淮弱又造成黄河经常倒灌洪泽湖,阻滞淮河行水并使其上涌。这直接威胁到湖西的泗州及其附近的明祖陵,“护陵”成了治黄要考虑的新任务[4]269-270。1592年,因清水口流泻不畅,淮河大水淹没泗州城,危及明祖陵,于是议论再起,潘季驯被削职为民,3年后病逝于其浙江乌程的家中。至于潘季驯治河的深远影响,有马俊亚等的研究[39-40]可资参考。

进入17世纪,万历皇帝长期不理朝政,经常无视河臣的奏报,三年不补“总理河道”一职,河事日益败坏[26]76。1601年决于开封、商丘,“全河南注,奔溃入淮,势及陵寝,皇帝震怒,贬(总河)杨一魁削职为民”。崇祯皇帝即位后,河患日甚,水灾与骇人的旱灾交相登场,焦躁的皇帝“重法惩下”,六年之中三易河臣,多名河官被下狱至死。1632年开始,黄河决堤导致黄淮交涨,继而与海水倒灌并发,致使兴化、盐城一带的“军民及商灶户死者无算,少壮转徙,丐江、仪、通、泰间,盗贼千百啸聚”。

更大的祸患发生在1642年,驻守开封的政府军与李自成的军队先后掘河,互相攻灌,开封城内溺死者甚众。时值“河北荒旱、兖西兵火”,堵塞工程未奏绩而明亡。

六、 清代的皇帝与黄河

清朝与明朝一样高度依赖于京杭大运河的漕运,同时又有通过治黄来建立合法性的需要[41],因此清朝的皇帝对于黄河泛滥和治理的重视似乎超出以往的任何一个朝代。明末清初的持续战乱使堤防失修、河患频繁,顺治朝的18年间,记载溃决有13年,而且呈现两岸同决、上下游同决的态势。顺治十二年(1655年)颁布的“谕内外文武官员”[42]描述了当时的情形:

“频河郡县,田土尽湮。各地方协济河工,一束之草,赔银数钱,征调繁兴,侵挪万状,河夫工食不能时给。物力已竭,绩用未成。中原重地,人民苦累,半由于此”。

顺治帝在24岁驾崩,未能实现整理河务、“以苏民困”的目标。继任的是7岁的玄烨,也即康熙皇帝,可能是执政初期的连续决溢威胁到社会和政权稳定的缘故,这个在位时间最长的皇帝也堪称治黄最为用心的皇帝,他曾经在1692年有如下自述:

“朕听政以来,以三藩及河务、漕运为三大事,夙夜廑念,曾书而悬之宫中柱上,至今尚存”[43]。

由于漕运深受黄河的影响,因此河务与漕运实际上是不可分割的一体。在平定三藩、结束了对台湾和准格尔的战事之后,康熙帝又说“今天下无事,治河最要”,为此常将河图置于座右,小处地名也不放过,他因此成为治黄专家(13)商鸿逵认为,论清代善治河者,第一位是陈潢,第二则应推玄烨。参见:商鸿逵.康熙南巡与治理黄河[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1981(4):42-51.,也特别重视河官的选任,“倘河务不得其人,一时漕运有误,关系非轻”[44]。在1669、1676年连续罢免了两任河道总督之后,康熙帝起用安徽巡抚靳辅治河,并予以节制山东巡抚及河南巡抚的大权。靳辅则在其幕僚陈潢的协助下主导治河5年,开创了数十年没有重大决口的“小康局面”[4]301,1684—1696年间黄河几无决口之患,1706年以后则是“黄河顺轨,安澜余年”[45]。靳辅治河成功之后,康熙帝于1684—1707年间6次南巡河务,经常是“亲自指挥,亲自部署”,其中首次南巡期间曾在清口“步行阅视十余里,泥泞没膝”[3]717,[46]。

重视治黄的传统也被后来的四代皇帝所继承。雍正七年(1729年)规定每年要将河堤增修五寸,并将河道总督分设为江南河道总督与河南山东河道总督(14)前者简称南河总督,驻清江浦,管理砀山以下河道;后者简称东河总督,驻济宁。但岑仲勉认为,将下游河务分两段管辖,“失却统筹全局之机能,造成事务偏重之恶习,东河的员工惯于做享太平,不懂得事先防备”。参见:岑仲勉.黄河变迁史[M].北京:中华书局,2004:570-571.。乾隆帝则仿效其祖父的做法,也有6次南巡,也曾亲视河工,他在“六度之典幸成”后曾回顾:“予临御五十年,凡举二大事:一曰西师,一曰南巡”,而“南巡之事,莫大于河工”。与传说的“乾隆下江南”途中的风流韵事及花费浩繁相映,乾隆帝在1751年的首次南巡途中注意到了宿迁、桃源一带因积水无法宣泄而“洼地多成巨洼,农民失业堪忧”的状况,显示出“河工关系民命”的认识[44-45]。与之相伴,到乾隆中期的18世纪60年代,黄河两岸堤防不断加强,决口多能随时堵塞,一定程度上减轻了河患。至于嘉庆、道光两朝,也都对河事奏折详细披阅,对修、守、堵抓得很紧;决溢后各级河官轻则革职“留工效力”,重则“枷号河干”、发配新疆[47]。

但皇帝的勤政并不总是意味着黄河的安宁。从乾隆后期开始,频繁的决溢和封堵工程伴随着严重的中饱私囊,致使财政压力逐渐加重。《清史稿·河渠志》的记录显示,1778年仪封大决,堵口历时两年,五次始成,耗银五百余万两;1781年再决于仪封,漫口二十余处,北岸水势全注青龙岗,大学士阿桂奉命督工,但塞而复塌,历时三载,这次著名的“青龙岗大功”耗银两千万两[48]。进入嘉庆时期,河患与河工支出一道增加的状况成为常态,在社会动荡加剧、平乱费用也骤增的局势下,这让朝廷难以承受。1806年,在披览了关于南河总督请求加款的奏折后,嘉庆帝“殊为焦灼”,在“谕军机大臣等”的诏书中大加怒斥:

“南河工程,近年来请拨帑银不下千万,比较军营支用,尤为紧迫,实不可解!军务有平定之日,河工无宁宴之期。水大则恐漫溢,水小又虞淤浅,用无限之金钱,而河工仍未能一日晏然。即以岁修、抢修各工而论,支销之数年增一年,并未节省丝毫。偶值风雨暴涨,即多掣卸蛰塌之处。迨至水势消落,又复有淤浅顶阻之虞,看来岁修抢修,有名无实,全不足恃,此即员工等虚冒之明证。该督等每奏报一险工,必称他处尚有应办之工,罗列若干,是报险者止一处,而豫为将来增工之地者即不止一处。朕固不惜多费帑金,设法疏治,但尽归虚掷。即该督等毫无沾染,而任听工员捏报浮开,又安用伊等为乎?本年节次请拨之项,较之往岁尤多。今复请拨银五十万两,亦即照所请,于两淮运库、淮安关库拨发解工应用。该督等摺内既称具有天良,此语天实鉴之。若此中稍有浮冒,则是全无人心,恐身家性命不能保矣”[49]。

嘉庆帝很清楚虚冒的普遍,但难以拒绝充斥着虚冒的开支要求,只能以剥夺身家性命去威胁“全无人心”的河官,他确实严惩了一些大员,1812年将东河总督李特恒革职,将南河总督陈凤翔“枷号河干”、发乌鲁木齐充军,又于1819年将东河总督叶观潮革职,枷号示众于河工,随后发配伊犁。惩罚的频率和力度仿佛明末,但河患的频繁与河工用款的压力也继续加大,1806—1816年河工用银总计达6 146万余两,1819年武陟马营坝决溢,次年堵口耗银1 200多万两,在堵口完成的次日又在仪封冲决堤坝,堵塞耗银470余万两[4]322,[47]。

进入道光时期,河工费用继续增加。1833年,在获悉南河四道(徐州、淮扬、淮海、常镇)的用银状况后,道光帝像其父亲一样表现出无奈:

“似此逐岁增加,年复一年,伊于胡底?”进而也无奈地要求“该署河督等务需激发天良,力加撙节”[50]。

但不幸的是,道光时期也是气候史上的又一个大洪水时期,使得河患加重。1841年黄河中下游大水,祥符县张家湾决堤,分为二流,5府23州县受灾,东河总督文冲被枷号河干,因“禁烟”而被发配新疆的林则徐于途中诏还,以效力赎罪。1842年夏天河决桃源,南河总督革职,冬天又发生了黄河冰壅水溢,泗阳县众兴镇一带万余人溺死。1843年黄河发生创纪录的特大洪水,中牟大堤溃决,堵而复决,次年底终于堵合,耗银1 190万两(15)这一金额为《清史稿·河渠志》记载的数据。而据潘威等研究,1843—1844年“中牟大工”堵口累计耗银3 000万两以上。参见:潘威,李瑞琦.清代嘉道时期河工捐纳及其影响[J].中国经济史研究,2020(6):93-101.,又一任东河总督被枷号河干。

关于“康乾盛世”转向“嘉道中衰”时期河工财政的压力,19世纪的一些清朝官员和思想家都有痛彻心扉的论述,在关于清代河政的近期研究中也颇受关注。魏源在《筹河篇》中,曾详细论述了“竭天下之财赋以事河”的状况:乾隆后期的耗费已数倍于国初,嘉庆后期的耗费大倍于乾隆后期,道光朝的耗费又高于嘉庆时期,“远在宗禄、名粮、民欠之上”。魏源将河工视为与鸦片并列的两大漏洞:“夷烟者,民财之大漏卮;河工者,国帑之大漏卮也”[48]。冯桂芬在《改河道议》中估计,嘉道两朝至咸丰之初的60年中,河工费用总计不下5亿两[51](16)王英华等估计,1821—1850年间河工费用总计耗银2亿~3亿两。参见:王英华,谭徐明.清代河工经费及其管理[EB/OL].[2021-12-29].http:∥sls.iwhr.com/history/qszn/jnwj/webinfo/2010/07/1279703213603614.htm.。这堪与庞大的军费相比:平定白莲教、捻军和太平军的3大战事总计用银约6.2亿两(17)其中镇压白莲教起义用银2亿两,镇压捻军用银10 790余万两(另有钞700万两,钱900万贯),镇压太平军用银2.8亿多两(另有钞760余万两、钱818万贯)。参见:陈桦.清代的河工与财政[J].清史研究,2005(3):33-42.。另据清末曾任山东巡抚的周馥估计,该期的岁修、抢修、“另案大工”及薪俸兵饷等各项费用每年不下一千二三百万两,而能够全部征收的“岁入”每年不过4 000万两,因此河工耗费接近财政支出的三分之一[41](18)另据陈桦研究,清代河工的“常例”支出每年占到财政支出的12%左右,兴办“大工”和“另案”的支出则经常是常例支出的数倍。王质彬等认为,嘉道时期的岁修及另案工程估计每年在700万两左右,占收入的六分之一上下,堵口耗费甚至超过年收入的四分之一。参见:王质彬,王笑凌.清嘉道年间黄河决溢及其原因考[J].清史研究通讯,1990(2):14-18.。

冯桂芬曾经强调:“大抵河务运务,至道光末年,有岌岌不可终日之势矣”。决口堵不胜堵,上下疲于奔命,如同北宋末期的形势一样,“大清”已经背不动黄河。在1855年(咸丰五年)铜瓦厢决口之后,忙于战事的朝廷再也无力应付,终于决定放下这个巨大的“包袱”。此乃黄河的第六次大改道,它结束了727年的南流期,往东北方向重归渤海,形成了今天看到的“现代黄河”。

关于黄河重归北流后的状况,可以参考夏明方和贾国静等的研究。黄河重归北流后主要为害于山东的西部和北部,在改道后的56年中,山东境内有52年出现了溃决,总计263次,平均每年有4.7次决口、17个县受灾[52-53]。原来的河道很快干涸,成了今天仍能看到的“废黄河”,江南河道总督及其所辖的道-厅-营-汛机构随后撤销,东河总督也于1902年裁撤,治黄事务改由河南巡抚兼办。地方勉为其难,水患更加频繁。到了“中华民国”时期,更频繁的战乱加剧了黄河泛滥的频繁:在1912—1948年的37年间,总共有30年发生决溢,其中1933年的决溢出现在104处[11]152。至于1938年的花园口决口,作为黄河泛滥史上的重要事件,已经属于常识,勿用赘述。