低年级汉字字义教学中的思维方法探究

2022-05-05沈浩

沈浩

【摘要】理解字义是识字教学的核心。传统课堂中的字义教学存在方法单一、未充分调动学生思维等问题。我们应该根据汉字的不同特点,选择恰当的思维训练方法,帮助学生主动思考,积极探索,真正掌握汉字字义。

【关键词】字义 活动 思维方法 思维导图

【中图分类号】G623.2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2022)03-0190-03

汉字是低年级语文中最重要的教学内容之一。音、形、义是汉字的三要素,对于音,部编版一年级上学期教材中安排了专门的拼音学习单元,学生进入一年级便会进行专门的拼音训练。形,则会在学习写字时得到充分训练。相比前两者,字义受到的关注似乎要少了许多。其实,字义是汉字的灵魂,其掌握程度关系到对汉字的运用,是汉字教学中的重要部分。

一、传统字义教学的缺陷

传统的汉字教学中,老师经常采用的是加一加、减一减、组词、联系上下文理解或调动学生的生活经验等方法。这些方法操作起来比较简单,学生很容易掌握,但在实际教学中仍存在许多缺陷。

(一)没有触及汉字本义

汉字的字义分为本义和引申义。引申义指的是在本义的基础上引申发散出来的意义。汉字的引申义丰富多彩,千变万化,这也造就了汉字繁荣的景象,但若追本溯源的话,这些引申义只有一个源头。因此,学习汉字的字义,如果不把握住本义,便会犹如无本之源,让人难以理清头绪。传统的加一加、减一减等识字方法,只是让学生关注了字形,并没有触及到字义。这种机械性的加减方法,就算掌握得再熟练,对于学生理解字义的帮助也不大。组词法也是如此,它的本意是想通过调动学生的生活经验来理解字词。不过每个学生的生活经验并不相同,由此带来的词汇量必然也有所不同。况且从他们生活中生成的词语,本质上还是纷繁复杂的引申义。因此,在这些识字方法的引导下,学生对汉字的本义长期以来都只是浅尝辄止,无法打下牢固的基础。

(二)不符合儿童的身心特点

儿童的特点决定了他们更加喜欢形象化的事物,更加期待活动性强的课堂环节。而传统的识字课堂往往缺少能让孩子们动起来的课堂环节,大多只强调训练学生的观察能力,经常要求学生多看、多想和多说,可是对学生来说只有语言必然是枯燥乏味的,长期缺少趣味性也必然会降低学生对汉字的学习热情。另外,作为世界上独有的表义文字,象形和会意都是汉字的主要造字方法。可以说生动有趣是汉字与生俱来的特点,尤其是汉字的甲骨文字形,犹如一幅幅生动有趣的图画,十分吸引学生的目光。传统的识字方法如果忽视汉字的古文字形,在生动性上必将大打折扣。

(三)没有转变学生的学习方式

《语文课程标准》明确指出:“学生是学习和发展的主体。语文课必须根据学生身心发展和语文学习的特点,关注学生的个体差异和不同的学习需要,充分激发学生的主动意识和进取精神,注意置疑问难,切磋学习,倡导自主、合作、探究的学习方式。”在这几种学习方式中,探究是学生学习能力和学习动力的重要体现。要想培养学生的探究能力,必须让学生有探究的兴趣、探究的方法以及展示探究成果的平臺。而传统的识字课堂上因为没有展示出汉字博大精深的魅力,且学习方法过于枯燥单一,所以很难引起学生的探究兴趣。在探究方法和展示探究成果平台上,传统的识字课堂也同样存在单一性和形式主义的问题,尤其是过于强调书写的笔顺和字迹的美观,经常把识字课上成了写字课,那些对汉字字义感兴趣的学生,自然也就失去了展示其探究想法和成果的平台。

二、字义教学中常用的基本思维方法

我们的汉字教学如果不发生有效转变,不仅会使学生丧失对学习汉字的兴趣,把学习汉字当成一种负担,而且会导致学生对字义的理解不够,从而影响他们的汉字使用能力。为此,我们必须寻找新的方法来帮助学生学习汉字,尤其是在理解字义的领域。以下这些思维方法或许是个很好的选择。

思维并非高年级学生所独有,对于低年级学生来说,要掌握观察、比较和分类等基本思维方法并不难,教师可以利用这些基本的思维方法帮助他们理解字义。

象形字脱胎于图形。古人用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征具体地勾画出来,就成了后来的象形字。所以,象形字的形不仅与义紧密相关,同时也是理解字义的思维起点。低年级儿童以具体形象思维为主,他们对图的感知优于对抽象文字的感知,因此,我们可以指导学生在图形的帮助下利用观察法掌握象形字的字义。观察是思维的窗口和起点,是大脑思维对外在客观世界的信息搜集活动。部编版一上识字单元的第四课就是一个很好的观察活动案例。本课不仅出示了“日、月、水、火、山、石、田、禾”八个生字,而且在每个生字旁都配了相应的图片和甲骨文字形。因为图片、甲骨文字形和现代字形间高度相似的关系,学生通过观察很容易就可以发现它们之间的相似性,理解字义也就水到渠成了。

思维不能止步于观察,我们需要在观察中结合比较与分类、抽象与概括、演绎等思维活动,这样学生才能在活动中增强思维能力。所谓比较,是在头脑里确定事物之间共同点和差异点的思维方法。通过比较可以帮助我们更深入地认识事物。汉字字义教学中也可以用到比较法。如何区分形近字一直是一个学习难点。例如“免、兔”这组形近字,因为字形太过相似,学生在书写和运用时经常出错。究其原因,还是在于学生对字义的理解不够深入,不明白每一笔在该字字义中的意义。针对这个症结,我们应该指导学生通过比较找到关键点,然后对症下药。例如在教“兔”的字义时,我们可以让学生比较“兔”与“免”的不同之处,在学生通过比较找出关键的那个点画后,再让学生观察兔子的图画,引导学生明白那个点画代表的就是兔子的短尾巴。学生在加深对字义的理解之后,书写起来自然就不容易出错。

说完比较,就不得不提分类。分类是以比较为基础的,它是一种按事物属性的异同把事物分为不同种类的思维方法。对汉字进行分类的做法由来已久。东汉许慎的《说文解字》就把所有汉字按照540个部首进行了分类,原因就在于同部首的汉字字义间存在相同点或紧密联系。我们现在的字义教学依然可以采用这种方法。部编版一上语文园地五“我的发现”这一版块中,出示了“花、草、莲、苹”和“树、林、桃、桥”这两组字。虽然这八个字学生在之前已经分开学过了,但是像这样按部首分类集中出示,可以进一步加深学生对它们字义中植物属性的印象和理解。不仅如此,分类法对学生去理解还未学过的汉字也有重要作用。部编版一下语文园地八“我的发现”版块中,出示了“蝴蝶、蜻蜓、蚂蚁”这组词。虽然这六个字学生之前都没学过,但是一旦按类别集中出现,学生就很容易能猜出它们与昆虫有关。这也能体现分类对于理解字义的积极作用。

三、让字义在思维中内化、清晰

随着年级的升高和识字量、阅读量的提升,汉字学习的要求也会越来越高,观察、比较和分类等基本思维方法将会无法满足这些日益增长的需求。而且随着学生学习能力的增强,他们也不会再满足于只掌握这些简单的思维方法。为此,如何采用合适的思维方法帮助学生进一步内化掌握字义、梳理字义间的关系就显得十分必要。

(一)依托活动启迪思维,促进字义内化

心理学家皮亚杰说过:“思维就是操作,思维是内化的动作在头脑中进行。”低年级学生的心理特点也决定了他们更喜欢一些能够亲自动手操作的活动,而非单一枯燥的书面知识。因此,在汉字字义教学中,我们也必须开展一些操作性较强的活动来启迪学生的思维,以此加强学生对汉字的理解,促进字义内化。

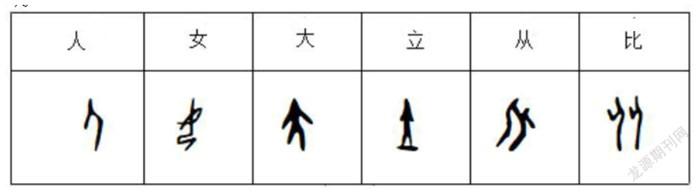

模仿是对特定能力、特定优点的结构进行观察、分析并复制的过程。可以说,模仿就是学习和适应的过程,这个过程的每个环节都离不开思维。部编版一上教材中出现了“人、女、大、立、从、比”这六个生字,以下是这六个汉字的甲骨文字形:

通过观察这六个字的甲骨文字形我们可以发现,这些字的本义都与人体的不同姿态有关,例如“女”是双手交叉半蹲形,“大”是双臂张开站立形,“从”是后人跟从前人形……根据这些甲骨文字形,学生完全可以模仿出它们的动作,通过模仿,他们已经在无形中进行了观察、分析、复制等一系列思维操作。随着模仿动作的完成,学生已经清楚地知道这些人在做什么,内化字义的目的自然也就达到了。

对于一些动作类汉字,我们仍然可以借助模仿活动理解其字义。以“友”字为例,虽然学生对这个字已经比较熟悉,但通过模仿,依然可以起到加深认识的作用。“友”的甲骨文字形象是顺着一个方向的两只手。学生只需和自己的同桌模仿着握握手就会明白,好朋友之间是要及时伸出援手互相帮助的。一个简单的模仿动作,一下子就把抽象的“朋友”概念具象化了。此外,因为动作类汉字的词语十分丰富,教师如果在学生理解字义的基础上及时拓展相应的词语,学生的思维将得到进一步迁移和发散,对字义的理解也将进一步深化。例如“及”字,“及”的甲骨文字形象是一只手抓住了一个人的腿,模仿过的学生肯定会对“抓”这个关键动作印象很深,有了这个体验,再去理解其“从后头追赶上、抓住”这一字义就会水到渠成。如果再将字义放入词语中去理解,此时他们将会明白,“及格”就是抓住了合格线,从后头追赶上了前面的人自然也就是“来得及”。

制作和绘画也是很好的活动。在讲解武器、工具等器物类汉字的字义时,我们可以让学生尝试亲手制作这些器物。制作器物的过程,本身就是一个不断观察、比较和模仿的过程,也是将静态图片具象化、可视化的过程,学生甚至可以在制作的过程中加入自己的理解和审美从而将其变成一个创造性的过程。与制作类似的方式还有绘画。在进行天象地理、花木鸟兽等自然类汉字字义的教学时,因为不方便将其具象化,我们便可以用绘画来代替。这些活动的开展,激发了学生的兴趣,促使学生在活动中思考和理解。只有这样,字义才能真正内化到学生心中。

(二)用思维导图梳理引申义

在汉字漫长的发展过程中,有些汉字一直保持了它的原有意涵。例如“人”字,在甲骨文中它就是一个清楚的人形图案,直到现在,“人”字依旧保持了原有的含义。像这类字义保持不变的汉字,学生理解起来就比较容易。但这类汉字的比重并不大。在上千年的发展和完善过程中,汉字除了本义,还在此基础上产生了许多引申义。引申义的出现丰富了汉字的内涵,同时也导致了一字多义、古今异义等情况的出现。例如“向”字,其甲骨文字形象是一座房子上的窗戶,因为窗户有朝向,所以后来就在“窗户”的本义上引申出“朝着、对着”的意思,这就是引申义。可以看出,虽然引申义带来了字义数量上的增加,但这些引申义并非胡乱引申,而是与本义之间存在一定的思维联系。可惜的是,我们现在的字义教学中没有帮助学生梳理这些思维联系。正是因为这种思维联系的缺失,导致了学生在记忆和理解一字多义时遇上困难。部编版小学语文从三年级开始就出现了小古文,里面有许多一字多义、古今异义的字,这些字的字义往往是学生理解古文的最大障碍。面对意涵丰富的字,只有整理好字义发展的思维和脉络,才能帮助学生更好地掌握。

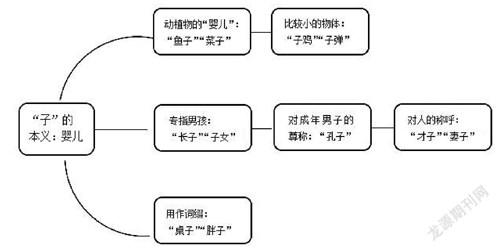

思维导图就是一个整理思维、梳理脉络的好工具,它是一种将思维形象化的方法,是表达发散性思维的有效图形思维工具。部编版一上语文园地三“字词句运用”版块就是通过思维导图的方式呈现了关于“车”的三类词语,从而让学生体会到了“车”字的丰富内涵。

要想让学生理清各种字义间的思维联系和脉络,最关键的是要让学生明白各种字义间的引申关系。部编版小学语文四上第八单元《王戎不取道旁李》一课中有“看道边李树多子折枝”一句,里面的“子”就是一字多义。我们以“子”字为例。“子”的甲骨文字形象是襁褓中的婴儿,本义是小孩。因为动植物也有“小孩”,所以“子”被引申出“菜子”“鱼子”等词语。又因为人和动植物的孩子体型都比较小,所以“子”又被引申用来表示小的物体,如“子鸡”“子弹”等。像这样梳理出各个引申义间的思维关系后再画成思维导图,学生才能真正理解并掌握。

识字需要借助活动,理解需要主动思考,我们在进行字义教学时不妨尝试一下这些思维方法和活动,让学生在思考中真正理解,在理解后得以品味汉字的深厚文化内涵。

参考文献:

[1]杜芸.小学低年级识字教学中融入汉字文化的策略研究[D].上海师范大学,2019.

[2]王紫娟.小学低年级识字教学中汉字文化的融入策略研究[J].试题与研究,2021(17):175-176.