新旧人教版必修模块中实验类栏目表现形式的对比分析

2022-05-05步欣宇廖志刚马亚杰

步欣宇 廖志刚 马亚杰

摘要:基于“普通高中化学课程标准(2017年版)”中关于实验内容的变化,以新、旧人教版高中化学教科书必修模块中所涉及的实验类栏目为研究对象。从数量、内容、呈现方式等方面进行比较分析,总结其实验类栏目功能性的变化与发展,为有效开展基于素养培养的实验教学提供理论支撑。

关键词:化学实验;教科书;化学核心素养;实验教学

文章编号:1008-0546(2022)05-0078-07中图分类号:G632.41文献标识码: B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.05.017

实验教学是高中化学教学的基本组成部分,按照普通高中化学课程标准(2017年版)(以下简称新课标)的要求,本次课改要突出强调以“素养为本”的教学,开展多元化探究活动[1]。本文就新、旧版教科书中实验相关栏目的设置、项目内容、活动设计各方面进行全面的对比分析,以探讨化学教科书必修部分实验内容的变化,其将有助于深入了解新版教科书对于实验内容的编排特点和写作意图,此有助于在实验教学中更有效地实现以“素养为本”的实验教学。

一、新课标关于实验要求的相关变化和调整

对比17版课标和03版课标,新课标更加重视科学探究及实践活动,强调实验探究教学应保证实效性。新课标将03版课标化学1中的主题1和主题2整合成必修课程的主题1,细化成5个二级主题。17版课标的内容要求中新增了学生必做实验,同时学习活动建议中列出实验及探究活动。这部分内容可以看作是将03版课标“活动与探究建议”中“实验”和“设计实验”活动的系统化和结构化[2]。并新增了关于实验的学业水平要求,明确了学生应达到的知识水平和学科核心素养的等级水平,有助于教师更好地把握教学程度和制定渐进式培养方案,从而可有效地落实化学课程教学的素养目标。

二、新旧教科书实验内容栏目的比较分析

新版化学必修教科书中化学实验内容主要出现在“实验”“探究”“实验活动”三个栏目。“实验活动”为新增栏目,另外旧版教科书中的“科学探究”栏目更名为新版教科书中的“探究”栏目。

1.新旧人教版教科书实验栏目数量的比较

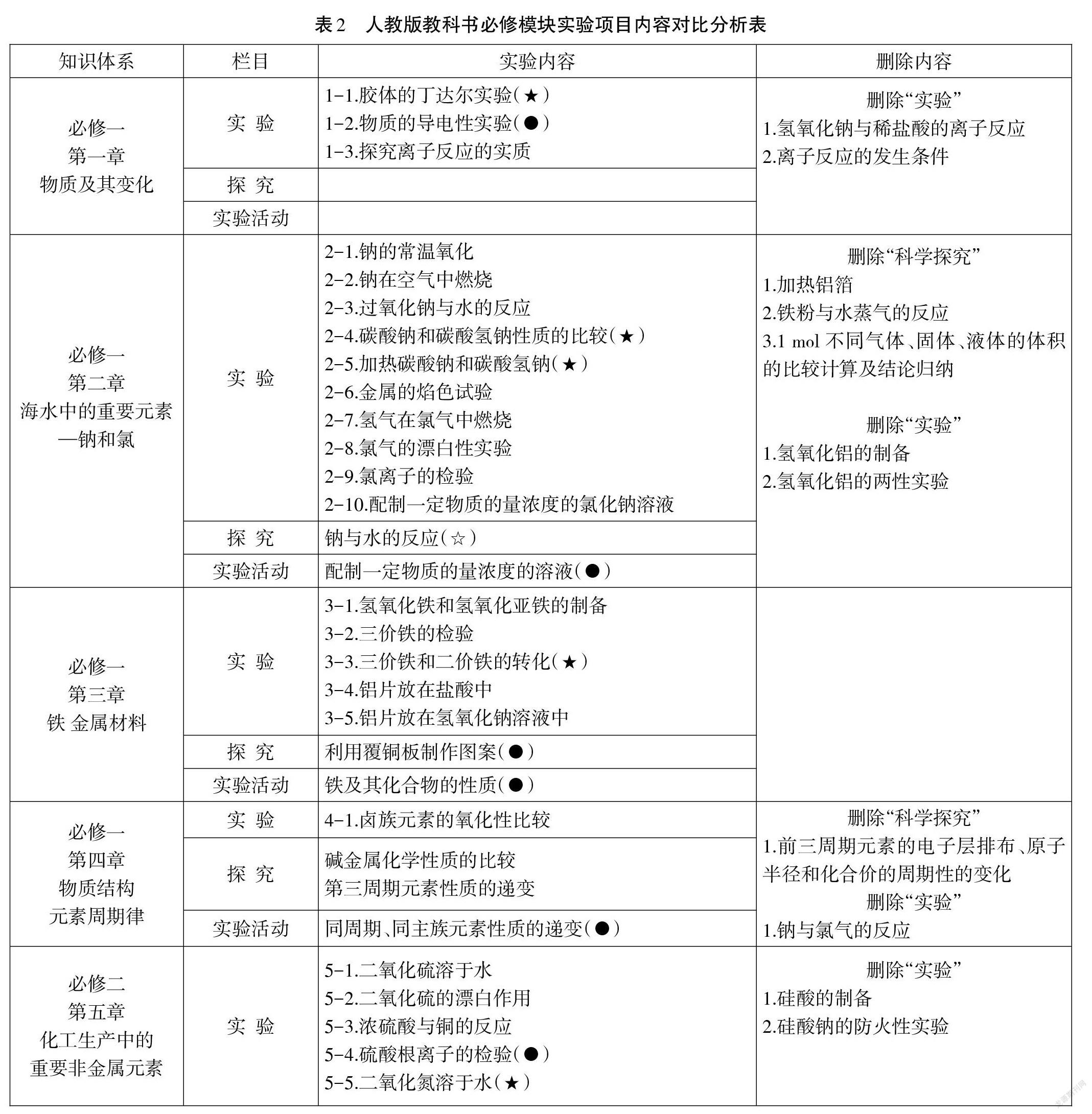

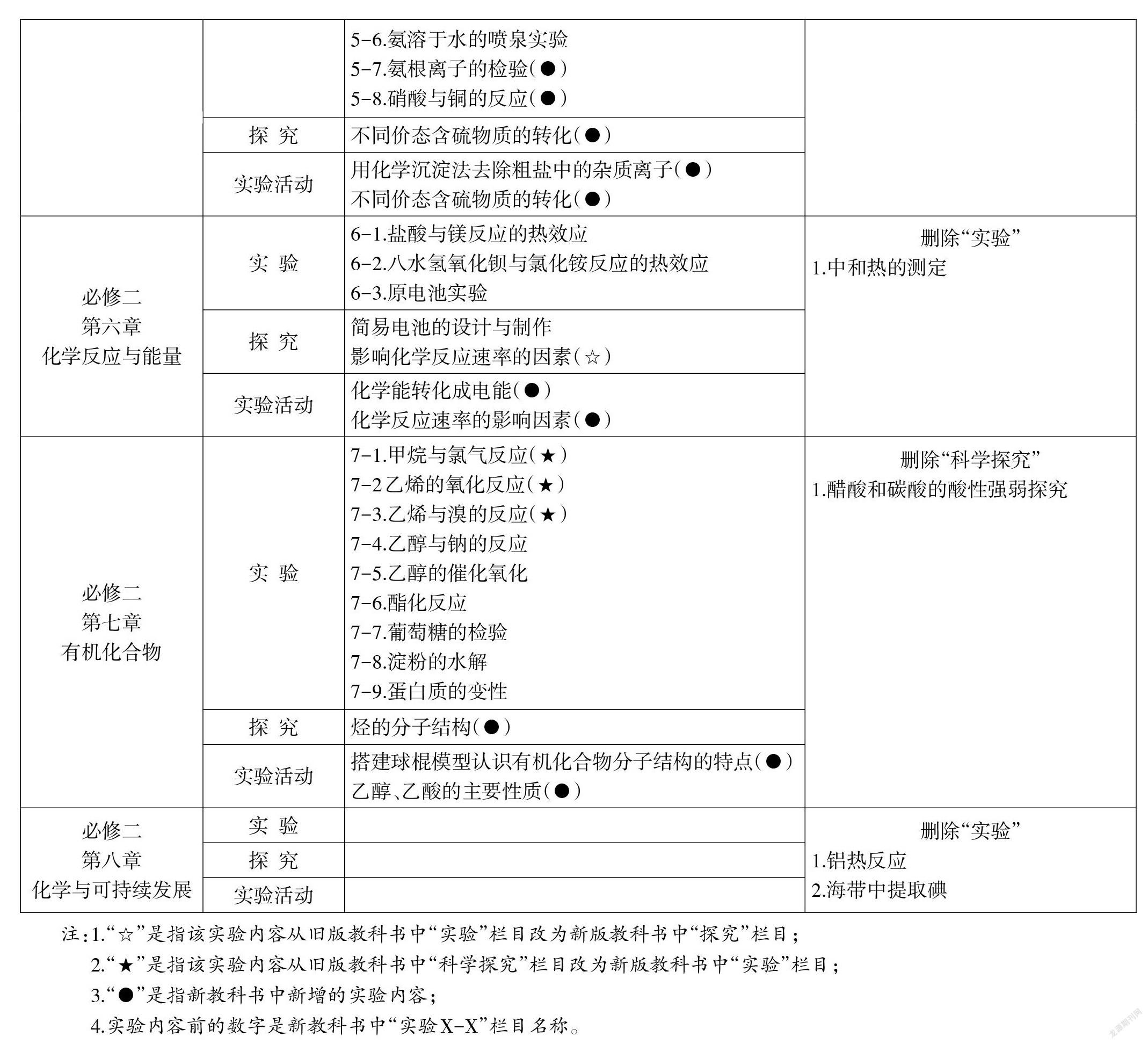

对新旧高中化学教科书必修模块中实验部分的内容进行对比分析,其各主题实验内容项目对比分析结果见表1。

通过表1数据可知,新、旧教科书中各类实验总数分别为56个和55个,总体数量虽无明显改变,但结构性调整幅度却很大。其中,“实验”栏目实验数目无明显改变。“探究”栏目项目总数则明显减少,究其原因主要是删除了缺乏探究价值的实验,或将其编排至“实验”栏目中,探究项目的实效性更加突出,且更重视探究的过程化和探究性。新增“实验活动”栏目共有9个实验,实验主要以实践性内容为主,更突出项目的设计性、综合性、实效性。

按照新课标中必修课程内容所划分的五大主题进行统计,主题四中关于有机化合物的实验数量明显增加,增加的内容可有利于向选择性必修3的衔接;主题五化学与社会发展中实验内容减少,主题重点更倾向于“科学态度与社会责任”维度素养的培养;其它主题的实验数目没有明显改变。

2.新旧人教版教科书实验栏目内容的比较

从必修模块实验内容的变化情况的统计分析可知(见表2),实验内容变化很大。

由于课程标准中内容体系的调整,对“过滤”“蒸馏”“萃取”基本实验操作不再要求,另外,无机部分铝、铜和硅及其重要化合物,有机部分苯等知识不再做明确具体要求。知识内容总量有所减少,相同知识内容中实验内容的比例则相应增加。新版教科书中新增了16个具有探究价值的实验内容,将“影响化学反应速率的因素”等2个实验由简单的模仿实验变成完整的独立探究,学生可以通过更加积极的探究活动,促进学生“科学探究与创新意识”维度素养的有效发展,使“探究”栏目更加精准且探究水平更加深入。

“探究”栏目呈现更加系统化。栏目由【问题与预测】【实验和观察】【分析和结论】和【问题与讨论】等环节构成。教师可引导学生自主完成实验全过程,提出问题并预测实验现象,设计实验方案,观察、对比并描述实验现象,推断实验结果,思考并讨论“异常”现象并进行误差分析。从而,亲身经历实验操作,留给学生更多独立思考的机会和空间,促进学生学科素养的发展。

三、新旧教科书中实验设计的比较分析

实验编排的严谨性和专业性会直接影响学生對科学探究的认知和参与程度。新版教科书在实验设计和表述上发生了很多变化。

1.实验的试剂及用量的变化

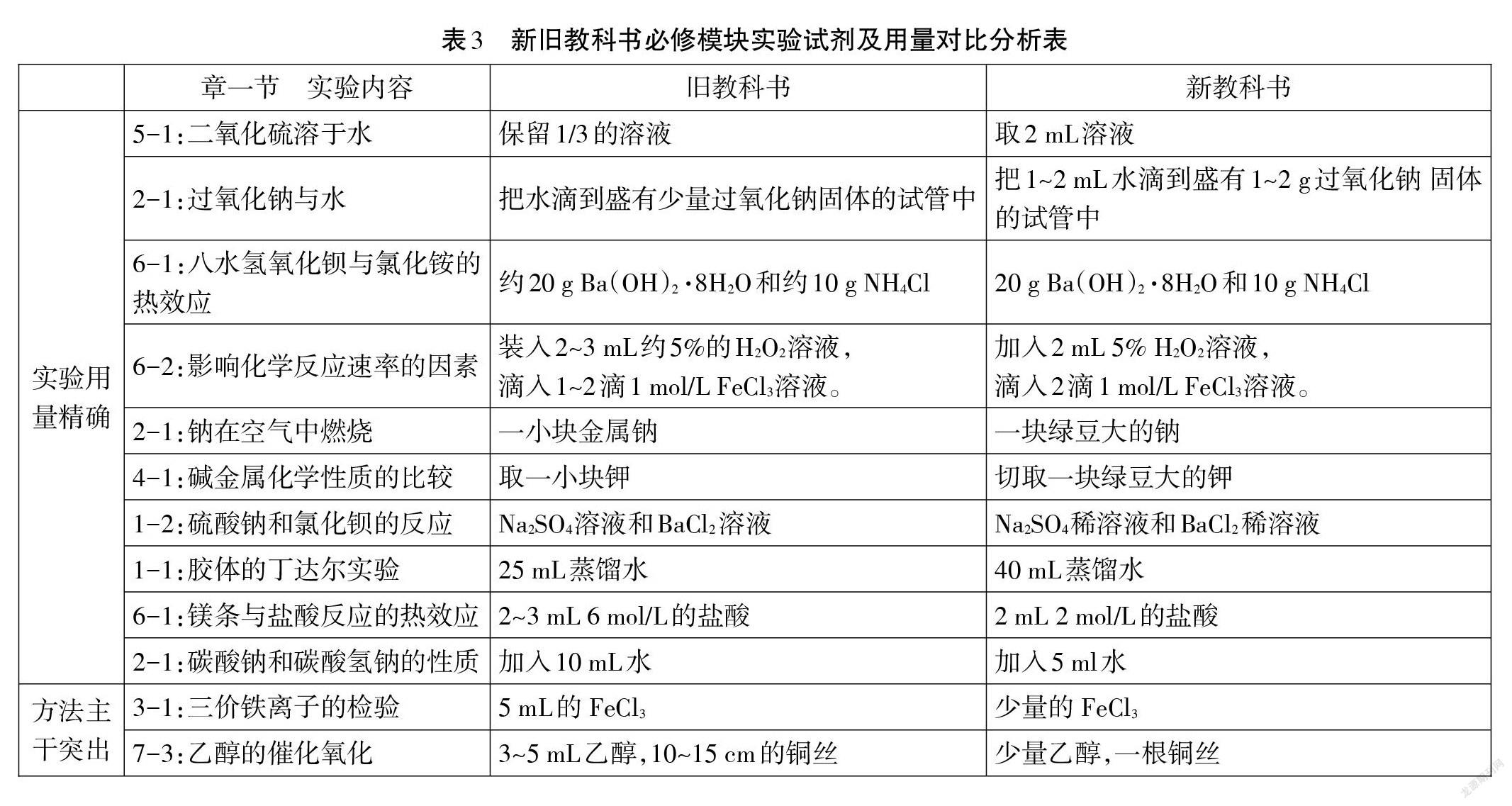

在实验设计中化学试剂的选择和用量会直接影响实验现象及结果,新教科书必修模块共有12个实验的试剂及用量发生改变,具体变化见表3,其主要变化趋势表现为:

(1)精确实验用量。新教科书中共有6处将“少量”“约”等模糊不定的用量表达更改为更明确精准的说明,试剂用量定量化,突出实验探究的严谨性,以帮助学生掌握严谨的科学方法,形成求实的科学态度。同时,改变了4个实验的试剂用量,遵循化学实验的直观性原则,试剂用量精确化,使反应现象更明显,结果更准确,如“测定盐酸与镁条反应的温度变化”实验中将盐酸浓度更改为2 mol/L,可以减慢化学反应速率,便于观察温度计示数变化。另外,将实验试剂调整到恰当用量,可以节约试剂,减少废弃物产生,有效贯彻“绿色化学”思想,提升学生生态意识[3]。

(2)突出方法主干。新教科书明确体现出“抓核心思想”的实验设计思路,辩证地看待多实验变量,重点关注核心因素对实验的影响,引导学生展开辩证的结构性思维,分清主次抓住重点;如定性实验就无需准确要求试剂的浓度。另外,部分实验中改变了原有的实验试剂,如在“卤族元素的氧化性”的实验中,将“NaBr溶液和 KI溶液”改为“KBr溶液和 KI溶液”,使用相同的阳离子溶液,可以控制次要因素,减少干扰因素。这些变化可以引导学生科学方法的使用,促进学生化学“问题解决”方式和习惯的改变。

2.实验仪器及操作的变化

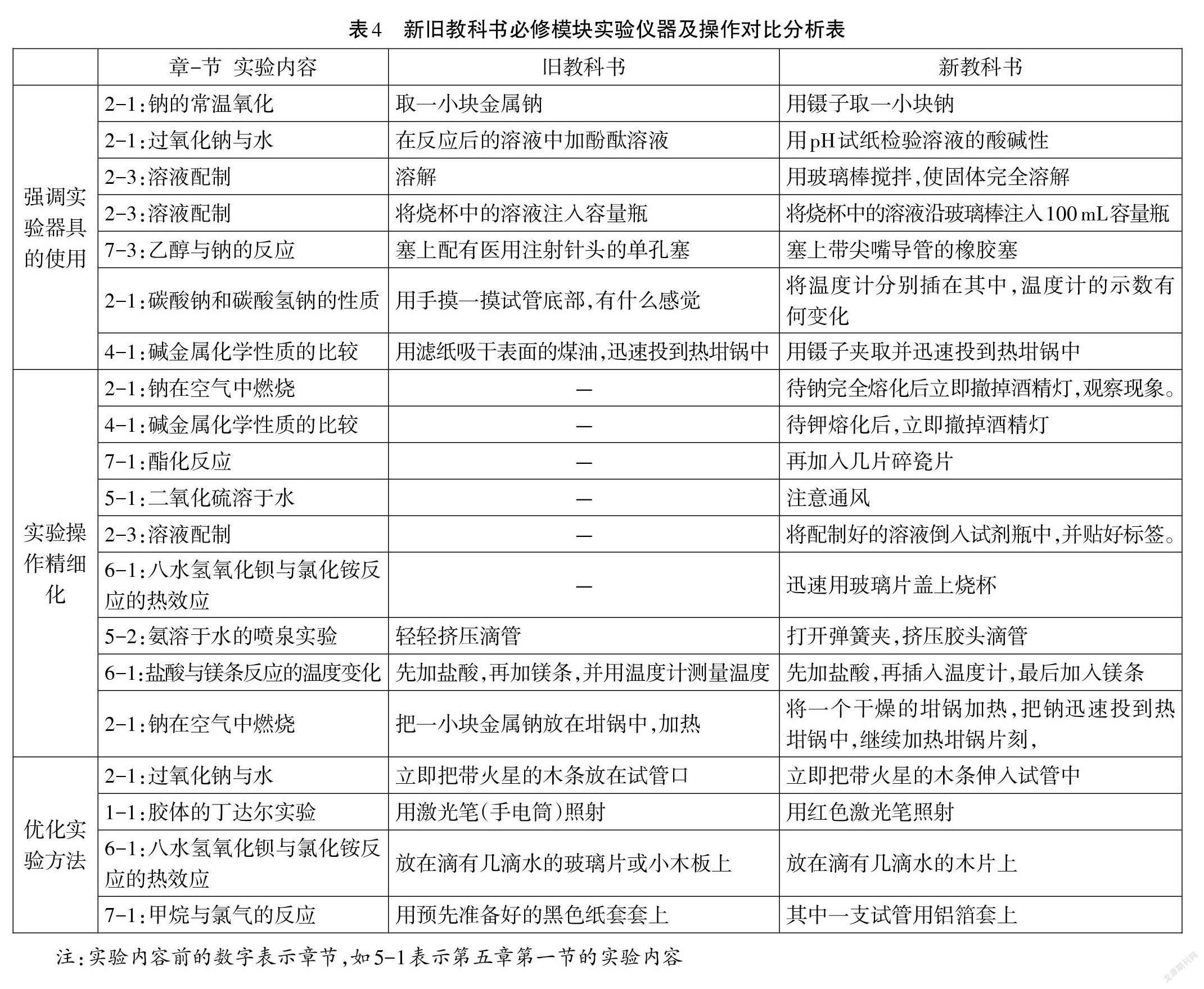

教科书中实验操作的规范化必然会成为学生的参照模版,有助于学生实验操作习惯的养成与优化。新教科书必修模块中的实验仪器及操作的内容变化见表4,其变化主要表现为:

(1)强调实验器具的使用。新教科书中共有7处强调化学工具的使用,其中包括明确使用仪器的规格和对应操作工具的使用方法。如用镊子取用药品,溶解时用玻璃棒搅拌,移液时用玻璃棒引流,用温度计测定温度变化,科学合理使用化学仪器符合化学实验的安全性原则,有助于学生实验操作的规范化。

(2)实验操作精细化。新教科书中共改变9处实验操作;其中新增7处,新增操作中4处强调实验安全教育,3处完善原未提及的实验操作;另有2处优化了实验操作顺序。在“吸热反应与放热反应”实验中“迅速用玻璃片蓋上烧杯”和调整温度计的插入顺序,都是为了减小热量损失,减少误差使实验结果更准确。重视操作细节有助于学生养成安全意识和严谨求实的科学态度。

(3)优化实验方法。化学实验教学的重要原则之一是在实施时切实可行[4],新教科书中共有4处通过改变实验仪器及操作而优化实验方法,这样改进可以减少其他非核心实验因素的干扰,提升课堂演示实验的成功率。

四、新旧教科书中实验呈现方式的比较分析

1.“教科书用字”的变化

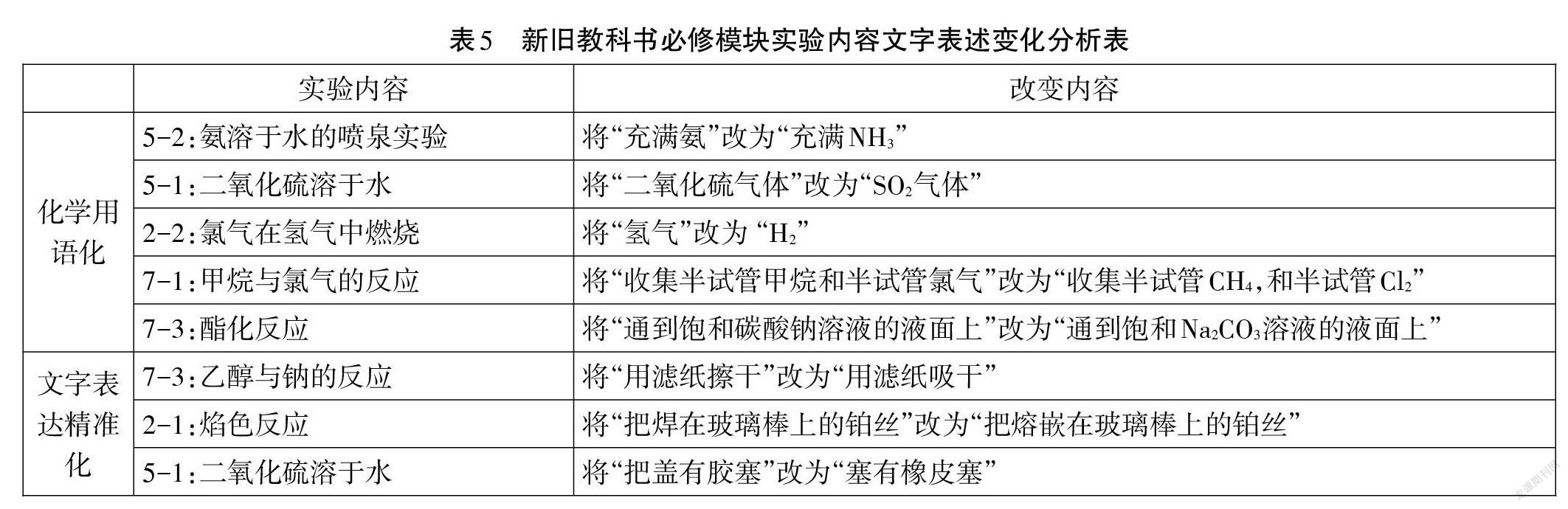

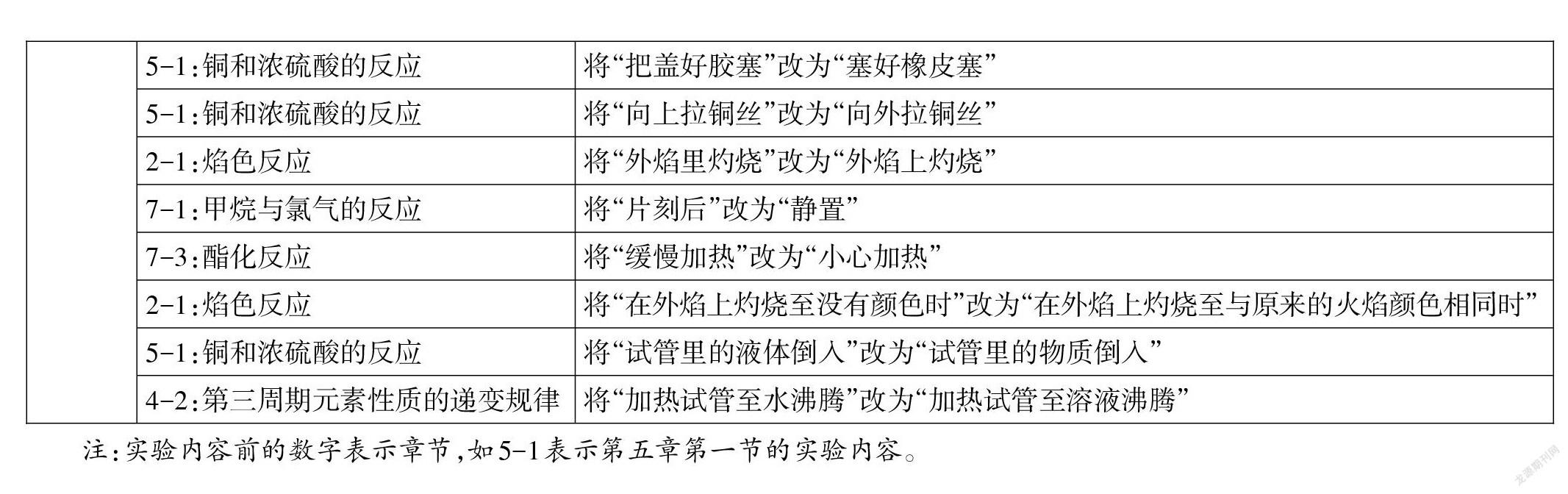

新教科书中改变实验陈述的语言共16处,涉及12个实验,具体变化见表5,虽改动仅有几字之差,但教科书表达的设计理念却截然不同。

(1)化学用语化。新课标的课程目标中提出要能运用符号表征物质及其变化。新教科书中实验药品不再用文字来表述,而是用化学式。规范了元素符号、化学式等化学用语的使用,这一改变可以强化学生“宏观辨识与微观探析”素养水平1 的培养。

(2)文字表达精准化。新教科书中共改变4处操作的行为动词,2处操作的方位副词。“静置”“小心加热”2处操作指示性更清楚,“溶液”“物质”等3处语言的描述性更准确。

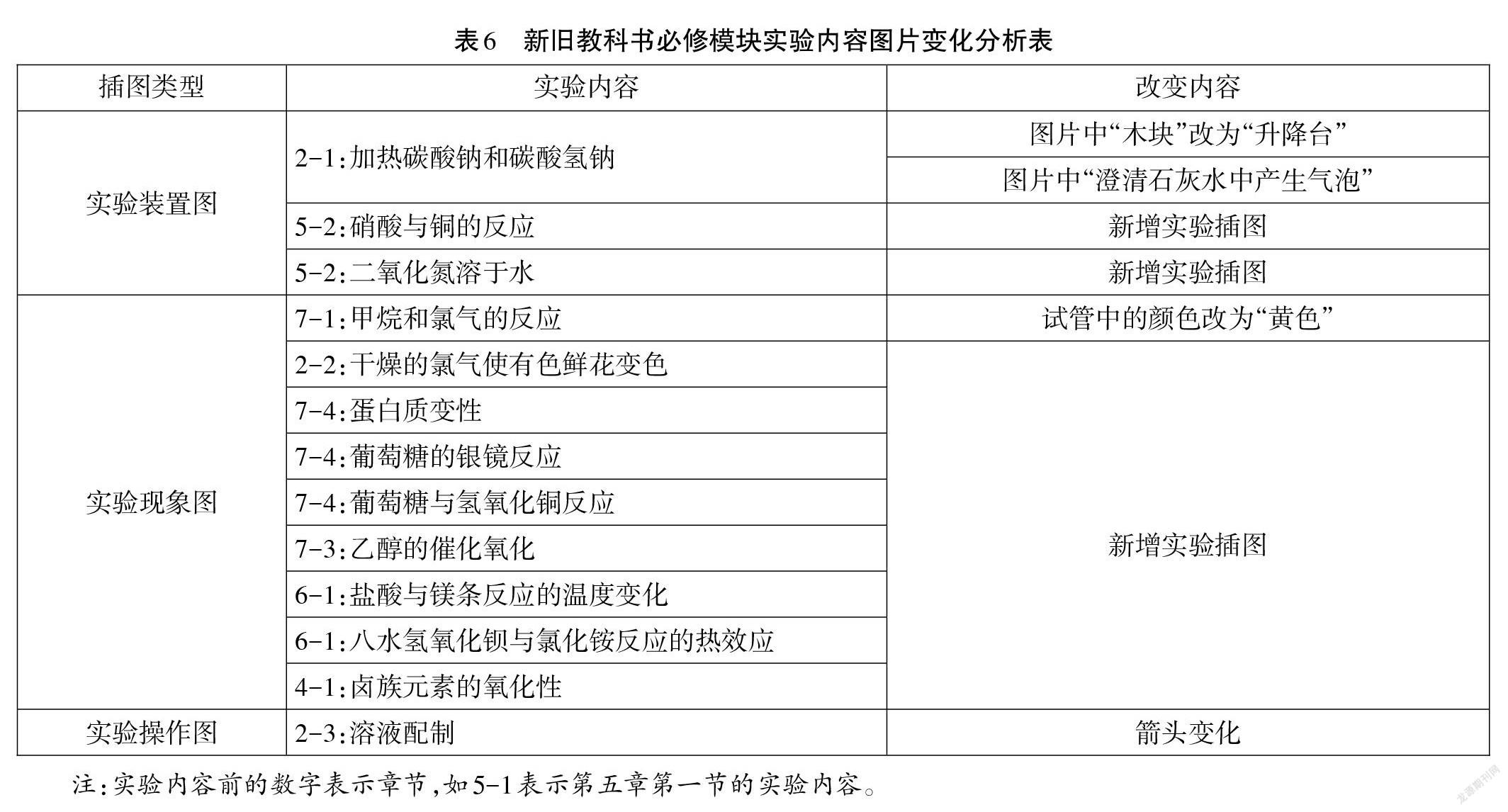

2.“教科书图表”的变化

(1)增加实验插图。新教科书中关于实验的插图共有14处改变(见表6),新增实验插图包含8 幅实验现象图和2幅实验装置图,另有4处插图细节更改,体现出插图的知识传递和演示的重要功能。图文并茂不仅增强了可读性[5],还有助于丰富学生对实验现象的感知,加强学生的感性认识。同时对于没有条件做实验地区的学生来说,教科书中插图亦是为其提供实验感知信息的有效且重要的渠道。

(2)删除实验记录表格。从增加现象插图、删除记录表格来看,新教科书的实验重点不局限于得到实验现象,更加重视实验的设计和探究全过程,另外旧教科书中实验表格只包含现象、结论、方程式的栏目,并且在教科书中所占篇幅比例过大。在使用新教科书时,教师完全可以根据学生实际的认知水平和心理发展水平自行设计制作实验记录本,让学生书写实验报告并记录探究过程中所遇到的问题,提升“科学探究与创新意识”维度素养的水平要求。

五、新旧教科书实验内容功能的比较分析

基于以上人教版新教科书必修模块中实验类栏目呈现方式变化的研究,可以表现出基于化学核心素养培养的实验教学改革的趋势。同时,可以反映出基于核心素养培养的实验设计更加注重兴趣驱动、方法引导、知识认知及实验探究功能的发挥,表现出如下的变化趋势。

1.认知功能有效强化

化学实验可以提供事实依据、检验化学理论,有助于学生通过视觉认知加深对理论知识的理解和记忆。人教版新教科书的实验编排着重强化了化学实验的认知功能,删除了部分无法有效提供化学认知事实的实验,如氢氧化钠与盐酸的反应无法直接证明离子反应的发生。钠与氯气的反应无法直接证明氯化钠中存在化学键等,因此被删除。另在关键性知识结点增加了实验,帮助学生更加有效地进行知识建构,如新增的实验“物质的导电性实验”,可帮助学生“电解质”概念的形成;以及新增的12幅实验现象图都为学生提供更加直观的实验结果认知。精准的文字表达和规范实验器具使用都将提升认知功能的准确化。实验表述表现了两个价值趋势,从化学课程观的角度突出了实验的“学术化”,从学生发展角度更突出实验的“人性化”,从而为化学实验认知功能的拓展提供了有效途径。

同时,教材中规范的化学式、元素符号等化学用语的使用,有助于学生实验认识与结果表征的化学用语化。精确实验用量和精细实验操作可有效促进实验教学中知识培养向学科素养培养的转化。从知识认知的结构化,到方法认知的模型化,为实验探究水平的提升奠定了基础。

2.探究水平明显提升

新版教科书中实验活动探究层次明显提升[6],调整实验探究的难度,充分考虑探究价值,实现了学生作为化学实验教学的主体,构建了学生主动型的化学探究实验教学模式[7]。实验内容的设计更具进阶层次,培养目标及功能的梯度更加准确。“实验”栏目训练学生基础操作,强化基础理论;“探究”栏目要求学生注重探究过程,培养探究能力;“实验活动”则进一步要求学生从实验设计、基本操作、证据推理和总结反思的过程化综合实践。3个栏目逐层形成进阶训练,促进从基础实验到科学探究的有效过渡。探究的过程化、模式化明显提升,探究的导向性更加明确。

3.方法引导全面突显

人教版新教科书中更加强化科学使用实验方法,更新的实验设计思路和优化的实验方法都将在实际 教学中潜移默化地引导学生运用实验方法和实验思 维解决实验问题。如新增实验“硫酸根离子的检验”和“氨根离子的检验”为培养学生动手能力,训练实验 操作技能;新增实验“不同价态 S 的转化”促进学生“宏观辨识与微观探析”维度素养的培养,同时帮助学生更好地建构结构化、模型化的知识网络。充分发掘并引导学生使用教科书中的实验方法,是科学方法教育、科学思维训练、科学意识培养的有效方式,是落实“科学探究与创新意识”素养的重要手段。

4.兴趣驱动更加有效

化学实验是激发学生化学学习兴趣的有效手段,新增的彩色实验插图可通过感知激发学习兴趣;而更加生活化的实验可从情景化、应用性的经验角度激发学生的学习动机;同时,可以利用化学实验创设教学情境,提高学习的指向性,促使实验向观念形成和实践应用转化,从而激发学生思考问题的主动性。如新增实验“利用覆铜板制作图案”从生活中的工业生产为切入点,将STEM理念融入日常教学中,让学生们体会化学学科的生活化与前沿性。这种兴趣培养可有力推动学生核心素养的发展。

六、结语

人教版新版教科书必修模块中的实验类栏目在数量、内容、设计、呈现、功能等方面进行了系统变化,化学教师应明确实验教学要紧紧围绕学科核心素养,将新教科书中的变化理念融入课堂教学,使课堂教学改革紧随时代发展,落实“素养为本”的育人目标。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]李倩,王倩,梁强,万延岚.对《普通高中化学课程标准(2017版)》与《普通高中化学课程标准(实验)》必修课程内容的比较与分析[J].化学教学,2019(3):13-18.

[3]单月英,申少华.化学教材中实验试剂量及实验插图的绿色化研究——以高中必修化学人教版教材为例[J].山东化工,2017,46(24):148-150+152.

[4]刘知新.化学教学论(第5版)[M].北京:高等教育出版社,2018:234-235.

[5]王伟,王后雄.3 个版本初中化学教科书实验栏目的比较研究[J].化学教育,2015,36(9):20-25.

[6]黄海清.人教版高中化学必修模块教科书实验活动的分析与比较——以2019年版教科书“实验”和“实验活动”栏目为例[J].化学教育(中英文),2021,42(7):8-14.

[7]张凤俊.中学化学实验改进与创新研究——评《中学化学实验研究与创新》[J].化学教育(中英文),2020,41(17):113.