新高考背景下基于“模型认知”的高三电化学复习研究

2022-05-05冯桂明陈珏姝

冯桂明 陈珏姝

摘要:新高考背景下,针对高三化学专题复习,提出四点思考:情境创设,为复习课堂赋灵性;小组合作,为复习课堂添活力;分层教学,为复习课堂要效度;模型认知,为复习课堂提高度。以“电解原理的综合应用”为例对高三化学专题复习作具体分析和阐释。

关键词:模型认知;电化学复习;电解原理;新高考

文章编号:1008-0546(2022)05-0066-07中图分类号:G632.41文献标识码: B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.05.015

一、问题的提出

1.新高考背景下高三化学不同层次班(物理类/历史类)复习备考困惑

新高考的高考科目广东省采用“3+1+2”模式(3是语文、数学、英语;1是物理和历史二选一;2是等级考科目:化学、生物、政治、地理,四选二),取消文理分科,增加了学生的选择权,期望实现学生个性化的全面发展。就广州市而言,存在着十二种选考科目的组合方式。对于选修科目的教学,主要采用流动走班制教学模式。对于等級考科目——化学,出现物理类/历史类不同选考类型的教学班,并且物理类的生源组合有物化生、物化政、物化地,历史类的有史化生、史化政、史化地等。各种组合教学班学生的能力水平、思维方式差异很大,给教学带来巨大的压力和挑战。如作为全国示范性高中的我校本届高三学生自高二分班后历次统考统改考试中,物理类与历史类的教学班化学平均成绩相差十几分甚至二十几分以上,并且,有同一老师同时任教物理类和历史类化学班的情况。那么,如何在时间紧、任务重的高三复习备考中,高效地实现分层教学,使不同层次学生的能力得到合适的发展与提升,是目前亟待解决的问题。

2.电化学专题复习中存在的问题及思考

电化学是高中化学核心知识之一,历来是学生学习的难点、高考化学的热点。其理论性强,具有诸多抽象概念,涉及的题目灵活而新颖,相关问题的解决常常需要联系氧化还原、离子反应和守恒法等知识,有很强的综合性,导致学生在电化学专题学习过程中存在较大障碍。学生由于知识框架零散,知识记忆“碎片化”,缺乏认识问题的视野和角度,缺乏分析问题的有序思维,缺乏解决问题的系统性和规律性[1]。再加上,高考试题中情境陌生化、电池装置多样化等等都成为制约学生顺利解决问题的重要因素。因此,在陌生情境、综合问题中,教会学生如何分析关键要素,建立有序的思维框架,在新高考背景下的复习备考具有重要的研究意义。

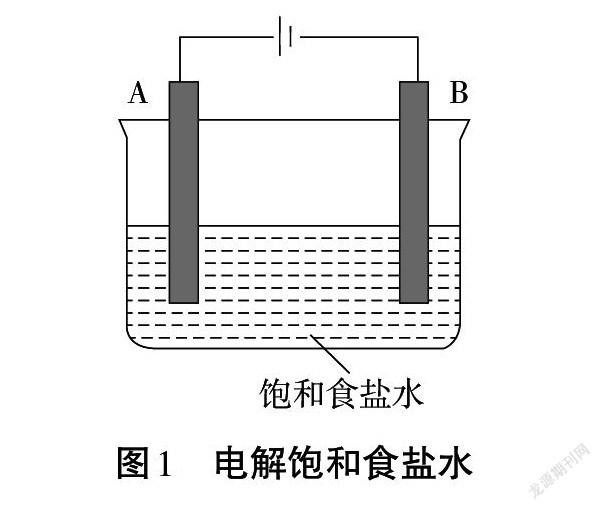

3.高考试题分析研究给电化学复习的启示

高考化学试题是高三复习备考的重要依据,对复习备考具有很好的导向性。通过对近几年高考化学全国卷及广东卷选择题电化学题的分析,可以总结出以下几个特点:电池装置新颖,问题情境多样,但设问方式较为常规。考试内容凸显基础知识,学科思维能力和核心素养。高频考点有:电极判断,电极方程式的书写,离子移动方向。题目具体的考查内容整理如表 1所示。而高考化学全国卷近几年非选择题电化学通常作为原理题或化工流程题的其中一问,主要是结合装置或工业流程的电解法物质制备,考查电极判断及电极方程式的书写等。题目具体的考查内容整理如表2所示。

通过访谈调查,学生普遍认为:电化学的题目,尤其是选择题,情境新颖、信息量大,面对新型复杂电池装置,存在畏惧心理,无从下手,思路混乱,难以掌握方法和规律。实际上,通过高考试题分析研究,不难发现电化学相关题目虽然电池装置新颖,问题情境多样,但设问方式还是较为常规的,考试内容凸显基础知识,学科思维能力和核心素养。学生解电化学题的主要障碍在于在新情境中面对新型复杂的电池装置心理负担大,解题思路混乱。因此,帮助学生克服障碍,需要帮助学生根据自身已有的知识经验,将新型复杂的电池装置化繁为简,建构自己的理解,优化解题思路,并将解题思路有序化、结构化、可视化。

二、基于模型认知的“电解原理的综合应用”教学案例

1.教学设计思路

“模型认知”是高中化学学科核心素养的重要组成部分。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年 修订)》明确提出了“通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”[2]。其更高的水平要求是:能对复杂的化学问题情境中的关键要素进行分析,建立解决复杂化学问题的思维框架,并选择不同的模型综合解释或解决复杂的化学问题。认知模型有利于微观世界可视化,抽象事物具体化。模型认知对学生建构知识,提升分析、解决问题的能力有很大的帮助。能反映知识本质的认知模型有利于学生认知结构化[3],问题解决思路化。

模型的建立需要学生根据自身已有的知识经验,利用题示信息解决新情境中的问题,建构自己的理解,并将这种理解以结构化的形式表达出来[1]。因此,基于模型认知的教学需要合理组织结构化的教学内容,包括知识框架结构化和认知思路结构化。在高考复习过程中,教师通常将教学重心放在知识框架结构化的建立上,往往忽视对学生认知思路结构化的培养,而这正是发展学生化学学科核心素养的关键。因此,在复习过程中,需要合理组织教学内容,创设真实的问题情境,帮助学生形成解决问题的有序思维与核心观念,建构认知模型[4],并帮助学生学会运用模型分析并解决具体的问题。

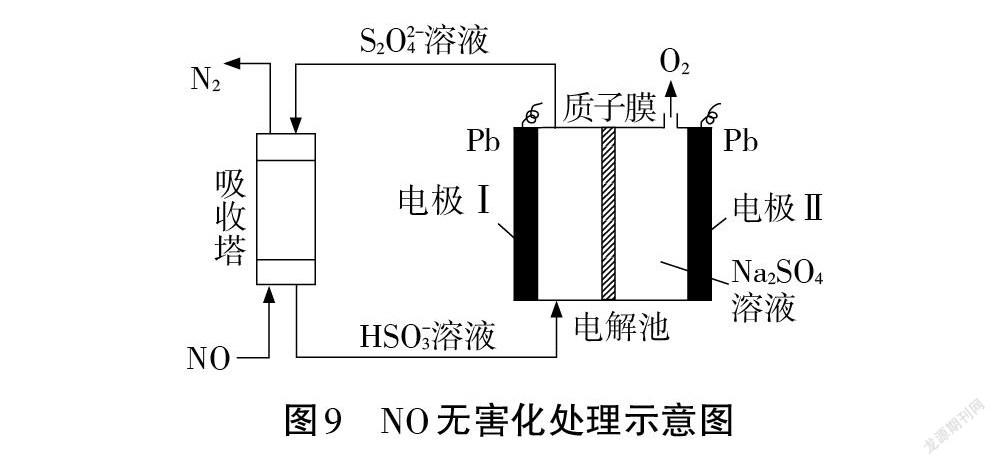

对此,笔者尝试在高三电化学复习中以氯碱工业电解饱和食盐水为问题情境帮助学生建构认知模型,建立有序的思维框架,优化解题思路,并运用模型合理设计电池,在陌生情境、综合问题中,分析关键要素,巩固模型,攻破复杂电池问题。

2.教学过程

【课前复习指引】

任务一:根据2018-2021年电化学选择题和非选择题考查内容(表1 和表2),请同学们总结出高频考点并写出复习目标。

任务二:请同学们结合电解池模型,分析惰性电极电解饱和食盐水的工作原理,写出电极方程式,找出两极得到的物质。

环节一:建立模型,有序分析电池

【情境1】氯气和烧碱是工业生产的重要化工原料,主要来源于电解饱和食盐水。

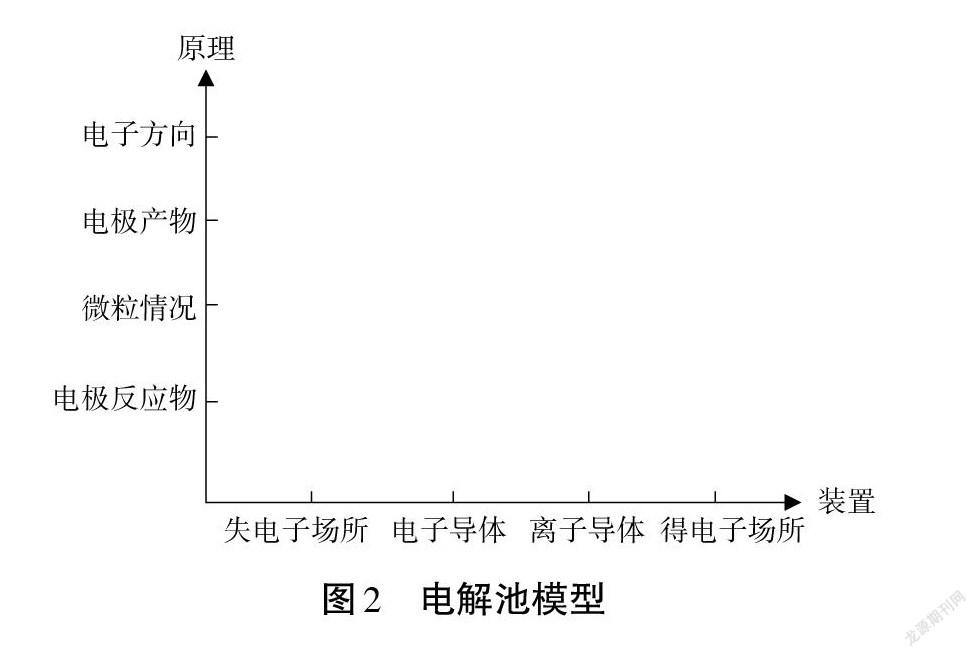

任务1:某同学设计了如图1所示装置(AB 均为惰性电极),探究氯碱工业原理。请你结合电解池模型(如图2),分析其工作原理,写出电极方程式,找出两极得到的物质。

【学生展示】分析问题解决的思路。

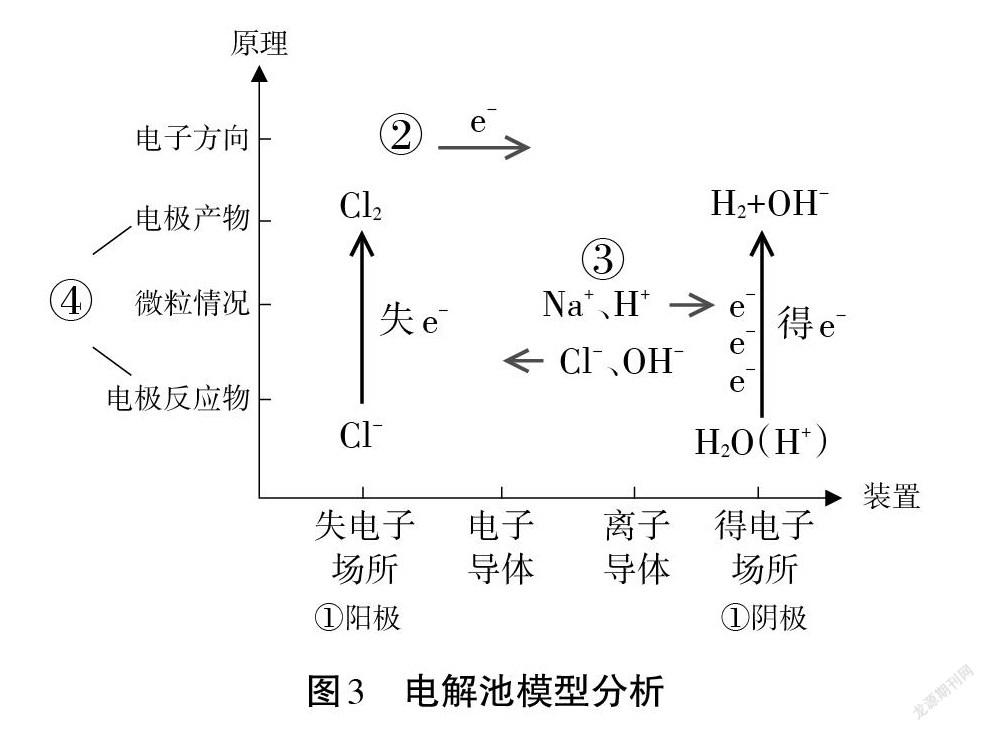

【教师点拨】我们可以结合模型,有序地分析问题(如图3)。

①首先找出得失电子场所阴阳极。②接着分析外电路电子导体中电子的移动方向。其中,电子从电源的负极流入阴极。③进而分析电解液中的微粒运动情况。由于阴极带负电,吸引溶液中的阳离子Na+和水电离出来的 H+移动过来;阴离子 Cl-以及水电离出来的 OH-则向阳极移动。④最后分析电极反应物和电极产物。还原性较强的微粒Cl-在阳极失电子产生氯气;而氧化性较强的微粒——水电离出来的H 就+在阴极得电子产生氢气,由于水电离出来的H+不断参与电极反应被消耗,因此促进了水的电离平衡,产生了OH-,使得阴极附近溶液呈碱性。

设计意图:为学生创设真实的工业生产情境,以任务驱动的方式,激发学生学习的积极性。通过提问学生,聆听其分析思路,了解学生的思维方式。并用模型將思维外显,引导学生有序地分析电池,帮助学生建立模型。

问题1:氯碱工业主要是生产氯气和烧碱,请问该装置能实现吗?为什么?

问题2:如何改进?

问题3:选择什么隔膜?

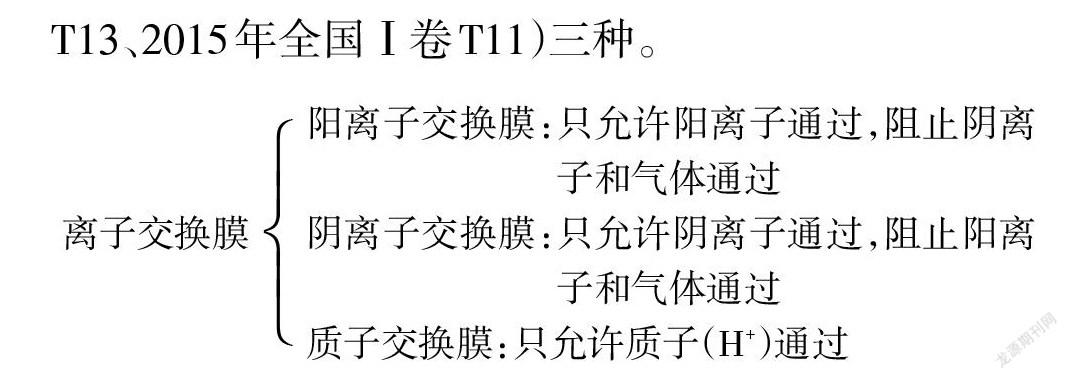

【资料卡片】离子交换膜是一种含有离子基团的、对溶液中离子具有选择性透过的高分子膜。根据透过的微粒类型,离子交换膜可以分为多种,在高考试题中,主要出现的是阳离子交换膜(如2021年广东卷 T16、2020年全国Ⅲ卷 T12和 T26、2019年全国Ⅰ卷 T12、2018全国Ⅰ卷T27、2018年全国Ⅲ卷T27)、阴离子交换膜(2021年广东卷T16、2014年全国Ⅰ卷T27)和质子交换膜(2020年山东卷T13、2018年全国Ⅰ卷 T13、2015年全国Ⅰ卷T11)三种。

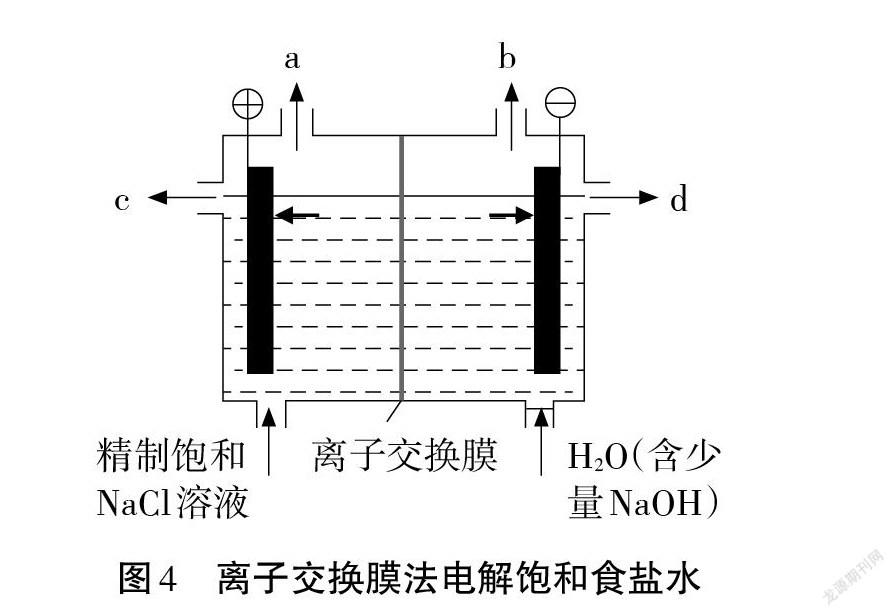

【小组讨论并汇报】图4是氯碱工业中用离子交换膜法电解食盐水的示意图。你会选择什么隔膜?你是如何分析的?氯气和烧碱分别在哪里得到?

【小结】请你总结隔膜的作用。

①能将两极区隔离,阻止两极区产生的物质接触,防止发生化学反应。

②能选择性的通过离子,起到平衡电荷、形成闭合回路的作用。

【教师点拨】隔膜的合理使用带来了巨大的经济价值!

设计意图:通过一系列问题串,以小组讨论并汇报的形式,在有隔膜的电池情境下,再次锻炼学生有序地分析问题的能力。教师可以通过学生的汇报,了解学生们模型建立的情况,思路模糊或混乱的,可以帮助其修正和建立完善的模型。通过详细介绍隔膜以及让学生总结隔膜的作用,能让学生充分认识隔膜,并了解到隔膜的合理使用会带来巨大的经济价值,培养学生的社会责任感和化学价值认同感。

环节二:运用模型,合理设计电池

【情境2】电渗析法处理含NaNO3废水。

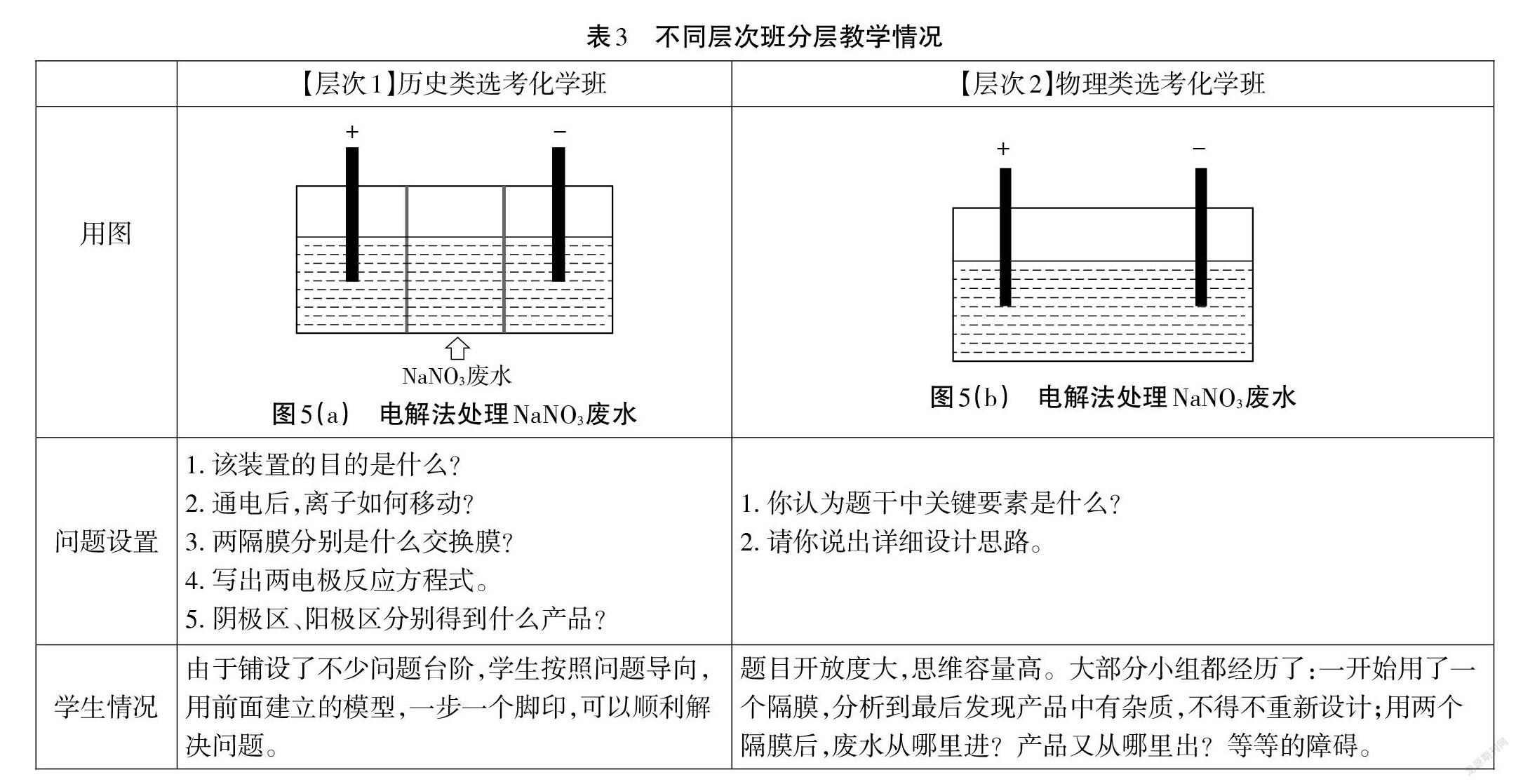

【分层教学,小组讨论并汇报】

任务2:含氮废水的过度排放会导致水体富营养化等环境问题。请你结合电解原理,在图5基础上设计一个既能处理NaNO3废水,还能联合生产硝酸和烧碱的装置。

【教师点拨】隔膜的合理使用带来了巨大的经济价值的同时,还创造了重要的社会效益!

【追问】假如你是命题者,你会设置怎样的问题考查大家?

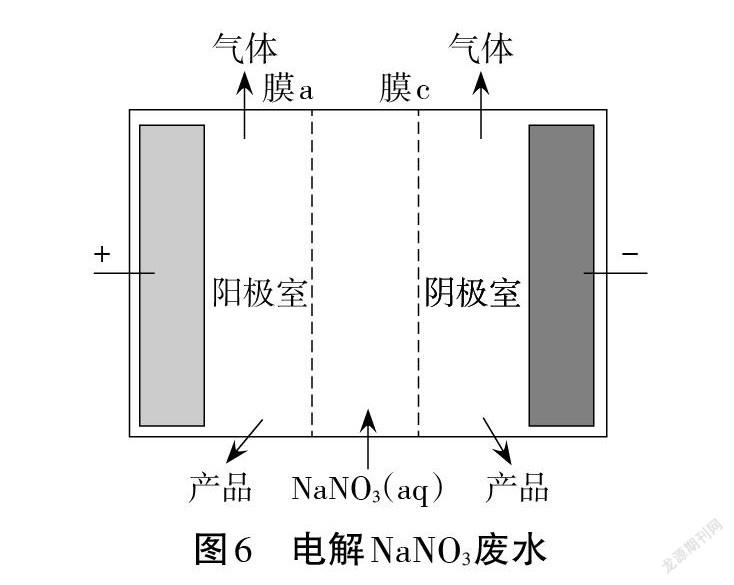

【展示】(2018·广州二模)用电渗析法可将含硝酸钠的废水再生为硝酸和氢氧化钠,其装置如图6 所示。下列叙述不正确的是( )

A.膜a、膜c分别是阴离子交换膜、阳离子交换膜

B.阳极室、阴极室的产品分别是氢氧化钠、硝酸

C.阳极的电极反应式为2H2O-4e-=4H++O2↑

D.该装置工作时,电路中每转移0.2 mol 电子,两极共生成气体3.36 L(标准状况)

设计意图:在情境任务中引导学生灵活运用模型,合理设计方案解决电渗析法处理含NaNO3废水问题。对于不同层次的学生,可通过铺设不同的问题台阶,帮助不同层次的学生发展不同层次的水平。

环节三:巩固模型,攻破复杂电池

【情境3】新型/复杂电池

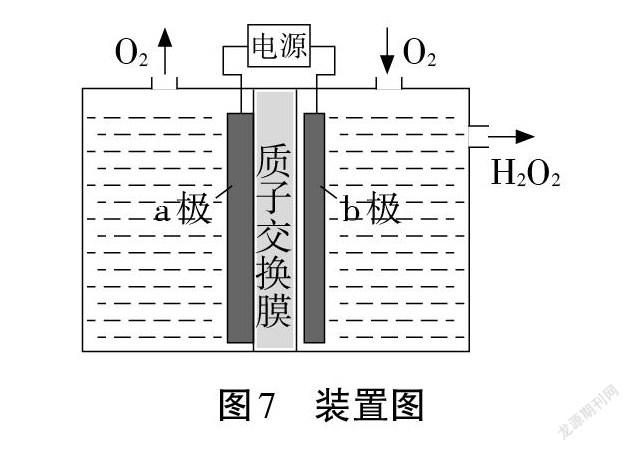

(1)(2020·山东卷)采用惰性电极,以去离子水和氧气为原料通过电解法制备双氧水的装置如图7所示。忽略温度变化的影响

下列说法错误的是( )

A.阳极反应为:2H2O--4e-=O2↑+4H+

B.电解一段时间后,阳极室的pH未变

C.电解过程中,H+由a极区向b极区迁移

D.电解一段时间后,a极生成的 O2与b极反应的 O2等量

课堂实录节选:

【A小组组长汇报】(1)选B

首先,图7有外接电源,判断为电解池。接着,看装置右边,通入 O2,生成H2O2,氧元素化合价降低,是得电子的还原反应,得电子的阴极,因此b极是阴极,a 极就是阳极,选项A有 O2生成,符合图示,正确;B项根据A 的电极反应,有H+生成,pH会降低,所以错误; C项,阳离子 H+由阳极a移向阴极b,正确;D项,O2的 生成与O2消耗应该是等量的,所以正确。

【教师点拨】对于A项的分析,请再认真分析题目的情境,看能否找到关键要素,作出更准确的解析; B 项是否漏了关键信息?碰到障碍时能否借助我们刚才建立的模型进行有序的分析?

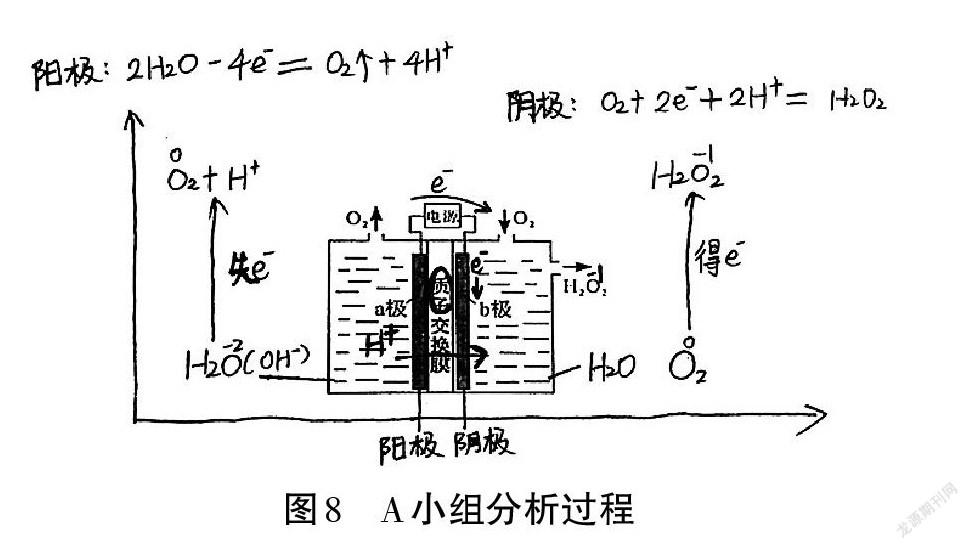

【A小组组长再次汇报】(1)选D

我们小组用电池“模型”再次分析,如图8所示。根据题干信息“以去离子水和氧气为原料通过电解法制备双氧水”得知,去离子水和氧气是原料,因此装置中的液体为去离子水。装置左边,由 H2O生成 O2,氧元素化合价升高,是失电子的氧化反应,因此a极就是阳极。装置中离子导体的移动方向:阳极吸引水电离出来的 OH-过来,放电生成 O2,促进了水的电离平衡正向移动,c(H+)增大。ab两极之间是质子交换膜,只允许质子(H+)通过,由于左边阳极区 c(H+)增大,为了平衡电荷,H+会透过质子交换膜去到阴极区。根据以上分析,结合装置中电极反应物和反应产物,写出电极反应方程式,阳极:2H2O-4e-=O2↑+4H+,阴极: O2+2e-+2H+=2H2O2。因此,选项AC正确,B 中说是“电解一段时间后”,由于H+会透过质子交换膜去到阴极区以平衡电荷的,因此阳极室pH未变也是正确的; D 联系阴阳极电极方程式,根据得失电子守恒法,阳极产生的氧气只有阴极消耗氧气的一半,D错误。

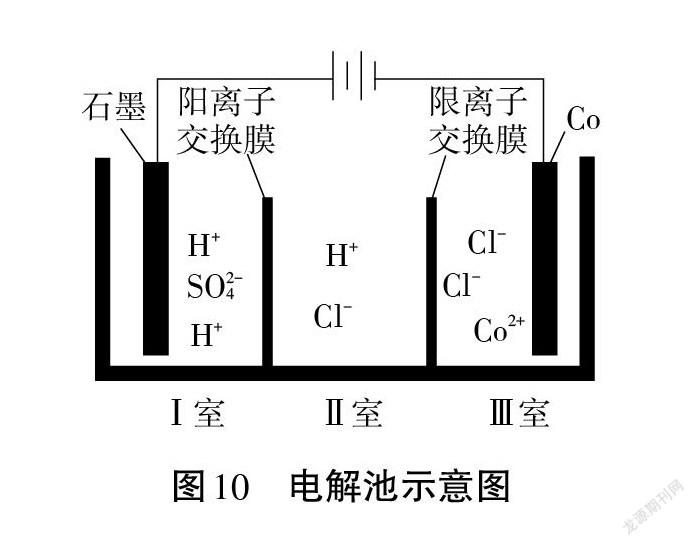

(2)(2019·广东揭阳二模改编)用间接电化学法可对大气污染物NO进行无害化处理,其工作原理如图9所示。

①电极Ⅰ为极,电极反应式为:;

②电解时H+由电极向电极迁移;

③每处理1molNO,可同时得到gO2。

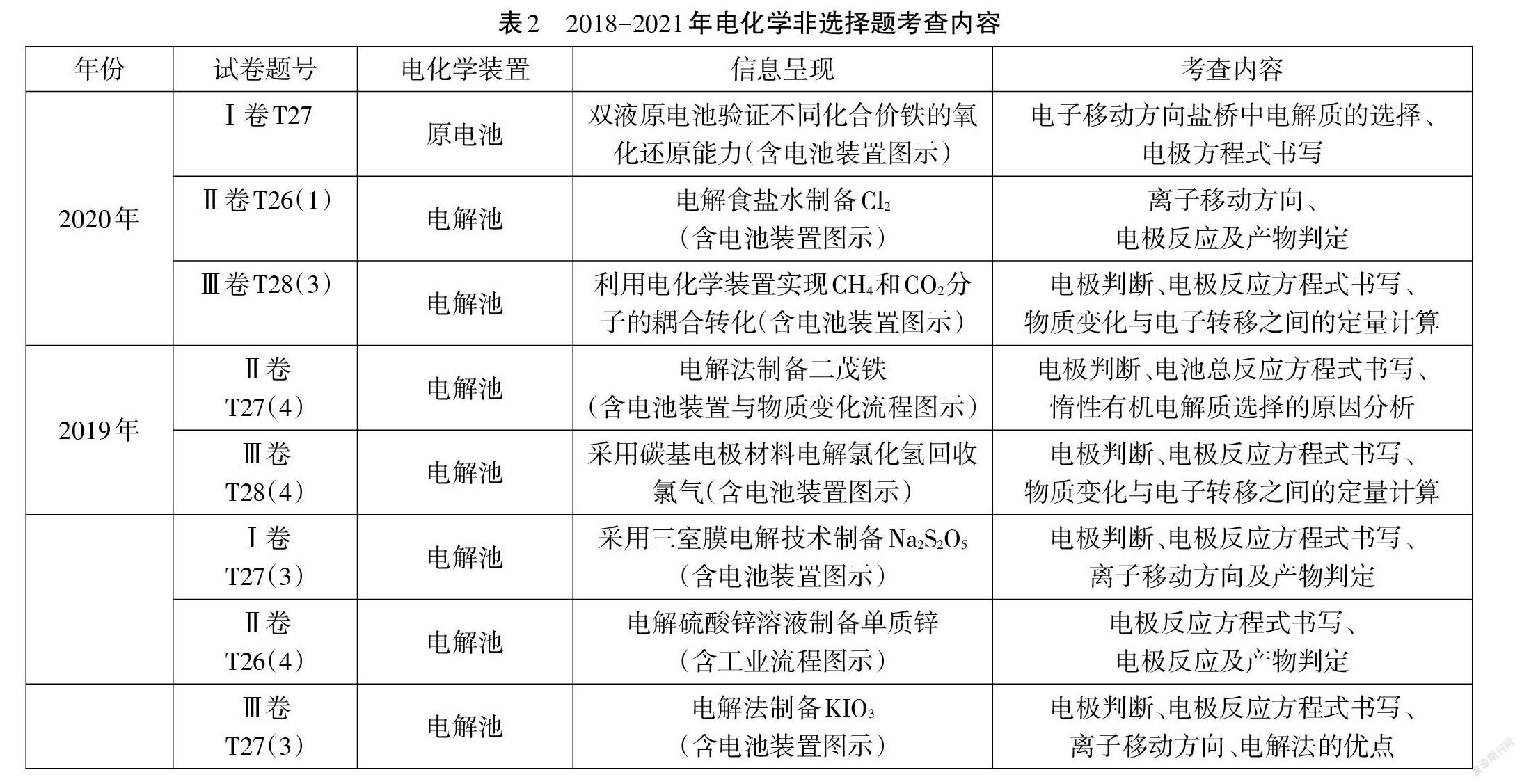

(3)(2021·广东卷)钴(Co)的合金材料广泛应用于航空航天、机械制造等领域。图10为水溶液中电解制备金属钴的装置示意。下列说法正确的是( )

A.工作时,I室和Ⅱ室溶液的pH均增大

B.生成1 mol Co,I室溶液质量理论上减少16 g

C.移除两交换膜后,石墨电极上发生的反应不变通电

D.电解总反应:2CO2++2H2O 2CO + O2↑+4H+

设计意图:在新型复杂电池装置的情境中,教会学生如何分析关键要素,建立有序的思维框架。只有将建立的模型不断地应用在新情境问题解决中,才能得到内化,从而巩固模型,促进模型认知能力的切实提升。

环节四:分享·感悟

【学生分享】请同学们通过本节课电解池的学习,分享自己的学习体会和收获。

三、新高考背景下高三化学专题复习教学的几点思考

1.情境创设,为复习课堂赋灵性

近几年高考试题把立德树人放在首位,阅读材料的选择融合五育并举,体现时代性,紧扣热点问题,凸显正确价值观的判断和追求,强调在真实情境下的教学实践。化学试题都是以真实情境设置问题考查学科主干知识和甄别学生核心能力。正如,今年广东卷的第9题(为火星探测器供电的新型全固态电池)和16题(电解制备金属钴),以及全国Ⅰ卷(电解处理冷却水)、全国Ⅱ卷(电解合成乙醛酸),这几道电化学题的真实情境,对于学生来说都充满着陌生感。

那么,如何克服这种情境陌生感所带来的心理压力,如何应对新情境下的各种问题。这必须要求我们一线教师在平时常态复习课中尽可能为学生创设真实情境,只有不断地在真实情境、陌生情境、综合问题中,教会学生分析关键要素,建立有序思维框架,才能更好地培养学生的关键能力,发展学生的核心素养,使之将来能在日新月异、瞬息万变的社会得以更好地发展。

笔者认为情境创设赋予了复习课堂以灵性,不同的情境可以引领学生往不同的方向走,教师也可以带领着学生在各种情境中过关斩将,达成目标。情境不单纯是复习的一个基调一种氛围,它更是学生能力得以锻炼的关键布阵。在复习中教师应该关注科研、生产和生活热点,创设真实问题情境,以教学主题整合考点,并设计驱动性的学习任务,组织学生开展多样化的学习活动,发展学生的核心素养。

2.小组合作,为复习课堂添活力

在复习备考中,需要老师高位引领,充分调动学生学习的积极性与主动性,少讲多练。小组合作,是学生自主、互助学习的好方式。

我们尝试在复习备考中采用小组讨论、组员汇报、组长总结等小组合作的方式,调动学生学习的积极性,增加学生的参与度,让漫长枯燥的复习备考课堂充满活力。学生在讨论中找到自己缺漏的知识点,在交流中拓展了自己的思路,在汇报中提升了自己的思維,表达总结能力也得到很好的锻炼。老师在聆听中了解学生的具体思路,可以适时点拨帮助学生优化思路,形成解题的有序思维模型。

3.分层教学,为复习课堂要效度

新高考背景下,学生选科组合多样化,各种组合教学班学生的能力水平、思维方式差异很大。在时间紧、任务重的高三复习备考中,需要教师分层教学,使不同层次学生的能力得到合适的发展与提升。

教师可以在相同的教学框架下,通过设计不同的学生活动形式或铺设不同的问题台阶,帮助不同层次的学生发展不同层次的水平。例如:对思维能力较强的物理类学生的设问上需要适当增大思维容量,对形象记忆能力较强但抽象思维能力较薄弱的历史类学生的设问需要多搭脚手架,多铺设问题台阶等。这样的复习能兼顾不同层次学生能力的发展,使专题复习更精准、高效。

4.模型认知,为复习课堂提高度

高三专题复习,需要全面透彻地研究历年高考真题及各地模拟题,探寻试题设问的相似性,总结问题解决的规律性,引导学生在对比分析、归纳总结的基础上,对问题解决过程进行有效的提炼与简化,并使之思路外显,这样才能更好地建立认知模型。同时,建立的模型需要不断地应用在新情境问题解决中才能得到内化,“建立模型”与“运用模型”要相互结合才能有效“巩固模型”,促进“模型认知”能力的彻底提升。模型也只有应用在不同的问题情境中,并不断地修正和完善,知识才能升华,思维才能提升,核心观念才能得以发展。所以,教师在专题复习中既要引导学生不断总结提炼,形成结构化的知识思路,也要带领学生学以致用,巩固模型。所以,促进模型认知的教学值得贯穿在高三化学专题复习始终。超越庞杂、零散的知识体系,帮助学生在更多的复习专题中挖掘、梳理、建构认知模型,优化专题复习思路,提升专题复习效率,在“时刻与时间赛跑”的高三复习备考中值得我们做出更多的努力。

参考文献

[1]王维臻,王磊,支瑶,等.电化学认识模型及其在高三原电池复习教学中的应用[J].化学教育,2014(1):34-40.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]林亮,朱鹏飞.电化学复习的结构化设计与实践[J].化学教学,2020(11):41-47.

[4]赵铭,赵华.“证据推理与模型认知”的内涵与教学研讨[J].化学教学,2020(2):29-33.

[5]陆军.化学教学中引领学生模型认知的思考与探索[J].化学教学,2017(9):19-23.