魏晋墓葬出土的龙虎形陶座

2022-05-04程酩茜

文 图/程酩茜

西晋墓葬出土的卧虎形陶座,身体或左旋或右旋卧于地,昂首张口,中部有一圆形插孔。东晋墓葬中亦有卧虎形陶座,常与卧龙形陶座相伴出土,形制与西晋时期略有异,虎身和龙身左旋或右旋一周,昂首张口,首尾相接。这些卧龙形陶座、卧虎形陶座被认为是帷帐座,并被看作晋制墓葬的重要特征之一。

考古发现与认识

目前出土卧虎形陶座的西晋墓葬8座,有洛阳国龙置业C7M5375 魏晋墓、北京四海庄魏晋墓、洛阳太康八年墓、洛阳东郊177 号墓、洛阳孟津三十里铺西晋墓M21、河南偃师杏园村西晋墓M34、河南荥阳苜蓿洼西晋墓M18、洛阳孟津三十里铺西晋墓M116 等。因陶座动物造型特征不明显,发掘者对陶座的命名尚不统一,称为卧狮、卧虎或卧兽,实际造型并没有明显区别。

南京地区东晋龙虎形陶座的考古发现和相关认识分为三个阶段:第一阶段,以1955 年发掘的幕府山M1、1964年发掘的富贵山东晋墓、1972 年发掘的南京大学北园东晋大墓为代表,因无前例,发掘者对龙虎形陶座性质的判定没有可靠的依据,猜测其为插烛或镇墓之用。第二阶段,以1981 年发掘的中央门外汽轮电机厂东晋大墓和1982—1985年发掘的幕府山南麓M3、M4 为代表,发掘者将其判断为墓中支撑帷帐或步障所用的陶座,蒋赞初先生也持此观点,阮国林先生在《谈南京六朝墓葬中的帷帐座》一文中认为龙虎形陶座为帐座,对后来的研究影响较大。第三阶段,以2001 年发掘的郭家山温氏家族墓M10、M13 为代表,随着考古资料的积累,部分学者对龙虎形陶座性质的认识发生转变,王志高先生认为龙虎形陶座可能为陶灯,温氏家族墓的发掘者也将其判断为陶灯,韦正先生也提到过这一观点。刘振东先生在《新见汉晋南北朝时期的帷帐》一文中对龙虎形陶座的性质提出了质疑。

功能辨析

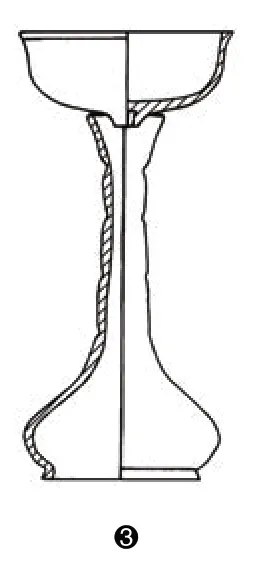

幕府山东晋墓M4 出土2 件卧龙形陶座、2 件卧虎形陶座,圆形底座正中有下粗上细的座柱,座柱上端有子母口,陶杆下端有圆锥状榫,插于座柱内,陶杆上端插一只小盏,盏底以圆锥状榫插入陶杆。小盏下以榫插入底座的灯在这一时期多见,北京顺义大营村西晋墓M5出土灯盘底部有尖突,放置于喇叭形的灯座上。洛阳吉利区北魏墓C9M315 出土陶灯由灯盏和底座组成,灯盏底有小突插于上下贯通的瓶形灯座上。南京六朝墓葬中也曾出土这种形制的陶灯,栖霞山化肥厂东晋墓出土的一件灰陶盏下有尖突,伴随出土上下贯通的灰陶灯座,发掘者将灯座判断为帷帐座。除幕府山东晋墓M4 外,南京郭家山温氏家族墓M10 和M13 在出土龙虎形陶座和陶杆的同时,还伴随出土了相应数量的陶钵,M10 陶钵与陶杆均有黑色陶衣,应当为配套使用,亦应是灯座。

图①幕府山东晋墓M4 出土龙虎形陶座(阮国林:《谈南京六朝墓葬中的帷帐座》,《文物》1991 年第2 期)

图② 北京顺义大营村西晋墓M5 出土陶灯(《北京市顺义县大营村西晋墓葬发掘简报》,《文物》1983 年第10 期)

图③洛阳吉利区北魏墓C9M315 出土陶灯(《河南洛阳市吉利区两座北魏墓的发掘》,《考古》2011年第9 期)

图④ 南京栖霞山化肥厂东晋墓出土陶盏和陶座(《南京北郊三座六朝墓葬发掘简报》,《东南文化》1989 年第2 期)

图⑤ 颜镇之墓出土陶座(《南京老虎山晋墓》,《考古》1959 年第6 期)

图⑥ 南京郎家山东晋M4 出土陶座(《南京南郊郎家山第4 号六朝墓清理简报》,《文物参考资料》1956 年第4 期)

南京老虎山颜镇之墓出土2 件圆形陶座,座上有上细下粗的陶杆,陶杆顶端有孔,孔内插有小榫。这2 件陶座除却未贴塑龙虎,与幕府山东晋墓M4 所出极其相似,陶杆上端插入小榫的情况也与其相同。南京郎家山东晋M4 亦出土素面圆形陶座,因圹壁坍塌,墓内随葬品破坏严重,陶杆仅存一根。这种素面陶座应与龙虎形陶座具有相同的性质。

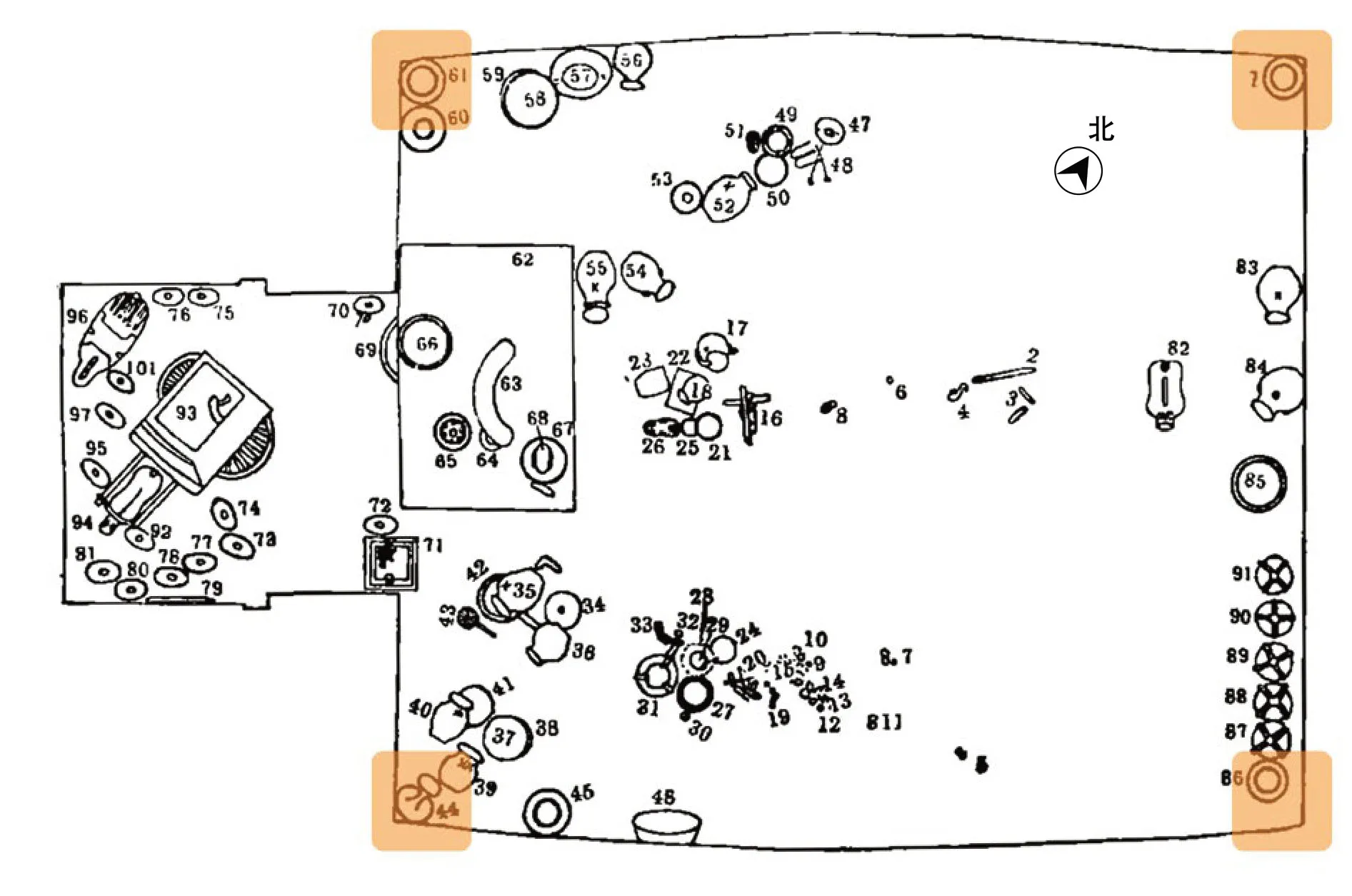

南京地区出土的龙虎形陶座除扰乱严重者外,多出土于墓室四角,如郭家山温氏家族墓M10、汽轮电机厂东晋墓、幕府山东晋墓M1,3 座墓葬出土卧龙形、卧虎形陶座各2 件,均在墓室四角。幕府山东晋墓M4 出土的陶座,2 件在墓室后两角,2 件出于甬道内,郭家山温氏家族墓M13 卧龙形和卧虎形陶座各仅出一件,于墓室前两角。吴晋时期的砖室墓常在墓室四角斜出砖角,作为灯台,上置灯盏。在未被盗扰的南京象山7号墓中,墓室四角各放置一形制相同的瓷灯,由此可以推测当时有在墓室四角置灯的习惯。另外,目前出土的陶杆最高者出于温氏家族墓M10,杆高86 厘米,插入陶座后高不足1 米,若以此高度为偌大的墓室施张帷帐,似乎不合情理,而南京大学北园东晋大墓出土的陶杆仅长64 厘米,视为帐杆也过短。综上所述,南京地区墓葬出土的龙虎形陶座应当为灯座,可溯源于吴晋墓葬墓室四角斜出羊角砖置灯的习惯。

郭家山温氏家族墓M10 龙虎形陶座出土位置(《南京市郭家山东晋温氏家族墓》,《考古》2008 年6 期)

南京大学北园东晋大墓主室东北角出土卧龙陶座一件,卧虎陶座出于侧室,与主室东北角对应的西北角出土卧羊陶座一件,头顶有小孔。卧羊插器和辟邪插器常见于吴晋时期墓葬,或于后背开孔、置插管,或于头顶开孔,但以青瓷羊多见,陶羊少见。南京上坊孙吴墓M2曾发现一件青瓷辟邪插器,出土时置墓角灯台上,插管中尚存一截白蜡,已氧化为黑褐色,此类器物应为烛台。通过随葬品组合观察,南京大学北园东晋墓中应葬有3 人,简报认为“卧龙陶座和卧羊陶座,可能分别放在男、女两具棺木的足端;卧虎陶座可能原来放在侧室棺木的足端”。卧羊烛台多为青瓷质地,该墓中却为陶质,墓中出土的辟邪烛台仍为青瓷质,陶制卧羊烛台是否与卧龙陶座、卧虎陶座相呼应,从而达到为3人随葬的目的?若此推断成立,则当为龙虎形陶座为灯座的又一证据。另外,目前所见出土卧虎形陶座的8 座西晋墓葬,陶座均散见于墓室,摆放位置无规律。南京大学北园东晋大墓年代较早,龙虎形陶座亦尚未置于墓室四角,可能因袭于西晋。

象山7 号墓瓷灯出土位置(《南京象山5 号、6 号、7 号墓清理简报》,《文物》1972 年第11 期)

西晋卧虎陶座与东晋不同,未发现插孔中插入陶杆的情况,可能直接插烛使用。从规格看,西晋卧虎陶座径为22厘米左右,通高14 厘米左右,东晋卧虎陶座径21—25 厘米,通高(虎首至座底)10.5—14.2 厘米,差别不大。

纵观西晋及东晋出土的卧虎陶座,可分为三类:第一类为虎身向一侧蜷曲,首尾不围接为圆形,插孔不插陶杆;第二类首尾相接呈圆形,插孔插陶杆;第三类为馒首形陶座,中有座柱,卧虎绕座柱盘于座上,座柱中插陶杆。

第一类最早见于魏晋早期墓葬,洛阳国龙置业C7M5375 和北京四海庄魏晋墓有出土,前者虎身较短,仅略微右蜷,虎首贴于地面,体量较小;后者虎身加长,更加蜷曲,首尾仍相离,虎首仍贴于地面,器形稍晚于前者,二者的插孔均位于虎背之上。西晋中晚期,虎身更加蜷曲,后足与前足相连,虎首上昂,插孔转移至蜷曲的中心。陶座的造型呈现越来越圆的趋势,以荥阳苜蓿洼西晋墓M18 为代表,至东晋逐渐发展出上述第二类陶座。第三类目前仅见于东晋中晚期的南京幕府山M4,为卧虎贴塑于素面馒首形陶座之上,应该是一种创新的形式。

流行始末

卧虎陶座出现的年代为魏晋早期,汉墓未见此类器形,龙虎形陶座在东晋一直使用,至南朝却迅速消失。西晋墓葬出土卧虎陶座的墓葬均为大中型墓葬,尚未发现墓主身份明确的墓葬,但可知随葬卧虎陶座的墓主应具有一定的地位与财力,而西晋帝陵是否随葬卧虎陶座,是否使用卧龙陶座尚不清楚。东晋墓葬中,被学者判断为帝陵的南京大学北园东晋大墓、南京富贵山东晋墓和南京汽轮电机厂东晋大墓均出土龙虎形陶座。幕府山一带属东晋皇室及统治阶级上层的墓葬区,幕府山M1、M3、M4 均出土龙虎形陶座,墓主可能是司马氏家族成员。被认为墓主是东晋皇室成员的南京五塘村东晋墓亦出土有龙虎形陶座。郭家山温氏家族墓、老虎山颜镇之墓也出土有陶座,温氏为北来世家大族,颜镇之也是北来显贵颜含的后人。永嘉南渡,晋室南迁,司马氏及北来世家大族承袭了西晋以来的丧葬礼俗,不仅继续使用龙虎形陶座,且使用规格得到提高,仅为帝王、皇室成员和部分重臣、世家大族所使用。

图①洛阳国龙置业C7M5375 出土卧虎陶座(《洛阳国龙置业C7M5375 魏晋墓》,《中国国家博物馆馆刊》2016 年第4 期)

图② 北京四海庄魏晋墓出土卧虎陶座(《北京四海庄魏晋墓》,《文物春秋》2014 年2 期)

图③荥阳苜蓿洼西晋墓出土卧虎陶座(《河南荥阳苜蓿洼墓地西晋墓M18 发掘简报》,《中原文物》2014 年第3 期)

南京富贵山东晋墓和郭家山温氏家族墓M10 出土龙虎形陶座还残留有口部涂朱砂的痕迹,说明其或有镇墓的目的。早期道教中的西王母形象即坐于龙虎座之上,龙虎形灯座也可能与道教有关。早期道教主要在下层流行,黄巾起义被镇压后,早期道教的一部分逐渐上层化,成为注重服食修道的魏晋神仙道教。东晋时神仙道教是上层贵族的主要宗教信仰,当时的高门贵族信奉道教的情况非常普遍,琅琊王氏、陈郡谢氏、颍川庾氏、谯郡桓氏、琅琊颜氏等大族都信奉道教。司马氏更是信奉神仙道教,东晋哀帝还辟谷服药,祈求长生。道教的上层化、高门贵族与皇室的虔诚信仰可能也是龙虎形陶座仅用于帝陵、皇室墓葬和贵族墓葬的原因之一。

及至南朝,刘裕自诩汉室苗裔,丧葬上有意割断与晋的联系,创造出异于两晋、越两晋而近汉的南朝陵寝制度。南朝陵墓的散点式分布和地面陵墓石刻源于汉代,墓室内还新创拼镶砖画,随葬品喜用石俑、石马、石墓志、石门、石案、石榻、石棺床等石质器物,不一而足。或许正由于龙虎形陶座是东晋皇室的代表性随葬品,虎形陶座也始创于西晋,处于有意弃用晋礼心理下的刘宋,放弃了龙虎形陶座。