书法艺术的形象性与韵律性

2022-05-03饶宗颐

饶宗颐

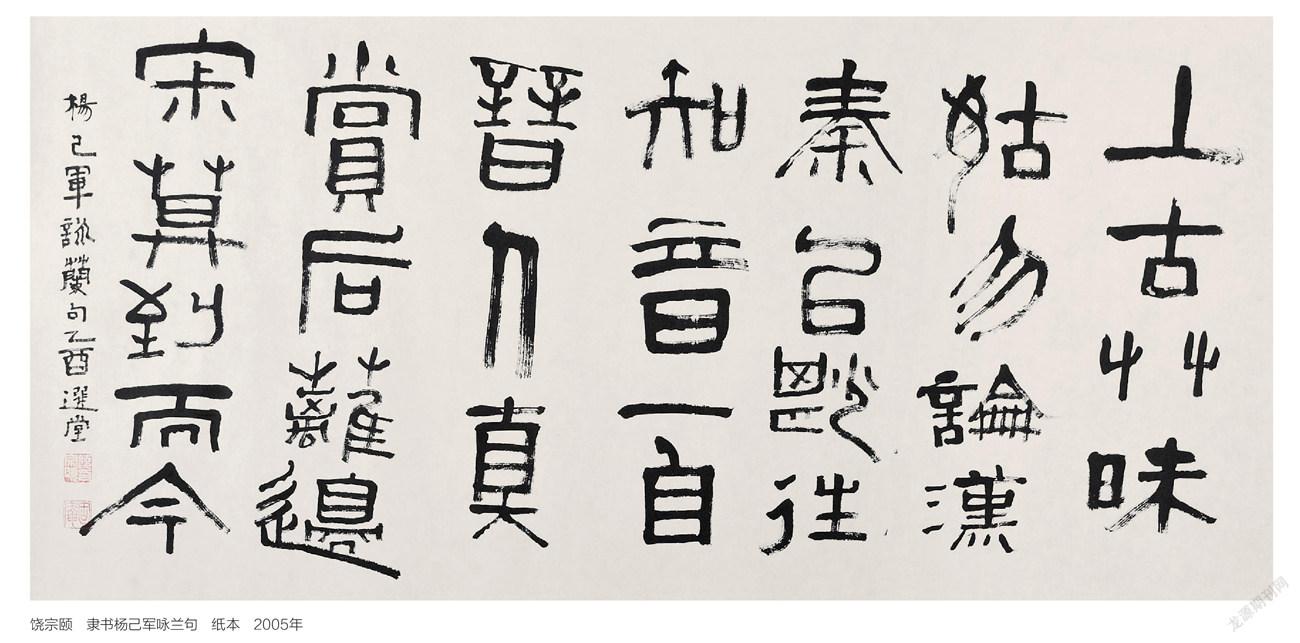

汉字是方块字,它的构成基本条件,离不了方、圆、平、直。可说全靠几根线条纵、横交错的排比,造成了书法的字阵,给人以各种各样的美感。古人对于书法,每每用行兵和舞蹈来作比方,如卫夫人的《笔阵图》,又如张旭看剑器舞而悟到为草字的要诀,这是人所习知的。

书法理论家一早就指出:“若平直相似,状如算字,上下方整,前后齐平,便不是‘书,但得其点画尔。”这种有如算子排列的书法,只能作点、画看待,根本不成书。可见书必成阵,才有行列可言,才有它的空间美。字阵的形成,主要有二桩事:一是字与字间安排的宾主行列的形式问题,这是静态;一是字与字间下笔的先后衔接和疾、徐、断、续、聚、散的节奏问题,这是动态。前者可说是形象上的处理,后者很像音乐演奏时结构上的旋律的表现。这二者即是本文所欲讨论的书法艺术的形象性和韵律性。

书法艺术的形象

书法生于线条。文字的诞生,出自笔画交错的形态。许慎《说文解字》云:“文,逪(错)画也。”正是确诂。皇古的时候,古陶器上刻画的符号像半坡时期遗物的记号,即由线条的纵横有条理地略加交叠而成。宋代郑樵著《一字成文图》,他所指出的在文字发生次第的规律,拿它来观察远古符号笔画积叠、平分排列等情状,可以得到一点初步的理解。半坡符号的笔画有肥瘠轻重之分,仔细寻其条理,已有笔势可观,可以说是书法的萌芽,以后甲骨文字完全出于刻画,正是同样的形象。

书法形构在美学上的处理,已有人做过极详细的分析。宗白华先生论书法结构,依据相传欧阳询的结体三十六法来研究,非常烦琐。我觉得这样过分详细而破碎的分析,反令人不易掌握到要点。汉字每个字的基本笔画,有所谓“永字八法”。《墨池编》载王羲之书论言执笔之法:“下墨点画,芟波屈曲。真、草皆须尽一身之力而送之。”“若作横画,必须隐隐然可畏;若作整锋,如长风忽起,蓬勃一家。......若作抽针,如万岁枯藤;若作屈曲,如武人劲弩节;若作波,如崩浪雷奔;若作钩,如山将岌岌然。”所有点、画、波、钩、点针、屈曲都是力的表现,和他在《题笔阵图后》所说的“每作一波常三过波笔,每作一点如高峰压石”完全一样,必用全力以赴之。笔力所至,要给人以奇险峻拔的感觉。单字的形态,大抵可分三式:(1)停匀式:外形四面均匀,布置谨严,晋、唐一

般正书多此类。(2)开张式:中宫敛结,长笔向四面展开,如

辐射式的结构。郑道昭《云山》诗,以及黄庭坚书体属之。

(3)侧式:局部夸张,以相承式相应的歪斜姿态取势。马王堆遣册的暴针、汉简的波发多此类,《瘗鹤铭》的结体属之。

大书法家的高度挥洒技巧,多喜欢采取后者二式,以形成他的奇姿,因为“前后齐平,便不是书”,不齐整的美成為书家的形式逻辑。

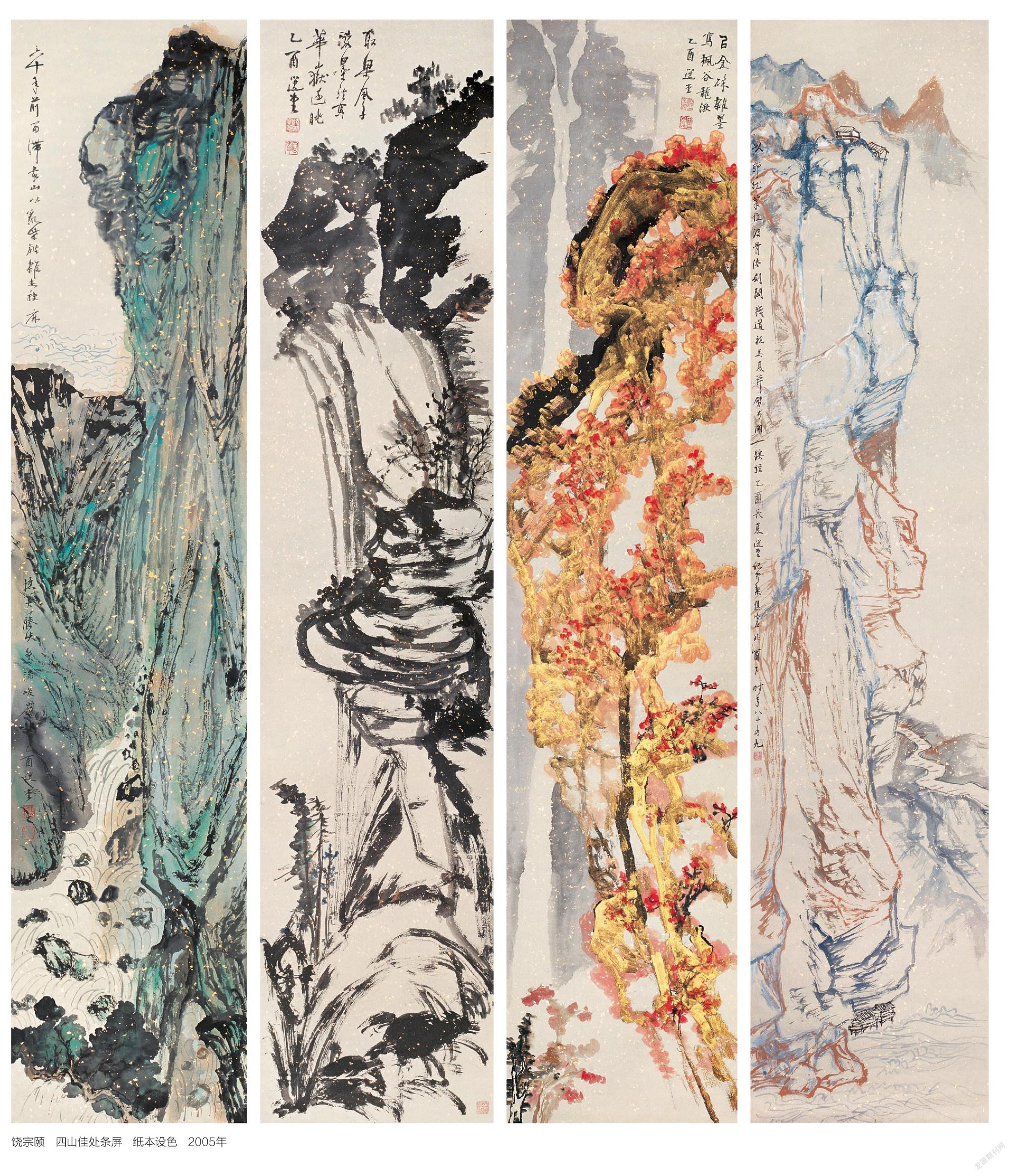

这里牵涉到中西美学上审美观点的差异。西方注重“焦点透视”,使视线集中于一个定点。音乐的节拍点和图画一样,亦是由一个定点形成声音在纵横间的数的定量关系,意味着具有立体结构的几何空间的对称轴或对称点。中国美术包括图画音乐,似乎都以“散点透视”为主,打破空间距离的对称核心,以无限的空间在线条的活动上表现活生生而充满气韵的生命力,在不齐整之美的笔画中建立和谐的秩序。绘画与音乐异轨同奔,形成低昂跌宕以及庄严雄伟的各种式样的线条美。特别书法在运笔上的提、顿、疾、徐等手法加上浓淡干湿诸墨彩,表现在线条运行的旋律,更令人感受到散点的空间美上的无限愉悦。

以线条为主体的书法艺术,便是这样建立它的散点透视,以不齐整而打破焦点的审美观,使书家摒弃算子式的呆板序列去寻求纵横驰骤、奔走龙蛇的笔势,否则过于齐整板滞,便成为“奴书”了。

在不齐整中建立和谐关系,三十六法之中,“相管领”与“应接”二法最为紧要。“管领”好像是连串累珠,使之不散;“应接”好像是宾朋杂坐,而彼此间的精神能交相照顾。这样在不相等的距离不平衡的位置的字列笔阵之中,反能产生高度稳重的骨骼和筋脉相连的感觉。米芾说“字要骨格,内须裹筋,筋须藏肉,秀润生,布置稳”。布置稳便,骨骼能立,秀润生则神采自足,书法艺术的形象性即是建立在此之上。

书法艺术的韵律

我说书法有韵律,大家也许很惊讶,也许会说这不是颠倒知觉,以耳代目?便是像所谓“感觉移挪”,有如前人说“耳中见色,眼里闻声”的故意错觉。其实不然。当代不少美学家久已指出音乐是线型的艺术,又习惯把书法的原理拿来说明中国音乐的特性,特别喜欢取古琴的音腔节奏来作比况,试看琴曲《关山月》的韵律有如线条之进行,可以明白书法与古琴都同样可用线条的韵律来寻求它的“美”所以形成的道理。由这看来,我们既可用“目”来听琴,则何妨以耳来看字?

已有人说过:“音乐是流动的书法,书法是生命的音乐,可以代表中国传统音乐的象征。因为书法是以其独特的线性艺术与中国音乐一样构成它独特的时空观。”我们看笔阵的构成,有时正如“常山之蛇”,救首救尾,自有它的韵律、节奏。西人说:“建筑是冰封住了的音乐。”我们不妨说:书法—尤其是行书、草书,是冰解冻后的长流、瀑布型的音乐。

书法艺术的韵律性要从整幅字阵的结合情形去理解,方能获知此中消息。字阵的韵律性是以“行”为基本单位。行以直行之纵线为主,因汉字是下行的,字句从上而下看,即在长卷百数十字整比成篇,亦以纵行为主体。行的离合、分布,全赖“气”以连贯之,谓之“行气”。能行气于其间,无论字体如何歪斜欹侧,大小不伦,以至草隶兼施,都能得到上下一贯(unity)。如《裴将军诗》,因其气往还能圆融具足也。书法家兼诗人何绍基之论诗,主张“气要圆”。他说:“气何以圆?直起直落可也,旁起旁落可也,千回万折可也,一戛即止可也,气贯其中则圆。”

书法艺术的行气,和诗同样有上面所述之妙处。

书法布阵的分行多主不整齐,它要“参差”,正所以取得“天趣”之美。天趣即纯任“自然”而不尚人为。以后始趋于整齐,加以人工化。我们看从殷代甲骨与铜器上的铭刻数十字,以至战国中期的楚帛书的九百字,其行气多不太齐整。字与字之间,另有一种位置组合的规律。看似散漫,但神气左右前后互为呼应。正如星斗丽天,而疏密布置,错综成文,变化无方,久看而益觉其美。古代的书法字阵,似乎以纵行、横行不分为美,我所谓书法的“不整齐”的逻辑,在这时期的字迹最能获得充分证明。728FFF21-533F-4236-8D59-7BCE81E4F887

行气与空间美的形成,最要依靠“布白”的安排。汉字结体以形声字为最多,每个单字构成的基本要素是偏旁。偏旁有上下左右之分,故字的结体可随部位加以变换。偏旁能拆散而愈觉其凝聚。王铎行草书所以引人入胜,除他的下笔驰纵,干湿兼用,神采恣肆令人生怖之外,而尤善于变更偏旁位置,字之结体有兔起鹘落之感,正以其上下相配,特有取于不平均,长条数尺,文字只二三行,而大小疏密对映成趣,此固由于行气之充沛,而“布白”之妙亦其主要原因。

一纸一幅之间,字与字之关系非常微妙,著字处为笔墨,无字处为空白,空白处有它的空间位置,其重要性不在有字的笔墨之下。有字处固重要,无字处亦一样重要,能在无字处下功夫,即能够体会到“布白”之美。长条每每书写二行或两行半,每行的起点可以齐整,但最终点必须参差不齐,以免呆板。布白功夫即从无字外的布置来处理它的空间美。玺印是书法布阵发展的另一途径,虽仅寥寥数字的结合,布白更须讲究,和书法的原理同出一辙,这里不欲细论。

空间美由行气所构成,行气要先看每行之中,字与字的距离,次看行与行间之距离。有一要:字密则行要疏。如果字与行间都是密或都是疏,便不懂疏密之美,不能曲尽字的异势了。疏密与文字书写时用笔的轻重疾徐正形成旋律之美,有如音乐变化起伏的节奉、西方音乐以大幅度的和声构成许多层次,可以有若干个八度。中国音乐如古琴是以曲调为主的单音音乐(monophonicmusic),在结构上可以有数段不同音色而实际主要是同音位的反复演奉,故难为大开大阖的表现。唯有书法艺术由于书写空间有很自由的舒展,可供书者尽量发挥。它不是只有“阶前盈尺之地”,写者大可以“扬眉吐气”,以“激昂青云”的心态去抒发他的性录与书写技巧。古代的摩崖刻石和后代的长卷,空间可以不受限制,容许书写者尽情而畅快地作大幅度的笔阵,进行他的多层次的线条之美的结合,笔触的多样变化、气力的充分表现,构成它的韵律,不啻是视觉的交响乐。特别是长卷,纸在空间上的无限,正好投入书写者精神的无限。这是中国艺术上空间美的最特色之处,可以代表中国文化博大处而不可限量的核心部分。

我们看《好大王碑》的整幅原刻本,只有纵行,奇趣横生,字与字间之欹侧顾盼,书者真能控制空间,使全石都在他的笔力笼罩之下,足以辟易万夫。又如北齐泰山经石峪的《金刚经》,字大已无法形容,气势的超迈,加上笔画有如凝铸,不可摇撼,而淋漓狼藉,绝无谨愿之态,洵为古今绝作。至于历代书法长卷的剧迹极多,如怀素白序,写到最后,忽然大叫数声,突出数行几个特大的字,如骏马脱缰,戛然而止,真是不可思议!黄山谷的《伏波神祠》诗卷,诗写完了以后,复尽兴加上跋语,一写便廿八行,每行三字四字五字二字不等,尽量表现不整齐之美,而叩其韵律,都是非常合拍子。而成为特异的节奏。明代书法在这方面尤有新突破,像王铎他每每用极湿之墨写起,连蜷不断地写下去,一直写到墨已枯竭了不能再写而后止,在一笔继续、如游龙变幻百出之下造成它的气势磅礴,用极端干与湿的对比,去打破平板的局面,笔法之外,而且突出了墨法,令人惊心动魄。他已不仅把书法看作音乐,简直是参用舞蹈的方法来处理书苦了。

结语

历来书评家都喜欢滥用一些比喻,好像“龙跳天门、虎卧凤阙”之类却逃不过米芾的嘲讽。他說:“是何等语:或遣词求工,去法逾远。”评论者大做其文章,和书法本身了不相干,这种情形正像古琴书中大谈指法。比“擘”“托”是“风惊鹤舞势”一类之陈腔滥调,同样可笑。

米芾指出看书者要“入人”。“入人”是说赏鉴者应当对作品的书者有所了解,要有深入的认识。评者有入木(三分)的能力,其评论才有“入人”的效果,否则只是隔靴搔痒!这是“知人”的事。其实,要紧的还是书者本身,我想借米氏之言,下一转语,来论书者的成就的问题。我说:在知者方面,要能“入人”,在书者方面,却要能“人入”。“人入”然后“笔入”。笔能入纸,他的笔路才与人不同,摸出他自己的道路。书中有我,是为“人入”,这样的“人入”,方才构成独到的“笔入”,人的品格,便在纸上活现了。书的能事,至此乃可告成功。

责任编辑:宋建华728FFF21-533F-4236-8D59-7BCE81E4F887