齐白石朱文印章浅议

2022-05-03潘莉

潘莉

湘潭市博物馆藏齐白石篆刻作品共计五枚,均为朱文。其中“不可无一”为闲文印(图1),是齐白石印学丁、黄时期的典型例证;“释虎”“夜雪吟馆”为斋馆、字号印(图2、3),印主为齐白石的挚友杨度、杨钧,是齐白石篆刻风格形成前努力探索的典型例证;“翟非”(图4)“曼雍”为姓名印,是齐白石篆刻成熟时期的佳作。因笔者曾以《齐白石与湖湘名士杨度、杨钧交往考》为题,讨论了湖湘文化对齐白石的影响与塑造,本文仅从艺术本体的角度出发,对齐白石朱文印章的创作轨迹略作勾勒,从而让我们更加深入地了解齊白石篆刻创作的动机与心态。

一、从“不可无一”看齐白石印学丁、黄的朱文印章

齐白石在晚年回忆自己刻印经历时,说:光绪二十二年(1896),我三十四岁......黎松庵是我最早的印友,我常到他家去......松庵很鼓励我,还送给我丁龙泓、黄小松两家刻印的拓片。(齐良迟主编,宗德路、齐展仪副主编《齐白石文集》,商务印书馆2005年版,第54—56页)

又说:光绪二十四年(1898),我三十六岁......前年,黎松庵给过我丁、黄刻印的拓片,现在薇荪又送我丁、黄印谱,我对于丁、黄两家精密的刀法,就有了途轨可循了。(《齐白石文集》,第57—59页)

这两段自述清楚地交代了齐白石印学丁、黄的缘起是黎松庵与黎薇荪分别以丁、黄印拓和印谱相赠,而印学丁、黄的起始时间是1896年。那么,齐白石究竟是什么时候弃学丁、黄的呢?《白石老人自传》中有明确记载:

光绪三十一年(1905),我四十三岁。在黎薇荪家里,见到赵之谦的《二金蝶堂印谱》,借了来,用朱笔勾出,倒和原本一点没有走样。从此,我刻印章,就摹仿赵㧑叔的一体了。(《齐白石文集》,第72页)可知,齐白石1905年便弃学丁、黄了。因此,根据齐白石本人的说法,大致可以把齐白石印学丁、黄的时间划定在1896年至1905年的十年时间内。相对来说,这个时间段内,齐白石留存下来的篆刻作品数量极其有限,其中具备代表意义的朱文印章约有五枚,即藏于北京画院的“身健穷愁不须耻”和“我生无田食破砚”(图5、6),藏于湖南省博物馆的“一丘一壑自谓过之”,私人收藏的“湘潭郭人漳世藏书籍金石字画之印”以及藏于湘潭市博物馆的“不可无一”。

这五枚朱文印章在篆法和刀法上都有一些共同的特点。

其一,篆法上摆脱了《说文》的束缚,更多地输进了隶书意象甚至楷书笔法,是对摹印篆的丰富与发展。当然,这原本就是丁、黄篆法上的一个显著特征,只是真实地表现在以丁、黄入手的齐白石篆刻中罢了。而通过细细考察,我们便会发现齐白石学习的能动性:篆法更加方峻、整洁,尤其是转折处的严谨与规矩,齐白石强调得更明显,从而达到了一种更加坚定、斩截的效果。正是这种强化倾向,化作了齐白石篆刻中隐秘的底色,并不断发酵,成了齐白石篆刻生涯中的营养母液。

其二,切刀法的广泛使用。切刀法是浙派篆刻最显著的特征,也是丁、黄扛起的区别于其他篆刻流派的旗帜。通过切刀的技术手段,丁、黄把线条刻得“似直而曲、似曲而直”,表现出来的“屋漏痕”意味,使线条“去光洁”而略显毛涩,让凝练而重拙的金石效果得到凸显。这些特点毫无疑问地完整反映在齐白石所刊的五枚朱文印中。只是,齐白石并非一味地采用“蚕食桑叶”的切刀法,而是在某些线条中选择了冲或冲切互用的刀法,在“一丘一壑自谓过之”一印中,我们可以明确地感受到。这也充分说明了齐白石在学习丁、黄篆刻时,并非亦步亦趋地墨守成规,而是时有“丘壑”,这也为后来齐白石喜用冲刀而埋下了符合逻辑的伏笔。

作为湘潭市博物馆所藏的“不可无一”朱文印,还有一个值得我们必须关注的重点—边框的处理,可以说这是一枚无边印。齐白石存世的朱文无边印章极其罕见,据笔者目鉴仅两枚,另一枚藏于北京画院,即上文提到的“身健穷愁不须耻”。

当然,我们还是可以从“不可无一”的印拓上,明显看到“一”“可”的横线下有一条已残的横向边框线,所以严格说来它又是一枚边框残缺印。搜捡丁、黄印谱中的朱文印,亦能找到此类匠心之作。如丁敬的“芗林翰墨”“曹芝印信”和“艺圃启事”(图7),又如黄易的“香榭山房”“生于癸丑”“湘管斋”和“覃溪鉴藏”(图8)。

只是,细审之下,我们便会发现,丁、黄朱文印的边框要么全缺,如“香榭山房”一印,要么全残,但全残时都留下了极为细小的痕迹暗示边框的存在。像齐白石这种“三边缺、一边残”的例子,竟难觅踪迹,这充分说明齐白石创造性学习的意识非常强烈。

尤为重要的是,说明齐白石早在印学丁、黄时,就在印文与边框的关系上进行过有益的尝试与探索,甚至我们可以这样认为,齐白石成熟后朱文印的借边与残边大量运用,在“不可无一”朱文印中就端倪毕显。

另外,“不可无一”朱文印的边款为“白石君”,乃笔者目前仅见。这种颇为“高调”的自称,实在令人费解,直到笔者读到齐白石癸卯(1903)五月二十五日的日记时,才疑窦顿开:这既是齐白石的自负,也是齐白石早年希冀得到他人认可、尊重的复杂心态折射。录日记如下。

廿五日,临大涤子画。为午贻篆“无愁”二字印。午贻属凡印刻篆,书“白石先生”四字。余曰:“以先生自称,施之于君则可,施之于人觉自愧。”午贻吁曰:“以先生才艺骨节,倘束发读书,与渊明何异?后千万年不愧自称五柳先生,公五百年后方不愧自称白石先生也。”余闻之汗面,故纪之于日记。

二、从“夜雪吟馆”“释虎”两方印看齐白石衰年变法前对朱文印章的探索

谈到齐白石,人们最耳熟能详的莫过于齐白石的衰年变法,而谈到齐白石的衰年变法,人们又自然而然地会想及齐白石的“红花墨叶”。也就是说,人们很容易把齐白石的衰年变法,理解成齐白石绘画的专属命题。实际上,齐白石的篆刻也有一个衰年变法的过程。这是齐白石自己说的:

余之刻印,始于二十岁以前。最初自刻名字印。友人黎松庵借以丁、黄印谱原拓本,得其门径。后数年,得《二金蝶堂印谱》,方知老实为正,疏密自然,乃一变。再后喜《天发神谶碑》,刀法一变。再后喜《三公山碑》,篆法一变。最后喜秦权纵横平直,一任自然,又一大变......戊辰冬十月,齐璜白石山翁自序,时居燕京。(《齐白石文集》,第146—147页)序文虽短,信息颇丰。

其一,齐白石把自己截至戊辰(1928)冬十月的篆刻学习历程做了一个概括:最初自刻名字印到印见丁、黄始入门;见赵之谦《二金蝶堂印谱》乃一变;喜《天发神谶碑》刀法一变;喜《三公山碑》篆法一变;最后喜欢秦权纵横平直又一大变。这种概括既揭示了齐白石在篆刻学习和实践的过程中,具备深入钻研、不墨守一家的治学态度,又标志着齐白石此时间段内已完成了对自己篆刻创作的清晰认识和判断。

其二,齐白石明确了自己篆刻大厦的框架业已完成,往后余生只是框架内的调整与完善。我们只要对齐白石1929年以后的篆刻作品进行察看与研究,便会服膺齐白石所言不虚。

问题也来了。齐白石这段自序毕竟是概念式的,它的勾勒当然粗线条,无法让每个时间节点的篆刻作品得到具体呈现,也无法让我们详细了解节点与节点之间的过渡作品究竟为何种样貌。在此,笔者仅就变法之前的朱文印章略作阐述,以期捕捉齐白石在这个时间节点对朱文印章探索的轨迹与心态。

首先我们有必要范围一下这个时间节点—1917年至1919年。把这三年时间当作一个时间节点,理由有三:

其一,目前学术界普遍把齐白石的篆刻生涯划分为四个阶段。如罗随祖在《齐白石的篆刻》一文中把四个阶段划分为:三十二岁至四十一岁,模仿丁、黄浙派阶段;四十二岁至六十岁之前,弃丁、黄而模仿赵之谦阶段;六十岁至七十岁之间,取汉碑篆法,借赵氏章法,努力摆脱模仿,随着“衰年变法”开创自己篆刻的面貌;七十岁以后,又参以秦权量铭文的意趣,不断锤炼,至八十岁达到高潮,最终完善了自己大刀阔斧、直率雄健的篆刻风格。(郎绍君、郭天民主编《齐白石全集·普及版》第八卷,湖南美术出版社2017年版,第2页)另,黄惇在《印从书出胆敢独造》一文中论及齐白石的篆刻生涯时,也分为四个阶段,大体框架与罗随祖同,只是时间上略有调整,把第二阶段的时间调整为“四十一、二岁至五十五岁前后”,把第三阶段的时间调整为“五十五岁至六十五岁前后”。(北京画院编《三百石印富翁朱迹》,广西美术出版社2012年版,第15页)

综合两家观点,我们便会发现“五十五岁”即1917年,是齐白石篆刻生涯中一个重要的时间节点,这是笔者范围节点时间的起点。

其二,至1919年,齐白石刻出了标志性朱文印章—三百石印富翁。(图9)这枚印章不仅完成了齐白石篆刻生涯第二阶段的跳脱,也对齐白石第三阶段“大刀阔斧、直率雄健”的篆刻风格有着清晰的指向,甚至可以说,是齐白石篆刻衰年变法前的序章。这是笔者范围节点下限的理论依据。

其三,齐白石1917年至1919年的朱文印章,呈现出与第二阶段朱文印章风格迥异的重要转折。在此便不一一赘述,这会在下文中进行讨论。

1.齐白石1917年之前的朱文印考察首先要说明一点的是,这里“1917年之前”,并不包括1917年。齐白石1917年之前的朱文印,大体分为三类,一类是明显学丁、黄的,用切刀法,线条稍偏粗,如“我生无田食破砚”“湘潭郭人漳世藏書籍金石字画之印”。

第二类是略见丁、黄遗意,刀法冲切互用,线条偏细。如“杨通收藏金石书画印”“锦波过目”和“月华如练长是人千里”(图10)。

第三类是纯粹以冲刀为之,线条偏细而光洁流畅。如“齐大”“苹翁”和“齐伯子”(图11)。

通过目鉴上述八方朱文印,虽分三类,用刀或冲或切,线条或细或粗,但均呈现出一个共同特点—工巧细腻。这是齐白石1917年之前朱文印的典型特征。

2.齐白石1917年至1919年朱文印考察

齐白石1917年至1919年的朱文印章大致可分三类。

一类为带有赵之谦朱文印遗意的朱文印,如“虎公所作八分”、“曾藏茶陵谭氏天随阁中”(图12)。此类印章纯用冲刀法,线条方圆并举、洁净流畅,可视为1917年之前的第三类朱文印的深入与延伸。

第二类为初显齐白石风貌的朱文印,如“三百石印富翁”“小称意小怪之”和“陈师曾所藏金石拓本”(图13)。

第三类是介乎第一类和第二类之间,如“丁巳劫灰之余”“重游京师归后”“草间偷活”“廉生”“歌事遂情”和“杨昭俊印”(图14)。这一类印章最显著的特点是冲刀猛厉、线条粗拙,剑拔弩张之气溢于方寸之间。尤为重要的是,在齐白石的篆刻生涯中,这类风格的朱文印章第一次密集出现。湘潭市博物馆所藏两方朱文印“夜雪吟馆”“释虎”即属此类。

齐白石的篆刻会在1917年至1919年之间出现一个这么大的转折,原因有三。

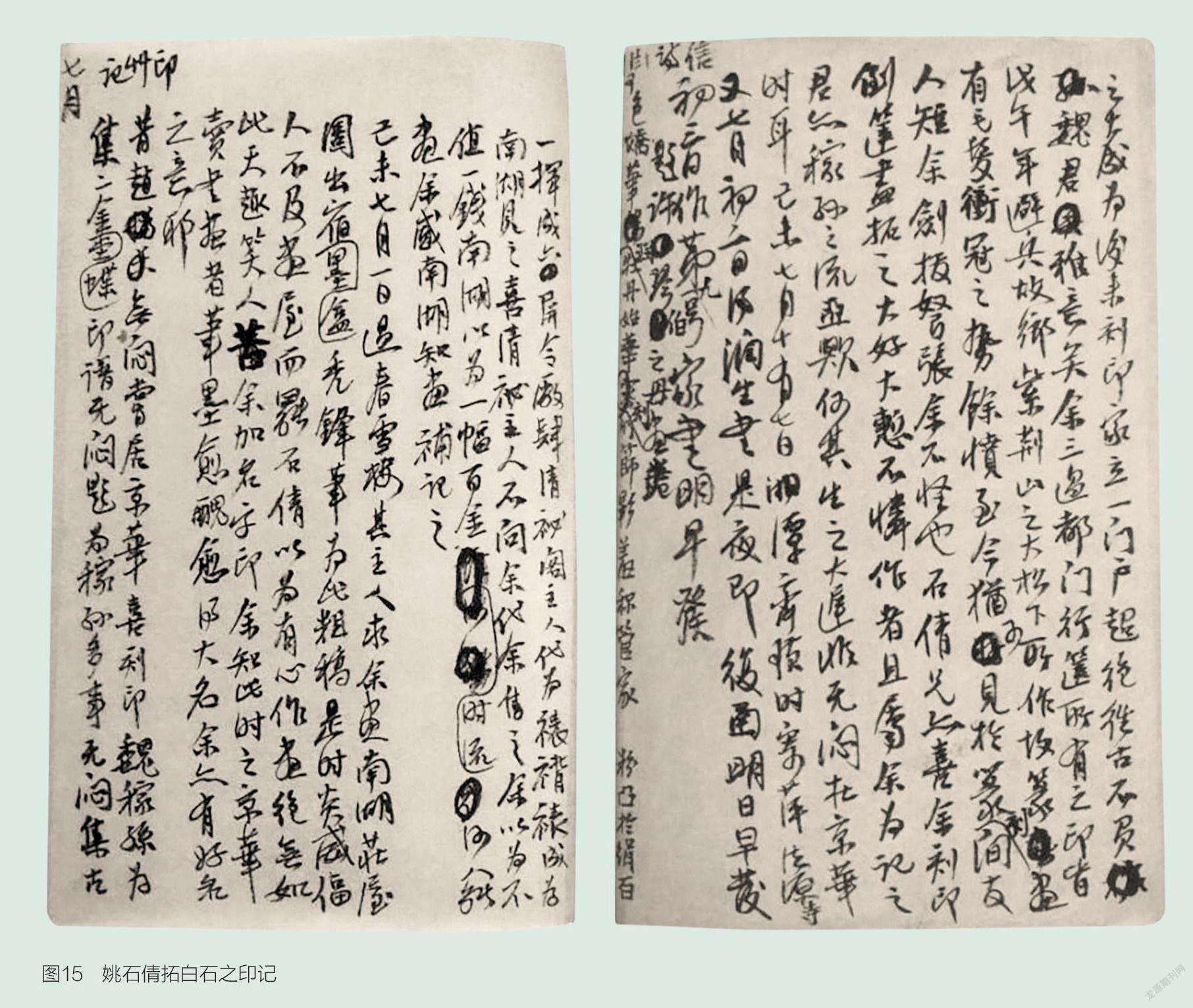

第一,齐白石把篆刻艺术视同抒情的载体。有齐白石己未(1919)七月十七日的《姚石倩拓白石之印记》为证:

昔赵无闷尝居京华,喜刻印,魏稼孙为集《二金蝶堂印谱》,无闷题为“稼孙多事”。无闷集古之大成,为后来刻印家立一门户,超绝往古,不负魏君雅意矣。余三过都门,行箧所有之印,皆戊午年避兵故乡紫荆山之大松下所作,故篆画有毛发冲冠之势,余愤至今犹可见于篆刻间。友人短余剑拔弩张,余不怪也。石倩兄亦喜余刻印,倒箧尽拓之,大好大惭,不怜作者,且属余为记之。君亦稼孙之流亚欤,何其生之太迟,非无闷在京华时耳?己未七月十有七日,湘潭齐璜,时寄萍法源寺。(图15)这篇记文清楚地表述了齐白石对于篆刻

抒情功能的认识,之所以篆画有“毛发冲冠之势”,是因为心中余愤郁结。齐白石这种看待篆刻艺术的角度与观念,放在今天,也不失为一种前卫。

第二,齐白石开始对工巧细致一路风格有着强烈的不满意识。还是以齐白石自己的话为证:

十九日,同乡人黄镜人招饮,获观黄慎画真迹《桃园图》,又花卉册子八开。此人真迹,余初见也。此老笔墨放纵,近于荒唐。效之,余画太工致板刻耳。

这是齐白石1919年农历八月十九日的日记,清楚地记载了齐白石对“笔墨放纵”的钦慕,对“工致板刻”的唾弃。虽然是言画,但放在篆刻创作上也恰如其分。我们甚至还可以这样来解读,正因为齐白石在篆刻创作上有了“笔墨放纵”的实践,才会与“近于荒唐”的黄慎画作产生深深的共鸣,并产生了放弃“工致板刻”一路的决念。从这个角度出发,我们就更能明白齐白石1917年至1919年之间冲刀猛厉、笔画粗拙的朱文印章,实际上是朝着由工入写方向的前行信号。这与齐白石绘画由工入写的脉络完全一致,且时间更早。也就是说,齐白石把写意精神成功地灌注到篆刻创作中,当他坚定地跨出了这一步,才有齐白石后来在篆刻上的卓越成就。不过只要我们更加深入地观察,就会发现这样一个问题:“夜雪吟馆”“释虎”较之于“丁巳劫灰之余”“重游京师归后”和“草间偷活”三枚闲章收敛了不少。其中原因,我们可以从两个方面来进行解读。

其一,三枚闲文印章毕竟是“情绪”下的创作,大可“肆无忌惮”地横冲直撞,而“夜雪吟馆”“释虎”是为杨钧、杨度所刻的斋馆、字号印,刻制时当然得把握一下尺度。倘若仍是刻得“破衣烂衫”的,未免不会让印主产生不悦之感。

其二,也可解读成齐白石听了友人“短余剑拔弩张”的建议,主动做了“收敛”的尝试,这从“歌事遂情”闲文印中看出端倪,虽是闲文印,但明显“规矩”多了。

如果顺着第二个思路解读,我们会有意外的发现。“夜雪吟馆”在粗拙狂放往回收时劲挺中有一份苍茫,而“释虎”在往回收时浑厚中有一份清新。并且,这种劲健与浑厚、苍茫与清新后来竟被齐白石完美地统一在“陈师曾所藏金石拓本”之印中。即使齐白石风格成熟后,劲健浑厚、苍茫清新成了齐白石篆刻中最显著的风格特征。

三、从“翟非”“曼雍”看齐白石篆刻风格成熟后的朱文印特征

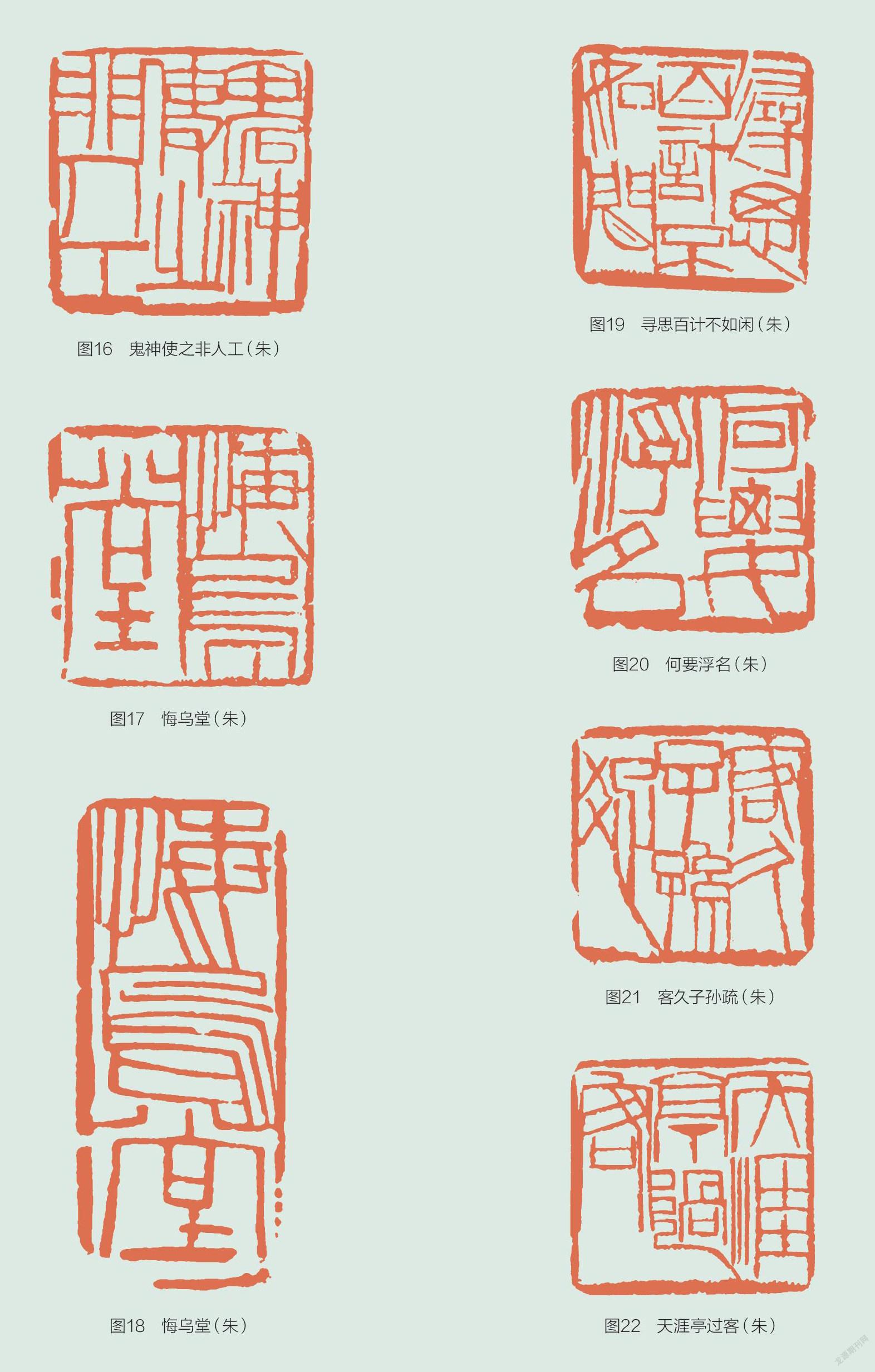

齐白石篆刻风格成熟后的朱文印章可大致分为三类。第一类是篆法平正者,如“寄萍堂”、“八十岁应门者”、“君子之量容人”、“鬼神使之非人工”(图16)、“悔乌堂”(图17);第二类是篆法奇险者,如“风前月下清吟”、“问君能有几多愁”、“齐白石藏”、“悔乌堂”(图18)、“寻思百计不如闲”(图19);第三类是篆法平正奇险兼备者,如“大羽”、“七八衰翁”、“何要浮名”(图20)、“客久子孙疏”(图21)、“天涯亭过客”(图22)。

这三类朱文印章有两个共同的特点:其一是用刀痛快泼辣,锋芒閃耀;其二是章法上善用逼边、借边的手段,边栏与文字浑然一体。

湘潭市博物馆所藏“翟非”“曼雍”两枚朱文印章,无疑属于第三类,即篆法平正奇险兼备者。如“翟非”中“翟”字的六条短斜线和六条长斜线,把“奇险”推到了无以复加的程度,而“非”字的两长竖和六短横,则处理得相对平正。“曼雍”一印“曼”字基本是横平竖直,属平正一路,“雍”字却颇具动感,意涉奇险。当然,“翟非”“曼雍”两枚印章,同样具备齐白石篆刻风格成熟后的共同特征,即刀法痛快,文字与边栏浑然一体,这是仅凭目鉴便可完成的视觉和心理感受,无须赘述。

只是,在这里必须要说明一个问题:齐白石篆刻作品中有一个普遍存在的现象,风格形成阶段的某些出彩作品,往往混诸风格成熟阶段作品中而让人无法区分。如上文提到的“三百石印富翁”“陈师曾所藏金石拓本”二印,若不是有纪年边款的提示,我们把它界定为风格成熟后的作品也并不觉得唐突。这类印章可解读成齐白石在某个时间阶段内会有高峰一剑的作品。因此,如果我们把齐白石的篆刻分期看作是一种呆板的时间划分,往往会局限我们的研究视野,会让我们在做具体作品研究时,陷入死胡同。因此,齐白石的篆刻分期既要考虑到时间要素,也必须兼顾风格的要素,否则容易胶柱鼓瑟、捉襟见肘。

湘潭市博物馆所藏的五枚朱文印章,虽然数量上并无优势,但能够形成一个有效的序列,即“不可无一”存印学丁、黄时期的烙印;“夜雪吟馆”“释虎”有齐白石篆刻衰年变法前探索的痕迹;“翟非”“曼雍”是齐白石篆刻风格成熟后的典型呈现。而且,五枚印章涵盖了齐白石朱文印章中的有边与无边两大类型,印章内容也涵盖了齐白石朱文印中的闲文印和姓名斋馆印,真可谓麻雀虽小,五脏俱全,其珍贵的意义,不言自明矣。

(作者为湘潭市博物馆馆长)

责任编辑:刘光