代理理论视域下终极股权结构对企业绩效的影响研究

2022-04-29杨薇

摘要:

代理问题是当前中国上市公司存在的普遍问题,严重影响了企业绩效,尽管已有研究重点分析了代理问题下股权结构和企业绩效的关系,但采用的都是直接股权结构,分析结构不够精确。立足公司治理中的经典理论——委托代理理论和逐渐取得主流地位的终极股权结构理论,基于中国上市公司的样本数据,采用多元回归模型实证分析代理问题下终极股权结构对公司绩效的影响。

关键词:代理理论;终极股权结构;企业绩效

0 引言

交易成本理论认为,公司是一系列契约的集合,在这个集合中,最重要的关系莫过于股东与管理层之间的委托代理关系。代理理论认为,委托代理问题主要是说在信息不对称或容易受外界因素影响的环境下,代理人因为和委托人利益目标出现偏差而和委托人预期出现差异的利益目标函数,在这一过程中委托人并不能全面监督和发现其中的问题,进而产生了代理人损害委托人利益的情况。而以上内容是企业在开展治理工作时需要重点解决的问题,很早之前就有学者开始重视代理问题,相关研究成果也变得越来越成熟。但许多学者都是结合直接股权结构研究代理问题,并且以此为切入点研究股权结构与代理问题、业绩之间的具体联系。但终极控制理论表明,在研究股权结构的过程中需要关注终极控股股东,并将其作为研究的重点,由此学者从原先结合直接股权结构开展研究转向以终极股权结构展开探究。基于此,本文参考终极控制理论下的终极股权结构,探索代理理论视域下终极股权结构与企业绩效之间的关系。

1 理论基础

根据代理理论,股权分离是产生代理问题的根源,基于终极股权结构,终极股东及大股东一方面可以有效搜集信息、监督管理者,实现共享收益,缓解管理者代理问题;但另一方面大股东与管理者之间由于信息不对称无法实现有效监督,管理者因经营权存在自利动机,从而产生代理问题。为解决代理问题,终极股东会增加现金流量权,维护管理层利益,让企业获得更多业绩。但如果终极股东控制权比现金流量权大,那么控股股东将很容易侵犯小股东的利益,最终导致企业的业绩减少。简单来说,即企业控股股东所有权提高的过程中会缓解管理层和股东之间的关系,处理一部分代理矛盾,让企业的业绩得到提升;但如果股东控制权比所有权高,将使双方之间的代理问题变得更加突出,进而减少企业业绩。由此可见,代理问题下股权结构必然对企业绩效产生影响。

2 文献回顾

对股权结构和企业绩效来说,站在总体进行分析,当前股权结构与企业绩效的关系并不明确。对股权集中度来说,一些学者站在第一大、前三或前五股东持股比例和股权制衡的角度研究上市企业直接股权结构和企业绩效之间的联系[1]。一些学者认为股权集中度和企业绩效之间存在正相关联系[2];一些学者则通过实证分析定量验证了股权集中度与公司绩效存在非线性或“倒U形”关系[3];还有学者重点探究了代理问题下股权结构对企业绩效的影响,结果发现股权集中度与公司绩效之间根本不存在相关关系[4]。对其中原因进行分析,在排除样本结构、计量误差等因素后,发现忽略股权结构内生性是造成这一现象的主要原因,也可能因为学者采取的是传统研究方式展开研究。在终极股权结构理论知识越发普及的背景下,很多学者开始关注终极股权结构的内容并对此展开深入探究,验证“利益协同效应”和“隧道侵占效应”,指出终极股权结构对企业而绩效具有显著影响。尽管学者基于终极股权结构重点分析了股权结构的内生性问题,并且站在内生性角度分析股权结构变量模型,提倡用滞后变量和创建联立方程方法处理内生性问题。但学术界关于终极股权结构对公司绩效的影响研究较少。基于终极股权结构分析的欠缺和中国上市公司的代理问题,分析中国上市公司终极股权结构与企业绩效的影响关系。希望本研究一方面能为中国公司的代理问题研究提供借鉴;另一方面也能为公司管理层解决的代理问题提供思路。

3 研究目的

自证监会制定《上市公司治理准则》后,上市企业治理结构就变得越来越科学,但上市企业的治理问题却一直存在,股权结构、代理问题和企业绩效矛盾需要得到重视。所以,本文的主要目的是分析代理问题下中国上市公司的终极股权结构与公司绩效是否存在影响,以及存在怎样的影响。基于此,本研究的主要目标包括:

(1)在终极股权结构方面,让上市企业终极控股股东身份、所有权、控制权,以及“两权”偏离程度、方式和特点变得更加具体,是研究企业终极控股制度的重点。

(2)探究代理问题下终极股权结构对公司绩效影响,为上市企业的治理工作提供参考借鉴。

4 研究设计

4.1 研究方法

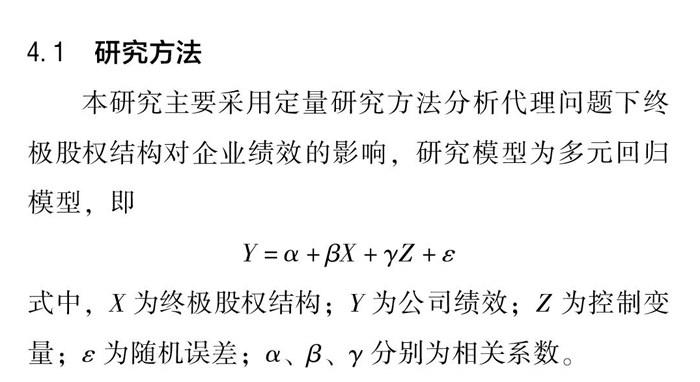

本研究主要采用定量研究方法分析代理问题下终极股权结构对企业绩效的影响,研究模型为多元回归模型,即

Y=α+βX+γZ+ε

式中,X为终极股权结构;Y为公司绩效;Z为控制变量;ε为随机误差;α、β、γ分别为相关系数。

4.2 变量设定

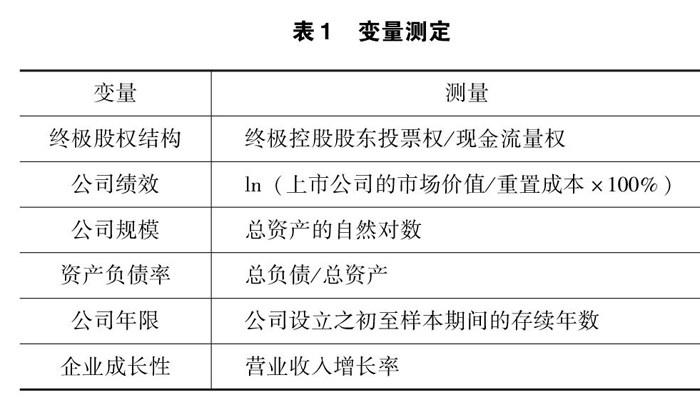

关于研究变量,除了自变量终极股权结构、因变量企业绩效,还包括诸多控制变量,如公司规模、资产负债率、公司年限、企业成长性等。之所以选择这些变量作为控制变量,是因为它们对企业绩效也有着重要影响。公司规模越大,越容易产生规模效益,从而提高企业绩效;资产负债率越高的企业负债程度越高,可能产生更多债务成本,从而影响企业经营绩效;公司年限意味着不同的经营经验,一般来说,企业生存时间越长,经营绩效越稳定;企业成长性也是企业绩效的重要影响因素,成长性越强的企业,财务绩效越高。结合相关学者的研究成果,本研究所有变量的测量方式见表1。

4.3 数据来源

关于数据,本研究采用的数据均为二手数据,数据来源包括中国CSMAR数据库和上市公司的财务报告。鉴于CSAMR数据库的权威性、学术性和可获取性,本研究从CSAMR数据库获取公司绩效、公司规模、资产负债率、公司年限、企业成长性等二手数据。同时,在研究终极股权结构的过程中需要对终极所有权、控制权比例等结构展开深入分析,这些信息可以通过上市公司的财务报告予以补充。

5 实证分析

在分析2个变量之间的定量关系时,经常采取回归分析方式,利用变量因果联系和影响对二者之间关系进行衡量。其中,Beta系数代表影响方向和程度,正值反映出积极影响,负值反映出消极影响,数值越高表明影响程度越明显;Sig代表显著水平,比0.01小说明非常显著,在0.01~0.05说明比较显著,在0.05~0.1说明一般显著。

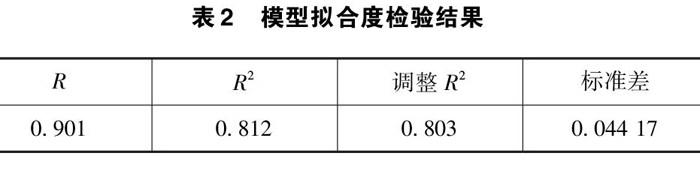

采用多元回归模型分析中国上市企业终极股权结构与企业绩效的关系,模型拟合度检验结果见表2,模型显著性检验结果见表3,回归系数显著性检验结果见表4。

从模型的显著性检验可以看,R达到0.901,判定系数R2为0.812,调整R2达到0.803,表明企业绩效有80.3%可以被终极股权结构、公司规模、资产负债率、公司年限、企业成长性所揭示。这就意味着终极股权结构、公司规模、资产负债率、公司年限、企业成长性对企业绩效具有较强的解释能力。

从模型的显著性检验结果可以看出,该模型的F值为46.780,在0.000水平显著,说明解释变量(终极股权结构、公司规模、资产负债率、公司年限、企业成长性)与被解释变量(企业绩效)有较明显的线性相关关系,可以建立线性回归模型做进一步分析和检验。

终极股权结构的Beta系数为0.859,大于0,Sig显著性水平为0.000,小于0.01,说明终极股权结构通过了T显著性检验,在1%的显著性水平对企业绩效具有显著的正向影响。也就是说,企业终极股权结构程度越高,企业绩效越高。

公司规模、公司年限、企业成长性的Beta系数分别为0.853、0.807、0.815,均大于0,Sig显著性水平分别为0.004、0.009、0.008,均小于0.01,说明公司规模、公司年限、企业成长性均通过了T显著性检验,均在1%的显著性水平对企业绩效具有显著的正向影响。也就是说,公司规模越大,年限越长,成长性越好,企业绩效越高。

资产负债率的Beta系数为-0.798,小于0,Sig显著性水平为0.012,小于0.05,说明资产负债率通过了T显著性检验,在5%的显著性水平对企业绩效具有显著的正向影响。也就是说,资产负债率越高,则企业绩效越低。

综上,从代理的角度分析,发现终极股权结构和企业绩效之间存在非常明显的关系,二者之间产生了积极影响,由此可见,企业可以利用完善终极股权结构的方法来有效促进企业绩效的提升。

6 结语

研究上市企业股权结构、代理问题和企业绩效之间的具体联系非常有必要,不仅可以使企业的实际需求得到满足,还具备非常高的理论研究价值。

理论研究方面,公司绩效不仅受股权结构的影响,代理问题、资本结构等也会在一定程度上影响企业绩效,而公司绩效反过来也会对以上影响因素产生反馈效果。所以,仅从股权结构、企业绩效、代理问题单方面研究其与企业绩效之间的联系,很难综合展现这些变量与绩效之间的联系。所以,本文以代理问题为切入点,建立终极股权结构与公司绩效之间的分析模型,丰富了当前理论研究。

现实意义方面,从微观角度看,研究股权结构、代理问题和企业绩效之间的联系可以让投资者通过企业的经营数据了解企业在经营过程中的治理情况,有利于企业投资者进行科学决策,有效减少投资者在投资过程中面临的潜在风险。宏观角度而言,研究上市企业股权结构、代理问题与企业绩效之间的具体联系,可以增强研究的针对性,企业管理者可以通过研究得出的负面影响因素有针对性地完善应对措施,进一步增强企业的抗风险能力,使企业能够在证券市场平稳经营,从而推动国民经济不断发展。

参考文献

[1]唐睿明,邱文峰.股权结构与公司绩效关系的实证研究[J].南京审计学院学报,2014(3):70-75.

[2]孙海波.制造业上市公司终极控制股权结构与企业绩效关系研究[D].厦门:集美大学,2016.

[3]姚贝贝,林爱梅.股权结构、代理成本与企业绩效[J].财会通讯,2018(27):56-59.

[4]王洪盾,岳华,张旭.公司治理结构与公司绩效关系研究:基于企业全要素生产率的视角[J].上海经济研究,2019(4):17-27.

收稿日期:2022-02-14

作者简介:

杨薇,女,1981年生,博士研究生,讲师,主要研究方向:企业绩效管理。