养犬管理的规范困境及其完善路径

2022-04-29蒋文峰

蒋文峰

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

伴随着物质及精神生活的丰富,我国民众饲养犬只的数量激增,但同时又普遍存在因肆意养犬行为引发的犬吠纠纷、恶犬伤人、狂犬病事件等一系列问题,对人身安全、环境、卫生、交通等社会管理秩序产生了严重的影响。在“犬患”问题成为全国性治理难题困境下,亟待政府部门运用公权力实施干预、加强管理。目前,国务院相关部门以及各地颁布了养犬管理法律规范对相关问题予以规制。然而,对现行不同层级、不同性质的规范文本进行分析,发现其存在法律规范冲突、内容规定不明确、义务与责任规定不完善等问题,从而导致了现实中养犬管理效果不佳的结果。养犬管理的先决条件在于规范本身,对其予以完善势在必行。

一、体系与主要内容:基于现行养犬管理法律规范的梳理

我国于1980 年发布的《家犬管理条例》①《家犬管理条例》虽名为“条例”,实则是由当时的卫生部、农业部、对外贸易部、全国供销合作总社于1980 年11 月18 日发布的部门规章。首次对养犬事项作出集中规定。此后,以其为主要依据的地方养犬管理规范相继颁布实施。我国养犬管理规范历经“禁止养犬”、“限制养犬”至“综合管理”的理念变化,[1]现已形成具有不同层级、不同性质的相关规范体系,所规定的内容也已涵盖养犬管理的主要方面。

(一)法律规范体系的整体架构:我国养犬管理的透视

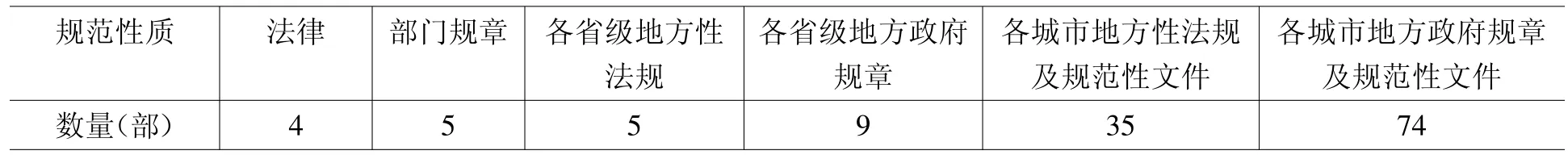

针对“养犬管理法律规范”,本研究查阅了我国相关法律法规和部门规章等,收集了10 个省级行政区划与98 个地、县级行政区划的养犬管理规范,①本研究所搜集的养犬管理法律规范是以“养犬”、“犬类管理”为关键词在“北大法宝”和“北大法意网”数据库中精确检索并进行人工筛选后获得。需要说明的是,本研究所搜集的法律规范虽未能穷尽现行生效的文件,但其占比也已不小,基本上能够呈现我国养犬管理法律规范的现状。数量参见下表:

我国养犬管理相关法律法规、部门规章及地方规范数量统计表

目前,我国尚无专门的法律和行政法规对养犬事项作出规定,仅在某些法律的部分条款中对此有所涉及,如在《中华人民共和国动物防疫法》(2021)、《中华人民共和国治安管理处罚法》(2013)、《中华人民共和国侵权责任法》(2010 年施行,2021 年废止)、《中华人民共和国物权法》(2007 年施行,2021 年废止)、《中华人民共和国民法典》(2021)有零散规定。而在部门规章层面,对此作出规定的有《国家动物狂犬病防治计划(2017-2020 年)》(2017)、《关于加强狂犬病疫苗免疫接种工作的通知》(2008)、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》(1991)、《关于加强狂犬病预防控制工作的意见》(1984)、《家犬管理条例》(1980)。当前,养犬管理法律规范主要由地方人大和政府以地方性法规、地方政府规章以及规范性文件的形式呈现。其中,省级地方性法规主要有《上海市养犬管理条例》(2016)、《北京市养犬管理规定》(2003)等,而省级地方政府规章则包括《广西壮族自治区犬类管理暂行办法》(2016)、《重庆市养犬管理暂行办法》(2012)等。相比而言,在设区的市(或自治州)一级,对养犬事项作出规定的地方性法规、地方政府规章及规范性文件在数量上更多。②我国于2015 年修改《立法法》后,设区的市、自治州人大和政府才被授予地方立法权限,而此前因无立法权出台的养犬管理规范,其性质只能被归结于规范性文件。此外,在县级政府中也存在以规范性文件规定养犬事项的实例,例如杭州市下辖的桐庐县等。综上,我国有关养犬管理的法律规范体系主要由法律、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及规范性文件等构成。

(二)现行养犬管理法律规范的主要内容:体制、核心要素与责任分担

由上可知,我国养犬管理大都由各地出台规范予以规制,其在具体情形上虽存在不同规定,但在养犬管理的主要内容方面均有所涉及,概括如下:

1.养犬管理体制:协调机制与协同管理

各地规范中大都采取由人民政府组织建立养犬管理协调工作机制,各部门按照法定职责分工协同管理养犬工作规制方式。其中,大部分城市还明确了养犬管理的主管机关,主要有公安机关、城管部门和市容环境卫生部门三种情形。③明确规定养犬管理主管机关的城市主要分为三类:一是由公安机关作为主管部门,如北京、上海、广州、南京、武汉等,这是国内大部分地方所采取的做法。二是由城管部门作为主管部门,如深圳、银川、福州等。三是由市容环境卫生部门作为主管部门,如杭州、郑州等。此外,也有部分地方暂未规定主管部门,而是在养犬管理协调工作机制下由各政府部门各负其责。同时,秉承着综合管理服务的理念,部分城市对基层的村(居)民委员会、业主委员会、物业服务企业和广播、电视、报纸等新闻媒体以及社会团体、部队、企业、学校等单位在养犬事项中应尽的责任也作出了相关规定。

2.饲养犬只区域:因地制宜与具体适用

在整理的地方规定中,各城市为更好管理养犬,一般会划定区域并对不同区域适用不同的规范。主要做法有:重点管理区与一般管理区,如北京、苏州、南京等;严格管理区与一般管理区,如珠海、广州、兰州等;禁养区与限养区,如武汉、马鞍山等;重点限养区与一般限养区,如杭州、西安、汕头等。而有的城市则不划分管理区域,直接对整个城区的养犬管理工作作出统一规定,如上海、深圳等。

3.犬只登记和免疫、养犬行为规范①养犬行为规范的内涵有狭义与广义的区分。狭义的养犬行为规范仅指我国各城市养犬管理规范中就养犬人在饲养过程中什么行为可为,什么行为不可为所作出的具体规定,如:携犬只外出时应束犬链,由完全民事行为能力人牵引的规定等。而广义上的养犬行为规范除狭义范畴之外,还包括犬只免疫、登记以及领养等内容。在本研究中探讨的内容仅限于前者。、犬只经营和收容

犬只免疫是实行登记的前提,目的在于预防狂犬病。各地养犬管理规范中均规定了养犬登记和犬只免疫制度,不同之处在于:大部分城市不视区域之别,实行统一的养犬登记及免疫制度,如北京、上海、深圳、西安等,但也有根据区域划分实行不同制度的城市,如重庆、广州等。其具体涉及禁止饲养犬种、登记条件和程序、免疫程序以及费用等内容。

肆意养犬是引起民众矛盾与社会和政府关注的主要原因之一。从搜集的养犬管理规范来看,养犬人的日常行为也是各城市加以规制的核心内容,其主要涉及饲养过程中的禁止行为、携犬外出的行为规范、犬只活动的时间和区域范围、犬只伤人毁物的责任划分等事项。具体养犬行为应由地方政府规定,目前的养犬立法现状也符合《立法法》对地方性法规和地方政府规章管辖事务的界定,[2]但各地因理解不一,规定差别较大。

宠物市场的迅速发展促生了大量的犬只经营者,各地主要通过限定经营资格与场所的方式对其进行管理。相较而言,犬只收容带有动物保护思想,但各地对此规定的具体内容并不多,主要涉及领养、绝育等事项。此外,部分城市为满足实际工作需要,会批准相关的管理协会或民间动物保护组织参与犬只收容,例如:上海、苏州、西安等。

4.法律责任:社会秩序的管理责任分担

目前而言,我国各地的相关规范更着重于社会秩序的管理,其内容围绕养犬行为规范、犬只免疫与狂犬病预防、犬只交易等展开,对养犬人、犬只经营者提出了诸多的行为规范。法律责任部分即是针对违反这些行为规范而设定的否定性后果,具体表现为警告、罚款等处罚。

二、规范困境:养犬管理具体内容的行政法分析

在目前无国家层面的相关立法现状下,现行国务院相关部门以及地方养犬管理法律规范等在规制养犬、保障公民健康和人身安全、维护市容环境和公共秩序等方面所发挥的作用不言而喻。然而,其存在诸多法律规范冲突、内容规定不明确、义务与责任规定不完善等问题,影响和制约着养犬管理工作的有效开展。

(一)养犬管理法律规范冲突

法律冲突本是国际私法的基本概念,但由于其他部门法在适用时同样存在矛盾,因此将法律规定之间的冲突、相互抵触和不一致概括地称为法律冲突。[3]法律冲突是法律领域的普遍现象,在行政法律规范之间更是如此,由于其复杂性,这种冲突往往以错综复杂的法律关系或者变化多端的样态呈现。[4]我国养犬管理法律规范中即存在如下具体表现:

其一,处罚种类与幅度的规定。现行《治安管理处罚法》第75 条第1 款规定,饲养动物,干扰他人正常生活的,处警告;警告后不改正的,或者放任动物恐吓他人的,处200 元以上500 元以下罚款。依据《行政处罚法》之规定,法律对违法行为已经作出行政处罚规定,地方性法规和政府规章需要作出具体规定的,应在其行为、种类和幅度范围内规定。①参见《行政处罚法》第11 条第2 款、第13 条第1 款的规定。然而,地方养犬立法中就“干扰他人正常生活”情形的处罚规定较为混乱,例如《辽宁省养犬管理规定》(2014)第26 条增加“强制收容犬只并吊销《养犬登记证》”的处罚结果;《天津市养犬管理条例》(2005)第30 条更将处罚规定为,由公安机关予以警告,并可处100 元以上500 元以下罚款;情节严重的,由公安机关没收其犬,并注销犬类登记证。“放任动物恐吓他人”的情况与上述类似,同样存在不同情形。例如《兰州市养犬管理条例》(2016)第48 条第5 项规定,放任、驱使犬只恐吓、伤害他人的,给予警告;警告后仍不改正的,处500 元以上2000 元以下罚款。相关情形同时违反《治安管理处罚法》第43 条第1 款和第75 条第2 款之规定。②《治安管理处罚法》第43 条第1 款之规定,殴打他人的、或者故意伤害他人身体的,处5 日以上10 日以下拘留,并处200 元以上500 元以下罚款;情节较轻的,处5 日以下拘留或者500 元以下罚款;第75 条第2 款之规定,驱使动物伤害他人的,依照本法第43 条第1 款的规定处罚。

其二,养犬登记及收费的设定。养犬人饲养犬只本是其应有之权利,但我国各地养犬管理规范中“养犬人必须对犬只进行登记,否则属于违法”的规定,在性质上是对养犬人饲养犬只资格的有限设禁和解禁,符合行政许可的性质界定。[5]基于此,在养犬登记及收费事项中将出现以下问题:第一,设区的市或自治州人民政府设定许可。依据《行政许可法》的规定,设区的市和自治州政府被排除于行政许可设定的主体之列。③参见《行政许可法》第14 条、第15 条和第17 条的规定。

而在本研究收集的养犬管理规范中,除有省级或设区的市、自治州人大及其常委会出台地方性法规作为依据的情形外,直接由政府出台文件规定养犬登记事项的例子不在少数,如:保定、汉中、株洲等。④参见《保定市市区养犬管理实施细则》(2014)第11 条、《汉中市犬只管理办法》(2009)第8 条、《株洲市城市养犬管理规定》(2007)第8 条第3 款的规定。第二,养犬登记费的收取。《行政许可法》第58 条规定“行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行检查监督,不得收取任何费用。但是,法律、行政法规另有规定的,依照其规定。”目前,我国的法律、行政法规尚未规定养犬登记收费事项,因此地方养犬管理规范无权规定。然而现实中,忻州、马鞍山、汉中等城市却明确提出工本费、登记费或年审费的收取。⑤参见《忻州市城区养犬暂行规定》(2012)第11 条第3 项、《马鞍山市养犬管理规定(试行)》(2011)第14 条第1 款、《汉中市犬只管理办法》(2009)第9 条第3 项的规定。此外,我国养犬管理规范中对于管理服务费的规定较为普遍,其性质存在疑问。从各地的规定来看,管理服务费的内涵极不明确,包含了免疫费、工本费、登记费等,甚至有时与上述费用并列规定。费用内涵的不明确致使其性质也“扑朔迷离”。

除上述内容与现行法律的纵向冲突外,我国养犬管理法律规范在横向方面的冲突同样存在。由于我国法律对养犬规定零散且无行政法规规定,因此横向冲突主要存在于部门规章与地方规范间。该类规范处于我国法律体系中的“中间位置”,对事项规定较为具体,一旦就同一事项作出不同规定,即产生直接的冲突。但需要说明的是,现有养犬管理规范之间虽存在较多不一致规定,但并非凡字面表述不一致的规范间均构成冲突,因为法律冲突不仅仅是字面表述不一或含义不同,最根本的是据此对同一类社会关系进行调整时,会产生不同的法律后果才是问题的关键所在。[6]正因如此,我国养犬管理法律规范在养犬管理理念、管理主体、具体养犬行为规范、是否强制免疫以及免疫费用收取等方面仍有冲突规定。例如我国《传染病防治法实施办法》(1991)第66 条第1 款第12 项赋予卫生部门查处违章养犬或者拒绝、阻挠捕杀违章犬,造成咬伤他人或者导致人群发生狂犬病情形的权限。首先,《传染病防治法实施办法》主要针对的是传染病,“违章养犬或拒绝、阻挠捕杀违章犬”不一定会导致狂犬病发生,且由其造成咬伤他人的情形与卫生部门本身的职责内容关联度相去甚远,部门规章如此规定,不够科学。其次,部分城市对违章养犬咬伤他人的处理主体规定为相应的主管机关(主要是公安机关或城管机关),例如:太原、银川、深圳等。①参见《太原市养犬管理条例》(2012)第38 条、《银川市养犬管理条例》(2007)第37 条第2 款、《深圳市养犬管理条例》(2006)第42 条的规定。此种情况下,部门规章与地方规范间的冲突显而易见。囿于篇幅,本研究仅列举分析了较为普遍和明显的冲突点,但其足以说明我国现行养犬管理法律规范在犬只管理的各方面均存在着纵向或横向冲突。

(二)内容规定不明确:“各自为政”与“独挑重担”

目前,我国养犬管理呈现“各自为政”的状况。各地规范内容虽涉及养犬管理事项的主要方面,但从具体层面来看,其规定仍不够明确,前述提及的养犬管理服务费用即为一例,其他方面则以养犬管理体制问题最为突出。养犬管理工作能否顺利开展是以确定的养犬管理体制为前提条件的,否则将会引发执法不规范乃至不作为等问题发生。在规范层面,目前大部分地方对养犬管理协调机制、主管机关、相关部门与社会主体参与养犬管理工作的规定较为笼统,仅强调“按照法定职责做好养犬管理工作”,而未明确各部门的权责与分工。从各地实践情况来看,大部分城市的养犬管理协调机制确实也未有效发挥其统筹作用,加之各地规范中管理部门及其相应职责规定的冲突与不明确,造成目前养犬管理工作往往形成由主管机关“独挑重担”,而协管部门参与力度不够这样的结果。比如,工商部门对犬类交易场所的资质与经营范围的检查不全面,畜牧兽医部门对动物疫苗监管不彻底,城管综合执法部门对不文明的养犬行为未及时处理,规划部门对犬类留检场所之规划未给予足够支持等。这些问题也是造成现实中针对未登记犬、流浪犬的专项整治行动时常发生的主要原因,而此现象则与各地规范要求的日常管理精神相背离。②当前我国养犬管理“各自为政”与“独挑重担”问题较为突出。参见《杭州犬类专项治理昨启动大力倡导文明养犬新风尚》,载浙江在线新闻网,https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/hznews/201811/t20181116_8758792.shtml;《成都开展为期近三个月的犬只管理专项整治行动》,载四川省人民政府网,https://www.sc.gov.cn/10462/12771/2018/8/20/10457244.shtml,2021 年8 月20 日访问。此外,城市中养犬人不知晓其本地养犬管理规范同样也暴露相关部门宣传上的不足。

(三)义务与责任:规定缺失与操作呆板

我国犬只基数庞大加之肆意养犬的现状不仅对社会管理秩序造成影响,同时对城市空间的挤压也日益严重,③根据相关部门预测,我国现有犬只数量已达1.5 亿只以上。参见《中国有十三亿人口,你却不知道有多少条狗》,载网易网,https://www.163.com/dy/article/D7LF091K0525ETH7.html,2021 年8 月20 日访问。因此需要养犬管理规范对相关主体的权利义务予以平衡。从秩序法角度探讨犬只的饲养规范,首先应了解的是秩序法所针对的是相对人,因秩序法直接产生限制人身自由与权利的法律效果,因此行政处罚是秩序法的重要组成部分,其相对人即是处罚的对象。在犬只饲养规范上,其处罚的对象仍然是人,并非犬只。[7]但是与国外规范养犬人行为所坚持的重罚严管原则相比,[8]我国现行养犬管理法律规范就养犬人义务和责任方面的规定并不完善,突出表现为行政处罚轻且方式简单。目前,国家立法层面仅有《治安管理处罚法》第75 条涉及饲养动物的处罚规定,一般情形下其处罚方式为警告或200 元以上500 元以下罚款,仅在“驱使动物伤害他人”情形中有拘留规定。而地方规范层面由于受上位法的限制,总体而言处罚幅度较低,方式也较为简单。虽然各地针对具体情形有不同的处罚规定,但其合法性方面则存在质疑。由于处罚规定较轻的原因,养犬人不守法的问题十分突出。从执法角度而言,由于处罚并未产生较好的约束作用,不少违法养犬者置相关执法机关的处罚于不顾。由此可以看出,当前对于养犬人的管理呈现恶性循环的状况。

在具体养犬管理实践中,影响管理效果的规范因素仍有饲养犬只区域划分、禁养犬只品种确定、科学技术运用等方面。但从行政法规制角度而言,上述分析的几个方面问题则是导致实践效果不佳的主要原因。我国养犬管理法律规范在地方层面历经多年发展,所发挥的作用不言而喻,但是暴露的问题同样不可忽视且亟待解决。在我国现行立法体制和权限下,前述所提及的免疫费用是否收取、饲养犬只区域划分等问题仍可通过地方立法完善,但在养犬管理体制、犬只登记,特别是违反规定的处罚及其统一性等方面则应依靠国家层面立法予以解决。由此,从理想角度而言,我国养犬管理应在地方立法所积累的经验基础上,通过国家层面立法对相应问题加以明确。

三、立法与清理:多维度的路径选择

当前,养犬管理规范层面所暴露的问题在现行制度下已不能有效通过地方部门予以解决,此外我国养犬管理主要依赖于国务院相关部门规章和地方有关规范已不符合时代发展的需要。从整个法律体系完善的角度考量,养犬管理的国家层面立法必不可少,部门规章及地方规范应依其上位法展开清理工作,在具体立法事项、规制程度等方面应有所区别和侧重。

(一)国家层面立法

国家层面的专门养犬管理法律规范依据缺失的现状不仅加剧了地方相关规范之间的冲突,还是养犬管理实践中诸多问题产生的根本原因。可见,国家层面的立法才是解决相关问题的基础。

1.立法的必要性

就目前掌握的文献来看,针对犬只饲养的立法问题,我国学界以及参政议政的人大代表和政协委员总体上持肯定态度,[9]但也有学者认为犬只管理属地方事务,在现状下应充分发挥地方立法作用。[10]本研究认为后者观点并未精细考虑养犬管理领域之特殊性,从而导致结论误判。

(1)立法需求:现实与依法养犬的需要

前述对目前我国养犬管理形势及存在的问题进行了探讨,在“犬患”成为全国性治理难题的背景下,从现实客观层面来看,需要国家层面的法律规范对此予以规制,才能在总体上解决养犬管理的无序状况。此外,在既有地方规范无法解决自身问题从而导致养犬人肆意养犬、相关部门执法不规范乃至不作为等情况下,为使养犬管理整体纳入法治轨道,需要从国家层面对相关事项作出明确规定。

(2)立法要求:体系完整与法制统一

客观而言,当前从国家层面对于动物管理的立法关切严重不足。在犬只基数庞大及“犬患”问题严重的情形下,绝大部分相关规范仅限于地方层面造成了其管理体系的整体失衡。我国并非所有城市都出台了养犬管理规范,在国家层面具体养犬管理立法缺位的情况下,部分城市出现了对流浪犬等问题处理无法可依的现象。[11]此外,国家层面的养犬管理立法缺失从根本上加剧了养犬管理相关法律规范间冲突的产生。由于没有直接的上位法对立法权限和幅度进行必要限缩,各地“自认”在其权限范围内可以对养犬管理事项进行随意规定。其中对于《治安管理处罚法》第75 条的理解最为典型。地方规范中大都规定“束犬链出户”等行为要求及相应责任,在没有上位法明确该类行为范围的情况下,各地由于立法技术粗疏乃至出于加大惩罚力度等原因而随意规定处罚,例如《湖北省物业服务和管理条例》(2016)第72 条第2 款规定“携犬只出户未束犬链的,由公安机关责令改正;拒不改正的,处500 元以上1000 元以下罚款;情节恶劣或者造成严重后果的,没收犬只”。然而,“未束犬链出户”等行为是否属于《治安管理处罚法》中“放任动物恐吓他人”的范畴以及在行为性质和危害程度相似的情况下,其与《治安管理处罚法》规定的处罚内容不同,社会民众对此均存质疑。我国各地养犬管理规范中此种情形仍有很多,需要从国家层面立法予以廓清。

(3)养犬管理:中央与地方共有立法事项

养犬管理的地方规制属性毋庸置疑,面对当前我国“犬患”爆发态势,地方各级政府都应当发挥主导管理作用。各地根据自身情况率先制定养犬管理规范不仅体现了地方立法的积极性和创造性,同时也积累了大量立法经验。但问题就在于养犬管理是否同属中央事务范畴,我国是单一制的成文法国家,在中央与地方立法事权划分上除《立法法》第8 条对中央专属事务作出明确列举外,①《立法法》第8 条之规定,下列事项只能制定法律:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收、征用;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。其余之内容并未有具体明示,而是兼容立法调整事务的性质、重要程度、影响范围以及调整方法等多种因素体现的划分标准。[12]前述已知,现行规范中部分问题已无法通过地方立法解决,此外随着我国社会的发展需要,规范养犬及动物福利等问题必将成为重点内容,而此也并非地方立法所能承担。由此可见,国家层面应当就养犬管理事项进行立法规制。借鉴国外的有益经验,也可发现除地方出台规范对养犬进行规制外,国家层面的立法仍有相关规定。例如,德国《联邦饲养犬只命令》,其目的包含为满足全国管理需要,可对养犬重要事项予以规定或补充地方规定的不足,等等。[13]当然,为了避免国家层面立法“大包大揽”以及与地方重复性立法的问题,应以各层级的立法在法律规范体系中所起作用及影响范围为标准,确定其具体立法事项和规制程度。换而言之,养犬管理中应明确哪些事项属于中央事务,哪些属于地方事务,其中涉及治安与秩序管理的事项应当由国家层面立法明确。

2.立法内容设计与制度安排

从宏观角度而言,国家层面养犬管理的立法内容应当涉及秩序管理与动物福利两个方面。而从养犬管理规范的微观角度来看,则主要体现为秩序管理,但也应兼顾动物福利。

秩序管理主要涉及犬只的饲养与管理,为防止犬只对社会管理秩序以及他人生命、健康和生活便利等造成不利影响,我国现行养犬管理法律规范内容均着重于秩序管理,因此其成为国家层面立法的重要基础。由于国家层面立法在整个养犬管理法律规范体系中具有统领作用,因而决定其内容必须涵盖养犬管理体制、登记、免疫、行为规范、犬只经营以及相应法律责任等事项规定。但正如前所述,国家层面立法应在具体立法事项和规制程度上与地方立法有所不同,主要有以下内容:第一,就养犬管理体制来讲,由于我国央地机构设置的同构性,立法可以在具体规定养犬管理协调机制的工作职责和程序下,明确主管机关及公安、城管、卫生、工商、畜牧兽医等主要部门乃至村(居)民委员会和社会组织的相应职责。其中,主管机关的确定需要在执法队伍、保障力量等技术性问题以及相应部门工作所指向的对象等方面加以考量。第二,前述已提及我国部分地方政府规章设定的相关许可规定存在冲突情形,因此养犬登记制度应予以明确,与之关联的犬只免疫制度也应规定。第三,《治安管理处罚法》第75 条虽然对养犬行为规范有所规定,但其内涵不明确以至于指导性缺乏而导致地方养犬管理规范与其内容存在一定冲突和质疑。立法不可能也不应该对具体养犬行为与犬只经营规范予以明确列举,但基本要求必不可少,应在养犬管理最基础内容及其事项上予以具体化。第四,前述养犬管理规范的行政处罚轻且方式简单的问题,主要是受制于《行政处罚法》对于处罚设定权的限定。①参见《行政处罚法》第11 条至第14 条的规定。为遵循严格义务和责任原则,在《行政处罚法》和《治安管理处罚法》的参照下,只有以国家层面立法规定强制收容、吊销登记证等多元处罚种类以及提高处罚幅度,养犬管理才具严厉性,同时也要考虑相关规制程度的问题。此外,如养犬管理的理念和原则等内容也应在立法中加以体现。

动物福利指的是为了使动物能够康乐而采取的一系列行为和给动物提供相应的外部条件。[14]我国现行养犬管理法律规范对于犬只动物福利事项之规定相当缺乏,仅有收容、领养和部分地方规范中体现的绝育、安乐死等内容,且在实践中的效果不佳。动物福利的重要性不仅在于保护动物对人类生存和发展具有的功利意义,还在于人类作为地球自然环境物种之一的天性里所具有的慈悲、善良、恻隐、仁爱的道德意义。此外,动物福利与秩序管理具有密切的关系,饲养人如果未善待动物也将会给管理秩序带来严重的问题,如不重视犬只疾病治疗与预防带来的传染病传播问题,遗弃动物造成流浪犬只和无主犬只的伤人、环境污染、交通事故等问题。鉴于城市发展的需要和民众素质提高的期待以及社会各界的不断呼吁,动物福利的思想理念应在国家层面相关立法中予以体现。

(二)对部门规章及地方规范的清理

总体来讲,养犬管理主要依托于地方主导工作,对于现有的大量相关规范应进行清理,与上位法相悖的规定该废止的要废止,要修改的则应根据各地实际情况作出具体规定。需明确的是,此处的清理是在国家层面养犬管理立法后,依其秩序管理和动物福利等内容作为直接的上位法依据,中央或地方在其权限范围内对现行或者国家层面立法出台之前施行的养犬管理法律规范展开清理工作。与国家层面立法不同,部门规章及地方规范在立法事项与权限上主要体现为两个方面:第一,在不与上位法冲突情形下,各地为具体养犬管理事项依据上位法制定细则。包括具体养犬行为、犬只经营以及相关法律责任等。第二,结合各地的实际情况,可以就犬只饲养区域的划分、登记标准及程序、犬只品种设定、芯片等技术运用、收费与否等经济层面以及更为人性化的动物福利和具有地方特色相关事项的创新立法规定。例如,地方可以引入市场机制、推进网格管理、发挥社区作用等创新治理方式进行养犬管理。②参见中共中央、国务院于2015 年12 月24 日发布的《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》的规定。作为系统化整合规范性文件的清理行为,[15]为避免新的法律冲突产生,必须辅以现行其他冲突解决机制。要具体情况具体对待,例如批准、备案审查等事项内容大都依据法规和规章,但在养犬管理法律规范中还存在着大量行政规范性文件,由于权力机关和行政体系内部对行政规范性文件规制的有限性,[16]对于此类规范造成的冲突需要依靠其他方式解决,这也对社会治理法的形成提出了迫切要求。[17]当然,法院可对行政规范适用上存在的冲突进行广泛审查与综合处理,司法审查方式也应予以高度重视。